保水土平衡生态

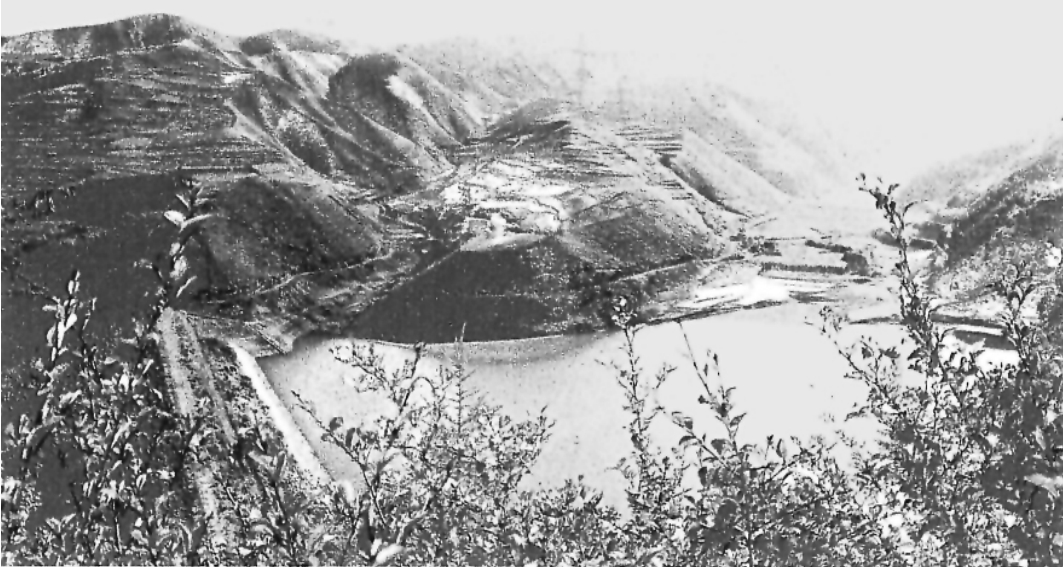

梯田

>1949年,人民政府建立,引导农民“劳动致富,生产发家”,开始平整土地,掏泉引水,治沟治坡,改变农业生产条件,以挖涝池蓄径流,筑田埂地堰修简易梯田,挖水平沟、地坎沟为主。1952年至1957年6年间做水平沟4274条,地坎609公顷,治理水土流失面积10.17平方公里。八里铺被树为全国先进典型,甘四沟、红旗沟、大红沟、庙沟被甘肃省和平凉地区树为典型。1958年,中共中央发布《关于水利工作的指示》,宁夏回族自治区南部山区水利及水土保持现场会在县城召开,确定了以社办为主,蓄水为主,小型水库为主,中、小型并举;根治沟坡,保护川塬,以小流域为重点,必须工程和生物工程并举,治理预防并重的水利水保工作方针,当年修涝池4491个,治理毛沟379条,完成田间工程2.3万公顷。此后重点转向兴建水库和大炼钢铁,水土保持工作转入低潮。1964年,东起北象山,西至红土壑岘,全长30公里北塬万亩水土流失治理工程开工。修水平梯田335公顷,简易梯田60公顷,培地埂0.22万公顷,治理毛沟23条,治理塬头坡面48处1万公顷,造水保林667公顷,种草200公顷,控制流失面积33.5平方公里。1965年,“农业学大寨”运动兴起,县成立农田建设指挥部,组织1241个农田基建队,调动4万多劳力,大规模开展平田整地运动。至1978年13年间,平均每年修水平梯田100公顷(按历年统计数字13年修水平梯田面积为全县总播种面积的l. 17倍)。1966年,县直机关干部、职工、学校师生在堡子山修水平梯田20公顷,观庄公社成立常年基建营,长远规划,364人先川后山,分期施工,平整土地325公顷。杜家大岔村修梯田60公顷,1978年受到国务院水土保持协调小组奖励。1980年,筛子河流域、朱家河流域北山、上梁风台梁至神林马岭梁、齐家岔、袁家台子沟、辛家沟、金台沟6处小流域综合治理工程开始。1983年,小流域治理以植树种草为主,实行生物措施、工程措施、耕作措施三位一体的治理方案。1984年,宁夏农学院水利系提出《隆德县筛子河小流域治理规划报告》,县先后拨款15万元实施治理。1989年开始,平田整地,兴修梯田以农户为单位各村成片进行,县组织验收,国家补贴,奖售平价化肥。1990年水浇地5200公顷,水平梯田1.79万公顷。

清凉水库

1991~2008年,按照国家生态环境建设重点工程,以坡耕地改造和沟道治理为基础,扩大林草植被,遏制水土流失。优先建设天然林资源保护工程,水土流失综合治理工程和林业与草地治理工程。实施水资源可持续利用战略,治理水污染,关闭严重污染环境、破坏资源的企业。农田水利基本建设科学规划,与流域、区域开发利用水资源,与水利总体建设,与农业总体发展相衔接,处理好开源与节水、灌与排、治标与制本、经济效益与社会效益、生态效益的关系。六盘山划为国家自然保护区,隆德县被列为全国生态环境建设项目县,县委、政府确定了“1254”发展思路,即把握一个主题——始终为强县富民、为国民经济和社会进步服务;围绕两个坚持——坚持以水利为重点的农业基础建设,坚持以植树种草、水土保持为重点的生态环境建设和保护;实现三个基本——基本实现人均3亩基本农田,基本解决农村人畜饮水困难,基本实现梯田化县;实现四个结合——兴利与除害相结合;开源与节流相结合;水利建设与生态环境治理相结合;工程措施与生物措施相结合。成立了生态环境建设领导小组,计划、水利、农业、林业、农建、财政等部门协作,山、水、田、林、草、路综合治理,山顶种林草,坡地梯田化,支沟建谷坊,主沟建库塘,上游拦泥缓洪,下游蓄水灌溉及解决人畜饮水。将治理水土流失与合理利用水土资源有机地结合,实现经济、社会、生态效益同步发展。隆德县小(一)型水库,2008年底保留有罗家峡水库、三里店水库、桃山水库、清凉水库、张银水库、小河水库、黄家峡水库、前庄水库、红堡水库、直峡水库,共10座。总库容3817万立方米,可灌面积5833公顷。其中9座属1990年前所建。直峡水库1998年10月立项,2000年建成。总投资689万元,水库为县城供水工程,年可供水110万立方米。小(二)型水库有将台水库、杜川水库、前庄水库、槽子水库、杨堡水库、田柳沙水库、卜家岔水库、庞庄水库、华沟水库、温堡水库、倪套水库、后窖水库、范家峡水库、清泉水库、魏河水库、吊庄水库、于家河水库、杨坡水库、龚家岔水库共19座。其中17座为1990年以前所建。杨坡水库1992年兴建,总投资15万元。龚家岔水库2002年建,总投资157万元。

2008年末,隆德县共有小(一)、小(二)型水库29座,总库容5207万立方米,可灌面积7551公顷。总干干渠21条,长133.5公里,支渠115条,长446公里,塘坝95座,总库容1049.4万立方米。1949~2007年,水利总投资23491.7万元。

县把每年的10月、11月确定为“农田建设月”,县直机关、事业单位的干部职工都坚持义务修农田,梯田建设每年以2万公顷的速度递增。2000年,隆德县被水利部、财政部命名为“全国生态建设示范县”,五龙、李太平、塔湾、吴沟等4条小流域被命名为全国“十百千”示范小流域,县水利局被国家水利部授予“全国水土保持先进集体”称号。2005年12月,隆德县被命名为全国梯田建设模范县。

田、林、路、渠统一规划

由于连年干旱,全县有9万人吃水出现不同程度的困难。为了解决农村人畜饮水困难,隆德县实施“生命工程”建设,对水源有保证、人口集中的乡村,兴建供水工程;对居住分散、人口较少、无水源可引的村庄,修建屋檐接水,蓄、引、提相结合,最大限度地满足群众生产生活用水。人畜饮水工程投资达1946.3万元,建人畜饮水工程15处,泉水改造35处,打水窖8000眼,屋檐接水1515处,解决了4.25万人和1.17万头大家畜吃水困难。大庄乡石庙村、温堡乡老庄村等村庄用上了自来水。“生命工程”把天上水变成地上水,远水变成近水,浑水变成清水,咸水变成甜水,是农村致富工程之一。

【注释】

[1]《汉书》卷六《武帝纪》,中华书局点校本,第179页。

[2]《汉书》卷六《武帝纪》,中华书局点校本,第170页。

[3]《后汉书》卷二《李明帝纪》,中华书局点校本,第115页。

[4]《后汉书》卷五十一《庞参列传》,中华书局点校本,第1593页。

[5]《史记》卷三十《平准书》,中华书局点校本,1417页。

[6]《盐铁论》卷八《西域第四十六》,冶金工业出版社,1975年12月版,第278页。

[7]《后汉书》卷八十七《西差列传》,中华书局点校本,第2893,2900页。

[8]《晋书》卷一百二十六《秃发乌孤载记》,中华书局点校本,第3141页。

[9]《晋书》卷一百六十《石季龙载记上》,中华书局点校本,第2777页。

[10]《资治通鉴》卷一百六《晋纪二十八》,中华书局点校本,第3366页。

[11]《隋书》卷二十四《食货志》,中华书局点校本,第681页。

[12]《隋兵》卷四《隋杨帝纪下》,中华书局点校本,第84页。

[13]《唐会要》卷七十二《马门》,中华书局1957年7月版,第1303页。

[14]《宋史》卷三百二十八《蔡挺列传》,中华书局点校本,第10576页。

[15]《续资治通鉴长编》卷二百六十七,上海古籍出版社1986年2月版21页。

[16]《宋史》卷三百五十《王恩列传》,中华书局点校本,第11089页。

[17]《宋史》卷一百九十《兵四》,中华书局点校本,第4717~4718页。

[18]《金史》卷四十六《食货一》,中华书局点校本,第1030页。

[19]《明太宗实录》卷八十六,台湾中央研究院影印本,第7页。

[20]《明孝宗实录》卷二百二十二,台湾中央研究院影印本,第6页。

[21]《清朝文献通考》卷四《区域考四》,光绪二十七年上海图书集成局铅印本,第4884页。

[22]《左宗棠全集》奏稿卷四十五,上海书店,1986年6月版影印本,第84页。

[23]张集馨《道咸宦海见闻录》,中华书局1981年11月版,第134~402页。

[24]《左宗棠全集》奏稿卷四十八,上海书店1986年6月影印本,第8、9页。

[25]民国二十三年石印本《隆德县志》卷十三。

[26]民国二十四年《甘肃省政府公报》。

[27]民国十九年《甘肃省经济概况》。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。