第四节 居住习俗

台湾地区湿热多雨,山高林密,蕴藏着各类丰富实用的建筑原料,为高山族的居室建设提供了有利的条件。高山族的房屋依照建筑材料可以分为木屋、竹屋、茅屋、石屋几类。泰雅人住的是小型木屋,呈长方形,以圆木为柱,屋顶用坚硬的桧树树皮覆盖而成。排湾人、阿美人、卑南人住的是大型木屋,木柱是方形,屋顶覆盖茅草或者木片。新竹、苗栗一带的泰雅人、赛夏人多住在竹屋里,他们选择粗大的毛竹或者圆木做柱,屋顶是用劈开成半的竹片或茅管编排成墙,茅草盖顶。鲁凯人和部分排湾人、布农人住的是石屋,墙、屋顶全是由石头、石片堆砌和铺平的,屋内的寝台、祖灵柱等也是由大的石块或石柱制成,仅有屋内梁柱不是石制的。

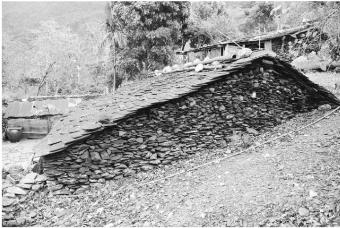

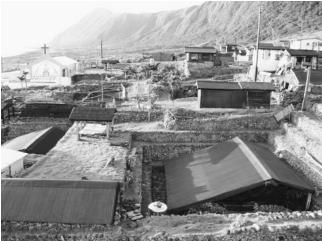

建在斜坡上的石板屋

其房屋一般较为简单矮小,居室内部陈设也较为简朴,室内没有隔间,寝室与厨房不分。火塘是高山族居室中最重要的设施,终年不灭,除了取暖外,还兼有煮食、照明及驱兽之功用。另外,在原始宗教上,也有神圣的含义。除了住屋以外,还有谷仓、瞭望台、畜棚等附属建筑。谷仓在明清之际一般和住屋分离,当时没有把粮食收藏在住屋内的习惯。后来随着生产力的发展,私有观念增强,不少族群就把谷仓建在住屋内。

大部分族群房屋的形状为长方形或四方形,邹人的房屋近似于椭圆形。门户的开放,一般是在横方的前面,但邹人和南部阿美人房屋的门却是在纵深面的两端。屋顶的样式有两种:一种由两面倾斜组合而成,其上铺竹片、树皮、石片等;另一种是由四个倾斜面组成的,这种屋顶铺盖的往往是茅草。除了门以外,房屋极少有窗户,也没有烟囱设备,所以屋内光线往往不充足。目前各族群传统式样住屋比较少见,被现代的砖瓦建筑取代。

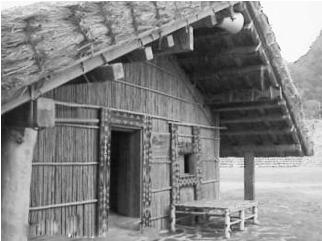

竹木屋

一、泰雅人的民居

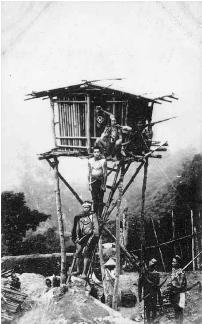

泰雅人常把部落址选在背靠山岩、面向河谷溪流两侧山坡的中段。通常,一个泰雅人部落内的住户有数十户之多,呈大型聚落形态。为加强防御,每个部落均建有一座瞭望台,每天由部落内各户派一位年轻人轮流值勤。

泰雅人的住屋正面面向低处,原先并存两种建筑形式:一种是全部建在地上的竹结构住屋,屋子以圆木为柱,墙壁不用泥土,有的以小径圆木横垒而成,有的用木板拼围而成,有的则用竹子并排编围而成;屋顶有的用页岩铺就,也有的用茅草、树皮或竹片修葺而成。另一种是屋内凹陷于地表下三四尺,屋檐高不过一米半的半穴居式建筑,进屋时需从门口沿梯子走到地下才能进到屋子里。半穴居式住屋凹陷于地表下的部分,四周都用积石与土堆作墙腰,高于地面的部分大致与竹结构屋相同。现在,半穴居式建筑已改成地上建筑。

住屋传统上为单室结构,进门之后就是一个长方形大通室。屋内最重要的设施是用三块石块搭成的火塘,兼具供家人煮食、取暖和会客谈天等功能。沿墙四壁搭有竹床,猎具、农具和一些炊事用品堆放在泥质地面上。

除住屋外,另有谷仓、鸡舍等附属建筑。谷仓主要用于储存小米,仓底、屋顶均用桂竹片铺成,屋顶加压石板防止被强风吹掉。铺仓底前,先将桂竹劈成两半,把里面的竹节除去,然后以U型和倒U型上下紧紧相接,以防止谷粒下漏。由于山里湿气重,老鼠多,粮食易受侵害。为防潮,泰雅人将谷仓架在桧木桩上,桧木质地厚实、内含油质,不易被虫蛀蚀或腐朽;为保护谷类免受老鼠糟蹋,又在每根桧木桩上端与谷仓底之间插垫一块厚石板,俗称“防鼠板”,能阻止老鼠爬上谷仓。

泰雅人的瞭望台

二、赛夏人的民居

传统赛夏人部落多为散居村落,两三家成一小聚落,房子建于山腹坡地或小台地上。建筑材料以竹、木、藤为主。地基为长方形,一般以圆木搭架,以竹编为顶,屋顶分有脊两坡式和无脊单坡式两种。房子内部不分间,其内部陈设大致相似,其中最具神圣意义的,一为祖灵袋,悬挂于中柱附近,但只有氏族宗家才有资格悬挂;一为兽骨架,挂在门外墙壁上,为猎获归来祭祀之处。以片石为火坑,内置大石三块。灶筑于室内地面的中央或左上角位置,灶的上空悬挂着火棚,以放置食具和食物。灶的周围有凳,为家人起居之所。沿墙角安床数张,床头以竹屏隔开。沿墙其他空隙放置猎具、食物、加工器具及容器,渔具挂于房屋外壁。除了住屋以外,还有仓库、畜舍、田舍、猎舍等附属建筑,都是因地制宜,淳朴简洁。

三、布农人的民居

布农人传统的建筑材料包括板岩、木材、茅草及藤皮等,依据地域环境而有所不同,但大多数房子都以石板为主要建材。

布农人建房多选择在险峻山岳的中腹地带,门户往往朝向低地的方向,房屋地基比前庭地面约低30厘米,有的甚至低1米左右,类似坚穴房屋。屋基为方形,前半部作为庭院,后半部盖屋,谷仓建在屋内,屋顶是两个斜面组成的“人”字形。传统住屋窗户少,建筑低矮封闭,一则防敌人侵入,二则防毒蛇猛兽。住屋入口上方或檐下搭兽骨架,也有将兽骨挂在屋边树上的,成为布农部落的一大特色。住屋两端较大,内分若干卧室,所有的卧室形式都相同,一间卧室居住一对夫妇和他们尚未成年的孩子。每张床边立有一块石板,以阻隔他人视线。卧室内的床是离地一二尺的通铺。家长夫妇住离小米仓最近的卧室,其次是长子夫妇,其余子类推。

屋檐格外宽大,其下可堆放柴火,也是舂米、织布的场所。庭院角落分别建有猪舍、鸡舍,以板岩或木板为壁、板岩或茅草盖顶。除谷仓和卧室以外的空间,称为“内庭”,是生活饮食及家人去世后埋葬的地方。谷仓是一个家的主要象征,位于住屋后部最左边的位置。没有谷仓的房子只被称为工寮,但即使有了谷仓之后,也必须存够一年要吃的小米和下一年要播种的种米之后,才成为一个“家”。宗柱是屋子中最重要的柱子,寻找这根柱子之前必须先梦占。宗柱把住屋的内部空间分成左、右两部分,左边比较重要。家屋内有两个灶火,左边的做饭用,平时熄掉也没有关系,但是举行祭祀的时候一定不能熄,要派专人守候,不时添加柴火,哪怕祭祀举行十来天也不能熄。右边的可以煮猪食、冬天取暖、祭祀时为外联族的客人煮饭。当住屋因人口增加必须扩建时,左边的灶不能移动。

四、邹人的民居

邹人的空间观以东方为神圣,因此住屋、墓地、会所等都朝向东方。邹人往往选在山腹平坦的地方筑屋,掘穴立柱,以茅草编织成篱壁及屋盖,屋顶四面倾斜,屋脊呈圆状,有点儿像把张大的雨伞。以竹子或坚硬的茅草秆为壁,以石块作为屋基,四周以低矮的石垣围绕,地面为泥土。房屋的形状除了常见的长方形和四边形外,也有椭圆形的。屋子前后有一个到三个入口,一般是两个正门、一个侧门,侧门朝北或朝南,平时不打开,是预备危急时逃生用的。住屋在主柱的中间设有炉灶,床铺沿着墙壁架设。

邹人的谷仓设在屋里的角落,偶尔也在屋外,也有在田间的。每一家都有一间被称做“英雄屋”的小屋子,建在住屋前面左侧,屋内摆放着这家男子所猎获的大型动物兽角及头骨、腭骨等。英雄屋还是祭祀战神的神位之所,里面收藏着武器、猎具。渔具小屋是收藏渔捞用具及煮鱼器具的地方。

小米祭屋是邹人部落中联合家族最神圣的地方。每一个家族都有一个小米祭屋,属于同一个小米祭屋的人不能通婚,在小米收获祭时要汇到此屋团聚。祭屋有两个门,祭典期间主祭者由正门出入,其他人则从后门出入,以表示对粟女神的敬畏。每个部落最大的建筑是一座干栏式房屋,叫做“库巴”,是部落男子会所。

五、阿美人的民居

阿美人的住屋多建于平地之上,以竹木为柱,编茅草糊泥为墙,茅草覆顶。一室兼作全家人睡眠、作息及炊事的场所,过去有些大的屋子可容纳20人左右。阿美人住屋与其他族群最大的不同就是室内有隔间。南部阿美将屋子隔出一个小间,呈复室侧间式;中部阿美常见单室式,也有隔成复室侧间的形式。

在住屋里,中柱是最重要的主柱,是神话故事中撑起天来保护族人的英雄乌秋的象征。在中部阿美与南部阿美的部分地区,住屋内还设有祖灵柱,祖灵柱将屋内空间分为男、女两个区域,祭祀祖灵时,男子站于祖灵柱的左边,女子立于祖灵柱的右边。

屋内最显眼的设施是用三块石头搭成的火塘,其位置在阿美人各地区略有不同,若是正门型传统住屋,火塘位于左或右位置;若是复室侧门型住屋,火塘设于屋内的前、后或中间位置。火塘数量并无统一规定,通常视住屋内老人的需要而定,最少有一个,也可设置两个以上。

睡觉和日常起居坐卧均在连床上。连床制作简易,用竹子编成席状后搭在圆木桩上即成。床上不铺垫被褥,至多加铺一层草席。除门所在的一壁之外,其他三壁均可搭建连床。睡觉时,女性长者有优先选择位置的权利。此外,屋内少有家具。衣服饰品、小玩意儿等堆放在连床上,食器、狩猎用具、耕作工具等则悬挂在墙上或是堆放在屋内靠后的地上。

前庭是一块经过粗略平整的土场院,这里是家人休憩、工作、吃饭、打谷、晒稻谷的场地。过去阿美人将亲人埋葬在自家房屋后院,以取与祖先相伴左右及祈求祖先庇佑之意。日据期间台湾总督府强制阿美人将死者葬到村外公墓,后院逐渐改作种植菜蔬、设置厕所之处,间或也在后院打稻谷。

附属建筑如厨房、谷仓、牛舍、猪舍、鸡舍等是后起的建筑形式,主要是在水稻定耕普及后,形成将炊灶及农具等移到室外的习惯才出现的。阿美人在田间搭建田寮,供临时存放农具或休息。

建房的时间,一般选在九、十月第一期水稻收割后的农闲期,部落男子年龄组织里的同一级组的成员组成一个互助组,同一个互助组里的成员会义务前来帮忙建房。建房工作日出而作,日落而息,直至新屋建好。落成之际要杀猪祭祖灵,然后所有参与建房的人集体去捕鱼,方宣告建房工作正式结束,互助组的其他人各自返家。

阿美人的公共建筑有瞭望台、会所等。阿美人在部落四周种植竹子、树木为界,竹林如城墙般茂密,不易进出,具有防御外敌的作用。部落入口处建盖一座5~6米高的瞭望台,其上有专人守望,若发现敌情,立即发出警报。在部落内,户与户之间居住密集,少有分散的情形。会所是男人专用的公共活动领域,是一间面积很大的茅草屋建筑,内部以火塘为中心,四壁搭有连床,供青年级的未婚男子住宿。

六、排湾人的民居

排湾人建房的石材主要是页岩和板岩。页岩是沉积岩的一种,由一层层薄片堆积而成。板岩由页岩变质而成,非常容易被风化或劈裂成一片片石板,分布的范围较广,中央山脉两侧都有。台湾南部山区到处都有裸露的灰黑色板岩和页岩,取用十分便利。

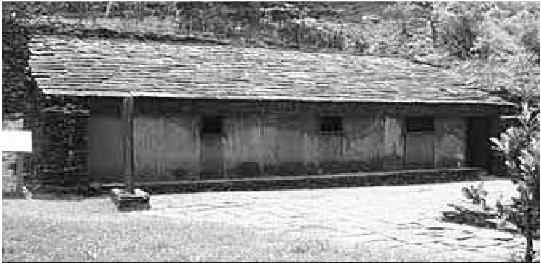

排湾人喜欢将建筑聚集在河流两侧水源充足、视线良好,而且环境卫生的台地上。住屋利用山腹的倾斜坡地,其出入口开向低坡方向,建筑地基与地盘高度大致相等。部分地区的传统石板屋自地面以下三四米开始往上盖,房子一半在地面下,为防止野兽和敌人入侵,通常入口做得很低。建屋的大小依家族的社会等级而定,一般平民的住屋空间较小,在20平方米左右;贵族住屋空间较大,可达60平方米左右。

石板屋入口有一至两个,都开在正面,以单木板做门板。地面多以板岩铺成,也有泥土地;柱子用长而宽的石板,墙壁用小石板堆砌而成;屋顶呈山形,上面以石板重叠如龟甲形覆盖,家境较佳者在梁木上先覆上木板,再覆盖石板。屋内为单室,不隔间,只以低矮的石板为墙或用石柱、木柱间隔。屋内的后半部为储藏及置物的空间,后墙上有嵌入式的置物架。屋内两旁有数张以石板搭起的床,靠近门口的是男子的床,内侧的床则为女子或小孩的。女性寝台的旁边有灶两座,是炊煮食物的地方。通常猪圈也兼有厕所的功用,常位于屋内的最侧边。所谓厕所仅是两片木板,相隔约一尺并排架在猪圈上方。前墙檐下有两个斜撑,因此不会向前倒;后壁靠在山腹上,所以也不会倾斜,再大的台风也不怕,但就怕地震。大地震一来,屋顶的石片就会向下滑动。

排湾人佳平社头目家屋

在整个排湾人地区,住屋的建筑形式尽管有些地方性的变化,但是在住屋后面或旁边的墙上,都一定设有象征祖灵的神龛。神龛在排湾语中有“本源”的意思,排湾人相信,神龛是祖灵降临的地方。

住屋之外还有前庭、石台、谷仓、猪圈、鸡寮、工寮、烘芋棚、祭屋等附属建筑,共同形成一个功能完备的建筑群。

前庭每家都有,庭上全部都铺上石板岩,面积与住屋相仿,周围竖有矮栏,贵族的前庭较宽广。

在前庭前方有石台。立4根木柱,用竹片或石板搭成一个平台,用芦苇或石板做顶,周围种上树木,通常是榕树,作乘凉用。傍晚下工后成为休息场,在晚间更是青年男女聚集唱歌的好地方。头目家的石台称为“司令台”,高约1米,上有立石一块,象征贵族的尊严与权势,四周有石凳,作室外集会和休憩之用。集会时,头目就坐在司令台的竖石前。

谷仓是为了储存小米、高粱等谷物而建的小型干栏式建筑。每一个仓廪通常有4~8根木桩,每一支木桩在离地约1米以上的地方套有中央有孔的圆形石板,以防老鼠等小动物进入啃食存粮。屋顶用木条搭成半圆拱形,外层在早期覆以芦苇草,后来则以铁皮覆盖以防日晒及雨淋,保持粮食清洁,以利久藏。有些小家庭由于收获物并不多,多半即在房屋内以木板拼合成四方形木柜作储藏粮食之用,不再另外建仓廪。

传统上,猪大都饲养在住屋内的厕所中,但是也有在屋外另立小屋寮饲养的。猪圈用杂木、芦苇、茅草或石板片搭建,到晚间就把猪赶进去。鸡寮很小,约1平方米左右,用木头或竹子搭建。

工寮用来暂时储存收获的农产品,或在农忙期间暂住。构造简单,有的以石板叠墙或以木头、芦苇、竹片为墙,屋顶以芦苇草或茅草覆盖,内设灶坑、置物架、寝具、炊事用具等。烘芋棚在工寮旁,在芋头收获期间烘烤芋头用。

在每一个大部落,如古楼、来义、南和、望嘉等村,都在部落内设一间祭屋,作为祭祀祖灵的地方,是一个非常神圣的地方。

排湾人佳平社头目司令台

七、鲁凯人的民居

鲁凯人的建筑多为石板屋,唯东鲁凯人以木、竹、茅草为主要建材。鲁凯人的石板屋顺着斜坡而建,除梁柱是木材外,墙壁、屋顶、地板都用天然石板堆成或铺成。屋檐高度仅有1米多,进门时必须低头弯腰。门开在前墙一侧,一进门就是炉灶,老人常在炉灶旁休息。迎门的墙壁上悬挂着男主人曾猎获过的大型野兽的下腭骨,如山猪、山羊、山鹿等。如果猎到罕见的猎物,如熊、雄鹰、云豹等,主人就会保留一部分兽骨或兽皮,以为荣耀。前墙下方摆放的石台相当于座椅,一家人的床都紧靠后墙。后墙上嵌有板岩隔成的石架,放置传家的珍贵陶壶。屋内正中的主柱即宗柱,是日常祭祀的地方,柱下小凳只有家长才可以坐。

石板屋的石材是黑灰板岩及页岩,经简易加工即成片状石板。平民的石板屋建筑比较简单,大约三四天即可完成,但贵族的石板屋就要花好几周的时间建造。贵族拥有装饰权,也因此发展出精湛的雕刻技艺,反映在住屋及生活器物上。只有大头目才可以在住屋入口的檐桁上雕刻蛇、鹿、人头等花纹,且住屋的面积也比较大,宗柱上有人像雕刻,宅前有司令台。

八、雅美人的民居

雅美人每一家房屋包括住屋、工作房和凉台,粮仓、猪圈、船屋等是附属建筑物。各项建筑依其性质与功能不同而有不同的分布地点,住屋又称主屋,一般都集中在聚落里面;猪圈及柴棚则在聚落的外围;船屋都建造在渔船出入的海滩附近;供耕种时休憩用的工寮盖在田埂边。

兰屿位于台风的要冲,岛上又无高山作为屏障,因此雅美人的祖先发明了半地下屋,屋内凹下地面一两米,房檐离地仅1米,在台风季节仍能高枕无忧。建半穴屋的材料有树木、茅草、藤、竹、芦苇、卵石等。房址一般选择在背山面海的缓斜坡地。挖一个方形大坑做地基,四周和地面都铺上卵石。用卵石铺地,可以让雨水渗入地下,连接天然的水道输送入海,有效防止了积水。地面铺好了卵石后再铺上木板,在凹坑四周架屋架,用木板立墙,茅草盖屋顶。雅美人住屋的入口面朝大海,推开门就能看到大海。分前后室,前室是儿童寝室,后室是主人寝室,里面有石块垒的灶。住屋后室的屋脊梁木下竖立着“宗柱”,有大小两种,以番龙眼树为材。大宗柱是象征住屋灵魂支柱,竖立大宗柱的时候,主人要杀猪或杀羊,取其血涂抹在宗柱上,同时还要祈祷。

雅美人现代半地下住屋

砍建材时,树一定要朝东方或南方倒,否则弃之不用。把宗柱运回家和砍茅草盖屋顶要挑吉日,还要杀猪祈福。三门房以上等级的住屋在房梁上要绑上小米与榕树枝叶等作祭品。

半地下屋有四种等级:临时住屋是妇女生产、家人治病的地方,附建在正式住屋地基上。简式住屋只有两个门,通常是新婚夫妇、单身汉的住所,简式住屋建好后要拆除。正式住屋是三门房,有前廊和内室,是一般人的房子。高级住屋主要是四门房,偶有五门房,包括前廊、前壁、门户、外室、内室、宗柱、后室、后廊等,只有德高望重的老人和经济条件宽裕的人才有资格建此屋。三门以上的住屋及工作房落成时要举行落成典礼,只有这种房子才能充当飞鱼祭前船员的共宿之家。

工作房小而高,分上下二层,上层为工作场所,编织、做陶、冶炼等工作都在此进行,下层放劳动工具或做羊圈。凉台一般是干栏式,形似瞭望台,有顶无壁,位于主屋和工作房前面的平地上。这是最好的休憩场所。雅美人喜欢在凉台上休息,尤其盛夏燠热,多在凉台上过夜。住屋的入口旁,竖着几块大石头,这是“靠背石”,雅美人常靠坐在石头前面聊天,这家有几个人就放几个石头,如果家里有人过世,就会推倒其中一个石头。

传统建筑用材非常讲究,以柱子为例,主屋光照少湿度高,其梁柱则以毛柿、小叶桑及台东龙眼树为主;高屋凉台则以兰屿赤楠为最佳选择;水芋田的工寮则以菲律宾火筒树为主;船屋则以槟榔树干及泰山竹为主。

九、平埔人的民居

平埔人的传统房屋是干栏式建筑,即用木桩撑起整座房屋,使地面远离土地,和大陆南方少数民族的吊脚楼很相似。因居住环境的不同,房屋在建筑材料和形态构造上,有区域性的差异,南方喜欢使用竹子,而北方则多使用木材。

平埔人起居坐卧的房屋一般不分隔间,一家人“团聚一室”,屋内无家具,但“地无点尘”。除此之外,还有一些附属建筑,如瞭望敌情的望楼,储存禾谷的禾间,都是典型的干栏式建筑。还有公廨、猫邻、笼仔等建筑,公廨原是未婚男子集体居住的地方,是男子年龄组织的会所,男子在此接受训练,商议事情,清代却成为通事的办公住宿之地。猫邻或笼仔是父母为已达婚龄的女儿另造的房屋,方便其自由择婿。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。