二 社会适应差异性的原因探析

(一)微观社会资本对社会适应的影响[9]

微观层面的社会资本是自我嵌入社会网络中,并通过这种网络(包括自我)获取资源的能力。个人可以获得和使用的资源有个人资源和社会资源两种类型。其中个人资源是个体所拥有的资源,如文凭、学位等;社会资源是个人通过社会联系所获取的资源。因此,在个人如何获取和使用嵌入在社会网络中的资源这个层次上,社会资本类似于人力资本。[10]我们选取流动穆斯林群体的教育文化程度和亲缘、地缘、业缘等主要社会网络进行分析。

教育作为人力资本的重要因素,受教育程度就成为技能和知识投资的一个主要指标,成为了个人在劳动力市场的主要资本。因此,作者将流动穆斯林群体文化程度作为影响其获得社会资本并进而影响其社会适应能力的因素之一。从调查中我们发现,虽然两市流动穆斯林的受教育程度都不高,但南京流动穆斯林的文化水平更低。南京该群体中大部分是小学文化程度,而后者绝大部分接受过中学及以上的教育。可以说南京流动穆斯林群体的文化程度总体上要低于西安流动穆斯林。而根据人力资本理论中对教育与工资之间的关系研究,两个群体文化程度的差异势必会导致他们在获取资源能力上的差别。

社会资本概念自产生之日起就与社会网络联系在一起,布迪厄将社会资本视为一种由社会网络或群体的成员所拥有的资本形式。[11]科尔曼认为社会资本包括两个要素:它是社会结构的一个方面;在结构内它便利了个体的某些行动。他从理性选择的视角出发,将社会资本定义为一种存在于人际关系与人际结构中,表现为个人所拥有的社会结构性资源的资本财产。帕特南认为社会资本是能够推动协调的行动来提高社会效率的信任、规范和网络。林南关于社会资本的这个定义表达了他同布迪厄、科尔曼、普特南等人的共识,社会资本——作为在市场中期望得到回报的社会关系投资——可以定义为目的性行动中被获取的和/或被动员的、嵌入社会结构中的资源。在有关社会资本理论的定义中,虽然出于各自研究视角和表述方式的不同,各个学者会有所侧重,但达成共识的是社会资本由嵌入在社会关系和社会网络中的资源组成,当行动者希望提高目的性行动的可能性时,他们可以动员社会资本;而社会网络、互惠行为以及促进互惠行为的规范和信任等是这些定义的基本要素。[12]基于此,作者认为流动穆斯林群体的社会网络是一系列人际关系的组合,是以亲缘、地缘、业缘、族缘关系为纽带,以同乡、同事、教友为主体的同质迁移者互动的复杂联系网。对于流动穆斯林群体而言,通过群体中的个人从诸如南京“伊斯兰教协会西北联络组”(实际也就是西北拉面馆南京联络组)、天津“西北拉面馆协会”等类似的联系网中存入、支取网络中的资源和资本,能够降低他们的迁移成本、增加收益、减少风险,完成他们正在城市中最初的社会适应。

在亲缘关系上,由于进入城市中的流动穆斯林绝大部分是青壮年男性,在城市中他们的亲缘关系基本上限于配偶、兄弟姐妹等。从调查来看,南京市大部分的流动穆斯林属于未婚,西安市流动穆斯林中大部分是已婚人口,而且他们的配偶大多是流出地,表明他们的亲属关系网络仍旧与流出地有较大的联系。与这种亲缘关系有关的是西安流动穆斯林群体更多的是以与1~3名有亲缘或血缘关系的人共同生活的家庭化居住方式为主,例如笔者在西安麦苋街遇到的开拉面馆的一对撒拉族年轻夫妻以及男主人的弟弟,在回民新村碰到的很多举家迁到西安打工的夫妻,在新城清真寺附近以卖肉为生的维吾尔族兄弟和在拉面馆打工的新婚夫妻等;而南京该群体中则有4成左右的被调查者在城市中无亲戚陪伴,单身一人或者是和同乡好友共同居住在一起。而前者家庭化的居住方式也意味着他们作出进城的决策时在一定程度上会受到家庭决定的影响,而不像南京流动穆斯林那样更多是和同乡好友一起来到城市或被同乡介绍到城市来;而且前者家庭化的流动模式也必然会使他们进城目的相对多元化,除经济因素外,还有工作、子女教育与发展等多种期望,并非像南京流动穆斯林那样具有普遍单一的经济目的。

在地缘关系上,两市流动穆斯林的户口原籍调查数据显示,南京流动穆斯林中有近90%的人来自甘肃,南京市穆斯林西北联络组成员的说法是“在南京做拉面的穆斯林99%都是来自临夏,还有一些平凉的”;南京清真寺金贤友阿訇也认为“从对做礼拜的流动穆斯林的了解来看,甘肃临夏的穆斯林比较多,也有宁夏的,新疆的也有,以前还有很多青海化隆的,前几天还碰到了三个河南来的”。结合这两方面材料,作者认为南京流动穆斯林群体的地域结构以甘肃为主。西安流动穆斯林的地域构成则更加多元化,河南、甘肃是最主要流出地,共占被调查人数的60%,而来自陕西、宁夏、青海、新疆等省区流动穆斯林比例也比较多,还有近10%的被调查者来自国内其他省市,如在调查过程中,作者遇到一些来自湖北、河北等地的穆斯林。因此,从地缘关系来看,南京流动穆斯林群体的地缘关系同质性较高,强度较大,而西安流动穆斯林的地域构成相对复杂。南京流动穆斯林群体对地缘关系的依赖性要高于西安。南京西北联络组组长马先生说:“我们基本上都是通过同乡一个带一个来南京的,有的是几个村子的人一起来。比如张三店里缺人手,但是自己亲戚里又没有合适的人,张三就会问老乡李四家里有没有能干的亲戚或朋友,拜托李四介绍一个给他。”而当作者询问为什么这么做时,他解释说:“一方面是因为我们觉得这样介绍来的人比较可靠,而且老家的人也会主动来找我们,(让我们)带他们的小孩出来。”

在业缘关系上,南京流动穆斯林职业的高同质性以及职业身份转化途径的狭窄使得该群体的业缘关系强度要高于西安。

在族缘关系上,两地流动穆斯林群体都以回族为主,但这种族缘关系对他们社会交往的影响不同。通过前面对两地流动穆斯林群体社会交往的比较可以看出,族缘关系对西安流动穆斯林群体的影响程度要弱于南京。

上述社会关系能够反映出两群体社会网络特征,即南京流动穆斯林群体的社会网络具有较高强度的地缘性和业缘性,再加上族缘关系对他们社会交往的限制,这种社会网络中所能提供的社会资本是单一和有限的;而西安流动穆斯林群体社会网络的亲缘性高,而地缘、业缘和族缘关系对他们社会网络的限制作用相对弱些,这些使得他们能够获得不同于前者单一的社会资本。

可以说,在社会资本的微观层面,两群体文化程度差别使得群体自身获得和使用资本的能力不同,两者的社会网络所提供的社会资本性质也存在差异,也就是说他们在社会适应过程中使用社会资本的能力和所使用的社会资本都不同,因而也就造成了他们在社会适应上的异质性。

(二)中观社会资本对社会适应的影响

群体内的文化程度和社会网络关系造成人们获得和使用社会资本的差别,但是这种差别也仅局限在流动群体内部。相比之下,他们与城市中其他群体的差别更大,而当群体内的这种差别被置于群体间的比较时就显得微不足道,例如与城市市民相比,他们是一群文化素质低、收入低、社会地位低的“外来者”。因此,我们有必要将他们置于城市社区中,探寻造成其社会适应存在差异的外在原因。从社会资本中观层面,即从结构的角度讨论群体社会资本如何嵌入城市社会结构中,以及在这一结构化过程中,城市社会的变迁对资本又产生那些影响。具体到本研究,我们认为在流动穆斯林适应城市生活的过程中,社会资本是通过社区嵌入到整个城市社会从而发挥作用的。

“社区”(Community)在英文中的本义与伊斯兰教中的Jamaat(哲玛提)非常近似,都包含有“共同体、集体”的意思,指宗教信仰、种族、职业等方面相同的人构成的集体。而穆斯林群体在城市中正是以这种形式存在的。“对于大部分回族穆斯林来说,Jamaat是他们的社会存在形式——一个与强势的汉文化社会分立、结合的普遍形式。”[13]而清真寺又是Jamaat中极为重要的部分。与其他宗教活动场所相比,清真寺不单是宗教活动场所,而且在更重要的意义上它是一个民族聚居社区的中心,也是Jamaat族群性中地缘、社缘特征的重要体现。[14]根据社会资本同质交往原则,流动穆斯林受宗教信仰和民族习惯的潜在影响,必然会选择城市中穆斯林相对集中的地区生活和工作,城市中的Jamaat对他们而言也就意味着城市中唯一可能与家乡文化有微弱相似性的区域。从某种意义上说,流动穆斯林群体所拥有和能调动的社会资本都与Jamaat有着直接的关系。他们生活于此、工作于此,几乎所有的人际关系和社会网络都是从Jamaat这一空间结构中形成并延伸出去的。而城市中Jammat的变化必定会影响到穆斯林群体的各种关系和组织的变化,进而影响他们社会适应的情况。

正如马强在对广州Jamaat的研究中提出的,城市穆斯林社区在一定程度上与Jamaat有某种概念上的重合,“哲玛提与社区的区别并不在于构成要素,而是社区内的行为规范和社区意识……哲玛提是一种特制的社区——宗教社区”[15]。他认为这种社区实质“强调的并不是地域,而是共同的价值取向和具有同一文化的同质人口以及她们之间的互动关系”[16]。从这一理解出发他将城市Jammat划分为空间性和非空间性两种类型,以西安回坊、西宁东关、兰州小西湖为代表的西北地区的穆斯林社区被认为是传统社区即空间性的社区(或地域性社区),不仅社区要素完备,而且寺坊的特征明显,且有较好的文化继承性和历史稳定性,而将广州、深圳、上海的社区归为非空间性的流动社区。[17]西安流动穆斯林相对集中且较为稳定地居住在市中心回坊、城东回民新村、道北以及西郊新西北清真寺周围。每个聚居区内都有至少一座较大的中心性的清真寺。通过访谈,我们还发现有些流动穆斯林宁愿每天打工或做生意的路途远一些,也会选择住在清真寺附近。回民新村里一户从甘肃举家迁到西安的回民的说法很有代表性,他说:“我和我老婆每天在解放路摆摊做小生意,可是那边儿离清真寺远,小孩儿上学也不方便。不像在这儿,周围住的都是我们这些外地回回,而且家门口儿就是清真寺[18],做礼拜或者有事儿去寺里都很方便。走到路口拐弯儿就是学校,孩子上学近,而且周围清真饭馆也多,大家也都熟,如果我们中午回不来,小孩儿也有地方吃饭。住这里就是离摆摊儿的地方远了点儿,不过谁让咱是回回呢,到哪儿都离不开清真寺。”此外,调查数据也反映出绝大多数西安流动穆斯林的居住地离清真寺都很近[19],大部分人购买清真食品比较方便,而且对当地清真寺管理也比较满意。因此我们可以认为西安市流动穆斯林聚居区依旧属于传统型社区。相较之下,南京市的情况就发生了很大变化。虽然马强教授认为南京七家湾社区“仍然可以看作社区要素完备的地域社区”[20],但是,通过对其近年来的发展变化情况进行考察就能发现,南京七家湾社区经过大规模拆迁改造后,已不具备原来传统回族社区“核心地段”[21]。该社区中的宗教文化传承遭到挑战,社区地域概念日渐模糊,社区认同也发生了变化,整个社区结构由封闭走向开放。[22]南京流动穆斯林的居住是较为分散的,并没有像西安那样具有传统社区意义的聚居区,而这种相对分散与城市中原来传统Jamaat的解体有着很大关系,这种变化使整个城市中回族穆斯林大分布的“度”扩大,相对集中的“度”逐渐缩小,原来平房时代的“围寺而居”变成了拔地而起高楼时代的近寺而居或远寺而居,单位地域内多民族杂居的程度更进一步提高。

两个城市中社区社会生态的差异造成了他们群体资本运作环境的差异,进而其嵌入城市结构的方式也不同。从已有的研究成果来看,流动人口要想适应当地社会,必须经历一个由依赖初始强关系到逐渐建立并利用弱关系的过程,而融入当地社会,完全社会适应的实现是建立在弱关系的基础上的,而那种在城市适应过程中表现出的完全依赖强关系,不与或极少与当地居民接触的适应并不是真正意义的社会适应。[23]在Jamaat特征明显的城市中,回族聚居区为流动穆斯林群体提供了适应城市社会的空间条件,在这一空间里,该群体可以利用自身的人力资本和社会网络逐渐嵌入到当地社会中。具体来说,流动穆斯林群体首先选择在文化的某一方面与原有文化(对穆斯林来说,这种文化因素主要指宗教)相同或接近的地方落脚,在社会适应的最初阶段借助群体内部初始的社会关系和有利的社区文化环境,实现基本的经济适应和生活方式的适应;然后以这一社区为中心,不断发展与城市其他群体的互动关系并在互动中逐渐扩展其社会网络,使“我群”内的组织、规范等与“他群”进行交流,降低对群体内强关系的依赖程度,获得实现较高层次城市文化适应的外部条件,而且在这个过程中,群体也能不断提高城市性特征。然而一旦城市原有传统回族社区消失,流动穆斯林群体社会资本的空间条件就丧失了。在这种情况下,通过群体内部资本的努力可勉强实现生物性需求层面的适应,但是由于互动空间不存在或极其有限,群体内部资本不能实现有效的结构化,群体内部的组织和规则与城市的互动不足,外部资源进入群体的途径就难以扩展,进而导致该群体对城市的适应程度很低。

(三)宏观社会资本对社会适应的影响

两群体社会适应的差别是因为城市中社区的社会生态不同,但这种差异并不是“无源之水”,从宏观来看,社区的社会生态是与整个城市和地域文化相联系的。这就涉及到社会资本的第三个层面,即从社会资本的嵌入结构观点来看,“社会资本的网络嵌入政治、经济和文化重叠的系统中”[24]。从这一点来看,流动穆斯林群体社会资本由于受到政策环境、文化环境、经济环境、制度环境的影响,它们对流动穆斯林的社会适应会产生不同的作用。在对这些宏观层面因素进行分析时,考虑两地共同的城乡差别以及背后所反映出的具有共性的问题,如户籍、东西部差距等学界已有很多讨论,因此限于篇幅,本文仅讨论影响社会资本的文化因素。

中国每个城市都有自己的历史文化特征,所调查的八个城市的城市文化迥然不同。仍以南京和西安为例,虽然两个城市有很多相似之处,都是历史名城,有着悠久的文化传统,同属于我国八大古都,而且在较长历史时期内都是穆斯林主要的聚居地和伊斯兰文化的繁荣地,但两座城市文化生态的差异也十分明显。

首先,在城市文化方面,“城市有其自身的文化……‘城市也有城市的守护神,有本地的先圣’”[25]。西安市以汉唐文化特点为主并受到西北少数民族文化的影响,而南京作为“天下文枢”,具有江南文仕之风的特点并容易受到“吴”文化以及海派文化的影响。笔者在两个城市都有较长时间的亲身体验,在西安市的几乎每个角落都能感受到穆斯林传统或伊斯兰文化对城市的影响,即使是汉族也会经常到市中心回坊的“回族风情街”吃小吃,且由于回坊特殊的地理位置以及坊内的大小数十座历史悠久的清真寺,这里更成为了西安市区的特色景点之一。正如马强教授所认为的,吉利特在《麦加和北京之间:中国城市穆斯林的现代化和消费》一书中描述的西安回坊虽然受到了现代化的各种冲击,回民出现了分化,但仍是一个传统社区保存较好的情况。[26]然而在南京,城市中的这种民族文化氛围显得淡了很多,只有在穆斯林的盛大节日,如开斋节和古尔邦节在清真寺周围才能够感受到穆斯林文化的浓郁,然而这也是极为短暂的。两个城市在少数民族文化上具有非常显著的差异,那么从少数民族聚居区出来的穆斯林群体在这两个城市产生的文化震惊(cultural shock)的程度也将有所不同。因此对于主要从甘、宁、青、新等西部省区的农村地区流入到城市打工的穆斯林群体而言,流入地与原有居住地的文化差异越大,在社会适应过程中就越容易依赖其群体内部资本,而群体资本嵌入当地社会结构的难度也可能越大,与城市中其他群体进行交往的难度也越大,这就意味着其社会适应的成本可能越高,适应过程中出现的问题就越多越复杂。

另一方面,这种城市文化的差别又是与少数民族文化对区域文化的影响程度联系在一起的。从历史上看,由于长期复杂的历史和政治原因,少数民族聚居地相对集中地分布在中国西部地区,西北更是形成了许多穆斯林聚居区,甚至形成自治州、自治区,最典型的是宁夏回族自治区。由于信仰伊斯兰教的少数民族在西北居住的历史十分悠久且相对固定,其宗教信仰、民族文化对当地文化产生了比较大的影响并能够在较长时期内在一个相对封闭的范围保留其民族信仰和风俗习惯。东部地区是少数民族散杂居区,不仅穆斯林数量较少,而且他们在风俗习惯上受到汉族的影响,自身的民族文化更容易发生变化。从族际通婚圈的角度也能看出两地与西北少数民族文化的关系。在中国东北、西北、南方三个族际通婚圈中,西北民族通婚圈主要包括甘肃、宁夏、青海、新疆四省区10个普遍信仰伊斯兰教的民族,这些民族与当地其他不信教的民族通婚率相对较低,与大婚姻圈[27]的联系也较弱。而这一通婚圈中有两个亚圈:一是新疆圈,包括维吾尔、哈萨克、塔吉克、乌孜别克、塔塔尔、柯尔克孜等6个民族,他们除具有宗教的共同性外,语言大多属阿尔泰语系突厥语族;另一个就是甘宁青圈,包括回、东乡、撒拉、保安等4个民族。该圈以回族为中心,东乡、撒拉、保安主要与回族发生通婚关系,各民族内婚的程度都较高。这四个民族居住地域毗邻,语言上差异较大,回族说汉语,东乡语、保安语属阿尔泰语系蒙古语族,撒拉语属突厥语族。然而对伊斯兰教的信仰使他们在文化上具有许多共同性,例如东乡族在解放前就被认为也自认为是回族,解放后才正名为东乡族。随着历史和社会发展,陕西也逐渐成为这个通婚圈的一部分或与该通婚圈的联系越来越多。人类学的研究表明,族际通婚圈是文化网络中的组成部分,通婚圈内的姻亲关系将不同类型的组织连结起来从而为文化网络提供黏合作用。西北地区通婚圈的存在不仅使得区域文化得到内部交流和保存,而且随着它影响力的扩大也辐射到了近邻婚圈的周边省区,而西安作为紧邻该圈层的重要城市,其城市文化必然会受到其少数民族宗教文化的影响。相较之下,南京则属于所谓大婚姻圈内,与西北通婚圈的联系极少,再加上地理因素的限制,虽然南京在我国伊斯兰教发展史上有重要的作用,但由于远离西北少数民族文化和本地少数民族人口的不断“汉化”,城市文化中少数民族的色彩越来越少。

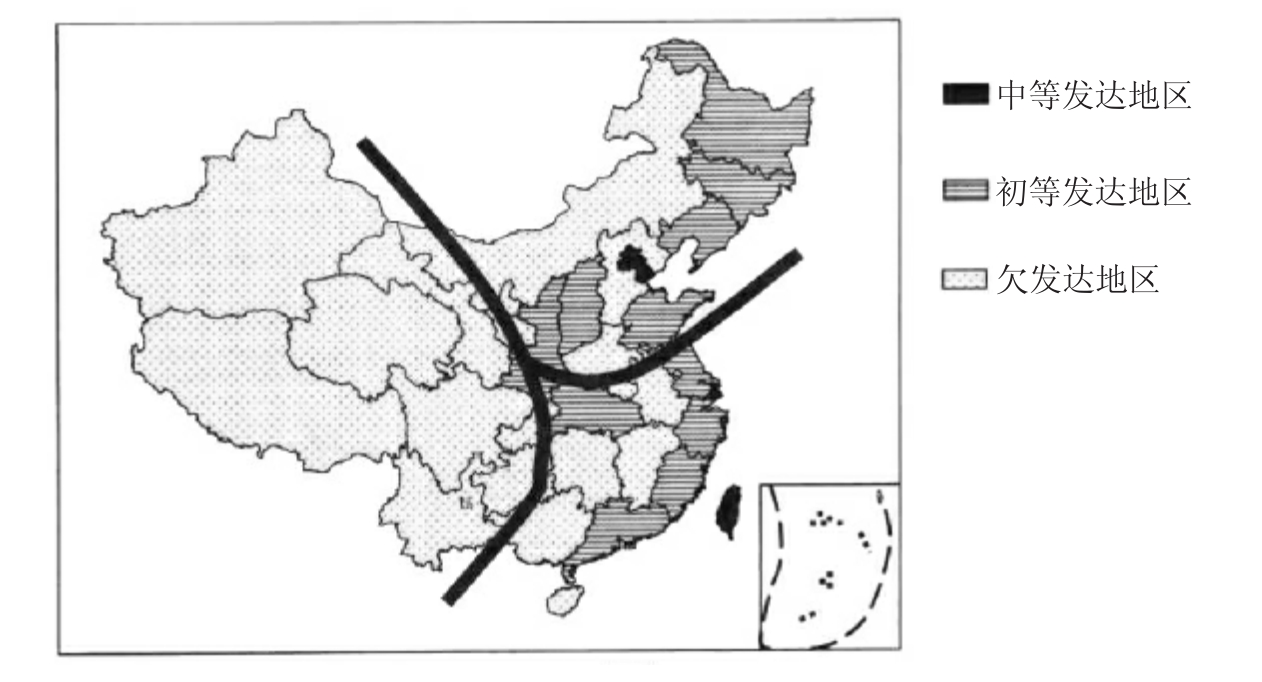

其次,从经济对区域文化的影响来看[28],改革开放以来,虽然我国各地区的经济都取得了长足的发展,但东部地区由于具有较好的经济基础,有利的地理位置,加上国家最初实施的经济非均衡发展战略,即在经济政策上,首先向东部沿海地区倾斜,因此东部地区在发展外向型经济的推动下,区域经济整体发展水平已经远远超过全国平均水平。据统计,2005年地区间人均GDP水平,珠三角、长三角和华北地区都超过或达到三万元,西北地区的人均GDP仅相当于全国平均水平的79%、珠三角的60%,西南地区最少,仅为1.5万元左右。经济发展水平东西差距也使得地区现代化进程不平衡。根据《中国现代化报告》(图16),仅从大陆来看,华东沿海和华北沿海地区的现代化水平最高,西北地区和西南地区的现代化水平最低。可以说我国现代化水平东部地区高于中部地区,中部地区高于西部地区,与三大地带平均海拔高度形成了“剪刀差”。而且现代化水平的高低也决定着我国不同区域的城市化水平有较大差异。从城市化率来看,珠三角地区为86.76%、环渤海地区为70.28%、长三角地区为58.09%、西北地区为51.96%。[29]

图16 我国地区现代化水平的空间分布[30]

这种由东西部地区经济发展水平的差异而产生的地区现代化和城市化进程的差距对区域文化也会产生不同程度的影响。现代化的发展使文化的世俗性、多样性、多变性特性更突出,原有的文化受外来文化的影响也更大,而某一传统文化对地域文化的影响越不明显。文化环境的变化使流动穆斯林群体的社会资本所嵌入的宏观环境发生了变化,进而又影响到群体内部资本的作用。在受传统文化影响较多的地区,原有的亲缘、地缘、族缘等基础上的初级群体更容易发挥作用,而在现代化程度较高的地区,初级群体的作用日益瓦解,对次级群体的依赖性增强。这就使流动穆斯林群体在城市中依靠初级群体关系实现社会适应后,在较高层面的社会适应需要建立符合进一步发展需要的次级群体关系,然而其较高的城市化水平,东部城市中的传统回族社区正在边缘化甚至消亡。在这种情况下,他们依赖Jamaat这一社区空间建立各种弱关系的难度就非常大,由此势必影响到他们的社会适应。最终的结果可能就是他们的适应将在较长的时间内维持在一个较低的水平上,难以实现对城市的心理归属和文化认同。

【注释】

[1]倪鹏飞.中国城市竞争力报告(No.5)——品牌:城市最美的风景.北京:社会科学文献出版社,2007.134

[2]周大鸣.现代都市人类学.广州:中山大学出版社,1997.199

[3]西安市民族宗教事务委员会.关于少数民族流动人口在我市务工情况的调查.载城市中的少数民族.北京:民族出版社,2001

[4]http://www.sh.xinhuanet.com/zhuanti/csj/2005-05/30/content_4332974.htm

[5]沃斯将城市特性表述三个方面为:人口数量、居住的密度、居民以及群体生活的异质性。

[6]如,龚坚在《外来穆斯林的城市适应状况》一文写道“一部分穆斯林由于工作(生存问题)、居住地离清真寺太远等原因,例如拉面馆里的小工或开出租车的穆斯林等,都不可能经常去清真寺参加礼拜,只有在比较大的宗教节日(如古尔邦节、开斋节等)才会到清真寺参加礼拜,甚至部分拉面馆老板也不可能每日必到,只能是每周五的主麻日才会到。因此,外来穆斯林到厦门后做礼拜的次数比在老家时做礼拜的次数要少得多。”载于《青海民族研究》,2007年第9期。

[7]柯兰君,李汉林.都市里的村民——中国大城市的流动人口.北京:中央编译出版社,2001.36

[8]王波.流动人口的社会空间与人际传播.华东理工大学学报(社会科学版),2007(3)

[9]本文使用微观社会资本、中观社会资本、宏观社会资本概念,仅仅是指从微观、中观和宏观层次来看社会资本的表现形式,并不意味着社会资本可以分为三个层次。

[10][美]林南.张磊译.社会资本——关于社会结构与行动的理论.上海:上海人民出版社,2006.20~22

[11][美]林南.张磊译.社会资本——关于社会结构与行动的理论.上海:上海人民出版社,2006.20~22

[12]文军、[美]张赛军.社会资本与社区脱贫——对社会资本独立性功能的分析.西北师范大学学报,2006(2)

[13]杨文炯,张嵘.Jamaat:都市中的亚社会与族群文化——以兰州市回族穆斯林族群调查为个案.西北民族学院学报(哲学社会科学版),2001(3)

[14]地缘是指寺坊意识很强,该意识表现在个体上就是穆斯林不愿意轻易搬离自己长期生活的Jamaat;社缘是指有强烈的民族认同感和民族凝聚力,甚至这种共同的族群认同意识往往成为他们地缘结社的内在精神力量。

[15]马强.流动的精神社区——人类学视野下的广州穆斯林哲玛提研究.北京:中国社会科学出版社,2006.14

[16]马强.流动的精神社区——人类学视野下的广州穆斯林哲玛提研究.北京:中国社会科学出版社,2006.14

[17]马强.流动的精神社区——人类学视野下的广州穆斯林哲玛提研究.北京:中国社会科学出版社,2006.432

[18]受访对象所说的东城清真寺,紧邻他们居住的回民新村。

[19]西安市流动穆斯林中有超过70%的人从居住地到清真寺只需要步行15分钟以内,步行15~30分钟的占16.3%,需要坐公车40分钟以内或更多时间的有一成多,认为太远、交通不便的只有1%。

[20]马强.流动的精神社区——人类学视野下的广州穆斯林哲玛提研究.北京:中国社会科学出版社,2006.431

[21]白友涛.盘根草——城市现代化背景下的回族社区.银川:宁夏人民出版社,2005.120

[22]白友涛.盘根草——城市现代化背景下的回族社区.银川:宁夏人民出版社,2005.144

[23]作者认为现代城市中出现的反移民化倾向——职业结构上,通过利用同乡或先前迁移者的网络资源,流动人口大多从事着以制造业、建筑业、商业服务、餐饮业等劳动强度大、技术含量低为主的工作,在职业分层上基本与本地居民形成分化;在居住空间上,由于经济收入的限制,流动人口大多居住在城郊结合部、租金较低的棚户区或老式公房里,与本地居民形成居住隔离;在语言习惯上,随着流动人口规模的扩大,越是后期进入的新流动人口,其语言沟通障碍越不明显,使用普通话和家乡方言就可以与其他迁移者甚至当地居民进行沟通,习得当地方言不再成为他们社会适应的必需——这种情况并不是真正意义上良性和健康的社会适应。

[24]惠斌,杨雪冬.社会资本与社会发展.北京:社会科学文献出版社,2000.94

[25][美]帕克等.宋俊岭等译.城市社会学.北京:华夏出版社,1987.1

[26]马强.流动的精神社区——人类学视野下的广州穆斯林哲玛提研究.北京:中国社会科学出版社,2006.382~383

[27]由于汉族与其他民族的广泛通婚,我国已形成了一个以汉族为中心,包括中国各民族的大的族际通婚圈。

[28]讨论经济对区域文化的影响并不是为了纯粹说明经济因素对群体社会资本的影响,而是为了说明东西部的经济发展状况对地域文化可能产生的影响,这种在不同程度上发生了或正在发生变迁的文化又构成了流动穆斯林群体社会资本嵌入其中的文化环境。

[29]倪鹏飞.中国城市竞争力报告(No.5)——品牌:城市最美的风景.北京:社会科学文献出版社,2007.134

[30]引自《中国现代化报告2004》.北京:北京大学出版社,2004

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。