三、独生子女的时空脉络

所谓独生子女的时空脉络,可以解释为:独生子女是一个具有时空属性的概念,霍尔所研究的独生子女,和布莱克、法尔博所研究的独生子女,以及中国学者所研究的独生子女,并不是同一批对象。虽然这些独生子女有着相同的一点——没有兄弟姐妹——但他们所生活的家庭环境、文化条件和社会背景都大不相同。

关于独生子女的时空属性,早期学者也曾注意到过。1934年,山下俊郎提出:“独生子女是一种近代现象,虽然以前就存在,但大量出现是在近代”;他认为1910年以来欧洲出现的“产儿限制”和“家庭计划”运动,直接导致了近代独生子女的大量出现。国内也有学者提出,独生子女“是我国严格控制人口增长、实行计划生育的产物”。这两种观点都明确地将独生子女与人口控制政策和家庭计划运动联系在一起。(12)但事实上,在人口控制政策和家庭计划运动兴起之前,独生子女就已经存在。

陈功在《家庭革命》一书中梳理过独生子女形成的原因:(1)生理上的缺陷,男子或妇女患有原发性或继发性不育(孕)症不能生育第二个孩子;(2)夫妇丧偶;(3)子女非正常死亡终身只有一个子女;(4)夫妻双方长期分居无第二个子女;(5)夫妻双方出于身体健康、工作、学习以及经济等方面的原因,自愿不生育第二个孩子;(6)政策性影响。这一梳理将各类原因做了一个比较全面详细的罗列,但还不能完全体现出独生子女的时空属性,特别是避孕技术、晚婚晚育以及现代主义思潮影响下的各种原因未能得到体现。

回顾近现代中外独生子女百年发展简史,可以做出以下一些判断:首先,早期和现代独生子女最大的不同在于,从人类被动选择转变为主动选择的结果,这一根本性转变,和工业革命等人类社会重大变迁事件息息相关;其次,不同地区不同文化背景下,独生子女出现的原因也存在差异;第三,不同历史发展阶段中,社会背景条件各不相同,造成制度和习俗的对立分裂,对独生子女的情感和认知也受到这些对立分裂的影响。

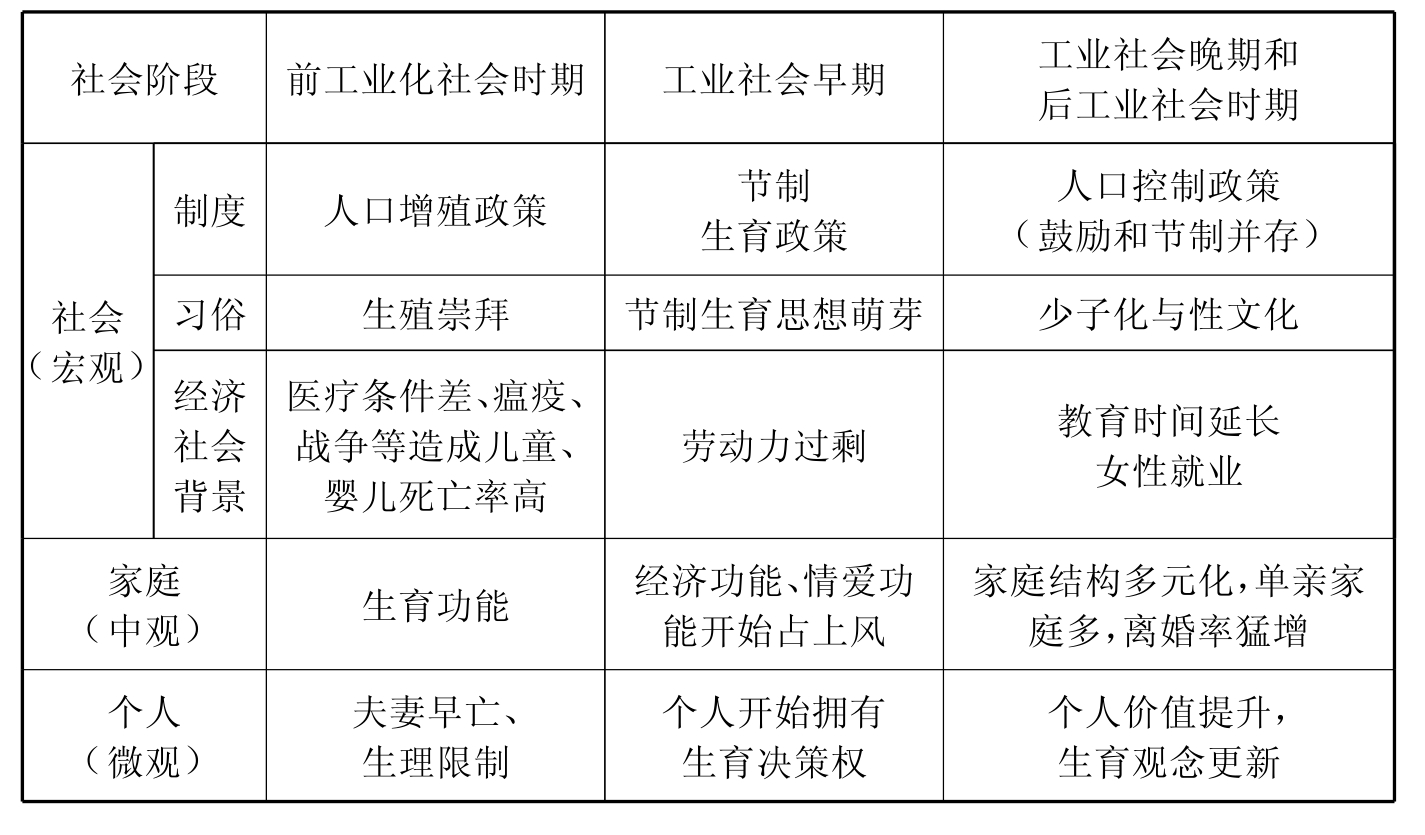

表2-1 近百年来不同历史阶段独生子女产生原因示意图

表2-1以工业革命为界,将不同阶段的独生子女影响因素做了一个分类列举。1750年以前,独生子女在总体人口中所占比例非常低。从表2-1中可以看出,这一阶段独生子女的出现带有很大的偶然性和被动性,无论对社会、家庭或个人来说,独生子女都是一种边缘性现象。

前工业社会时期,人类出于种族生存和繁衍的需要,需要和各种残酷的自然环境斗争。疾病、饥荒、瘟疫、战争,以及低下的医疗技术水平,都给种族绵延带来巨大的威胁,生育能力因此被当作人类战胜大自然的手段顶礼膜拜,并在此基础上直接建构了各种各样促生育的文化。例如早期初民社会的巫术、传说、图腾、方言中生殖崇拜的印迹。再比如宗教中对家庭和婚姻的态度。《圣经》告诫说家庭应该是人员鼎盛的,基督教、天主教坚决反对堕胎。在教会势力炽盛的中世纪,禁欲或晚婚曾一度作为对生育文化的反拨出现,但这种禁欲与其说以人口控制为目的,不如说是以人口质量为目的。教会所反对和禁止的是滥交和单纯的性爱,即便是在禁欲主义最严厉的12世纪,反堕胎在基督教义中还是非常清楚,如《格列西昂婚姻法》明确规定将婚姻和性生活的目的限于生育,对堕胎的惩罚与杀婴同等,对用药物进行避孕的人与通奸者等同。中国文化很长时间以来也一直把婚姻的最主要目的视为生育,除了多子多福的传统生育文化外,费孝通在《生育制度》里甚至将亲子、亲属及至家族、社会关系都视为基于生育基础上的一整套社会制度化安排。

促生育文化在国家制度层面的表现,在西方社会也表现得非常充分。以古罗马为例,罗马帝国的扩张是建立在战争和充足人口、兵源的基础上,生育不仅仅是个人的问题,而是一个关系到国家存亡的大问题。统治阶层积极通过政策鼓励个人和家庭生育,颁布法律,鼓励公民结婚、多育,惩罚独身和不育者。例如凯撒对多子女的人进行奖励;规定年龄在45岁以下无丈夫、无子女的妇女,不得佩带宝石和乘坐轿舆。奥古斯也在公元前18年至公元9年颁布了一系列旨在繁殖人口的法律。这些法律和政策的目的无疑是鼓励人口快速增长,充分反映了罗马帝国的统治者对众多人口的迫切期望。

从以上简述可以看出,传统社会中,在生育文化、国家政策引导下,家庭的生育功能被置于教育、娱乐、情爱、经济等其他功能之上,多子女成为做母亲骄傲的资本,而少子女则被视为一种病态、自私的行为。无论个人、家庭还是社会在生育价值上都具有一致性,大家庭是一种被普遍认可和接受的生活方式,而独生子女家庭非常少见,或者是个人生理限制的结果,或者由夫妻早殁、子女夭折等家庭“不正常”事件造成。作为一种被动选择的存在方式,这一阶段的独生子女根本就未成为“现象”,也没有引起公众和研究者特别的兴趣。相反,常常因为其弱势群体的身份,享受各种照顾性的制度和政策。

进入工业社会阶段以后,即1750年以后,人类社会对生育的态度开始有所变化,不同层面间原有的一致性被破坏,社会、家庭和个人的生育价值取向开始出现分裂。

首先,在社会层面,随着资本主义经济发展,一方面,大规模圈地运动,使大量农民失去土地,不断流入城市,成为无产者;工厂制度的建立、机器的使用,使得大量的小生产者被排挤出生产领域,成为“过剩”人口。而近代初期以后,西欧各国的人口增长一直处于不断上升的态势,从1680年到1820年,西欧各国的人口总数平均增长62%,1820年到1900年平均增长73%(13)。人口增长和食物资源之间产生了矛盾,令马尔萨斯人口理论开始引起关注,人们也逐渐开始意识到社会资源、承载能力和人口增长之间需要一定的平衡。

但另一方面,工业化生产也带了巨大的社会财富,对劳动力产生了新需求,美洲、澳洲、非洲等海外殖民地也需要大量新增人口,这些因素对欧洲人口压力起到了缓解作用,也使得宗教、婚姻、家庭等促生育文化,在资本主义初期并没有发生变化。

其次,家庭和个人层面,贫富的两极分化使得底层家庭抚育能力受限,他们的经济条件不能负担更多的孩子,人口增长使人们的生活水平下降。在这些因素的影响下,生育不再是婚姻和家庭的唯一目的,家庭首先要从成本和收益的角度来决定孩子的数量和回报。

除蒸汽机和电话外,工业革命另外一个重要的成果是避孕技术,其使得生育成为一件可由个人主动控制的行为。对于个人来说,生育也成为一种可有可无的事,只有当经济和道德允许时,才开始选择孩子的降临。

第三,从制度上来看,不少国家仍旧坚持人口增殖策略。例如美国1873年通过《卡姆斯托克反色情法》,反对公开宣传和贩卖避孕药品,直接将避孕技术与色情相挂钩;英国政府在1905年宣告,多生育子女是健康、贤良公民的责任,认为不育或少育是一种不道德的行为。(14)部分个人、家庭的选择可能与制度层面人口增殖策略之间产生矛盾,使得独生子女被人为地笼罩上了特殊的光晕,不过这层光晕不是神圣的金色,而是病态的昏黄,被打上了特殊儿童的标签,作为反面案例被提供给了霍尔这样的研究者。

这种个人、家庭与国家期望之间的矛盾,在20世纪一度有所变化。因为各国的增殖性人口政策开始面临内生性的转折,节制生育理念逐渐进入决策者的视线,成为促进国家发展的一种战略选择。欧洲、北美及至亚洲、中国,都开始出现计划生育思潮的萌芽。人口学研究表明,在计划生育思潮影响下,欧美各国纷纷在19世纪后半期20世纪上半叶完成人口转型,从高出生率、高死亡率转变为低出生率、低死亡率,家庭规模也越来越小,高生育率不再是全社会追求的目标。在美国,从1920年到40年代早期,独生子女母亲的比例从20%上升到30%左右。

1960年以后,历史进入另一个巨变期,科技和经济的高速发展,推动社会进入到丹尼尔·贝尔(Danie1 Be11)所谓的“后工业阶段”,马尔库塞(Herbert Marcuse)认为的“消费社会”,以及鲍德里亚(Jean Baudri11ard)称之为的“后现代社会”。这种变化,影响之大与一百多年前欧洲社会由农业社会转变成工业社会相比不相上下。越来越多的新元素开始溶入生育行为的影响因素之中,如妇女就业、受教育年限延长以及婚姻稳定性下降,整个社会对家庭、生育的观念开始改变,在西方社会中,生育文化开始面临真正的转型。从社会表象上来说,最突出的变化就是单亲、独生子女、丁克等小型家庭的比例不断增加。据伍兹的统计,19世纪中晚期英美上层家庭普遍比下层家庭有更多的子女。但到了20世纪后期,少子化倾向在中上阶层中也越来越突出,甚至出现了干脆不要子女的丁克家庭。如美国的调查表明,20世纪20年代大部分独生子女的父母来自白领或专业人士家庭(15)。受第二次世界大战引发的婴儿潮影响,美国独生子女母亲数量一度曾从1940年的30%下降到15%左右,但1960年以后,少子化再次成为白领母亲的选择,美国又回到了20世纪20年代的低生育循环中。

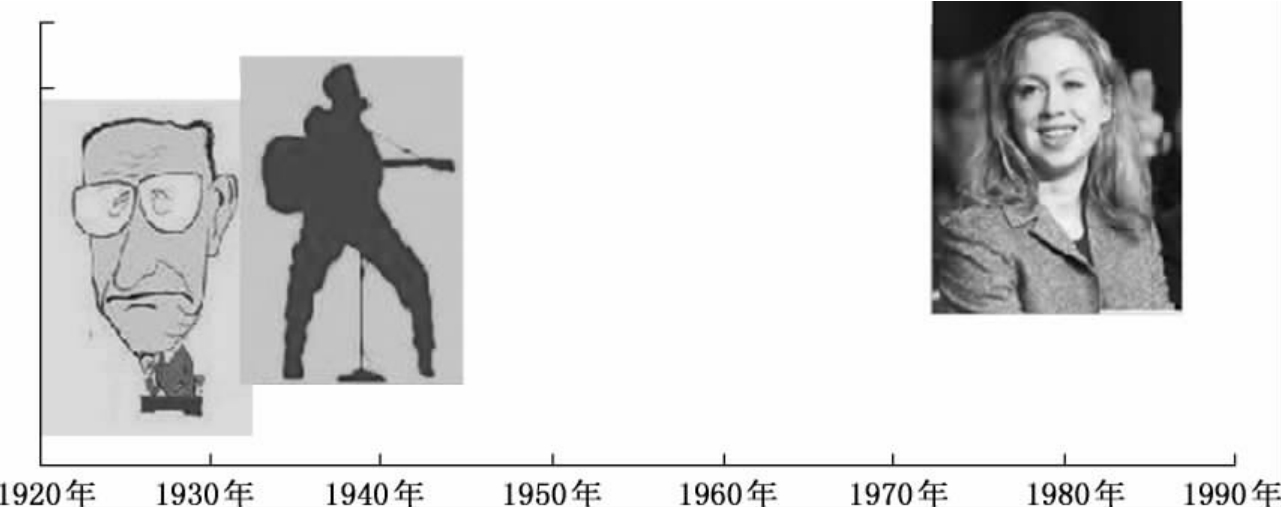

图2-2 出生于不同年代不同家庭的三位美国独生子女格林斯潘、猫王和切尔西

法尔博曾列举过三位著名的美国当代独生子女:美联储主席格林斯潘、猫王普莱斯利和克林顿的女儿切尔西,用他们的成功来反驳“独生子女神话”。这三位独生子女来自不同的世代和家庭背景。格林斯潘1926年出生于一个犹太人家庭,父亲是股票经纪人,母亲在零售店工作,刚刚3岁时父母亲就离了婚,由母亲和外祖父一手带大,家庭条件并不富裕。猫王普莱斯利1935年出生在密西西比一个贫穷的农场工人家庭,家庭生活一半来自政府救济,他是双胞胎中的一个,兄弟一生下来就夭折了。切尔西是一位“80后”独生子女,来自于一个典型的精英家庭,其声名显赫的父母均毕业于名校,母亲更是早早走上了职业女性的道路。这三位可以说是不同世代独生子女的典型代表,虽然同为独生子女,但他们仍然有很多不相同之处,格林斯潘成为独生子女是因为父母离婚,猫王成为独生子女是因为家境贫寒兄弟早夭,而切尔西成为独生子女是因为妇女解放。

成长于不同历史节点的独生子女,面对的集体文化环境不同,早期经验存在巨大的差异,其成功的几率也大不相同。如果简单地把他们的成功或失败,归因于独生子女身份,很容易引来人们的质疑。霍尔和法尔博在这一点上,其实是犯了类似的错误。但从他们的列举中,我们也可以看出,早期的独生子女家庭大部分由非健全结构家庭(单亲)或底层家庭构成,20世纪中期之后,越来越多的精英阶层出于职业发展的需要,选择独生子女,使得这种家庭不再底层化和边缘化。

为什么近现代独生子女家庭的阶级性会出现这样的变迁?这和生育文化转型有密切联系。正如前文提到的,早期的独生子女多由于生理、经济或夫妻早亡等被动因素而产生,到20世纪晚期却开始溶入越来越多的新元素,如人工授精技术、妇女就业、受教育年限延长以及性解放、婚姻稳定性下降、家庭结构改变等。从表象上来说,最突出的变化就是主动选择独生子女的家庭比例增加,集体文化不仅重构了女性和家庭的意义,也重构了独生子女的意义。

先说女性的意义,在传统社会中,女性的意义在于生育和家庭责任,现代社会中女性虽然也具有生育功能,但对其中大多数来说,其存在的最根本意义却不在于此。以美国当代著名摄影师、高端图片社VII的七名成员之一格林菲尔德(Lauren Greenfie1d)的系列女性作品为例,在她的镜头诠释下,今天美国文化中的女性已经远离直接的家庭责任和母亲角色,服装和身体意象成为定义女性的新方式。女性的自豪感来自着装品位不俗或减肥成功等去功能化的意义,却鲜有人再为生育能力卓越而感到骄傲。

图2-3 Lauren Greenfield和她的作品美国少女文化系列之一

在家庭层面,家庭与其工具性功能(生育)之间的直接联系被中断,新的意义被置入。新意义建构导致当代独生子女家庭和早期的独生子女家庭有了本质上的不同。就西方而言,在霍尔所处的工业社会阶段,独生子女家庭可能是病态、贫穷或不名誉的象征,1960年以后,却和丁克家庭一样逐渐成为个人价值的象征,代表着新的家庭存在形式。调查显示,20世纪80年代,13%的英国45岁妇女和21%的美国45岁妇女都只有一个孩子,而且这一比例近年来还处于不断上升中。(16)独生子女数量的不断增加,使得这一类家庭原有的同质性不断被解构。早期独生子女家庭大部分由单亲或底层家庭构成,20世纪中期之后,精英阶层的加入,令独生子女家庭表现出了更多的复杂性和异质性。家庭的生育功能被降低到越来越低的水平,而且不再停留于少数激进分子的范围,深入到集体文化的深层,波及整个人类社会。

总之,把独生子女置于时空脉络里进行观察,会发现围绕独生子女的两大特点都随着时空变化而变化。

首先,独生子女的阶层性。早期独生子女多来自患病、贫穷、边缘和弱势的家庭,由于父母早逝、离婚或不能继续生育等特殊原因,成为独生子女。这些孩子所处的家庭环境很多不健全,由于父母酗酒、患病等原因造成遗传性的生理缺陷发生率更高。

比如布莱克分析过荷兰最著名的一个社会调查跟踪数据库,该数据库收集了荷兰40万名1944—1947年出生的男性的发展数据。数据显示,虽然小家庭的孩子总体智商测验分数高于大家庭的孩子,但独生子女和幺子女的智商测试不如其他孩子。布莱克经分析后发现,差异的原因和荷兰大灾荒有关。1944—1945年,荷兰发生了严重的饥荒,而这一阶段出生的孩子都成为了最不适合出生的孩子,养育独生子女的都是受灾荒最严重的家庭。

当代独生子女,特别是政策影响下的独生子女,阶层性特征趋于变化,从早期的弱势家庭,或者是灾荒时期的贫困家庭,转变为城市家庭、精英阶层家庭和普通家庭,最典型的代表就是我们前面提到的克林顿的女儿切尔西。

其次,社会态度的变化。对特定群体的态度或者评价无疑会受到社会文化的影响,普通人在评价某一群体时,会在当前环境与这一群体之间植入一种以符号构建的意义中介系统,以文化“规定”的方式来理解和评价该群体。而文化本身是不断发生变化的,符号系统的建构过程也是动态发展的,随着建构主体(可以是集体也可以是个人)所处的历史文化环境的不同而不同。

比如工业革命以前,不同层面的生育价值都是以多子女为主导,不能多生育往往被视为不名誉或者社会阶层偏低的标志。而后工业革命时期,生育价值本身出现了分化,少子化开始成为一种趋势,在这个时代,对独生子女的看法也发生了改变,不少媒体开始公开赞扬独生子女,但在集体心理底层,促生育文化仍旧根深蒂固,人们对独生子女的态度也变得复杂、隐晦而且矛盾。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。