二、不完全城市化的负面影响

(一)不利于节约集约用地

加快城市化进程与保护耕地一直是对矛盾。如何认识和解决这一矛盾,是各级政府和有责任的学者必须认真思考的问题。

人多地少是中国的一个基本国情,同时,随着城市化工业化速度的加快,耕地减少的速度也在加快。1958—1994年,平均每年减少耕地700万亩(赵金芸、李培仁,1997,15);而“十五”期间中国减少耕地9240万亩,平均每年减少1848万亩。[1]

于是,有研究者认为,“城市建设用地外延增长必然占用大量耕地,使‘吃饭和建设’的矛盾更为尖锐。同时,耕地减少又导致大量劳动力剩余,给城市带来压力。”“因此,合理控制城市规模,充分挖掘城镇内部土地潜力,已成为解决‘发展与吃饭’矛盾的当务之急”(赵金芸、李培仁,1997,15—17)。他们认为城市发展是耕地减少的主要原因,要保护耕地,就要控制城市规模,就要控制城市化的速度。

这种观点陷入了明显的误区,只看到城市化需要占用耕地,而没有看到城市化更可以集约用地,通过集约用地,使全国(或某区域)的土地不是减少而是增加。

一个很简单的道理,城市因为集聚功能,城市规模越大,人均占地面积就越小。

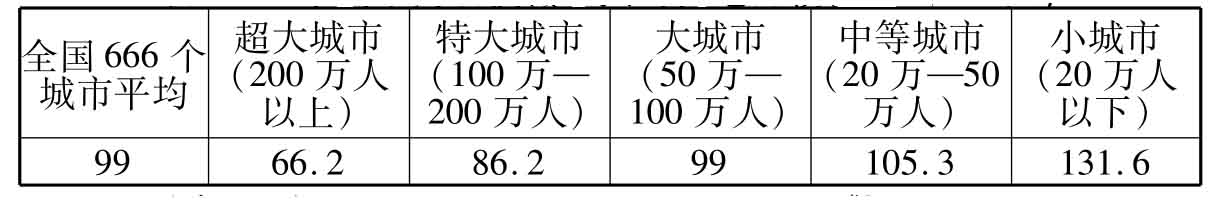

表8.1 中国不同规模城市人均占地比较(单位:m2/人)

资料来源:张华《论城市化建设与耕地保护》,《资源—产业》2000年第3—4期第52页。

而在农村,人均生活用地和公共设施占地却大大超过城市水平。有学者测算,每增加一个城镇人口比每增加一个农村人口少占用47.5%的土地(贾绍凤等,1997,26)。另有学者在对辽宁省人均建设用地进行调查后指出:“1996年,辽宁全省城市人口1355.8万人,建设用地规模1133.23km2,人均建设用地83.6m2;农村人口1933万人,建设用地规模为6632.83km2,人均建设用地348m2。”对大连的调查也说明,“农村居民点同样呈现随着规模的扩大,人均建设用地面积缩小的规律。……农村居民点规模介于300人和400人之间,人均占地介于200m2和300m2之间”(栾维新、王茂军,2002,209)。

以上研究说明,随着城市化进程的加速,农村人口从农村迁往城市,耕地不应减少而是应该增加。

国外城市化发展的历程也证明,“耕地面积与城市化率表现出了正相关的关系,即城市化率提高得越快,则耕地面积就越增长。如日本的1930—1940年和1950—1960年间,这两个时期都是日本城市化速度最快的时期,同时也是耕地面积不降反增的时期”;“韩国可耕地面积在1955年为2003千公顷,到1988年为2138千公顷”(赵俊超、朱喜,2006,53),同样是不降反增。

在中国,城市化进程的加快并没有使耕地增加,而是城市化水平每提高一个百分点,耕地面积就减少47.785万公顷(赵俊超、朱喜,2006,53)。尽管,把耕地面积减少主要归因于城市化,我们认为是片面的。历史证明,城镇扩展不是耕地面积减少的主要原因。国土详查数据显示,从1994年到1996年,珠三角耕地面积减少了215337.22公顷,而城镇面积只增加了62539.89公顷;从统计数据的角度看,1992年—1998年期间,珠三角地区耕地面积每年平均减少164764.2公顷,而在减少的耕地里,只有35.68%用于国家基建。这说明从绝对数值来看,城镇扩展占用的耕地面积并不多(欧阳婷萍,2003,12)。但是,中国耕地面积急剧减少却是一个不争的事实。

造成耕地面积急剧减少有很多原因,我们认为城市化肯定不是原因之一,而“不完全城市化”恰恰是一个重要因素。从2000年开始,中国就将在城市生活6个月以上的流动人口统计为城市人口;目前有1.2亿~1.4亿农民进城务工经商,他们当中在城市生活半年以上的占73.8%(课题组,2005,29—34)。但是,这些人只是在城市找到了工作岗位,在身份、制度、心理等方面并没有被城市接纳和认同,每年他们都必须从打工地回到自己的家乡,从情感到身份进行一年一次的恢复性认同,然后又踏上征程,外出打工。他们在城市肯定要占用土地,而他们在农村占有的建设用地又没有放弃,这样城乡两头占地,就使中国耕地面积与城市化率呈现出违背规律的负相关。

我们以城市人均占地100m2,农村人均占地200m2计算,每1万人实现从农村到城市的完全迁移,就可节约建设用地1km2,1.2亿进城农民就可节约建设用地12000km2,相当于119.99万公顷。

当然,1.2亿进城农民不可能在一个短时间内实现完全迁移,应当是有步骤地实现完全迁移。权威人士认为,今后建设用地每年至少需400万亩(陈锡文,2007),其中以70%耕地计,占用耕地面积为280万亩;其中又以70%为城镇建设用地,为196万亩。如果每年有1300万农村人口转化为城市人口(即城市化率提高一个百分点),实现完全迁移,那么,实现完全迁移的农村人口退出的农村占用的建设用地达195万亩,和城镇建设用地可以实现基本占补平衡。所以,只要是逐步地实现完全迁移,逐步地用农村建设用地置换城市建设用地,农村的建设用地就可以进行整理复垦,随着城市化加速而减少耕地的现象就可以得到遏制,就可以逐步地但是从根本上实现节约集约用地。

(二)不利于农业实现规模经营

人多地少是中国的基本国情。2005年底,中国耕地总面积为18.31亿亩,以13亿人计,人均耕地只有1.4亩,只相当于世界平均水平的1/3。按照联合国粮农组织确定的人均耕地0.8亩为警戒线,中国有663个县低于此线,其中463个县不到0.5亩/人(沈立人,2005,27)。

人均耕地少,中国目前的土地制度又限制了土地的规模化经营;由于不能规模化经营,在这么少的耕地上无论如何精耕细作,农民的收入都很难增加。2007年1月,我们到江西省宜春市金瑞镇进行了一次调查。该镇4万人,户均4人,全镇8000户左右;有耕地2.8万亩,人均耕地0.7亩。镇领导给我们算了种植水稻的一笔账:水稻两季能产2000斤,1000斤能卖700元,计1400元;二季的成本300元左右,其中包括种子5斤,约40元;肥料100斤约100元,二季需200元;农药两季30~50元。另外,养了耕牛就能耕地,没有耕牛请人翻地,一人一天35元,包吃包住,放水也收费,20~30元一亩。加上这些费用,一亩种两季水稻收入不到1000元。因为耕地少,栽种水稻,户均收入不到3000元,所以该镇大部分青壮劳力都外出打工。

中国城乡居民的收入差距近年一直呈扩大趋势,与耕地减少、不能形成规模经营不无关系。1978年农民的人均纯收入为133.6元,城镇居民的人均可支配收入为343.4元,两者收入的差距比为1∶2.57。改革开放之初,由于农业农村经济的快速增长,城乡收入差距曾一度明显缩小,1985年城乡居民的收入分别为739元和398元,差距之比降到了1∶1.86;但由于城乡二元经济的结构尚未打破,农民增收缺乏长效机制,进入20世纪90年代以后,城乡居民收入差距首次突破1∶3,达到1∶3.11;2005年,农民人均纯收入为3255元,城镇居民的可支配收入为10493元,两者的收入差距之比为1∶3.22。尽管工资性收入已占农民人均纯收入的34%(国务院研究室课题组,2006,7),但因为不能集约化生产,农民增收已经十分困难。

只有减少农民才能使农民增加收入,实现致富。数以亿计的农民进城务工经商,已为农民增加收入作出了较大贡献。但这种“减少”不是真正的减少,保留承包地的不完全迁移,限制了农地的集约化生产,从而也限制了农民收入的进一步增加。

中国人均耕地面积1.4亩(2006年已经不到这个数),除去44%的城市人口,中国农村人均耕地可达2.5亩。如果进城农民可以实现完全迁移,同样以每年实现完全迁移1300万计,留在农村的人口每年可增加耕地3250万亩,10年就有3.25亿亩耕地可用来重新分配。农业的规模经营才有实现的可能。

(三)制造了农村的“留守问题”

因为进城农民工的不完全城市化,农村出现了日益严峻的“留守问题”。留守问题作为社会问题,具有社会问题的一般特点,即普遍性。

1.留守人员有多少?

留守问题主要指留守妇女、留守儿童和留守老人带来的社会问题。既然是社会问题而不是个别现象,要分析“留守问题”,首先要弄清各类留守人员的总数。对留守人员总数,全国一直没有一个权威的统一的说法,很多相关研究把关注的重点放在了进城农民工生存状况和权益维护上,农村留守问题还没有引起足够的重视。如2006年4月出版的《中国农民工调研报告》对农村留守问题就没有专题调研。

2006年下半年以来,媒体比较流行的说法是,“留守妇女”4700万人,“留守儿童”2300万人,“留守老人”1800万人。但这些数据又是令人生疑的。4700万留守妇女当然是已婚妇女,4700万已婚妇女只有2300万留守儿童,显然与事实不符(唐钧,2007)。

为了更接近事实,我们只有根据各种数据进行艰苦的推算。

首先,我们来计算留守妇女人数。根据国务院研究室课题组的数据,2005年中国外出农民工数为1.2亿左右。有关调查显示,农村劳动力外出者中,已婚比例为81.7%(唐钧,2007),那么,外出农民工中已婚人数为9804万。有调查表明,夫妻一起外出的占19%,核心家庭(夫妇带孩子)外出的占29.3%(孙鹃娟,2006,15),两者相加,外出农村劳动力中共有4733万即2366.5万对夫妇;从已婚农民工中减去4733万,还有5071万;再以70%为男性计算,已婚农民工中男性为3549.7万,那么,留在农村老家的已婚妇女也应为3549.7万。

我们再来推算留守儿童的人数。我们已经知道,外出农民工中已婚人数为9804万,其中外出的核心家庭占29.3%,也就是说29.3%的孩子随父母进城了,70.7%的孩子留在农村。以一对夫妇两孩计算,农村留守儿童应为6931.43万;以一对夫妇一孩计算,农村留守儿童应为3465.71万。需要说明的是,把除核心家庭之外的孩子全算作留守儿童是不准确的,因为已婚男女单方带孩子进城的可能性也是存在的,但考虑到这种可能性比较小,目前又没有这方面的调查数据,所以在这里就忽略不计了。农村留守儿童又存在两种情况,其一是或随父或随母一方在农村“留守”,其二是亲戚,主要是随祖辈生活在一起。两种留守是有很大区别的。中央教科所的调查表明,有56.4%的留守儿童与留在家中的妈妈或爸爸生活在一起,与祖父母生活在一起的(即隔代抚养的)占到32.2%,4.1%的留守儿童和其他亲戚生活在一起,0.9的留守儿童寄养在别人家里。[2]以一对夫妇两孩计算,隔代抚养的留守儿童达2231.92万人;即使以一对夫妇一孩计算,隔代抚养的留守儿童也达1115.95万人。

农村留守老人的数据显得更为复杂,1800万显然与实际情况不相吻合。我们以一对夫妇4个孩子计算,1.2亿农民工也应该有3000万老年父母留守在农村。中国社科院社会学所研究员唐钧先生指出:“农村中与儿女分户独自居住的老年人,因为家中没有‘外出流动务工的子女’,很可能淡出了研究者的视野,正因为如此,对‘留守老人’的推算数字(1800万)可能与农村的实际情况不符”(唐钧,2007)。

尽管推算是艰苦的,然而,这种推算又肯定是不准确的。我们之所以进行这种推算,只是为了说明,因为不完全城市化,造成的农村留守人员数量是非常庞大的。

2.“留守”有哪些问题

(1)留守儿童。有关调查显示,由于家庭环节缺失,在生活和学习上得不到父母关爱,留守儿童普遍存在四大问题:一是日常生活质量下降,家务负担加重;二是学业隐忧增多;三是性格孤僻、自闭、自卑者多。有的甚至违法犯罪;四是安全隐忧增加,伤亡事故时有发生。

河北省张北县一位“留守儿童”在作文中写道:“上小学是奶奶抚养,上初中是姨家抚养,只有到银行领取父母寄来的学费、生活费时,才能感到父母的存在。”于都县是江西省赣州市人口最多、外出务工人员最多的一个县。据于都县2004年4月的调查统计,全县在校中小学生有17.1万多人,其中“留守孩子”就有6.2万人,占学生总数的36.4%。“留守孩子”长期与父母分离,负责照顾孩子的农村老人绝大多数是文盲、半文盲,难以从体力和智力上担负监管重任,导致“留守孩子”群体当中出现了较严重的心理危机。盘古山镇中心小学副校长刘庆祥2004年初在全镇9所农村小学调查中发现,近60%的留守孩子存在心理问题,甚至有30%的留守孩子直言恨自己的父母(沈立人,2005,169)。

大部分农民外出打工主要原因是为了支付子女的教育费用,让他们能接受更多更好的教育,以期下一代能改变“为农”的命运。而教育科学则表明,在基础教育阶段,“一个母亲胜过100个教师,一个父亲胜过100个校长”。儿童在社会化早期更需要父母的关爱、指导和家庭早期教育的支持。这个时期父母一方甚至双方的“缺席”,都会在小孩的人格成长上形成某种障碍,影响他们今后成为一个健全的社会成员。因为进城农民工的不完全迁移,造成了严重的留守儿童问题,如果不引起足够的重视并尽早解决,留守儿童不仅不能改变“为农”的命运,而且可能成为被“毁掉的一代”,那么,对农民家庭和国家都是一个悲剧!解决留守儿童的根本出路就是结束“留守”,而结束“留守”,其父母就必须实现完全迁移到城市或退回农村。退回农村,从总体上讲既不现实也不可能;只有加快城市化,进城农民实现完全迁移,才是结束“留守”的符合人类发展规律的正确选择。

(2)留守妇女。一是劳动强度高,干农活忙家务,赡养老人抚养孩子,柔弱的肩上挑着本该夫妇两人承担的重担。二是精神负担重。她们的丈夫外出打工,通常是半年、一年甚至几年才能回家团聚一次,在这漫长的等待中,留守妇女的生理需求得不到正常满足,特别是青壮年留守妇女,正处在性需求的旺盛期,长年没有正常的方式释放压力,极易产生生理和心理问题;她们白天不敢与男人多说话,怕人说闲话;担心男人在外边花心,万一抛妻弃子,自己什么都没有了。夫妻感情缺失,家庭功能失衡;农村离婚,因为夫妻一方外出的占五成。与此同时,数以千万计的已婚男性农民工长年在外也是过着“无性”的生活,双方不仅有思念与牵挂,同时也有担忧与猜忌,2005年1月6日的《晨报》报道:《亲子鉴定“一到过年就热闹”》,讲的就是农民工;这种亲子鉴定对双方的心灵与情感是何等的伤害!三是缺乏安全感。小偷、光棍经常光顾、骚扰。农村性侵害案件的被害对象70%是留守妇女。

(3)留守老人。承载了太多的负担与痛苦。一是工作辛苦,留守老人既要承担繁重的体力劳动,又要承担管护孙辈的重任。据调查,与子女外出前相比,留守老人感到农业劳动负担加重的占46.2%,感到家务劳动负担加重的占44.4%(孙鹃娟,2006,16)。在北京朝阳区打工的四川农民讲述了一个悲剧性故事。他说:“有个老乡在北京西坝河卖菜,他的两个孩子都留给爷爷、奶奶带。两个老人为两个儿子带了5个孩子,根本照看不过来。去年夏天,一个6岁的孙子跑到河边玩水,掉到河里淹死了。奶奶觉得对不起儿孙,就跳河自杀了。”[3]二是生活清苦,一般经济拮据,精神生活更加贫乏枯燥。三是缺乏关爱,儿女们忙于谋生,无法进行精神赡养和抚慰。调查发现,子女外出后,有28.6%的留守老人得过大病,而其中得了大病后身边没有子女照顾的老人的比例高达62.4%(孙鹃娟,2006,16)。四是对现代生活非常陌生,经常与外出儿女发生矛盾,因此更加痛苦。

数以千万计的留守儿童,他们在本该“承欢膝下”的年龄却长年失去父爱母爱;数以千万计的留守妇女,她们在田野痴情守望而失去了亲情伦常;数以千万计的留守老人,孤独的他们不仅要在田野劳作,还要承担起隔代抚养的重任。如此庞大的留守人群,如此严峻的留守问题,亘古未有,举世罕见!

(四)进城农民难以转变角色、真正融入城市

王春光先生在论及“半城市化”的时候指出,“城市化包含三层含义:一是系统层面的整合,即经济系统、社会系统、文化系统及制度系统四者相互衔接,而不是脱节的,农村流动人口仅仅从经济系统上被接纳,在其他系统中却受到排斥,不能说是实现了城市化;二是社会层面的整合,即农村流动人口在行动、生活方式等方面与城市居民不存在明显区隔;三是从心理上认同于城市社会,对城市有着归属感”(王春光,2006,109)。对此,我们完全赞同。

目前,进城农民实现完全城市化、完成永久迁移的进程依然十分缓慢,依然障碍重重。

进城农民实现完全城市化的最大障碍是制度障碍。中国城乡分割的二元体制,形成了以户籍制度为核心,以控制农民流动为主的土地、就业、教育、住房、社保等制度为体系的阻滞进城农民永久迁移的制度“网络”。

制度障碍的直接表现就是,城市对农民工在经济制度上接纳、在社会制度上拒斥;农民工在城市可以“立业”,但是不能“安家”;农民工职业角色可以转换,但身份地位不能改变,不管你在城市工作生活了多少年,你的身份只能是农民。我们在第六章讨论的进城农民工的所有问题,产生的根源都在于不完全城市化。

对农民工转换社会角色,融入城市的制度障碍,我们在第七章中已经作了专门的分析,此不再赘述。

(五)不利于中国经济持续、健康发展

改革开放30年,中国经济持续、快速发展,特别是二、三产业得到较大发展。国际上的制造业不断向中国转移,中国已经成为世界上重要的制造业基地,“中国制造”的产品已遍布全球各地。然而,完成“中国制造”的却不是传统意义上的产业工人,而是没有城市户口、处于乡—城流动的不完全城市化的农民工。目前农民工人数已超过城镇工人,每3个产业工人中就有2个来自农村地区,实际已成为中国工人阶级的主体。而这些已成为工人阶级主体的农民工,却享受不到市民待遇,还必须每年往返于城乡之间,年纪大了还必须回到农村。城市的农民工队伍就像一个巨大的蓄水池,一端流入,另一端流出,每年都有新加入者补充,每年也都有大量的熟练劳动者离去,留在“池子”里的永远是年富力强的农民工。农民工们每年的小循环和生命周期的大循环重叠在一起,让城市享用他们的青春和活力,让农村承担他们的病痛与养老,是不完全城市化造成的极不正常的现象。

不完全城市化不仅是形成农民工问题的根本原因,同时也给中国经济持续发展带来不利影响。

第一,年龄大的农民工一批批地从打工城市回到农村,带走了已积累的技能和经验,这些技能与经验回到农村基本不能派上用场,他们花时间和金钱学习来的劳动技能,大部分只能在生命周期的后期荒废掉,大部分对改变农村面貌不起作用,原因很简单,因为农村,特别是欠发达地区的农村,不可能有发达地区所拥有的发达产业。同时,他们的离开,对中国产业工人队伍的成长与发展也是个损失,二、三产业的大部分从业人员长期处于流动状态,不稳定的队伍是不可能提高整体素质的,从而使“中国制造”只能长期处于全球产业链的低端,无法提高在经济全球化背景下的竞争力。

第二,不利于提高全民购买力,使国内市场长期处于低迷、萎缩状态。不完全城市在中国形成了两个劳动力市场,即初级劳动力市场和次级劳动力市场,或中高端劳动力市场和低端劳动力市场。两个劳动力市场工资水平相差悬殊,农民工主要在低端劳动力市场,他们不仅劳动报酬低,而且缺乏社会保障;不完全城市化使农民工很难进入上一级劳动力市场,因此也就很难提高工资水平。同时,因为农民工的低工资在市场竞争中也压低了城市职工的工资水平,由此造成中国人均收入的增长长期低于整个经济的增长。有资料显示,职工工资占GDP比重情况,1980年、1990年和2000年分别为17%、15.8%和10.7%,2004—2006年分别为10.6%、10.8%和11.1%(王振宇,2008,28),总体呈现下降的趋势。拉动内需缺乏购买力的支撑,国内市场长期处于低迷与萎缩状态,经济增长不得不严重依赖出口。这样不仅增加了中国的经济风险,也使经济发展缺乏了可持续的动力。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。