二、贫困的动态演变:人口数量不断减少但贫困率下降幅度趋缓

新中国成立以来特别是改革开放以来,在党和国家历届领导集体的高度关注下,赣南地区的经济社会建设得到了较快的推进,农村地区贫困人口数量也呈现出不断减少的态势。然而,由于赣南农村地区基础差、底子薄,沉重的历史包袱长期制约着赣南农村贫困地区的脱贫致富、振兴发展。再加上进入新的世纪以来中国农村减贫政策措施所呈现出的“边际效益递减”趋势。那些相对容易摆脱贫困的农村贫困群体基本上已经走上脱贫致富的道路,留下的贫困群体基本上都是生活在自然条件极为恶劣、地质灾害频发地区且严重缺乏脱贫致富能力条件的特困群体。这部分农村贫困群体的整体条件更差、因病因残因灾致贫返贫比例较高、扶贫难度大,致使这部分贫困地区扶贫资金效率较低、贫困率下降幅度趋缓,虽然国家在资金、项目、政策方面给予其巨大的倾斜和优惠,但是,效果仍然不甚理想。“按照人均收入2300元的新标准,仅赣州目前就有192.7万贫困人口,占全市农村人口的26.8%,高出全国贫困发生率13.4个百分点;还有175个村不通电,6011个村小组、15万农民看不上电视;约19万人仍生活在深山区、库区或地质灾害频发区,42.2万人靠国家低保补助生活。”[20]从农村贫困居民分布的动态演变上来看,赣南农村贫困地区脱贫致富工作整体上呈现出良性的发展趋势,但是,长期以来经济落后的沉重历史包袱,要求我们对于贫困地区居民的脱贫致富工作仍继续保持高度重视。

(一)宏观层面:区域贫富差距进一步拉大

在世界范围内,区域贫富差距问题由来已久,并且呈现出进一步拉大的态势。2011年5月,联合国在发布的《世界人口展望报告》中曾经预测,世界人口将在2050年达到93亿。而经济欠发达地区在人口增长的惯性下将成为人口压力最大的地区。“届时,全球超过8成的人口将生活在不发达地区,包括近2成在最不发达国家,只有14%的人口生活在发达地区。”[21]

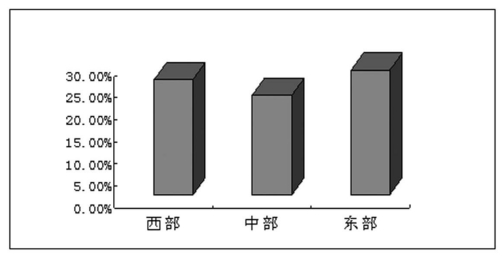

在中国范围内,在党和国家历届领导集体的高度重视下,改革开放以来,全国贫困发生率整体呈现出下降趋势。然而,由于诸多因素的存在,在某些地区不可避免地出现了区域发展差距拉大的问题。东部地区(以福建、天津为例)贫困发生率低于全国平均水平,贫困发生率下降幅度超过了全国平均水平;西部地区(以云南、贵州为例)贫困发生率高于国家平均水平,贫困发生率下降幅度与全国平均水平相一致;中部地区(以江西为例)生存贫困发生率高于国家平均水平,生存贫困率下降幅度低于全国平均水平,在部分经济基础较为薄弱的地方,甚至出现贫困发生率有所回升的趋势(如图3-7所示)。

图3-7 1998—2005年生存贫困发生率变化趋势[22]

特别是进入新世纪以来的几年,中国农村贫困发生率回升趋势较为普遍。据相关媒体报道:“减贫速度减缓了,返贫问题已成为我国巩固温饱过程中遇到的一个严重障碍。比如2003年,有1460万贫困人口越过了温饱线,却又有1540万人返贫,造成当年没有解决温饱的贫困人口总量增加。”[23]笔者以为,在这一历史时期,除了部分地区由于返贫率较高未能实现农村贫困地区的可持续减贫之外,使农村贫困地区居民深陷贫困泥潭的制约因素还包括以下两个方面:一方面是国家贫困线的逐步提高,使得农村贫困人口数量和范围有所扩大,这也是导致贫困人口激增的主要因素之一;另一方面是由于相关政策制度跟进上的不足,虽然在此期间中国政府曾经提出了“中部崛起”等战略措施,但是由于后续配套体制机制跟进上的缺失,中部崛起战略的政策优势并未得到充分体现。面对进入新的世纪以来中国农村减贫事业所面临的严峻挑战,2006年原国务院扶贫办主任刘坚在深刻解读《“十一五”期间要完成近十五万个贫困村整村推进扶贫规划目标》时曾经沉重地指出:“需要扶持的贫困人口规模还不小,没有解决温饱的人口和低收入人口总计仍有6400万左右,而各地建档立卡显示,实际需要扶持的对象有近1亿人,解决温饱和巩固温饱的任务仍很重。”[24]

自《中国农村扶贫开发纲要(2001—2010)》实施以来特别是2007年党的十七大以来,在党和政府各级领导集体的高度关注下,中国农村地区的贫困人口大幅度降低。按照2010年中国农村贫困标准1274元,我国“贫困人口由2000年的9422万,下降至2010年的2688万,贫困人口年均减少673万,年均下降11.8%”[25]。根据国家统计局针对全国31个省(自治区、直辖市)6.8万个农村住户的抽样调查结果显示:“2010年全国农村贫困人口为2688万,比上年减少909万人,下降25.3%,下降幅度比2009年高15.1个百分点;贫困发生率为2.8%,比上年下降1个百分点。”[26]从东、西、中部地区划分的区域经济社会发展层面上来分析,“中部地区”仍然面临着严峻的挑战。2010年,“我国西部地区农村贫困人口为1751万,较上年减少621万,下降26.2%。中部地区农村贫困人口为813万,较上年减少239万,下降22.7%。东部地区农村贫困人口为124万,较上年减少49万,下降28.3%。”[27]调查结果显示,在贫困人口的下降幅度上,江西等中部地区(包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南)贫困人口数量的下降幅度明显小于东部地区和西部地区(如图2-8所示),在可持续减贫工作方面面临着巨大的压力。

图2-8 2009—2010年农村贫困人口下降比例

2012年,党的十八大以来,以习近平同志为主要领导核心的新一届党中央领导集体,高度重视民生问题,积极践行群众路线,在贫困治理与环境保护方面取得了显著的成效。然而,江西等中部地区在贫困人口下降幅度方面仍然呈现出较小的趋势,究其原因,主要包括以下三个方面因素:

一是改革开放以来东部沿海地区高速发展的历史积累和中国政府西部大开发政策及其相关配套体制机制的积极影响,使得东部地区和西部地区的经济发展得到了快速增长,农村地区的贫困人口在经济发展的红利中呈现出大幅度下降的趋势,而我国中部地区在区域发展政策及配套体制机制方面的措施支持较少,区域振兴发展相关举措启动较晚,再加上随着一系列区域发展战略的出台所带来的政策边际效益下降,致使中部地区农村的贫困人口很难获得之前国家区域发展战略所带来的经济发展红利,因而导致江西赣南地区等中部地区农村贫困人口下降幅度较小。

二是地方基层政府在扶贫资源分配上,存在着目标“瞄准”层面的偏差,导致有一定生存能力的中等贫困群体走向了脱贫致富的道路,而生活能力较差的绝对贫困人口获益相对较少。由于近年来国家扶贫标准的一再提高,部分地方基层政府出于“数字出官”的逻辑惯性,导致减贫政策存在着“政策走样”等消极现象。例如,把扶贫资金、政策、项目等投资于扶贫时间短、成效相对明显的相对贫困人口,使得中等贫困人口的比例下降较为明显,而那些绝对贫困人口由于在相同措施下所体现出的下降幅度较缓,使得这部分贫困群体成为农村扶贫开发过程中始终存在却难以消化的“内核”。由于赣南农村等革命老区大部分贫困人口深受战争创伤所累、历史负担过重,属于绝对贫困的群体比例较大,因而贫困人口下降幅度较小。

三是部分农村贫困地区由于自然环境恶劣、人口素质普遍偏低、医疗等社会服务方面的严重缺失,导致返贫率相对较高,贫困人口下降幅度较低。随着近年来世界各国对生态文明建设的高度重视,使得生态环境良好的地区担负起“城市绿肺”的功能,在赣南等经济欠发达地区,由于工业起步晚,反而留下了“青山绿水”,具有巨大的生态优势,但是大量地区被划归为生态功能区,这对于依赖矿产资源开发等经济发展模式的赣南地区形成了严重的资源束缚和发展瓶颈,在很大程度上制约了赣南农村贫困地区的可持续减贫与绿色崛起。

(二)微观层面:扶贫难度不断加大

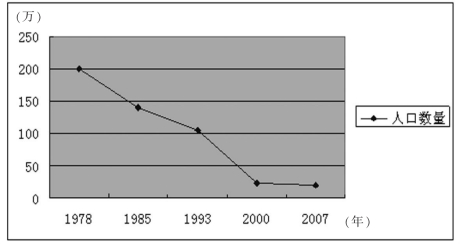

从微观层面上来讲,就赣南农村贫困地区的减贫实践而言,近年来呈现出贫困人口规模不断减少、贫困率下降幅度趋缓的整体态势,贫困居民扶贫难度增大。根据赣州市扶贫办2007年的相关统计资料显示,改革开放以来赣南农村贫困人口呈现出大幅度降低的趋势:赣南地区贫困人口1978年有大约200万人,到1985年,全市年人均纯收入120元以下的绝对贫困人口为140万,到1993年底,全市年人均纯收入400元以下的绝对贫困人口下降到105万,减少35万。1994年进入“八七扶贫攻坚计划”以来,截止到2000年底,全市绝对贫困人口尚有23.6万人,减少81.4万。至2007年底,全市绝对贫困人口减至20万人。改革开放三十年来,赣南地区绝对贫困人口由200万下降到20万人(如图2-9所示),共减少绝对贫困人口约180万人,低收入贫困人口下降到26万人,减贫工作成效显著,贫困人口减少幅度整体趋缓。

图2-9 赣南地区贫困人口规模变化趋势[28]

进入新的世纪以来,特别是随着经济的高速发展,中国的贫困标准不断提高,而农村贫困人口数量减少幅度呈现出下降趋势,从整体层面上来看,中国农村减贫事业处于攻坚阶段。从2009年到2010年,我国“中部地区农村贫困人口为813万,较上年减少239万,下降22.7%。贫困人口占全国农村贫困人口的比重为30.2%,较上年上升0.9个百分点;贫困发生率为2.5%,较上年下降0.8个百分点。”[29]在赣南地区,在党和政府各级领导集体的高度重视、积极推进下,农村减贫工作取得了显著的成效,并有效破解赣南农村贫困人口多、贫困覆盖面大、贫困程度深等一系列难题(如图2-10所示)。全国农村经济动态监测点江西省赣州市发展改革委在《赣州市扶贫开发成效显著》一文中曾经指出:“按农民人均年纯收入1196元扶贫标准测算,全市贫困人口由2001年的102万人下降到2010年的19.5万人,贫困发生率由15.29%降至2.71%;8个国家扶贫开发重点县农民人均纯收入由1256元提高到3066元,增加了1.44倍。”[30]然而,中国农村的减贫工作,特别是赣南农村贫困地区的减贫成效却呈现出边际效应递减的态势。正如有的学者所强调指出的那样:“由于我国一直重视贫困农村的基础设施建设,农村基础设施建设已经得到极大改观,而且现在农村大量人口走出农村,再继续加大农村基础设施建设对经济发展和贫困减缓效果已不再显著。”[31]因此,在赣南农村贫困地区必须实现从“单一的经济开发”扶贫模式向“经济开发、人力资本开发、生态建设并重”扶贫模式的根本性转变。

图2-10 2001—2010年赣南地区贫困人口变化趋势

为进一步推进中国农村减贫工作的深化,2011年中央决定将农民人均纯收入2300元作为新的国家扶贫标准,按照新标准,“年末农村扶贫对象为12238万人。”[32]2012年党的十八大以来,面对全球贫困持续蔓延、生态环境恶化态势的不断加剧,以习近平同志为领导核心的新一届党中央领导集体,高度重视生态文明建设,在建设美丽中国梦宏伟目标下,切实解决广大人民群众关心的民生问题。2012年12月,在获国务院批复的《罗霄山片区区域发展与扶贫攻坚规划(2011—2020年)》中,赣南地区于都县、兴国县、瑞金市等12个县(市、区)列入规划。该《规划》明确指出赣南等罗霄山区面临的生态困境与减贫难题:“农户收入水平低,老区振兴任务重。2010年,农民人均纯收入相当于全国平均水平的53.6%;1274元扶贫标准以下农村人口有97.1万人,贫困发生率为10.2%。农村危旧房多,土坯房比重大。大部分农户家底薄、积累少,自我发展和抵御市场风险能力弱。受历史、地理等多重因素影响,经济社会发展相对落后,人均地区生产总值相当于全国平均水平的35.7%,城镇化率低于全国平均水平19个百分点。”[33]当前,赣南农村贫困地区在减贫事业方面迎来了巨大的历史机遇,但是,我们仍然要正视未来一段时间内农村减贫工作的长期性、艰巨性、复杂性。虽然,中国政府在农村扶贫理论与实践工作方面积累了丰富的经验,但是与赣南农村贫困地区结合起来的理论总结与实践探索明显欠缺,在实践过程中存在着“头痛医头、脚痛医脚”等“应急式”、“救火式”的对策模式,在思想文化价值观念层面,没有从传统的农业文化出发,有效抵制贫困农村消极“贫困亚文化”的蔓延,致使部分贫困村民形成扭曲的社会心态,深陷持续贫困与生态恶化的恶性循环。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。