一、农村基层组织财政收支困难重重,金融政策缺乏可操作性

马克思主义者从来不掩盖自己的观点,也从未否认过“利益”在经济社会发展过程中的重要地位和积极作用。正如马克思曾经明确指出的那样:“人们为之奋斗的一切,都同他们的利益有关。”[83]在中国,党和国家历届领导集体高度关注民生利益问题。1978年以来,特别是党的十一届三中全会以来,家庭联产承包责任制的实行对农村经济发展产生了重大的推动作用。但是,随着中国经济的迅速发展,在广大农村地区特别是在农村贫困地区,家庭联产承包责任制所释放出来的经济活力呈现出边际效益递减的趋势。再加上大量农民工进城务工所带来的土地闲置等消极现象频现,特别是在农业税取消之后农村基层组织在财政收支方面出现的一些新问题,在很大程度上影响了农村基层组织的正常运行。长期以来,由于农村基层组织在经济方面的激励机制、监督机制、考核机制、扶贫机制等相对不完善,以及农村基层组织自身经济基础薄弱等诸多因素的影响,在部分农村贫困地区甚至出现了农村基层组织负债严重的现象,使得贫困农村基层组织在农村扶贫事业与生态环境保护工作中显得力不从心。中国发展研究基金会组织编写的《在发展中消除贫困:中国发展报告2007》一书中曾经指出:“由于贫困地区的经济(尤其是工业和服装业)不发达,而且收入来源很少,都陷入了这样一种困境:不能获得足够的财政收入来满足其对政府干部、教师、医疗卫生工作者和其他社会服务团体的工资支出。”[84]

当前,在中国农村由于分税制导致的农村基层组织收入不足问题较为常见,债务包袱沉重成为乡村经济社会发展的重要障碍。近年来,中国农村税费改革之后,“村干部这个岗位越来越无利可图”[85],致使村干部工作的积极性不高。“由于历史原因造成的村民对村组织的不信任感,对村干部缺乏信心,使村级组织很难正常开展工作,即使村集体有好的农业致富项目村民也不愿积极响应。”[86]同时,农村基层组织工作方式转变困难、村组织创新能力差,致使农村基层组织致富能力有限,没有最大限度地代表最广大人民的利益,无法真正做到为人民谋福利,也无法帮助农村贫困村民脱贫致富,因此,很难获得农民的信任,极大地影响党在农村的凝聚力、号召力、影响力。现阶段,由于基层地方政府的执行力度相对不足,进而导致其在权力运行过程中存在“缺位”现象。世界银行在《1992年世界发展报告》中曾经明确指出:“在促进经济发展方面,应该更多地依靠市场,而较少地依赖政府。但是,在环境保护领域恰恰是政府必须发挥中心作用的领域,私人市场几乎不能为制止污染提供什么鼓励性措施。”[87]因此,市场并不能单方面有效地保护自然生态环境,政府强有力的干预是必要的。例如,在赣南地区矿产资源开发与环境污染治理过程中,政府应充分发挥其主导作用。然而,在实际行动中,由于地方政府执行力度不够、政策理解存在偏差、相关制度可操作性不强等因素的存在,致使中央政府所推行的环境保护、监督、管理等政策措施很难在基层落实,深刻影响了赣南农村的可持续减贫与绿色崛起。具体说来,主要包括以下两个方面:

首先,基层政府在发展观念上存在着一定的偏差,严重影响了赣南农村贫困地区的可持续减贫。当前,个别地方政府在发展理念上,是以“追求短期的高利益、高回报为第一要义”、“盲目地追求GDP高增长”,以致忽视了地方经济发展的可持续性,忽视了对自然生态环境的有效保护。在其短视发展观念的误导下,国家相关部门的政策势必成为“一纸空文”。在赣南地区,由于个别矿产企业不顾长远发展的需要,只是一味地追求眼前利益,大规模地开展矿业活动,对自然生态环境造成了严重的损害。因此,由于地方基层在发展观念上的偏差,再加上环境监督管理体制机制上的“缺位”,致使赣南地区矿产资源长期遭到破坏性、掠夺性开采,造成了严重的资源浪费与环境污染。例如,稀土资源丰富的“三南”之一的龙南县赣江村成了私挖盗采的重灾区,当地居民更面临着失去土地和家园的困境。

其次,地方政府监督和管理不到位,严重影响了赣南农村贫困地区的绿色崛起。我国《环境保护法》明确规定,政府对环境有监督、管理、保护等职责。但是,在相关政策制度执行过程中却面临着诸多难题:一是某些地方政府对一些环境保护设施建设极不完善、排放污染物不达标的矿产企业,未能责令其进行限期治理或整改,影响极坏;二是对环境污染严重、未进行环境影响评价的矿山企业,以及不符合安全生产要求的矿山企业,未能做到有效打击和关闭,致使“漏采”、“盗采”现象仍然存在;三是对于严重破坏生态环境或造成重大环境污染事故的,未能坚决移送有关部门或司法机关追究相关人员的行政责任或依法追究刑事责任;四是对开采总量的监督检查力度不够,地方政府未能很好地引导矿产企业开发对自然生态环境有利的开采技术和环保技术;五是环境标准体系的建设还不够完善,环境资源标准是环境资源监督管理的重要技术支持和保证,环境标准体系是确认环境是否被污染以及是否应让排污者承担相应法律义务或责任的根据,然而,由于当前部分地方政府在环境标准体系构建上的“缺失”,致使部分赣南农村贫困地区让污染“有机可乘”,危害极大。

最后,中央政府和地方政府出台的部分政策缺乏一定的可操作性,严重影响了赣南农村贫困地区的脱贫致富、振兴发展。当前,中央政府颁布的部分农村减贫措施与环境保护政策,由于受到不同地区可持续发展情况多样性的限制,存在着“先天缺陷”,即,缺乏地方普适性。众所周知,经济基础决定上层建筑,政策制度必须要适应当地经济社会发展的形势。然而,随着经济社会的快速发展,曾经出台的一些减贫政策与环境保护制度,已渐渐无法适应实践发展需求,甚至成为制约当地经济社会发展的“牢笼”。尤其是个别地方政府在制定发展政策的过程中,未能充分立足于本地区经济发展的实际情况、具体问题具体分析,使得制定的方针政策制度缺乏可操作性,很难应用于现实之中。更有甚者,由于无法有效梳理“经济发展”与“环境保护”之间矛盾的复杂性,致使地方基层政府出台的部分政策难以贯彻落实。例如,赣南地区稀土行业在制度建设方面制定了诸多制度,也建立了“纵向贯通、横向配套”的制度体系,但是,由于执行难度太大,致使某些政策制定出台之后,更多的只是成为一种“摆设”,“挂在墙上”,“停在嘴上”,“形同虚设”。

对于深陷“持续贫困”与“生态恶化”双重困境的赣南农村,除了大规模矿山开采所带来的严重生态环境污染之外,贫困农村在经济发展层面也面临着极为严峻的挑战。在赣南地区部分贫困农村,村委会负债现象极为严重。有的学者曾经根据赣南90村调研对此问题进行过较为深刻的分析:“近年的负债原因,多半是因为村委会兴建公益事业如修建村级公路、修理灌溉水渠、修缮村小校舍等没搞摊派集资,而由村委会垫支所致。”[88]中央财政对地方的扶贫开发项目,基本上都要求地方财政“配套支持”。“然而‘巧妇难为无米之炊’,身陷入不敷出且情况越来越糟的地方财政使得作为农村公共产品主要供给主体的地方财政,尤其是贫困地区的乡镇政府对有效满足贫困地区公共产品需求是有力无心,贫困地区公共产品供给必然短缺,供给前景堪忧。”[89]与国家、地方政府宏观、中观层面所面临的经济困境相比,赣南农村贫困地区在农村基层金融政策等微观层面的具体操作上面临着更大的挑战,同时,这也直接关系到农村居民能否获得有效及时的金融支持、实现脱贫致富。

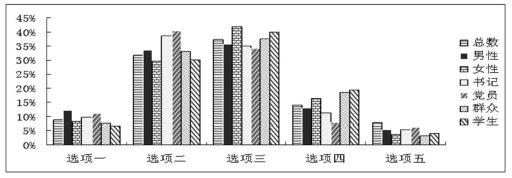

根据笔者在赣南农村的调查统计数据显示,对于“您对党在农村的金融政策满意程度如何”这一问题的回答:

选择“非常满意”(选项一)的人数共计64人,占全体总数的8.95%;男性有61人,占该群体总数的12.18%;女性有12人,占该群体总数的8.51%;书记有11人,占该群体总数的9.65%;党员有25人,占该群体总数的11.11%;群众有18人,占该群体总数的7.83%;学生有20人,占该群体总数的6.54%。

选择“比较满意”(选项二)的人数共计226人,占全体总数的31.61%;男性有168人,占该群体总数的33.53%;女性有42人,占该群体总数的29.79%;书记有44人,占该群体总数的38.60%;党员有91人,占该群体总数的40.44%;群众有76人,占该群体总数的33.04%;学生有92人,占该群体总数的30.07%。

选择“一般情况”(选项三)的人数共计267人,占全体总数的37.34%;男性179人,占该群体总数的35.73%;女性有59人,占该群体总数的41.84%;书记有40人,占该群体总数的35.09%;党员有77人,占该群体总数的34.22%;群众有86人,占该群体总数的37.39%;学生有122人,占该群体总数的39.87%。

选择“不太满意”(选项四)的人数共计101人,占全体总数的14.13%;男性有66人,占该群体总数的13.17%,女性有23人,占该群体总数16.31%;书记有13人,占该群体总数的11.40%;党员有18人,占该群体总数的8.00%;群众有43人;占该群体总数的18.70%;学生有60人,占该群体总数的19.61%。

选择“不太清楚”(选项五)的人数共计57人,占全体总数的7.97%;男性27人,占该群体总数的5.39%;女性有5人,占该群体总数的3.55%;书记有6人,占该群体总数的5.26%;党员有14人,占该群体总数的6.22%;群众有7人,占该群体总数的3.04%;学生有12人,占该群体总数的3.92%。

图4-18

农村的金融政策在中国农村贫困地区的脱贫致富、振兴发展过程中具有极为重要的地位和作用。根据以上调查统计数据结果显示(如图4-18所示),在赣南农村贫困地区可持续减贫与绿色崛起的具体实践过程中,从整体上来看,在赣南农村大部分被调查居民对农村金融政策的评价是“一般情况”或者“比较满意”。

从可持续减贫方面来看,赣南农村贫困地区面临着巨大的资金瓶颈:“坚持开发式扶贫,首先要增加财政投入,要加强对地方扶贫工作规划的指导和监督,更多地动员社会力量参与扶贫。其次,生产要素要向农村贫困地区转移。”[90]随着改革开放三十多年来农村经济体制改革的不断深化,农村居民的生活保障模式已经发生了根本性的变化,家庭已经成为相对独立的生产单位、消费单位和保障单位。在广大农村地区,家庭承担着子女教育、医疗卫生、父母养老等社会职能。这种“土地保障”与“家庭保障”模式,致使农村居民承担着过重的生活压力。在赣南农村贫困地区,有相当一部分贫困村民是由于劳动力缺乏(因病致贫、因残致贫)而长期陷入贫困的,这一部分贫困群体仅仅依靠其自身努力很难摆脱贫困,急需政府及社会各界的援助。正如有的学者所指出的那样:“尽管乡、村基层组织仍为失去劳动能力又无家庭亲属网络的特困人口提供部分帮助,但除少数发达地区外,基层组织的救济能力已大大减弱,必须依靠国家对特困地区和特困人口进行专项补助和生活救济。”[91]因此,要想全面实现在赣南农村贫困地区的脱贫致富,推进社会主义新农村建设,必须得到金融资本强有力的保障,破解资金瓶颈。

从绿色崛起方面来看,赣南农村贫困地区的脱贫致富、振兴发展,急需大量的资金支持。首先,对于生态破坏、环境污染较为严重的地区,无论是发展生态农业或是实行移民扶贫,还是帮助贫困人口“迁得出、留得住、富得起”,必须要有农村金融财政政策的大力支持。其次,对于生态环境良好的生态功能区,这部分地区往往也是没有跟上改革开放市场经济大潮的落后区域,但我们绝不能为了保护环境而牺牲生态功能区贫困人口经济发展的权利。因此,对于生态功能区的贫困村民,农村金融政策的有效跟进是发展生态农业以及贯彻落实生态补偿措施的重要前提。最后,对于生态破坏、环境污染不是特别严重同时尚未划为生态功能区的赣南农村贫困地区,要积极宣传环保意识,推进绿色产业,倡导绿色发展。而且,只有农村金融政策的大力支持,才能不断拓宽农民增收途径,才能让赣南农村贫困地区在脱贫致富、振兴发展过程中留下“青山绿水”,实现绿色崛起。然而,在赣南农村贫困地区可持续减贫与绿色崛起的具体实践中,由于财政收支困难所造成的农村基层组织功能严重缺失,再加上农村金融政策支持力度的相对薄弱,两者交互作用,成为在新的形势下赣南农村贫困地区脱贫致富、振兴发展难以跨越的障碍。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。