土地利用强度曾是中国计划经济时代的居住区规划关注的主要话题,它与社区建成环境联系最为紧密,也是通过规划师和设计师可以直接作用的层面。一些表明社区土地利用强度规划指标,都可以通过恰当的规划工具加以控制,尤其对于新社区来说很多指标是中国城市法定规划的修建性详细规划要求的。然而,要对已经建成的老社区进行测度,就要找到可以从遥感图中可以直接获取或者容易通过简单计算而得的指标。因而,社区土地利用强度可以用居住密度、容积率、平均楼层和住房类型等方面来衡量。

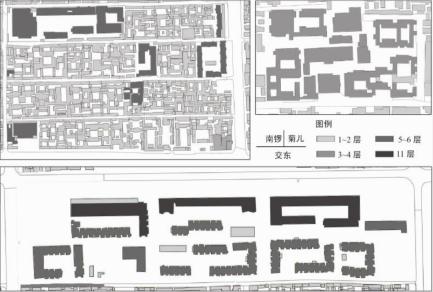

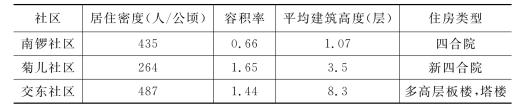

从分别代表三个时期的社区土地利用强度来看(图5-3),保持传统风貌的南锣社区的容积率和平均楼层最低,人口密度较高;更新后大体保持传统风貌的菊儿社区的人口密度最低,容积率升高;而属于现代式多高层住宅社区的交东社区容积率和人口密度都最高。具体来看,在保持传统风貌的南锣社区,人口的居住密度为每公顷435人,包括非正式建设加建房内的容积率为0.66,大部分为四合院平房建筑,只有少量属于单位宿舍的住宅楼。在更新后大体保持传统风貌的菊儿社区,人口的居住密度在三个社区中最低为每公顷264人,然而容积率却最高达到1.65,“类四合院”为三至四层高的住宅楼。在属于现代式多高层住宅社区的交东社区,人口的居住密度达到每公顷487人,容积率为1.44,住宅楼包括6层板楼以及21层塔楼和板楼。

图5-3 交道口街道内三个社区的建筑高度对比

从三个时期社区土地利用强度的调整来看,属于新四合院类型的菊儿社区居住密度最低,而改造前的南锣社区的容积率最低,这反映了两种内城更新模式隐含的住宅安置差异。在菊儿社区的两期改造项目中,回迁率分别只有30.5%和23.5%(Zhang and Fang,2003),而在社区人口减少的同时,并没有大范围吸引新居民进入;而在交东社区的改造中,回迁率大致在1/3左右,然而多高层板楼和塔楼提供的新居住单元吸引了大量外来居民,解决了东城区其他社区改造的居民安置问题,形成了紧凑的居住类型(表5-2)。

表5-2 交道口街道内三个社区的土地利用强度比较

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。