二 收拾旧山河:初步整治

旧日的京城固然有许多绝佳的风景,风流才子妙龄佳人的韵事,但其博大深厚的胸襟褶皱之处,却也有不堪入眼之处:污浊肮脏的环境、衣衫褴褛的贫民乞丐。解放前,因为时局不定、国民党仓皇逃窜,没有人顾及大众民生,于是环境更加恶化,乞丐人数更是倍增。1949年的1月飘扬入城的红旗,代表政权的更迭,更代表共产党新政权必须着手让旧城焕发生机,给城市以新的面貌,给尚有疑虑的市民带来希冀。共产党入城后所做的初步工作——清污、济贫——取得了成功。

关于北京旧城的脏,我们常听说是“道路破旧失修,无风三尺土,有雨一街泥”[19],甚至有人认为北京的有些“肮脏破烂的地方”,“连乡下还不如”。

“我真是一个天大的傻瓜,原先以为北平城只有像王府井、东交民巷那样的街道,很替我们的文明感到荣耀,想到自己能生活在这样清洁高贵的城市里,不禁有些飘飘然了。现在却忽然从半空中跌下来。这样(指先农坛以北)肮脏破烂的地方,连我们乡下还不如了。”[20]

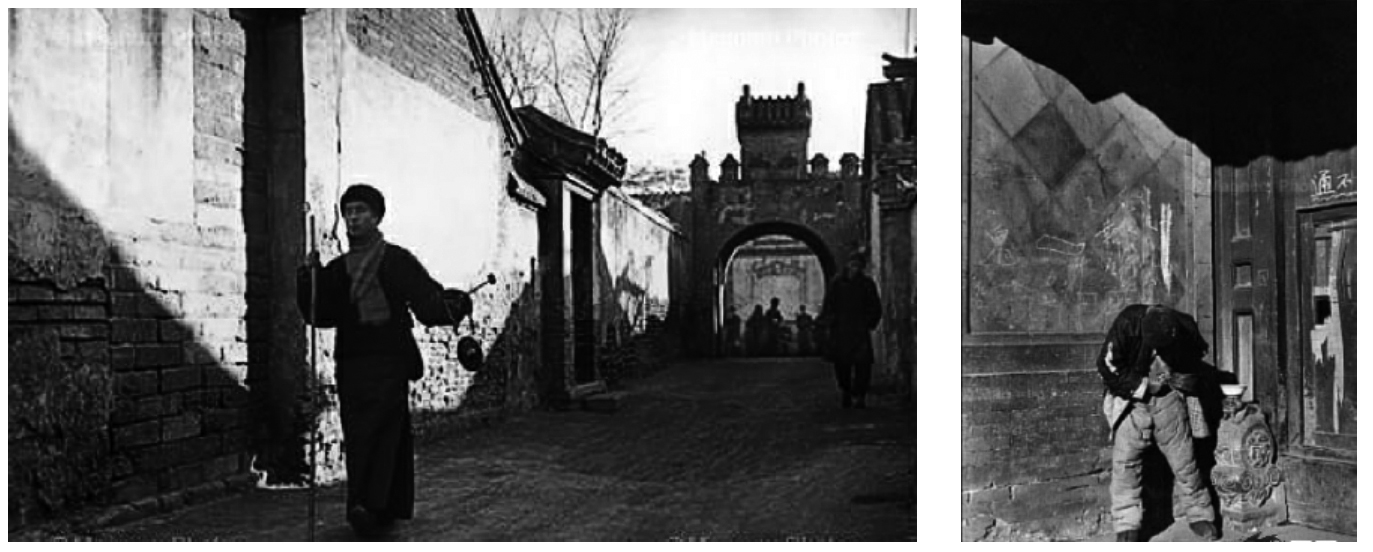

1948年12月,北平和平解放前夕

北京刚解放时,垃圾、粪便触目惊心,大街小巷堆积的垃圾达60多万吨。就是在紫禁城内也是垃圾成山,甚至还有数百年来未予清理的明代垃圾;城根、关厢一代分布有大小粪场1 148处,1949年3月政府发动党、政、军、民各阶层组成清洁运动委员会,大力清除垃圾。经过一年的努力,在1950年就将城区积存的垃圾,全部清除干净。

旧北京的下水道大部分是明、清时代留下的暗沟,由于年久失修,坍塌淤塞严重。为此,先后掏挖整修了南北沟沿、什刹海等几十条旧下水道,并新修了近百公里的新下水道,初步解决了城市排水问题。著名的“龙须沟工程”就是在这个时期修建的。1950年,政府仅用了半年时间对它进行整修并改为暗沟,并在其上修筑马路,通了有轨电车,大大地改善了居住环境。著名作家老舍为此写了话剧《龙须沟》歌颂此事,闻名中外[21]。老舍这样赞颂政府:“我知道,在十几年抗日与解放战争之后,百废待兴的时候,政府的财力是不怎么从容的,可是政府为了人民的福利,并不因经济的困难而延迟这重大的任务。”[22]

与清污同步的是基础设施的建设问题。北京虽然曾是帝王之都,但城市公用设施水平非常差,市政建设只有在1949年解放以后才全面发展。政府接管自来水厂以后,首先修复了日伪时期未能建成的安定门水厂(即水源二厂),增加供水量,扩充干支管线,增设1 000多处公用水站,使城市95%以上的市民不再喝土井水。其他关系民生的方面,政府也不遗余力地做好。所以从解放军进城以来,市民的生活有了很大的改观。

新政权做了大量的恢复工作:宵禁停止了,水电正常供应,西苑机场周围已被打扫干净,电线又重新架起来,周边的马路也已恢复交通。虽然许多公园仍然关闭,但北海已恢复了往日宁静的景象。交通也有很大改善,公交车已重新运营;通往清华的汽车,通往天津、沈阳和其他地方的火车也已恢复[23]。

环境硬件建设虽然艰难,但“济贫”这样的问题更为棘手。解放前的古城北京是一座典型的消费城市。北京城里的大部分人直接地或间接地靠吃皇粮过日子。据宣统二年(1910)民政部调查统计,京城满洲、蒙古、汉军二十四旗118 783户,内务府三旗4 571户,京营10 965户,共134 319户,每户以5口计,共计671 595人,约占全市总人口的40%[24]。历代清朝皇帝不惜耗费巨额的财力、物力,在经济上给予八旗官兵及其家属可靠的保障,按时发放俸禄。支付旗人和官僚的俸禄占了清政府财政支出的一半以上[25]。不仅政府的财政困难是一个重要的问题,而且八旗子弟一代不如一代,生命力和意志力同时衰退,精神彻头彻尾地堕落和萎靡。特别是在清朝的最后几十年,八旗子弟退化到完全靠鸦片、股东、赌博、玩鸟,以及躺茶馆和泡澡堂子之类消磨空虚岁月的地步。这很大地影响了北京的城市精神和城市形象。说起解放前的北京人,人们立刻会想到提笼架鸟,不事生产的八旗子弟。这些形象在老舍的文学作品中有很多体现,下面《正红旗下》中大姐夫的话就是一个很好的明证。

“他来贺喜,主要是为向一切人等汇报游玩的心得,传播知识。他跟我母亲、二姐讲说,她们都搭不上茬儿。所以,他只好过来启发我:小弟弟,快快地长大,我带你玩去!咱们旗人,别的不行,要讲吃喝玩乐,你记住吧,天下第一!”[26]

这“吃喝玩乐,天下第一”的社会风气正是解放前北京的市风,许多八旗遗民就是“不士、不农、不工、不商、不兵、不民”,只知道追求声色之美的纨绔子弟、无赖儿郎。和平解放之后,市委、市政府责成市公安局对全市人口进行了户口查对,得出全市共有2 004 807人的统计数字。令人难以想象的是,在当时的200万人口中,无业人口就有40万~50万,占到1/5以上。而这部分人成分复杂,既有城市贫民、乞丐、小偷、下层妓女,也有逃亡地主、国民党的散兵游勇。单就大量城市贫民来说,情况就不容乐观。贫民中不少人家中没有一人就业,生活状况极为凄惨,有的城市贫民和失业工人甚至居无定所,沦为乞丐,进入收养所。

大量贫民存在及由此带来的社会问题,不仅与党在城市的宣传政策明显相背离,影响到解放初期北京的社会稳定,也使恢复和发展生产存在一定的障碍。加上许多人对执政之初的中国共产党充满着怀疑和期待的复杂心理,如何解决贫民问题和失业问题成为中共北京党组织能否执政好的最大考验。解放军一进城就碰到如何把一个乌七八糟的旧北京改造成一个安定、文明的新北京的问题。

1949年,北京市委、市政府还从维护社会秩序和工作需要出发,对包括城市贫民在内的社会弱势群体实行了必要的社会救助,即在解放和接管期间开展的紧急救济。解放初期,北京市在对贫民的医疗救助方面做了积极的努力,如确立了免费医疗的名额,1949年全年共计免费门诊17万人次,免费住院2 335人。另外,还有难产免费住院293人,免费接生2 271人。经过学习,全市共有335个中西医部门主动为贫苦人民免费门诊和接生,还有的主动设立了免费病床[27]。

解放之初,中国共产党致力于建立新政权,进行社会革新,从改变社会风气、增加社会生产的角度,对城市贫民实行救济;在“变消费者为生产者”的方针下,确定了接管期间以疏散难民和急赈为中心工作。1949年3月,北平市民政局确定了“在接管期间以疏散难民和急赈为中心工作,同时着手有步骤地变消费机关为生产机关的工作”。为此,市委组织了思想启蒙运动,用“劳动创造世界”的观点教育市民,如《北平市第一届人民代表会议宣言》指出:“我们深望全体市民一致努力扫除旧社会遗留下来的不良风气,要以勤劳生产为无上光荣,而以寄生浪费为莫大耻辱。”通过宣传,“不少市民认为我们要力争做一个新民主主义的好公民,就要人人都参加劳动生产,自食其力。”[28]

提到1949年前的老北京,许多的人充满着温情,充满着敬意,像一个艺术家对古董一样凝视、流连、把玩甚至迷恋,但这些红尘旧梦里关于垃圾场、关于乞丐的形象多是被规避的。对新政府而言,这些“不浪漫的事”也是必须面对的。北京旧城换新颜,乞丐贫民重新在社会立足,这是1949年“创世纪”的大事之一。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。