本文沿用罗的研究方法,通过对最近5年美国高校有关中国研究的博士论文的学校分布、学科主题、导师和著者背景的初步定量分析,揭示美国中国研究博士生教育的现状、特点和今后发展的趋势。拟回答的问题如:

美国中国研究最近5年博士论文产生于哪些大学,他们的区域分布如何?

美国中国研究最近5年博士论文分布在哪些学科,主要涵盖哪些主题?

美国中国研究最近5年指导博士论文最多的导师主要来自哪些学科,从事什么方面的研究?

美国中国研究最近5年有中华文化背景的博士导师和学生分布如何,他们是否在中国研究中起着越来越重要的作用?

本文从ProQuest学位论文数据库(ProQuest Dissertations&Theses Database)[33]提取了最近5年(2004年8月到2009年8月)美国有关中国研究之博士论文进行定量分析。笔者利用ProQuest学位论文数据库高级检索界面,限制检索时限为最近5年(即2004年8月至2009年8月收录的论文),文献类型为博士论文,语种为英语,并利用索引代码从学校列表中选出所有美国的大学和研究生院,查询关键词为“中国(的)”、“台湾(的)”、“香港”、“澳门”。笔者发现,ProQuest学位论文数据库共收录最近5年249所美国大学和研究院共2 667篇博士论文。与35年前罗的统计相比,无论是学校还是论文,这5年的总量都超过了1962—1974年总量一倍;每年平均提交论文533篇,超过1962—1974年平均论文量的4倍。其中论文超过75篇以上的有2所大学:哈佛大学(93)和加州大学洛杉矶分校(78);论文在50至74篇的学校共7所:哥伦比亚大学、南加州大学、芝加哥大学、华盛顿大学、加州大学伯克利分校、明尼苏达大学和斯坦福大学;论文数量在25至49篇的学校有22所;论文在20至24篇的学校为15所;31所学校提交了10至19篇论文;46所学校分别有5至9篇论文;其余126所大学分别提交了1至4篇论文,其中有57所学校5年内只有1篇论文与中国研究有关。

如按各论文数量占总数的百分比来划分,则9.1%(244篇)的论文由占总数一半的学校完成(126所,50.6%);20.5%(548篇)的论文由172所(126+46)学校提交;36.9%的论文(985篇)为203所(172+31)学校出版;接近一半的论文(49.9%,1 331篇)来自于218所(203+15)学校;排名在前30位的30所大学共通过博士论文1 336篇,占论文总量的50.1%。

本文将依论文发表数量,对这前30所大学所提交的论文进行更仔细的分析。

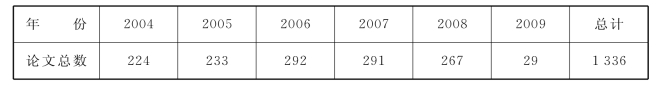

表1将这30所大学的1 336篇博士论文按年代顺序排列,可以看出,从2004年起,论文数量逐年增加,到2006年达到高峰,2007年只相差一篇,2008年略有下降。由于正式呈送论文电子版时间会有滞后,加之笔者数据收集于2009年中(8月),因此,2009年实际论文数量会远超过本文所列的29篇。由于检索中限制到具体日期之前5年,所以本文讨论中不以具体年份区分而一律论之以“最近5年”。

表1:按论文实际完成时间分布

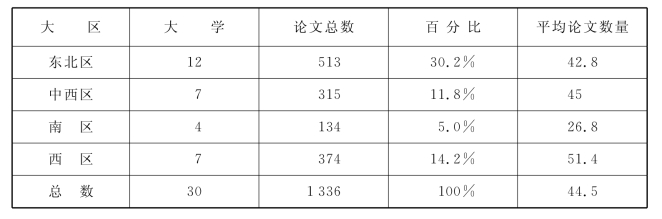

表2显示,这30所学校中,东北地区论文提交的数量最多,其次为西部地区、中西地区,最后是南部地区,然而从每个学校平均发表论文量来看,则西部地区最高,其次为中西地区、东北地区和南部地区。总体来讲,南区所在大学的中国研究领域与其他地区相比力量薄弱。

表2:按论文学校所在地区分布:

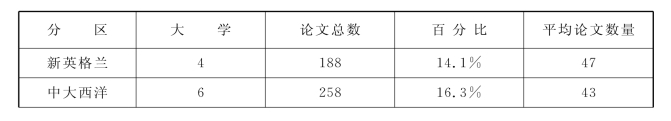

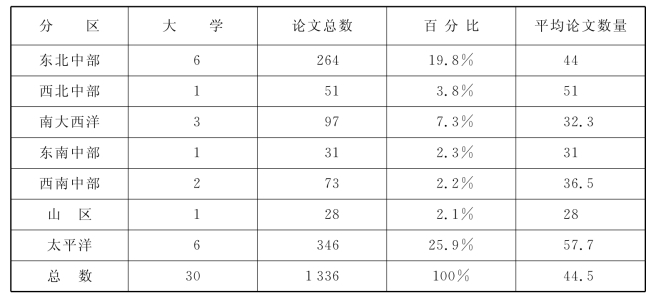

表3显示,太平洋地区6所大学完成博士论文量占论文总量的约26%,其次为东北中部、中大西洋地区和新英格兰地区;其余地区都在8%以下。从论文的平均量来看,仍然是太平洋地区最高,其次为只有一所大学的西北中部(明尼苏达大学)、新英格兰地区、东北中部、中大西洋地区;最后是西南、南大西洋、东南中部和山区。太平洋地区包括四所加州大学以及华盛顿大学和夏威夷大学马诺分校;东北中部也包括6所大学:芝加哥大学、密歇根大学、伊利诺伊大学厄巴拉—香槟分校、印第安纳大学、俄亥俄州立大学和威斯康星大学麦迪逊分校。与35年前罗的研究结果相比,格局基本未变,只是近年来西部太平洋地区的博士论文产量高于中西部地区。

表3:按论文所在九小地区分布

(续表)

那么,美国中国研究最近5年博士论文分布在哪些学科?主要涵盖哪些主题?笔者也就ProQuest学位论文数据库进行了探讨[34]。这30所大学的1 336篇博士论文共有867位指导教师[35],他们跨越111个大小院系,论文分属111个大小学科。尽管人文与社会科学所属学科仍然占大多数,但也不乏护理、公共健康、医学、环境、工程、地质地理等相关学科。考虑到有相当数量的导师在多个人文或社会学科甚至跨文理、社会科学与自然科学或医学任职,更有一定数量的中国研究博士论文从综合学科产生,则可以看出,中国研究博士生教育的跨学科综合研究趋势。例如,有的论文来自“社区与环境社会学系(Department of Community and Environmental Sociology)”。该系(学科)主要探讨从环境退化和全球化到可持续发展性与当地食物系统等范围广泛的问题,教授来自社会学、科学和技术、环境研究领域。“公共健康”下属“社会医学(Sociomedical Sciences)”、“行为健康学(Health and Behavior Sciences)”也是跨学科的系或科。“社会医学”需要将社会与行为科学的理论与方法应用于健康与健康保健中。

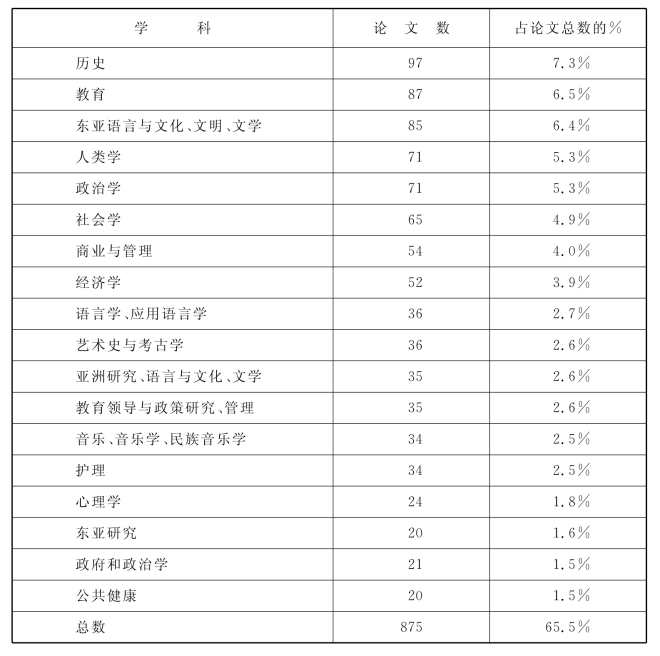

表4列出前附表3中同一学科至少有20篇博士论文的18个学科。这18个学科共有论文867篇,占总数的65.5%(867/1 336)。其中大多数论文属社会科学领域,比如教育、政治学、经济学、商业管理、政府等方面(50.2%);其次为人文科学,如历史、语言与文化、人类学、音乐、艺术与考古等(41%);护理、心理学、公共健康也是重要的研究内容(8.8%)。如果说博士生导师所在的院系反映了中国研究之博士生教育主要的培养领域,博士论文所讨论的主题则可以揭示博士生导师和学生目前的研究兴趣和今后可能的教学和研究趋势。

表4:至少有20篇论文产生的学科分布

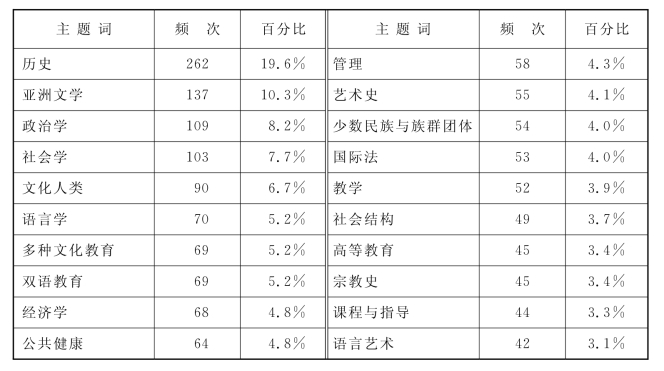

Pro Quest学位论文数据库对主题词的标引数量没有限制,但很少有论文超过5个主题词。所以笔者取其前9个为限(即每篇论文最多9个主题词),对这30所学校的1 336篇论文主题作了分析。分析显示,共有390个不同主题词出现了3 389余次,平均每篇论文只有2.54个主题词(3 389/1 336)。通过检查文摘,发现主题词“研究(Studies)”并没有实际意义,而另一主题词“essays”则与要分析的主题相关。因此笔者将42个“Studies”去除,共有389个主题词被标引3 347次,每篇论文平均有2.50个主题词。

表5列出至少在40篇论文中论及的20个主题及其在1 336篇论文中所占的百分比。这20个主题涉及数十个学科领域包括历史、文学、政治学、社会学、人类学、教育学、语言学、经济学、公共健康、艺术史、法学,其中主题词出现频率最高的是“历史”,有262篇论文论及,占论文总数的19.6%;其次为“亚洲文学”(主要是中国文学)共137篇,占论文总数的10.3%;再次分别为“政治学”、“社会学”、“文化人类学”;有5%的论文探讨“语言学”、“多种文化教育”和“双语教学”;对经济学、公共健康、艺术史、管理、国际法、少数民族和族群团体等九个主题的研究也极其关注。

表5:至少40篇论文中论及的主题词分布

本文将这30所学校发表的博士论文中涉及主题最多的前2—5个主题列于附表4。可以看出,较早在中国研究方面进行研究生教育以及中国研究实力雄厚的哈佛大学、普林斯顿大学、哥伦比亚大学、斯坦福大学、康奈尔大学、耶鲁大学、密歇根大学、芝加哥大学、加州大学伯克利分校、洛杉矶分校、华盛顿大学等在历史、亚洲文学上独占鳌头;他们也基本上是文化人类学、社会学、宗教史、政治学或经济学等方面的研究重镇。

如果再将论文主题标引在70个以上的大学作进一步分析,论及主题最多的为南加州大学,在92个主题中,除了社会学、历史、大众传媒、少数族裔、妇女研究略多外,其他主题分布均衡,有一半以上的主题只在一篇论文中出现,包括的学科除覆盖人文和社会科学各个方面以外,还涉及康复、生物统计学、地球物理、行为科学、信息系统等;加州大学洛杉矶分校之博士论文所讨论的83个主题中,经济学、经济史、经济理论、公共健康、流行病学、疾病防治、发展心理学、地球化学等也多有讨论。排名第三的哥伦比亚大学论及80个主题,对(国际)法律、国际关系、地区和城市规划发展、学科指导咨询,临床心理学等多有探讨;并列第三的明尼苏达大学所讨论的80个专题中,与各类教育、教学有关的问题占78.8%(63);哈佛大学涵盖的74个主题几乎全部在社会科学和人文科学以内;伊利诺伊大学厄巴拉—香槟校区论文述及70个主题,除许多与社会学、各类教育、各类心理学、管理有关外,环境工程、生态保护与环境科学的论文出现较多。

值得注意的是,一批较晚踏入中国研究领域的大学或者说至今很少引起研究者注意的大学的博士论文主要集中在几个非传统的中国研究领域。比如犹他大学,在护理方面占16篇;其余多个主题包括广告、共产主义、消费主义、大众传媒、社会结构、变革、营销的讨论;再其次集中在肿瘤学、地球化学、古生物学;美国体育学院集中在娱乐活动、体育教育、行为心理学、运动管理诸领域;林恩大学注重经济、金融、管理;而得克萨斯A&M金斯维尔分校则几乎全部与教育尤其是多种文化教育和双语教育相关。

就学科与主题词的分布而言,最近5年与中国有关的博士论文仍然是以社会科学各领域为主,并坚守人文科学的阵地。另一方面,向医学与健康、自然科学、应用科学与技术等领域不断拓展,跨各个领域的综合研究趋势更加明显。这与1962年至1974年的论文学科主题相比,内容已有明显不同。

美国中国研究最近5年指导博士论文最多的导师来自哪些学科研究机构,也可以从表5看出。表5所列5年之内至少指导了5名研究生通过博士论文答辩并呈交论文的导师及他们的所属学科和研究兴趣。共有30名导师,来自18所大学,指导论文的篇数占总数的15.2%(203/1 336),为最近5年相关论文总数的7.6% (203/2 667)。他们中间绝大部分为教授以及目前已经退休的荣誉教授,只有两位副教授[36]。其中前三位最多产的导师为研究运动医学的埃斯波西托(Esposito)教授(美国体育学院,13篇)、以唐宋思想史著称的包弼德(Peter K.Bol)教授(哈佛大学,9篇)和从事护理教学与研究的卡萝尔·加瑟特(Carole A.Gassert)副教授(犹他大学,9篇)。

表5还反映出高产导师集中在中国历史,主要是唐、宋、元、明、清和现当代中国史的研究上(共54篇论文,占203篇中的26.6%)。值得注意的是,也有相当数量的导师的研究领域为医学和自然科学,比如运动医学、运动技能学、护理、地球、大气和行星科学,他们基本上只是本学科的学者而不是中国研究专家。以三位美国体育学院教授为例,他们都没有中国研究背景,但是所指导的24篇相关论文全部由台湾地区留美博士生完成[37]。讨论的内容包括台湾地区运动管理、休闲娱乐服务质量、教练的指导风格与运动员的情形状态等。这说明这些导师所指导的学生对与台湾研究相关的本学科课题感兴趣,是否这些导师也因此而将中国问题纳入本学科的研究领域还有待进一步观察,但可以肯定的是,他们今后有可能与博士论文著者长期合作,对相关课题做深入研究;或继续指导对中国问题感兴趣的博士学生,从而增加了中国研究的新领域,开辟了中国研究的另一块天地。

美国中国研究最近5年有中华文化背景的博士导师和博士研究生分布如何,他们是否在中国研究中起越来越重要的作用?20世纪80年代以来,—大批中国大陆留学生前来美国学习,他们中到美国高校攻读中国研究博士学位的学生不乏其人,许多人毕业后成为北美各大学中国研究的重要师资力量。那么最近5年有中华文化背景的博士导师和博士研究生到底分布如何,他们是否在美国中国研究中扮演越来越重要的角色,也是本调查的另一个主要内容。

笔者通过著者、导师两栏,依照中国大陆和台湾汉语拼音以及港、澳和其他华人地区(比如新加坡)姓名拼音的不同规则,对30所学校中来自大陆(一般为80年代以后)、台湾(包括早期从大陆去台再来美或者1949年以前由大陆来美的教授)、港澳和其他地区的华裔导师和学生的姓名逐一检查,作了统计。

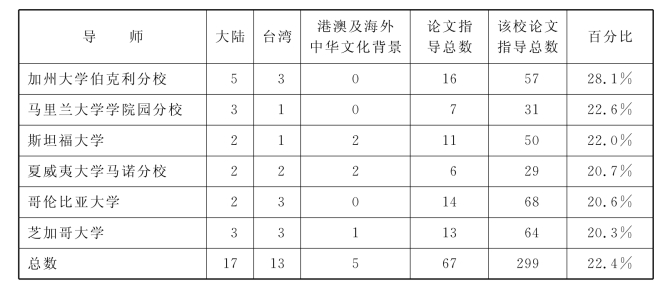

表6显示,大陆、台湾、港澳和海外具有中华文化背景的博士生导师共有84名,占导师总数的9.7%(84/867),他们指导了140篇论文,为总数的10.5% (140/1 336)。其中大陆地区34名,占总数的3.9%。这说明目前美国大学指导中国研究的博士生导师仍然以非华裔为主,但是由于这些非华裔导师中包括一定数量的非中国问题专家,因此有中华背景的中国问题专家的比例应该会更高。

表6列出华裔博士生导师所指导的论文占所在学校博士论文总数20%以上的6所学校。它显示这些学校的华裔博士生导师从5至8名不等,主要来自大陆、台湾地区;加州大学伯克利分校和马里兰大学学院园分校80年代以后来自大陆的学者比来自其他地区的学者更多,夏威夷大学分布平均;芝加哥大学大陆与台湾地区学者数量相当。斯坦福大学只有一名来自台湾地区的导师,而哥伦比亚大学来自台湾地区的导师比来自大陆的略多。

表6:具有中华文化背景博士生导师在前6所大学中的分布

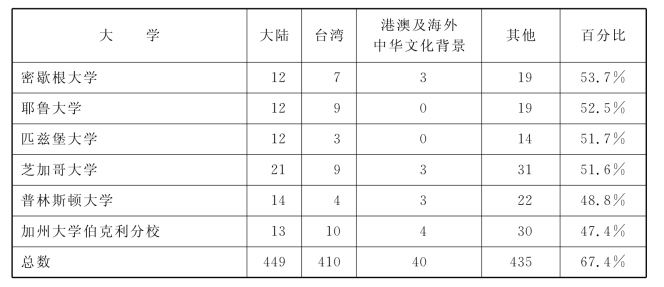

表7将30所大学的博士论文著者按是否具有中华文化背景分别列出,并与其他学生比较。可以看出,前两所大学与中国相关的博士论文著者完全来自大陆和台湾地区;第3所大学的论文著者则100%来自台湾地区;第4至11位大学有83.3%—86.5%的论文主要由大陆和台湾地区的学生完成;第12至18位大学所占比例为62%—78.6%;在50%以内的大学有10所;只有普林斯顿大学和哈佛大学的华裔博士毕业生少于总量的50%,但也在47%以上;其他435个非中华背景的著者中,还有相当数量来自韩国和日本,这显示出远东邻国学生对中国研究的兴趣。这30所大学中,大陆留美学生占博士毕业生的33.6%,台湾留美学生为30.7%;港、澳和其他华人为3.1%;平均每所学校华裔博士论文占67.4%。最近5年由于新加坡等地的华人学生只有不到10名,因此至少有65%以上的著者来自中国大陆、台湾、香港和澳门地区。这与35年前罗的调查相比,翻了将近一番。

表7:前30所大学具有中华文化背景博士论文著者调查

(续表)

本文从几个方面对Pro Quest学位论文数据库2004年8月到2009年8月收录的美国大学对中国研究的博士论文进行了初步的定量分析,并试图由此揭示美国近年来中国研究博士生教育的现状、特点和可能的发展趋势。结果表明,这一时期有近250所美国大学或研究生院提交与中国研究相关的博士论文。年平均量约为533篇;排名前30位的大学在5年期间至少发表了27篇论文;除了中国研究实力雄厚的大学外,其他一些大学也崭露头角;东北部、西部(尤其是太平洋地区)、中西部仍然是培养中国研究博士研究生的重要地区;尽管这些论文仍然集中在人文与社会科学所属学科,但是探讨与当代社会密切相关的护理、健康、医学、环境、工程、地质地理等方面的论文也增长显著;论文所涉及的主题更是覆盖范围广泛,呈现出跨学科、综合研究的特点;有相当数量的与中国研究相关的新领域并非由中国研究专家指导,而是由专门学科的导师指导完成,这说明对中国问题的研究越来越引起非中国研究学者的关注;尽管在博士生导师中仍然只有不到10%的学者有中华文化背景,但华裔学者在从事中国研究的教授中的比例呈上升趋势,他们将成为美国目前和今后中国问题研究以及大学教育的重要生力军,对中国研究在美国的发展必将产生不可估量的影响。关于这一点,超过65%的博士论文由中国大陆、台湾、香港和澳门地区的博士毕业生完成可以进一步证明。

(本文为在“北美中国学的历史与现状”国际学术会议上的发言。原文刊登在《北美中国学——研究概述与文献资源》(中华书局2010年出版),经中华书局授权许可使用。)

【注释】

[1]徐鸿,武汉大学图书馆学硕士,美国伊利诺伊大学(University of Illinois at Urbana-Champaign)教育心理学硕士、图书馆信息学博士。曾任教于美国纽约州立大学奥斯威戈校区和匹兹堡大学。现任匹兹堡大学东亚图书馆馆长。研究领域包括图书馆信息学研究方法、用户研究、专业人才教育、图书馆管理等。她担任两种国际图书馆信息学专业杂志编辑部或编辑顾问委员会成员:The Electronic Libraries(《电子图书馆》,Emerald Group Publishing Limited)和Journal of Educational Media and Library Sciences(《教育资讯与图书馆学》,淡江大学出版中心),在专业杂志与书籍上发表了数十篇相关学术论文,并经常受邀到中国学术图书馆和信息学院访问和讲学。(作者在会上作的发言,内容载《北美中国学:研究概述与文献资源》(张海惠主编,中华书局,2010),收入本论文集,有增改。——编者)

[2]本文在数据处理方面承蒙匹兹堡大学邹秀英女士和邹继东先生的大力支持;在数据收集方面得到中国科学院国家科学图书馆武汉分馆王峰先生的帮助,著者在此表示诚挚的谢意。

[3]1877年,耶鲁大学建立了美国第一个汉语教研室并开设汉语教学课程,随后有加利福尼亚大学(1877)和哈佛大学(1879)等相继开始汉语和中国文化相关课程。(见何寅、许光华,《国外汉学史》,上海外语教育出版社,2000:158。)

[4]何培忠,《当代国外中国学研究》,商务印书馆,2006:47。

[5]Thomas Bender,“International Studies in the United States:the Twentieth Century”,International Rectors Conference.New York University,February 22,1997.

[6]孙越生、陈书梅,《美国中国学手册(增订本)》,北京:中国社会科学出版社,1993:2。

[7]David Nelson Rowe,“Trends in Graduate Level Education on China in the United States,1962- 1974”,Paul K.T.Sih,Ed.An Evaluation of Chinese Studies in American Universities and Colleges,1958- 1973,New York,St.John’s University:31.

[8]Ramon H.Myers and Thomas A.Metzer,“Sinological Shadows:The State of Modern China Studies in the United States”,The Washington Quarterly,3(2),1980:87- 114.

[9]胡国强,《美国对中国的研究和美国东亚图书的中国藏书》,中国社会科学院情报研究所,《外国研究中国》第2辑,北京:中国社会科学出版社,1989:141—144。

[10]同上书:106。

[11]David Nelsan Rowe:19—55.

[12]孙越生、陈书梅,《美国中国学手册(增订版)》,北京,中国社会科学出版杜,1993:2。

[13]http://www.aasianst.org/programs/main.htm.Accessed on May 9,2009.

[14]参见孙越生、陈书梅,《美国中国学手册(增订版)》;王荣华、黄仁伟,《中国学研究现状、趋势与意义》,上海:学林出版社,2007;朱政惠,《中国学者论美国中国学》(海外中国学史研究丛书),上海:上海辞书出版社,2008;何培忠,《当代国外中国学研究》,以及周晓红主编的相关专著。

[15]John Lindbeck,Understanding China;An Accessment of American Scholarly Resources,New York,Praeger,1971;David Shambaugh(Ed),American Studies of Contemporary China.New York,M.E.Sharp,lnc.,1993;Paul K.T.Sih,Ed.An Evaluation of Chinese Studies American University and Colleges,1958- 1973.New York,St.John’s University,1975.

[16]John Lindbeck:113- 122.

[17]Paul K.T.Sih,An Evaluation of Chinese Studies in American Universities and Colleges,1958- 1973.New York,St.John’s University:xi.

[18]Ibid:xii- xx.

[19]David Nelson Rowe,“Trends in Graduate Level Education on China in the United States,1962- 1974”.Sih:19- 20.

[20]Sih:29- 30.

[21]关于这一点,C.Martin Walbur有不同看法。他认为这正是对战前美国中国研究偏重汉学(Sinology),忽视社会科学的一种反动,另外,许多基金会比如福特基金会的中国研究教育与科研的资助重点也在现当代。20世纪60年代以前论文发表少也与麦卡锡主义者的迫害和中美政治有关。Sih:58- 50.

[22]Sih:33- 39.

[23]Sih:39- 44.

[24]Sih:44- 47.

[25]Sih:53- 54.

[26]Sih:56.

[27]何培忠,《当代国外中国学研究》,第二章:美国的中国学研究。

[28]郝平,“美国当代中国研究四十年概述”,《北京大学学报》,1997年第6期。

[29]仇华飞,“当代美国的中国学研究”,《贵州师范大学学报》(社会科学版),2006年第1期:40—46。

[30]何培忠书:59—91。

[31]傅高义(Ezra F.Vogel),“当代中国研究在北美:超级强权下的边缘人语”,周晓虹书:122—132。

[32]Andrew G.Walder,The Transformation of Contemporary China Studies,1977-2002,GAIA Books.Global,Area,and International Archive,UC Berkeley,09- 27- 2002.http://escholarship.org/uc/item/3497v7hd.Accessed on October 18,2009.

[33]ProQuest前身为University Microfilms(即UMI,1999—2001年改名为Bell&Howell Information and Learning,2001年起为ProQuest),其学位论文数据库是目前世界上收录硕、博士论文最全面的数据库。从1998年起被美国国会图书馆认定为官方电子版硕博士论文存储机构。ProQuest学位论文数据库现有2 400多万条学位论文的引文记录。它收录来自北美和世界其他国家超过1 000所研究生院和大学的学位论文,包括自1637年以来的第一篇博士论文的书目数据;从1980年起350字的博士论文提要和150字以内的硕士论文提要;以及1997年以后的大部分博士论文全文,并且对此前的学位论文进行全文回溯收录。每年以6 000多篇论文的数量递增。到目前为止,该数据库收有190多万篇印刷、缩微胶片或电子版论文。

[34]ProQuest学位论文数据库没有对所有论文进行学科分类,笔者只有以论文指导老师(或论文指导委员会主席)的姓名为线索,利用学校所在网址,查找到导师所在系,将各篇论文所属学科直接用系名来代表(如果没有系级信息,则以学院、学校名称来认定);如果指导老师在同一所大学不只是一个系或研究机构任职,只取其主要的或在著录中首先出现的院或系为该篇论文所在学科。例如任教于康奈尔大学的珀·P-安德烈森(Per Pinstrup-Andersen)既为营养学系教授,又是应用经济学和管理系教授,还是H.E.巴布科克(H.E Babcock)食品、营养和公共政策讲座教授,但本文只将该教授所指导论文列入营养学。哈佛大学孔飞力(Philip A.Kuhn)为历史系和东亚语言与文明系教授,他指导的论文录入历史学。ProQuest学位论文数据库在博士导师栏,有时录有博士论文指导委员会其他成员,但通常将委员会主席或博士导师放在首位,本文只取该栏首位导师姓名;另外,一所学校的某些学科的上一级学院或学校与另一些学校的系级名称相同,如果前者有至少5篇论文,将其单独列出。比如“教育领导与政策研究(或教育领导与管理系)”与“教育系”分列,但“行为健康学”、“家庭科学”并入“公共健康”;而有些院系看似隶属另一些院系,或者与另一些院系有交叉,比如“东亚语言与文学(或文明或文化)”似乎属于“东亚研究”或者”亚洲研究”,但进一步检查发现,有的学校这两个系并存,他们的语言、文化等课程设置不同,因此将他们单独列出。

[35]对于这期间从一所大学换到另一所大学任教的导师,只记一次。

[36]2009年10月通过各校网站获取信息,不排除在最近5年间晋升教授的情况。

[37]不排除非中国研究专家对其他专题论文的指导,但不在本文的收集范围。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。