(一)利益分化:一个概念的解读

利益是国家与社会互动关系的逻辑起点。自古以来,许多学者都曾经对利益问题进行过深入的思考,对利益的认识也见仁见智,没有一个一致的、准确的定义。后来的研究者根据马克思恩格斯对于利益问题的相关论述,曾经给出一系列利益的概念和定义,以界定利益的本质内涵。其中,奥塔·锡克给利益下的定义最具有代表性,他认为:“利益是人们满足一定的客观产生的需要的集中的持续较长的目的;或者这种满足是不充分的,以致对其满足的要求不断使人谋虑;或者这种满足引起人的特别注意和不断重复的、有时是更加增强的要求。”[56]国内的学者有代表性的比如王伟光认为:“所谓利益,就是一定的客观需要对象在满足主体需要时,在需要主体之间进行分配时所形成的一定性质的社会关系的形式。”[57]苏宏章认为:“所谓利益,就是指在一定的社会形式中由人的活动实现的满足主体需要的一定数量的客体对象。”[58]前者强调的是作为利益本质的社会关系,后者强调的是作为利益载体的客体对象。

利益分化是社会分化的重要表现之一。利益分化也就是伴随着社会的结构性变革,各自具有相对独立利益的利益主体之间不断分化、组合,并且由于不同利益主体获取利益的渠道和获取利益程度的不同而引起利益差别的过程。利益关系在很大程度上反映了社会的经济关系,利益分化也意味着在一定社会的经济结构中,既定的利益格局被打破,新的利益关系和格局形成,利益差别迅速扩大。[59]利益分化是一把双刃剑。一方面,利益的持续分化是生产力持续发展的客观结果,利益分化推动了人们之间利益差异的形成,正常的适度的利益分化有助于发挥社会激励的作用,为经济和社会的发展提供动力。但是,利益分化若是超过一定限度,则会产生负面效应。在利益分化的过程中,由于利益格局调整所涉及主体的广泛性,必然会产生得利主体和失利主体,必然会产生多方面的利益差别和利益矛盾,引发部分社会群体的不满情绪,产生利益冲突,阻碍我国现代化的进程,危害社会的稳定。作为经济社会发展的副产品,利益分化已经成为社会发展活力的重要表征和社会发展动力的基础环节。只有理性认知社会发展过程中的利益分化,才能对多元利益主体间的利益矛盾、摩擦和对抗形成正确的态度,才能对已经产生和尚未产生的利益矛盾的复杂性和必然性有清楚的认识,妥善慎重地进行思考,力求寻找出恰当的解决办法。

(二)利益分化:国家与社会互动的内在逻辑

改革开放前,我国的社会利益结构是建立在单一所有制的经济基础之上的。以公有制为主体的所有制结构和计划经济体制决定了以国家利益为重心的利益结构。在这种利益结构中,国家控制绝大部分社会资源,国家利益是各种活动的出发点和归宿,群体利益和个人利益被淹没于国家利益之中。作为利益主体的群体和个人失去了自我发展的向度,利益结构所固有的多元化、流动性特点也被人为地压制下来。整个社会的发展缺乏动力,停滞不前。[60]国家与社会的关系形态是:“全能”国家与社会融为一体,国家的触角延伸到社会生活的各个领域,经济、政治、文化的权力中心高度重合,国家全面占有和垄断社会资源,体现为国家对社会的高度整合和社会对国家的高度依赖。与之相适应,国家在城市中建立了以“单位制”为主、“街居制”为辅的社会管理体制,把社会成员牢牢控制于其中。这种国家力量无处不在的状况导致了“政企不分”、“政社不分”和“政事不分”的局面。主要体现为企业由于社会负担过重,在市场竞争中处于不利地位,更不用说确立现代企业制度和现代产权制度;政府对社会事务干预过多,管理中尚存在“错位”和“越位”问题;行政、事业高度一体化导致双重“失灵”——行政责任旁落、事业秩序混乱,影响社会公共服务的提供。

改革开放以来,针对计划经济体制的种种弊端,我国进行了经济体制改革和政治体制改革,提倡政企分开、政社分开、政事分开。企业、事业单位开始改变“职能不分”、“职能合一”状况,开始剥离原来承担的大量的社会服务、社会保障与社会管理的职能,还这些职能于社会、社区。各种社会职能的剥离,一方面促进了市场经济的发展,另一方面促进了社会与社区的发育和发展。同时,通过市场化等手段赋予了社会较大的自由空间和自主权力,各个市场主体得到了不同程度的发育,市场经济获得迅速发展。这些直接导致了传统的高度同质性和整体性的社会结构被解构,取而代之的是市场主体多元化、经济利益分化和生活方式多样化的社会结构。市场经济还强调个人利益的重要性,这就大大刺激了社会个体追求个人利益的积极性,原本以国家利益为绝对重心的局面被打破。

恩格斯认为:“每一既定社会的经济关系首先表现为利益。”[61]市场化改革带来了利益格局的极大调整,涉及到方方面面的利益,包括政府、居委会、街道等,实际上是一个利益格局重新调整和整合的过程。通过改革,改变原来国家与社会之间不均衡的单向运作局面,重视社会的成长和利益诉求,建立良好的沟通、协调渠道,构建国家与社会之间新型的互动、和谐、均衡格局。改革之所以具有跨时代的意义在于它瓦解了原有的社会发展模式的社会根基,新的发展模式创设出相对于国家之外的独立社会空间与多元利益格局,这是市场经济发展的条件与结果。[62]这是国家与社会关系深刻变革的一个过程。经过经济的市场化改革和政治的民主化改革,建国后形成的高度重合的国家社会关系开始出现一定程度的松动,由高度一体化向良性分化转变。这一方面体现为,国家权力结构进行了调整,对各类社会资源的控制幅度明显收缩,地方、部门、企业乃至个人对社会资源占有与处置的自主权不断扩大;另一方面,国家一改以往单纯依靠计划指令和行政命令的社会控制手段,经济、法律等其他社会控制方式所发挥的作用日益明显。同时,基层民主和社会自治获得了实质性发展,公民政治参与的程度日益提高,法制建设步伐加快。[63]

市场经济的发展,培育和催生了各类社会要素与非政府的社会组织,推动了政府力量从社会—经济领域的部分退出,国家、社会的分化开始进行。国家力量的退出是一个放权让利的过程,虽然目前社会管理和社会建设的各个领域还需要政府力量的参与和推动,但总的来说政府与社会的分离已是大势所趋。三十多年来,市场规则在经济领域中的作用日益增强,自由流动的社会资源增多,社会自主机制和相对独立的“社会”正在形成,市民社会也在不断发育生长。经济领域的分化不可避免会带来国家与社会之间的利益分化,这也是社会成长的必要条件。利益关系的妥善协调需要建立在国家与社会之间平等协商的基础上,只有处理好各种利益关系,国家与社会之间才能够形成和谐共生、相互促进的良性互动格局。在社会转型过程中,社会利益结构发生了重大调整,新的利益群体和利益阶层形成。利益诉求的自我性使得任何一个利益主体都趋向于追逐自身利益的最大实现,因此,不断进行制度安排的调适和创新,构建一种良好的利益沟通与协调格局以保证社会的公平公正,就显得极为重要。而构建良好的利益协调格局的关键在于构建一个制度化的利益表达机制,在这种表达机制下,各个社会利益群体都能够平等有效地进行利益诉求的表达。在基层,这个表达不同群体利益诉求的载体就是居民委员会,由它倾听居民的声音并扮演上传下达的角色,将群众的呼声传递给上级行政部门,从而有利于各种便民惠民的社会政策的制定。

(三)利益分化与社会整合:改革开放时代的新课题

1.改革后的社会利益分化格局[64]

改革的实质是社会利益关系调整和重组的过程。三十多年来的市场化改革的持续推进,使我国的社会利益结构和利益关系格局发生了深刻变化,原有的社会利益格局被打破,新的利益群体和利益阶层逐步形成。市场经济条件下利益主体的多元多样化取代了改革开放前较为单一的利益关系格局,收入分配格局也随之发生变化,社会分化加剧,贫富差距日益拉大,不同利益主体之间收入分配差距不断扩大。利益的地区性分化、行业性分化、集团性分化、阶层性分化与权力寻租、市场垄断等原因造成的不合法、不合理利益分化的相互交织,使得社会利益冲突加剧,并不断显性化。[65]利益冲突的加剧严重威胁着社会秩序的稳定。

当前我国利益分化的状况令人堪忧。就收入分配差距来说,不论是城乡之间还是城乡内部,不论是地区之间还是地区内部,不论是行业之间还是行业内部,都呈现出不同程度扩大的趋势。收入分配结构也不合理,存在着工资收入结构不合理、按多种要素分配的收入比重不大等各种问题。收入分配行为还存在很多不规范的地方,如工资支付、工资提取和分配行为都不规范等等。[66]

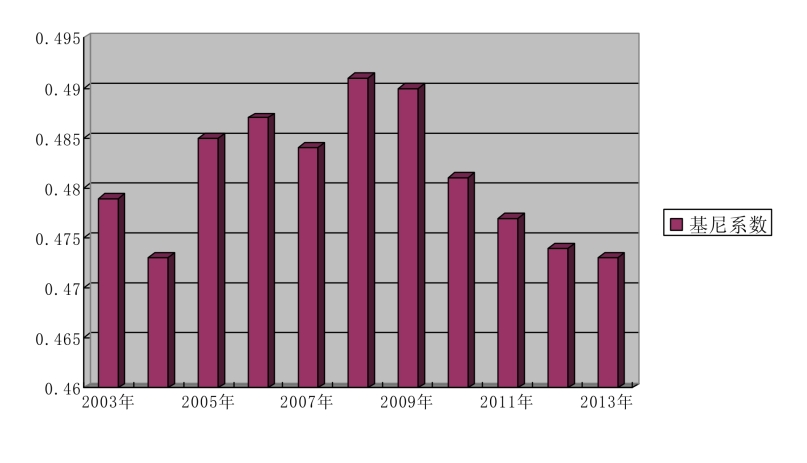

《中国统计年鉴》数据显示,我国的基尼系数呈现攀升趋势:1980年的基尼系数是0.23,到1985年上升到0.341,1990年则是0.348,1995年是0.389,2000年是0.417,2005年是0.47。[67]另有数据显示,我国早在1994年就已经达到了0.434,突破了国际公认的0.4的临界点,到2000年我国基尼系数已经攀升到了0.458[68],2003年中国人民大学与香港科技大学合作调查大陆的基尼系数是0.53或0.54左右。[69]国家统计局局长马建堂在2013年1月18日上午举行的2012年国民经济运行情况新闻发布会上,公布了从2003年到2012年十年间的基尼系数。这组数据显示,我国这十年的基尼系数均高于0.4,在2008年达到最高值0.4910,之后开始逐步回落。具体数据如下:2003年0.479,2004年0.473,2005年0.485,2006年0.487,2007年0.484,2008年0.491,2009年0.490,2010年0.481,2011年0.477,2012年0.474。[70]一年之后,在2014年1月20日举行的2013年国民经济运行情况新闻发布会上,国家统计局局长马建堂公布了2013年的基尼系数数据:0.473,比2012年下跌了0.001。[71]这些年基尼系数的发展趋势如下图所示:

图3-1 2003-2013我国基尼系数发展趋势图

经济的快速增长和经济体制的转轨使得收入分配差距在一定时期内有扩大的态势。1955年经济学家西蒙•库兹涅茨对美、英、德等发达国家的收入分配状况进行了研究,提出了“倒U字形曲线”。他认为,社会收入分配不平等程度将会在经济未充分发展的阶段首先上升,随着经济的充分发展,收入分配再逐渐趋于平等。但是世界银行近年来的若干研究报告表明,经济增长虽然在减少贫困方面发挥着决定性的作用,其在减少收入差距方面的作用却并不明显,反之,收入差距过大还会引发不同阶层间的矛盾和频繁的社会冲突。因此,要消除贫困和调节过大的收入差距,经济增长是必要的,但仅有经济增长是不够的。[72]就中国而言,90年代中期以来中国城镇和农村内部居民收入差距和城乡收入差距都有继续扩大的明显趋势,“所谓库兹涅茨曲线在中国是一个未能证明的假设”[73],如果收入差距持续扩大,利益冲突的强度持续增加,给中国带来的只能是一场灾难。

贫富分化和收入差距扩大问题给社会带来了严峻挑战,当前我国社会的城乡矛盾、地区矛盾和行业矛盾加剧,社会分化趋势明显,各种利益纠纷与利益矛盾日益积累,一触即发。就目前我国的实际情况来看,社会的利益整合与利益协调滞后于社会利益分化,由于市场化改革推动的利益主体多元化基础上的利益分化非常迅速,原来的行政性利益整合机制和利益协调机制逐渐失去其功能和效果,而与市场经济相适应的新的利益整合与协调机制的构建刚刚起步,还处于探索阶段,无法充分发挥其利益整合与协调的功能,这表现为,第一,作为社会主义市场经济“减震器”和“安全网”的社会保障制度尚未建立起来;第二,促进劳动力合理流动、就业机会均等的缩小收入差距的政策尚未建立起来;第三,对过高收入的税收调节政策尚未到位;第四,对贫困人口的人力资本投资力度不够,对处于贫困线以下人口的扶贫政策及对落后地区扶贫开发的财政转移支付政策的力度不够,这些往往会造成贫困的跨代积累。因此,如何通过改革社会管理体制,探索一条有效的社会整合路径,以实现利益整合和社会稳定,就成为当前社会建设的实践指向。[74]

2.社会整合:一个时代课题

社会整合(social integration)是与社会解体相对应的概念,是指社会各种要素结合为一个统一整体的过程及结果。迪尔凯姆认为,社会整合功能“是建立在包含着某种共同意识同时又受到这种共同意识规定的社会生活的基础之上的”[75]。他致力于探讨社会团结类型转变——从机械团结(共同意识)向有机团结(社会分工)对社会整合的影响,论述了个人对社会的依赖关系和社会对个人的整合方式的变化。美国社会学家帕森斯认为,社会整合(social integration)一方面指社会体系整体处于均衡状态,内部各系统保持一种和谐关系,避免解体。另一方面也意味着体系内原有成份继续维持,以对抗外来压力。[76]在罗兹曼看来,社会整合则是指“一个社会内部各单位的相互依存”。[77]通常社会整合被理解为一个过程,是社会各部分、各要素之间通过相互适应和调节,对社会利益进行协调,控制并消解社会矛盾与冲突的发生,实现社会各部分之间的相互依存和统一,成为人类社会生活共同体的过程与状态。[78]缓解和消除社会变迁引起的种种不利影响、促进社会成员重新组合的主要途径有两种:一是强制性整合,二是非强制性整合。前者是指通过建立和健全各种法律法规并强制社会成员去服从和执行,依靠理性的或非人情化的契约和制度去规范人们的行为以期实现社会的整合;后者是指通过小规模首属集团或道德规范去约束人们的行为,使社会成员在利益认同和道德认同的基础上达到整合的目标。[79]有学者把社会整合的机制分为三类:制度性整合、功能性整合和认同性整合。其中制度性整合是运用各种国家政策、法律和法规对各种社会关系进行统一管理和控制,功能性整合是对社会分工所带来的职业异质性加以整合,认同性整合是一种更高层面的意义性认同——在意识形态领域里进行思想性整合。[80]还有学者对当前我国社会整合方式面临的挑战进行了分析,他认为,社会分化及经济利益的多元化、社会组织的分化和社会化、非社会主义文化的冲击这三者分别对原有社会整合模式存在的经济条件、政治权威、文化价值造成了冲击。要建立多元契约性现代社会整合模式,就要加强市场机制整合、中间组织整合、法律制度整合、文化价值整合。[81]

新中国成立至改革开放前后相当长的一段时间,我国城市社会主要通过单位体制来实现资源配置、社会动员、满足社会成员需求等社会整合功能。那时,社区虽然存在,但其功能基本得不到发挥,城市社区内的不同单位虽然属于统一地域范围内,但由于隶属于不同行业或系统,单位之间的联系也非常有限。改革开放后,单位体制赖以存在的政治经济条件发生了变化,市场化改革更是加速推进了单位体制的解体。国家对资源的控制和分配状况发生了改变,单位组织对国家、单位成员对单位组织的依附性大大减弱,以往国家—单位—个人的社会管理和控制格局被打破。单位体制的消解促进了社会组织功能的分化,导致社会事务大量涌现、重新分解并逐渐回归社会,越来越多的单位将其承担的社会职能分化出来,社区成为承接社会职能的重要载体和新型公共空间。随着社会实体与国家之间行政依附关系以及社会成员与单位间的人身依附关系的逐渐松弛,越来越多的“单位人”向“社会人”转变,社区成为“后单位制”时期市民生活的重要归宿。[82]于是,社会管理重心相应地从“单位”(“工作场所”)转移到“社区”(“居住场所”)。这既是社会管理体制适应社会结构转型和经济体制转轨的双重需要,也是应对“二者犬牙交叉、既相互推进又彼此摩擦所引发的种种社会问题的需要”。[83]同时,这还是“中国社会极其深刻的变化之一”——意味着社会管理基础单元的转换、社会日常生活支持网络的转换以及社会资源和社会机会配置机制的转换。[84]

(四)社区组织管理创新:利益分化中的社会整合[85]

中国目前正处于社会转型加速期,也是各种社会矛盾与社会问题的高发期。在此过程中,城市社区作为社会变革的主要舞台,成为社会问题与社会矛盾的集中地,其在获取和享受改革利益的同时,还必须承受并化解改革过程中出现的各种社会压力和社会矛盾[86]。

我国的城市社区建设是在“全能”政府失效和“万能”市场失灵的背景下发生的,是在国家与社会分离、作为国家与社会联结点的‘单位制’解体的基础上出现的,其重要目标之一就是重新进行社会整合和社会再造。[87]社区整合是一种不完全等同于行政整合的社会整合,这也是完善城区管理体制和社会保障体系,推进居民自治和民主参与的一种社会化管理的过程。在体制改革和社会转型不断深入、利益主体多元化和社会阶层分化的现实状况下,社区体制在社会整合中的作用不断加强,以弥补由于“单位化”到“社会化”转变而出现的组织形式的缺损和社会阶层分化造成的裂痕,在城市基层管理中发挥着日益重要的作用。

社区整合功能的实现有赖于以下几个因素:第一,形成社区归属感。这就需要完善社区服务功能,不断加强社区基础设施建设。在扩展社区公共职能的基础上,满足社区居民日益增长的物质、精神需要,进而增强其社区认同感和归属感;第二,建立社区公共生活空间。通过社区公共空间的建立,提供社区居民参与社区事务和社区活动的场所和基地,为社区整合功能的发挥提供条件;第三,提供信息渠道。社区作为居民聚居地,需要对区域内所有人员的信息进行登记和掌握,为加强社会管理和制定方针政策提供可靠的信息库。[88]

(五)社会公平正义与和谐社区建设

社会正义是指“社会资源和社会机会配置的公平性和平等性”[89],恩格斯认为,应当“结束牺牲一些人的利益来满足另一些人的需要的情况”,使“所有人共同享受大家创造出来的福利”,“使社会全体成员的才能得到全面的发展”[90]。麦金太尔也认为,“正义是给每个人——包括给予者本人——应得的本分”[91]。罗尔斯指出,“正义是社会制度的首要价值,正像真理是思想体系的首要价值一样”[92],它无关乎个人的生活理想和特殊追求,而只关注维持社会的背景正义,让每个人都有条件去追求自己的合理生活目标和理想。“一种社会正义观将在一开始就被视作是为社会基本结构中的分配而提供的一个标准。”[93]

社会公平正义是社会主义和谐社会建设的基础和保障。和谐社会是一个各方面利益都得到照顾的社会,是一个共赢互利的社会,建设社会主义和谐社会与更好地促进社会公平和正义,二者是统一的。一个社会是否和谐取决于社会各方面的利益关系能否得到妥善协调、社会矛盾能否得到有效解决,社会公平和正义能否得到切实维护和实现。同时,实现社会公平是实现其他社会和谐目标的基础。社会公正包括规则公正、机会公正、权利公正、分配公正、效率公正、社会保障公正等。

判断一个社会是否公正涉及两个方面的问题:其一是公正的客观性,即社会的公正性表现在基本的社会事实和社会过程之中,体现为社会成员的生存权利、发展权利和自我实现权利的不断满足,及其作为人的价值的不断提升。这种基本社会事实和社会过程的社会公正,可称为客观性、背景性的社会公正。由于公正的客观性与社会的结构性安排是不可分离的,亦可称为“结构性公正”。社会公平正义不仅体现为一种价值理念、标准或准则,还体现在制度安排上。制度的设计和安排,必须以正义为基本出发点。正义的真正落实,还有赖于具体政策的制定。在政策制定的过程中,要充分考虑到社区社会结构变化等特征,以实现社会结构里不同群体的共生共融。社会正义概念落实到具体制度,社会和谐才有了制度保证。其二是公正的主观性。是指客观的社会公正成为人们体验中的和认知中的事实和过程,社会成员因其具有的感受能力和体验能力,使原本外在的客观的公正性不断内化,转变为自我内在的一种认知过程。这种在人们体验中和认知中存在的公正性,可称为主观性、观念性的社会公正。公正的观念性则与社会成员的意义制定和赋予密切相关,亦可称之为“意义性公正”。社会公平正义的主观性体现为百姓对社会公平度、公平感的认同度高低问题。社会公正包含着两个相依不离的侧面——客观上的公正与观念中的公正。对于一个追求和谐的社会来说,这两个方面是缺一不可、同等重要的,建立两者的转化和互构关系具有深远的意义。社会公正的首要基础在于协调社会利益的结构,优化社会资源的配置。而利益结构的协调和资源配置的优化离不开制度化行动。在这个意义上,社会公正也是“公正的制度化”,在有关社会成员的各种福利保障的方针、法律法规、规划、准则、计划、方案、纲要、条例、细则中得到表现和实施。[94]

改革的不断深化带来了利益格局的不断调整。随着改革的不断深入,贫富差距拉大,表现为:不同社会群体之间的贫富差距越来越大,城乡之间收入差距拉大,地区之间居民的收入差距在扩大,行业内部、行业之间收入差距明显拉大,这些都加剧了不同社会群体之间的隔阂与分立,严重损害了群体之间的团结和合作。贫富差距造成了诸多社会利益矛盾,引发的负面心理不利于社会的稳定与和谐,更不利于以公平正义为基本特征的社会主义和谐社会的形成。在这种情况下,如何统筹协调不同群体的利益,妥善处理好各种利益矛盾,实现个人利益与社会利益、群体利益与国家利益、当前利益与长远利益的和谐统一,维护社会公平,是当前社会管理的一项紧迫任务。

社区是社会的微缩景观,是推进和谐社会建设的基础和着力点。构建社会主义和谐社区,必须努力推进社会公正,把公平正义的概念贯彻落实到社会结构和社会制度的各个方面,尤其是社区制度的方方面面。当前我国处于经济体制转轨时期,随着收入差距的拉大,以贫富差异、文化差异、社会地位差异和社区设施差异为特征的社区发展差异给不同的社区带来了不同的问题。各种社会矛盾和问题纷纷涌现,不断堆积到社区,特别是大量社会弱势群体需要社区的帮扶和救助。现阶段,我国的社会弱势群体构成状况异常复杂,规模还呈现不断扩大之势。因其在社会结构中处于劣势,社会及政治地位在逐步下降,话语权正在丧失,维护自身权益的渠道十分有限,在社会发展中难享社会公正,正逐步被边缘化。这与社会学“增促社会进步,减缩社会代价”的深层理念是背道而驰的。

社区建设、社会建设是推进社会公平正义落实的有效途径和重要力量。社会建设要求不断推动制度创新,这既包括宏观层面的社会制度的创新,也包括微观层面的社区管理的创新。创新的目的就在于,把社会公平正义的理念落实到中国特色社会主义这一新型社会主义的具体制度的方方面面,让全体人民尤其是社会弱势群体共享社会发展的成果。[95]国家应采取措施,制定法律法规,维护弱势群体权益,确保其生存和发展,确保社会公平正义。还应大力扶植各种民间组织,反映不同群体的诉求,积极开展各项社会公益活动,提供志愿性、公益性、互助性服务,发挥其在扶贫济困、促进就业、捐资助学、保护环境等各项社会事务方面的积极作用,谋求建立公平秩序和维护社会公正。

【注释】

[1]徐永祥:《社区发展论》,华东理工大学出版社,2001年,第161页

[2]徐永祥:《社区发展论》,华东理工大学出版社,2001年,第160页

[3]参见李璐、冯宏良:《现代国家构建:社会管理创新的政治意蕴》,《社会主义研究》,2012(5)

[4]参见路风:《单位:一种特殊的社会组织形式》,《中国社会科学》,1989(1)

[5]参见邓正来:《国家与社会——中国市民社会研究》,四川人民出版社,1997年,第10页

[6]参见杨宏山:《当代中国政治关系》,经济日报出版社,2002年,第286页

[7]孙立平、王汉生、王思斌等:《改革以来中国社会结构的变迁》,《中国社会科学》,1994(2)

[8]《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年,第252页

[9]冯宏良:《改革以来中国社会政治生态分析》,《云南行政学院学报》,2010(1)

[10]相关数据参见吴忠泽:《社团管理工作》,中国社会出版社,1996,第5—7页;《中国民政工作年鉴1998》,中国社会出版社,1999年,第274页

[11]参见俞可平:《中国公民社会的兴起与治理的变迁》,社会科学文献出版社,2002年,第205页

[12]参见魏娜:《我国城市社区治理模式:发展演变与制度创新》,《中国人民大学学报》,2003(1)

[13]徐永祥:《社区发展论》,华东理工大学出版社,2001年,第165页

[14]参见俞可平:《市场经济与公民社会——中国与俄罗斯》,中央编译出版社,2005年,第11页

[15]李璐、冯宏良:《现代国家构建:社会管理创新的政治意蕴》,《社会主义研究》,2012(5)

[16]徐勇:《论城市社区建设中的社区居民自治》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版),2001(3);路风:《单位:一种特殊的社会组织形式》,《中国社会科学》,1989(1)

[17]李路路:《论“单位”研究》,《社会学研究》,2002(5)

[18]李汉林、王奋宇、李路路:《中国城市社区的整合机制与单位现象》,《管理世界》,1994(2)

[19]顾昕:《单位福利主义与中国的“制度性”失业》,《经济社会体制比较》,1998(4)

[20]参见彭勃:《国家权力与城市空间:当代中国城市基层社会治理变革》,《社会科学》,2006(9)

[21]俞可平:《治理与善治》,社会科学文献出版社,2000年,第55页

[22]J.N.Rosenau and E.O.Czempeil, Governance without Government: Order and Change in World Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 1992, p.5. 参见俞可平主编《治理与善治》,社会科学文献出版社,2000年,第264页

[23]参见全球治理委员会:《我们的全球伙伴关系》(Our Global Neighborhood),牛津大学出版社,1995,第23页;俞可平主编《治理与善治》,社会科学文献出版社,2000年,第4页

[24]Smouts, C. The Proper Use of Governance in International Relations, International Social Science Journal, 1998, 50(1): pp.81-89. 参见何艳玲:《城市的政治逻辑:国外城市权力结构研究述评》,《中山大学学报》,2008(5)

[25][英]罗伯特•罗茨:《新的治理》,载俞可平主编《治理与善治》,社会科学文献出版社,2000年,第96-97页

[26]俞可平:《权利政治与公益政治:当代西方政治哲学评析》,社会科学文献出版社,2000年,第113-114页

[27][英]格里·斯托克(Gerry Stoker)、华夏风译:《作为理论的治理:五个论点》,《国际社会科学杂志》(International Social Science Journal)(中文版),1999(1)

[28]徐勇:《治理转型与竞争—合作主义》,《开放时代》,2001(7)

[29][法]辛西娅·休伊特·德·阿尔坎塔拉:《“治理”概念的运用与滥用》,载俞可平主编《治理与善治》,社会科学文献出版社,2000年,第17页

[30]俞可平:《增量民主与善治》,社会科学文献出版社,2005年,第146-147页

[31]俞可平:《权利政治与公益政治:当代西方政治哲学评析》,社会科学文献出版社,2000年,第119页

[32]俞可平:《民主与陀螺》,北京大学出版社,2006年,第33页

[33]徐勇:《治理转型与竞争—合作主义》,《开放时代》,2001(7)

[34]参见[美]罗西瑙(James N. Rosenau):《没有政府统治的治理》,剑桥大学出版社,1995年,第5页;《21世纪的治理》,《全球治理》,1995年创刊号,转引自俞可平主编:《治理与善治》,社会科学文献出版社,2000年,第2页

[35][英]格里·斯托克(Gerry Stoker)、华夏风译:《作为理论的治理:五个论点》,《国际社会科学杂志》(International Social Science Journal)(中文版),1999(1)

[36]关于治理和善治特点的论述,参见郑杭生:《社会学视野中的社会建设与社会管理》,《中国人民大学学报》,2006(2)

[37]关于我国城市社区治理模式的发展与演变的论述,参见魏娜:《我国城市社区治理模式:发展演变与制度创新》,《中国人民大学学报》,2003(1)

[38]郭风英:《单位社区的终结和社区治理的转型——以湖北省X市L集团三个社区为个案》,《湖北社会科学》,2007(11)

[39]参见顾建键:《现代社区管理概论》,上海人民出版社,2007年,第121-122页

[40]雷洁琼:《转型中的城市基层社区组织——北京市基层社区组织与社区发展研究》,北京大学出版社,2001年,第120页

[41]王思斌:《体制改革中的城市社区建设的理论分析》,《北京大学学报》(哲学社会科学版),2000(5)

[42]林尚立:《社区:中国政治建设的战略性空间》,《毛泽东邓小平理论研究》,2002(2)

[43]参见周文建、宁丰:《城市社区建设概论》,中国社会出版社,2001年,第57-58页

[44]参见杨敏、王建民:《社区建设与社会认同——基于实地经验的理论阐释》,载郑杭生主编《中国社会发展研究报告2009 走向更有共识的社会:社会认同的挑战及其应对》,中国人民大学出版社,2009年,第115-120页

[45]郑杭生:《社会公平正义与和谐社区建设——对社区建设的一种社会学分析》,《中国特色社会主义研究》,2007(6)

[46]郑杭生:《社会公平正义与和谐社区建设——对社区建设的一种社会学分析》,《中国特色社会主义研究》,2007(6)

[47]对Civil Society的译法有很多,有市民社会、公民社会、文明社会、民间社会等。本书中按照市民社会的译法进行论述,对于引文中译为公民社会的,还按原文进行引用。

[48]Gordon White, Civil Society, Democratization and Development, Democratization, No. 3, Autumn 1994, pp. 375-390. 参见俞可平等著《中国公民社会的兴起与治理的变迁》,社会科学文献出版社,2002年,第189页

[49]参见赵黎青:《柏特南、公民社会与非政府组织》,《国外社会科学》,1999(1)

[50]邓正来:《国家与社会——中国市民社会研究》,四川人民出版社,1997年,第6页

[51]参见邓正来、景跃进:《建构中国的市民社会》,《中国社会科学季刊》,1992年创刊号

[52]邓正来:《国家与社会》,载张静主编《国家与社会》,浙江人民出版社,1998年,第287页

[53]俞可平:《社会主义市民社会:一个新的研究课题》,《天津社会科学》,1993(4)

[54]参见鲁品越:《中国历史进程与市民社会之建构》,《中国社会科学季刊》,1994(8)

[55]参见魏娜:《我国城市社区治理模式:发展演变与制度创新》,《中国人民大学学报》,2003(1)

[56][捷]奥塔·锡克:《经济—利益—政治》,中国社会科学出版社,1984年,第263页

[57]王伟光:《利益论》,人民出版社,2001年,第74页

[58]苏宏章:《利益论》,辽宁大学出版社,2001年,第21页

[59]庄锋:《试论社会转型加速期的利益分化与政治整合》,《当代世界与社会主义》,2004(2)

[60]参见唐昊:《转型期中国社会利益群体的政治分析》,《学术论坛》,2000(4)

[61]《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社,1995年,第209页

[62]郭圣莉:《国家与社会关系视野中的当代中国城市社区发展》,《理论与改革》,2006(4)

[63]牛涛:《改革开放30年来中国国家与社会关系的重构》,《领导之友》,2008(4)

[64]参见李璐:《利益分化时代的城市社区管理体制创新研究——以广州、深圳“居站分设”模式为例》,《理论导刊》,2012(7)

[65]冯宏良:《改革开放以来中国社会经济生态分析》,《理论导刊》,2010(5)

[66]杨宜勇:《我国居民收入分配现状、问题及对策》,《当代世界与社会主义》,2003(5)

[67]《1980-2005年中国基尼系数变化趋势》,《理论参考》,2008(1)

[68]参见《中国居民收入差距过大》,《经济时报》,2003-08-30

[69]苗树彬等:《寻找经济转轨与社会公平统一的发展道路》,《光明日报》,2004-8-17

[70]《国家统计局:我国基尼系数高于印度低于巴西》,人民网,详见http://finance.people.com.cn/BIG5/n/2013/0120/c1004-20261286.html

[71]陈月石:《2013年中国基尼系数为0.473》,《东方早报》,2014-01-21

[72]World Bank, 2000, World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty, the World Bank Publication, Washington, D.C.; World Bank, 2003, China Country Economic Memorandum: Promoting Growth with Equity, the World Bank Publication, Washington, DC.; World Bank, 2004, A Better Investment Climate for Everyone: World Development Report 2005, the World Bank publication, Oxford University Press.,参见王小鲁:《中国收入分配向何处去》,《国家行政学院学报》,2006(1)

[73]王小鲁、樊纲:《中国收入差距的走势和影响因素分析》,《经济研究》,2005(10)

[74]李璐:《利益分化时代的城市社区管理体制创新研究——以广州、深圳“居站分设”模式为例》,《理论导刊》,2012(7)

[75][法]埃米尔•涂尔干著,渠敬东译:《社会分工论》,北京:生活•读书•新知三联书店,2000年,第71页

[76]中国大百科全书·社会学卷,北京:中国大百科全书出版社,1991年,第351页

[77][美]吉尔伯特·罗兹曼:《中国的现代化》,江苏人民出版社,1989,第184-185页

[78]郑杭生、杨敏:《和谐社区建设的理论与实践——以郑州市实地调查为例的河南特色分析》,党建读物出版社,2008年,第484-485页

[79]程玉申:《中国城市社区发展研究》,华东师范大学出版社,2002年,第37页

[80]参见黄玉捷:《社区整合:社会整合的重要方面》,《河南社会科学》,1997(4);黄玉捷:《我国社会整合机制的重构》,《江西社会科学》,1997(9)

[81]戴桂斌:《社会转型与社会整合》,《求实》,2003(3)

[82]向德平:《社区组织行政化:表现、原因及对策分析》,《学海》,2006(3)

[83]郑杭生、杨敏:《和谐社区建设的理论与实践——以郑州市实地调查为例的河南特色分析》,党建读物出版社,2008年,第6页

[84]郑杭生:《破解在陌生人世界中建设和谐社区的难题——从社会学视角看社区建设的一些基本问题》,《学习与实践》,2008(7)

[85]李璐:《利益分化时代的城市社区管理体制创新研究——以广州、深圳“居站分设”模式为例》,《理论导刊》,2012(7)

[86]程玉申:《中国城市社区发展研究》,华东师范大学出版社,2002年,第35页

[87]徐勇:《论城市社区建设中的社区居民自治》,《华中师范大学学报》,2001(3)

[88]参见何亚群、王明生:《单位体制与社区体制:当前我国城市社会整合的二元模式探析》,《广东社会科学》2005(6)

[89]郑杭生:《坚持和发展共同理想的几个问题》,《中共中央党校学报》,2007(2)

[90]《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年,第243页

[91][美]阿拉斯戴尔·麦金太尔(Alasdair Macintyre):《谁之正义?何种合理性?》(Whose Justice? Which Rationality?),万俊人等译,当代中国出版社,1996年,第56页

[92][美]罗尔斯:《正义论》,中国社会科学出版社,1988年,第1页

[93][美]罗尔斯:《正义论》,中国社会科学出版社,1988年,第7页

[94]参见郑杭生、杨敏:《和谐社区建设的理论与实践——以郑州市实地调查为例的河南特色分析》,党建读物出版社,2008年,第88-89页

[95]郑杭生:《社会公平正义与和谐社区建设——对社区建设的一种社会学分析》,《中国特色社会主义研究》,2007(6)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。