宋建峰

傈僳族是云南特有民族,它跨境而居,分布广泛,其中国外50多万傈僳族大多与国内傈僳族山水相连、血脉相连;国内傈僳族有63万余人,有24.4404人主要分布在怒江傈僳族自治州,其余则分布在丽江、香格里拉、德宏、保山、大理、楚雄等地,多与汉、彝、纳西、白等民族交错杂居,有的以原来的氏族或是家族血缘关系组成小块村寨。[1]早在19世纪末20世纪初,西方基督教传教士就深入到怒江各少数民族地区,由于传统文化强烈抵制,基督教发展比较缓慢,只是在偏远、落后、绝域地区才获得了成功。虽然当时基督教在怒江流域比天主教拥有更加广泛的群众基础,但此时并没有形成整个族群一半以上人数信教的局面,也没有形成聚居地族群民俗文化特征地域性消失的情况,受基督影响最大的怒江主体民族——傈僳族,当时的信教人数不足总人口的20%(除去随意性和“返教”现象)。[2]至20世纪50年代,基督教在怒江流域傈僳族族群中的发展总体上比较缓慢,信徒不多。20世纪70年代末以后,改革开放使西方基督教宗教人士重新深入到怒江少数民族腹地,与原有教徒得以衔接,基督教由隐蔽或半隐蔽转为公开,信教人数急剧上升,信教族群呈区域性漫布,怒江主体民族——傈僳族民族特色文化呈整体性弱化消失趋势,[3]并日渐呈地域性、异族群性蔓延。然而,民族特色文化的消失既不利于怒江地区区域性经济的提升、社会的发展,也不利于我国人类非物质文化遗产的保护,而且,保护与发展多样性民族文化不仅是我国可持续发展少数民族地区政治、经济、文化,促进社会和谐、稳固多民族国家改革发展长廊的一项基本国策,也是我国少数民族地区科学发展的需要,因此,比较、分析、探寻当代基督教传播与傈僳族民族特色文化弱化消失的成因,探讨制约少数民族文化保护与发展的瓶颈,对于更好地保护和发展少数民族特色文化,发展地方经济,促进地方整体社会和谐,意义极为重大。

根据我们对怒江傈僳族基督教与民族特色文化的状况进行的田野调查和深入访谈,我们以为,整个怒江傈僳族地区,傈僳族特色文化正面临严峻的挑战,傈僳族族群皈依基督的整体可能性正在逐步增强,傈僳族传统特色文化弱化、变异、屏蔽、消失的趋势愈来愈突出,其地域辐射趋势不容小视。怒江峡谷区域从江边至山顶,众多民间已经建成和正在建设之中的基督教堂正发挥着它民间规范性和稳定性的常规功能,基督信徒人数最为突出的傈僳族正呈现出丰富而又复杂的情势,主要表现在以下几个方面。

一、当代基督教在傈僳族地区的流布方式

近二十年来,伴随着改革开放和宗教信仰自由的政策,一些外籍基督信徒乘国际化列车深入到怒江少数民族腹地,与历史上该地区原有少量基督教徒得以衔接,这些外籍教徒的基督教活动与早期传教士有相似之处,也有新的变化。目前该地外籍基督信徒、少量华裔信徒、当地原有信徒、新信徒在怒江傈僳族地区的基督活动是傈僳族庞大信教群体的助推器,其现状主要表现为以下几个方面:

1.家庭基督教历史渊源是今天傈僳族族群基督信徒构成和传播的重要方式。以家庭基督教信教传统作为抑制傈僳族传统烟酒陋习的延续,是今天基督教在傈僳族族群中主要的继承方式、传承方式。目前傈僳族60岁以下信教群体,其信仰的改变大多以家庭基督历史为诱因,这个信教群体的大多数人并不清楚为什么变成了基督教徒,但有一个共同点就是曾祖父或曾祖母信教;祖父母或祖父、祖母信教,父母或父、母信教,所以自小就信教,信教原因非常盲目。根据怒江不同地域傈僳族基督徒200份问卷调查显示,因为家庭有信教历史而成为基督徒的人数占45.81%,几乎占信徒人数的一半。而且傈僳族基督教流布方式最初就是从家庭成员内部信教活动开始的,以后才逐渐转移到家庭以外的其他人群,活动方式随人数增加和社会开放程度,从家庭小范围的活动场所逐渐过渡为传教点和教堂,群体性扩大。

2.开办傈僳文成人扫盲教育培训点或培训班。根据我们对福贡县古泉村、民丽玛村、亚谷村、腊安村、腊乌村、玛驼底、俄玛底以及贡山县双拉村、查腊村、打拉村、丙中洛镇基督教堂及活动点活动情况的参与性观察,深入访谈不同地区的35岁以上基督教徒102个和1个传教士、3个传道员,基督教语言传播的方式是:本地教堂负责人、传道员和传教士以传教点和教堂为基地在傈僳族文盲或半文盲群众中定期或不定期地开展扫盲教育,教授傈僳族文盲或半文盲群众认读19世纪末20世纪初西方传教士创制的傈僳族文字;以傈僳族文字的圣经作为识字教材;在识字的同时,介入基督教故事及相关知识;文盲或半文盲群众在傈僳文字学习过程中自然而然了解、掌握基督教义内容;随着傈僳文字学习人数的增加,扫盲教室逐渐从家庭火塘边转移至信徒捐款建成的教堂;以识字班形式建立的傈僳族社群聚集点、教堂成为识字教室,教会承担了35岁以上群体傈僳族文字扫盲教育功能、学校教育功能。这些群众最终大都变成了基督信徒。

3.积极筹措资金盖建与当地少数民族居住外观一致的教堂,以宽敞明亮整洁的教堂空间启示少数民族传统居住生活习惯。21世纪初以后,少数民族地区,尤其是傈僳族聚集区的教堂数量大量增长,几乎每个傈僳族村寨均盖建了教堂,宽敞明亮整洁的教堂及教堂外球场成为当地傈僳族群众公共活动场所,教堂内置音响设备、吉他、长笛等现代乐器,礼拜结束后,信徒或非信徒青年男女均可在教堂弹奏演唱符合基督教性质的歌曲;教堂建盖的费用最初主要由西方信徒捐助,目前已逐渐过渡到了由当地少数民族信徒自行捐助或者吸纳部分外界信徒捐助建成,礼拜座椅由简单低矮的当地傈僳族传统长条木块设置逐渐过渡到了高大舒适的精致座椅设置,客观上某种程度地改变了傈僳族传统的居住习惯和行住方式;教堂内部装饰一律由鲜花、耶稣像、天使图等基督故事的内容构成,无任何当地少数民族传统文化表征,即使是偶尔的少数民族传统工艺品,其表现的仍然是基督或与基督故事有关的内容,民俗文化特征逐渐向基督文化靠拢。

4.沟通信息迅速,礼拜时间设置合理。在怒江傈僳族地区,基督信徒到教堂参加礼拜的时间是每周三次。周三、周六晚上、星期天三个时间段。礼拜时除了唱圣歌、讲圣经故事、跳劝诫舞外,一个重要的内容是通报村寨里某些信徒某些棘手而又烦恼之事,请求参加礼拜的信徒为其祈祷、为其分忧。另外就是告诫信徒新近在族群中发生或发现的一些不良之事,比如诈骗、拐卖、吸毒等,提醒大家注意,保护好自己和家人的生命财产,远离危险。在教堂这个公共活动场所,族群中及周围各方面的信息得以整合;繁重的体力劳动后,身心得以休养;险恶地域和偏远环境下的枯燥乏味的业余生活得以在此释放,生存压力得以疏解、缓和、人际得以亲和,获得傈僳族群众青睐。

5.救助傈僳族贫困母亲、孤残儿童。一些居住在当地的外籍和当地基督信徒,尤其是外籍信徒,积极寻求民间帮助傈僳族贫困母亲、孤残儿童的途径,为他们解决部分实际生活难题,并捐款捐物帮助傈僳族贫困家庭子女完成学业,辅助贫困母亲提高生存能力,助养孤残儿童;一些外籍基督徒家庭长期在傈僳族地区居住、生活,有的外籍教徒则与傈僳族(多为女性)通婚并在傈僳村寨定居,他们以家庭的形式收养、助养傈僳族孤残儿童,不仅提供衣食和学费,而且在家庭中还为傈僳族孤残儿童营造和自己子女同等一致的家庭氛围,提供与自己子女同等的待遇,表达同等的关心、爱护,督促其文化学习,关注其成长过程中人生价值理念的形成,影响其基督教义道德价值;城市中各种各类教徒尤其是外籍教徒开办的经营机构,注重为傈僳族贫困家庭提供就业岗位,招纳傈僳族员工;免费培训傈僳族青年生存技能,帮助他们改变积久的生活陋习及与时代发展不相吻合的习俗积弊,并在视野上和生活方式上对傈僳族青年加以引导、培植,在技能上对他们进行培训,这些员工和青年最后均变成了基督信徒,对傈僳族社群产生影响。

6.城市基督信徒定期为贫困的傈僳族群众捐款捐物。城市中的一些教会或者类似于教会的组织在圣诞节、复活节等宗教节日,组织教徒为偏远贫困地区或者还处于贫困之中的傈僳族信徒捐款捐物,并深入偏远傈僳族信教家庭,朋友式地帮助他们解决生活中的一些实际困难,引导他们的生产生活,并积极进行民间的医疗救助活动:在各种各类教徒之中募集民间的救助经费和药品;民间性地定期组织各种各类教徒医学专家为偏远贫困地区傈僳族信徒检查身体,发放病症药品;建立完善规范的患者医疗档案系统,定期复查;为傈僳族基督信徒捐助重大病症医疗费用,监督医疗实施过程和医疗费用使用情况;发放牙刷等卫生洁具,示范并教导傈僳族群众讲究个人卫生,养成良好的卫生习惯,获得傈僳族群众的认同和好感。

7.培植傈僳族女性健康意识、关注女童成长。一些外籍信徒深入到傈僳族女性群体中举办健康教育讲座,为傈僳族女性讲授有关健康保健常识、卫生习惯常识,避孕知识、生殖健康知识、引导傈僳族女性重视健康保健,关注自身健康,培植她们的健康意识,提醒她们关注自身的生存权利;启示、提醒母亲关注女童成长,增强母亲重视女童的意识,提升母亲在女童成长中的作用和能力;在傈僳族男性社群中提倡人人平等、男女平等、尊重爱护女性、关心妻子儿女、促进家庭和谐的思想。这对长期处于社会底层、受男权社会挤压的傈僳族女性社群颇有吸引力,赢得大量女性信徒。

8.基督教义世俗生活理念符合傈僳族对族群生活水平提高的冀望。基督教在傈僳族族群中的发展首先是以少量信徒家庭聚会方式开始的,这些少量的信徒在本地传道员的带领下学习傈僳文圣经,其中最为重要的也是最具有诱惑力的就是号召信徒或欲入教的群众禁绝烟酒,摒弃当地嗜烟酒传统带来的不良生活习惯和对有限财物的巨大浪费,重视自身身体健康和家庭财富的积累,注意家庭成员生活质量的提高,契合傈僳族冀望提高族群生活水平、促进族群发展的要求,长此以往,由此获得大量的信徒。

二、基督教流布中的傈僳族语言生命力与文化传承

语言是人类最基本的交际工具,是族群文化最为有效的载体。语言的生命力在于代际的传承,然而,语言的消亡通常有两种方式:其一是说这种语言的人消失了;其二是说这种语言的人放弃了自己的母语,转而使用另一种语言。然而,明显的现象就是,语言作为文化的载体,语言消失,文化基本消失。

傈僳族语言属于汉藏语系藏缅语族的彝语支。19世纪末20世纪初,外国传教士为了传教的方便,特根据傈僳语的发音,创制了一种拉丁化的拼音文字,并翻印成圣经。[4]新中国成立以后,国家民语委曾帮助傈僳族创制了一种拼音文字,但因各种原因未被普及,使用者极少,目前傈僳族群众掌握最多的主要还是外国传教士创制的傈僳族拼音文字(又称老傈僳文)。

傈僳族语言的生命力与基督教的传播与发展密切相连,它一方面稳固了傈僳族语言的代际传承,另一方面却敦促着傈僳族传统文化淡化变异消失。傈僳族语言活力在当今得以扎实而又广泛的传承,其旺盛的语言生命力在于基督教会系统中的代际传承功能,其文化的变迁也与基督文化密切相连,甚至已开始融合而为一种新的文化景观。从某种程度上讲,傈僳族语言的生命力是以消泯傈僳族传统特色文化为代价的,因为,傈僳语言形成文字并被记录下来是由西方传教士来完成的,傈僳语言的某些概念、思考方式等本身属于族群文化历史知识的部分由于不可翻译的原因在其创制文字的时候也不可避免地遗失、消解,并且文字创制的时候不可避免地西方化、基督教化,而本族群有关人士创制的傈僳族文字也没有得到广泛的认可、传播和使用,包括新中国成立后国家民语委帮助傈僳族创制的拼音文字也没有得到群众性的普及、推广与使用。近二十年来,外国传教士创制的老傈僳文伴随着基督教的重新确立逐渐获得了最广泛的群众基础,它填补了不同阶段国家在偏远绝域少数民族地区扫盲教育中的缺失,以民间宗教信仰的形式在少数民族地区获得了扫盲教育的功能,从而促使傈僳族传统文化朝着消泯自己文化特色的方面发展。目前,根据我们对傈僳族信仰基督教情况的田野调查和访谈,我们发现,日渐增多的基督教堂和信徒是傈僳族语言生命力鲜活的基础,同时它也是傈僳族传统特色文化变异、消亡的罪魁。沿着怒江峡谷怒江两岸,一路上均有不断建成的新的基督教堂在举行典礼仪式。根据当地政府在宗教事务管理上的相关政策,通常有30或40人信徒的地方只能建基督教活动点;有70个基督信徒的地方方可建教堂,但是,基督徒数量的增长使得傈僳族地区基督教堂的数量急剧增多,几乎每个村寨一个。如福贡县七个乡镇共有10.1004人,信奉基督教的人数有55542人,其中傈僳族信徒有43023人,占信教总人数的77.3%,全县有基督教活动场所352个(根据“2010年1月福贡县少数民族信仰基督教情况统计表”统计);贡山县总人口有36075人,其中傈僳族有19174人,占贡山总人口的53.15%,大部分为基督教徒(根据2008年12月“贡山县人口情况一览表”统计),贡山有基督教活动场所75个,另外还有正在修建和明确已经准备建盖的基督教堂若干,教堂增加较为快速。

在福贡县和贡山县,傈僳族文字被35岁以上的男女信徒掌握完全是在基督教堂完成的,而且,基督教堂还定期组织信徒以圣经作为教材学习傈僳文。傈僳族男女大多不会书写、阅读、使用汉字和其他文字,但他们却会阅读、书写老傈僳族文字,在他们看来,老傈僳族文字更科学、合理,符合其语言习惯和规范,便于使用。如距福贡县城仅两公里的腊乌村是一个傈僳族聚集村,共有人口2052人,基督教堂4个,我们对四个年龄阶段的傈僳族群众进行问卷调查显示:19岁以下,会一点或会书写傈僳族文字的占该年龄段总人数的40%;19~39岁,会一点或会书写傈僳文字的占该年龄段总人数的47%;39~59岁,会一点或者会书写傈僳文字的占该年龄段总人数的40%;60岁以上,会一点或会书写傈僳文字的占该年龄段总人数的36%。各年龄段,对傈僳文的掌握平均达40%以上,还有一部分人,他们虽然不会或很少会写傈僳文字,但只要是基督教徒,那他们必定会阅读傈僳文字,因为人手一本的圣经就是他们的扫盲课本,而且无论是阅读还是书写,教堂是学习傈僳文字最好的教室,每周三次的礼拜就是学习傈僳文字最好的时机。通常情况下,一个基督教堂由礼拜长,执事、司财,妇女事工四人构成负责人,除了负责教堂日常事务外,还进行傈僳族文字的教学和培训,而且,基督徒每周三次活动,周三、周六的晚上6至8点、星期天全天分别在早上8点、中午14点、晚上20点三个时段(一些教堂做礼拜的时间段略有不同)教徒做礼拜、唱圣歌、赞美上帝,每人手持一本傈僳文圣经,由执事或传道员先说“翻到第几页第几行”,然后带领信徒念圣经,之后由传道员或执事讲解所念圣经内容,傈僳文字男女老幼的扫盲教育在礼拜中得以实现。

然而,一个毋庸置疑的事实就是,傈僳族语言的传承功能在学习圣经的时候得以顺利完成,在接受基督文化的思想、意识、价值观念的同时,傈僳族传统民俗文化逐渐让位于基督文化,甚至与基督教融合而成一种新的文化,傈僳族传统文化的优秀因子和民族传统特色文化逐渐被基督文化屏蔽或取代,傈僳族语言代际传承本民族传统文化的功能丧失,该族群传统特色文化成为历史的可能性也在急剧增强。此时,傈僳族传统特色文化区域性急剧消失也就成了当下不可避免之事。

三、基督教视阈中的傈僳族传统特色文化现状

1.傈僳族传统节日文化逐渐让位于基督教节日文化。傈僳族传统文化中的特色歌舞大多是与节日伴生在一起的,随着基督教信众的增多,傈僳族节日文化呈现出较为复杂的情况,其中最为突出的就是节日方式愈来愈基督教化,传统傈僳族阔时节、刀杆节、尝新节、澡堂会仅在泸水一些地区保留得稍许充分一些,而福贡、贡山的傈僳族大多只过圣诞节、复活节、元旦节和基督化的阔时节。

傈僳族最隆重的传统节日是阔时节,由于各地的习惯和历法略有不同,过节的时间前后有差异。大体上是农历12月中旬左右至次年的正月十日,阔时节节日期间,一律不干农活,家家户户杀猪宰羊,酿杵酒和烧酒,做粑粑(一种水米制成的食品),男女老少穿上民族节日盛装,尽情娱乐,而且阔时节的头一天晚上,家家户户还要洒扫厅堂,接祖祭祀神灵,每个家庭成员要聚集在一起吃团圆饭;节日的第二天和第三天还要举行射箭比赛;第四五天是江边狂欢的日子,怒江岸边青年男女沙滩埋情人、唱歌、跳舞、嬉笑打闹、竹筏竞渡……;入夜则歌声、琵琶、短笛、口弦声经久不息,通宵达旦。[5]1990年怒江傈僳族自治州根据自治条例,把每年的12月20日阔时节定为自治州法定节日,享有三天假期。由于当地政府的民族特色文化保护措施的行政效能,阔时节在傈僳族群众中仍然有最广泛的群众市场,然而基督因素的濡染致使它基本丧失了傈僳族民间传统特色文化的功能,在众多的基督徒中仅表现为杀猪、小家庭聚餐(有时也会请亲戚参加),不喝酒、不抽烟、不射弩、不唱跳或极少唱跳傈僳族传统歌舞……传统节日娱乐中的傈僳族歌舞则演绎为基督徒和非基督徒行为,即基督徒过阔时节时仅杀猪做粑粑,家人一起吃饭,少干活或不干活;非基督徒则不仅杀猪做粑粑,而且饮酒助兴、亲朋好友唱跳本民族歌舞。然而,由于福贡、贡山、泸水等地很多傈僳族村寨80%以上人群皈依了基督,阔时节的傈僳族传统文化功能弱化甚至消失,阔时节通常表现为整个村寨群众唱圣歌、跳劝诫舞的情形,节日功能异化。[6]

根据我们对福贡县当代社会中傈僳族传统文化保存相对完备、正处于变化之中、变化显著的三个傈僳族村寨进行的问卷调查和深入访谈,我们发现,傈僳族人口较多的福贡县(傈僳族占总人口的74.3%)和贡山县(傈僳族占总人口的53.15%),傈僳族传统文化正逐渐基督教化,傈僳族传统节日民俗民风弱化淡化,傈僳族传统特色文化正处于消失的域境中,并正在形成或融合而成一种新的基督化景观。而那些皈依了基督的傈僳族人,即使他们在外就学、就业、生活居住,阔时节一旦回到村寨,他们大多也立刻加入到促使本民族传统文化弱化消失的行列里来。目前,在傈僳族族群内部,尽管现代化的发展趋势对傈僳族年轻一代的冲击巨大,然而被调查的大多数人却选择了外来节日与本民族节日都过的形式,本民族的传统节日在个体心中仍然有所保留,但节日内容却愈来愈基督教化,本民族节日的传统文化功能和意义渐行渐远,有的已经成为记忆和传说。关于傈僳族的节日和民族歌舞现状,2009年7至8月、2010年1月至3月,以文化表征(服饰、居住样式、节日文化)的显性直观为蓝本,我们选择了傈僳族传统特色文化变化显著的俄玛底、处于变化之中的腊乌村、变化相对较小的玛驼底三个傈僳族村寨,根据不同年龄段、不同性别设置了各100份问卷进行问卷调查与访谈。

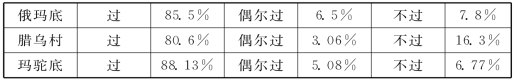

表一 您信仰:基督教天主教原始宗教

表二 您改变信仰后是否过本民族节日

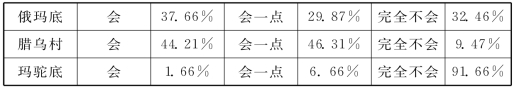

表三 您会本民族的舞蹈和歌唱吗

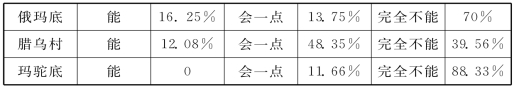

表四 您自己或是家中有亲属能口传本民族的神话与故事吗

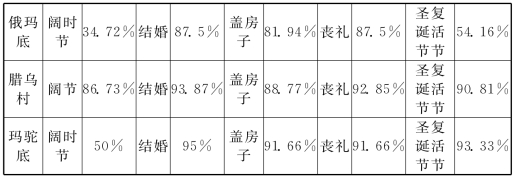

表五 哪些时候村子里会举行大的集会活动

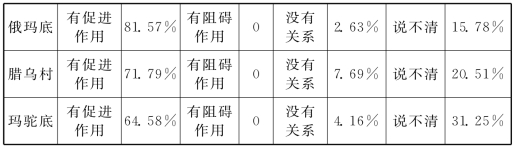

表六 您现在的宗教信仰对本民族传统:有促进作用、有阻碍作用、没有关系、说不清

在三个傈僳族村寨中,就文化表征而言,俄玛底傈僳族传统服饰日常衣着率较低,居住样式改观较大,不过傈僳族传统阔时节,也不在任何场合唱跳傈僳族传统歌舞。而图表显示所过阔时节指的是基督化了的阔时节,唱跳的傈僳族歌舞内容主要是圣歌和劝诫舞,傈僳族特色文化的节日传承功能基本丧失、文化表征消失显著;腊乌村传统傈僳族服饰的日常衣着率不高,居住景观正在变化之中,既过传统傈僳族阔时节,也过基督教节日。阔时节可以穿本民族服装,跳本民族舞蹈,唱自己本民族的调子,主要以非基督徒为主。而且一个明显的变化就是,腊乌村日常和节日都会唱跳傈僳族歌舞,但是所唱跳的傈僳族歌舞是从缅甸傈僳族那里传进来的,是已经融合了现代因素和基督因子的新型傈僳族歌舞,文化表征正处于变化之中。玛驼底地理位置偏远,傈僳族传统民族服饰日常衣着率较高、居住样式的民族文化特色较显著,既过阔时节,也过基督教节日,对基督较为虔敬、执着,节日方式偏基督教化,傈僳族传统特色歌舞文化呈消失的状态。

上表还显示:三个村寨在阔时节、圣诞节和复活节都举行大的集会活动,但是村寨中举行圣诞节和复活节集会活动的规模和人数明显都高于傈僳族本民族传统节日(阔时节),而且三个村寨64.58%、71.79%和81.57%的人认为,改信基督对傈僳族本民族传统有促进作用,如何促进则具体表现为:“不抽烟、不喝酒、不偷、不抢、不乱搞男女关系、节约钱财,上帝保佑,死后可升天”几个方面。虽然三个村寨都过傈僳族传统节日——阔时节,村民中也有很大一部分人会傈僳族传统歌舞,但信奉基督后,传统阔时节丰富的节日内容如射弩比赛、爬刀竿、竹筏竞渡等消失,仅存歌舞形式,而且这些仅存的节日歌舞还表现为三种情况:一种是基督徒和非基督徒分开过节时,基督徒唱圣歌、跳劝诫舞,非基督徒喝酒、唱跳本民族传统歌舞;一种是整个村寨以基督徒为节日主体唱圣歌、跳劝诫舞;第三种则是非基督徒和基督徒共同庆贺阔时节,唱跳的歌舞既有傈僳族音乐形式,又融进了基督教教义的内容。况且三个村寨基督徒都达80%以上,傈僳族传统特色文化逐渐让位于基督教文化是普遍情状。

2.日常生活中的傈僳族特色文化表达。傈僳族群众信奉基督后,必过的节日是复活节和圣诞节。通常复活节的日子由各教堂自定,有时是几个教堂联合过节,节日必须选在星期日,届时教徒向规定的地点集中,远的教徒可住在亲友家或由教堂负责人分派到各个距离教堂稍近的教徒家里住宿,节日内容是唱圣歌、念圣经、讲圣经故事,晚饭后男女信徒也是唱圣歌,跳劝诫舞,可以通宵达旦,但不允许唱传统傈僳族古老的情歌、古歌,既没有本氏族的古老歌谣、传说,也没有傈僳族传统舞蹈。

应该说,民族歌舞是民族文化凝聚力和民族特色文化传承的有效渠道。通过问卷调查,我们发现,怒江傈僳族会跳本民族舞蹈,会或会一点本民族歌舞的村民集中在20~39岁这个年龄段,如怒江福贡上帕镇俄玛底村民小组,问卷调查的20~39岁的村民39人,会或会一点本民族歌舞的人数为22人,女性多于男性,占该年龄段总人数的56%,但是该村80%以上的村民信奉基督教,信教群体已经不过傈僳族传统节日——阔时节,也不在任何场合唱跳民族歌舞,这个年龄段所唱跳的民族歌舞是从缅甸傈僳族传过来的,是融合了现代色彩的具有流行特征和基督因子的“傈僳族歌舞”,基督化色彩表现浓厚,已经不同于传统的傈僳族“摆时”(情歌)、“约叶”(山歌)、“莫广”(创世古歌)。而且该年龄段,不管是基督徒还是非基督徒,“莫广”大部分人都不知其为何物,也没有人听说过“莫广”一词。当问及:“您自己或是家中有亲属能口传傈僳族的神话故事与传说吗?”该村受调查者回答“完全不能”的达70%。一个较为普遍的情况就是如果是基督徒则严禁讲述本民族神话故事与传说,也不允许唱情歌,因此目前傈僳族传统特色文化呈现出浓厚的基督化色彩、变化与消融。

从傈僳族民族文化的表征之一——服饰来看,沿怒江边一线的傈僳族村寨,除了傈僳族挎包以外,无论男女,日常生活中已经鲜见着傈僳族传统服装的情况。一些教堂做礼拜时会要求信徒着傈僳族传统服装参加礼拜,尤其是表演赞美上帝的歌舞的时候;一些教堂则没有任何相关的要求,偶尔视需要会要求女性着傈僳族裙装参加礼拜,跳劝诫舞;大多数时候则无着装的要求,根据自己的意愿着装参加礼拜即可。然而,傈僳族服装在基督教会系统中主要是作为演出服性质而存在,其特色服饰文化的日常性消失。如2010年1月17日(星期天)我们对福贡县古泉村民丽玛小组参加礼拜的傈僳族群众着装情况进行调查,结果显示:该天参加做礼拜的成年人有100人,其中男42人,女58人。穿傈僳族传统服装做礼拜的男性有2人,占参加礼拜男性总人数的4.76%;背傈僳族挎包的男性有11人,占参加礼拜男性总人数的26.19%。女性穿傈僳族传统民族服装参加礼拜的有5人(其中两人戴傈僳族传统鲜艳的扇贝珠子帽),占参加礼拜女性总人数的8.62%;10个女性上身着汉装、下身着傈僳族裙装参加礼拜,占参加礼拜女性总人数的17.24%;背傈僳族挎包的女性有41人,占参加礼拜女性总人数的70.68%。无论男女,内装《圣经》的傈僳族挎包,其实用功能是仅存的傈僳族民族特色服饰文化表征得以普遍性留存下来的主要原因,除此之外,赶集、外出,傈僳族挎包的实用性也是大多数傈僳人必不可少的随身携带之物。

另外一个傈僳族传统文化的表征——居住样式也在逐渐消失之列。从沿怒江一线两岸村寨及高黎贡、碧罗雪山山腰的傈僳族村寨来看,传统傈僳族民居样式的住房已经逐步被石棉瓦房、空心砖房、钢筋水泥楼房所取代,少量竹篾房、茅草房、木板房仅在部分高山上的傈僳族人家还有留存,其传统民族居住样式被视为阻碍民族发展的落后表征处于逐渐消亡之列。

3.婚恋形式中的基督教化。根据傈僳族的文化传统,青年人恋爱有社交的自由,过去还专门设置公房以便青年男女交往,弹弦、唱调,增进了解,甚至寡妇鳏夫也可以重进公房。订婚时,还要杀猪煮酒、宴请亲朋,对唱调子祝福,舞蹈助兴。婚礼则以酒为礼,接送新娘的婚礼全程必酒、必歌、必舞,饮酒跳舞、宴请宾客是其传统婚恋文化功能代代相袭的主要构成部分。[7]

傈僳族群众变成基督教徒后,其婚恋形式变化很大,首先必须遵守基督教的规定,公房被禁止,彩礼被禁止,自由恋爱被否定,传统婚礼特色仪式被取消,教徒和非教徒通婚被禁止。[8]青年人恋爱必须通过教会,也就是说青年男女有意于对方,必须先找教会的人传话,教会承担了红娘的角色,教会的人在青年男女双方进行沟通,青年男女双方同意了,教会的女执事或其他教堂负责人再约见男女双方的父母。双方家长和当事人都同意后即举行婚礼,有时也会有形式上的注重表意功能的彩礼,婚礼比较简单,在教堂举行婚礼后即成为夫妇,但有的则传统与现代结合,教堂举行婚礼后,还要招待亲友,提供饭食,但是教民必须到教堂煮饭,饭熟后方可背回家招待亲友,不喝酒、不抽烟、不收彩礼、不唱跳傈僳族传统民族歌舞,饭毕即散;有时则在教堂煮好饭背回家,招待亲友傈僳族传统簸箕饭,喝“喆汁”(基督教徒自制的酸甜饮料),餐毕即散;有的则在教堂煮好饭背回家后,用树叶或塑料袋装上等额的“盒饭”,通常为三两饭,半斤肉,分发给每位亲友带回家与家人分享,没有婚席。

基督教化的傈僳族婚恋方式一方面摒弃了傈僳族传统婚恋中消极的部分,如买卖婚姻等历史积弊,[9]但也省略了傈僳族传统文化中积极部分的坚守和张扬,如傈僳族传统婚礼仪式原来不仅承担着新婚夫妇的教育功能、家庭伦理功能、道德教育功能,而且还承担着族群审美传承、集体互助等功能,基督教化的婚恋方式不仅消泯了傈僳族对族群生存经验的总结,对族群发展中本质力量的肯定,而且还忽略了对族群传统优秀文化的积极发扬和继承,忽略了符合时代发展的新的文化建构,这是傈僳族基督教化过程中,需要充分注意的。

四、傈僳族传统特色文化弱化变异消失探析

根据我们对傈僳族地区多年的跟踪调查和深入访谈,纵观傈僳族信仰发展的历史和变迁,我们以为以下几个方面是傈僳族传统文化群体性弱化变异消失的主要原因:

1.傈僳族历史上自然随意的生活理念相对漫长,社会建构比较遵从自我适意,基督教精神较之儒家文化来说人的适意性存在得到尊重,与族群的生活理念相切近。

2.传统傈僳族的性别观与基督教精神相契合,肯定人的存在价值,符合男女平等的社会性需求,以基督教教义抗拒封建陋俗,重构理想的两性社会,符合族群两性和谐的生活理想。

3.嗜烟酒习俗仍然是制约当今傈僳族改善生活条件、提高生活质量的瓶颈,傈僳族族群古老的地缘环境对酒的需求无形中无限发展,长此以往,酒文化的养生功能被模糊被屏蔽,最后缺失为对嗜酒积弊的有效拒斥。出于对本族群社会发展的强烈愿望,冀望以基督教教规抑制烟酒文化的无序泛滥对族群体质和日常生活的损害,获得与外界一致的发展路径。

4.傈僳族族群整体自我意识提高,已经意识到生存质量问题,以基督教精神作为摒弃传统陋俗、改善生存处境、提高生活质量、提升族群幸福指数的砝码。

应该说,一个民族的文化在其形成和发展的过程中,必然带有与时代发展不相适宜的部分,甚至是糟粕的部分、落后的部分,然而一味地以一种全新的文化来模糊自己民族对其民族文化积极部分的坚守和体认,消解对其他人类优秀文化的肯定、吸收与借鉴也并不是科学的理性的态度。况且,如果一个民族的发展总是以羡慕人家的文化为基础,对自己的文化缺乏了解、执着和敬爱,那么伴随文化表征消失而来的就是自身传统特色文化的无选择性流失。

因此,基督教的日常生活化是当今促成傈僳族民族特色文化特征弱化消失的渊薮。然而,怒江流域分布着22个少数民族,这些民族长期以来因其所处自然和社会环境的不同而保持着特殊的生产、生活和感情表达方式,形成相异的文化特征,构成不同的文化板块,各自拥有独特的丰富的民族文化资源,由傈僳族群辐射开来的基督信仰已经在流域内少数民族群众中范围不断扩大,这些民族不仅在地域文化上有着密切的联系,而且又有一致的社会发展形态和生存环境,随着基督信仰的不断扩展和延伸,有的族群一半以上人数改信基督,有的则已达30%以上,其民族文化特色屏蔽、消失加速,如怒族、独龙族等。

但是,一个毋庸置疑的事实是,民族文化的多样性是庞大的中国社会一向保持着生机与活力的重要源泉,是中华民族团结凝聚的宝贵基础。怒江流域各族人民共同承载着人类社会的文明,是世界多样性的体现,其民族民俗文化遗产蕴含各民族特有的精神价值、思维方式、文化意识,是维护我国多民族文化身份和文化主权的基本要件之组成部分,是连接民族情感的纽带和维系国家统一的基础,是发展少数民族地区区域经济的有力保证。所以,保护和发展民族特色文化不仅是国家和民族发展的需要,也是国际社会文明对话和人类社会可持续发展的必然要求,因此,创建良好民族文化氛围,形成稳固的民族文化认同感和价值观;确立民族发展的优良品格和行为理念;提倡健康文明的生活习惯;既尊重人的信仰自由权,又弘扬民族优秀文化就显得至关重要。这对建构与发展具有中国特色的和谐文化,落实科学发展观,实现经济社会的全面、协调、可持续发展,增强中华民族凝聚力具有十分重要的意义。

[原载《西南民族大学学报》(人文社会科学版),2010年第9期]

【注释】

[1]怒江傈僳族自治州概况编写组编:《怒江傈僳族自治州概况》,北京:民族出版社,2008年,第26页。

[2]徐亚非、温宁军、杨先民:《民族宗教经济透视》,昆明:云南人民出版社,1991年,第58~59页。

[3]高发元主编,徐浩著:《怒江峡谷人家——傈僳族》,昆明:云南人民出版社,2003年。

[4]杨学政、韩军学、李荣昆:《云南境内的世界三大宗教》,昆明:云南人民出版社,1993年,第130~142、178页。

[5]赵伯乐主编:《新编怒江风物志》,昆明:云南人民出版社,2000年,第162~164页。

[6]高发元主编:《云南民族村寨调查·傈僳族——泸水上江乡百花岭村》,昆明:云南大学出版社,2001年,第122~130页。

[7]云南省编辑委员会编:《傈僳族社会历史调查》,北京:民族出版社,2009年,第9页。

[8]韩军学著:《基督教与云南少数民族》,昆明:云南人民出版社,2000年,第91页。

[9]高发元主编:《云南民族村寨调查·傈僳族——泸水上江乡百花岭村》,昆明:云南大学出版社,2001年,第126~128页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。