胡北明 王挺之

一、生态旅游概念泛化引出的思考

生态旅游这个发展根植于上个世纪六七十年代新型的旅游形式,自从上个世纪90年代传入我国后[1],一直成为学术界和实业界关注和研究的热点,尤其是一些经营以自然资源为基础的旅游产品的旅游目的地和旅游企业,更是对生态旅游倾注了极大的热情。

生态旅游的定义提出已有25年,但其内涵界定依然模糊。国际上关于生态旅游的概念和内涵的界定多达140多种,但都没有形成一个世界通行的标准。[2]国内近年来也有众多学者和专家致力于给生态旅游下定义、研究其相关的内涵,但都没有取得统一的认识,造成了生态旅游概念的“泛化”。[3]这种概念的泛化带来了理论界的困惑,实践上的混乱。主要表现在:一方面使得理论研究越来越困惑,实践中却没办法制定统一的认证标准。[4]另一方面生产者将生态旅游作为一种营销手段,没有从根本意义上去坚持生态旅游的基本原则,消费者面对既陌生,又具有吸引力的新型旅游形式,却是无所适从,不知怎样选择旅游目的地。最后不少地方政府仅把生态旅游作为一面旗帜,对生态旅游的理解也仅仅停留在以“自然为基础”、使用自然资源上,以发展大众旅游的思路来发展生态旅游。“上项目、铺摊子”,大搞各种设施建设,造成了很多地方的生态环境的破坏。[5]

造成生态旅游概念的泛化的原因,一方面是生态旅游这种新型旅游形式的复杂性,另一方面是研究者们没有从生态旅游参与者角度去回答什么是生态旅游,生态旅游应该符合什么样的规则,缺少从生态旅游的主要利益相关者的角度进行整体研究。

对以上问题,笔者以九寨沟风景区为例,在前人研究的基础上,运用系统分析的方法,以生态旅游的主要利益相关者(生态旅游者、生态旅游企业经营者、当地政府及当地社区居民)为实证调查研究对象,分析各个主要利益相关者对生态旅游内涵的认知及关注焦点以及与生态旅游发展的态度,并进行有效的对比分析,以期从利益相关者的视角对统一生态旅游的认证标准提供有益的参考,并借用低碳经济的理念界定生态旅游的内涵概念,为地方政府在发展生态旅游业时提供对策性建议。

二、研究方法

近年来随着遗产旅游的不断升温,九寨沟的旅游接待人数由上个世纪80年代开业之初的2.7万人增加到2007年的290万人[6]。由于景区长期超负荷运转,景区的生态环境受到了一定程度的破坏。同时由于接待压力的增加,景区的人工建筑不断增多,与以原始自然景观为主的景区极不协调。生态旅游一直是九寨沟景区的一张品牌,“5·12”地震后,借助于四川省震后旅游业的重建契机,景区的管理层开始对发展生态旅游重新进行探索。

本研究采用问卷调查及访谈的形式获取原始资料与信息。问卷分为三大部分,被访者对生态旅游认知、被访者对发展生态旅游的态度及被访者的基本资料。

在问卷设计上,基本资料部分采用类别尺度,包括性别、年龄、受教育程度、职业、职业层次、职业是否与旅游业相关、家人是否从事旅游业、个人月收入、是否听说过或参加过生态旅游等选项。在调查对象上主要选取旅游者、旅游企业经营者、当地居民及政府工作人员四类主要利益相关者。

对生态旅游的认知和对发展生态旅游的态度等采用李克特五点量表尺度(Likert Scale),依序由1分到5分代表非常不同意、不同意、普通、同意到非常同意。其中对生态旅游内涵认知因素沿用卢小丽等(2003)的研究成果,[7]设计了以“自然为基础、对保护的贡献、当地社区受益、环境教育、道德规范与责任、可持续性、旅游享受体验和文化原真性[8]”等8个标准。每个标准设计4~7个子问题(每个子问题以期对不同标准进行阐释,针对不同的受访群体,子问题的设计有所不同),共47个子问题,每个子问题依据其对对应标准的重要程度的不同设置不同权重。每个标准的得分为其各个子问题的得分乘以对应权重所得分之和。居民对发展生态旅游的态度只设计了一个问题,即“是否认同生态旅游的开发”。

调查对象的选取上,当地居民分别为九寨沟内的泽查洼寨、树正寨、荷叶寨(包括新寨与老寨)的居民,问卷调查总人数为126人;旅游者以进入景区旅游的游客为主,调查地点设置景区入口处,问卷调查总人数为238人;旅游企业经营者以景区外的酒店、餐馆、商品销售点及九寨沟管理公司等企业的有关人员为调查对象,调查人数82人;政府工作人员以九寨沟管理局的工作人员为主,同时对阿坝州分管旅游的有关人员也进行了访谈。调查时间为2009年7月15日至18日和8月5日。

对所获得的有效问卷的调查结果数值化,采用Excel软件进行统计分析。

三、结果与讨论

(一)样本描述

本次调查共收回有效问卷448份,样本中男性占54.5%,女性则占45.5%;年龄以30~50组人数占44.75%,50岁组占20.75%,30岁组占21%;学历基本项上,居民组以中学(高中)为标准,上过中学的占38%,中学以上的占17%,以下的占45%。其他3组人员以大学(包括大专)为标准,依次占30.33%、37%、32.67%;职业基本项上,各组有所区别,居民组以是否从事旅游业来划分,结果为从事旅游业的占63%,没从事旅游业(包括所有家庭成员)占32%,企业经营者组从事酒店业占38%、餐饮业33%、景区22%,旅游者组企业工作占33%、公务人员28%、其他人员39%。对于旅游企业经营者和政府人员增加了职业层次选项,以期考察处于不同层次的人员对生态旅游认知的差异性,其中企业经营者组管理层占33%,职员层67%,政府工作人员组分别为64%和37%。

另外,调查结果显示只有34%的居民听过生态旅游,有23.6%的居民参加过生态旅游活动,对生态旅游知晓程度最高的是政府工作人员(95%),其次是旅游者(89%),企业经营管理者只有74%。

九寨沟作为亚太地区首批通过“绿色环球21”认证的自然保护区,[9]当地居民对生态旅游较低的知晓度,企业经营者对生态旅游的知晓度达74%。这也或多或少折射出目前景区在生态旅游教育上存在的种种问题。

(二)对生态旅游内涵认知情况的调查

对于生态旅游内涵认知的调查,沿用8个标准47个因子的问卷调查,各个分组调查所获取的基本资料用t检验(t-test)进行显著性分析,剔除各个生态旅游内涵认知因素中各个子问题对该主题说明程度较低的因子,余下36个因子采用加权平均法对每个对应主题因素进行单因素方差(One-way ANOVA)的统计分析。

1.不同利益群体基本资料与生态旅游内涵认知的差异性分析

研究者首先以受访群体的基本资料作为变量分析其对生态旅游内涵认知的差异性。

(1)教育程度的提高,环境意识愈高,也较注意生态旅游中的“环境教育”内涵,也能认同旅游地的可持续性经营与发展。可见,随着教育程度的提升,环境教育的效果也愈显现出来。

(2)旅游居民组中,家庭或某个家庭成员是否从事旅游业,对发展生态旅游的认知程度不同。调查结果表现出从事旅游业的居民,对生态旅游的保护、环境教育、可持续发展认识程度比不从事旅游业的居民高。同时从事旅游业的居民对生态旅游的其他内涵因素的认识也表现出比其他居民较高。

(3)旅游者组中,教育程度越高,对“文化原真性”的内涵因素认知越高;对“当地社区受益”因素的认知也越高;旅游者的收益水平越高对“旅游享受体验”的因素认知越高。

(4)旅游经营者组中,不同职业的经营者对生态旅游的认知差异也较大,酒店业、餐饮业与旅游交通业的经营者对生态旅游各个因素的认知相对较低,而景区的经营者对生态旅游的认知较高。同时,处于管理层和服务层的经营者对生态旅游的认知因素也有较大差异,管理层对生态旅游内涵的认知普遍高于服务层的认知。

(5)政府工作人员组中,领导层与一般政府工作人员在生态旅游内涵的认知上也有差异,领导层对生态旅游的认知较为准确和客观,而一般政府工作人员对生态旅游的认知更多融入了个人的理解和情感因素。

2.不同利益相关者群体对生态旅游内涵认知的差异性分析

笔者又以不同利益相关者群体作为变项与以其对发展生态旅游的内涵认知因素进行t检验与单因素方差分析,并以最小显著差异法(LSD)进行事后比较。得出以下结论。

(1)不同利益相关者对“以自然为基础”的因素共同拥有较高的认识,对生态旅游过程的“文化原真性”因素普遍认知较低。被调查者普遍认为生态旅游就是回归大自然,只要旅游者走进大自然的怀抱或者景区主要以自然景观为主的就是生态旅游。而对生态旅游过程中的“文化原真性”的因素认知普遍较低,即对生态旅游的概念普遍局限于“自然生态旅游”,对“文化生态旅游”的认知普遍较低。

(2)不同利益相关者群体对发展生态旅游过程中涉及自身利益的因素普遍关注较高,而对在生态旅游过程中对自身群体有约束的部分或者需承担责任的因素认知却较低。

(3)对“环境教育”因素的认识,各个利益相关者群体普遍认为应是政府承担之责任,而对于社区居民、旅游者和旅游经营者也应在环境教育上承担相应的责任认知却不高。

3.不同利益群体对生态旅游认知与发展生态旅游的态度的相关性检验

为了分析不同利益群体对不同生态旅游内涵因素的认识与与其对发展生态旅游的态度之间的关系,研究者对问卷资料进行了重新统计。即每个生态旅游的内涵因素认知的作为可有效解释控制变项(X变项),以对发展生态旅游的态度作为效标变项(Y变项)进行回归分析,对具有相同控制变项(X变项)即对生态旅游的某个内涵因素认知程度相同的问卷,将生态旅游发展态度的认知的平均值作为效标变项(Y变项),列为一组观测值,并对各个小组分别作对生态旅游内涵的认知与发展生态旅游的态度之间的相关性检验。

基于篇幅关系,研究者选取居民组对“当地社区居民受益”和“文化原真性”因素的认知态度与其对发展生态旅游的态度之间进行回归分析(Regression Analysis)和用F分布进行相关性检验,并作具体说明。

表2 居民对“当地社区受益”因素的认知与发展生态旅游态度之间的相关分析表

由于F=133016.5>F(1,18)=4.41,因此应该否定假设H0,认为β1(相关系数)≠0。变量X(居民对“当地社区收益”因素的认知程度)对变量Y(当地居民对发展生态旅游的态度)有极其显著的线性影响,也就是可以认为当地居民对生态旅游是否带来“当地社区受益”因素的认知程度影响其对发展生态的态度。进一步分析β1(相关系数)>0的,其两变量之间是正相关,也就是说居民对该因素的认知越高,其对发展生态旅游的态度越肯定。

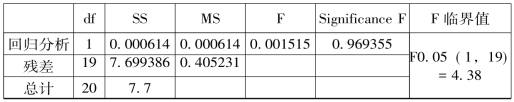

表3 居民对“文化原真性”因素的认知与发展生态旅游态度之间的相关分析表

由于F=0.001515<F0.05(1,19)=4.38,因此待检假设H0:β1(相关系数)=0成立。居民对“文化原真性”因素的认知与其对发展生态旅游的态度之间不相关。同上面的方法我们对各个利益群体对生态旅游的各项认知因素与发展生态旅游的态度之间进行回归分析,并用F分布(样本分布)进行相关性检验,得出下表。

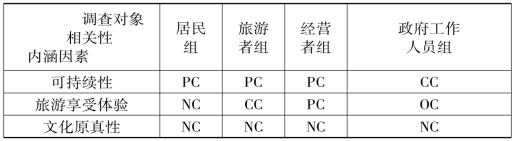

表4 各利益群体对生态旅游认知与发展生态旅游态度之间的相关关系分析表

注:NC表示不相关;PC表示正相关;OC表示负相关;CC表示典型相关。

从上述的计算分析可得出以下结论:

(1)生态旅游“当地社区受益”认知较高的居民,也较肯定生态旅游未来的发展,而居民的态度与参与在很大程度上影响生态旅游业的发展。可见要使生态旅游能有所发展,政府和旅游企业则应该在发展生态旅游的过程中增加当地居民就业的机会与收入。然而通过表5可看出,旅游企业经营者并没有意识到“当地社区受益”是其主动应承担的责任,与对未来生态旅游的发展没有必然的联系(旅游经营者组和旅游者中,“当地社区受益”与生态旅游的发展是不相关的)。

(2)旅游者对生态旅游的认识强调“以自然为基础”外,同时强调生态旅游的“享受和体验”,而旅游企业经营者同样也强调此两项因素,并对这两项因素与未来生态旅游的发展进行了典型关联。在这种供需趋同的认识下,必然会造成生态旅游开发的“泛化”,最后流于大众旅游的发展模式,必然对环境生态进一步造成损害。

(3)“道德规范与责任”和“环境教育”两项因素的认知,旅游者和经营者同时表现出与未来生态旅游的发展的不相关的认识,而此两项因素是生态旅游开发过程中的主客体须承担的重要责任。因此,建立生态旅游旅游者行为规范及生态旅游经营行为规范为核心的生态认证制度是生态旅游发展的当务之急。

(4)政府工作人员将“对保护做贡献”“道德规范与责任”“当地社区受益”“环境教育”“可持续性”等因素与发展生态旅游进行典型关联,凸现了生态旅游的保护性、居民利益中心性、责任性、教育性及可持续性等特征。[10]

(5)各个利益群体都认为生态旅游“文化原真性”因素与生态旅游的发展不相关。生态旅游除了“自然生态旅游”外,是否应包括“文化生态旅游”以及文化的原真性问题,这是值得进一步研究的课题。

四、结论与建议

(一)主要结论

生态旅游内涵的认知程度与被调查者受教育程度、职业及职业层次有关。而不同利益群体基于不同的利益角度对生态旅游的内涵因素的认知存在较大的差异,对生态旅游的内涵关注焦点也不同。各个利益群体对生态旅游内涵的关注的焦点与其对未来生态旅游的开发态度有典型相关关系,而对其不够关注,或者认知较低的因素与未来生态旅游的开发态度之间无相关关系。

总的来说,对生态旅游概念的认识,各利益相关者都停留于自然生态资源的旅游开发层面上。政府工作人员认为生态旅游就是通过对自然资源的旅游开发,推动对自然环境的保护和对公众的环境教育,实现自然环境的可持续发展,其核心就是“自然观光旅游+保护+责任”。旅游经营者则认为生态旅游是对自然资源的开发,为旅游者提供回归自然、享受自然的旅游体验产品。而旅游者对生态旅游的认识则处于一种朦胧状态,受经营者的导引,认为生态旅游经营者提供的产品就是所谓的生态旅游产品,生态旅游就是“大自然旅游”。居民对生态旅游的认识则最为模糊,往往将生态旅游等同于一般的大众旅游,生态旅游开发也就是一般意义上的自然资源的旅游开发。

(二)有关建议

在全球进入低碳经济时代,世界旅游组织提出了发展低碳旅游[11]的新型旅游发展理念[12],因此生态旅游应成为低碳旅游经济的重要发展模式。基于利益主体的视角以及全球低碳经济的宏观背景。笔者认为,生态旅游应以一定区域范围内自然环境和文化形态为载体,开发设计出低碳旅游产品,满足旅游者低碳旅游活动形式,促进当地经济发展及资源有效保护和可持续发展的一种旅游发展模式。

1.给政府有关部门的建议

在政府主导型旅游发展模式下,政府部门在生态旅游的发展的过程中肩负着不可推卸的责任。政府首先要充分认识到生态旅游不只是对自然生态环境的旅游开发、保护和持续发展问题,而是涉及自然生态和文化生态的旅游开发、资源保护和持续发展的问题,并在此认识的基础上制定严格的生态旅游行为规范及旅游经营行为规范,倡导低碳旅游形式,[13]加大针对当地居民、旅游者及旅游经营者的自然环境和人文教育宣传。九寨沟景区独特的自然景观及浓郁的藏族文化是九寨沟景区发展生态旅游的根本,但同时也是相当脆弱的一环,因此政府应进行科学的规划,推行严格的生态环境承载力制度。

生态旅游开发过程中,当地居民的受益机制,只有政府从政策的角度才能推行并付诸实施,例如通过建立准入企业用工条件制度、企业利润回馈社会制度等等。

2.对旅游企业的建议

生态旅游不仅指在原生态自然景区开展旅游,同时对企业经营者的经营行为的生态性也有较为明确的规定,企业经营者不仅应成为生态经营行为的遵守者,同时也应成为环境教育的宣传者和生态保护的贡献者。

3.对当地社区居民的建议

九寨沟风景区是国内生态旅游开发较为成功的景区,同时也是生态较为脆弱的地区之一。生态旅游业的开发,需要的不仅仅是旅游者、开发者、政府对景区生态保护做出贡献,也需要当地居民参与到生态保护中来,自觉的成为环境教育的宣传者。生态环境的破坏最大的受害者是当地居民本身,而不是旅游者或者开发者。

生态旅游不应只成为企业的一句时髦的宣传口号,从产品的生产、销售到消费都应做到全过程的生态性。旅游企业还应建立利益回馈机制,[14]当地社区受益是生态旅游可持续发展的重要一环。

[原载《西南民族大学学报》(人文社会科学版),2010年第5期]

【注释】

[1]宋瑞:《关于建立我国生态旅游认证制度的思考》,载《桂林旅游高等专科学校学报》2004年第1期,第56页。

[2]吴楚材、吴章文等:《生态旅游概念的研究》,载《旅游学刊》2007年第1期,第67页。

[3]郭舒:《生态旅游概念泛化思考》,载《旅游学刊》2002年第1期,第69页。

[4]吴楚材、吴章文等:《生态旅游概念的研究》,来源同前,第68页。

[5]郭舒:《生态旅游概念泛化思考》,来源同前,第72页。

[6]数据来源:九寨沟管理局《九寨沟历年接待人数和旅游收入统计表》。

[7]卢小丽等:《生态旅游概念识别及其比较研究》,载《旅游学刊》2006年第2期,第59页。

[8]卢天玲:《社区居民对九寨沟民族歌舞表演的真实性认知》,载《旅游学刊》2007年第10期,第91页。

[9]宋瑞:《关于建立我国生态旅游认证制度的思考》,来源同前,第57页。

[10]吴楚材、吴章文等:《生态旅游概念的研究》,来源同前,第68页。

[11]笔者注:低碳旅游,就是借用低碳经济的理念,以低能耗、低污染为基础的绿色旅游。它不仅对旅游资源的规划开发提出了新要求,而且对旅游者和旅游全过程提出了明确要求。

[12]Thea Chiesa:Towards a Low Carbon Travel&Tourism Sector,TheWorld Economic Forum,2009.

[13]国务院:《关于加快发展旅游业的意见》,国发〔2009〕41号。

[14]吴忠宏等:《居民对生态旅游认知与态度之研究》,载《旅游学刊》2005年第1期,第62页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。