张 杰[1]

一、引言

自南传上座部佛教传入云南以来,在结合云南部分少数民族文化的基础上,成为傣族、布朗族、德昂族、阿昌族和部分佤族、彝族等民族的宗教信仰活动的重要组成部分,对这些民族的语言文字、生活方式、风俗习惯等产生了巨大影响,成为这些少数民族传统文化中不可割裂的有机成分,并在这些地区逐渐形成中国南传上座部佛教文化圈。但随着我国社会转型的推进,云南南传上座部佛教文化受到巨大的冲击,宗教的社会功能日渐式微,相应的问题浮出水面,其中“有寺无僧”问题日益突出。虽然学术界一直对云南南传上座部佛教“有寺无僧”这个现实问题密切关注,但是对此做深入研究的还很少。由此,深化对这个问题现状的认识,既是南传上座部佛教文化传承与发展的内在要求,也是满足信教群众宗教信仰需求的集中体现。有效地解决这个问题,不仅关系到云南宗教和谐秩序的构建,而且关系到南传上座部佛教在现代社会中的积极作用的发挥,有利于推进云南“两强一堡”[2]战略的实施,更有利于云南边疆的民族团结与社会安定。

二、云南南传上座部佛教“有寺无僧”问题现状

(一)云南南传上座部佛教“有寺无僧”问题的时间路线

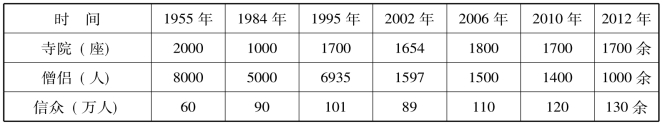

大约在13至14世纪,南传上座部佛教由泰国北部传入云南西双版纳,随后逐渐盛行,进而传至德宏、临沧、普洱等地区,逐渐形成成熟的中国南传上座部佛教文化圈。在我国对少数民族地区进行民主改革以前,云南南传上座部佛教处于繁荣的景象,寺院数量众多,僧侣队伍庞大,几乎没有出现过有寺院却没有僧人主持宗教活动的“有寺无僧”现象。“文化大革命”期间,云南南传上座部佛教遭受了巨大的灾难,寺院数量锐减,僧侣被迫还俗或者逃避国外,整个南传上座部佛教呈现衰败的气象。自十一届三中全会以来,我国恢复了宗教信仰自由政策,云南南传上座部佛教在一定程度上得到恢复和发展,部分僧侣从境外回国,僧众人数有所增加,但僧侣队伍中佛学造诣高的僧人十分罕见并出现有寺院无僧侣主持宗教活动的现象,由此“有寺无僧”问题凸显于中国南传上座部佛教文化圈。随着我国社会转型的推进,南传上座部佛教寺院数量得到稳定,信众多达100余万人,但是僧侣人数依然处于递减趋势。截至2012年,云南南传上座部佛教寺院数量有1700余座,僧侣人数1000余人,信众130余万人,僧侣人数与寺院数量的比例不足1∶1,也就是说连一座寺院一个僧人的配置都达不到。然而,信众人数却呈递增的趋势,信众的宗教信仰需求没有得到充分满足。笔者通过文献查阅和实地调查收集到云南南传上座部佛教从1955年至2012年部分年份有关寺院数量、僧侣人数、信众人数的数据资料(见表1)。

表1 1955-2012年部分年份的云南南传上座部佛教寺院、僧侣、信众数量统计表

上表数据显示:云南南传上座部佛教在1955-1984年间,寺院数量从2000座减至1000座,僧侣从8000人减至5000人,信众从60万人增至90万人;在1984-1995年间,寺院数量从1000座增至1700座,僧侣从5000人增至6935人,信众从90万人增至101万人;在1995-2002年间,寺院数量从1700座减至1654座,僧侣从6935人减至1597人,信众从101万人减至89万人;在2002-2006年间,寺院数量从1654座增至1800座,僧侣从1597人减至1500人,信众从89万人增至110万人;在2006-2012年间,寺院数量从1800座减至1700余座,僧侣从1500人减至1000余人,信众从110万人增至130余万人。综上所述,云南南传上座部佛教寺院数量在1984年后开始出现波动式增加,直到2010年才趋于稳定,为1700座,但还是没有恢复到1955年的数量;僧侣数量在1995年增加到6935人,到2002年呈递减趋势,形成“有寺无僧”的现象;信众数量在2002年后不断呈上坡式攀升。由此可见,云南南传上座部佛教“有寺无僧”问题的严峻性和紧迫性。

(二)云南南传上座部佛教“有寺无僧”问题的空间分布

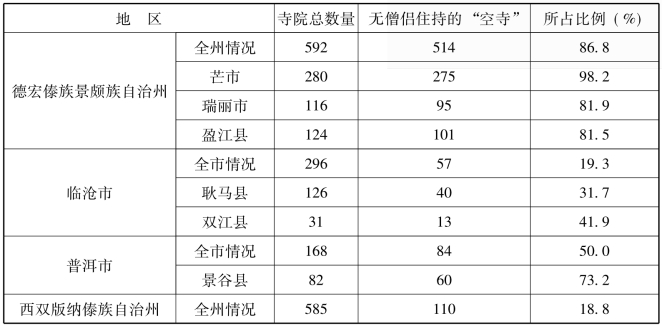

云南南传上座部佛教主要分布在西双版纳、普洱、临沧、德宏等地区,信教群众有130余万人。由于历史和自身建设等综合因素的影响,僧侣队伍人才匮乏,远远满足不了信教群众的需求。根据2012年调查数据,云南各地区南传上座部佛教现有寺院总数量和无僧侣住持的“空寺”及其所占比例情况见表2。

表2 2012年云南各地区南传上座部佛教寺院总数量和无僧侣住持的“空寺”及其所占比例情况

由上表可知,德宏傣族景颇族自治州共有正式登记的南传上座部佛教寺院592座,但只有78座寺院有僧侣,86.8%的寺院没有僧侣担任住持,平时一般由“贺路”[3]管理,实际上处于关闭状态,只有重大佛教节日之时才开门让群众入寺礼佛。其中,芒市有280座寺院,275座无僧侣住持,占该市寺院总数量的98.2%;瑞丽市有116座寺院,21座有僧侣住持,95座为“空寺”,占该市寺院总数量的81.9%;盈江县有寺院124座,23座有僧侣住持,“空寺”达101座,占该县寺院总数量的81.5%。西双版纳傣族自治州全州共有正式登记寺院585座,“空寺”有110座,占该州寺院总数量的18.8%。因此,除这个地区情况比较好之外,其他的南传上座部佛教信仰地区“有寺无僧”问题都比较突出。例如,临沧市耿马县共有南传上座部佛教寺院126座,只有86座有僧侣住持,“空寺”有40座,占该县寺院总数量的31.7%;临沧市双江县31座寺院中,有13座是“空寺”,占该县寺院总数量的41.9%。普洱市依法登记的南传上座部佛教寺院有168座,现有84座“空寺”,占该市寺院总数量的50.0%,其中景谷县82座南传上座部佛教寺院中就有60座是“空寺”,占该县寺院总数量的73.2%。[4]综上所述,在云南南传上座部佛教信仰地区中,从全州(市)的情况看,“有寺无僧”问题由重到轻受灾程度的次序分别为德宏傣族景颇族自治州、普洱市、临沧市、西双版纳傣族自治州,“空寺”所占总数量的比例分别为86.8%、50.0%、19.3%、18.8%;从地方县市的情况看,德宏傣族景颇族自治州的地方县市“有寺无僧”问题均高于其他州市的地方县市,最严重的是芒市。云南南传上座部佛教“有寺无僧”问题的空间分布,目前呈现出以德宏傣族景颇族自治州为中心并向周边其他地区扩散的态势。因此,有效地解决这个问题已迫在眉睫,它直接关系到云南南传上座部佛教文化传承与边疆社会稳定。

三、云南南传上座部佛教“有寺无僧”问题的影响

(一)南传上座部佛教文化传承面临“断代”的危险

南传上座部佛教主要分布在中缅边境地区,是当地最主要的宗教信仰形式,相继在云南西双版纳、德宏地区发展繁荣,以后逐渐发展到临沧、普洱等地,成为傣族、布朗族、阿昌族、德昂族等民族全民信仰的宗教,并对当地的佤族、拉祜族等其他一些民族产生了不同程度的影响,在与这些少数民族传统文化相互融合的基础上,形成了独具特色的佛教文化。云南是中国南传上座部佛教文化圈的中心,南传上座部佛教文化内容丰富多彩、形式各具特色。在形式上,主要有“润派”“摆奘”“朵列”“左抵”等教派,各派在对戒律的修持方面有较多差异;在内容上,主要结合傣族的传统文化,形成了具有民族特色的佛教文化体系,表现在语言文字、生活习俗、文化教育、民族节日等方面。云南南传上座部佛教作为中国佛教三大体系之一,具有完备的三藏经典,其内容博大精深,可谓文化艺术之瑰宝。佛、法、僧是佛教构成的基本要件,而僧人作为佛教三宝之一,在佛教的创建、发展与传承过程中扮演着重要的角色,可以说没有僧人,佛教就无从谈起。目前,云南南传上座部佛教普遍面临“有寺无僧”的问题,多数寺院没有僧侣住持,变为“空寺”,宗教的社会功能日趋淡化。作为佛教文化传播主体的僧人如果缺乏,则佛教文化传承将面临巨大的挑战。云南南传上座部佛教信仰地区的传统教育模式是寺院教育,僧人在寺院教授社会年轻人学习佛教文化、民族知识、社会经验。如今,姑且不论年轻人是否有入寺当小和尚的意愿,寺院本身就缺乏僧侣,作为佛教文化传播者的地位日益弱化。文化一旦失去传播者,这种文化必然出现传承断代的阵痛。现在,云南南传上座部佛教由于“有寺无僧”正在经历这个过程。

(二)境外僧人入境主持宗教活动,潜藏境外宗教渗透危机

从当前云南南传上座部佛教整体发展趋势上讲,没有僧人住持的寺院数量呈增长趋势,而信众人数又呈现出不减反增的态势,必然存在信众心灵的强烈宗教信仰需求没有得到充分、合理的满足,他们就会积极主动地去寻求满足自身宗教体念的其他途径。那么在本地村寨寺院没有僧侣的情况下,聘请境外僧人主持寺院宗教活动的现象就会层出不穷。

据统计资料显示,2000年西双版纳傣族自治州全州有境外僧侣98人任寺院住持,2001年经过清理后还有59人,2006年仍有23人。德宏傣族景颇族自治州的情况更加突出,2006年全州有僧侣住持的寺院总共有90座,而由缅甸籍僧侣住持的寺院就有40座(其中,外籍比丘任住持的29座,由外籍沙弥尼任住持或管理的11座),占总数量的44.4%。瑞丽市总共有11座由沙弥尼管理的寺院,其中有10座是由缅甸人担任住持。同时,德宏傣族景颇族自治州全州242名僧人中,缅甸籍的僧人就有88人(其中比丘43人、沙弥18人、沙弥尼27人),占全州僧人总数量的32%。瑞丽市36名比丘中缅甸籍的就有25人,16名沙弥尼中有15人为缅甸人。芒市的12名沙弥尼则全部是缅甸人。此外,目前德宏傣族景颇族自治州不仅有境外僧侣到境内主持寺院宗教事务,而且从缅甸到境内主持寺院管理的“贺露”也不少。例如,瑞丽市114名“贺露”中,70人为缅甸籍人员,其中少数为短期聘用,多数为长期聘任,而且有的已在我国境内落户,分到了田地,并在当地结婚。据2012年调查统计,西双版纳傣族自治州有缅甸籍僧侣95人;整个德宏傣族景颇族自治州有住持的南传上座部佛教寺院为78座,其中41座寺院的住持是缅甸籍僧人;瑞丽市共有南传上座部佛教僧侣30多人,其中缅甸籍僧人就有一半之多;临沧市亦有缅甸籍僧侣60多人。

境外僧人入境主持寺院事务的现象,一方面有悖于我国现行宗教政策,加大了宗教管理的难度;另一方面,在中缅边境地区、中老边境地区和东南亚地区,南传上座部佛教是群众主要的宗教信仰,各国间跨境进行宗教活动的现象十分普遍,外僧入境主持寺院事务在人们看来是很正常的,但正是这种现象给境外宗教渗透创造了条件。例如,1996年泰国一名长老入境到西双版纳傣族自治州的勐海县擅自建了7座佛塔;1998年缅甸小勐拉的佛爷多次私自进入勐海县打洛镇,攻击我国的宗教政策,要求当地傣族无条件听从缅甸佛爷的指挥,并要求我方的边民每15天到境外接受其传法,鼓吹只有这样才能得到佛的保佑;2000年,缅甸曼回寨的都新满佛爷煽动说,“西双版纳傣族自治州勐海县打洛镇的曼掌、曼厂、景洛村自古以来都是缅甸的领土”,鼓动这三个中国傣族村寨的群众到境外去寻找自己的根。

(三)寺院宗教管理模式受到挑战,宗教管理工作难度增大

在历史上,云南南传上座部佛教与封建领主制相结合,在适应当地社会结构的基础上,逐步形成了自己独特的金字塔形组织管理体系。这个体系的主要内容包括僧界的佛寺管理模式、僧团管理模式和俗界的波章管理系统。在此金字塔形管理模式下,村寨佛寺处于金字塔的底端,数量众多,共同支撑着金字塔中上层的中心佛寺和总佛寺。然而,当前云南南传上座部佛教“有寺无僧”的现象主要出现在信仰地区现存在的佛寺当中,处于金字塔底端的村寨佛寺绝大多数没有僧人主持宗教活动,寺院成为“空寺”的虚置状态,这给历来重视基层宗教管理的云南南传上座部佛教无疑增添了不小的管理难度,也对传统的南传上座部佛教的宗教管理提出了严峻的挑战。新中国成立以后,云南南传上座部佛教历史上与封建领主制相对应的封建等级制管理模式被废除,但是与之相适应的佛教内部组织制度(佛寺、佛塔等级管理制度)和处理与佛教相关的社会事务的波章管理制度却未消失,新的组织体系和管理模式尚未建立和完善,以及在目前“有寺无僧”“境外僧侣入境住持寺院”现象突出的实际情况下,德宏、西双版纳等地区在佛寺缺乏僧侣住持时,只好由“贺露”“波章”暂行管建佛院宗教的社会事务。例如,德宏傣族景颇族自治州2009年在瑞丽、芒市、陇川三县市试行“贺露”管理模式,分别选举产生了“贺露”组织,制定了“贺露”管理办法。虽然这种制度把南传上座部佛教的宗教活动纳入社会管理体系之中,但由于该制度自身存在的局限性(主要表现在僧俗界限的混淆不清、“波章”角色身份的认同、职能划分的范围等方面),还是不能有效地解决信众日益增长的宗教信仰需求问题,同时在一定程度上也增加了云南南传上座部佛教宗教活动管理的成本和难度系数。

(四)部分南传上座部佛教信仰地区的傣族信众改信基督教

在云南信仰南传上座部佛教的民族中,傣族是主体民族,在中国南传上座部佛教文化圈的形成和发展过程中发挥了重要作用。但近代以来,基督教在云南少数民族地区得到传播,进入21世纪以来,基督教的传播迅速,基督教信徒人数呈现持续上升趋势,也不断地渗透到信仰南传上座部佛教的傣族地区,由于南传上座部佛教自身面临无人主持佛寺、信众的宗教需求得不到满足的情况,部分傣族南传上座部佛教信众改信了基督教。

在德宏傣族景颇族自治州,自2003年盈江县盏西镇帮别、平原镇姐岗和旧城镇拜掌等傣族村寨个别群众改信基督教之后,许多傣族群众也跟随改变信仰,改信基督教。据2009年末统计,全县改信基督教且受洗礼的傣族群众已有110人,到2010年,包括受洗礼和慕道友已有20多个村寨的400余人,呈现出快速增长势头。此外,陇川县城子镇教会十多年前就组织了20多人的宣传队到傣族村寨进行宣传,但收效甚微,目前仅有20多名傣族人改信基督教,主要集中在城子镇经商的傣族中。芒市约有30名傣族人改信基督教。瑞丽市约有10名傣族人改信基督教。在西双版纳傣族自治州,目前景洪市约有1700人,勐海县约有50人,勐腊县约有100人改信基督教。其中,除了景洪市历史上的那几个传统“鬼寨”(主要是曼允、曼列、曼响三个村寨)自然延续下来的大约800人外,其余均为改革开放以后特别是2000年以后新增的信徒。例如,景洪市城区教堂现有傣族信徒约50人,其中约70%的是年轻人(主要集中在18~35周岁),并设立有专门的傣族信徒小组。

虽然目前云南傣族改信基督教的人数不是很多,对傣族传统文化的冲击也很小,但由于基督教和傣族传统文化之间存在着较大的差异和矛盾,这种矛盾又往往会引发一系列的社会问题,因而对当地的社会稳定构成了较大影响。根据我们在对教徒访谈中了解的情况,西双版纳的基督教徒和其他群众之间发生了很多冲突。这些改信基督教的傣族群众受到其他傣族人的强烈反对和谴责,有的甚至要求将改信基督教的傣族村民驱出村寨。

总之,传统宗教观念逐渐淡漠以及对宗教生活的疏远,使得以南传上座部佛教为核心的傣族传统文化对人们的约束力日益减小,具体表现为“有寺无僧”问题日益凸显,从而为基督教的传播和人们改信基督教提供了适宜的社会土壤。值得注意的是,由于南传上座部佛教和基督教都属于较为成熟的制度化宗教,都是所谓的“强势宗教”,因而它们之间的矛盾冲突所产生的社会影响力会更大更持久。

四、云南南传上座部佛教“有寺无僧”问题的原因分析

(一)“文化大革命”时期宗教活动被禁止所造成的僧侣“断代”

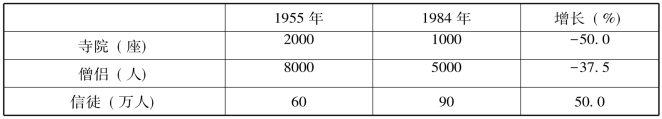

在“文化大革命”期间,我国民族宗教政策被取缔,各级宗教工作部门几乎全部被撤销,各宗教组织的活动被停止。多数宗教活动场所及宗教设施被毁坏、拆除、关闭或改作他用,大批宗教经书、法器和宗教用品被焚毁,一些宗教界人士被批斗或判刑监禁。云南南传上座部佛教也没有幸免于难,其活动场所即寺院数量从1955年的2000座减至1000座,减少了50%;其宗教教职人员即僧侣人数从1955年的8000人减至5000人,减少了37.5%。具体情况见表3。

表3 1955年和1984年云南南传上座部佛教寺院、僧侣、信众情况统计表

在“文化大革命”期间,云南南传上座部佛教寺院和僧侣数量陡然下降,许多僧侣逃亡境外或被迫还俗。直到1982年《关于我国社会主义时期宗教问题的基本观点和基本政策》这一重要文件的出台,宗教信仰自由才得到恢复。云南南传上座部佛教在一定程度上得到恢复与发展,寺院数量有所增加,但远远少于“文化大革命”前的数量,僧侣也比较缺乏,出现僧侣“断代”的现象。这就为云南南传上座部佛教“有寺无僧”问题的产生埋下了伏笔。

(二)南传上座部佛教为核心的傣族传统文化对人们影响力的减弱

历史上,云南傣族传统文化对人们的影响和约束力,是在社会礼俗与南传上座部佛教结合的基础上,通过村社组织发挥出来的。南传上座部佛教与社会礼俗已达到很高的整合水平。传统上,傣族男性在五六岁时就要进佛寺当几年和尚,学习佛经、傣族文字及宗教伦理规范。只有在佛寺中度过几年和尚生活的人才能成为被社会承认的“熟”人,成为真正的傣族男人,而未进过佛寺的男子则成婚都很困难。新中国成立后,传统的村社组织基本解体,南传上座部佛教也受到一定程度的削弱。虽然改革开放以后南传上座部佛教有所恢复和发展,但在市场经济快速发展的冲击下,人们的价值取向开始由传统的以伦理价值为主转变为以经济价值为主,因此按照传统入寺为僧的人越来越少。人们不愿意出家为僧,也不再愿意举办规模大、花费高的佛事活动,甚至不再愿意花费过多精力按照传统方式供养僧人。[5]如此等等,致使“有寺无僧”在许多地区成为一种普遍现象。

(三)学龄儿童入寺为僧问题导致寺院僧源供应不足

傣族男童出家接受佛寺教育的传统由来已久。南传上座部佛教传入傣族地区以后,佛寺成为傣族传统教育的主要场所,成为傣族社会特殊的“学校”,担负起传承佛教文化和民族文化的双重功能,“佛寺是学校,佛爷是老师,经书是课本,和尚是学生”的观念深入人心。传统上,傣族男性在五六岁时就要进入佛寺当几年和尚,在佛寺中学习佛经、傣族文字及宗教伦理和社会规范,结束佛寺生活后按照有关的规范生活。新中国成立后,特别是在“文化大革命”期间,南传上座部佛教受到巨大冲击,傣族男孩入寺为僧的传统几近消失。改革开放以后,随着党的宗教政策逐渐落实,群众心中的宗教热情开始释放出来,宗教活动逐渐恢复,男童入寺为僧的传统也得以复兴,并在20世纪80年代后期达到了高峰。例如,西双版纳的曼飞龙村1982年恢复了“文化大革命”后的第一次送男童入佛寺活动,到1988年,村中住寺的小和尚达到有史以来最多的23人。[6]但是,学龄儿童入寺为僧传统与1986年颁布的《义务教育法》相抵触,成为当时影响较大的问题。据调查,当时西双版纳勐海县勐遮镇适龄儿童入学率仅为50%~60%,离教育部的相关要求差距很大。在当地相关部门采取了一些相关措施以解决这个问题后,适龄儿童入寺当小和尚的现象发生了一些变化。据笔者2012年在普洱市景谷县的调查,23.1%的家长愿意把自己的孩子送到缅寺(佛寺)当小和尚,学习缅文;而57.4%的家长认为男孩子当小和尚一段时间就可以了,为了不耽误孩子学习汉文化,只要给孩子换个乳名就可以了;同时有19.5%的家长认为男孩子不当小和尚也行。可以看出,傣族居民对适龄儿童入寺当小和尚这种行为的态度发生了变化,直接减少了寺院僧人的来源,加剧了“有寺无僧”现象。

(四)年轻人的宗教观念逐渐淡薄,宗教行为日趋理性化

随着现代化潮流不断涌向云南傣族村寨,傣族年轻人受教育程度日渐提高,对宗教的认识从直觉禁忌趋向于理性思考,开始对宗教的价值和意义有了自己的判断。加之傣族年轻人往往到外地求学或出外务工,彼此之间交流的话题就转移到现代城市的变化和工作学习情况等方面。这些人中很多由于常年不在家或者其他原因未曾有过在寺院出家当小和尚的经历,现在也不重视宗教活动。2012年笔者在普洱市傣族村寨调查过程中了解到,村寨中留守下来的年轻人虽然每逢重要的宗教活动都积极参加,但是他们很多人仅把它当作文化娱乐活动,而传统宗教活动的神圣性几乎被忘却殆尽。当问及他们将来是否会像自己的长辈那样等老了到寺院里去“纳福”时,很多人都认为自己不会出家当和尚,因为自己现在、以后还有很多自己喜欢做的其他事情,没有时间也不可能像老人们那样定期去佛寺“纳福”,更不想长期出家。由此可以看出,由于年轻人普遍对南传上座部佛教观念淡薄,宗教行为理性化,不愿意出家,导致“有寺无僧”现象普遍地存在于云南傣族地区。

(五)当代寺院教育模式不完善,僧才培养的力度不够

在传统的云南南传上座部佛教寺院教育模式中,寺院不仅具有宗教场所的功能,而且是傣族社会重要的教育场所,成为佛教培养社会人才的重要基地。从南传上座部佛教传入到新中国成立以前,寺院教育是傣族人民接受教育,学习宗教知识、民族文化、社会技能的唯一途径。寺院教育的内容涉及天文历法、医学、塔式建筑等自然科学,也涉及民间神话、文学艺术等丰富的人文社会科学。随着社会主义制度在云南南传上座部佛教信仰地区的建立,教育与宗教分离,传统的寺院教育被现代的教育体系所替代,宗教僧才的培养在各级佛学院等专门的宗教教育场所进行,如云南佛学院和各级佛教分院。但是,云南上座部佛教的教育模式还不完善,各地区发展也不平衡,各级教育衔接不够紧密,教育资源缺乏整合,教育水平参差不齐,僧人外流现象严重。例如,1990年中国佛协与泰国佛教界达成协议,西双版纳傣族自治州佛教协会选派10名僧侣前往泰国清迈佛教学院学习深造,但他们学成回到西双版纳后,目前已还俗7人,只有3人在寺院工作;德宏傣族景颇族自治州陇川县2003年选派3名僧人去缅甸学习三年,回来后就还俗了。此外,当地信教群众普遍认为国外的僧侣信仰更虔诚,宗教学识更高,而我们自己培养的僧侣虽然通汉文、傣文,但是对巴利文不熟悉,不能熟诵佛经,实践经验不足,回来也无力主持佛事活动,因此人们更倾向于聘请缅甸、老挝的僧侣到境内主持寺院教务和宗教活动。这样,就进一步加剧了“有寺无僧”问题的恶性循环,为境外宗教渗透云南地区提供了便利条件,也给云南少数民族地区带来了宗教安全和社会安全方面的隐患。

五、云南南传上座部佛教“有寺无僧”问题的对策建议

(一)完善教育模式,延续寺院僧侣来源

傣族适龄儿童入寺当和尚的传统与九年义务教育政策之间的矛盾,为南传上座部佛教僧侣短缺问题增添了巨大的难度。为解决这个问题,当地相关部门需要做出巨大的努力。一方面,当地政府和宗教组织应完善相关行政法规和制度,以保证适龄儿童接受国家规定的九年义务教育。虽然西双版纳傣族自治州政府在1993年颁布了《民族教育条例》,规定“在初等义务教育阶段学校学习的适龄儿童和少年,不得入寺当和尚”,西双版纳傣族自治州佛教协会随后也制定了《西双版纳傣族自治州僧伽管理的若干规定》,要求“儿童僧侣必须到学校接受九年义务教育”,但是这些法规与条例仍旧没有很好地解决适龄儿童入寺传统与九年义务教育之间的矛盾。因此,亟待具体而详细的新的法规与条例出台。另一方面,亟待制定佛寺教育和学校教育相互之间矛盾的调节机制。例如,采取推迟接受义务教育的年龄,先入佛寺接受传统教育,几年后再进学校接受义务教育的“错时教育”方式;或者采取白天进学校接受义务教育、晚上入佛寺接受传统教育的“插时教育”方式。这些教育方式的可行性相对比较大,能促使有关学校里“和尚学生”的教育模式转变,即由单一的学校教师教育变为佛爷参与的教育,采用“政府、学校、教师-佛爷-和尚学生”的教育模式。这在某种程度上,既能保证适龄儿童接受义务教育,又能解决因僧源不足而产生的“有寺无僧”问题。

(二)拓宽培养渠道,提高僧侣队伍素质

云南南传上座部佛教的“有寺无僧”问题和“缅僧入境”问题密切相关,由于僧才缺乏,不能充分满足信众的宗教需求。因此,应根据当地的实际情况,搭建僧才培养的有效渠道,提高僧侣队伍素质。首先,在州、县、乡级的总佛寺或中心佛寺中,创建南传上座部佛教培训中心,时间分为短期培训与长期培训,内容包括佛教经典、傣语、汉语以及国家宗教政策、法规等方面,着重提高僧侣的佛学造诣和汉语水平;其次,宗教事务部门和云南省佛教协会定期举办宗教政策、法规的培训,使国家的宗教政策、法规深入民心,培养爱国爱教的高素质佛教教职人员;再次,坚持选送僧侣中的骨干力量和佛学院的优秀学僧到东南亚、南亚佛教大学留学深造;最后,创办更多的巴利语系高级佛学院,培养云南南传上座部佛教的后备人才。通过多渠道的培训与学习,塑造“通经典、懂文化、懂政策”的年轻佛教教职人员,逐步提高南传上座部佛教僧侣队伍的素质,“有寺无僧”问题的解决便指日可待,同时也可以有效地将“缅僧入境”所带来的“宗教渗透”问题拦截在云南边境之外,有利于云南边境地区的宗教安全和社会稳定。

(三)转变传统观念,创新宗教管理体系

首先,宗教管理部门要引导转变“每村一寺”的观念,采取建立“中心佛寺”的方式有效整合该区的人力、物力和财力,对空寺进行有效管理,充分发挥中心佛寺的功能和作用,为基层佛寺培养僧才;同时根据实际需要,放权给总佛寺和中心佛寺在全区内对僧人进行合理调配,辅助解决南传上座部佛教“有寺无僧”问题,满足信教群众的宗教信仰活动需要。其次,信教群众应逐渐转变传统的“一个村寨供养一寺”的供养方式,转向以“多个村寨供养一个中心佛寺”的方式。最后,完善宗教寺院内部管理模式,建立现代寺院民主管理模式。

(四)发展寺院经济,改善僧侣生活待遇

世俗社会对神圣世界的经济支持是宗教发展的经济保证,其支持也逐步形成了寺院经济。云南南传上座部佛教寺院经济在传统上几乎完全依靠世俗世界的供养,并且只有“村寨供养”这一种供养模式,多元化供养模式还没有形成。因此,寺院经济发展程度不高,寺院日常活动没有经济来源,僧侣的待遇水平普遍较低,造成大量的僧才外流,不愿出家为僧的人数与日俱增。一方面,发展寺院经济在一定程度上可以缓解僧人缺失的问题;另一方面,完善僧侣的社会保障体系,适当提高僧侣的生活待遇,留住僧才,以满足广大信众的宗教信仰需求。

【注释】

[1]张杰:云南民族大学人文学院硕士研究生,研究方向为宗教社会学。

[2]中共云南省委八届八次全会工作报告中指出,紧紧围绕建设绿色经济强省、民族文化强省和中国面向西南开放的桥头堡(简称“两强一堡”),是云南省经济社会发展新的奋斗目标。

[3]“贺路”指的是还俗后的比丘,他们是本民族中的知识分子,由于熟悉佛教典籍和佛教仪轨,一般被信众选为宗教管理人员。西双版纳地区称为“波章”,临沧地区称为“布般”,德宏地区称为“贺路”,普洱地区称为“安章”。

[4]文中所引云南南传上座部佛教“有寺无僧”的数据来源于笔者的实地调查和云南省宗教事务局的统计数字。

[5]传统上,南传上座部佛教的僧人由各户村民轮流每天送饭进寺院供养。而现在很多寨子的信众都不再直接给僧侣送饭,要么送米,要么直接给钱,由僧人自己做饭吃或者去饭店吃。

[6]郑晓云:《社会变迁中的傣族文化--一个西双版纳傣族村寨的人类学研究》,载《中国社会科学》,1997年第5期。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。