社会学视野下的宗族与仪式:以华北宗族为例的实证研究

刘 芳

(上海政法学院社会管理学院)

在围绕中国宗族开展的人类学、社会学研究中,最具代表性和影响力的是弗里德曼的中国宗族范式。在《中国东南的宗族组织》等著作中,弗里德曼集中探讨了一系列与宗族有关的变量和概念,并对共同财产等经济性要素格外关注(1)。他在此基础上提出的若干模型、假设,一直都是学术界探讨最集中、争论最激烈的核心论题。可以说,围绕着弗里德曼范式的分析和论辩,构成了中国宗族研究的一条主线(2)。

在反思、批判弗里德曼范式的过程中,学者们最为关心的是,倘若经济性要素不具有决定性的作用,那么哪些因素才是影响中国宗族构成和发展的关键变量?对于这一问题,有的学者关注地方化聚居等地域性因素,有的重视文化、族谱等历史性因素,还有的突出祭祖、葬礼等仪式性因素。

本文回顾了弗里德曼的中国宗族范式,梳理了相关的学术反思和理论创新,同时也注意到已有研究的局限。为此,作者借鉴社会学、人类学在“仪式”、“共同体”、“会”等方面的研究成果,结合笔者的田野经验与已有研究展开对话,并提出初步的研究推论和理论假设,以期对中国宗族的研究有所助益。

一、中国宗族研究的弗里德曼范式

20世纪40年代,埃文思·普里查德、福忒思等英国结构功能主义学者通过对努尔、泰兰西等无国家社会“裂变宗族制”结构的深入研究,构建起颇具影响的非洲宗族范式(3)。从理论渊源上,弗里德曼的研究与这一范式可谓一脉相承。但与非洲学派的理论旨趣不同,弗里德曼不想止步于对非集权同质性社会的研究。他真正的理论雄心,是希望通过中国宗族研究修正和突破非洲宗族范式。

在弗里德曼中国宗族范式的构建过程中,通过祀产、祠堂等形式表现出来的共同财产要素发挥了核心作用(4)。从这类经济性要素出发,弗里德曼系统地阐释了中国宗族的裂变模式、类型结构和形成机制。

非洲宗族范式关注地缘政治结构和血缘宗族间的高度契合,宗族裂变在这一理想情境下会达至某种均衡或平衡状态。相比之下,弗里德曼将影响宗族结构的关注点转向了经济性因素,指出在中国是“宗族内部的贫富不均产生了不平等的裂变分支”,而这些“直接依赖于经济资源”的裂变群体,如果没有祠堂、土地或其他共同性财产要素的支持,就不可能产生并作为独立的实体长期存在。在此基础上,弗里德曼创造性地提出了中国宗族的“非平衡裂变”模式,并以此突破了非洲范式的理论框架(5)。

弗里德曼进一步指出,社会声望、政治权力,尤其是经济地位上的巨大优势,使中国宗族中的强宗大族往往比弱小宗族更具凝聚力,也体现出更为复杂的非平衡裂变结构。基于中国宗族的这种特性,弗里德曼构造出一个以A模式、Z模式两个“理性类型”为两端的宗族类型连续统。由于“共同财产的不平等获益模式一直是大规模宗族组织的重要特征”,因此具有“非平衡裂变”典型结构的,是较为富裕、成员众多且高度分化的Z型宗族。相对的,小型的A模式宗族并不稳定,当他们富裕起来并形成祖田、族产后,就会开始向大型宗族发展(6)。换言之,A型宗族始终具有Z型化趋势,而拥有较多祖田族产的Z模式才是中国宗族的发展趋向和主要形态。在这里,共同财产规模、分化程度等经济性要素始终是弗里德曼运用“A-Z模型”类型化中国宗族的关键变量。

最后,弗里德曼对中国宗族存续和形成机制的解读,也是建立在共同财产等经济性要素之上的。在他看来,中国东南区的大型宗族组织,一定程度上依赖于移民早期开垦高产土地形成的共同财产。共同财产与宗族存续间的联系是如此紧密,以至于如果祖田、族产等在现代化过程中被蚕食殆尽,则宗族组织也会随之消亡。在探讨宗族形成机制时,弗里德曼指出,“高产稻米经济形成的财富盈余和累积促成了共同财产体系的运作,共同财产又推动了大型继嗣性社区共同体的发展”。继而,弗里德曼在“边陲社会”情境下,又综合稻作、水利、处女地开发等经济性要素,建立起一套分析宗族形成的独特解释机制(7)。

总体来看,弗里德曼对共同财产的强调,使他倾向于把中国宗族理解为一种以继嗣关系为载体,以合作性为基本特征,具有非平衡裂变典型结构,拥有共同财产的实体性组织。在人类学、社会学界的后续研究中,中国宗族以继嗣关系为载体的合作性特征获得了广泛认同(8),但其他围绕共同财产等经济性要素形成的论断和假设则遭到了普遍质疑。而这些不间断的学术争论和反思,也推动了中国宗族研究的创新和发展。

二、对弗里德曼范式的反思与突破

(一)对弗里德曼范式的学术反思与批判

弗里德曼范式的核心假设,是作为关键变量的共同财产等经济性要素,与中国宗族的构成发展之间存在紧密的联系。而大量针对弗里德曼宗族研究的学术反思和创新,也围绕着这一假设及其核心变量展开。

华若璧(R.Watson)在她的新界宗族研究中注意到,大型支配宗族完全可以通过祠堂等共同财产,由无法上溯继嗣关系的独立宗族联合形成(9)。共同财产等政治经济要素不仅可以形成非平衡的宗族裂变(Fission),还可以产生相反的聚合(Fusion)效应,构成裂变模式无法涵括的聚合型宗族。研究台湾宗族的学者也发现了相似情况,并对裂变型和聚合型两类宗族组织进行了区分(10)。实际上,弗里德曼本人在他学术生涯的晚期也注意到这一问题,并对聚合型宗族的存在表示了认同(11)。

同时,田野研究也推翻了弗里德曼从经济生态角度对宗族形成所做的因果性解读。有学者通过比较两个台湾村落的宗族资料,指出边陲社会初期,出于稻作和灌溉需要形成的生产合作首先是一种地域性的跨家族的合作,这类生产生态要素并非催生宗族组织的主要动因(12)。而韩敏、杜赞奇等人的研究,则质疑了Z型宗族组织与富裕度高、分化明显等要素的密切关系,他们在皖北、冀中等地都发现了富裕程度低、贫富差距小,但却系谱清晰、宗族特征明显的宗族个案(13)。

另外,宗族作为拥有共同财产之控产单位的思路也受到较多批判。有学者指出,家庭也是重要的控产单位,即使是占有相当多土地的强势宗族,也可能把田产继承限定在家庭内部,并因此成为不具备祖田等共同财产的非控产组织。由此,拥有共同财产的控产型宗族,很可能是华南地区的特有类型,共同财产应该更普遍地存在于家庭层面,而不是宗族之中(14)。

上述针对共同财产等经济性要素展开的反思和批判,动摇了弗里德曼从经济性视角解读中国宗族的范式逻辑。大量研究表明,经济性因素与宗族的结构类型、生成机制间并无明确的相关或因果联系,非平衡裂变并非中国宗族的典型构成形式,大型控产宗族也仅是中国各类宗族组织中极为特殊的一种。由此,要理解更为一般意义上的中国宗族,就必须突破弗里德曼的解读模式,寻找新的更具普遍解释力的变量和要素。

(二)尝试突破弗里德曼范式的中国宗族研究

基于上述原因,在尝试突破弗里德曼范式,实现理论创新的过程中,一些研究者开始关注弗氏相对忽视的地缘性因素对宗族的影响。弗里德曼受到非洲学派地域、宗族重合模式的影响,更多关注单宗族村落,并认为形成这类村落是宗族发展的内在动因和总体趋势。而针对此论断的研究反思,则更为重视村落内的宗族聚居和地方化要素。

有学者指出,中国宗族是个相当严格的封闭系统,在此基础上形成的村落社区多由数个宗族构成,这与非洲范式血缘、地缘高度重合的社区模式完全不同。那些没有共同财产且宗族意识强烈的华北宗族,往往高度聚居于村落内某一区域,这类宗族“不仅力求同族聚居,甚至希望同族土地连在一块”(15)。艾亨(Ahern)反思了弗氏的单宗族村落模式,并对单宗族村落和两类不同的多宗族村落进行了区分。她发现,很多宗族族谱不仅标示出血缘系谱的脉络,更详细记载了该宗族迁徙、定居的过程。她由此推断,是聚居和地方化等地缘性因素而不是财产性因素,主导着宗族的构成和运作机制(16)。

不过,有研究者注意到,即使已达至地方化聚居理想状态的单宗族村落亦可能宗族意识淡薄,鲜有合作性的宗族活动。也有学者指出,共同财产和地方化聚居都有强化宗族组织的作用,只不过地方化似乎更容易凝聚宗族组织,而前者除非有相当规模,否则很难达到同样的凝聚作用(17)。由此,聚居和地方化变量虽然重要,但仍需与其他要素综合起来解读中国宗族的形态和构成。

除了地域性因素,另一类尝试突破弗里德曼范式的研究把关注点转向了族谱、文化等历史性因素。弗里德曼的宗族范式虽建立在深入文本研究的基础之上,但仍明显具有结构功能主义的实证方法论倾向。在弗氏看来,族谱虽是从社会学角度探讨中国宗族的绝好素材,但却可以主观臆造,因此与具备合作性特征、凝聚力较强的宗族组织没有必然的联系。

就此问题,科大卫区分了口传族谱和文本族谱,并从“入住权”理论出发,指出宗族存续的意义更多体现在族人的历史认同上,而文本族谱不仅编制出共享入住权的宗族群体,更凝聚了宗族成员,因此发挥着关键作用。在此基础上,科氏提出了宗族的“文化创造”理论,之后更进一步扩展到“国家认同”等宏观的文化历史维度(18)。受其影响,不少研究开始重新审视中国宗族,认为它“是在国家行政划分的框架下,由一群无论有无血缘关系的人建构的一个父系继嗣群体”,应该从文化认同角度对其展开研究(19)。

不过,也有研究对族谱和文化视角持怀疑态度,认为族谱和宗族的生成发展没有必然联系。有的宗族虽然有族谱和祠堂,却不曾有过集体宗族活动(20)。实际上,如果注意到弗里德曼、沃森等人对宗族合作性基础的强调就不难发现,重视共时性实证材料的人类学、社会学学者,更多将族谱等历史资料作为田野资料的辅助和补充。若从实证研究的方法论出发,单纯的族谱记载还不足以理解具有合作性特征的中国宗族组织,笼统的文化因素也很难直接运用于社会学等相关学科的学术探讨之中。

三、仪式、共同体与宗族

(一)仪式性变量与中国宗族研究

在弗里德曼的宗族范式中,与共同财产等经济性变量相比,仪式变量始终处于次要位置。在弗氏看来,各类仪式中只有以祠堂、祖牌或祖先坟茔为载体的祭祖活动,能部分体现宗族的合作性特征,其他则多不具备凝聚宗族组织的作用。受其影响,人类学、社会学家在研究中国宗族时,很少把仪式活动从政治经济系统中剥离出来,当作独立自变量加以研究。

随着理论对话和相关探讨的深入,仪式性活动开始受到重视,更有研究将其作为理解中国宗族形成和发展的核心变量加以强调。有学者认为,族谱和祠堂作为发达继嗣组织的重要元素,都具有仪式上的目的;选墓址,看祭日,重长幼,也都具有仪式上的意义。而土地出产专门用于祭祖仪式的祭田是最为普遍的宗族公田形式,发挥非仪式性功能的族田相对少见。也有学者关注葬礼仪式,认为明清以来宗族组织的发展与宗族性葬仪的流行关系密切,葬礼活动也是形成宗族纽带的重要因素之一(21)。

学者们在运用仪式变量解读中国宗族时,多关注祭祖或葬礼,似乎中国的继嗣群体仅仅在面对逝者时才存在。但实际上,这两种仪式体现的宗族合作特征也会因地因时而有所不同。满铁调查资料显示,即使合作性特征明显的宗族组织,在清明时也可能按门支分开进行祭祀。华北的宗族祖坟祭祀与祠堂、祖牌祭祀虽具有社会学意义上的相似功能,但更容易和家庭、门支祭祀混淆,近年来华北的族祭也更多转变为针对近世祖先的家庭性祭祀(22)。另有研究指出,与宗族性特征明显的华南葬礼相比,华北地区的葬仪多在家庭和家族的凝聚力上发挥作用(23)。笔者在对华北宗族的田野考察中也发现,随着村规民约的限制和生活模式的转变,当地的祭祖、葬礼仪式已经简化很多,其对宗族凝聚力的促进作用也在不断弱化。

不少研究也注意到,与宗族密切相关的仪式并不限于祭祖和葬礼。华若璧指出,明确的宗族意识和父系继嗣观念,可以表现在对姻亲和未嫁女儿的消极态度上,更可以体现在对婚姻仪式的操持和运作之中,弗里德曼实际上忽视了婚姻仪式在表达、彰显宗族凝聚力方面的巨大作用(24)。某种程度上,宗族性婚仪中的姻亲和宗亲原则多处于相互竞争的张力状态。而婚礼中的礼单等资料,则能反映出究竟是姻亲还是宗亲关系在主导村落社区的日常生活(25)。另外,也有学者关注节庆仪式在形成宗族凝聚力方面的关键作用,认为这类仪式普遍存在于那些宗族意识较强的宗族组织中。比如,华北宗族的拜年活动多被广泛的宗亲互动主导,是与清明节类似的体现宗族凝聚力的重要年度性仪式。有的宗族虽没有全宗族性的祭祖活动,却有全族性的拜年活动。初一这天,宗族“所有成员在本族长辈的家中聚集,并给宗族中所有的长辈磕头拜年”。

这些从婚姻、节庆仪式探讨中国宗族的研究反思,扩展了宗族性仪式的内容和范围,凸显了仪式变量在解释中国宗族结构、特征和凝聚力上的重要作用,也与笔者收集到的宗族田野资料相契合。不过,这类研究多关注某种未受重视的仪式活动与宗族凝聚力间的密切关系,并未尝试运用新的概念体系或理论框架,对各种宗族层面的仪式活动进行总体性的把握。

(二)从信仰研究到宗族研究:“共同体”、“会”与中国宗族研究的扩展

在与弗里德曼宗族范式构成理论对话中,一些围绕信仰、宗族及仪式活动开展的人类学、社会学研究,通过“会”、“共同体”等概念,突破了宗族研究固有的范式框架,为我们理解中国宗族提供了一种新的思路和视角。

“共同体”(Gemeinschaft)这一概念出自德国社会学家滕尼斯的代表作《共同体与社会》,主要指传统社会中联系紧密、互动频繁、亲密无间、守望相助的小规模群体,包括血缘共同体、地域共同体和精神共同体三种主要形式。日本学者在研究中国乡村共同体时,侧重探讨其传统性、情感性和互动性,与滕尼斯对“共同体”的理解十分接近,对华语学界也产生了较大影响。在滕尼斯的理论化、概念化工作之后,涂尔干又推动了共同体研究的实证化、变量化。他提出的特性分解方法被广泛借鉴,其中涉及成员间互动的变量更成为分析、理解共同体的关键要素(26)。

不过,虽然中国宗族在滕尼斯等人的理论框架下具有血缘共同体和地域共同体的明显特征,但“共同体”这一人类学、社会学领域的重要概念,并未引起中国宗族研究者们足够的重视。在涉及共同体的研究中,最具代表性的是围绕民间信仰和乡村共同体的社会学研究。杨庆堃认为,民间信仰在传统乡村共同体的维系和整合中扮演着重要角色。作为集体性的庆祝活动和崇拜仪式,民间信仰可以提供一个超越经济利益、阶级地位和社会背景的集体象征,并为共同体凝聚力的形成创造条件(27)。刘铁梁指出,通过庙会等信仰性、仪式性活动,村落内部形成了一种密切互动的关系,村民的共同体意识也在这一过程中得到了增强和巩固(28)。平野义太郎也着眼于信仰性、仪式性要素,认为以村庙为中心形成的“会”,在伦理、情感和组织方面都发挥着凝聚作用,中国乡村社会也因此具有明显的共同体特征(29)。

综观上述,基于民间信仰的乡村共同体研究,学者们多着眼于信仰在仪式互动层面发挥的共同体凝聚作用。笔者则在田野研究中注意到,民间信仰等仪式活动并不局限于村落层面,它同样可以强化宗族的共同体特征。有学者认为,神明会等信仰组织与宗族组织有颇多相似之处,宗族的仪式核心虽多为祖先崇拜,但也可以是围绕神明展开的信仰活动,这类信仰仪式同样可以发挥凝聚宗族组织的作用(30)。沃森在妈祖研究中也注意到,妈祖虽然在中国东南地区广受崇拜,但她在一些地方信仰实践中却是强势宗族村落支配权的象征,祭拜妈祖的仪式活动也因此成为强化宗族共同体的一种手段(31)。在台湾,保圣大帝信仰体现出民间信仰在强化、巩固宗族凝聚力方面的重要作用。在福建,民间信仰中的神明也常常和祖先附会在一起(32)。在华北,蔺相如既是广受尊敬的神灵,亦是蔺氏宗族的共同祖先,蔺氏宗亲会与蔺相如信仰的发展相辅相成(33)。不仅是民间信仰,天主教等制度性宗教的信仰仪式也可以提升宗族的凝聚力,这在华北和东南地区的宗族组织中都有所体现(34)。

以上述探讨信仰、仪式与宗族凝聚力的研究为基础,不少学者注意到宗族在各类仪式活动中所体现出的“会”或会社特征:作为可以贯通宗族、宗教等不同乡村组织的范畴,“会”这一概念有助于我们把握中国宗族的特殊性。从这个角度反观中国乡村的宗族与会社,则清明会、丧葬委员会、婚礼执事会、村庙委员会、村落天主教会等,都可以发挥维系和凝聚宗族组织的作用。这些宗族性的“会”或会社组织,某种意义上讲亦具有“仪式共同体”的典型特征,发挥着整合宗族共同体的重要作用。

对比中外人类学、社会学学者的乡村民间信仰研究与宗族研究,不难发现,前者“仪式共同体”的分析维度,也同样适用于后者以合作性特征为基础对中国宗族进行的探讨。通过仪式互动、“会”、“共同体”等视角开展的研究,也在概念体系和理论框架上具备了贯通宗族研究和信仰研究的穿透力。结合已有田野研究与上述理论反思,笔者认为:仪式和共同体的研究思路颇具普遍性解释力,可以为我们理解一般意义上的中国宗族组织提供一个独具创造力和创新性的理论视角。

四、理论反思和研究设计

(一)理论反思

综观中国宗教研究的发展历程,从弗里德曼对经济性变量的强调到反思弗氏研究的学者对地域性、文化性、仪式性要素的关注,这一学术领域多年来已取得了很大进展,但从社会学的角度看,当代中国宗族研究在研究范式的实证性、推广性及变量化等关键问题上,仍面临着不少困境和挑战:

首先是核心分析要素的变量化问题。弗里德曼之所以将经济性要素作为其宗族研究范式的核心,不仅在于其对中国宗族结构发挥着巨大的影响,更在于其作为宗族组织重要的外显特征,具有方便观察、易于测量、可操作化等社会学意义上的变量特质。波特(35)指出,弗里德曼的研究之所以具有范式性的指导意义,就在于经济性要素是一个具有社会学价值的研究变量,透过它可以清晰、具体地探讨中国宗族组织的结构和特点。相比之下,地域性、文化性要素的社会学变量特征则非常模糊,地方化聚居的程度、文化和族谱认同的程度都很难清晰地界定和测量。而从某种仪式活动入手开展的宗族研究,也并未凸显出仪式性要素的社会学变量特征。

其次是研究进路的实证性问题。受英国社会人类学传统的影响,弗里德曼的宗族研究范式具有鲜明的实证方法论特征。但囿于时局的限制,弗里德曼不得不偏重文献和史料分析方法,在资料采借上也更多倚重史料记载、前人著述等文本性的非实证材料。弗里德曼范式的这一结构性特征,使得后续的学术对话多在文本材料和实证材料两个层面上展开。随着研究者更为广泛地借鉴和引述文献史料,近年来文本研究的方法论取向已日渐成为中国宗族研究的主流(36),围绕文化性要素开展的宗族研究反思更多遵循这一研究进路。只不过,历时性的研究方法不能替代共时性的实证考察,单纯地关注文本和史料并不符合弗里德曼构建中国宗族范式的初衷,也无益于在当代中国宗族研究中延续社会学的研究视角,凸显社会学实证研究的特色。

最后是理论范式的推广性问题。在构建中国宗族研究范式的过程中,弗里德曼希望其强调的经济性变量可以用来分析、探讨所有类型的宗族组织。基于此,弗氏将不具备共同财产的血缘继嗣群体排除在“宗族”之外,从而实现了其理论范式的“自圆其说”(37)。但实际上,这种基于华南宗族经验的论断,并不符合华北等地宗族组织的现实情况。同时,与经济性变量的范式困境类似,族谱等文化性要素、聚居等地域性要素、对某种宗族仪式的单独探讨,都面临着社会学意义上的推广性问题,即:始终有相当数量的宗族组织,或是散居在不同地方(38),或是没有族谱记载,或是缺乏某类仪式互动。

(二)研究设计

通过上述理论反思,笔者厘清了从社会学角度探讨中国宗族的研究框架和分析思路:

首先,出于对社会学研究的实证性考量,本文在方法论上将遵循社会学实证研究的个案比较模式(39),对具体的宗族个案和类型展开分析、比较。

费孝通在《云南三村》的序言中曾指出,“农村的社会结构并不是个万花筒,……而是在相同的条件下会发生相同的结构,不同的条件下会发生不同的结构。条件是可以比较的,结构因之也是可以比较的。如果我们能……把相同和相近的归在一起,把它们和不同的和相远的区别开来,这样就出现了不同的类型或模式了。这也可以称为类型比较法”(40)。与此类似,赵文词(41)对台湾宗教现代化与台湾社会民主化关系的探讨,也是建立在对慈济、佛光山、法鼓山、行天宫四个台湾宗教团体的个案比较研究之上。本文将参照和沿用这种个案类型比较的方法,只不过个案比较的分析单位将由上述研究中的村落社区和宗教团体转变为宗族组织。

其次,考虑到社会学研究的变量化取向,本文将围绕宗族性仪式这一核心变量,探讨其对宗族凝聚力和宗族结构的影响。与以往关注某类仪式的宗族研究不同,本文将仪式变量操作化为祭祖仪式、婚丧仪式、节庆仪式、信仰仪式四类,而个案宗族在越多种类的仪式互动中体现出宗族性特征,其宗族性仪式互动的程度也就越强。在具体研究方法上,本文主要采用参与观察、半结构访谈和开放式访谈等社会学质性研究方法,并辅以口述史、地方记载等文献历史资料。

最后,考虑到社会学研究的范式推广性问题,本文将重点关注最为一般的具有血缘继嗣特征的简单宗族组织,即那些虽然缺少共同财产或祠堂、族谱,却仍具有宗族合作性特征和一定凝聚力的华北宗族组织。

冀中南地区是20世纪40年代满铁“中国惯行调查”的重点区域,也是华北宗族势力较强的地区。调查显示,20世纪40年代,栾城县143个村庄中有60个村第一大姓人数过半,多姓混居的村中也普遍存在凝聚力很强的宗族组织(42)。本文选取的宗族个案位于栾城县召村(43),与宗族势力较强的满铁调查村落寺北柴村相距不远。同时,召村的宗族组织也与寺北柴村的郝氏宗族类似,并不具备义田、族田、祠堂等宗族共同财产。最新的资料显示,召村有耕地4000多亩,村民800余户,主要从事小麦、玉米种植和禽畜养殖,或外出务工,从事运输、建筑等工作,是较为典型的华北平原村落(44)。该村西面邻水,北东南三面都是耕地,每年的初夏、深秋是当地小麦和玉米成熟的农忙季节。2009年春季和秋季、2011年春季,笔者多次对召村及周边村落开展田野考察,收集了较为丰富的一手实证资料。

为便于进行宗族个案的分析比较,本文从召村的主要姓氏中选取了孔姓、徐姓、林姓、赵姓四个宗族群体作为主要的研究个案,其中孔姓和徐姓为本村最大两姓,林姓和赵姓规模中等。召村在人民公社时代是一个生产大队,下属十个生产小队,各小队按照村庄东西长、南北短的格局,自东向西两两依次排布。本文的四个研究个案中,赵姓相对分散地居住于村子西部,约在八到十队的范围,孔姓和徐姓相对集中地居住于村子的中西部和中东部,即二到六队和六到九队这两个区域,林姓则相对集中地居住于村子的东部和东北部,即一到三队这一区域(45)。此四姓总人口占全村人口的半数以上,同时其内部均有不同程度的门支“裂变”,符合学术界对“宗族”概念的一般理解。

五、对华北宗族仪式的个案比较研究

(一)孔氏宗族

孔姓是召村第一大姓氏,人口众多。据孔姓成员和其他村民回忆,召村孔氏的先祖“孔翰林”生活于清中期,是当时村里最有名望的士绅,现在召村所有的孔姓人家都可以上溯到这一共同祖先。

通过访谈和调查笔者了解到,该族直到清末光绪年间都还有木制的“家谱案”(也有族人说当年有一个规模更大的“家谱牌楼”),这意味着一百多年前的孔氏宗族可能是一个接近弗里德曼“Z模式”的大型宗族组织。只可惜家谱案等在抗日战争时期遭焚毁,虽然后来又重新“弄了个布的”家谱,但在“四清”时期又被毁掉(46)。

弗里德曼等人曾指出,在社会学意义上多见于华南的祠堂、祖牌祭祀与多见于华北的宗族祖坟祭祀具有相似功能,只不过相对而言,前者可以更为直接、清晰地表达宗族意识,体现宗族凝聚力(47)。孔氏宗族的家谱案或家谱牌楼本可以发挥很强的宗族凝聚作用,但连年的战乱和政治运动,破坏了家谱案等文本性的宗族载体,也扰乱了宗族记忆,销蚀了宗族意识。现在的召村孔氏,除了几位老人,大部分成员宗族意识淡漠,且无法勾勒出不同门支的系谱和传承关系。而孔氏成员在宗族意识和宗族凝聚力上的弱化,也表现在其宗族性仪式互动的缺失上。

有研究指出,各类围绕宗族祖先的祭祀活动曾经促进和体现了华北宗族的合作性特征,但近年来针对近世祖先的家庭性祭祀则不再具有此类作用(48)。孔氏宗族的情况与此类似,清明会等祭祀性组织和宗族老坟已成为老人们模糊的记忆,具有宗族性特征的祖先祭祀已难觅踪迹,祭祖仪式基本上被限定在家庭和家户的范围之内。

除了宗族性祭祖仪式的缺失,孔姓成员在婚礼和葬礼仪式上的宗族性互动也不够积极,一般是自家人操持“就不管别家了”,族人彼此间“在红白事上都没什么来往”(49)。从节庆仪式上看,每逢农历新年等重要节日,召村人都会互相拜访、问候,人数众多且在村中居住相对集中的孔姓成员也不例外,因此孔氏宗族仍存在一定程度的宗族性节庆互动(50)。

在信仰仪式方面,召村新中国成立前曾有一个大型佛寺镇海寺,还有龙王庙、五道庙、关帝庙等华北地区常见的民间信仰庙宇,目前村内仍有关帝、老母等多座民间信仰庙宇(51)。只不过目前多数孔姓成员既不是村内寺庙的管理者,也不是信仰活动的积极参与者。由此,孔氏成员在信仰仪式方面并没有形成任何宗族性的仪式互动。

总体来看,召村孔氏虽然依靠共同的祖先记忆维系了一定的宗族意识,但在祭祀、婚丧、信仰仪式等方面缺乏宗族性的互动;虽然在节庆活动中会互相走动,但宗族成员间的关系已日渐疏离,宗族的整体凝聚力较弱。从社会学宗族研究的角度看,具备宗族合作性基础和凝聚力特征的孔氏宗族,可能更多存在于族人日渐模糊的宗族传统和宗族记忆之中。

(二)徐氏宗族

徐姓是召村第二大姓氏,总人口与孔姓不相上下。与孔氏不同,徐氏祖上并非声名显赫的士绅,其开基祖XJH本姓周,是外村来到召村徐家的继子,大致与孔氏先祖“孔翰林”生活于同一时代。XJH也因为其过继身份成为召村徐氏宗族的始迁祖。XJH的后代人丁兴旺,经过十几代由其传下来的徐姓族人已成为本村徐姓的绝对主体(52)。召村徐氏存有族谱,分属L、F、D、X、R五门,徐氏族人可以借助族谱明晰自己的宗亲脉络,了解彼此的亲疏远近。与孔氏相比,召村徐氏的宗族意识更为明确,其较强的宗族凝聚力也体现在各类宗族层面的仪式互动中。

与华南常见的祠堂祭祀相比,华北依托祖先坟茔的宗族祭祀方式更不稳定。据徐氏族人回忆,该族的宗族老坟曾在村北回龙湾一带,可惜由于河流改道,早已与回龙湾一起消失,徐氏族人也因此失去了宗族性祭祖仪式的载体(53)。

不过,在被村民通称为“红白事”的婚礼和葬仪方面,徐氏族人的仪式性互动则十分积极。徐氏的男性宗亲群体不仅参与族内各门支成员的葬礼,也是族人婚礼仪式主要的参与和组织者。像徐氏R门的一次婚礼活动就清晰地体现出这种宗亲主导原则。只不过由于徐氏宗族各门支的规模都相对较大,徐姓族人更常参加的还是本门“自家的小辈”的婚礼。像徐氏R门的婚礼虽然有L门、X门等徐氏成员的参与,但仍主要由本门的男性成员主持和操办(54)。

有研究指出,华北宗族的凝聚力和组织特征常在拜年等节庆仪式中表现出来,即“虽然街坊近邻间也可能互相串门拜年,但父系宗亲群体始终是最优先的拜年对象”(55)。这与召村徐氏的拜年仪式十分吻合。大年初一这天,徐氏宗族的“人们都要起五更,大概后半夜四点时候立即起床,……煮饺子,……在饭前全家人们要向长辈磕头拜年,吃过大年饺子全家晚辈要向本族其他长辈磕头拜年”(56)。徐氏宗族在村中的拜年仪式遵循非常清晰的辈分、门支原则,在家庭中的拜年仪式完成后,徐氏族人都要从长门中辈分最长的老人开始,依次磕头拜年,恭祝长辈们新的一年身体健康,生活幸福。徐氏五门中L门最长,XJF老人又在此门中辈分最长,所以每年春节老人都是徐氏族人最优先的磕头、拜年对象(57)。

信仰仪式方面,召村在“文革”后重建的关帝庙和老母庙位于村子西部,虽然规模较小,但香火不断,每年初春的召村庙会在老母庙前举行,目前负责管理此庙的是一户徐氏人家。以前的召村庙会“非常热闹”,要请两个“唱会”一个“马会”,“台前都搭神棚,写上神名的牌位烧香点明,首场大戏演出还要举行迎神仪式”(58)。现在每逢庙会,人们都会准备鸡蛋、油和面,“打几炉烧饼”招待客人。在庙会的正日,不少村民还会参与“打扇鼓”等在村庙前举行的民间信仰仪式,几位徐姓人家的妇女还是此类活动的积极参与人(59)。不过,徐氏族人多是以个人的身份参与村庙管理和庙会活动,像每年庙会的“打扇鼓”仪式不仅有徐氏宗族的妇女参加,也有其他召村村民,甚至还有外村妇女自愿参与其中(60)。因此,各类有徐氏族人参与的信仰性仪式,并未在提升徐氏宗族意识、增强其宗族凝聚力方面发挥作用。

总体来看,召村徐氏以移居本村的始迁祖为开基祖,具备族谱等文化、文本资源,也具有依照门支形成裂变结构的典型特征,因此十分接近弗里德曼探讨的裂变型宗族组织,也符合艾亨从地方化聚居、科大卫从文化族谱角度对中国宗族组织的解读。不过,与华北小农社会的特征相吻合(61),徐氏宗族并未因经济和社会地位上的差异而体现出非平衡的裂变特征,其较强的宗族凝聚力也更多地表现并附着在各类宗族性的仪式互动上。虽然徐氏已无宗族性的祭祖仪式,信仰仪式也日趋个人化,但深入而广泛的宗族性婚礼、葬礼和节庆仪式,仍使得该族保有和维系了较强的宗族凝聚力。

(三)赵氏宗族

赵姓在召村虽然也属大姓,但比孔、徐两姓的规模要小得多。与孔氏、徐氏相比,赵氏族人缺乏对宗族先祖的共同记忆,其祖上既没有可资纪念的名士乡绅,也没有可以追溯的开基、始迁祖先。虽然大体勾勒出的三个门支轮廓使得赵姓具备了宗族裂变的基本结构,但绝大多数赵姓成员并不具备基本的宗族意识,无法厘清“互相远了”的成员间的宗亲血缘关系,宗族凝聚力相当低下(62)。而赵氏极其微弱的宗族意识和凝聚力,也表现在其宗族性仪式互动的普遍缺失上。

召村的孔氏、徐氏虽没有宗族性祭祖活动,但仍保有与宗族祖坟、祖牌有关的记忆,相比之下,赵氏在宗族性祭祀方面可谓一片空白,既无相关记忆,也无族祭活动。在婚礼和葬礼仪式方面,赵氏成员的情况与孔氏宗族类似,在宗族层面并没有什么来往,互动也不太积极(63)。以前召村的葬礼比较隆重,赵氏等宗族也会为前来吊丧的宗族成员摆设宴席,还会“搭台唱大戏,炮也放的厉害”,出殡的时候还“围村子转一大圈”(64)。近年来为建设县级文明示范村,村里设置了红白理事会,出台丧葬改革章程,提倡“一切从简不摆酒宴”,“不请小喝,更不搭台唱戏”(65)。

在这些村规民约的限制下,葬礼仪式已经简化很多,其对宗族凝聚力的促进作用也有弱化趋势。不过葬礼仪式的筹办组织过程,以及葬礼“执事”成员的分工与构成情况,仍是衡量反映宗族凝聚力的重要指标。在赵姓成员的一次丧葬活动中,构成葬礼“执事单”的数十位葬礼执事发挥着丧葬筹办委员会的作用,而这份名单也清晰地体现出赵氏成员极其低下的宗族凝聚力:葬礼执事中外姓成员比例很高,四位葬礼“主管”中只有一人是赵姓成员,除了“打墓”等必须由家中成员完成的以外,“记账”、“厨师”等项目的执事有很多不是赵姓成员。一位在仪式上负责“响器”的葬礼执事介绍说,由于死者家经营本村公交,还开有超市,因此赶礼、帮忙的人多为工作上的合伙人,而像他这样以朋友身份参与的也为数不少(66)。

就宗族性的节庆互动而言,由于平时走动少,居住分散,赵姓成员虽然在农历新年时也“要走亲戚”,但更多是给邻居和朋友拜年,宗族和宗亲层面的仪式互动不再具有优先权(67)。

信仰仪式方面,赵姓成员管理着村西关帝庙,参与本村庙会,在召村颇有影响的“灵媒”也多出自赵姓人家。不过,与徐氏信仰性互动的情况类似,赵姓成员也是以个人或家庭为单位介入上述活动的。以召村庙会为例,庙会期间“各家各户的亲戚朋友都来赶庙,非常热闹”,带着礼物来拜访的人们除了“走亲戚”的,就是“朋友多”,亲朋好友在庙会“头三天就开始”造访,“天天喝酒,……聚会”(68)。这类仪式互动给外村人提供了一个到召村走亲访友的机会,它主要对跨村落的信仰组织、亲属群体和朋友关系发挥凝聚作用,而与赵姓成员内部的宗族凝聚力关系不大。

总体来看,召村的赵姓群体虽具备一定的门支裂变结构,但其居住区域相对分散,不具备族谱等宗族文化和文本传统,也未在祭祀、婚丧、节庆、信仰等仪式活动中体现出宗族性特征。从某种角度讲,这意味着召村的赵姓群体已丧失了几乎所有可以提供宗族凝聚力的要素,也不再能被视为社会学宗族研究的探讨对象。

(四)林氏宗族

林姓也是召村大姓之一,其宗族规模大体与赵姓相当。从宗族的文化和文本传统上看,林氏族人缺乏对宗族先祖的共同记忆,也不具备清晰的门支裂变结构。虽然林氏最大一门的始迁祖与徐氏情况类似,也是“从西边山里来的”继子,但其他几门则没有先祖迁徙和过继的记忆,这使得林氏各门支间的宗亲关系相当模糊(69)。虽然不少族人仅能说清自己与其他门支在血缘上的远近和辈分上的高低,但林氏宗族的成员却具有很强的宗族凝聚力,这些特征体现在该姓成员间多样且相当深入和广泛的宗族性仪式互动中。

林氏宗族的成员主要居住在召村的东部和东北部,该族的宗族老坟也曾位于此处,20世纪五六十年代的平坟运动之后,仅留有若干零星散落在自家耕地中的近世祖坟(70)。目前该族的祖先祭祀主要以家庭和家族为单位,不再具备宗族性仪式的特征。

不过,林氏的婚礼和葬礼仪式则带有明显的宗族性特征,林氏族人总是反馈,如果某户林氏人家老人去世,族内各门支的成员都会积极参与其葬礼。即使是那些没有直系后代、生活无法自理的林氏老人,也会有同族的老人或小辈照顾其生活,去世后各门支的林氏男性成员也会为其披麻戴孝,操办葬礼(71)。在林氏成员的一次婚礼仪式中,参与“烧水”、“看车”、“烟酒”、“厨师”、“音响”等婚礼执事工作的60余人,除了本家的一位女性长辈外,均为林氏各门支的男性成员,涵括了本宗族绝大部分青壮年男性。婚礼中负责收礼金、写礼单、主持仪式的几位“先生”,更非常默契的来自本族中的不同门支(72)。相比于前述徐氏婚礼中的门支有别现象,林氏婚礼中男性宗亲的参与度更高,主导性更强,其对父系宗亲原则的体现也更为彻底。同时,虽然与宗亲构成的“执事”名单相比,礼单中有不少是姻亲、朋友和乡邻,但其中很多人都是“赶了礼就走了,也不吃饭”,甚至赶礼但“人不来的也有”,因此其在婚礼中的参与和互动程度比宗亲群体要低得多(73)。

在年度性的节庆仪式中,林氏宗族也表现出很强的宗族性特征。他们在“大年初一四点就开始拜年”,主要的拜年对象是宗族里的“大辈”,整个仪式活动要持续到约七八点钟太阳升起后的早饭时间才结束。除了家中的未婚女性,中年以下的林氏宗族成员都要参与。与徐氏宗族相比,由于林氏没有族谱,各门支间并无长幼之别,拜年活动的次序就仅以辈分为准。LFX老人在林氏宗族各门支中辈分最长,也是他这一辈唯一还健在的,因此林氏成员在年初一的拜年活动中都要先来给LFX老人磕头、拜年(74)。

同时,与徐氏、赵氏成员的信仰个人化趋向相比,林氏族人在信仰活动中更明显地表现出宗族性互动的特征。召村村民中有天主教信仰的多为林氏宗族成员,而林氏一族为天主教教徒的历史“也已百年之久”,据本族老人介绍,至少有150年的历史(75)。与民间信仰和新近发展较快的基督新教相比,天主教信徒间的互动更多,参与弥撒等各类信仰仪式也更为频繁。召村天主堂的本堂神父是林氏族人,每周日早晨6点半都会主持主日弥撒,全族信众无论多忙都会参加。该村的天主教会长和教堂管理人也是林氏族人,但分属和本堂神父不同的另两个林氏门支。天主教节日繁多,召村天主堂每年对四大瞻礼、八大节日的庆祝都很隆重,无论是学唱圣歌还是筹措资金,都会动员全族信徒积极参与。而逢到重要节庆和宗教仪式时,林氏天主教教徒还会自觉的出资、出力进行支持。例如,为开好本村天主堂的祝圣大典,林氏天主教教徒的所有男性家长,都代表各自家户出资50元以示支持;为支持本族神父LZJ在当地神哲学院的教育、管理工作,林氏天主教教徒都积极捐款献资,其中妇女和儿童多象征性地捐献一两块钱,各家的男性家长则捐助50元或100元(76)。

需要指出的是,由于有小部分族人至今“还未奉教”(77),林氏宗族仍属于混合型天主教宗族(78)。只不过这一情况并未对林氏的宗族凝聚力产生负面影响,信奉天主教的林氏族人“和大教的(林氏族人)关系好得很”,双方在婚丧、节庆等仪式活动上都积极走动。赶上圣诞节等天主教节日,未奉教的林氏族人还会被邀请“来堂里一起庆祝”,并收到新年挂历等节日礼物(79)。

总体来看,召村林氏的宗族裂变结构相对模糊,也不具备族谱、先贤等文本文化资源。不过,广泛、频繁而深入的宗族性婚丧、节庆和信仰仪式,为林氏族人清晰的宗族意识和高度的宗族凝聚力提供了有力支持,林氏也因此十分接近华若璧、孔迈隆等人所探讨的聚合型宗族组织。只不过对林氏宗族产生聚合效力并使其具备较强宗族意识和凝聚力的,不是以往研究关注的经济、政治因素,而是宗族性的仪式互动。

六、结语与讨论:仪式与社会学当代中国宗族研究

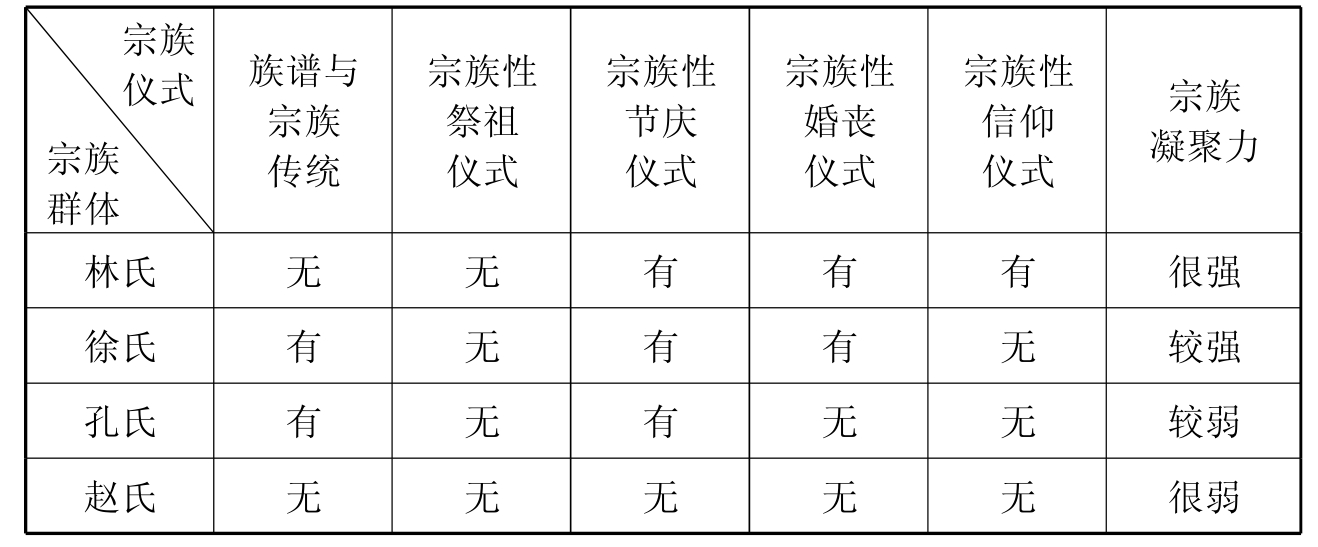

通过对上述宗族个案的分析、比较,本文归纳出召村四个宗族群体在宗族性仪式互动、宗族传统和宗族凝聚力等方面的基本情况,如下表所示:

表1 召村个案宗族的宗族传统、宗族仪式与宗族凝聚力

比较召村宗族的个案资料与以往中国宗族的经典研究,笔者注意到:

首先,召村的个案宗族一直都不具备宗族性共同财产,其在宗族凝聚力方面的变化和差异,也与族田、祀产等经济性因素无关。即使是裂变结构最为清晰的徐氏宗族,也没有因共同财产或其他经济性要素形成非平衡的裂变结构。

由此观之,基于华南宗族经验的弗里德曼范式最为关注经济性要素,但经济性变量在分析华北宗族的构成特征时似乎仍存在盲点。相比之下,仪式性维度的适用面更广,推广性更强,可以较好地解决这一地域性差异,也更为适合探讨共同财产要素日趋淡化的当代宗族组织(80)。

其次,召村个案宗族的聚居情况与其凝聚力之间确实存在联系,但聚居程度相当的孔氏、徐氏和林氏却在宗族凝聚力上表现出极大差异。同时,在徐氏和林氏的宗族个案中,迁徙和地方化因素的确在徐氏宗族的形成过程中发挥了作用,但同样源自过继而来的外村始迁祖的林氏最大一门却未与徐氏一样形成独立的宗族组织,而是通过仪式性互动形成的亲密关系,与其他林氏门支整合在一起。

由此,强调聚居、迁徙和地方化等地域性因素的解读模式,似乎仅能部分解释召村宗族个案的构成和变迁机制。在分析多个聚居性宗族在宗族凝聚力上的具体差异,解释地方化要素对宗族裂变、聚合结构的影响机制方面,地域性的解读模式仍存在盲点。相比之下,仪式性维度则可以较好地呈现这种宗族凝聚力上的变化,在解读相似的迁徙和地方化经历何以造成不同的宗族裂变、聚合结构等问题上,也有较好的解释力。

再次,在徐氏和孔氏的宗族个案中,族谱和文化认同的确起到了维系、巩固宗族组织的作用,文化性要素的削弱也确实地影响到孔氏的宗族凝聚力。而徐氏和林氏的个案比较则表明,在缺失文化性要素的情况下,一个宗族群体亦可以依靠各类宗族性仪式,将自身的凝聚力和宗族意识维持在较高水平。

从族谱、士绅等文本文化角度探讨宗族组织的研究思路,似乎未能就召村宗族个案的不同情况给出解答。在分析不具备文化文本传统的宗族组织何以具备较强的组织凝聚力时,文化性的解读模式仍存在盲点。相比之下,仪式性维度则可以提供一种较有信服力的解释。

最后,召村的宗族个案显示,从宗族仪式对宗族凝聚力的影响程度来看,从祭祖、节庆、信仰等单一仪式活动入手,不如运用经过类型化和操作化的仪式性变量来探讨有解释力。同时,在徐氏和林氏的宗族个案中,仪式性互动还影响到宗族的裂变、聚合结构,聚合了仪式频繁的天主教群体和其他未奉教族人的林氏宗族,更表现出仪式性“非平衡聚合”的结构性特征,这是以往宗族研究很少注意到的情况,值得进一步探讨。

由此观之,无论是弗瑞德等人强调的宗族裂变结构,还是华若璧等人关注的宗族聚合模式,似乎都未能完整概括召村形态各异的宗族个案。相比之下,仪式性维度则可以较好地呈现这些差异,为不同宗族组织裂变、聚合模式的形成提供一套较为有效的解释机制。

本文尝试在社会学实证研究的框架内,以已有的个案比较资料为基础,提出若干研究推论和假设,以期对未来的社会学当代宗族研究有所助益:

从社会学实证研究的角度看,中国宗族是具有裂变或聚合结构的血缘继嗣群体;宗族凝聚力的强弱是衡量其宗族组织特征是否明显的核心标准,普遍存在于宗族层面的各类仪式互动是维系这种宗族特征的主要形式。

祭祖、婚丧、节庆、信仰等不同类型的仪式互动,在维系巩固宗族组织方面都发挥着相似的凝聚作用;宗族性仪式互动在数量类型、频率范围等方面的变化和差异,是分析某一宗族组织结构特质的关键变量和重要指标。

对于共同财产要素日趋淡化的当代宗族组织,从社会学实证研究的角度看,宗族性仪式的种类越多样、越丰富,互动越深入、越频繁,宗族组织的凝聚力就越强;缺乏此类仪式会削弱宗族凝聚力,完全缺失则可能导致宗族特征的彻底丧失。

当然,本文的研究还存在着诸多明显不足:

首先,通过华北宗族个案比较获得的研究发现,在区域的代表性和推广性上有明显局限。虽然本文尝试通过对仪式性维度的解读缩小这种地域性差异,但田野个案的区域限制仍使得本文的研究发现无法与华南宗族研究,尤其是弗里德曼的宗族范式形成直接而切实有效的理论对话。

其次,中国的宗族组织既是一种结构性的存在,也是一种历史性的存在。社会学研究的实证取向,使得本文在资料收集时过于侧重共时性的经验资料,而对历时性的文献、文本材料重视不够,这使得本文的研究发现缺少历史和史料深度,也难以和社会史取向的中国宗族研究形成互动。

最后,虽然个案深度研究和个案比较研究侧重不同,在方法论取向上也存在差异,但将两者结合,开展以深度个案为基础的比较研究仍是可行的(81)。与注重“深描”的民族志研究相比,本文的个案比较研究在对田野资料的深度挖掘上仍有欠缺,亟待对研究个案开展更为深入、细致的民族志剖析。

20世纪五六十年代以来,中国宗族研究经历了数次发展、创新,已经积累了相当可观的学术成果。无论是弗里德曼的经典宗族范式,还是相关研究反思中形成的理论突破,都丰富并充实了学术界对中国宗族的理解和认识。随着现代化、城市化、全球化进程的加深,这些经典研究已无法完整概括中国宗族发展、演化过程中形成的复杂情况。在当代社会学实证研究的语境下,从仪式性维度入手探讨宗族组织的研究进路,或可成为未来中国宗族研究的一种有价值的学术尝试。

【注释】

(1)Freedman,Maurice.Lineage Organization in Southeastern China.London:Athlone Press,1958;Chinese Lineage and SocietyFukien and Kwangtung.London:Athlone Press,1966.

(2)Watson,James L.“Anthropological Overview:the Development of Chinese Descent Groups.”in P.B.Ebrey&J.L.Watson,eds.,Kinship Organization in Late Imperial China1000 1940,1986.

(3)Evans‐Pritchard,E.E.The Nuer;Fortes,Meyer&Evans‐Pritchard,E.E.,eds.1940.Af rican Political System.Oxford:Oxford University Press,1940.

(4)Corporate Property;See J.Watson,1986.

(5)Maurice Freedman.1958,Chap.15,pp.48 49.

(6)Maurice Freedman.1958,Chap.15,pp.129 130.

(7)Ibid,pp.37 53.

(8)Corporate Base;See,James L,“Chinese Kinship Reconsidered,”China Quarterly,1982,p.92.

(9)Watson,R.S.“The Creation of a Chinese Lineage.”Modern Asian Studies,16(1),1982.

(10)Cohen,Myron L.“Agnatic Kinship in South Taiwan.”Ethnology,8(2),1969.

(11)Freedman,M.“The Politics of an Old State.”In John Davis ed.,Choice and Change.London,1974.

(12)Pasternak,B.“The Role of the Frontier in Chinese Lineage Development.”The Journal of Asian Studies,28(3),1969.

(13)Han,Min.Social Change and Continuity in a Village in Northern Anhui,China.Osaka:National Museum of Ethnology,2001;Duara,Prasenjit.Culture,Power,and the State.Stanford:Stanford University Press,1988.

(14)E.Rawski“The Ma Landlords of Yang‐chia‐kou”and P.B.Ebrey“The early stages in the development of descent group organization”in Kinship Organization in Late Imperial China.

(15)Fried,Morton.“The classification of Corporate Unilineal Decent Group.”The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland,87;J.Watson,1982;Duara,1988:105,1957.

(16)Ahern,Emily.M.The Cult of the Dead in a Chinese Village.Stanford:Stanford University Press,1976.“Segmentation in Chinese Lineages.”American Ethnologist,3(1),1973.

(17)J.Watson,1982;Harrell,Stevan.1981:140.“Social Organization in Hai‐shan.”In Ahern,Emily and Hill Gates eds.,The Anthropology of Taiwanese Society.

(18)Faure,David.“The Lineage as a Cultural Invention.”Modern China,15,1989;科大卫、刘志伟:《宗族与地方社会的国家认同:明清华南地区宗族发展的意识形态基础》,《历史研究》2000年第3期。

(19)张宏明:《宗族的再思考———一种人类学的比较视野》,《社会学研究》2004年第6期;吴作富:《弗里德曼中国宗族研究范式批判———兼论宗族研究范式的认同取向》,《南京大学学报》2008年第6期。

(20)Ebrey,1986:54;Rawski,1986:268.

(21)Brook,Timothy.“Funerary Ritual and the Building of Lineages in Late Imperial China.”Harvard Journal of Asiatic Studies,49(2),1989.

(22)Duara,1988:93;Cohen,1990.“Lineage Organization in North China.”The Journal of Asian Studies,49(3).

(23)Naquin,Susan.“Funerals in North China:Uniformity and Variation.”In J.L.Watson,E.S.Rawski eds.,Death Ritual in Late Imperial and Modern China.Berkeley:University of California Press,1988,pp.58 59.

(24)Watson,R.S.“Class Difference and Affinal Relations in South China.”Man,New Series,16(4),1981.

(25)Yan,Yunxiang.The Flow of Gifts.Stanford:Stanford University Press,1996.

(26)Brint,Steven.“Gemeinschaft Revisited.”Sociological Theory,19(1),2001.

(27)杨庆堃著、范丽珠等译:《中国社会中的宗教———宗教的现代社会功能与其历史因素之研究》,上海人民出版社2007年版。

(28)刘铁梁:《作为公共生活的乡村庙会》,《民间文化》2001年第1期。

(29)李国庆:《关于中国村落共同体的论战———以“戒能—平野论战”为核心》,《社会学研究》2005年第6期。

(30)Sangren,P.S.“Traditional Chinese Corporations.”The Journal of Asian Studies,43(3),1984.

(31)Watson,J.“Standardizing the Gods.”In D.Johnson et al..eds.,Popular Culture in Late Imperial China,1985.

(32)Wang,S‐C.“Religious Organization in the History of a Chinese Town.”in Arthur Wolf ed.,Religionand Ritual in Chinese Society,1974;邓晓华、杨翊:《宗族社会与民间信仰》,载《东亚沿海地域民俗文化再生过程人类学的研究》,日本风响社2002年版。

(33)范丽珠:《乡土的力量:从河北、温州地区的田野调查中观察中国社会发展的内在动力》,“中国农村社会发展的内在动力”学术研讨会,上海,2010年。

(34)Madsen,Richard.China’s Catholics.Berkley:University of California Press,1998;张先清:《官府、宗族、天主教》,厦门大学2003年博士论文。

(35)Potter,Jack.“Land and Lineage in Traditional China.”in Family and Kinship in Chinese Society,1970.

(36)乔素玲、黄国信:《中国宗族研究:从社会人类学到社会历史学的转向》,《社会学研究》2009年第4期。

(37)Freedman,Chinese Lineage and SocietyFukien and Kwangtung.London:Athlone Press,1966,p.21.

(38)Watson,James L.Emigration and the Chinese lineagethe Mans in Hong Kong and London.University of California Press,1975.

(39)Yin,Robert K.Case Study ResearchDesign and Methods.Fourth Edition.California:SAGE Publications,2009.

(40)费孝通:《云南三村》,天津人民出版社1990年版。

(41)Madsen,Richard.The Democracy’s Dharma.University of California Press,2007.

(42)Duara,Prasenjit.Culture,Power,and the StateRural North China,1900 1942.Stanford:Stanford University Press,1988.

(43)出于社会学田野研究的惯例,作者对文中的部分地名和人名做了匿名化处理。

(44)召村《村情简介》,召村村委会资料,2007年。

(45)各宗族个案的分布区域来自笔者对XSG、LLC等人的访谈记录,以及村委会陈列的写有各家户主姓名的村庄全图。

(46)KFS、KYS、KFG访谈记录,2009年4至5月。

(47)Freedman,Maurice.“Ritual aspects of Chinese kinship and marriage.”In Freedman ed.,Family and Kinship in Chinese Society.Stanford:Stanford University Press,1970.

(48)Cohen,Myron L.“Lineage Organization in North China.”The Journal of Asian Studies,49(3),1990.

(49)KFG访谈记录,2009年5月。

(50)KYS、KFS访谈记录,2009年4月。

(51)KJF访谈记录,2009年5月。

(52)XSG、XCX访谈记录,2009年4至5月。需要指出的是,召村仍有几户被村里人称为“老徐”的徐姓人家,他们不属于从XJH传下的五门徐氏后人,也完全独立于本文讨论的徐氏宗族之外。

(53)XCX访谈记录,2009年5月。

(54)XCX访谈记录、徐氏R门婚礼参与观察记录,2009年5月。

(55)Cohen,Myron L.“Lineage Organization in North China.”The Journal of Asian Studies,49(3),1990.

(56)XJF日记《故乡回忆》,1996年。

(57)XSG访谈记录,2009年4月。

(58)XJF日记《谈今昔迷信与宗教》,1997年。

(59)“扇鼓”是当地民间信仰仪式中的重要道具,形似传统团扇,但扇柄为铁质,柄尾有四个铁环可以互相敲击,扇面为皮质,常绘有花卉图案或大红的“佛”字。在“打扇鼓”仪式中,村民双手各持一柄扇鼓围成一圈,通过晃动扇鼓、触碰扇面形成统一的节奏,边唱经文边舞蹈。

(60)XSG访谈记录,召村庙会参与观察记录,2009年5月,2011年3月。

(61)黄宗智:《华北的小农经济与社会变迁》,中华书局1986年版。

(62)ZDL、ZCX访谈记录,2009年9至10月。

(63)ZDL访谈记录,2009年9月。

(64)LLC访谈记录,2009年5月。

(65)召村《丧葬改革章程》第2、4条,召村村委会公示牌。

(66)LCM访谈记录,2009年5月。

(67)ZDL访谈记录,2009年9月。

(68)XJF日记《农历本村传统庙会今昔谈》,2000年;ZDC、LJS访谈记录,2009年5月。

(69)LLC访谈记录,2009年5月。

(70)LXD、LLC访谈记录,2009年4至5月。

(71)LLC访谈记录,林氏LBC老人葬礼录像记录,2009年5月、12月。

(72)林氏婚礼参与观察记录,2009年5月。

(73)LCY访谈记录,2009年5月。

(74)LXD访谈记录,2011年2月。

(75)XJF日记《谈今昔迷信与宗教》,1997年;LWY访谈记录,2009年5月。

(76)《本堂口圣堂献资》,召村天主教会资料,2009年2月;召村天主堂捐助活动参与观察,2011年3月。

(77)LJS访谈记录,2009年5月。

(78)张先清:《官府、宗族、天主教》,厦门大学2003年博士论文。

(79)召村天主堂管理人LWY、本堂神父LZY访谈记录,2009年5月、10月。

(80)早在20世纪六七十年代,弗里德曼等人就注意到,以共同财产为特征的传统中国宗族正在迅速走向衰落。从这个角度看,本文以仪式性变量替代经济性变量的研究进路,与其说是对弗里德曼范式的反思和修正,不如说是在当代宗族研究语境下对弗里德曼范式的延伸和补充。

(81)谭同学:《类型比较视野下的深度个案与中国经验表述》,《开放时代》2009年第8期。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。