1.2.2 城市发展的新空间特征

1)全球城市体系的重构

P.Geddes最早于1915年提出了有关世界城市的设想,1966年P.Hall将那些对全世界或大多数国家产生着全球性经济、政治、文化影响的国际一流大都市定名为世界城市,并指出它们有几个基本特征:①主要的政治权利中心;②国家贸易中心;③主要的银行所在地和国家金融中心;④各类专业人才聚集中心;⑤信息聚集和传播的地方;⑥大的人口中心,相当比例的富裕阶层聚集地;⑦娱乐业成为另一种主要的经营业务。1980年代,发达国家信息产业就业岗位的数量已经占到了30%~40%,新型的生产性服务业已经与生产、传统服务业相分离,“生产的空间扩散,包括它的国际化,已经促进了管理和调整新空间经济的中心化服务节点的增长……在一定程度上,过去15年间,经济活动的重心已经从生产性城市(如底特律、曼彻斯特)转移到金融和专业服务中心”(Sassen,1991)。也就是说,当生产区位可能变得分散的时候,控制和管理新的服务经济的区位将变得更加集中。正是基于这样一种认识,S.Sassen(1991)提出了“全球城市”(global cities)、“次全球城市”(sub-global cities)的概念,并得到了M.Castells等人的赞同。

Sassen指出这些城市具有4种新的特征:①世界经济组织总部高度集中;②金融和专门服务公司已经取代制造业成为主导经济部门;③主导产业的创新地;④新兴的产品和创新市场。J.Friedmann认为,人口规模已不再是世界城市的主要判断标准,他提出的2个标准是:①城市与世界经济体系相结合的形式与地位,如作为跨国公司总部的地位,为世界市场服务的商品生产的重要性,作为意识形态中心的作用等等(表1-2);②城市所拥有的资本的空间支配能力,如金融和市场控制是全球性的抑或区域性的,还是仅仅起将国内的经济与世界体系相连的作用。科恩则采用“跨国公司指数”、“跨国银行指数”两个指标作为衡量世界城市的标准。

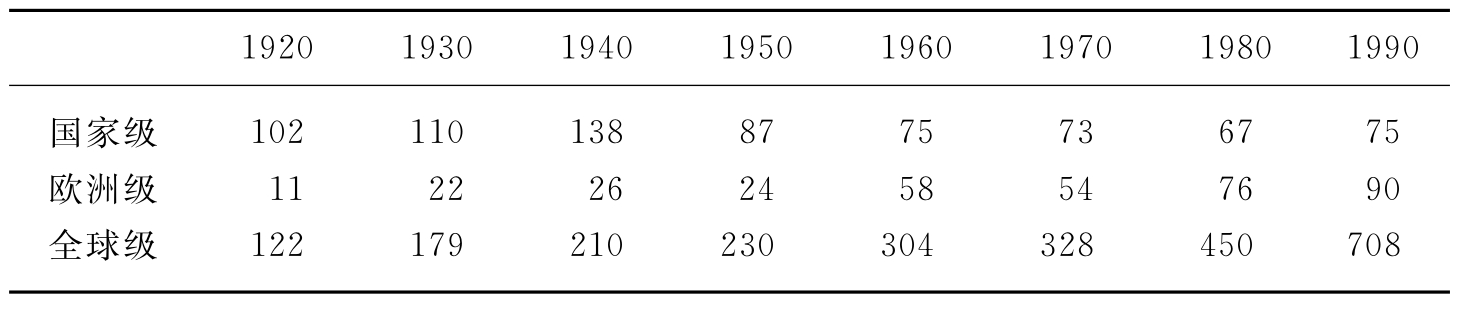

表1-2 伦敦市各级机构数量的变迁

资料来源:吴志强.“全球化理论”提出的背景及理论框架.城市规划汇刊,1998(02)

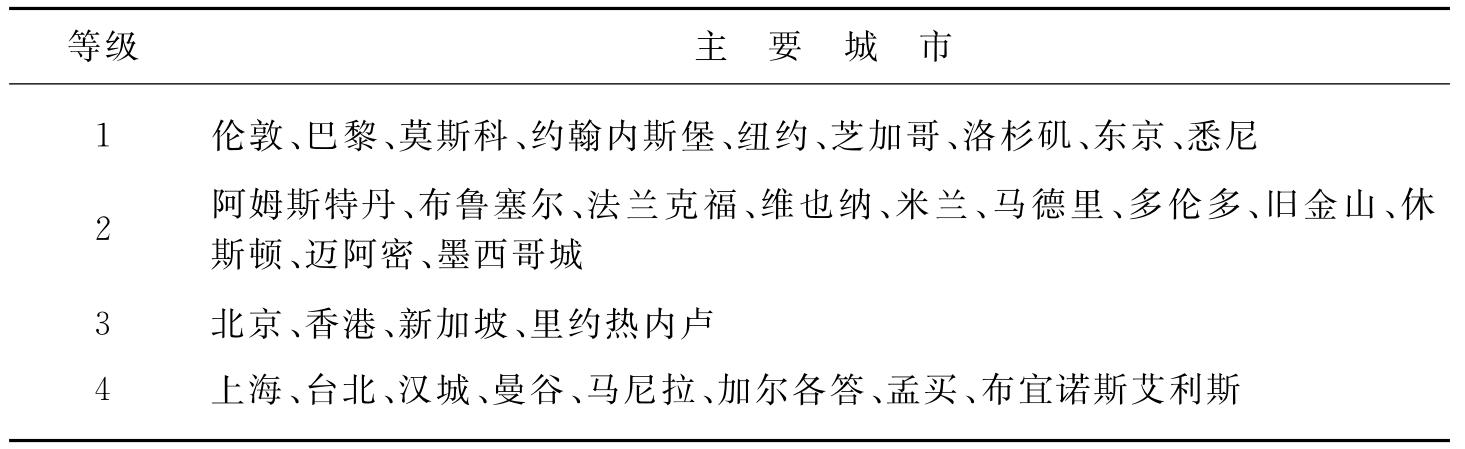

如此,全球劳动地域的重新分工组织以及交通、信息网络的飞速发展,使得建立于工业化时代的传统世界城市体系(global urban system)重新构建,并成长为真正意义上的世界范围“一体化城市体系”。A.P.Philbrick(1975)曾以“中心职能学说”将城镇职能分工为7个等级,如今这种等级正扩散到全球范围的城市体系之中。1980年代Friedmann提出了世界城市体系假说:城市的集聚力和辐射力以及城市体系的空间尺度已由国家范围扩展到全球范围(表1-3)(Friedmann J,1986),世界上一批有重要国际化功能和全球影响力的枢纽城市——世界城市正在发展,而每一个世界城市的国际性功能决定于该城市与世界城市经济一体化的方式和程度。

表1-3 世界城市体系的等级网络(据J.Friedmann 1986)

世界城市体系正由传统的严格等级中心型向网络型演化,在网络型城镇体系中仍然存在垂直性的等级关系,这种垂直性等级关系越来成为跨国公司纵向生产组织分工的反映;而网络状联系则表现为由此形成的社会经济联系及交通、信息等基础设施的运作。各城市按照它们参与经济全球化的程度以及控制、协调和管理这个过程的程度,在国际城市等级体系中寻找自己的位置,形成诸如首位型城市体系、均衡型城市体系、跨国型城市体系、边境型城市体系、变异型城市体系等多种类型。各个城镇在网络中形成多方位的动态交叉等级关系,其在网络中的节点地位与规模及生产的综合化程度等传统区位因素已非必然相关,而更取决于其创新的环境及对发展机遇的把握,空间极化和城镇职能的专门化趋势将进一步强化。这种发展的机理给世界城市体系及区域城镇体系的组织,带来了更大的开放度和不确定性。

2)枢轴区域与巨型城市地区的加速成长

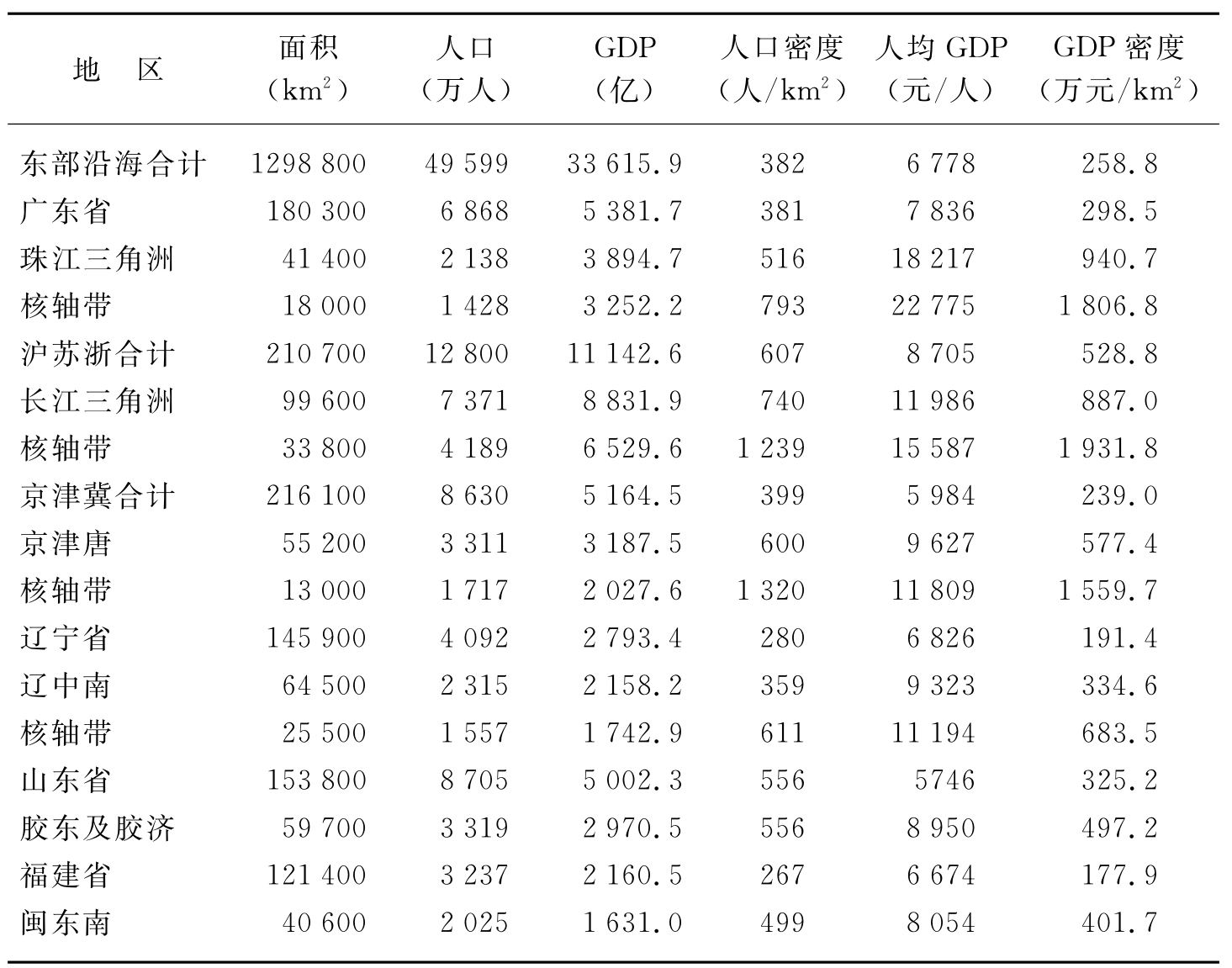

在新的社会经济环境下,无论是在发达国家还是发展中国家,其经济地理的空间枢轴都在加速成长。对发达国家而言,这些枢轴区域作为创新的“孵化器”和经济发展的“加速器”,在整个国民经济乃至世界经济中的优势地位进一步得到确立,成为更大空间范围内乃至全球范围的“集聚区域”。有关高新技术工业与空间结构的关系显示,高新技术产业亦主要分布在大都市区。对发展中国家而言,历史上一些经济发达、区位优越的地区(往往是城镇密集的地区)正在成为国内资本与国外资本集中注入的地区,其枢轴地位也得到继续的强化。例如,1991—1995年中国沿海省市平均的GDP增长率高达16.1%,高出全国平均4.5%百分点,沿海城镇密集的经济核心区在1990年代的经济增长速度均高于其所在省的平均速度(表1-4)。而在每个经济核心区内,经济和人口又高度集聚在由主要核心城市和主要发展轴组成的枢轴地带。

表1-4 1990年代中国沿海经济核心区与核轴带经济和人口集聚情况比较

资料来源:胡序威.沿海城镇密集地区空间集聚与扩散研究.城市规划,1998(06)

全球化也导致了城市与区域巨大的空间重构(spatial restructure)。全球产业网络营造的学习—互动—创新、数据—信息—知识—个性化、信息密集区群聚(cluster)效应等,共同推动了城市区域化、区域城市化的发展,大都市区成为支撑枢轴区域增长的主要空间单元,并由此产生了都市圈、全球城市区域(global city region)、全球性巨型城市区(global mega-city-region)、巨型城市区(mega-city region)等各种城市群体空间聚集的地域景观。这些“城市地区”实际上已经演化为“功能上的城市地区”(functional urban region,FUR),它更强调通过功能分工与互补以及各种密集的流的联系,将整个巨型的城市地区紧密联系起来,成为一个更广阔的功能上的城市型区域。

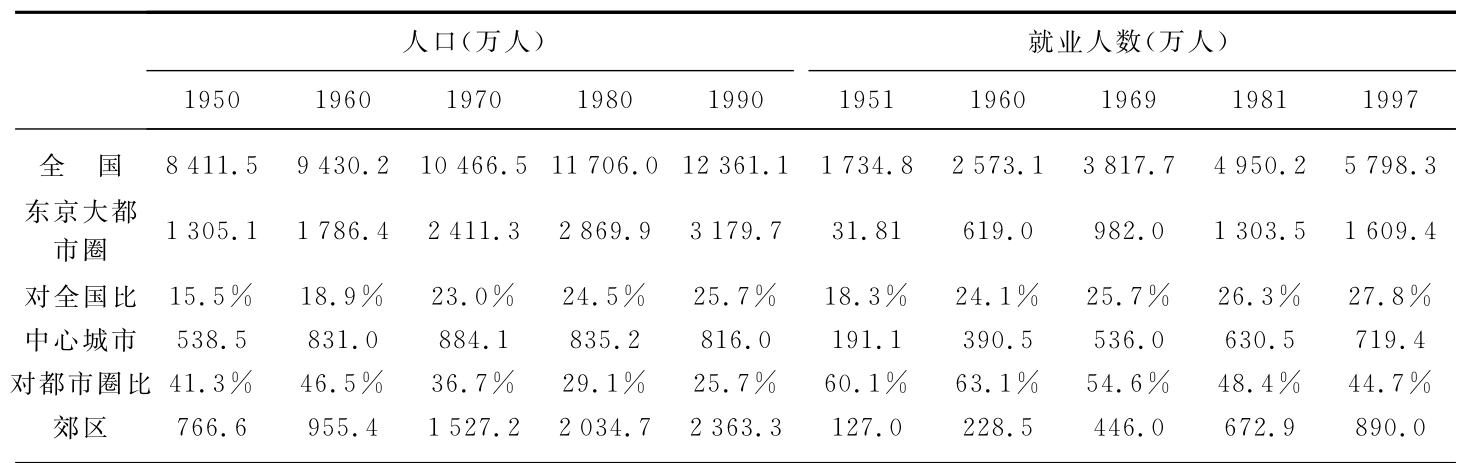

在发达的高度城市化地区,高新技术、人才等要素的集聚则成为其主要内容(如1990年代,美国城市化地区大学毕业生所占比例为24.2%,而非城市化地区只有12.9%,表现出人才的集聚差异),而扩散的主要要素是人口、资本及成熟技术,带动地域整体发展水平的提高,并进而向区外推进。这种现象同样可以推及到全球范围的不同国家、地区之间。后工业社会的经济活动,由于信息技术的融入而呈现出生产、消费活动的相互作用逐渐分散的发展方向,但活动中心的数量趋于减少并在空间上进一步集中,这一经济活动的空间特征是与后工业国家城市发展的情况相吻合的:经济活动在区域与城市分布是逐渐扩散的,但经济中心在主要大都市地区的集中却是十分明显的(表1-5)。

表1-5 东京大都市圈的人口、就业动向

资料来源:高桥伸夫,谷内达.日本的三大都市圈.东京:古今书院,1994

3)城市空间的重组与再生

全球化改变了城市的功能角色与发展的动力机制:①信息化重塑了传统的地理空间,各种要素的流动克服了时空阻隔,在极大地压缩了流动成本的同时,也对城市的实体空间产生了冲击;②网络技术营造了新时空观,令传统的处所和距离感逐渐消失,使城市内传统经济集聚地区逐步衰落,而另一些新的中心快速兴起(Sassen,1996);③去工业化(de-industrialization)改变了城市经济空间的主导要素,服务业经济和高技术产业空间快速成长,城市传统产业空间的更新速度大大加快;④网络社会结构促成新社会空间的形成,新型的网络社会空间不会完全替代现实城市空间或摧毁原有的时空体系,而是与实体地理空间相互作用、相互叠置互补,构成了网络时代多形态、多构化、多功能的城市空间。于是,就出现了所谓的“现代主义城市模式”与“后现代主义城市模式”的区别。

所谓现代主义城市模式,主要反映的是以福特主义(fordism)为主导的工业化时代的城市空间特征,强调城市明确的功能分区、理性的功能联系、标准化的空间组织、空间需求的高消费形态等等。福特主义的大生产与大消费所产生的城市形态既是非人性的,也是非生态的,松散的建设和大量的基础设施投入造成了土地资源的极大浪费(吴良镛,1997)。与此相区别的是“后现代主义城市模式”,在全球化、信息化的时代,正像消费资本主义产生于标准化的多元消费一样,一个致力于均一化和普遍化建筑的社会基础已经被打碎,涉及建筑以及致力于功能划分的城市规划的社会和政治改革,对标准化和大生产所进行的调整也已经失去说服力(顾朝林,1994)。因此,后现代主义城市与现代主义城市的主要区别不仅在于空间构成元素的差异,而且更加强调多元、文化、生态、弹性、紧凑、精明增长(smart growth)等关键语境,城市空间的布局强烈地表现为“知识经济(knowledge economy)体”和“文化经济(cultural economy)体”在原有城市空间的植入或再植入(re-embedding),而不是一个无限的蔓延体。在一些全球性的特大城市,传统的向心性城市空间结构已逐步向多核心的都市区空间结构转变,传统的城市CBD正在演化为GBD(global business district,由金融市场、高级服务公司、银行和跨国公司总部等云集而成的国际交易中心)。

4)城市社会空间分异

全球化深刻地改变了城市发展的社会基础和社会结构,进一步加剧了城市社会空间的分异。有学者(魏立华,2006)研究指出,全球化和市场化背景作用下的转型城市具有4种新的城市空间形式:①分异空间(space of differentiation),城市内因为多种社会因子的作用产生了明显的居住隔离,既有高档而隔离的门禁社区(gate community),也有大量的衰败社区和移民社区,城市社会表现出明显的破碎化(fragmentation)特征;②消费空间(space of consumption),各种新型购物中心、步行空间、休闲场所的出现,标志着城市生活由工作向休闲娱乐的转变,豪华住宅作为消费空间具有排斥效应,成为少数人独享的空间;③边缘化空间(informal space,space of marginalization),一些社会弱势群体在城市的边缘地段聚居下来,以在获取城市就业岗位和便利设施的同时,最大程度地压缩生活成本,中国许多城市中出现的“城中村”就属于这一类空间;④全球化空间(space of globalization),例如城市中出现的CBD、出口加工区以及中国大量的经济开发区等。

在发达的资本主义城市,随着产业结构的提升和城市的转型,城市居民的社会分层也日益明显,也进一步促进了郊区化的蔓延。高尚阶级主要居住于郊区生态环境优美的地段,而内城不断成为有色人种、少数民族和贫困人口的聚居地。经济地位差异、社会地位差异、民族与种族差异、宗教信仰的差异等相互叠合,在资本主义城市中形成了明确的居住空间分异的马赛克结构。而广大的发展中国家在全球化的剧烈冲击下,一些得到较多国际资本流入的城市经济快速扩张,城市畸形繁荣,但是由于制度环境的落后、福利体制的匮乏以及“增长型战略”的短期利益驱动,都使得城市空间在快速扩张的同时却迎来了愈加严峻的社会问题。一些非洲与拉美国家,由于城市在殖民时期形成的畸形繁荣和独立后有限经济实力的集中投入,城市成为大量发展中国家人口正规与非正规转化的主要场所,少数大城市尤其是首都更成为人口集聚的主要地域,加尔各答、孟买、德黑兰、墨西哥城等都是典型的代表。

而中国作为过去二十多年中经济增长最快、吸引外资最多、城市化速度最快的发展中国家,其城市社会结构迅速由计划经济时代的高度“均质化”实现了向高度“异质化”的转变。改革开放造就了因经济收入差别而产生的巨大社会分层,奢靡的生活、精英小资文化与贫苦的生活形态共同充斥着光怪陆离的城市,而在短短的十几年前,这些城市的生活与建筑还是“同一个色彩”。快速而大规模的城市更新不仅改变了中国城市的物质空间景观,而且改变了人口的社会构成和空间分布,郊区的别墅、市中心的千万豪宅、摩天大楼组成的CBD、低矮破旧的贫民窟、密集成堆的“城中村”、城郊聚集的“河南村”等等,明确的居住空间分异已经形成,但是在这快速转变的城市空间结构中似乎还没有找到各自最后确定的归宿。中国表征社会差距的基尼系数不仅远超国际警戒线的水平,而且据说已经达到了中国几千年历史的新高,所有这些带来的严峻挑战,绝不是仅仅意味着城市空间结构的改变如此简单。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。