5.4.3 南京奥体新城的实证

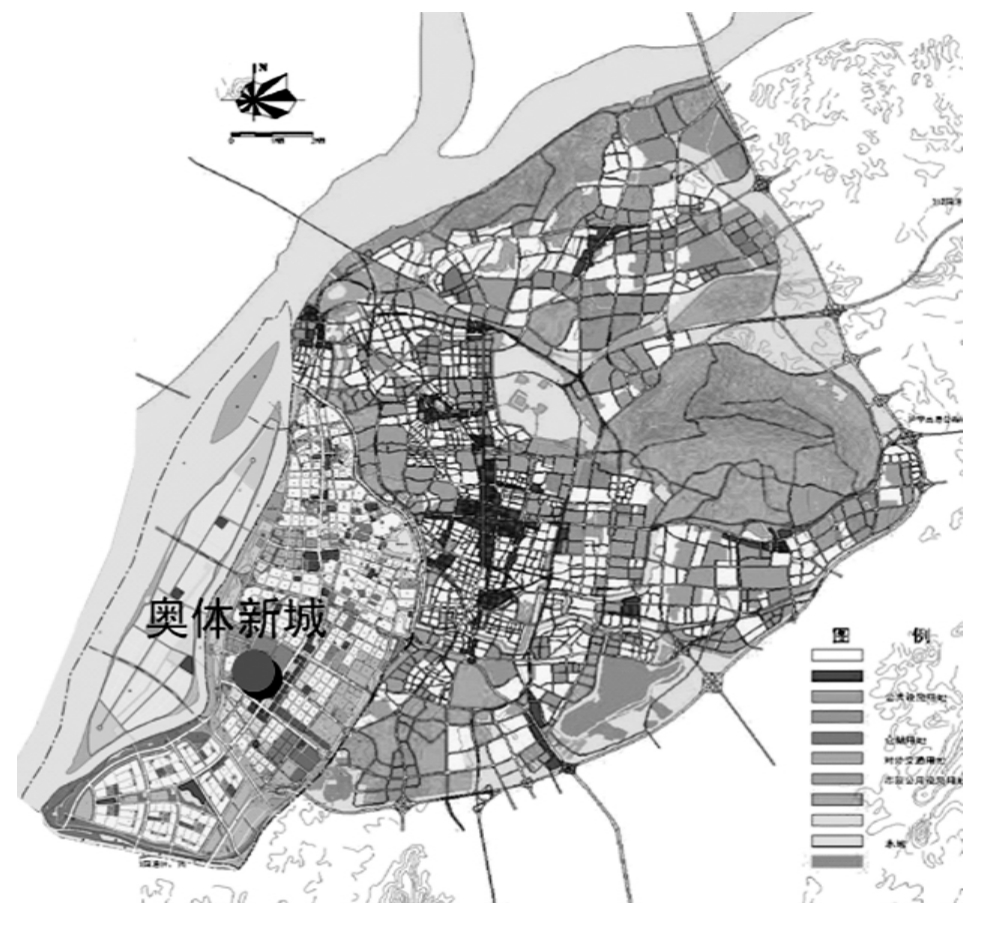

对于南京而言,2005年在这座城市召开的第十届全国运动会(简称“十运会”),毫无疑问是一个可资进行地域营销的大事件。南京市在2001年总体规划中提出了将河西新城区建设为“以滨江风貌为特色,以文化、体育、商务功能为主,居住、就业兼顾的综合性城市新区”的发展目标。城市政府有意借十运会之机集中巨额资金,在短期内完成河西新城的建设。为了能够更多地获取城市土地经营的收益,河西奥体新城选择了远离城市现状建成区的一处滨江独立区域进行整体开发(图5-3)。2002年2月河西新城(以下称奥体新城)开发建设指挥部成立,拉开了奥体新城大开发的序幕。

图5-3 南京奥体新城区位图

1)增长联盟的形成

南京市政府希望以十运会为契机建设奥体新城来实现多重目标:①提升南京城市的知名度与品牌形象,以在激烈竞争的资本争夺环境中确立更有利的地位,当然也带有显现应届政府政绩的需要。②政府获得巨额土地出让收益。政府将奥体新城作为南京城市经营的主战场,通过事先在奥体新城地区的大量土地储备,然后向社会展示明确的发展意图以提升市场的心理预期,使得奥体新城地区的地价与房价飞速抬升,1999年该地区的平均地价仅为每亩45万元左右,而2002年底就已涨到每亩近百万元甚至200万元左右。③建设新城,打造南京CBD地标,提升城市功能。为此,政府在奥体新城的核心地带规划建设16幢高百米以上的标志性公共建筑。④利用房地产的挤压效应实现疏散老城人口、调整城市空间结构的目的。从政府公布的数据看,南京市老城改造在2001年拆迁了1.3万户,2002年拆迁2万户,2003年拆迁了4.7万户,这些被拆迁者对新住房的刚性需求中的很大一部分,被转移到了奥体新城地区。

2003年南京市政府宣布拿出326个亿进行奥体新城的配套建设,这个数字比南京市历年城建资金的累计总和还要多。政府的雄心需要开发商的行动支持,而事实上政府的雄心也鼓励、刺激了市场的信心。政府出于巨大的经济与政治预期,开发商以及银行等投资者出于获取巨额收益的心理预期,于是“政府引导,市场跟进”的官商合作增长联盟便形成了。为了让房地产商投资建设那些标志性公共建筑,政府分别给开发商优惠出让一块土地用于建设住宅以作补偿。从2003年至2005年上半年,奥体新城是南京市房价上涨最迅猛的区域(房价从每平方米平均2 000多元上涨到5 000多元,最高的超过7 000元)。应该说,城市增长机器在奥体新城建设初期是比较成功的,奥体新城56km2的面积上集中了近50家房地产开发商,全国性的大开发商顺驰、万科、中海、万达、世贸等悉数到场,地价、房价一路飙升。由于从土地出让中获得了比较充裕的城建资金,政府投资建设的项目如奥体场馆、道路交通、公共配套、景观建设和环境整治等进展顺利。

2)增长联盟的博弈

2002年、2003年轰轰烈烈的奥体新城造城运动在2004年放慢了步伐,房地产市场、政府配套基建以及CBD建设计划等均遇到了意想不到的困难。在房产市场上,供求关系发生了根本性逆转,2004年10月前后河西奥体新城板块有大约50万m2的住房集中上市,在供给大量增加的同时却受到了国家宏观调控的重大影响,市场观望气氛浓厚,有效需求受到抑制。而国家拆迁新政的出台又使城市拆迁量大大减少,削弱了支撑房地产市场的刚性需求。而此时距十运会的召开还有不足1年的时间,社会公众与开发商对奥体新城“十运会”后的发展前景的疑虑普遍增强。受供求关系影响,奥体新城楼盘的销售情况趋于冷淡,一些小开发商开始通过送车位、送装修的方式变相降价,而这些又进一步打击了消费市场与投资市场的心理预期。

在楼市滞销的同时,土地市场也开始冷却。受收缩房地产信贷规模的金融政策影响,有数据表明,南京市土地成交量自2003年上半年达到高峰后就一直在低水平徘徊,2004年全年南京市土地实际成交41幅(总面积264.9万m2),成交价为52.7亿元,该年9月后拍卖的5块土地有4块流拍(其中一块土地仅以底价摘牌),3月、7月、10月甚至出现了单月成交量为零的纪录。土地出让收入的大幅下降和银行信贷规模的缩减使得政府公共财政明显吃紧,新区的配套基建资金出现了困难:2004年计划奥体新城基建投资400亿元,而实际上政府的直接投入仅51亿元,拉动社会投资也只有210亿元,资金缺口较大。

政府打造奥体新城CBD的计划也遭到了障碍。政府急于通过十大标志性公共建筑来展示新城的形象,因此早在2002年商务楼的建设就被要求提前进行。但是由于开发商对在这一地区大规模投放商业与办公建筑、建设CBD的前景心存疑惑,再加上商业地产的开发属于中长线、资金回收较慢的项目,这些标志性公共建筑的建设进度明显慢于政府的计划要求。于是政府不得不降低标准,只要求在十运会开幕之前超高层建筑竖起塔楼、100m左右的建筑力争完成外立面装修、少数商业设施实现营运。

政府与开发商、银行投资者等组成的增长机器此时面临着巨大的挑战,由于预期收益的大幅“缩水”,联盟的各方都在思考如何尽量减少自身的损失,“合作的增长联盟”也因而转变为“博弈的增长联盟”。但是,联盟的各方又非常清楚在此关键时刻继续维系利益共同体的极端重要性,因为任何一方的退出都意味着各方利益的全面损失。城市政府在2005年3月召开的新闻发布会上明确强调:十运会后奥体新城在市场销售方面,开发商肯定会面临很大困难,而政府对其“不会不管不问”。开发商也通过种种手段大力营造市场火暴的氛围,期望在十运会来临之前攫取最后的巨额收益。

3)增长联盟的解体

2005年十运会以后,这样的一个官商结合增长机器迅速解体了。政府借助这一增长机器已经基本完成了设定的政治与经济主要目标,开发商失去了大事件的有力政治支持而不得不回归到理性市场竞争的轨道。十运会后,奥体新城的开发商通过种种手段变相地降低房地产的价格,作为对开发商的一种补偿,规划原定在奥体新城建设100万m2商业地产的计划被调整,政府允许开发商将一部分(1/3左右)原定为商务功能的建筑改建为“酒店式公寓”(事实上的居住房产项目)。但是奥体场馆等大量公益性公共设施建成后,如何维持其长期稳定的收益成为大问题,大量场馆设施的日常维护费用甚至难以保证。大事件的瞬间辉煌却给城市留下了长远沉重的包袱,奥体新城成了需要大量后续资金投入才能发育完全的“半生不熟”地区(图5-4),这样的结局对国内外很多进行过地域大事件营销的城市并不陌生。而与此同时,政府却又在寻找新的增长联盟以实施新的造城运动(南京市2005年计划新增储备土地“入库”1 000hm2,其中80%分布在江宁、浦口和六合等“新三区”)。

图5-4 南京奥体新城的遗留建设工程

可以说,奥体新城的成功归因于城市增长机器的形成,奥体新城的结局也是这一借助大事件营销结成的强烈功利倾向的城市增长机器的必然结果。奥体新城出现这样的情况,实际上是政府主导与市场运作、规划定位与投资需求产生矛盾的体现,城市政府在奥体新城建设中的作用显然已经超越了“引导市场”的合理限度。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。