第二部分 悠悠千载话张湾

张湾千载运河头,古垒临漕胜迹稠。

洋墓观桥帆蔽水,曹宅去铺帔成流。

“官舸乘风五两轻,寒流拍岸浪花生。张家湾上频回首,记取江南第一程”(明代黄淮《雨中南还舟发通州》)。

始于元代,迄今已有八百多年历史的张湾,位于北京市通州区张家湾镇,是一块不折不扣的宝地。古时候从北方下江南,必经通州,走京杭大运河,北京的码头就在张湾村,所以有“江南第一程”之称。“城倚红云下,门临绿水滨。宝鞍驰骏马,多是帝京人”。

大运河源头遗址

通运桥西桥栏望柱石狮

张家湾镇南城墙明代墙基

坐落于通惠河(玉带河)畔、大运河源头的张湾,地处古潞水(潞河,后称白河)之滨,在沽水、鲍丘水汇流处南面,东依京杭大运河,北靠通州城。张家湾(即现在的张湾村)这一地名颇有来历:秦朝时派往北部边关驻守长城的役夫、军队以及运输粮草等,大多经过这里。元以后,大都(北京)成为全国政治、经济的中心。随着都城的修建,人口猛增,连年的战乱使得北方农业遭到严重破坏,粮食及其他物资亟待从南方调运,因此,解决大运河“浅溢不能行大船”的问题成为朝廷当务之急。早年投靠朝廷的海盗张暄等向元廷献策,提出另行开辟海上通道,实行海河联运,这一建议被元世祖忽必烈采纳。为了增加运输能力,又复修、扩建了大运河。从此,每年大量的粮食、物资由南方经过这里,西运大都。朝廷为了表彰张暄的功绩而授予其海运万户的官职,张家湾也因张暄居住于此而得名。

明朝永乐年间,北京城大规模兴建宫殿和皇陵等工程的石料、建材,大多由京杭运河自南方运抵张家湾,所以在民间有“先有张湾,后有北京”之说。那时的张家湾曾经创造了漕运史上的最高纪录,商业、服务业也得到了发展,成为各种货品的集散地。现在张家湾镇的皇木场、砖场等村,就是当时储存皇木和青砖的地方。到成化、正德年间,张家湾成了北运河漕运的终点码头,市井繁华,商贾云集,作坊、门店比比皆是。大的坐商就有皇店、宝源号、吉庆号等,还有李三才创办的双鹤书院也颇有名气。

张湾城的修建是明嘉靖年间的事。朝廷为了防止北方蒙古骑兵的不断骚扰,保护这一漕运、仓储重地,采纳了“建城便于保卫,利用固守”的呈请,修建了城池,设有东、南、西、北四门,从而保障了各种物资的运输和存储。但经过几百年的风雨和战乱,张湾城毁坏严重,加之上世纪后半叶逐年拆除,如今只有张湾村南门东侧一段尚可见到城墙的残迹,1995年被列为市级文物保存。

通运桥及张家湾镇南城墙市级文物保护碑

旧村改造前的花枝巷

张湾也是一座具有反帝斗争精神和革命传统的古城。1860年8月,英法联军发动了第二次鸦片战争,在攻陷天津以后,一直逼到张湾附近,驻守在张湾的清兵英勇阻击侵略者。由于清朝的腐败无能,侵略者的铁蹄踏过,张湾古城断壁残垣,满目疮痍。

纵观历史,张湾的发展是随着运河漕运的不断扩大而发展的。1911年辛亥革命成功,两千余年的封建专制社会宣告灭亡,中华民国成立。民国元年(1912),张湾地区隶属顺天府通州。袁世凯大肆捕杀革命党人时,设在张湾村花枝巷口、回民王志增家的北方革命司令部被查抄,通州革命党人蔡德陈、王志增等七人被捕,英勇就义。

作为漕运仓储重地,张湾曾是京杭大运河北端起点上著名的水陆交通枢纽和物流集散中心,拥有丰富的历史遗产和名胜古迹。据史志载,唐大历、太和年间(766~835)大兴寺庙,建起了林皋寺、净业院、铁锚寺、水仙庵、海藏寺、古城寺、报国寺、粥陀寺、孤舟寺、栊泉庵、关帝庙、广福寺、土地庙等,城里城外庙、观、寺、庵、院共计24座。还有文昌阁、双鹤书院及曹家当铺、染房、储食井、四合院,曹家典地六百亩,曹雪芹墓石等。由通运桥向北50米大道西边,有《红楼梦》中的“大花枝巷”、“小花枝巷”。赫赫有名的清代曹雪芹家当铺和染房就在大花枝巷内南侧。

通运桥御碑座东侧雕刻

历史上的张湾,是一座城,至今屹立着明代的城墙,还有一座迄今四百多年、具有较高艺术价值的古通运桥横跨在萧太后运粮河上。当时光的车轮辗过这座古桥,张湾村却在不断重复的轨迹中,日渐沉寂。

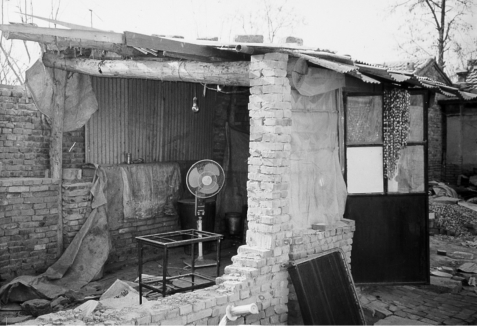

十年前的张湾,村里全是土路,坑坑洼洼,高低不平,尘土飞扬,一下雨更是泥泞不堪,寸步难行。街道从南到北,高低落差三米多。村民盖房没有规划,几十年甚至上百年都是谁想盖谁就盖,想盖哪儿就盖哪儿,你一家我一户。时间久了,街道不像街道,房屋不像房屋,村落不像村落。不仅居住环境差,村民靠种地那点微薄收入也很难维生。

通运桥福德庙御碑龟座(局部)

2000年,北京市人民政府向各区、县人民政府,市政府各委、办、局,各市属机构批转了市农村工作委员会《关于加快本市小城镇规划建设,推进郊区城市化进程意见》。这份文件中指出,为进一步加快本市小城镇规划建设的步伐,推进郊区农村城市化进程,应以坚持科学规划、突出重点、循序渐进、注重实效为原则,根据当地经济社会发展的实际情况,搞好规划和布局,确定小城镇发展目标和建设方式。

旧村改造搬迁前的村民旧房

2001年3月,以刘国利为党支部书记的村领导集体,打响了旧村改造的第一炮。在村民的怀疑中,第一期工程开工。2002年3月,一期8栋居民楼和35栋别墅拔地而起。5月,首批180户村民家庭以各种各样的搬家方式,住进了从前想都不曾想到过的新居。当年,又启动了二期建筑工程,总面积9万多平方米的18栋居民楼于2003年8月竣工,又有502户村民住上新楼。2004年10月,最后12栋楼竣工后,张湾村800多户村民全部住进了宽敞明亮、南北通透、风格别致的板楼。

如今的张湾村民,早已住进了现代化标准的楼宇,自来水、照明电、暖气、燃气、网络宽带、有线电视安装入户。户户有手机、电话,家家有电脑,600户村民拥有了汽车。小区里还建有医疗保健、商饮服务、休闲娱乐等公共设施,让张湾人足不出村就能享受到优美的环境、清新的空气、德智体能的锻炼和社区医疗服务。

张湾村别墅区一景

在我们党和政府的领导下,张湾村民用了十年时间建成自己的新家园。如今,古老的张湾焕发着亮丽的青春。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。