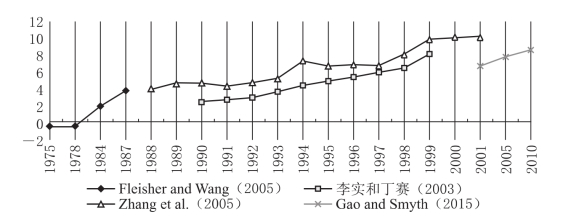

中国改革开放30多年的发展印证了教育回报的不断上升。计划经济时代所有人的工作都是由国家统一安排,教育回报率被严重的压低(Cai et al.,2008)。不同的研究均显示,从改革开放起,教育回报率逐年上升。在图4.1中,我们可知,教育回报率在1978年仅为-0.642%,到了1987年则上升为3.707%(Fleisher and Wang,2005);在20世纪整个90年代,教育回报从1990年的2.43%,上升到1999年的8.1%(李实和丁赛,2003)[1];2000年之后,从2001年的6.78%,上升到2010年的8.6%(Gao and Smyth,2015)。我们用2005年1%人口小普查的微观数据,在控制了年龄、年龄平方、性别、民族和婚姻状况后,发现一年教育水平的提高会平均提高工资水平13.2%。

图4.1 教育回报率的长期变动趋势

私人教育回报的持续上升体现出教育的确在创造价值。一种直观的理解是,教育回报上升的原因是计划经济时期对教育回报的压制在市场经济下得到纠正。另一种容易想到的解释是,随着时间的推移,教育质量得到了改善。但这两种解释都还不够,都没有揭示教育回报不断提高背后隐藏的现代经济增长的核心秘密。尤其值得一提的是,在教育回报中,大学教育带来的回报非常重要。在20世纪末,中国经历了快速的大学扩招,大学每年的毕业生数量从当年大约100万增加了到了本书出版时的大约700万,但教育回报持续上升的势头在图4.1这段时期却没有发生变化。要对这个现象给出解释,需要找到那些可能“放大”教育回报的因素。我们最近的研究发现“人力资本外部性”(human capital externalities)在提高教育回报方面的作用被严重地忽视了。

“人力资本外部性”的含义是,一个人的教育水平提高不仅提高了自己的私人收入,还在与其他人的社会互动中产生知识的外溢性,从而在加总的意义上产生社会回报,即一个人能够从其他人的教育水平提高中获得收益,包括收入提高、犯罪率下降和人民生活质量改善。如果人力资本外部性很大的话,那么,劳动力从农村流动到城市,或者从教育水平低的城市流动到教育水平高的城市,就可以获得收入的提高。美国的实证研究发现,工资和地租在平均人力资本水平更高的城市更高(Rauch,1993)。类似地,Moretti(2004b)发现,城市的大学毕业生比例每增加1个百分点,企业的劳动生产率会上升0.6%—0.7%。Moretti(2004c)同样说明了知识溢出效应的存在,他发现,城市的大学毕业生比例每增加1个百分点,工资水平平均上升0.6%—1.2%。[2]

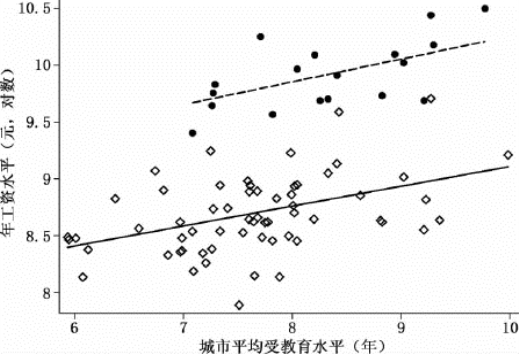

运用中国数据开展的研究也发现,城市的人力资本外部性是存在的。Liu(2007)采用1988年和1995年两年的CHIPS数据估计了中国城市的教育外部性,结果发现,城市教育水平增加1年,个人的工资水平提高4.9%—6.7%。李小瑛、陈广汉、张应武(2010)发现,截至2006年,城镇地区接受高等教育的人口比例提高1个百分点,工人的工资将提高1%。图4.2绘制了在2000年人口普查中的城市平均受教育水平与2002年、2007年两年职工平均年工资水平之间的关系,结果显示,的确在城市受教育水平更高的城市工资水平更高。如果将个人层面的工资水平对城市平均教育水平进行简单的回归分析的话,城市教育水平增加1年,2002年城市平均工资增加大约17.4%,2007年城市平均工资增加大约20%。值得强调的是,这一教育回报远远高于通常研究发现的教育的个人回报,因此,一定是教育还会通过外部性机制产生社会回报。如果将两年数据合并在一起,并且控制其他个人的教育、经验等特征,以及家庭和城市特征之后,城市教育水平每提高1年,个人的小时工资增加大约11.9%。但是,在人力资本外部性的实证研究中,比较有挑战性的问题是这一估计面临着严重的内生性问题,可能导致估计结果被低估或高估,这也是在既有的研究中有待改进之处。对此,我们在下一节中将进行详细的讨论和处理。

图4.2 城市教育水平与工资水平(2002年和2007年)

注:平均教育水平为作者根据2000年人口普查数据进行的估算,年平均工资水平为作者根据CHIPS2002和CHIPS2007进行的估算。其中,实心点表示2007年,空心菱形表示2002年,虚线与实线分别为两个年份的拟合线。

根据我和Glaeser的研究发现,通过使用CHIPS2002和CHIPS2007的数据,一个城市的平均受教育年限增加1年,这个城市的居民平均收入将提高大约21.9%(Glaeser and Lu,2014)。如果换用2005年1%的人口小普查数据,一个城市的平均受教育年限增加1年,这个城市的居民平均收入将提升大约19.6%到22.7%(参见下一节的分析)。不同的数据估计出来的结果非常接近。这意味着,即使给定教育水平和所有其他个人特征,只需要将一个人的居住地的人均受教育年限增加1年,他的收入就可以同步提高大约20%(以上几个系数估计值的约数)。另一方面,由于存在人力资本的外部性,原先教育的私人回报就被高估了,这其中包含了教育的社会回报。

另外,高技能劳动力产生的正外部性也体现在其他方面,比如犯罪率。高技能劳动力数量的增加,可能会促进城市犯罪率减少,并形成模范效应,带来城市总体犯罪率下降,提高城市的吸引力(Moretti,2004a)。

作为一个正在经历经济转型的发展中大国,中国不同区域的经济发展水平差异明显。不同地区影响教育回报的因素不尽相同,包括私有部门的经济比重、不同程度的经济开放度(吸引FDI的程度)、不同的地域性政策等。更为重要的是,城乡之间和不同城市之间人均教育水平存在巨大差异,就会使得教育回报在城乡之间和不同城市之间产生差异。邢春冰(Xing,2015)的研究表明,城市的教育回报显著高于农村的教育回报,在城市层面,那些教育程度更高的大城市有着更高的教育回报。

邢春冰(Xing,2015)的研究显示,在1995年,每年教育的回报率在不同地区大约一致为3%—4%。到了2002年,广东省以8.4%的每年教育回报率居全国首位,而湖北和云南的每年教育回报率最低(约4.6%—4.7%)。从2002年至2007年,中西部省份的教育回报率停止增长并出现下滑的态势(例如安徽和甘肃)。与之形成对照的是,沿海地区的教育回报率持续攀升,在部分地区出现了爆发式增长。例如北京的教育回报率从6%上升到11%,江苏的增长态势亦是如此。全国的教育回报率出现了明显的区域差异化。高等教育回报升水呈现出类似的态势。可以看出,教育回报主要来自于高等教育阶段,特别的,沿海地区的高等教育回报成为了该区域教育回报的主体。

为了进一步反映出教育回报的地区间差异,邢春冰(Xing,2015)利用2005年1%的人口小普查数据估计出了所有城市层面的教育回报,估计结果从5%到15%,展现出很大的城市间差异。他发现,总体来说,每年教育回报和城市人口呈现出正相关关系,城市越大教育回报越高。同时,每年教育回报和城市的大学毕业生占比正相关,大学生占比越高,教育回报越高。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。