本书在第2章中已经指出过,作为市场整合不足和要素流动受限制的结果,中国的工业集聚仍然没有达到应有的水平,中国的城市化水平被人为地压低,城市的规模总体偏小,尤其是大城市的发展受到了较大的局限,使得城市之间的规模差异明显低于其他市场经济国家的水平。中国必须认识到,经济的集聚是不可逾越的过程,如果试图在经济集聚还没有达到应有水平的条件下,简单地通过经济资源布局的分散化发展来追求区域平衡,将使得中国失去经济持续发展的推动力和全球化背景下的竞争力。

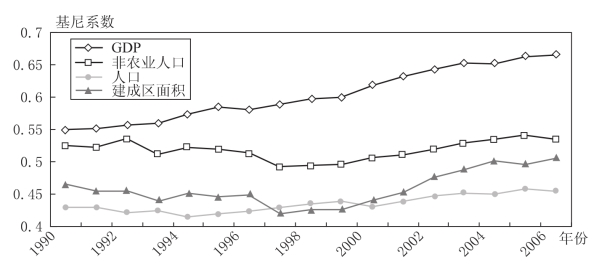

图7.3 中国城市规模的区域间差异(1990—2006年)

资料来源:历年《中国城市统计年鉴》以及作者的计算。

长期以来,中国城市化的困境是城市化进程远远落后于工业化进程。近些年来,中国的城市化进程有所加快,但本章更为关心的是,城市的空间布局在城市化进程中发生着怎样的变化。本书已经指出,中国的城市规模差异总体偏小。那么,从趋势上来看,中国城市规模差异偏小的现状在如何变化呢?从1994年开始,中国城市人口规模的差异基本上处在上升趋势之中,到2006年这一基尼系数上升到了0.454,距离2000年其他国家城市规模基尼系数大约在0.5以上的水平还很远(参见图7.3)。值得注意的是,如果以城市的GDP总量差异作为指标,中国城市的规模差异水平要远远高于用人口规模度量的差异,而且,两者的差异还有扩大趋势,这显示出,中国城市之间的经济集聚速度要远远领先于人口的集聚速度。即使我们仅用城市的非农业人口规模差异作为度量指标,也仍然发现,经济规模差异和人口规模差异之间的差距呈不断扩大的趋势。我们再用城市的建成区面积来看城市规模的差异,结果是,这一规模差异高于城市人口规模差异,但低于非农业人口规模差异。虽然建成区面积的差异在1997年以来呈现较快的上升趋势,但其与GDP规模差异之间的差距也并没有明显的缩小。

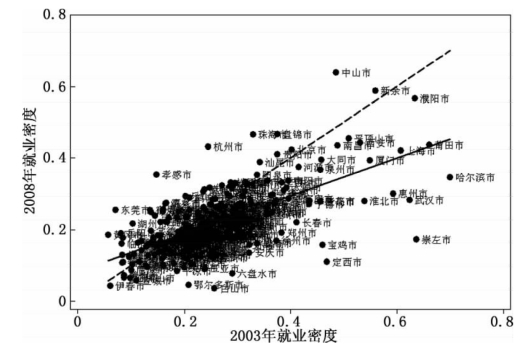

图7.4 中国城市就业密度(2003—2008年)

资料来源:《中国城市统计年鉴》以及作者的计算。

从土地意义上的城市化和人口意义上的城市化进程的比较来看,前者是明显快于后者的。在我们自己的数据里,1990—2006年间所有城市样本平均的建成区面积扩张速度为每年7.77%,而同时期的非农业人口增长速度仅为4.56%,两者相差3.21个百分点,前者接近于后者的2倍。由于《城市统计年鉴》中的人口密度数据质量不高,我们根据数据质量相对较好的第二、第三产业从业人员数量和城市市辖区建成区面积计算了“就业密度”数据,来代替城市的人口密度,并且将2003年和2008年两年的就业密度分别画在图7.4的横轴和纵轴上。此外,图7.4还画了两条线,实线是两年的就业密度之间关系的拟合线,它表示初始年份就业密度高的城市在五年后仍然就业密度更高。而虚线是表示就业密度不变的线(即45度线)。从图中可以看出,在这五年间,中国城市中的绝大多数出现了就业密度的下降,根据数据,286个城市中,有202个城市的就业密度是下降的。2008年城市就业密度的均值是2003年就业密度均值的93.94%,也就是说,平均来看,在五年间,城市就业密度下降了大约6%。随着经济发展水平的提高,交通基础设施得以改善,以及人们更多乘坐汽车出行,城市人口和建成区面积在同时扩张的过程中,会出现人口密度下降的现象,世界上的绝大多数城市都出现了这一现象(Angel et al.,2011)。但是,中国城市的就业密度在五年间下降6%,应该说是一个很快的速度。

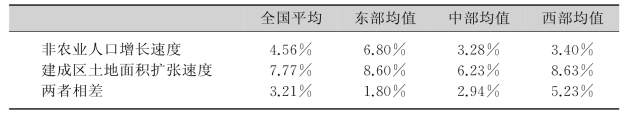

中、西部的城市人口密度下降速度要远远快于东部沿海地区。如果我们很难找到一个合理的人口密度下降的标准的话,那么,如果总体上经济欠发达的内地城市人口密度下降的速度超过东部沿海,这一现象就值得警觉了。我们将城市样本进一步区分为东、中、西三个部分,通过对比可以发现,城市非农业人口增长速度和建成区面积扩张速度的差别在东部相对较小,在中部大一些,而差距最大的则是在西部。换句话说,只有在东部城市,人口和土地的城市化才基本上是同步的,考虑到新增建成区的人口密度相对原先的城区较低,因此,在东部地区建成区土地面积扩张速度略快于非农业人口增长速度是合理的。相比之下,在中部,建成区土地面积扩张速度几乎是非农业人口增长速度2倍,而在西部,这一比率是2倍多。无论如何,越往内地,城市人口密度下降得更快,这是值得忧虑的(见表7.1)。

表7.1 非农业人口增长和建成区土地面积年均扩张速度(1990—2006年)

资料来源:历年《中国城市统计年鉴》以及作者的计算。

中、西部城市人口密度下降更快,既与土地供给倾向于内地有关,也与内地经济发展出现了不合理的资本深化,从而创造就业较少有关(具体参见第9章)。人口空间集聚不足的另外一个严重后果是土地利用效率低下,这在人地矛盾较高的中国尤为突出。土地利用效率低的一个后果是,落后地区的人均资源占有量难以有实质性的提高,收入水平和生活质量的改善受到严重制约。更为严重的是,如果因为内地的人口不能向沿海地区集聚,内地的城市发展必然大量占用土地资源,由此而造成的土地利用在空间分布上的不合理性一旦形成,将非常难以调整。

图7.5 到三大港口的距离与土地利用效率(2006年)

注:(1)图中没有包括乌鲁木齐和克拉玛依,这两个城市的距离远,但土地的单位产出较高,加入后影响拟合曲线的形状。同时,图形中还去掉了中山、东莞和佛山三个土地利用效率超过40 000(万元/平方公里)的点。如果包括中山、东莞和佛山这三个城市,不显著影响图形形状,但会使拟合线所显示的沿海与内地的土地利用效率差距更大。(2)图中的三次曲线方程为土地利用效率=20 250.94-35.171 1×距离+0.033 2×距离2-0.000 0104×距离3,调整的R 2=0.235 5。

那么,地理位置不同的城市,其土地利用效率究竟有何差异呢?我们利用2006年的截面数据绘制了地理与土地利用效率之间的散点图。我们对地理区位的定义仍然采用一个城市到香港、上海和天津这三大港口中较近的距离(单位为公里)。我们用一个市的建成区每平方公里平均的第二、第三产业产出(万元)来度量土地利用效率,并对其采用每个省的城市物价指数进行了消胀。需要说明的是,在《城市统计年鉴》提供的数据中,城市的土地总面积是一个变动非常大的数据,因此我们没有根据这个面积来计算土地产出效率,而且对于经济集聚来说,将农业用地包括进来也的确意义不大。我们将第二、第三产业产值除以建成区面积,实际上是假定了建成区没有农业,而非建成区没有第二、第三产业,这当然会有度量误差存在,但由于第二、第三产业主要集中在城市地区,因此,这种误差是可以接受的。事实上,也没有更好的度量土地利用效率的方法。从图7.5中可以发现,距离与土地利用效率之间呈现出三次型的曲线,这个三次曲线的理论基础来自于城市体系的“中心—外围”模型(Fujita and Krugman,1995;Fujita and Mori,1996;Fujita et al.,1999b)。从三大港口附近到大约500公里之外的地方,土地利用效率从2亿元左右下降到1亿元左右(每平方公里每年)。由于土地利率效率本身的度量误差问题,更有意义的是相对差距,图7.5显示,从三大港口附近到大约500公里之外的地方,土地利用效率降幅在50%左右。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。