1. 德治国和

【四夷归服】

孔子是儒家民族观的拓荒者,其中以文化分而非血统分,华夏与夷狄是孔子民族观特征最显著的民族。在秦以后,孔子“华夷之辨”的民族观思想更趋于明显,但日趋融合是一大历史趋势,孔子的民族观也为各个时代进入中原的少数民族所接受,为统一中华民族的形成发挥了重要作用。

孔子创造性地提出了“修文徳以来之”的民族同化政策,他说:“远人不服,则修文德以来之;既来之,则安之”。孔子认为,对不愿归附的夷狄之族,要用华夏礼乐文明吸引他们,施与恩德让他们主动前来。并且对愿意融入华夏族的少数民族要进行妥善安置,让他们稳定地生活,使他们感受到泱泱华夏文明之风,终成华夏民族中的一员。

孔子的民族观思想不断得到完善和发展,在“华夷之辨”下形成了符合时代需要的“华夷一家”的大一统民族观。华夏族和少数民族的关系就如家庭内兄弟般平等、友好、和谐。这样国内晏然,“远人”也会慕华夏之风,乐于归附,会推行中国教化,使蛮荒之地变得文明开化,如此华夷终将成为“一家”。

【问鼎中原】

传说古代夏禹铸造九鼎,代表九州,作为国家权力的象征。夏、商、周三代以九鼎为传国重器,为得天下者所据有。夏桀无道亡国,九鼎为成汤所得,成汤就建立了商朝。纣王暴虐亡国,九鼎为姬发所得,姬发就建立了周朝。楚庄王想取周而代之,就借朝拜天子的名义,到周王室去问九鼎的大小轻重,结果在周大臣王孙满那里碰了一个软钉子。王孙满说:“统治天下在乎德而不在乎鼎。”庄王很不服气地说:“你不要依仗九鼎,我楚国有的是铜,我们只要折断戈戟的刃尖,就足够做九鼎了。”王孙满说:“大王您别忘了,当初夏禹是因为有德,天下诸侯都拥戴他,各地才贡献铜材,启才能铸成九鼎以象万物。后来夏桀昏乱,鼎就转移给了商;商纣暴虐,鼎又转移给了周。如果天子有德,鼎虽小却重得难以转移;如果天子无德,鼎虽大却是轻而易动。周朝的国运还未完,鼎的轻重是不可以问的。”

问鼎中原,居中致和,创建一番伟业,一朝盛世,顺应天意,顺承民意,在封建年代也是免于杀戮的权宜之计。问鼎中原为何故,居中致和值千金!

2. 和谐盛世

【文景之治】

西汉文帝、景帝两代40年左右的时间,政治稳定,经济生产得到显著发展,历来被视为封建社会的“盛世”,史称“文景之治”。西汉王朝建立后,汉高祖、汉惠帝、吕后都着力于恢复农业生产,稳定封建统治秩序,获得了显著的成效。文景两帝相继即位后,又在这基础上进一步采取了轻徭薄赋、与民休息的措施。

汉文帝十分重视农业生产,他即位后多次下诏劝课农桑,按户口比例设置三老、孝悌、力田若干员,经常给予他们赏赐,以鼓励农民发展生产。同时还注意减轻人民负担,文帝二年和十二年,曾两次“除田租税之半”,算赋也由每人每年120钱减至40钱,徭役则减至每3年服役一次。景帝二年,又把秦时17岁傅籍给公家徭役的制度改为20岁始傅,而著于汉律的傅籍年龄则为23岁。文帝还下诏“弛山泽之禁”,即开放原来归国家所有的山林川泽,从而促进了农民的副业生产和与国计民生有重大关系的盐铁生产事业的发展。文帝十二年又废除了过关用传制度,这有利于商品流通和各地区间的经济联系,对于农业生产的发展也有一定促进作用。

汉文帝对秦代以来的刑法也作了重大改革。许多官吏能够断狱从轻,持政务在宽厚,不事苛求,因此狱事简省,人民所受的压迫比秦时有显著减轻。

文景两代对周边少数民族也不轻易动兵,尽力维持相安的关系。吕后时,南越王赵佗自立为帝,役属闽越、西瓯、骆,又乘黄屋左纛,与汉王朝分庭抗礼。文帝即位后,为赵佗修葺祖坟,尊宠赵氏昆弟,并派陆贾再度出使南越,赐书赵佗,于是赵佗去黄屋左纛,归附汉王朝。文帝后元二年,又与匈奴定和亲之约,此后匈奴虽背约屡犯边境,但文帝只是诏令边郡严加备守,并不兴兵出击,以免烦扰百姓。

文景两代采取了上述一系列措施的结果,使当时社会经济获得显著的发展,封建统治秩序也日臻巩固。据《汉书·食货志》记载,汉初至武帝即位的70年间,由于国内政治安定,只要不遇水旱之灾,百姓总是人给家足,郡国的仓廪堆满了粮食。在封建社会早期,这对于百姓来说无疑是一大幸事,君主英明,政策开明,国家昌盛,才能和谐发展。

【君臣和谐】

唐太宗李世民在位23年,使唐朝经济发展,社会安定,政治清明,人民富裕安康,出现了空前的繁荣,开创了“贞观之治”的盛世局面,成为我国历史上最为璀璨夺目的时期。

唐太宗对有功之臣李世绩关怀备至。李世绩回朝任兵部上书时,积劳成疾,重病缠身。太宗亲自探望,敦促太医认真治疗,甚至过问李世绩所服药物。太医向李世民禀报,此病乃多年风寒淤积所致,太医有一验方,其他成分都有,只缺“须灰”一味。太宗迫不及待地问须灰是何药,能找到吗?太医解释须灰就是胡须所烧成之灰。太宗一听,马上命人取来剪刀,亲自将自己胡须剪下,烧成灰后,又亲自将须灰调入药中,让世绩服下。李世绩服药后,病情迅速好转,很快便痊愈了。世绩被太宗剪须一事感动得“顿首见血,泣以恳谢”。唐太宗亲手将李世绩扶起,温和地说:“朕赖卿以安社稷,卿安则社稷安矣。朕剪须以治卿病,乃是为社稷计,不为卿一人之私也,何谢之有?”这也正是孟子所说的“君之视臣如手足,则臣视君如腹心”。还有一次,唐太宗邀请李世绩入宫赴宴,世绩开怀畅饮,喝得大醉,在酒席上酣睡不醒。太宗担心他受凉,脱下自己的长袍,轻轻盖在李世绩身上。在场之人,无不为太宗爱护功臣的仁慈之心而感动。

贞观之初,在唐太宗的带领下,君臣和谐,全国上下一心,经济很快得到了好转,出现了一片欣欣向荣的升平景象。唐太宗为国家的和谐统一作出了不可泯灭的贡献,可谓是一代明君。

【曹参服齐】

楚汉战争结束后,曹参以功食邑平阳10630户,号平阳侯。刘邦拜他为齐相国,辅佐刘肥。齐是大国,民情“伪诈多变”,加之多年战争的破坏,经济凋敝,民不聊生。在这种情况下,如何治理齐,是大难题。刘邦拜武将曹参为齐相国,是想让他镇服齐。但是曹参未用武力,使齐得到安定。

曹参至齐,征求“安集百姓”的计策。曹参听说胶西盖公擅长黄老之术,便使人厚礼请盖公。盖公说:“治道贵清静,而民自定。”盖公一语道破了时代的需要,提供了济世之术。曹参纳其言,用黄老之术,“相齐九年,齐国安集,大称贤相。”

惠帝二年,萧何死。曹参为汉相国,仍以治齐之术治汉,施政办事,一遵萧何约束,无所变更。郡国吏,选用重厚长者,对华而不实、欲务声名者,概不录用。人有小过,曹参加以掩饰,相府相安无事。曹参日夜饮酒,不治事。惠帝见曹参整日无所事事,以为是欺负他年轻。曹参的儿子窋为中大夫,惠帝令窋规劝其父。曹窋谏曹参。曹参大怒,笞曹窋200大板。上朝时,惠帝责问曹参为什么打曹窋?曹参不直接回答,他脱帽谢曰:“陛下自察圣武孰与高帝?”上曰:“朕乃安敢望先帝乎!”曰:“陛下观臣能孰与萧何贤?”上曰:“君似不及也。”参曰:“陛下言之是也。且高帝与萧何定天下,法令既明。今陛下垂拱,参等守职,遵而勿失,不亦可乎?”惠帝曰:“善!君休矣。”曹参与惠帝的对话,实际是关于汉初统治政策的争论。由于汉一改秦代的“政苛刑惨”、“赋敛重数”,在“无为”思想指导下,推行约法省禁、轻徭薄赋政策,所以收到了“天下俱称其美”的社会效果。

惠帝五年,曹参死。百姓歌颂他的功劳:“萧何为法,若画一。曹参代之,守而勿失。载其清静,民以宁一”。百姓歌颂,是因为经济得到恢复,百姓“衣食滋殖”。曹参作为汉初推行“无为而治”的代表人物,对于恢复经济,“安集百姓”的贡献,至少不下于他的军功。

3. 一德同心

【万里东归】

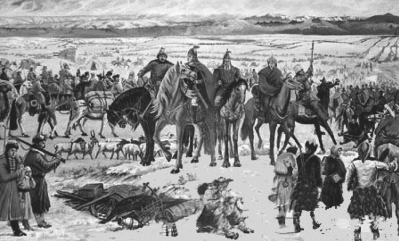

在清朝时期,有这样一段令人慨叹、可歌可泣的故事。那就是土尔扈特部从相隔万里的沙皇俄国历尽艰辛返回故土。

土尔扈特是蒙古族的一支,清朝末年为了躲避势力日益强大的准噶尔部的威胁,蒙古土尔扈特部落西迁至俄国境内伏尔加河流域游牧。伏尔加草原土肥水美,远离战争,使饱经战火洗礼的牧民们终于找到了安静和平之地。在这片人烟稀少的草原上,建立起游牧民族的封建政权土尔扈特汗国。但谁也没料到他们很快又坠入俄国沙皇的恐怖统治之下,因为此时正值俄国历史上的横征暴敛的女沙皇叶卡捷琳娜二世当权的年代。她推翻丈夫彼得三世沙皇上台,对外大肆侵略扩张,最后女沙皇竟然强迫土尔扈特部落的牧民们参加侵略土耳其的战争。

其实在这一百多年里,土尔扈特人始终保持着与清朝政府的关系。18世纪60年代,他们决心返回故土。土尔扈特东归的消息,很快传到了圣彼得堡。叶卡捷琳娜二世认为,让整个部落从她的鼻尖下走出国境,这是沙皇罗曼诺夫家族的耻辱,她立即派出大批哥萨克骑兵,去追赶东去的土尔扈特人。一路上除了残酷的战斗,土尔扈特人还不断遭到严寒和瘟疫的袭击。土尔扈特人由于战斗伤亡、疾病困扰、饥饿袭击,人口大量减员。历时近半年,行程上万里,他们战胜了沙俄、哥萨克和哈萨克等军队不断的围追堵截,战胜了难以想象的艰难困苦,承受了极大的民族牺牲,终于实现了东归壮举。

土尔扈特人所创造的感天地、泣鬼神的英雄壮举,充分表现了中华民族不畏强暴、反抗压迫剥削与酷爱和平自由的光荣传统。当时的清朝国强民富,万民拥护,各族归服,土尔扈特部的归来,表现出了极大的爱国情结,也表现了愿归于清朝,回归和平生活环境的愿望。土尔扈特部的回归祖国,为多民族国家的巩固和发展谱写了光辉的篇章。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。