水乡聚落的发生与演化受制于水环境、地势、地貌、种植结构等多种因素,其中又与水环境的关系最大,因此河流水文的变化往往引起聚落生态的一系列变化,高乡与低乡的差异也由此而产生。在这方面,日本学者滨岛敦俊较早对太湖平原低湿地带(即低乡)的“浜”、“村”关系作过描述:

所谓“浜”,是指大沟渠的支汊死胡同状的小水体,在现存的二万五千分之一或五万分之一的地形图上,可见村落位于浜的沿岸,且村名为某某浜的也不少。[2]

滨岛指出的乃是存在于太湖周围低湿地带的“浜村合一”现象,即河浜与村落不仅在形态上相互依存,名称也不分彼此,包含着形态、景观与地名双重合一的意义。那么“浜村合一”现象在低乡地区是否具有普遍性呢?

(一)发生机制的分析

以下先通过清代金泽、朱家角、朱泾这三个低乡市镇下辖的乡村聚落地名,来具体分析河浜与村落在地名上的同一性,并据此追溯其早期的发生机制。

清代金泽镇在青浦县治西南35里,位于淀山湖以东,平均海拔不足1米,至迟在宋初已成镇。修成于乾隆年间的《金泽小志》,谓其“四面距湖,涵浸相属,土厚而肥,民饶而简,水云乡中乐土也”,可见该处地势低洼,水量丰沛,田土肥沃。当时物产以稻米为主,杂以麦、豆、油菜,并无棉花之植[3],此为典型的低乡种植结构。《金泽小志》所录的“图圩村庄”有:

潘家湾、仙泾港、杨垛、颜家浜、西湾、神道浜、芦田浜、池家港、新池家港、南汪、谢家湾、李家圩西岸、徐家湾、小北沈浜、塘湾、西田、东圩生田、薛家港、俞家浜、斜河田、姚簖、金泽港。[4]

朱家角镇比金泽镇稍靠东部,但仍处于泖湖低地范围内,平均海拔仅1.5米,该镇在明中叶达到极盛,“商贾云集,贸贩甲于他镇”。清嘉庆三十年《珠里小志》所列村落名称如下:

陆九房、周家港、高家港、和上湾、道士浜、玉阶桥村、薛家汇、小江村、南大港、理麻浜、长条、王家浜、罗家浜、江家角、强固埭、汤家埭。[5]

朱泾镇原属青浦县,在清雍正二年金山置县后改隶金山,位于低乡地带的边缘,平均海拔2.5米,在元代已成巨镇。据修成于清嘉庆十二年的《朱泾志》所记,物产中除稻米外,亦有棉布之属,但并未提及当地人是否种植棉花。该志所载的乡脚村庄有:

张家浜、市前浜、王家浜、尤家阁、下圩、绣针浜、沈家浜、徐家浜、高家村、河沿村、周家埭、三家村、潦浜、南腰浜、北腰浜、黄草塘、赵坟、新浜、东瑶潭、西瑶潭、和尚淀、豆头港、二塘浜、许家厍、上圩村、徐家浜、南傍湾、北傍湾、王油坟。[6]

以上三个地点的村落名称存在明显一致性:大多数村落的通名直接使用了各种水体的名称,其中多数为低洼地带所常见的深通阔大的水体,如塘、港、潭、荡、淀等,而直接以“村”命名的聚落只是少数。

首先从地理意象发生的原理来看[7],村落与河浜的同名,可以理解为现实中的低乡水环境和丰富的水体景观在地名上的意象反映。该区位于太湖碟形洼地的底部,低湿平原的特征十分明显,东排的太湖水及周边的淀泖之水为塘浦泾浜提供了稳定丰沛的水源。在时人看来,宽广的水面环绕着村宅与农田,举目皆是,因之自然地形成了以水景观为主体的环境感知意象。地理意象甚或是地理景观实体直接体现在聚落的命名中,在我国乃是一种常见的地名文化现象。

上述低乡聚落地名中蕴含的更重要的信息,则是河浜名称与宗族姓氏的结合。表示小型分支河道名称的“浜”之前多被冠以家族姓氏,共同构成村落的名称,如颜家浜、王家浜、徐家浜等,说明宋元之后太湖平原塘浦干河系统的泾浜化、大圩分小圩等环境变迁过程,与聚族而居式村落的增殖过程有着某种平行的关系。

历史时期太湖平原低湿地带的聚落构建以开浚河道、排除积水为先决条件,是由该区地理环境决定的。秦汉时期就发生过几次大型筑“塘”工程,积水地表的河渠化使得沼泽地貌逐渐有利于发展农业。例如,汉初刘贾(公元前201—前196年)筑荆塘[8];汉平帝元始二年(公元2年)皋伯通筑皋塘,以障太湖之水[9]。“塘”的真正含义应为水陆兼通的水利工程,古文献解释为“凡名塘,皆以水左右通陆路也”[10]。塘之中为水道,既可通船,又可排灌,堆土为堤,使两岸堤路夹河,既便于陆路交通,又可排拒外水。“塘”的逐渐增加,使沼泽之水得到疏导和排干,为塘浦间洼地的围垦造就了基本条件。唐五代时期太湖平原的塘浦圩田系统达到成熟期,虽然明清以来社会环境变化较大,但人工河渠与圩田相辅相成的农田水利系统仍然是该区最重要的地貌特征。

太湖平原低地治田治水的根本是疏水、导水、开河排干沼泽,而聚落的建造最需要干爽地面,也只能随着各种河道的开凿和沼泽湿地的干爽化而逐渐铺开。所以,造宅以开河浚河为先,宅随河而就,是由低湿平原的地理环境所制约的聚落发生原则。

但是,以“浜”命名聚落的现象,应当主要发生在宋元之后的小圩时期,尤以明清为显著。根据缪启愉的研究,唐五代时期的圩田规模较大,动辄方圆上百里,堤岸高厚、塘浦深阔、圩区排灌有序[11]。那么据此推测,宋以前的低地聚落应多依塘浦干河而建,处于大圩边缘比较高爽的地方。这种傍依大河的聚落享有交通的便利,但却免不了风涛潮流冲击之险,缺乏安全的保障。宋室南渡后的人口增加和生存压力使太湖平原的农业向精耕细作发展,土地私有制进一步完善,随之出现了水网的泾浜化和农田的小圩化,聚落格局发生了相应的演变。

明嘉靖年间王同祖的《治水议》描述了小圩抵抗水旱能力较强的好处以及具体的修治办法,当时由大圩分成小圩可谓势在必行:

小圩之田,民力易集、塍岸易定。或时遇水,则车戽易过,水潦易去,虽有巨浸,莫能为害。而大圩之田,塍岸既广,备御难全。雨潦冲击,东补西坍,皆荡然没矣。纵使修举积水,然居民有远近之不同,民力有贫富之不一,地形有高下之不均。顾大圩之田,遇灾不救者十居八九。今莫若较田圩之大者取而分之。以二、三百亩为率,因其高下督民取土,裹以塍岸,则田圩之形成矣。……今观大圩之内,多有沟洫池溇之属,纵横布列。古人制之,所以备旱潦者也。宜因而浚其两旁,增筑塍岸,就以分圩裹田。[12]

修小圩以分割河道为前提,这导致泾浜数量大大增加,而泾浜增加必然与聚落增长互为表里,所以可推知明代太湖平原水网低地的泾浜化与聚落增殖相同步。聚落所依存的河流,由大型塘、浦转向分支的泾、浜,实际这一现象在宋代已经显著存在。北宋水利家郏亶曾分析过当时何以普遍出现以姓氏命名的小河流:

古者,人户各有田舍,在田圩之中浸以为家。欲其行舟之便,乃凿其圩岸以为小泾、小浜。即臣昨来所陈某家泾、某家浜之类是也。说者谓浜者,安船沟也。[13]

郏亶指出,人们在田圩之内安家,古已有之,但近来圩外的大河却被圩内人家分割成小泾、小浜,圩岸也受到破坏。这些河浜由于是某家所开,所以多以姓氏命名。但进一步分析其背后隐含的信息,则会产生这样的疑问:若无圩内新聚落的扩展,何来新的交通需求(浜作为安船沟)?泾浜小河道不断增加的内在驱动力,实则是新聚落的不断涌现。

南宋水利家黄震则明确指出了泾浜是原来的塘浦系统发生分化的结果,而泾浜的增加与田宅的增多直接相关:

凡今所谓某家浜、某家泾者,皆古塘浦旧地……后人求一己田宅之利便而坏之,见止一时。坏之既久,则复之甚难。……议者多谓围田增多,水无所归,然亦只见得近来之弊。[14]

可见由聚落增加所推动的水网泾浜化也引起了负面的环境效应,导致古代塘浦大河的形势被改变,水无所归,排水系统与地势的配合关系出现紊乱,这可由明清时期太湖平原水旱灾害的频发得到证明。

小河浜对于低乡家园营造的重要性和先决性,也时常体现在明清江南士人的诗词中。清中期人汤显业途经朱里镇(今上海市青浦区朱家角镇,又称珠里)小江村时留下《泊小江村》一诗,其中有“水村以江名,江小亦刊耨。湖泖为邑襟,潮汐润塍镂。……浚沟同甲庚,占宅适丁戊。辛祈而卯耕,寅禾与申豆”等语[15] 。小江村在清代朱里镇东南二里,处于淀山湖以东的低洼之区,既受到湖泖之水的浸润,也享有潮汐流通之便,水资源十分丰沛。但小江村与其他众多的低乡聚落一样,依存的却不是大江大河,而是一条小河浜,人们根据自然地形和风水方位开浚小河浜并营造住宅,过着惬意的田园生活。

总之,清代乡镇志中的“浜村合一”现象,反映的是明清时期太湖平原低乡地带的聚落沿小泾浜分布的一般范式,这一趋势在宋元时期已经随着大圩分小圩的发生而广泛铺开。其背后蕴含的则是湖沼低湿地带的聚落营造以开河导水为先、宅随河而就的基本人地机制。而聚落名称呈现出宗族姓氏与河浜的结合,这与宋代以降江南人口与宗族聚落的大量增殖有关。

(二)形态的分析

明清时期低乡聚落在物理形态上的特征也十分明显,即:聚落房屋沿小河浜呈线状排列,房屋与河浜的距离普遍较近,呈现出集村的趋势。

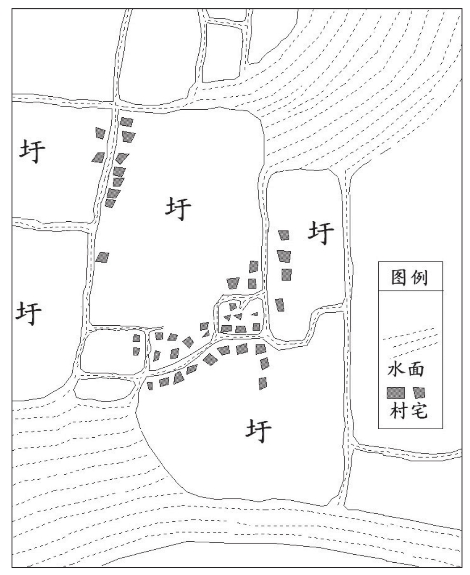

清代的青浦县西岑乡,周围为东白荡、北白荡、西岑荡等广大水面所包围[16], 但村内的房屋却无一分布在湖荡岸边,而是沿着几条从大湖伸出的小泾浜呈线性延展:

图2- 1:低乡聚落的小河浜与房屋格局(清代西岑乡的村落)

(根据《西岑乡土志》卷首插图改绘)

从图2-1还可明显看出,房屋所依存的河浜一般为“通浜”,即小河浜的两端均与大河(或湖淀)相通,水源补给相当丰富,不仅有利于稻作生产,而且浜边村宅的对外交通也相当便利。这与滨岛敦浚所谓的浜专指“大沟渠的支汊死胡同状的小水体”这一说法是有出入的,他可能未将高乡河浜的形态与低乡刻意地加以区分。

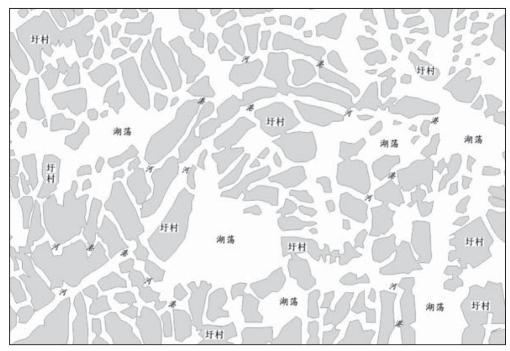

低乡聚落傍依“通浜”的证据以及与之相关的种植结构和交通特征,还可以1930年代费孝通所研究的开弦弓村周围的情况来说明:

(该村)90%以上的土地都用于种植水稻,人们靠种稻挣得一半以上的收入。当地人称一块环绕着水的土地单位为圩,每个圩有一个名字。住宅区的规划同村子的交通系统联系起来。在这个地区,人们广泛使用船只载运货物进行长途运输。除了一些挑担的小商人外,人们通常乘船来往。几乎家家户户都至少有一条船。由于船只在交通运输上的重要位置,为便利起见,房屋必须建筑在河道附近,这就决定了村子的规划。河道沿岸,大小村庄应运而生,大一些的村子都建在几条河的岔口。[17]

开弦弓村位于太湖东南约15公里的地方,属于典型的低洼水网地带,浜、村、圩具有紧密的一体化关系,而河流的水性也决定了该村绝大部分土地种植水稻以及家家户户靠船只进行交通的事实,甚至也决定了村庄房屋的规划,即房屋必须建筑在贴近河道的地方,村庄整体上呈现沿河扩展的形态。

开弦弓村所处的水陆格局,则充分说明“通浜”是低洼地区河道的共性特征,几乎所有的圩村都依存着互相通达的河流,形成十分突出的水网地貌。村落和农田处于这样的环境中正如舟泛水上,莲浮塘中,河湖景观的主体地位得以凸显。

图2- 2:低乡聚落所处的“通浜”与水网格局(民国吴江县开弦弓村)

(根据开弦弓村周边的水陆形势图改绘,局部经过意象处理,即突出水陆景观的对比度,并不改变原图要素的布局和比例。原图载《江村经济》,江苏人民出版社1986年,第10页)

低乡村宅沿河浜分布、距离河浜普遍较近的形态,除受农田水利需求的影响外,与河浜所提供的便利的日常生活功能也有关系。笔者在沈家埭、大桥港、三沙湾3个自然村的实地调查中发现[18]:大多数房屋的正面或背面对准河浜,距离河边最远的住宅也不超过50米。据村民回忆,在安装自来水之前,生活饮水和洗涤用水均来自河流。村民一般趁早上河水尚未被往来船只搅乱的时候从河里取水,放在家中的大水缸内用明矾澄清备用,虽然村中桥头边也有水井,但主要是在干旱时备用。他们习惯于在河水中洗衣、淘米、洗菜,偶尔用井水洗衣,却因碱性较大而致使衣物易于返潮。

综上所述,明清时期太湖周围低湿地带的“浜村合一”现象,不仅指河浜与村落在形态上紧密依存,也指二者在名称上的统一,不仅体现了宋元以降低乡地理环境和地表的变化对聚落发生机制的影响,也体现出人们对湖沼湿地平原河流一以贯之的规划观念和土地利用方式。不过总的来看,低乡聚落形态与发生机制的演变,十分贴切地反映了地势、河流水性等自然地理要素的本底性制约作用。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。