1.当前的三元结构影响着农业资源使用效率和经济效益的进一步提高

我国传统的农业更多追求作物的“籽实”,而忽视了作物的全株利用。根据技术专家的测算,适时收获植物的地上部分营养体所获得的营养物质一般是籽实的3~5倍。优质牧草粗蛋白含量达20%左右,而小麦蛋白质含量为12%,大米蛋白质含量8%。种1亩地的优质牧草作饲料,相当于3~5亩地的小麦营养源(任继周,2013)。美国中西部缺水地区,水浇地不是种苜蓿就是种饲用玉米,而麦田只采取免耕法等保墒措施,并不浇水,因为每一方水的生产效益,牧草比小麦高许多倍(Sheaffer,C.C.et al.2009)。我国以稀缺的水土资源一味地在保障包括饲料粮在内的粮食安全,特别是出现将小麦和水稻也作为饲料饲喂牲畜的情况,实在是一种低效和浪费资源的做法。一般小麦的单产在4500~7500公斤/公顷,而在同样条件的耕地种苜蓿草,则每公顷可产干苜蓿15000公斤左右,且苜蓿的蛋白含量是小麦的两倍左右。在十分稀缺的水土资源情况下,必须着眼于食物安全,农牧结合,不断提高用地效率,生产满足居民需求的更多食物。

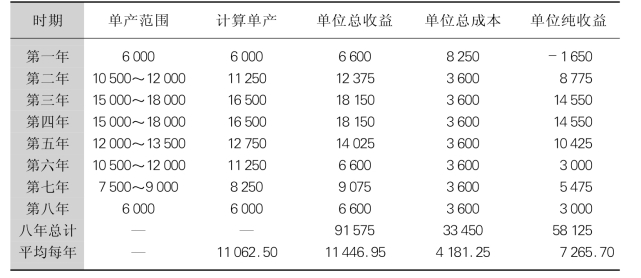

表18-7 苜蓿单作方式的产量和成本收益(公斤/公顷、元/公顷)

注:这是单一种植苜蓿的典型形式。数据来自笔者2013年对河北省沧州地区的调研

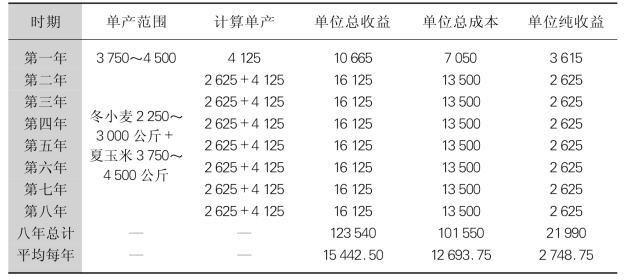

表18-8 冬小麦与夏玉米轮作模式的产量和成本收益(公斤/公顷、元/公顷)

注:这是普遍采用的粮食种植模式,该模式是第一年种植夏玉米,当年收割后种植冬小麦,第二年冬小麦收割后种植夏玉米,周而复始

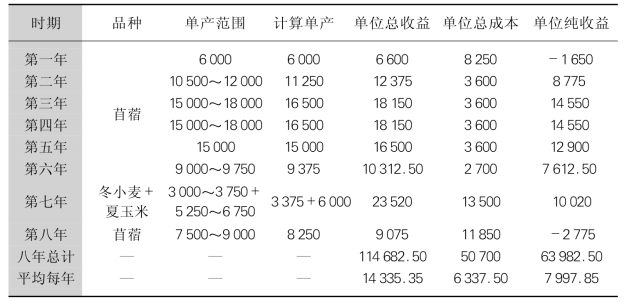

表18-9 苜蓿—冬小麦—夏玉米轮作模式产量和成本收益(公斤/公顷、元/公顷)

注:该模式是第一年春季播种苜蓿,第六年苜蓿收割三茬后种植冬小麦,第七年冬小麦收割后种植夏玉米,当年夏玉米收割后种植苜蓿

2.当前的三元结构使土壤生态环境进一步恶化

在粮食安全战略的驱使和规模化、专业化生产的现实背景下,当前三元结构中的“饲”主要是单一的玉米作物,而青饲料只占1.28%,这种种植结构使得大多数地区的耕地难以实施轮作和休养生息,再加上化肥的过量使用,导致土壤板结和毒化,土地生产力下降和资源浪费的现象十分普遍。以吉林和黑龙江省为例,大豆面积大幅缩减,玉米和水稻占了粮田的75%左右,两者之间又不能轮作,导致该地区粮食连作的情况非常严重,土壤肥力下降严重,黑土地的面积快速下降。相关研究发现,该地区土壤p H值、有机质和速效钾平均含量明显降低,速效磷平均含量有较大增加;20世纪80年代该地区土壤肥力综合指数以一、二级为主(80%以上),但21世纪初土壤肥力质量几乎被二、三级地所占据(98%以上)(汪景宽等,2007)。

3.结构调整中重眼前轻长远、跟风追市的现象经常发生

就不同地区而言,种植业结构调整应着眼于本地区的资源环境条件和市场需求情况,应统筹农牧、着眼农工,从该地区整个国民经济发展的角度来考虑。就全国而言,种植业结构的调整应基于不同地域、资源、市场等差异性,不同区域不可盲目照搬、机械式发展。如内蒙古、新疆等广大西北少数民族地区,畜牧业是其传统的主导产业,也是保障当地城乡居民正常生活的基础产业,在种植业结构调整中就必须充分考虑这一点。但实际情况却是,种植业结构调整过程中随大流、盲目跟市场现象严重,产业发展和结构调整中未能适应本区域的基本需求,即肉类和奶类消费需求大的现状,其在实际发展过程中却过分强调林果和设施农业,忽视了饲草料的发展。当前边疆少数民族地区出现的牛羊肉短缺现象在很大程度上就是由于这些地区的农区牛羊养殖减少所致。特别是在新疆的南疆地区,本来就人多地少,过分发展林果业,挤压了粮食种植和饲草料种植,导致牛羊饲草料缺乏,在当前牛羊肉价格飞涨的情况下,饲草价格也快速上涨,在新疆全疆的秸秆价格普遍达到0.8元/公斤,在南疆大多数地区的部分秸秆价格达到2元/公斤以上,甚至出现将小麦籽粒夹入秸秆中出售的“怪”现象。

4.当前的三元结构难以适应畜牧业的转型和升级

当前,我国畜牧业正处在深刻的转型和升级阶段。畜牧业转型和升级的核心是由数量和规模的扩张转向畜禽个体生产能力的提高和产品质量与安全性的提升,并提升综合效益。在转型升级过程中,良种培育与扩繁、养殖设施设备的改进以及疫病的有效防控等固然重要,但针对我国的实际,科学的饲料配方和畜禽营养改良是提高畜禽个体生产能力、提升产品质量和安全性的重要保障。当前的生产实践中有许多畜禽日粮中添加牧草后显著提高生产水平、提升产品质量和安全性的典型案例。如产奶牛日粮中添加一定量苜蓿,在产奶量提高、原奶质量提高和奶牛发病率下降等方面都产生显著作用;母猪料中添加一定量苜蓿草粉,对增加产仔数、提高仔猪成活率等方面有显著效果(王彦华,2007);此外,蛋鸡饲料、兔饲料以及其他特种动物养殖中添加一定量的苜蓿草粉都可产生较高的经济效益。

5.国内牧草种植面积较大,但品质较低

近年来我国牧草种植面积在逐年扩大,种植种类不断增加,但生态草面积大,供牲畜饲用的牧草面积小;品质差的牧草面积大,紫花苜蓿等优质牧草面积小[5]。当前,我国紫花苜蓿种植面积小,质量水平仍处在二级或三级水平,常含有杂草或发生霉变,供给量不稳定,给大型奶牛场的使用带来极大不便,不利于我国奶业乃至现代畜牧业的健康发展。根据美国农业统计数据,2011年全球苜蓿种植面积约为3300万公顷,美国、俄罗斯和阿根廷等国的种植面积大致为世界苜蓿种植总面积的70%,其中尤以美国种植面积最大,约占总面积的1/3。在美国种植业中,苜蓿已成为仅次于小麦、玉米和大豆的第四大作物,苜蓿干草的年产值超过80亿美元,而与之相关的产业总产值则超过1000亿美元。2010年美国用于生产干草的各类牧草总种植面积为5897.3万英亩(约折合3.54亿亩),其中苜蓿干草收获面积为1995.6万英亩(约折合1.21亿亩)。常年如此大面积的牧草种植面积既稳定地保障着国内现代畜牧业的健康发展,也大量出口国外,获得可观收益。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。