中山大学 余成普

[摘要] 本文以身体为核心展现了器官移植者后移植生活的四个面向,再现了一个具体的、完整的身体图景,以回应作为器官移植之文化基础的身心二元论和身体机械观。本文认为无论是从身体本身的系统整体性,还是从身体作为生物性和社会文化性的双重存在来看,移植技术只是在治疗,而非治愈。器官移植者不仅存在着身体的生物适应性问题,还存在着文化和社会适应性问题;身体在健康的名义下被管理,其结果是不断地再生产着他们病态的身体和病人的身份;身体和疾病也超越了本身的生物学事实,变成隐喻和象征的来源;个体化和地方化的身体苦痛被深深地卷入到全球化的移植链条之中。生物性和社会文化性交叉相生,传统和现代力量相互碰撞,共同发生在移植者的身体上。这个不确定的、也是模糊的状态恰恰显示了将身体等同于机械的不可能性,也凸显了整体观身体研究的必要性。

[关键词] 器官移植;身体;机械论;整体观

如果身体真真切切是一台机器,它将不会衰老、多变,也不会死去。而所有身体的组成“零件”都是可以被修改、矫正的,损耗后还可以被替换成性能更加完善的零件。就像钟表一样,身体显示时间,却不受时间的影响。身体将会成为时间的见证,因其中立而不被伤害,也不再是时间的受害者。许多研究与越来越多的实际操作都潜藏着这种的幻想。与之相伴的,还有愈演愈烈的对死亡的否定和对安全的执著。

——大卫·勒布雷东(2010:97)

一、引 言

尽管在古代中国就有扁鹊为病人互换心脏的传说,古欧洲也有类似的记载,但这些只是对器官移植①的幻想,并未真正付诸实践。直到18世纪才有器官移植的动物实验出现,但由于当时对免疫排异反应②等医学知识一无所知,导致移植物存活时间很短。1936年苏联科学家沃罗诺伊(Voronov)开展的肾移植,尽管没有成功,却开启了人类历史上对人体进行器官移植的临床先河。1954年,美国医生默瑞(Joseph E.Murray)实施的同卵双生兄弟间的肾移植是移植史上首次获得长期有功能存活的案例(夏穗生等,2009:6—7;刘勇等,2001:57;李书隽,2001:2—4)。随着血管吻合技术、移植物保存技术以及免疫抑制药物的发明和应用,20世纪60年代以后,器官移植才真正发展起来。从技术和伦理角度考虑,目前除了全脑没有移植外,人体的其他器官几乎都有移植的案例,尤以肝脏移植、肾脏移植、心脏移植、胰腺移植等为常见。以肝脏移植为例,截至2007年,全球肝脏移植已达190 000例。美国每年肝移植例数超过5 000例。据中国肝移植注册网③统计,从1993年1月1日至2011年5月18日,中国肝移植登记例数为20 028例。中国目前每年完成肝移植例数达到3 000例,已成为仅次于美国的第二大肝脏移植大国(黄洁夫,2008:1)。

在医学界,器官移植已被称为是20世纪医学领域最伟大的成就之一,也被誉为21世纪的“医学之巅”,涌现出有关器官移植患者“身体、心理和精神状态均处于正常,成为一个正常的健康人”、“身体健康,身心和社会、家庭生活处于正常状态”、“得到治愈”的可喜报道和研究(夏穗生等,2009:7,11—12)。但正如凯塞尔(Cassell,1993:33)警示我们的,我们不应该“惊叹”这项医学技术而遮蔽了我们觉察这项技术所带来的道德难题以及其他社会和文化困境的能力。首先,器官的稀缺及其所带来的高额医药费、器官买卖等问题成为这项技术面临的最大瓶颈(Joralemon,1995;Scheper-Hughes,1998;Sharp,2000;Shimazono,2007)。其次,移植技术所带来的文化和伦理冲突,如有关脑死亡、身体完整性等的论争自移植技术发端之初,就从来没有停息过(Ohunki-Tierney,1994;Hogle,1996;Ikels,1997;Daar&Marshall,1998;Alden&Cheung,2000;勒布雷东,2010)。另外一个最为根本且往往被忽视的问题是,移植究竟给患者带来了什么?他们的后移植生活(posttransplant life)果如医学界所宣称的那样“正常”吗?对这个问题的回答将有助于我们正视这项医疗新技术,也在一定程度上检视了移植所带来的前两项问题。

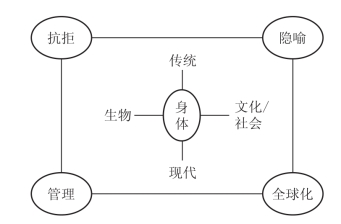

笔者将首先分析器官移植技术之所以付诸实践的认识论基础,或者是哲学基础,这是本文论争的起点。然后对器官移植的人文社会科学研究的既有成果作出批判性的回顾,在此基础上提出迈向器官移植的人类学研究的基本框架。接下来,结合访谈和观察的资料描述器官(肝脏)移植病人的后移植生活。这项研究将表明,无论是就身体的生物存在性,还是就身体的社会文化存在性,基于身体机械观下的器官移植技术都不可能取得“治愈”的效果,它在重构身体部件的同时,也在重构(毋宁说破坏)着身体与文化、身体与社会之间的既有关系。因为并发症的高发生率——作为身体整体性/系统性的生物体现——依然是移植不可避免的技术难题;移植者不仅要面临持续的生理排异,还要应对“文化排异”(culture rejection);移植者不仅要面对高额的医疗费用,还要因身体的限制压缩自己的社会空间,且挣扎于疾病的隐喻之中。正如欧阳洁(2007:71)所比拟的:“如果把整个对器官移植的讲述看作一首乐曲,那么自始至终都是一种悲愤、凄凉的基调,远没有医学技术进步带来的振奋人心的欢快。”

二、迈向器官移植的人类学:整体观下的身体研究

已有的研究表明,器官移植技术的哲学基础或者说认识论基础在于笛卡尔的身心二元论和身体机械观(Marshall,1992;Sharp,1995、2000;Crowley,1999;笛卡尔,1998、2005)。这一学说将精神/灵魂/心灵交与宗教,身体交与自然科学,这一方面放开了科学家的手脚,使他们把身体当作一台可以拆分和重组的机器来对待,使其可以自由地追求一种医学研究所表现出来的纯物质性的思考,促进了现代西方医学的发展,尤其是外科手术的发展(斯特拉桑,1999:5—7;西佩—休斯、罗克,2010:11;陈立胜,2002:13)。器官移植技术正是基于外科手术的理念,并分享了现代西方医学的基本预设:医生只关注患病的身体,疾病被看成是由致病器官引起的。那么,去除有病的器官,并用移植技术替代它就成为必然的结果(Ohunki-Tierney,1994:236)。但另一方面,正如斯特拉桑(1999:3)提醒我们的,在生物医学快速发展的同时,我们却忘记或者有意忽视了人作为精神性的存在。因为无论就历史还是就跨文化而言,以笛卡尔范式为出发点都是武断的④。器官移植并非仅仅是移植技术本身,伦理的、法律的、心理的、社会的、文化的因素都牵连其中。因而,器官移植也不仅仅限于现代医学的探讨,也需要其他学科的参与。

国外有关器官移植的人文社会科学研究(这里暂不考虑移植的纯医学研究)更多地集中在以下视角:一是生命伦理学(bioethics)的讨论。这类研究反思了器官移植及捐赠中的伦理学问题,如捐赠者的知情同意、死囚器官获取的伦理困境、器官有偿供给对伦理道德的冲击等(Ikels,1997;Taylor,2005;Price,2006;etc.)。二是法学的角度,多集中于对脑死亡立法的论争和呼吁以及器官移植引起的法律冲突等(Stickel,1967;Price,2000;etc.)。三是心理学研究,主要是对公众有关移植的KAP(知识—态度—行为实践)调查,关注器官捐赠和移植后的心理适应等问题(Perkins,1987;Radecki et al.,1997;etc.)。国内也有大量器官移植的法学和伦理学研究,即对脑死亡立法的论争、器官捐赠中的法律问题以及移植所带来的伦理困境的探讨(唐媛,2008;张永平等,2002;宋儒亮,2008;等等),尚缺乏其他学科介入和参与。

上述不同学科的讨论已经表明了器官移植并非是单纯的医学技术问题,而是存在伦理争议、法律困境以及其他的心理和社会管理问题。医学伦理学家被赋予去揭示医学实践中的困境和危险,但他们的著述很少有关于病人或医学专家的集体信念和经历的民族志细节(Sharp,1995:359)。心理学者注重个体的心理问题干预,而并未继续找寻这些心理适应问题的背后致因。法学家在脑死亡立法、移植纠纷方面提出了人权保护或是做出种种呼吁,但一些根本的问题,如人们如何看待“死亡”?死亡的文化意义何在?中国迟迟未能实行脑死亡标准背后根源是什么?中国器官捐赠率为什么较低,这反映了怎样的社会和文化环境?器官移植对受体和捐赠人(及其亲属)究竟意味着什么?人们如何看待身体构件,以及更为根本的,如何看待“人”本身?移植者的身体体验如何?等等,这些问题不仅仅需要思辨和学理的分析,更需要细致入微的田野调查资料。人类学对文化的敏感性和洞察力以及所倡导的田野调查方法,为回答上述问题(当然包括本文研究的移植者的后移植生活)提供了理论和方法的准备。

相对于其他学科的庞杂研究,人类学在器官移植以及相关的生物医学研究方面却长期处于缺席状态,明显是一个后来者。就其原因,主要在于这门学科的基本旨趣和方法论限制。

其一,我们知道,人类学更多的是在非西方社会做研究⑤,而器官移植发端于西方发达国家,作为一项高端技术,最先也仅仅在西方发达国家的医院开展,这自然逃过了人类学家的视界。与之相关的,移植技术作为“科学”的代表,往往被认为是“不受文化限制的”,具有普适性。于是,人类学家对于“生物医学作为民族医学”(Casper et al.,1996:523),作为一个具有特定文化基础,也会引起文化冲击(culture shock)的研究还是一个后来者。

其二,如果将器官移植纳入人类学的研究范畴,那自然是落入医学人类学的关怀之中。作为应用人类学的一个分支,医学人类学的真正发展在于二战后的国际卫生运动(张有春,2009b:58)。一些实践导向的医学人类学家更主要的是致力于用人类学的视角去服务于第三世界的公共卫生,而非(至少在起初)深深地参与理论探讨,更缺乏批判思维。于是,当越来越多的人类学家转向西方生物医学时,发现最大的困难在于没有合适的理论框架(Casper et al.,1996:524—525),这无形中拖累了医学人类学对生物医学以及器官移植的学术研究。

其三,受田野资料的限制,至少在中国大陆是这样。目前有关移植的大量社科文献更多集中在伦理学、法学和心理学,这些文献只是进行学理的探讨和呼吁,而缺乏经验的观察和个案的分析(仅有的一些个案也限于媒体的报道)。而以参与观察和深入访谈为基本方法的人类学却对田野资料的要求尤为苛刻。由于一些众所周知的原因,器官移植,尤其关乎器官来源的研究成为了学术的敏感地带。这给实地的调查进入以及论文的出版带来了障碍。据我的搜索,中国大陆以田野资料为基础的器官移植的人类学/社会学研究仅限于一篇硕士学位论文(欧阳洁,2007),且她的调查进程也尤为艰难,访谈个案也很有限。正因如此,在下文,我将较为详细地介绍我那似乎难以复制的、幸运的调查进入过程。

尽管如此,自20世纪90年代中期以来,器官移植所伴生的诸多具有人类学想象力的问题还是被一些西方人类学家关照到了。首先,基于西方文化理念的器官移植技术,一经推广到其他的非西方国家,立马产生了文化冲击。一些国家(如日本、德国、中国等),尽管他们具有采用移植技术的财力和技术能力,但这里的人们仍然对这项新的医学技术保持着抗拒。他们的拒绝或不情愿部分是因为器官移植技术的文化基础是深深地嵌入于文艺复兴与启蒙运动的传统中,而这与其他国家的文化传统(如身体的完整性、死亡的文化和社会意义、器官本身所携带的符号意义等)是分离的。因而,这些人类学者断言,技术的推广如果缺乏对那里文化的深刻理解,一切努力都将遭遇挫折甚至失败(Ohunki-Tierney,1994;Daar et al.,1998;Alden et al.,2000;Hogle,1996;Ikels,1997)。

其次,对器官移植的批判性分析,这以西佩-休斯(Scheper-Hughes)为代表人物。她通过对非洲、巴西、印度等地的调查指出,肇始于移植的器官买卖、活体捐赠,导致了人与人、女人与男人、年轻人与老年人、穷人与富人之间,甚至国家与国家之间的不平等,器官移植乃是牺牲的暴力,活体的捐赠更是“礼物的暴政”(tyranny of the gift)(Scheper-Hughes,1996,1998,2000,2007;Shimazono,2007;Sharp,2000)。西佩-休斯通过多点民族志的方法,从政治经济学的角度分析了器官的全球流动,不仅对在全球化下的人类学研究方法有突出贡献,正如下文所言的,她还弥补了过去医学人类学批判和理论反思的空缺。

再次,对移植者身体体验的研究。在《器官移植作为一种转变的体验:人类学对重塑自我的洞察》一文中,沙朴(Sharp,1995)通过民族志的资料分析指出,移植者对个人的认同贯穿于一系列的过程:准备移植、接受生命的礼物、学习客体化器官、在否定专业的修辞话语中重建自我、应对身体残缺以及处理捐赠者试图建立长久亲属关系的问题。在这里,移植者身上的新器官,作为“物”,具有了社会生命。身体体验是移植者后移植生活的重要方面,沙朴的这篇论文是目前发表的少有的这方面的成果之一。但这篇论文更多的是用民族志材料,从社会心理学的角度分析了移植者的心理适应和身份认同问题,而这背后的文化根源似乎并没有得到很好的关注。

另外,对器官捐赠的意识形态研究。器官短缺成为全球性问题,为扩大器官来源,基本存在两种意识形态作为动员的策略。一是礼物捐赠和利他主义,即器官捐赠作为生命的赠予(gift of life),是最高的美德或利他主义的行为。当然捐赠的器官是不是人类学传统的互惠礼物依然存在着论争。二是财产权意识形态,将身体及其部分看成可以自由处理的财产,认为基于礼物赠予的模式不能满足器官移植的需要,某些经济刺激是必需的(Ohunki-Tierney,1994;Joralemon,1995;Sharp,1995)。

上述器官移植的人类学研究,如果我们将其回溯到根本性的人类学关键词,那就是对身体的研究(身体的生与死、身体的切割与修补、身体的体验与认同,以及身体的权利等)。器官的捐赠和移植,毋宁说是对身体的调整和变换,所产生的一切文化意义和社会后果都降落到身体这一最根本性的问题上来。有关身体⑥的认知图式或者框架成为分析器官移植的一把钥匙。

笛卡尔的身心二元论将心灵交给了神学宗教,将身体交给了自然科学(医学),至此,生物学意义上的身体研究成为医学或临床解剖学的关注点。但恰如斯特拉桑(1999:3)所评价的:“人们以往经常引用法国哲学家笛卡尔本人和受到笛卡尔影响的著作,以他对灵魂和身体在类型上的绝对差异作为研究的前提。尽管从欧洲知识史的角度看,这是一种有益的观点,因而要想理解置身于各种欧洲传统中的学者如何探讨一系列世界文化的概念,这也是一种重要的手段。而另一方面,有必要认识到,无论就历史还是就跨文化而言,以笛卡尔范式为出发点都是武断的。”事实上,对于个体和群体而言,身体既是一个环境(自然的一部分),又是自我的中介(文化的一部分)。身体决定性地处于世界的自然秩序和世界的文化安排结果之间的人类结合点上,它既是自然的,也是文化和社会的(特纳,2000:99)。比如,我们的基本生理需求,吃、喝、性,等等,无不在文化的规范性下进行,稍有不慎,就会受到文化的排挤和惩罚。尽管身体是带有特殊生理学⑦特点的客体并因此屈从于衰老和腐烂的自然过程,它却绝不仅仅是一个物质客体,作为被体现的意识,身体充满了象征意义(特纳,2000:118)。

在推动身体研究的整体论思潮中,西佩-休斯和罗克(Scheper-Hughes&Lock)功不可没。1987年两位合作发表的《精神性的身体:医学人类学未来研究导论》成为了身体人类学具有研究范式的一篇论文。两位作者指出,由于这种认识论传统(笛卡尔的身心二元论)是一个文化和历史的构造,而非普适性地共享,所以医学人类学的研究就需要悬浮我们通常的信念和文化承诺。身体同时是一种物质性和象征性的人造物,既是自然产物又是文化产物,并牢牢地固定在特定的历史时刻。为此,他们考察了三种分离且相互重叠的分析单位,同时也代表了三种不同的理论路径和认识论的身体,即现象学的个体身体;结构主义和象征主义的社会身体;以及后结构主义的身体政治(Scheper-Hughes et al.,1987;西佩—休斯、罗克,2010)。西佩—休斯和罗克激发了社会思想中的整体论。以至于在医学人类学里,精神性的身体的图画现在已经代替了笛卡尔的分离主义的思想图式(斯特拉桑,1999:80)。

秉承西佩—休斯和罗克的理论遗产,后来学者也尝试从不同角度展示身体的多个面向,以体现作为整体的身体。希林(2010)认为既有的身体研究有两种取向:一是自然主义的身体观⑧,以身体的生物性来说明社会结构,个人的意向、行动和潜力是由生理和基因决定的,把身体看成是社会意义和社会关系的生成器;二是社会建构论的身体观,认为身体在一定程度上被社会形塑、约束甚至创造,指出赋予身体的那些特征和意义,以及不同人群的身体之间存在的界限,主张身体并不是社会的基础,而是社会的产物。莫斯(2008)有关身体技术的研究、道格拉斯(2008)有关身体象征和社会结构的考察、福柯(2001、2005、2010)有关权力、话语与身体的观点、特纳(2000)有关身体秩序的阐释都表达了社会建构论的身体观。希林旨在弥合上述两种取向的鸿沟,主张身体作为兼具生物性和社会性的现象。人的“自然”属性并不是与社会彻底分离,而是社会关系和文化活动的必要前提。身体本身依然充当着社会关系的基础,不能被化约为社会关系的某种表达。他的工作态身体、运动态身体、音乐态身体、社交态身体以及技术态身体的多层面研究即是主张身体的生物属性和社会文化社会属性整体观点的体现(希林,2010)。弗兰克(Frank,1990)的医学化的身体(the medicalized body)、性的身体(the sexual body)、被规训的身体(the disciplined body)、说话的身体(the talking body)的划分,奥尼尔(2010)的世界态身体、社会态身体、政治态身体、消费态身体和医疗态身体,都表达了同样的整合身体不同面向的努力。

借鉴上述研究的基本理路,本文中笔者所谓整体观下的身体研究包括以下三层意思:一是身体内各个器官相关关联,处于整体之中,即部分与整体的平衡和系统关系;二是身体作为生物性和社会文化性的双重存在,即个体的身体苦痛和体验与有关身体和器官的文化隐喻和社会意义勾连在一起,共同构成了移植者的生活世界;三是传统和现代的因素并非分离,而是相互交织和碰撞,共同发生在移植者的身体上。接下来,笔者将以在G市S医院⑨的调查为例,通过肝脏移植病人⑩的后移植生活的描述,展示基于身体机械论的器官移植技术在中国人身体上的遭遇,以及它所造成的社会文化后果。

三、肝脏移植病人的后移植生活

(一)调查进入

正如前文所言,对于这个稍显敏感的主题,调查进入是最为艰难的一步。笔者的调查点最终确定在G市的S医院。S医院始建于20世纪70年代早期,是一家三级甲等综合性医院。2003年,S医院成立了肝脏移植中心,该中心同时为省器官移植中心的依托单位,同年肝脏移植学科被列为省“十五”医学重点学科,也是该院的龙头学科。这从它那宏伟气派的“肝病大楼”即可略见一斑。肝病大楼始建于2005年,共16层,其中有4层楼与肝脏移植相关,包括3楼的移植门诊,4楼的移植重症监护室(ICU),5楼和6楼的移植手术室和普通病房。之所以选择S医院,那也差不多是“误打误撞”下的结果。

事实上,当初在博士学位论文的选题上,笔者也曾考虑到研究器官移植,但迫于事实和想象的“敏感”而换成了研究血液捐赠。2010年笔者所申请的研究器官移植的几个项目相继批准,说明了这方面研究的必要性,这对笔者来说,既是欣喜,自然也是压力。困境依然是如何获得调查资料,尤其是器官移植者的资料。在动员熟人资源几经失败之下,笔者尝试了几乎是当下最直接的“笨办法”。首先,查找到G市具有器官移植资 的医院,然后通过所在医院的网页,逐一查阅各位专家的信息。最后,经过筛查后,共有18位移植专家在网页上留有信箱。就这样,笔者给他们分别发了邮件,介绍了笔者的研究,寻求他们的调查许可和帮助。让笔者意外的是,仅仅在一周左右的时间里,已经有5位移植专家给了我回复。其中S医院的Y医生还约了我面谈。这样,2010年9月9日,在S医院肝病大楼5楼的办公室里,我按约定的时间见到了Y医生。我呈上了我的研究计划和访谈提纲,介绍了我的基本设想。或许我的普通话带有明显的家乡口音,当他问我籍贯时,我们才发现,原来我们来自同一个县市。就这样,我的第一个移植访谈,在遥远的G市,居然是用家乡话完成的,自然顺利地获得了调查的许可和帮助。这是多么幸运的、难以复制的调查进入过程啊!

的医院,然后通过所在医院的网页,逐一查阅各位专家的信息。最后,经过筛查后,共有18位移植专家在网页上留有信箱。就这样,笔者给他们分别发了邮件,介绍了笔者的研究,寻求他们的调查许可和帮助。让笔者意外的是,仅仅在一周左右的时间里,已经有5位移植专家给了我回复。其中S医院的Y医生还约了我面谈。这样,2010年9月9日,在S医院肝病大楼5楼的办公室里,我按约定的时间见到了Y医生。我呈上了我的研究计划和访谈提纲,介绍了我的基本设想。或许我的普通话带有明显的家乡口音,当他问我籍贯时,我们才发现,原来我们来自同一个县市。就这样,我的第一个移植访谈,在遥远的G市,居然是用家乡话完成的,自然顺利地获得了调查的许可和帮助。这是多么幸运的、难以复制的调查进入过程啊!

(二)肝脏移植病人的后移植生活

首先需要强调的是,笔者所描述的肝脏移植病人的后移植生活,并非在于颠覆被医学界奉之为神奇的医学技术。移植后的生活,相对于患者当初痛不欲生、命悬一线的悲惨境况来说,已经要改善很多,这也是部分患者稍显乐观的原因。但笔者的分析将表明,移植并没有治愈患者的身体,恢复患者的健康。因为无论是从身体的生物面向来说,还是从身体及其器官的社会文化面向来看,移植者依然处于一个无法被治愈的状态,依然终身携带着病人的身份,依然面对着因移植而破坏的生活世界。接下来,笔者将从身体的四个面向展现移植者的后移植生活。

1.抗拒的身体

上文曾提及,早期的移植实验之所以失败,主要是因为没有很好的解决生理排异的问题。生理排异是器官移植面临的首要问题,因为当外物进入身体后,身体自身的免疫功能就会对移植物产生“攻击”,严重的会使移植物丢失,病人死亡。所谓的免疫抑制剂,就是降低人体的免疫功能,使得新的移植物能够顺利进入新主人身体,达到“和平共处”的目的。对于急性排异来说,药物治疗常有效,但慢性排异反应几乎是不可逆转的,终身服用免疫抑制药物成为移植病人的无奈选择。

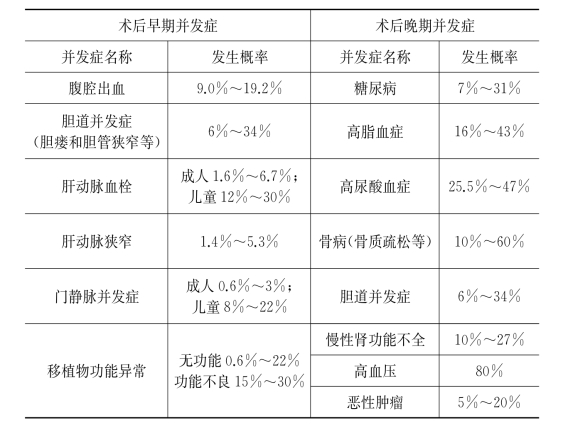

中国肝移植注册网2006年公布的数据显示,我国肝移植病人一年的生存率为80.5%,5年的生存率为65.9%,在大的肝移植中心,围手术期 死亡率已降至5%以下,这说明我国的肝移植技术已经到达了国际先进水平(黄洁夫,2008:3—4)。但移植并没有想象的那么简单和顺利,在更换“零件”的同时,也带来了诸多的连锁反应——并发症,它们中的一种或几种将伴随着移植者的余生,成为持久的身体苦痛。表1是肝移植术后早期和晚期部分并发症的发生率。

死亡率已降至5%以下,这说明我国的肝移植技术已经到达了国际先进水平(黄洁夫,2008:3—4)。但移植并没有想象的那么简单和顺利,在更换“零件”的同时,也带来了诸多的连锁反应——并发症,它们中的一种或几种将伴随着移植者的余生,成为持久的身体苦痛。表1是肝移植术后早期和晚期部分并发症的发生率。

表1 肝移植术后早期和晚期部分并发症的发生率

资料来源:根据黄洁夫(2008:531—590)的数据整理。

表1中的术后早期并发症多由于肝源本身和移植手术造成的,而晚期并发症则主要来自于免疫抑制剂药物的毒副作用和手术本身。术后早期并发症和晚期并发症的共同特点之一在于它们的发生并非是小概率事件,而是具有极高的发生可能性。在笔者访谈的30余位移植患者中,几乎都诉说了这种和那样的并发症。一位67岁的官先生2008年因肝硬化做了移植手术,他这样诉说移植后的身体体验。

2008年做了(手术)后,过一年后,胆道堵塞,住了几次院,又重新吻合。具体的说,人的红细胞过了一段时间后死亡,转化为胆汁,通过胆道。不知道为什么,(我的胆道)堵了。住(院)了一个多月,不能自然复原。就像塑料管一样,两边剪断,重新接,但左胆管还是堵塞。还有一个袋子(医用袋将胆汁从体外导出,袋子放在体外)。(假如)重新吻合,又打开(身体),

又是一个大手术,得不偿失啊,犯不着。现在很不方便,一年多了,自己洗澡都很难。3个月换一次(袋子),换一次要1万多元。我总是很小心,以怕它感染,洗澡之类的,怕进水,拿毛巾什么东西捂住。

他继而抱怨道:

那些东西引起高血压、血糖高、肾功能衰竭,那你做移植干什么呢?好了这些,坏了那些。你修好了这扇门,那扇门又坏了。每天都吃降压片。肌酐(测量肾功能的指标)都超过标准,大量地吃护肾的药。还有抗病毒的,30多元一粒。现在每个月吃药要4 000多元。呕吐、发烧都要注意,这次住院又花了1万多元,就因为感染。(2010年11月3日,官先生)

这个案例不仅显示出病人对病理的娴熟解释(所谓“久病成良医”),同样反映了他手术后因并发症而导致的糟糕的生活质量。他因手术和药物导致的并发症不仅包括胆道堵塞,还有高血压、肾功能损伤等。其他个案还显示了“骨头坏死”、“皮肤总是痒”、“出现了糖尿病”等手术后连锁反应。

移植所导致的并发症,医学界经常将其归为移植技术还没有完全成熟。但在笔者看来,秉承身体机械论的器官移植技术将不可避免地会出现“修好了这扇门,那扇门又坏了”的窘境。因为笛卡尔的身体机械观更多的考虑是身体部件的拆解,而不是它们之间的联系。而身体真真切切的是一个系统的、难以分割的整体,每个器官的健康状况则取决于它和其他器官之间的关系,牵一发而动全身(西佩—休斯、罗克,2010:11)。并发症,只不过是整体的身体在遭遇人为的分解和重组后在身体上的必然反应:打开身体的一个缺口,移去功能残缺的器官,移入新的健全的器官,本身就破坏了身体的系统性,遭遇了身体本身免疫力的防御;免疫抑制剂降低了身体的免疫力,以使得新的移植物被接纳,但因免疫力的低下,身体成为经常被病菌攻击的目标,同时它还破坏了其他的与之相关的器官和组织,引起了肾功能损伤、高血压等疾病。正如医学家自己所意识到的,器官移植是一项“反天然、反生理”的技术(黄洁夫,2008:726)。因而,与其说身体是一台零散的、各自为政的机器,还不如说身体是一个整合的、相互牵制的机体。这或许正是笛卡尔理论留给我们的遗产:一方面促进了现代医学的发展,一方面又使得现代医学囿于早已埋下的困境之中。

其实,身体的生理抗拒已经成为移植医学研究的焦点之一。相比之下,移植后患者的另一种排异反应,即文化的排异(culture rejection)(Joralemon,1995)却被移植工作者忽视了。移植物并非仅仅是毫无象征意义的“物”,它还承载着价值和幻想,是他人的一部分身体,携带了他人的身份属性(年龄 、性别、职业等)。因此,摘除自己的器官,移植上别人的器官,这不仅是在肉体上打开了一个缺口,更是在深层次上触及了病人的价值观及其存在的理由(勒布雷东,2010:278)。以下笔者通过刘女士的“梦”来说明身体的文化抗拒。

、性别、职业等)。因此,摘除自己的器官,移植上别人的器官,这不仅是在肉体上打开了一个缺口,更是在深层次上触及了病人的价值观及其存在的理由(勒布雷东,2010:278)。以下笔者通过刘女士的“梦”来说明身体的文化抗拒。

刘女士是在丈夫的陪伴下前来复查的,苍白的面容尽显疾病对她的折磨。当笔者提出要对她访谈时,她显得有些惊恐,生怕见到生人似的。在其丈夫的鼓励下,她最终答应了访谈要求。她是2008年底完成移植手术的,至访谈时已一年有余。从她当天的化验单来看,她的恢复情况并不是很理想,肝功能还没有回到正常的指标范围内。所以叹气、长时间的沉默成为这次访谈过程中很重要的环节。

说到当初移植的决策时,她说,她那时已经处于昏迷状态了,所有的决定都是他丈夫做的,手术前的签字也是她丈夫完成的。当她醒来时,已经在重症监护室(ICU)了。她丈夫接过话茬,告诉笔者,移植时她才43岁,他们还有一个小孩上初中,假如不移植,不忍心看到她这么年轻就面临着生命危险,小孩也就没有了母亲。考虑到家里的经济环境还能支撑手术和医药费用,就做主请求医生帮她联系肝源,完成了手术。

刘女士很感谢她丈夫的付出。她说如果没有她丈夫,现在她就不可能接受笔者的访谈了。但她自己也很明白,她恢复得并不好,除了化验单的或高或低的警示外,她说她总感觉身上痒,为此而备受折磨。她咨询了她的主治医生,医生建议去找皮肤科医生,但至今还是没有得到很好的治疗(笔者估计大概是服用免疫抑制剂后的副作用)。说到手术后生活方式的改变,她提及了自己睡眠问题。

我的睡觉很不好。现在好了一些。刚开始时,总是做梦,各种各样的梦,有的记得,有的忘记了。晚上做梦,白天就精神不好。休息不好,对我的恢复有影响。(沉默)有一段时间,我总梦见鬼缠身,有鬼找我。我老公就说我,疑神疑鬼的,说我胆子小。可能是因为这个(指移植肝)吧。你也知道的。(2010年10月15日,刘女士)

她老公插话道:

你别听她瞎说,哪有什么鬼。那么多人做手术,也没听说有什么鬼。你就是整天没事在那瞎想。不瞒你说,她还叫我去找人帮她驱鬼。我是一辈子不信鬼的。也不想去找。看到她每天都那样,也没办法。就找人做了事。花掉了一些冤枉钱。(2010年10月15日,周先生)

怎么不管用呢。做了后,我就没怎么梦见了啊。现在也好了很多了。(2010年10月15日,刘女士)

刘女士很清楚,她的器官并非是活体捐赠的。因为活体捐赠按照《人体器官移植条例》(2007)的规定,只限于以下三种情况:活体器官的接受人限于活体器官捐献人的配偶,直系血亲或者三代以内旁系血亲,或者有证据证明与活体器官捐献人存在因帮扶等形成亲情关系的人员。 所以,尽管医生没有告诉她器官的确切来源,她也能猜想移植到她身上的新肝可能来自于一个死刑犯的肝脏。这就是说,“死人”一部分的器官进入了她的身体,变成了“鬼”缠绕着她,让她不得安宁。我们且不说驱鬼仪式是否真的奏效,但从心理安慰这一层面来讲,确实是起到作用了。驱鬼仪式后,她不再感觉有鬼缠身、也甚少梦见鬼的情况说明了这一点。

所以,尽管医生没有告诉她器官的确切来源,她也能猜想移植到她身上的新肝可能来自于一个死刑犯的肝脏。这就是说,“死人”一部分的器官进入了她的身体,变成了“鬼”缠绕着她,让她不得安宁。我们且不说驱鬼仪式是否真的奏效,但从心理安慰这一层面来讲,确实是起到作用了。驱鬼仪式后,她不再感觉有鬼缠身、也甚少梦见鬼的情况说明了这一点。

上述不同学说均在当下中国人的实践和观念中有所体现。祭祀行为、善有善报、恶有恶报的观念、对死亡和鬼魂的恐惧等依然成为人们观念和行为的一部分。而相信一些人(如事故、自杀、死刑等)死后变成厉鬼的文化传统不仅造成了移植者的心理困扰,实际上也是与器官移植的科学理念相违背,因为在移植专家看来,这些意外死亡的人的器官可能更加健康、质量更好(Ikels,1997)。

在移植者的身体上,我们看到了传统的文化力量和现代的科学力量的较量。身体成为它们竞争的场域。一方面,病人和家属都相信“科学”,认为科学是挽救其生命的唯一途径,但另一方面,有关身体和器官的文化想象又形影相随。当然,竞争的结果可能是科学的力量占据了上风,因为面对生与死的选择,面对生活质量的或许提高,移植病人的文化排斥相对于生理排斥的终身性要短很多。但有关身体的传统文化认知可能是潜藏在身体里的,当一切恢复良好时,它不会犯上作乱,但当身体出现异样时,这个力量又可能重新抬头起来。在上述颇具矛盾的身体体验中,我们看到的不是单一的文化在身体上的折射,相反,可能是多重力量的交汇和角逐。产生于17世纪欧洲的现代性所带来的科学的至高无上,传统由专门知识所代替等制度效应,已经弥散到世界各地(吉登斯,2000)。在这股力量里,身体被去魅化了,它不再变成被宗教束缚的产物,而被比作一台机械,看成是科学研究的对象。现代医学家秉承了身体的现代观,但在中国的普通民众里,传统(儒释道文化)似乎并没有完全被专业的权威知识所取代,它依然在人们的心智里占有了一席之地。

2.被管理的身体

如果说身体的抗拒表现了身体的主体性,那么在另一面,身体又处于监督管理之下,成为被规训的对象。移植者并非像其他的普通病人一样,能够轻易地抹去病人的身份,重新回到既有的社会生活中去扮演他们原先扮演的社会角色。尽管常人也面临着这样那样的不自在,或者如福柯(2010)所言的“毛细血管般的”权力规训,与之相比,移植者面临的首先是持续的医学规训。在“健康”、“康复”等名义下,移植者的身体被终身地纳入现代医学的管理之中,其病态的身体和病人的身份在这种规训中被不断地再生产出来。

首先,对于移植者来说,移植后他们需要面对的是每天定时地吃药,而且是终身的吃药(有的还需要注射)。这些纷繁复杂的药品,最主要的就是免抑制剂药物。由于要将身体的免疫力控制在合适的程度,所以吃药成为这些病人每天的必须事项。这就意味着,吃药太多或太密集,药品的毒副作用会太大;但药吃得太少,或两次吃药间隔时间太长,又达不到抗排异的效果。从时间上说,一般要12个小时吃一次药。多数病人是早上6点或7点吃一次,晚上6点或7点再吃一次。术后一年左右的病人,闹铃就成为随身的必需,而对术后几年的病人来说,定时吃药已经成为他们身体反应的一部分,或者说有了身体的习性,他们已经形成了吃药的“生物钟”。以下个案描述了患者吃药和对终身吃药的理解情况。

现在吃普乐可复(一种进口的抗排异药物,又称HK506),医生说提前两个小时不能吃东西,我就没吃了,一点水都没喝。吃药过一个小时才能吃东西,所以晚上7点才能吃饭。早上就定个闹钟,6点吃药。吃完再睡一会觉,6点半散步半个小时。(2010年10月15日,潘先生)

我们对肝移植了解不多。我当时想,做了肝移植后,所有的问题都没有了。我就是这么想,我不了解肝移植的详细情况。我家属、弟弟、女儿都说,要相信教授,齐教授、李教授他们。他们说要做,我们就同意做。说老实话,我以为做了肝移植,就什么问题都没有了。我还没了解到,做了肝移植后,还要吃药,每个月要打针。以为一切都好了。现在是终身吃药。(2010年10月13日,赖先生)

在上述的几个个案里,我们已经很明显地看到,福柯(2010:169)所言的时间表的三个主要方法——规定节奏、安排活动、调节重复周期,都在移植病人的后移植生活里体现。在规定的、几乎是精确的时间内,移植病人们日复一日地重复着他们的例行事项。与其他常人的时间表不同,它是围绕着药物开展的。身体也在药物的调节下运转,药物成为身体的必需。有的病人哪怕是忘记了一次吃药,或者不确定是否吃药了,也要联系医生请求他们的帮助。

其次,对于移植病人来说,定期或不定期的复查是他们术后的例行事项,因此他们很难脱离与医院和医生的关系。一般来说,移植第一年,病人需要每1个月复查一次;第二年,可以每2~3月复查一次;而后可以半年复查一次。在平时觉得身体有异常时,也要及时到医院检查。这也是我在医院访谈的几个月时间里经常碰见先前的被访者的原因。在S医院,由于医院是在每周一、三、五的上午抽血化验,所以这三天的上午前来复查的人就很多,其他时间寥寥。在复查中,检验指标的数字高低成为医生和病人讨论的焦点,医生也会根据这个复查结果来为移植者调整药物用量。以下是69岁的张女士告诉我她最近的复查情况:

肝功能,降下来,2天后,我来复查,有一项,以前是100多,就正常了,有一项降到一半。再隔一个礼拜,再复查,原来225,降到114,再来复查,降到60。我后天还来做B超,来抽血。(2010年11月1日,张女士)

张女士是2009年5月做的移植手术,由于2010年外出旅游,回来觉得身体异样,就连续几次的去检查。和她一样,很多病人已经能自己阅读和判断那满是符号和数字的化验单,而数字的升降就意味着他们身体状态的变化,他们会为突然的指标身高而焦虑不堪,不停地问医生怎么办,也会为数字的平稳而欣喜,和我分享他们移植后较好的生活质量。所以,在一定程度上说,他们是活在数字里的。

身体及其物件,在现代医学下不再是一个功能复杂、难以厘清、难以陈述的混沌对象,而是变成如特纳(2000:97)所言的“可以精确计算的客体”。医生所学习的,就是在混沌、模糊的身体状态中,看出特定的结构(古德,2010:110),实现身体质与量的精确性。于是,指标及其相应的参考区间就成为身体状态很重要的判断依据。相比之下,病人的其他陈述都变得多余,或者是混淆视听。医生与病人的对话也聚焦于指标和数字,数字的升降成为疾病变化的指针。相应地,病人及其家属如果还是一味地强调自己的身体感受,而不把目光转向化验单上的数字,那么就和医生无法交流了。因此,更准备地说,病人是在现代医学和医生的诱导下活在数字里的。否则,他们就无共同语言,所谓的医患沟通也徒有其表。

现在我们谈谈身体被管理的社会后果。正如沙朴(Sharp,2000:290)所说的,健康允许身体从“意识和行动中消失”,而痛苦和残疾经常伴随着“对身体的高度主题化”。也就是说,在我们健康无恙时,我们似乎很少关注身体的存在,它像是在意识和行动中消失一般,而在我们痛苦和疾病中,身体就凸显出来了。拥有一副身体,既具有互动性,也有其约束性(希林,2010:21)。比起那些青春焕发、身体健全的人,移植者更会觉得受到自己身体的约束。以下个案叙述说明了这一点。

现在每天吃药,就很麻烦,我就不怎么喜欢和大家一起吃饭,人家都是6点就吃晚饭了,我6点吃药,7点才能吃饭。和他们出去,那些朋友都知道我,就等我。那些同事都知道我,到7点才叫饭。朋友都知道。吃什么菜没什么要求。辣的我以前很喜欢,我现在就不怎么吃。现在和朋友在一起,不能喝酒,我自己感觉很尴尬。(2010年10月15日,潘先生)

以前喝酒,但不厉害,在家里一般不喝。现在哪能喝啊。现在和朋友聚会啊,都很难了,那里油水太多。生活单调,没事就看电视,上网看,网上什么东西都有,就不看有色的东西,很无聊。(2010年11月3日,官先生)

变化就大了。很多运动都不能做了。不能做太激烈的运动了。我以前都很喜欢打篮球的,现在不行的。我刚才上去问医生,早上能不能慢跑,她说可以,反正你感觉不是很累,就行了。我早上5点钟就起来,去散散步,晚上早睡。打篮球就不敢打了。(2010年10月25日,卢先生)

移植后的生活方式已与之前迥然不同,纷繁复杂的要求陈列在病人身体的记忆里。对于肝移植者来说,他们不能吃过于油腻的、辛辣的食物,代之的是清淡的营养餐;他们不能喝酒,即使没有医生提醒,他们也知道,喝酒伤肝,偶尔的放纵也让他们担心不已;他们需要多休息,不能熬夜,朋友间的彻夜长谈已属不可能;因为害怕感染疾病,他们尽量去人少的地方,看电视、上网成为一些病人每日的选择;因为担心家人感染肝炎,即使在家人已经有抗体的情况下,他们也要求与家人分餐、不共用碗筷。在一次次的活动受限下,他们越来越感觉自己和常人不同。病态的身体和病人的身份在身体的管理过程中得到不断的暗示,也被不断地再生产出来。

通常,身体运动会不断地拓展社会空间,但病患则意味着可能的活动范围受到限制,病人的空间感压缩了。空间,在这些病人看来,不是代表可能的活动范围,而是作为要面临的可能性的限制(图姆斯,2000:79)。身体作为社交性进食(和其他活动)的源泉(希林,2011:162),已经大大缩减了移植者的社会空间,因而孤独成为移植病人的普遍心态。这也成为我顺利访谈的原因之一:大部分病人并没有因为时间紧张而拒绝我的访谈,相反,他们认为整个访谈是一次愉快的社会互动,以至于还有被访者在回家后主动联系我的情况。对移植病人的访谈也让我深切地体会到,访谈并非仅仅是获得我们想要的信息,也是一次交流和分享。

凡此种种,移植带给病人的,并非是痊愈的惊喜,而是终身的吃药(打针)、年复一年的检查、不堪一击的躯体以及那不可忘却的伤痛。一经成为移植者,在“健康”、“康复”等医学话语下,他们的身体就处于医生和家人的监督和管理之下,或者内化为自我的管理。在管理的背后,潜藏着病人空间感的压缩以及随之的孤独感的增加,原有的社会交往圈因身体的管理变得松散,甚至崩溃。病人履行着他们作为病人的社会角色,与医生和家人配合,寻求康复,但这一切带给他们的,并非是实现了其康复的权利,相反,在持续的被管理之中,他们的病态身体及其病人身份被不断地再生产出来,身体处于无法被治愈的状态。用勒布雷东(2010:280)的话说,这或许就是“活着需要付出的代价”。

3.隐喻的身体

已有的研究表明,在一些文化里,身体的各个器官本身就具有超越其生物性的符号意义,比如肾脏代表生殖能力、心脏代表人的善与恶,所以人们会有超越移植物本身的文化想象(Ohunki-Tierney,1994;Joralemon,1995;Scheper-Hughes et al,1987;Ikels,1997;勒布雷东,2010;欧阳洁,2007)。在笔者的访谈对象中,人们对肝也有诸多的隐喻和想象。我们先看72岁的郭先生诉说他移植后身体出现的神奇变化:

我的白内障,要开刀,肝移植后,自然消失了。我原来准备开刀。有没有关系,不知道,但后来好了。原来我不喝酒,肝移植后想喝酒。我现在不敢喝,医生说不能喝。我原来不抽烟不喝酒,生活很简单。肝移植后,我老婆喝酒,我以前闻到酒味,就讨厌,现在,我老婆喝酒,我闻到香,都想喝,但我能控制。眼的视力,原来是0.8和1.2。肝移植不到一年,我左眼恢复到1.5,右眼1.2。现在又过了5、6年,差一点。没有老化。我看报纸都可以啊。(2010年10月8日,郭先生)

我无法判断老人移植后眼睛变化(白内障和视力)是否与移植本身的技术相关,但有一点是肯定的,即老人认为肝与目是联系在一起的。据他介绍,他是67岁时移植了一个53岁捐赠者的肝,“肝源非常年轻”。在这个个案里,年轻健康的肝意味着会带来好视力和眼病的消失。这与传统中医所认为的肝主目不无关系。中医所谓肝与西医之肝有差异,前者主要是个抽象概念,主要是从功能上讲的,肝主疏泄,能调节人的情志活动,主目,协助脾胃消化等。而后者是一个解剖学概念。《素问·五脏生成篇》有言:“肝受血而能视,足受血而能步,掌受血而能握,指受血而能摄。”(转引袁钟等,1999:1238—1239),这虽然旨在突出血的功能,但亦可见肝与目之关联。可能正是基于此中医理念,老人有移植后眼睛变好的事实或想象。或许在专业医生看来,中西医的差异是显著的,但在普通病人眼里,疗效才是最为关键的考量,或者说在他们的理念里,所谓泾渭分明、科学与非科学之争的中西医可能是相容的,共同作用于他们的身体上。

对于移植者来说,普遍存在的是因为肝病的隐喻所带来的社会的隔离。肝病,如果按照西医的划分,有病毒性肝病和非病毒性肝病,前者如甲肝、乙肝、丙肝等,具有传染性,后者如酒精肝、肝癌等,不具有传染性。由于肝病大多具有难治愈、慢性化的特征,这给它徒增了很多的神秘性,给人们带来恐惧感。尽管医学专家一再强调,日常的接触,比如握手、进食等不会传播肝病,但肝病,尤其是乙肝,在社会交往、婚姻、求职等方面还遭遇诸多的歧视。更为可怕的是,人们对肝病的恐惧和排斥还有泛化的倾向,即那些本身不具有传染性的非病毒性肝病,也一并纳入了人们的恐惧之中,被视为危险的对象,避而远之,因为这些疾病代表着不可治愈,代表着死亡的临近,以及代表了不洁净和污染。正如桑塔格(2003:7)所言的,任何一种被作为神秘之物加以对待并确实令人大感恐怖的疾病,即使事实上不具有传染性,也会被感到在道德上具有传染性。无论是患者自身,还是他人,对强加在肝病上的这些隐喻,事实上反映了我们对死亡的阴郁态度以及我们对疾病的憎恶心理。

这里,我通过一个个案来说明因肝病而引起的家庭内部的日常生活的隔离。孙先生63岁,虽然家住农村,但却是中国某百强县的农村,家庭富足,手术费用并非是其考虑的因素,村集体还能给其报销每年5万元的医疗费用。2003年检查时发现肝出现问题,2004年已经转化为肝硬化,当年,孙先生完成了移植手术。手术后,在餐饮方面与家人隔离起来。

家里一起吃,但还是分开一点。清淡一点。我有我吃的,他们有他们吃的。我是一个病人,我也不想我的太太、我的孩子,以后得我这个病。从卫生说,分开,怕传染。我问了,这个传染不大,但还是自己注意一下。(2010年10月13日,孙先生)

孙先生的个案说明,尽管医生告诉他,他的肝病并没有多大的传染性,但为了安全起见,他还是选择了与家人分餐,这样避免了传染的可能性。在其他的个案里,也有移植后新的移植物获得了乙肝抗体,但移植后的肝依然被想象为像被摘除的肝一样,认为是受污染之物,成为家庭内隔离的原因。

现在我们来谈移植的隐喻。移植就是摘除身体原有的某一损坏器官,用其他功能健全的他者的器官来替代的过程。这是一个高技术含量的手术过程。正如前文所言,移植物并非仅仅是毫无象征意义的“物”,它还承载着价值和幻想,是他人的一部分身体,携带了他人的身份属性(年龄、性别、职业等)。因此,摘除自己的器官,移植上别人的器官,这不仅是在肉体上打开了一个缺口,更是在深层次上触及了病人的价值观及其存在的理由(勒布雷东,2010:278)。在前文,我主要强调了因这种文化想象所导致的文化排斥。这里,我将从另一个角度说明移植所带来的隐喻:至少在一部分病人那里,它意味着身体完整性的破坏,或者说移植者被认为是“不完整的人”。一位五十几岁的被访者移植6年后,向笔者叙述他移植后的身体体验:

我以前总感觉自己缺点什么,又多了点什么,又说不清,反正心里不是滋味。觉得自己不正常了。我就去问医生,为什么会这样,医生说可能是移植物的排斥反应吧。我也问了其他的朋友,都是做过移植的,他们有的有,有的没有。说让我慢慢适应就行了。我现在其实也没什么思想负担了,也想开了,反正比以前好多了。这个,毕竟不是自己的,自己要注意就行,好好保养啊。让它安安心心地住在里面,别给我惹麻烦。其实,病人移植后,最担心的就是复发,怕出现这个问题,那个问题,都很麻烦。这又不是一般的小病,吃点药就行。还得要注意的,最近几年它都很听话的。(2010年11月29日,唐先生)

在唐先生看来,移植物并非是“我的”,依然在他的言说里,用“它”、“毕竟不是自己的”来表示,移植物并未进入他身体的系统,成为主体性的一部分,而依然具有图姆斯(2000:85)所言的“隐匿性和异己性存在”,保持了与自己的疏离感。

我们再深究一下就会发现,唐先生所谓身体的异样(缺少什么,又多了什么)实质上表明了移植手术还触动了他深度隐藏的有关身体的价值观,即对身体完整性的诉求,以及身体遭遇破坏后而引起的不安和紧张。身体完整性是传统儒家学说的产物。儒家经典《孝经·开宗明义章》:“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。”所以对身体完整性的追求成为中国孝文化的一部分,是孝之基础。身体完整性还是灵魂再生的一个条件。器官的植入意味着身体的分离,破坏了自身的完整性,成为他身体不适背后的文化基础。

疾病并非单纯是病菌的侵入身体或者器质性的病变,一些符号意义也附加在疾病之上,正如桑塔格(2003)所表达的,疾病的生物性事实可能转化为一种道德批判。对于移植者来说,虽然不像艾滋病、麻风病等传染病患者那样遭遇歧视性的话语,但同样面临着“风凉话”、“误解”和“偏见”。移植往往意味着“事业的或人生的失败”、“背运”、“倒霉”。接下来,我将通过几个个案说明隐喻导致的对病情的公开或隐瞒。

谢先生是广西的一位私企老板,2005年8月28日做的移植手术,在谈到当时求医经过时,他说:

我去北京203医院[2],我自己去的,不给别人知道嘛。我那里(家乡)熟人太多了,不想让人知道我做过手术。现在亲戚也不知道,家里人知道。朋友一般不知道。有知道的,不敢说。肯定想,为什么现在这么老实呢,以前那么high。也不参加聚会了。哎呀,我本身是有一点名气的,外边的风凉话也多,反正给他知道,有什么用,花也不是花他的钱,也没得到社会的帮助,也没必要啊。倒霉啊,很背的,所以不给别人知道的。现在谁也看不出来(做了手术),我声音洪亮,讲话也讲得高,钱也没问题,财产那么多。(2010年10月27日,谢先生)

这个个案说明,尽管我们不知道其他人是否如此看待这类病人,但病人自己却选择了将移植看成是人生或事业的失败,预示着他将不能像先前那样在事业上打拼,做出完善的人生计划,疾病使其灰心、打碎了他长久的计划安排,一切变得短暂起来,且因生命的短暂带来恐惧心理。患者意味着受难,其实,令人深为恐惧的倒不是受难,而是这种受难使人丢脸(桑塔格,2003:111)。因为疾病成为了堕落的证据,也成了道德批判的对象,给病人带来污名(事实上的或自我想象的)。于是,为了避免这种污名的强加,像戈夫曼(2009)所言的,信息控制,或者说隐瞒、“装”(passing)成为了他们的选择。

当然,并非所有的病人都选择了隐瞒病情,相反,一些病人还主动地告诉了他或她的亲戚朋友,在他们看来,疾病恰好成为保护他们的工具。或许这正是帕森斯所谓“病人角色”中病人的第一项权利:病人具有免除“正常的”社会角色的权利(科克汉姆,2000:146—147)。张女士的谈话充分表明了这一点:

病情,亲戚当然知道。我有些朋友,我都告诉他们了,没有忌讳的,怕什么呢。反正他们知道了,他们还给我保护。要不不告诉他们,他们也怀疑啊,你这个不能吃,那也不能吃。他们知道了,我说不能吃这个,他们也就理解了。(2011年11月1日,张女士)

张女士和前述的个案不同,她也希望过常人的日子,但疾病所造成的生活不便却很难忽视,与其采取像上前个案那样隐瞒自己的病情,让自己处于尴尬和谨慎的状态中,还不如告知亲朋好友,这样,她因疾病而需要的特殊要求,也就顺其自然,不会成为不合适了。

疾病和随之的移植已经使身体本身不堪重负,但作为一个社会的以及被意义之网所缠绕的患者来说,他们还要承受着因疾病和手术带来的符号压力和差别化对待。无论是那些因担心“风凉话”而隐瞒病情的移植者,还是主动公开病情而获得了“病人”般特殊对待的移植者,他们都把自己与“常人”分离开来,过着移植者特有的生活。

4.全球化下的身体

相对于那些苦苦等待,最后不得不绝望死去的病人来说,获得移植的病人是幸运的。但移植不仅是器官源的排队与筛选,也是一次社会的筛选。因为,没有强大的经济实力的话,即使完成了移植手术,也很难延续移植后的持续不断的高额花费。从笔者的访谈个案来说,在G市,肝移植的手术费用大约在30~50万元(根据肝源的质量、紧缺程度等不同而变化)。手术后的花费,第一年10~15万元,第二年5~8万元,然后逐渐减少维持在每月5 000元左右的水平。赖先生2007年10月做完手术,他向我道出了移植花费情况:

当时住院45万,后来出院后,3个月,我又第二次住院,肝脏排异,发烧,感冒,又花了6万多。总共花了50万。自己家10多万,还是靠亲戚、朋友,大姐借一点,一个人借1~2万。我女儿又从公司里面借了20多万。他们都很支持。(2010年10月13日,赖先生)

虽然一些个案表示了移植花费并非是主要的困难,因为他们已经做好了金钱上的准备。但依然有一些个案,在经过移植后的大开销后,面临着基本生活的窘境。更为艰难的是,他们多半在移植后辞去了先前的工作,或者只是从事清闲的低收入的工作。44岁的福建潘先生以前是一家海鲜酒楼的二把手,生活富裕。2007年以来,做了两次移植手术,花掉了100多万元,现在每个月的药费依然要4 000多元。他告诉我:

现在就没什么钱了,我这次还问医生,有没有便宜的药,他说现在没有。现在经济不行了。以前还能赚钱,现在这种压力,就不能赚钱,现在还向小孩要钱。3个月花费2万。开始刚出院一个月就要1.7万。现在慢慢减下来了,一个月5 000元。小孩现在都快成家了,他们自己做生意有点钱,我都不敢拿他们的。他们也愿意给。我说钱不够,我女儿就拿2 000元。我没留下什么给他们,还向他们拿钱,我心里也不怎么舒服,他们自己也有自己的事。(2010年10月15日,潘先生)

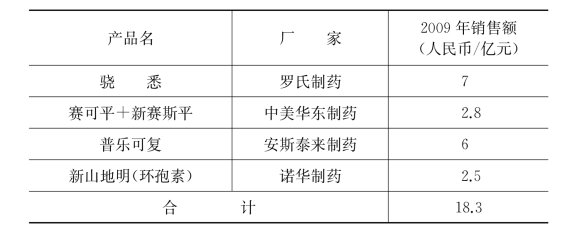

器官移植的手术费用是一次性的,而手术后的药物支持,尤其是免疫抑制药物则是长期持续的。普乐可复(一种进口免疫抑制剂,又称FK506)因其副作用相对较小等优势成为我的访谈病人的首选药物。1毫克*50粒的一盒普乐可复,在中国的售价为1 200~1 500元不等,平均每粒药需要30元左右。这样,对于一个一天需要吃3~4毫克的病人来说,不包括其他的费用,仅仅是免疫抑制药物,每天就需要上百元,而这在术后第一年吃得更多。因而我们需要对免疫抑制剂市场做出一番考察。

据统计,2006年中国免疫抑制剂市场销售额为14.75亿元,2007年达15.99亿元,2008年为18.31亿元,2009年已经上升为22.38亿元(廖国平,2010-09-20:第A02版)。这表明,2007年市场销售额相对2006年,增长8.41%,而2008年相对于2007年增长14.51%,到了2009年,突增22.23%。4年的复合增长率达到15.05%。无怪乎有药品经济人士分析称免疫抑制剂将是一座“金矿”,并且是“垄断性金矿”(彭蕴亮,2006)。表2表明了这种垄断性。

表2 2009年中国市场主要免疫抑制剂产品销售额

上述数据表明,2009年,免疫抑制剂在中国市场规模达22.38亿元,其中罗氏制药(总部瑞士)、中美华东制药(合资)、安斯泰来制药(总部日本)和诺华制药(总部瑞士)的产品占据中国市场份额的81.8%。虽然目前中国市场上有上百家免疫抑制剂药物,但此四家企业,尤其是外资企业就占据了大半个江山,足见外资企业的绝对垄断地位。这些大型制药企业不仅是在中国占据市场,而且已然成为全球性的药物公司。以日本安斯泰来公司为例,它1993年开发上市免疫抑制剂普乐可复以来,普乐可复目前已经在全球80个国家销售 。

。

但笔者必须要强调的是,一些国产药在国内还是有一定的优势,即价格优势,它的价格几乎只有进口药的一半左右。虽然具有可能的高副作用,但也会成为一些经济条件不怎么优越的病人的无奈选择。54岁的刘先生,经营一家小杂货店,家中3个小孩,其中1个还在读书。2008年,他做了移植手术,到现在花费已经80多万元。在谈到吃药选择时,他说:

现在我吃药都吃便宜一点的,没办法,长期吃药啊,都是国产药。不是最好的药,要便宜一半左右。现在吃药200多(元)每天。现在生意也不好做。我是很困难了。不吃也不行。我们做手术之前,医生都说过要长期吃药,但我家里人说,能活一天就一天,有钱就用完,没钱去找钱吃药,不行,就把房子卖掉。借了很多钱啊。没有钱,生命很快就结束了,没药就不行了。自己儿女赚钱,他们也要生活啊。当时我说不医了,医好了也没用啊。你天天吃药,一个废人也没用啊,你又不能赚钱啊,但家人都坚持让我做。(2010年11月1日,刘先生)

面临着国产药事实上的高毒副作用,刘先生在权衡价格的基础上还是选择了国产的免疫抑制药物。通过他的诉说,我们也能深切地体验到,移植病人的生活质量,乃至生命是紧紧地与后期药品联系着,他们身体排异反应、他们的并发症的发生率也是和药物的选择勾连在一起。如果说移植手术本身,在一定程度上是一次社会经济地位的筛选,那么他们的后移植生活同样伴随着社会的再筛选。

全球药物市场依然被发达国家的公司所垄断,发达国家在发展移植技术的同时,也生产了其他的配套产品。移植就是一条跨越国界的经济链条,在这条链条中,医学专家、药品公司、中介公司、病人或家属、捐赠者等都被深深地卷入其中。病人几乎没有多少选择余地,按照医生和医药公司的劝说调整自己的生活方式,服用那些“全球热卖”的药品,在这个过程中,地方化的病人与大洋彼岸的其他移植病人共享了部分的移植经验,成为全球移植产业的“服务对象”。器官移植下的个体身体体验与苦痛,通过手术刀和药品,深深地卷入到全球化的医疗技术和药物市场之中。

四、总结与讨论

在以身体为关键词呈现了移植者后移植生活的四个面向后(当然,他们的生活远比笔者所抽离出来的内容丰富),该总结一下全文的基本观点和旨趣了。本文以器官移植病人的后移植生活为分析对象,事实上是想再现一个具体的、较为完整的身体图景,以回应作为器官移植之文化基础的身心二元论和身体机械观。笔者的分析表明,肇始于西方国家的器官移植技术,并非不受文化限制的、被共享的科学系统,而是植根于特定的文化前提和认识论基础,并镶嵌在具体的历史背景之中。而这一文化基础与身体本身与其他非西方国家的智识系统可能是背离的。这是器官移植在其他非西方国家(即使在西方国家也并没被完全认同)遭遇尴尬,至少在引入当初陷入困境的根本原因。笔者要表达的是,在西医霸权以及科学至上的今天,中国人的文化观念可能是混合的,既有对科学的执信,也有对传统的迷恋。

笔者的分析还表明了身体是作为生物性和社会文化性的双重存在。器官移植者不仅存在着身体的生物适应性问题,还存在着诸多的文化和社会适应性问题;身体不仅是作为医学凝视和管理的对象,同时还是隐喻和文化想象的对象;移植者的身体不仅是地方化的医疗产物,它还与全球化的身体流动和药物市场勾连在一起。在这些过程中,身体的生物性和文化社会性交叉在一起,作为科学的身体和作为人文的身体也纠缠难分(尽管我为了分析的方便将它们分开叙述)。这个更加不确定的、也是模糊的状态恰恰显示了将身体等同于机械的不可能性。器官移植技术治疗的仅仅是生物性身体。但无论是从生物身体本身,还是从社会和文化上讲,移植并不能恢复一个人的健康。移植只是在治疗,而非治愈,这在像肝病等慢性病中更为突出。因为,正如图姆斯(2000:3)所言的,对于慢性病而言,疾病侵扰的不仅仅是一个生物学身体,还必然引起家庭、工作和其他的社会关系的骚乱不安,而病患的意义也是与特定的文化背景和个人的价值观紧密地联系在一起。图2似乎能更清晰地表明本文的理论构架。

图2 本文的理论构架

在本文结尾,笔者还想就人类学的方法论和视角问题做一点讨论。整体观(holism)是人类学所倡导的基本视角,在这一视角下,有关微观与中观、宏观之间的穿梭,即试图把握人们在其中行动和经验的更大的背景和框架的研究成为学科发展的基本定向(拉斯特,2008:58)。但另一面,人类学所研究的“人”作为生物性和文化性共同存在的主张则日趋式微。在早期的中国人类学研究中,人类学家非常注重体质(生物)人类学和文化(社会)人类学的综合。我们经常以为费孝通是偏社会学取向的人类学家,但其早期在导师史禄国那里学习的体质人类学方法,被认为是其“踏入人类学的第一步”、“这项基础训练一直影响到我一生的学术工作。”(费孝通,2010,第十四卷:335—337)。费孝通后来的诸多著述也同样体现了人的生物性和文化性/社会性的双重存在 。另一位中国村落研究的先驱葛学溥(2006)也在1923年亲自去广东凤凰村做体质测量,以弥补凤凰村既有的文化和社会资料的不足。但随着学科和研究方向的划分,越来越多的人类学研究呈现出人的生物性和文化性的分裂,体质人类学偏向人的生物性方面,而文化人类学则转向人的社会文化理解。在医学(身体)人类学的发展历程中,明显占据主导地位的是社会文化取向的医学人类学,而非生物文化取向的医学人类学(张有春,2009a,2009b)。但医学人类学的生物文化视角,作为整体观下的分析框架,恰恰为解决人类学对“人”的人为分裂问题与公共卫生的实践问题做出贡献。近年来的一些研究已经凸显了这一整体观视角的优势。比如庄孔韶(2005,2006,2007)对“虎日”戒毒、艾滋病防治、临终关怀的研究都体现了科学主义(生物性)和人文主义(文化性)互补的优势。因而,正如高斯密(2000:7)所倡导的,我们必须把生物和文化两个半偶族维持成一体,才能既看到人们行为中的生物学动机又看到其文化动机,只有这样才能为解决生活中不断增加的各种难题做出贡献。

。另一位中国村落研究的先驱葛学溥(2006)也在1923年亲自去广东凤凰村做体质测量,以弥补凤凰村既有的文化和社会资料的不足。但随着学科和研究方向的划分,越来越多的人类学研究呈现出人的生物性和文化性的分裂,体质人类学偏向人的生物性方面,而文化人类学则转向人的社会文化理解。在医学(身体)人类学的发展历程中,明显占据主导地位的是社会文化取向的医学人类学,而非生物文化取向的医学人类学(张有春,2009a,2009b)。但医学人类学的生物文化视角,作为整体观下的分析框架,恰恰为解决人类学对“人”的人为分裂问题与公共卫生的实践问题做出贡献。近年来的一些研究已经凸显了这一整体观视角的优势。比如庄孔韶(2005,2006,2007)对“虎日”戒毒、艾滋病防治、临终关怀的研究都体现了科学主义(生物性)和人文主义(文化性)互补的优势。因而,正如高斯密(2000:7)所倡导的,我们必须把生物和文化两个半偶族维持成一体,才能既看到人们行为中的生物学动机又看到其文化动机,只有这样才能为解决生活中不断增加的各种难题做出贡献。

注释

①按照中国《人体器官移植条例》(2007)的定义,所谓器官移植,是指摘取人体器官捐献人具有特定功能的心脏、肺脏、肝脏、肾脏或者胰腺等器官的全部或者部分,将其植入接受人身体以代替其病损器官的过程。人体细胞和角膜、骨髓等人体组织移植以及目前处于试验阶段的动物器官(如基因猪)用于人体的移植不在本文讨论范围之内。

②人体存在的免疫能力可以对其进入体内的外来器官加以识别、控制、摧毁和消灭,导致移植物损坏,这个过程在医学临床上称为免疫排斥反应。20世纪60年代应用的免疫抑制药物旨在降低移植者的自身免疫力,以使得新器官与患者“和平相处”。

③https://www.cltr.org/,美国的器官共享网(www.unos.org)也有大量的器官移植数据。

④比如,一些传统社会的疾病治疗就不是“头痛医头、脚痛医脚”,而是从宇宙、自然以及社会关系中寻找疾病的致因以及治疗的手段。这在人类学经典研究的安达曼岛人(拉德克利夫—布朗,2005)、恩登布人(特纳,2006)、阿赞德人(普里查德,2006)的求医问药中都有体现,这在讲究系统平衡的传统中医里也体现得淋漓尽致(Scheper-Hughes&Lock,1987;西佩—休斯、罗克,2010)。

⑤尽管二战后以发达国家为调查区域的人类学著作增多,但人类学的总体偏好依然在非西方的“原始”简单社会。

⑥有关身体研究的评论性和综述性论著请参考Frank(1990);拉波特、奥弗林(2009);郑震(2003)、(2009);郑丹丹(2007);陈立胜(2002);杜丽红(2009);汪民安、陈永国(2011)。鉴于本文的理论旨趣和对话点,下文仅仅梳理几篇重要的整体观身体研究文献。

⑦马国良等的译著《身体与社会》(2000)中将此处翻译为“心理学”(psychology),笔者认为此处可能为“physiology”,应翻译为“生理学”,这样可能更符合前后文的语义逻辑。鉴于尚未找到1996年的原版著作,此处仅为笔者的初步判断。

⑧特纳在《身体问题:社会理论的新近发展》一文中将既有的身体视角总结为基础主义框架(相当于这里的自然主义身体观)和反基础主义框架(相当于希林所言的社会建构的身体观),请见(汪民安、陈永国,2011:3—28)。

⑨出于伦理的考虑,本人所涉及的调查地点和被调查对象均为化名。

⑩之所以研究肝脏移植,而非其他移植,一来是如下文所言的调查进入考虑,二来是研究的现实意义考虑。我国是乙肝高发国家,乙肝表面抗原携带者占全国人口的10%以上,携带病毒者有10%会发展为慢性活动性肝炎,部分患者会转为肝硬化或肝癌,我国每年约有32万肝癌患者,因此终末期良性和恶性肝病将成为我国长期面临的艰巨任务(黄洁夫,2007a:1011)。作为终末期良性和恶性肝病的首选医疗方式的肝脏移植必然成为当下以及未来发展最快、也是面临问题最多的一个移植分支。

根据《体器官移植条例》(2007)等相关法律法规的规定,医疗机构开展器官移植手术必须具备一定的条件,才能取得卫生部颁发的移植资质证书。省级以上人民政府卫生主管部门应当定期组织专家根据器官移植手术成功率、植入的人体器官和术后患者的长期存活率等指标,对医疗机构的器官移植临床应用能力进行评估,从而决定是否保留其移植资质。2010年10月,卫生部公布了新的一批器官移植资质名单,全国具有器官移植资质的医疗机构共163家,由于一些不太确定的原因,S医院的移植资格暂时被取消,但这并没有妨碍我的调查,因为我的调查对象主要是移植后的病人,他们还是需要来这里定期或不定期的复查。

根据《体器官移植条例》(2007)等相关法律法规的规定,医疗机构开展器官移植手术必须具备一定的条件,才能取得卫生部颁发的移植资质证书。省级以上人民政府卫生主管部门应当定期组织专家根据器官移植手术成功率、植入的人体器官和术后患者的长期存活率等指标,对医疗机构的器官移植临床应用能力进行评估,从而决定是否保留其移植资质。2010年10月,卫生部公布了新的一批器官移植资质名单,全国具有器官移植资质的医疗机构共163家,由于一些不太确定的原因,S医院的移植资格暂时被取消,但这并没有妨碍我的调查,因为我的调查对象主要是移植后的病人,他们还是需要来这里定期或不定期的复查。

在S医院,每周一、三、五上午才是抽血化验的时间,所以大部分移植病人会选择在这个点来复查和开药。因而,我的调查主要也是在这个时间完成的。

在S医院,每周一、三、五上午才是抽血化验的时间,所以大部分移植病人会选择在这个点来复查和开药。因而,我的调查主要也是在这个时间完成的。

对于调查情境的选择很重要,尤其是对移植病人的调查。我的调查是将移植病人从门诊室请出到候诊大厅完成的。这样一来可以避免打扰医生为其他病人看病,二来有利于被访者在无人打扰的环境下陈述。目前我的一位学生也在同一家医院做移植者调查,但向我汇报的访谈都很简短(被访者多以“是”、“好”、“没问题”等只言片语回答访谈问题)。后来才发现,原来这位学生是在诊室让被访者面对医生、护士以及其他移植病人的情况下完成访谈的,这自然影响到访谈的效果。

对于调查情境的选择很重要,尤其是对移植病人的调查。我的调查是将移植病人从门诊室请出到候诊大厅完成的。这样一来可以避免打扰医生为其他病人看病,二来有利于被访者在无人打扰的环境下陈述。目前我的一位学生也在同一家医院做移植者调查,但向我汇报的访谈都很简短(被访者多以“是”、“好”、“没问题”等只言片语回答访谈问题)。后来才发现,原来这位学生是在诊室让被访者面对医生、护士以及其他移植病人的情况下完成访谈的,这自然影响到访谈的效果。

围手术期是指外科手术病人从住院之日起,到术后出院为止的期限。我国肝移植的围手术期是指从医生确定受体并着手进行术前准备时起,直到术后出院止,通常为2至4周(马庆久,2005:88)。

围手术期是指外科手术病人从住院之日起,到术后出院为止的期限。我国肝移植的围手术期是指从医生确定受体并着手进行术前准备时起,直到术后出院止,通常为2至4周(马庆久,2005:88)。

对移植物主人“年龄”的想象在我的访谈个案中表现得也很明显。有年老的移植者因为“肝源非常年轻”而沾沾自喜;也有移植者因得知“肝源不好,主要是太老,而宁愿再等下一个肝源”。在这些个案里,肝脏携带了它原先主人的年龄属性,成为判断其质量好坏的标志之一。

对移植物主人“年龄”的想象在我的访谈个案中表现得也很明显。有年老的移植者因为“肝源非常年轻”而沾沾自喜;也有移植者因得知“肝源不好,主要是太老,而宁愿再等下一个肝源”。在这些个案里,肝脏携带了它原先主人的年龄属性,成为判断其质量好坏的标志之一。

为了防止不法分子钻该法律空子而进行活体器官的买卖,2009年卫生部下发了《卫生部关于规范活体器官移植的若干规定》,对上述三种活体捐赠的情况做了进一步的限定。首先,配偶仅限于结婚3年以上或者婚后已育有子女的(以防止通过骗婚或假结婚以达到买卖器官的目的);其次,直系血亲或者三代以内旁系血亲的情况没变;最后,因帮扶等形成的亲情关系仅限于父母和养子女之间的关系、继父母与继子女之间的关系。

为了防止不法分子钻该法律空子而进行活体器官的买卖,2009年卫生部下发了《卫生部关于规范活体器官移植的若干规定》,对上述三种活体捐赠的情况做了进一步的限定。首先,配偶仅限于结婚3年以上或者婚后已育有子女的(以防止通过骗婚或假结婚以达到买卖器官的目的);其次,直系血亲或者三代以内旁系血亲的情况没变;最后,因帮扶等形成的亲情关系仅限于父母和养子女之间的关系、继父母与继子女之间的关系。

人在睡梦中也被理解为灵魂与肉身的分离。

人在睡梦中也被理解为灵魂与肉身的分离。

有关东方(中国)身心观与西方身心观的差异研究,较为代表性的著作有汤浅泰雄(1990)、杨儒宾(1993)、周与沉(2005)、黄俊杰(2002)等。

有关东方(中国)身心观与西方身心观的差异研究,较为代表性的著作有汤浅泰雄(1990)、杨儒宾(1993)、周与沉(2005)、黄俊杰(2002)等。

这里实际上还要讨论“旅游移植”,即病人违背他国的法律法规(多以旅游为幌子),在他国通过器官买卖或其他形式获得器官完成移植的行为。中国自2007年后禁止了这种移植形式,笔者目前只获得一些二手资料,而无实际的访谈材料,所以本文暂时不对其讨论。

这里实际上还要讨论“旅游移植”,即病人违背他国的法律法规(多以旅游为幌子),在他国通过器官买卖或其他形式获得器官完成移植的行为。中国自2007年后禁止了这种移植形式,笔者目前只获得一些二手资料,而无实际的访谈材料,所以本文暂时不对其讨论。

根据廖国平(2010-09-20:第A02版)的相关数据整理。

根据廖国平(2010-09-20:第A02版)的相关数据整理。

详见安斯泰来公司简介http://www.astellas.com.cn/html/cn/show.asp?ClassID=45&ContentID=67&LvID=1。

详见安斯泰来公司简介http://www.astellas.com.cn/html/cn/show.asp?ClassID=45&ContentID=67&LvID=1。

如《分析中华民族人种成分的方法和尝试》、《体质研究和社会选择》、《生育制度》、《与医学心理学者谈社会学》等,以上论著见费孝通(2010)。

如《分析中华民族人种成分的方法和尝试》、《体质研究和社会选择》、《生育制度》、《与医学心理学者谈社会学》等,以上论著见费孝通(2010)。

参考文献

奥尼尔:《身体五态》,李康译,北京大学出版社2010年版。

布迪厄:《实践感》,蒋梓骅译,译林出版社2003年版。

陈立胜:《身体:作为一种思维的范式》,载《东方论坛》2002年第2期。

道格拉斯:《洁净与危险》,黄剑波等译,民族出版社2008年版。

笛卡尔:《第一哲学沉思集》,庞景仁译,商务印书馆1998年版。

笛卡尔:《谈谈方法》,王太庆译,商务印书馆2005年版。

杜丽红:《西方身体史研究述评》,载《史学理论研究》2009年第3期。

费孝通:《费孝通文集》,内蒙古人民出版社2010年版。

冯珠娣、汪民安:《日常生活、身体、政治》,载《社会学研究》2004年第1期。

福柯:《临床医学的诞生》,刘北成译,译林出版社2001年版。

福柯:《性经验史》,佘碧平译,上海人民出版社2005年版。

福柯:《规训与惩罚》,刘北成、杨远婴译,三联书店2010年版。

高斯密:《论人类学诸学科的整体性》,张海洋译,载《中央民族大学学报》(哲学社会科学版)2000年第6期。

戈夫曼:《污名:受损身份管理札记》,宋立宏译,商务印书馆2009年版。

葛学溥:《华南的乡村生活——广东凤凰村的家族主义社会学研究》,周大鸣译,知识产权出版社2006年版。

古德:《医学、理性与经验——一个人类学的视角》,吕文江等译,北京大学出版社2010年版。

黄洁夫:《我国肝移植的现状及前景》,载《中华外科杂志》2007年第15期。

黄洁夫:《中国大陆肝移植的伦理和立法》,载《中华外科杂志》2007年第5期。

黄洁夫:《中国肝脏移植》,人民卫生出版社2008年版。

黄俊杰:《中国思想史中的“身体观”研究的新视野》,载《现代哲学》2002年第3期。

黄卫华:《我国死刑复核程序的历史沿革及其趋势预测》,载《求索》2010年第12期。

吉登斯:《现代性的后果》,田禾译,译林出版社2000年版。

凯博文:《苦痛与疾病的社会根源》,郭金华译,三联书店2008年版。

科克汉姆:《医学社会学》,杨辉等译,华夏出版社2000年版。

拉波特、奥弗林:《社会文化人类学的关键概念》,鲍雯妍、张亚辉译,华夏出版社2009年版。

拉德克利夫—布朗:《安达曼岛人》,梁粤译,广西师范大学出版社2005年版。

拉斯特:《人类学的邀请》,王媛、徐默译,北京大学出版社2008年版。

勒布雷东:《人类的身体史与现代性》,王圆圆译,上海文艺出版社2010年版。

李申:《儒教的鬼神观念和祭祀原则》,《复旦学报》(社会科学版)2007年第4期。

李书隽:《器官移植医学的发展》,《北京大学学报》(医学版)2001年第1期。

廖国平:《免疫抑制剂市场增长加速》,《中国医药报》2010年9月20日第A02版。

刘勇、黄焱:《器官移植发展简史和限制》,《中华医史杂志》2001年第1期。

罗伯特·汉:《疾病与治疗:人类学怎么看》,千禾译,东方出版中心2010年版。

马庆久:《同种异体肝移植的围手术期处理》,载《中国现代手术学杂志》2005年第2期。

梅洛—庞蒂:《知觉现象学》,姜志辉译,商务印书馆2005年版。

莫斯:《人类学与社会学五讲》,林宗锦译,广西师范大学出版社2008年版。

欧阳洁:《肾脏移植、身体与文化》,中山大学人类学系硕士学位论文2007年。

彭蕴亮:《免疫抑制剂:垄断性“金矿”》,载《医药经济报》2006年4月7日第4版。

普里查德:《阿赞德人的巫术、神谕和魔法》,覃俐俐译,商务印书馆2006年版。

桑塔格:《疾病的隐喻》,程薇译,上海译文出版社2003年版。

斯特拉桑:《身体思想》,王业伟、赵国新译,春风文艺出版社1999年版。

宋儒亮:《脑死亡与器官移植:关联、争议与立法》,法律出版社2008年版。

汤浅泰雄:《灵肉探微:神秘的东方身心观》,马超等编译,中国友谊出版公司1990年版。

唐媛:《器官移植的伦理研究》,中南大学生命伦理学博士学位论文2008年。

陶伟:《神仙与鬼神》,兰州大学历史学硕士学位论文2007年。

特纳(Turner,B.S.):《身体与社会》,马海良、赵国新译,春风文艺出版社2000年版。

特纳(Turner,V):《象征之林》,赵玉燕等译,商务印书馆2006年版。

图姆斯:《病患的意义》,邱鸿钟等译,青岛出版社2000年版。

汪民安、陈永国:《后身体:文化、权力和生命政治学》,吉林人民出版社2011年版。

王太庆:《笛卡尔生平及其哲学》,载笛卡尔:《谈谈方法》,王太庆译,商务印书馆2005年版。

西佩—休斯、罗克:《心性的身体:医学人类学未来的研究引论》,罗文宏、黄剑波、张有春译,载《思想战线》2010年第6期。

希林:《身体与社会理论》,李康译,北京大学出版社2010年版。

希林:《文化、技术与社会中的身体》,李康译,北京大学出版社2011年版。

夏穗生等:《器官移植学》,上海科学技术出版社2009年版。

徐宗良:《略论中国传统死亡观》,载《中国医学伦理学》1995年第6期。

杨儒宾:《中国古代思想中的气论及身体观》,巨流图书公司1993年版。

袁钟等:《中医辞海·上册》,中国医药科技出版社1999年版。

张永平等:《我国器官移植的现状与伦理学思考》,载《中国医学伦理学》2009年第5期。

张有春:《医学人类学的生物文化视角》,载《中央民族大学学报》(哲学社会科学版)2009第2期。

张有春:《医学人类学的社会文化视角》,载《民族研究》2007年第2期。

郑丹丹:《身体的社会形塑与相别象征》,载《社会学研究》2007年第2期。

郑震:《论身体》,载《社会学研究》2003年第1期。

郑震:《身体:当代西方社会理论的新视角》,载《社会学研究》2009年第6期。

周与沉:《身体:思想与修行》,中国社会科学出版社2005年版。

庄孔韶:《“虎日”的人类学发现与实践》,载《广西民族研究》2005年第2期。

庄孔韶:《中国艾滋病防治研究和人类学整体论原则实践》,载《二十一世纪》(香港)2006年12月号。

庄孔韶:《现代医院临终关怀实践过程的文化检视》,载《社会科学》2007年第9期。

Alden,D.L.&Cheung,A.H.S.,2000,“Organ Donation and Culture:A Comparison of Asian American and European American Beliefs,Attitudes,and Behaviors”.Journal of Applied Social Psychology,Vol.30,Iss.2.

Ben-David,O.B.,2005,Organ Donation and Transplantation:Body Organs as an Exchangeable Social-Culture Resource,Westport,Connecticut:Praeger Publishers.

Biggins,S.W.et al.,2009,“Transplant Tourism to China:the Impact on Domestic Patient-care Decisions”.Clin Transplant,Vol.23,Iss.6.

Bowman,K.W.et al.,2003,“Culture,Brain Death,and Transplantation”.Progress in Transplantation,Vol.13,No.3.

Budiani-Saberi,D.A.&Delmonico,F.L.,2008,“Organ Trafficking and Transplant Tourism:A Commentary on the Global Realities”.American Journal of Transplantation,Vol.8,Iss.5.

Casper,M.J.&Koenig,B.A.1996,“Reconfiguring Nature and Culture:Intersections of Medical Anthropology and Technoscience Studies”.Medical Anthropology Quarterly,Vol.10,Iss.4.

Cassell,E.J.1993,“The Sorcerer's Broom:Medicine's Rampant Technology”.Hastings Center Report,Vol,23,No.6.

Crowley,M.1999,“Culture,Class and Bodily Meaning:An Ethnographic Study of Organ Transplantation in Mexico”.Political and Legal Anthropology Review,Vol.22,Iss.2.

Daar,A.S &Marshall,P.1998,“Culture and Psychology in Organ Transplantation”.World Health Forum,Vol.19.

Evans,R.W.2008,“Ethnocentrism Is an Unacceptable Rationale for Health Care Policy:A Critique of Transplant Tourism Position Statements”.American Journal of Transplantation,Vol.8,Iss.6.

Frank,A.W.1990,“Bringing Bodies Back in:A Decade Review”.Theory,Culture&Society,Vol.7,No.1.

Harrison,T.1999.“Globalization and the Trade in Human Body Parts”.Canadian Review of Sciology,Vol.36,Iss.1.

Healy,K.2004,“Altrusim as an Organizational Problem:The Case of Organ Procurement”.American Sociological Review,Vol.69,No.3.

Hogle,L.F.1996,“Transforming‘Body Parts’into Therapeutic Tools:A Report from Germany”.Medical Anthropology Quarterly,Vol.10,Iss.4.

Ikels,C.1997, “Ethical Issues in Organ Procurement in Chinese Societies”.The China Journal,No.38.

Joralemon,D.1995,“Organ Wars:The Battle for Body Parts”.Medical Anthropology Quarterly,Vol.9,Iss.3.

Kaufman,S.R.&Morgan,L.M.2005,“The Anthropology of the Beginnings and Ends of Life”.The Annual Review of Anthropology,Vol.34.

Lock,M.1993,“Cultivating the Body:Anthropology and Epistemologies of Bodily Practice and Knowledge”.The Annual Review of Anthropology,Vol.22.

Lock,M.1995,“Transcending Mortality:Organ Transplants and the Practice of Contradictions”.Medical Anthropology Quarterly,Vol.9,Iss.3.

Lock,M.1996,“Death in Technological Time:Locating the End of Meaningful Life”.Medical Anthropology Quarterly,Vol.10,No.4.

Marshall,P.A.1992,“Anthropology and Bioethics”.Medical Anthropology Quarterly,Vol.6,Iss.1.

Ohnuki-Tierney,E.1994,“Brain Death and Organ Transplantation:Cultural Bases of Medical Technology”.Current Anthropology,Vol.35,No.3.

Perkins,K.A.1987,“The Shortage of Cadaver Donor Organs for Transplantation:Can Psychology Help?”American Psychologist,Vol.42.Iss.10.

Price,D,2000,Legal and Ethical Aspects of Organ Transplantation.Cambridge University Press.

Price,D.2006,Organ and Tissue Transplantation.Ashgate Publishing Limited.

Radecki,C.M &Jaccard,J.1997,“Psychological Aspects of Organ Donation:A Critical Review and Synthesis of Individual and Next-of-kin Donation Decisions.”Health Psychology,Vol.16,Iss.2.

Scheper-Hughes,N.&Lock,M.M.1987,“The Mindful Body:A Prolegomenon to Future Work in Medical Anthropology”.Medical Anthropology Quarterly,Vol.1,Iss.1.

Scheper-Hughes,N.1996,“Theft of Life:The Globalization of Organ Stealing Rumors”.Anthropology Today,Vol.12,No.3.

Scheper-Hughes,N.1998,“Truth and Rumor on the Organ Trail”.Nature History,Vol.107,Oct.

Scheper-Hughes,N.2000,“The Global Traffic in Human Organs”.Current Anthropology,Vol.41,No.2.

Scheper-Hughes,N.2007,“The Tyranny of the Gift:Sacrificial Violence in Living Donor Transplants”.American Journal of Transplantation,Vol.7,Iss.3.

Sharp,L.A.1995,“Organ Transplantation as a Transformative Experience:Anthropological Insightsinto the Restructuring of the Self”.Medical Anthropology Quarterly,Vol.9,Iss.3.

Sharp,L.A.2000,“The Commodification of the Body and Its Parts”.Annual Review of Anthropology,Vol.29.

Sharp,L.A.2001,“Commodified Kin:Death,Mourning,and Competing Claims on the Bodies of Organ Donors in the United States”.American Anthropologist,Vol.103,Iss.1.

Shimazono,Y.2007,“The State of the International Organ Trade:A Provisional Picture Based on Integration of Available Information”.Bulletin of the World Health Organization,Vol.85,No.12.

Stickel,D.L.1967,“Organ Transplantation in Medical and Legal Perspectives”.Law and Contemporary Problem,Vol.32,No.4.

Taylor,J.S.2005,Stakes and Kidneys:Why Markets in Human Body Parts are Morally Imperative.Ashgate Publishing Limited.

【注释】

[1]本文的基本观点曾在中山大学“千禾学术午餐会”上称述,与会的各位同事提出了批评建议;在论文的选题和写作过程中,清华大学的景军教授,中山大学的周大鸣、麻国庆、张应强、凌莉、李若建等教授,香港中文大学的刘德辉教授、皇家墨尔本理工大学的埃莉诺·霍尔罗伊德(Eleanor Holroyd)教授以及学友苏春艳、吕鹏、胡兵、周如南等博士给予了诸多帮助;笔者的调查引荐者和被调查对象为鲜活的个案材料作出了重要贡献。在此一并致谢。本文属国家社科基金青年项目(10CSH032)、中国博士后科学基金特别资助金(201003381)、广东省哲学社会科学规划项目(09H-06)的相关研究成果。

[2]可能是解放军第302医院,解放军第203医院并不在北京。——笔者注

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。