(一)设计方案

1. 互通立交生态建设

工程点位于牟平互通立交区,该互通立交区原有植被层次单一、种类较少且长势不良,没有形成较为完整的植物群落,生态系统薄弱,与周围生态景观不够协调,需进行生态建设与景观提升。

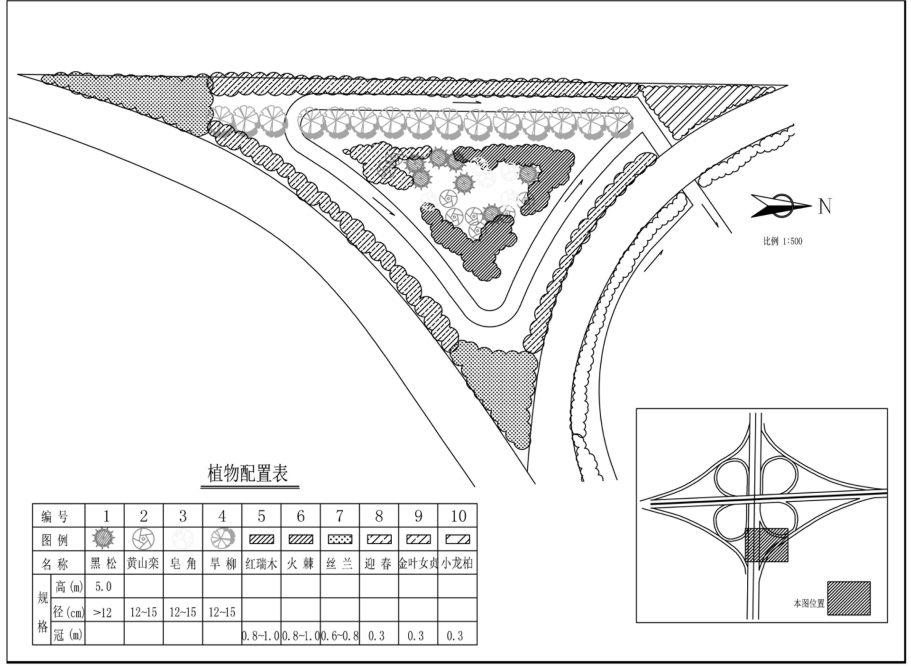

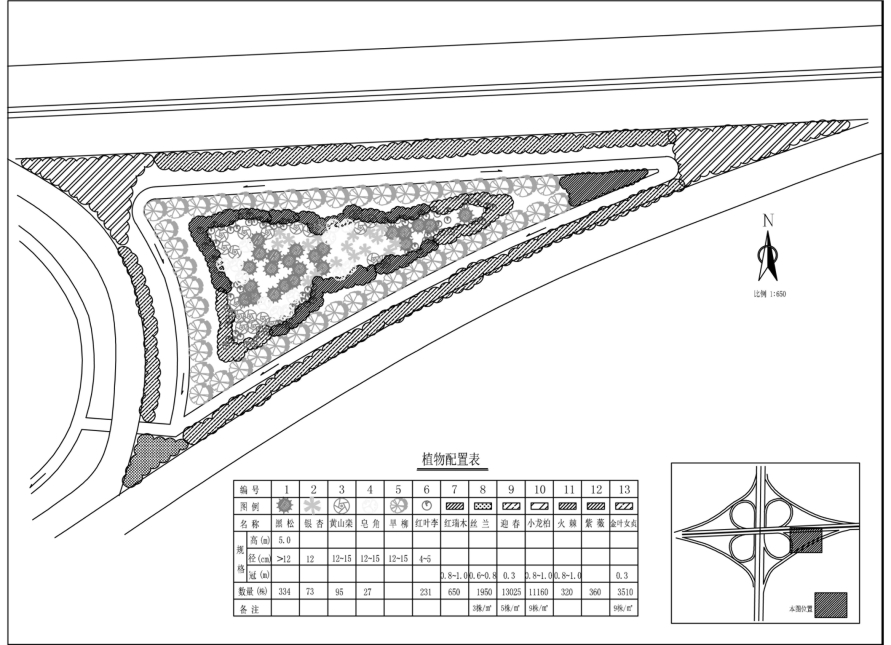

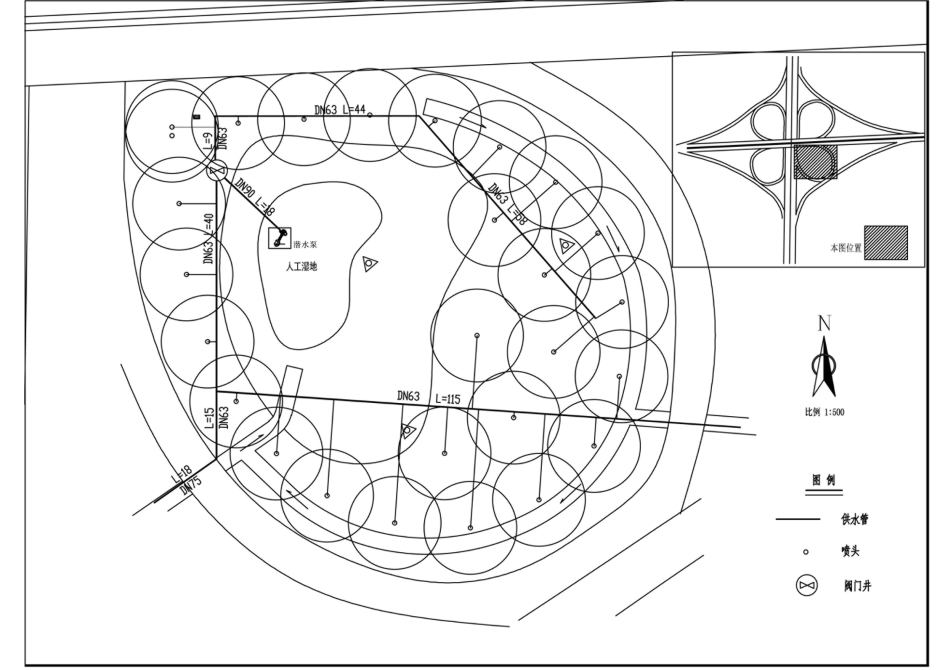

在尽量保留原有植物配置和景观布局的基础上,采用“乔+灌+草”的搭配方式,选取雪松、黄山栾为“当家树”支撑互通立交区,丰富区域生态的空间格局,构造路域生态景观框架。互通立交区设计体现生态性与景观性结合的理念,采用多物种的乔灌花、乔灌草相结合配置,加强竖向空间布局和生态景观的整体性、层次性。为使互通立交区四季有景,常绿树和落叶树的配比为3∶7,植物的种类主要有雪松、银杏、黄山栾、皂角、龙柏、火炬树、樱花、紫薇、红瑞木、金叶女贞、小龙柏等。人工湿地的植物种类为芦苇、马蔺、水葱,使之成为路面雨水净化且景观性强的植物群落,并对互通立交区生态功能、减少热岛效应、降低噪声等起到改善作用。

图6-11 牟平互通立交区东南象限平面设计图

图6-12 互通立交绿化设计图1

图6-13 互通立交绿化设计图2

图6-14 互通立交绿化设计图3

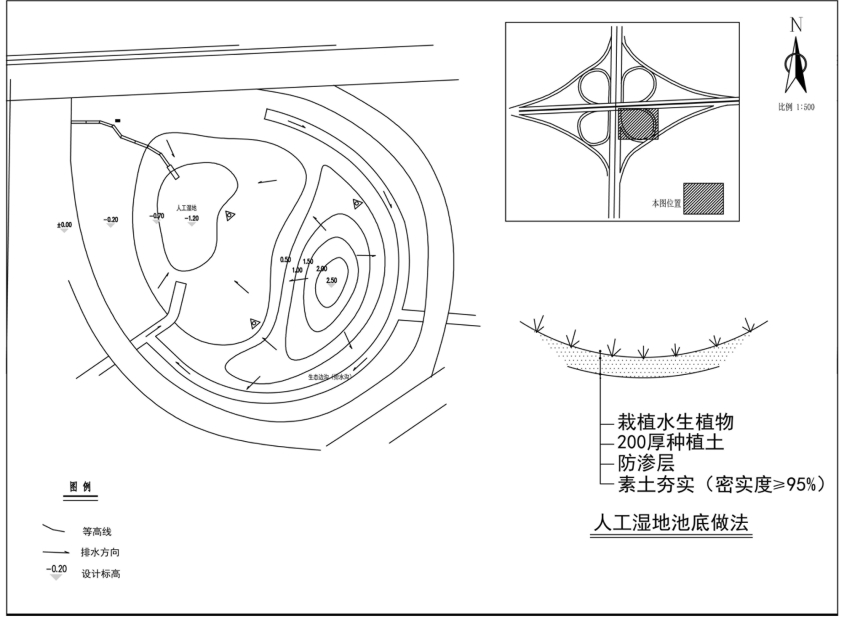

2. 人工湿地生态建设

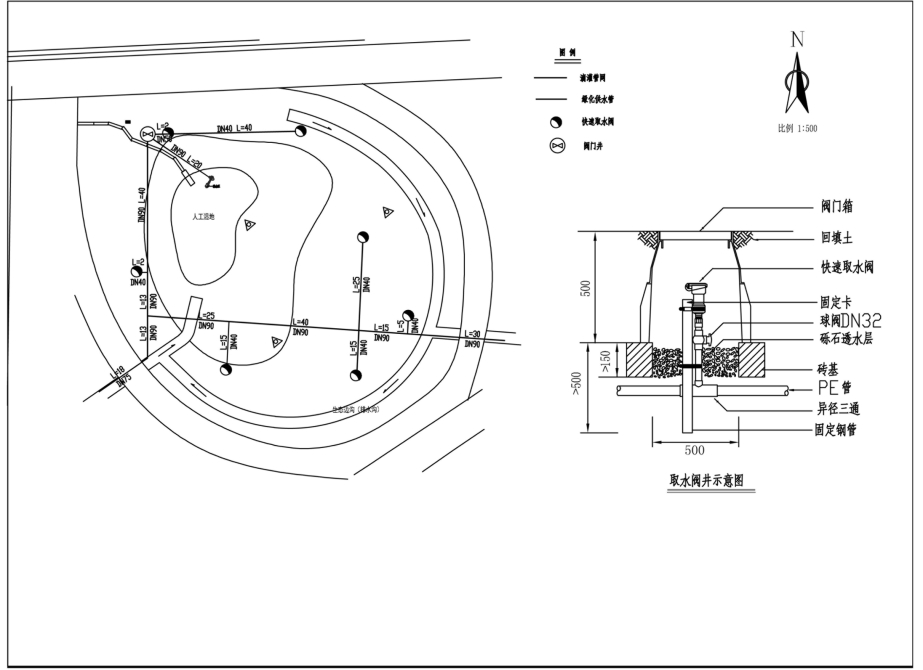

在互通立交内修建一处小型人工湿地系统,通过生态边沟内植物的物理、生物作用,对收集的路面雨水进行预处理。人工湿地内安装复合床体填料系统,利用其与水生植物的吸附降解作用,实现对污染物的去除,处理后的雨水用于互通立交区植物自动喷灌养护,实现节水灌溉。

图6-15 互通立交人工湿地设计图

3. 生态边沟建设

将互通区目前的浆砌明沟改造为浅碟形生态边沟,将其作为雨水回用系统的收集和预处理部分。生态边沟从上至下由植被层、渗透净化层叠加构成,对初期雨水进行渗滤和预处理,并将后期路面径流导入人工湿地。

路面雨水是依附互通立交区集流面而产生的,雨水的收集处理采用生态化的生态边沟+简易人工湿地净化处理模式,前者是将现有浆砌边沟改造后而成,汇流雨水中的污染物使经沟内的草被植物得到渗滤,形成对汇流雨水的预处理;后者是新增的雨水处理设施,将经由生态边沟预处理后的雨水再通过人工湿地进行深度处理。这种路面径流雨水处理模式的选择,不仅兼顾了互通立交区的排水需要和雨水收集利用,而且能够满足该区域生态景观的建设需求,使基础设施与周围自然环境得到有机融合。

图6-16 互通立交生态边沟设计图

图6-17 互通立交绿化供水管网设计图

图6-18 互通立交绿化喷灌设计图

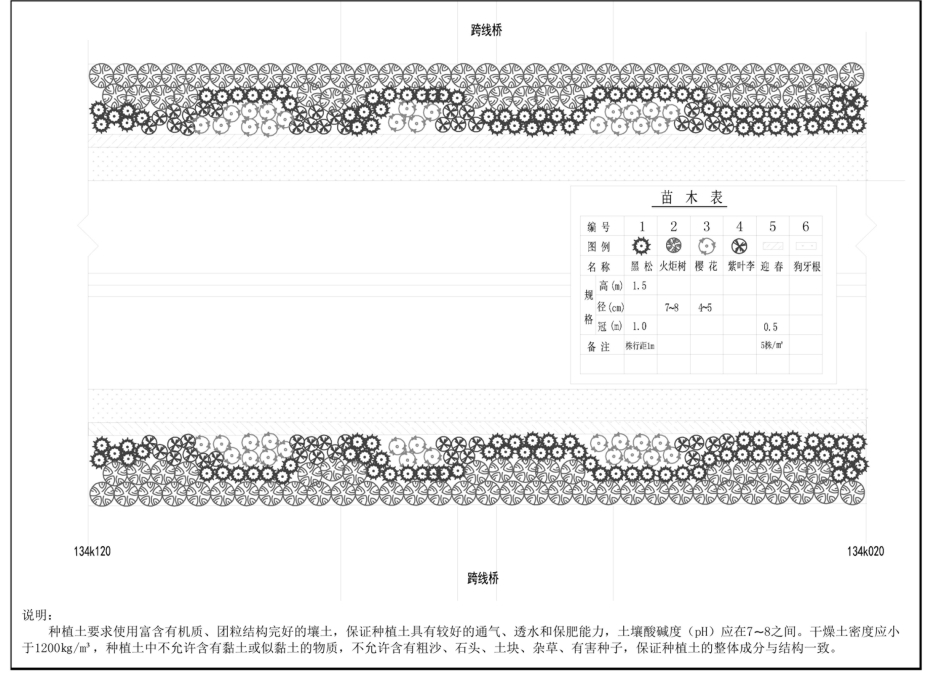

4. 路侧裸地及跨线桥下生态破碎段生态修复

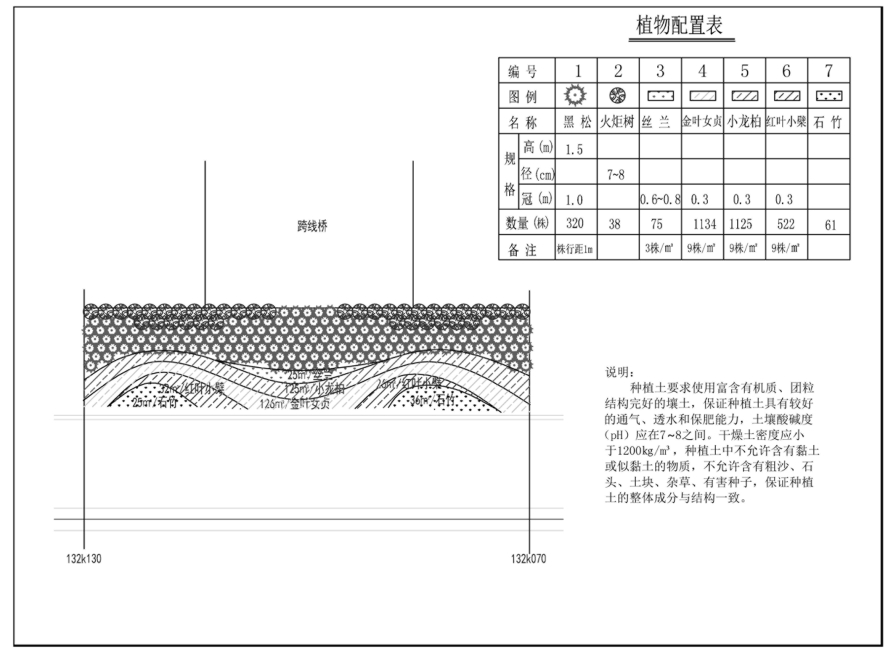

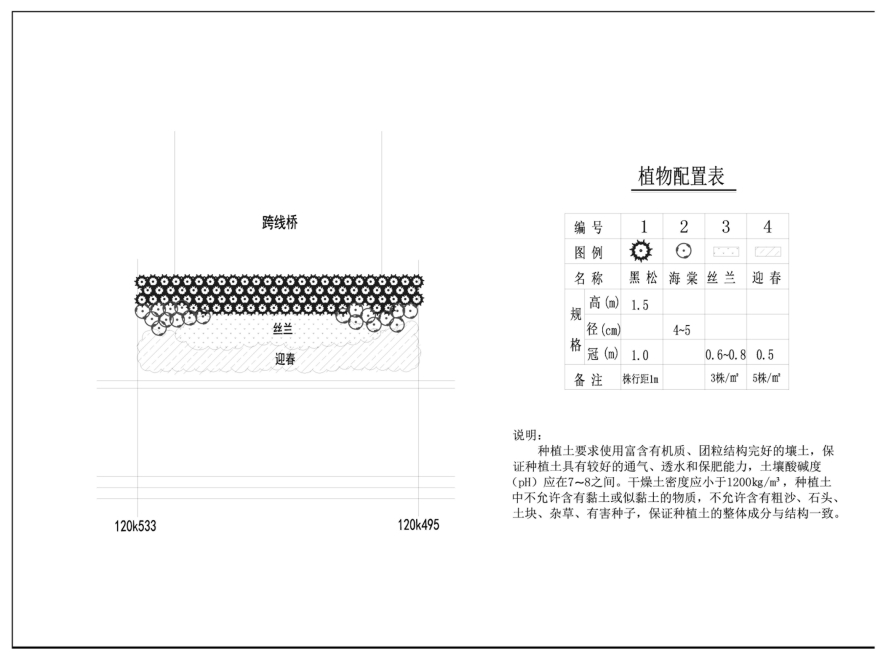

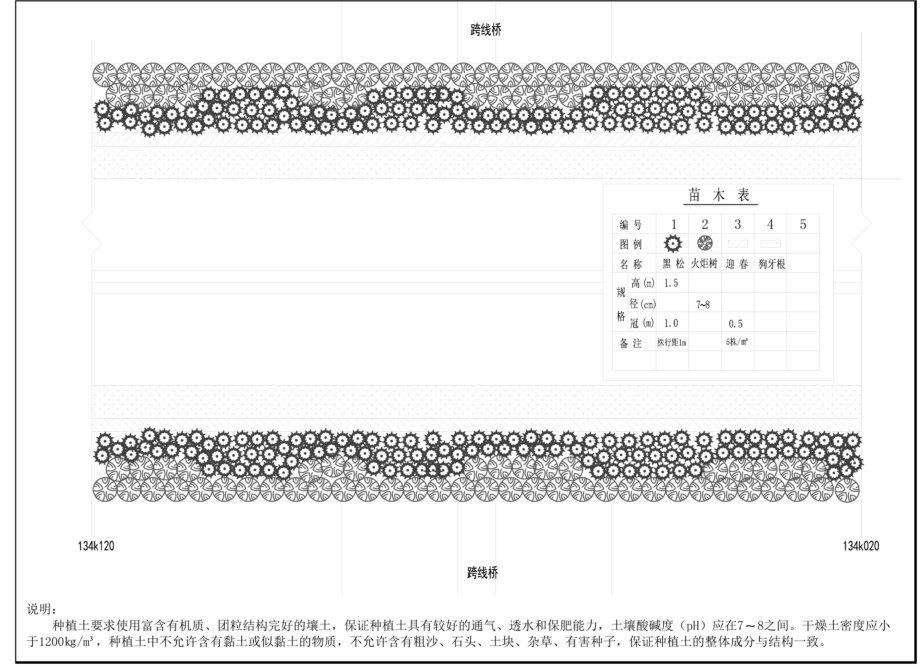

根据路侧裸地及跨线桥下区域不同的生态环境,分段分片采用不同层次的植被恢复模式进行生态修复。开阔区域采用大乔木与亚乔木及灌木相搭配的生态修复方式;桥下路侧裸地栽植黑松、火炬树、樱花等以降低噪音影响并增加行车安全;路侧平缓区域栽植迎春等地被植物以吸纳车辆排放的污染物质。其他选用的植物种类主要有黄山栾、海棠、火炬树、樱花、丛生紫薇、红瑞木、连翘、金叶女贞、小龙柏、丝兰、石竹等。使其与周边生态功能格局相协调,增加植被覆盖度和生境连通性、生态景观性。此外,在跨线桥下修建雨水收集池,用于植被养护用水。

图6-19 跨线桥下绿化设计图1

图6-20 跨线桥下绿化设计图2

图6-21 跨线桥下绿化设计图3

图6-22 跨线桥下绿化设计图4

图6-23 跨线桥排水蓄水设计图

图6-24 路侧裸地绿化设计图1

图6-25 路侧裸地绿化设计图2

(二)施工技术要求

1. 植物种植施工技术要求

(1)土方工程。

① 种植土要求。种植土要求使用富含有机质、团粒结构完好的壤土,保证种植土具有较好的通气、透水和保肥能力,土壤酸碱度(pH)应在7 ~ 8之间。干燥土密度应小于1 200 kg/m3,种植土中不允许含有黏土或似黏土的物质,不允许含有粗沙、石头、土块、杂草、有害种子,保证种植土的整体成分与结构一致。

② 土壤改良。对质地不良的土壤(客土、回填土等),通常可采取两种措施加以改良:拌沙、掺黏进行调剂,即通过“泥拌沙”或“沙掺泥”的办法改良质地,改善保水保肥性能;施用有机肥,有机物质在土壤中经微生物分解所产生的腐殖质胶体可促进团粒结构的形成,调整土壤的水、肥、气、热状况。

对于孔隙度不符合植被建植要求的土壤,可用通过改良土壤团粒的方法,即使用合适的改良剂来调节土壤孔隙度。此外,因土壤孔隙度的改良属于物理改良,工程中还常使用珍珠岩、蛭石、秸秆、炉灰渣、贝壳碎粒等材料。

在土壤重建中,有机质是改良客土、配置人工土壤必备的重要组分,其主要来源有草炭、腐叶土、堆肥、糠壳及锯木屑等,这些材料经发酵分解后,可用于土壤有机质的添加或调剂。

不同的土壤其养分含量有很大差异,不同的植物对土壤养分含量的需求也不相同。因土壤不可能像耕作那样通过经常翻耕来补充养分,只能在初期的土壤重建阶段实施养分调控,因此通常提倡速效肥与缓释肥一并施用。

对于不适宜植物生长的酸性或碱性过大的工程土壤(客土、回填土等),应因地制宜地采取调节、改良措施。对酸性土壤,通常用石灰、沸石等进行改良;对碱性土壤,通常用石膏、硫黄或明矾等进行改良。

③ 回填种植土。绿地内回填种植土时应避免重型机械碾压。种植土的表层应用石磙碾压平整,凹凸不大于2 cm,达到设计高程和坡度要求。

(2)植物材料要求。

① 应无病虫害,并无导致树木死亡的病原体。

② 树干枝条应无突出疤痕,若有疤痕应进行治疗,不给病原体提供入侵点。在分枝点不应有裂开的茎或树干。

③ 树木根系应无病虫害或病原体,根系应稳固且保留完好,无劈裂根,带土球苗木应保证土球完好无损。

④ 苗木树冠应以叶冠的主要冠面测量其宽度,不包括偶然伸出的枝条。

(3) 树木形态要求。

① 常绿树应树形完整,枝条充实,无偏枝,下部枝条饱满不枯萎,生长旺盛。

② 落叶乔木要求树形优美,保留自然树形,定植后为整理树形和提高成活率可做疏枝修剪,但应保证树形完整,不能砍掉主干,不允许使用独杆树。落叶乔木应树干通直,无槲寄及其他附生植物,无枯枝。

③ 花灌木要求内膛多枝,枝条饱满,无徒长枝,株形整齐。

④ 落叶乔木胸径7 cm以上的要求分枝点高2.5 ~ 3 m。

(4)种植工程。

① 树穴尺寸按不同树种确定(长×宽×深)。

常绿乔木:1.2m×1.2m×1.2 m

落叶乔木:1.0m×1.0m×1.0 m

灌 木:0.8m×0.8m×0.8 m

地被植物:换土50 cm

花卉、草坪:换土30 cm

树穴底部为岩石、乱石、强风化岩地段,树穴尺寸长×宽×深各增加20 cm。

② 树木栽植定点应与设计相符,若地下有埋设物、管线或坚硬岩石不能栽植时,在保证景观效果的前提下,树木位置可做适当调整,乔灌木的栽植应注意前景与背景的关系,认真领会设计意图,充分展现植物的群体美与个体美。

③ 栽植时树穴底部应施有机肥,并填入适量种植土,使中部略微突起,注意树木朝向,创造最佳观赏面。树木栽植后要整姿,在保留自然树形的前提下,使用锋利而适用的工具,提高或剪薄树冠,去除死病枝、树椿等,改善树形。

④ 地被植物、花卉成片栽植以整体覆盖地面为原则,要求枝条互相搭接,修剪整齐、密度合理、景观效果好。

2. 生态边沟改造施工技术要求

(1) 根据所需排泄的设计流量,合理确定采用生态边沟的宽度与高度。

(2) 生态边沟挖出的土壤可经过处理作为边沟的回填种植土。

(3) 确定边沟内的填充材料,上层以沙壤土为宜,中、下层过滤层可采用中砂和碎石进行填充。

(4) 为确保生态边沟收集、疏导雨水能力,在边沟结构层内设置Φ100渗排水管材。经生态边沟过滤净化后的水可直接通过渗透汇集到人工湿地中。

(5) 生态边沟表面回填种植土后栽植马蔺,与填充材料一起对雨水进行预处理。

3. 喷灌系统施工技术要求

(1)施工放线。用仪器在现场定出主要轴线和纵轴线、开挖线及区域的轮廓线等。标明主要部位和沟槽的开挖深度。

(2)管线放样。根据设计平面图和管线纵剖面图等,每隔20 ~ 50 m打一木桩,标明桩号。在分支或控制阀门处要加桩号标明。

(3)开挖。按照施工放线时做的标记及设计尺寸进行开挖。开挖时要保存好桩号,以便管道安装时进行高程校核。开挖深度一般在防冻层以下0.5 m左右,开挖宽度为0.2 m。

(4)安装。潜水泵与枢纽部分进行活接,其他部件采用固定式联接。

(5)试水。管道安装完毕,初检合格就可进行试灌,试水时先打开控制闸阀,防水冲洗整个管道,排除管中一切遗杂物,然后将各级管道尾部用堵头堵好。以轮灌区为单位,按相应的压力供水,调整各闸阀,检查接头、管道有无漏水,滴水头滴水是否均匀。如有故障,要及时排除。

(6)回填。试水正常后,回填管道。回填应分层进行,紧贴管道的一侧用细沙土,并边填边捣实,防止管道受力不均。冬季施工,最好下午回填,以减少热胀冷缩对管道线性变化的影响。

(三)施工过程实景

图6-26 生态边沟清理

图6-27 生态边沟开挖

图6-28 互通立交区清理

图6-29 互通立交区苗木栽植

图6-30 互通立交区平整

图6-31 人工湿地开挖

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。