世界文明的进化史,是一部同各种灾害斗争的历史。在科学发展成为人类社会的共同特征之前,灾害被看成是一种超自然的力量。人们由于不了解灾害背后的驱动力,在应对各类自然灾害和人为灾难时,表现出未知、盲目和恐慌,在认为灾害是不可管理的同时,提出灾害带来的风险和损失也无法被主动减少或降低,如此的观点在人类社会发展历史上曾经一度成为共识。

21世纪以来,随着日新月异的科学和技术进步,人类认识、预警和应对灾害的能力得以快速提升。然而,伴随经济全球化和工业现代化进程的不断深入,新的“不安”与“无序”也随之而来。尽管一些灾害已经可以实现提前预报,但由于预报时间离发生时间的间隔太过短促,从而导致各类自然和人为的突发公共灾害依然紧随我们左右。

事实上,由于现代社会是社会—经济—自然复合系统,在系统发展过程中,其功能不断增强完善,伴随而来的系统复杂性也不断增强。由于系统各个环节都相互关联,系统内部的复杂性和其脆弱性(vulnerability)之间存在正向关系,当任何一个环节的失效时,都将极易引发系统的整体失衡。事实上,脆弱性一般被视为社会生态系统或者社会生态系统的内生属性,其重点强调系统暴露在外部风险或者灾害事件之下可能发生混乱或者转变的可能性。基于此,当整个自然生态环境、人文社会环境发生变化时,现代社会复合系统在人口、资源、环境、公共卫生等方面的新矛盾和冲突也将日益凸显和尖锐。

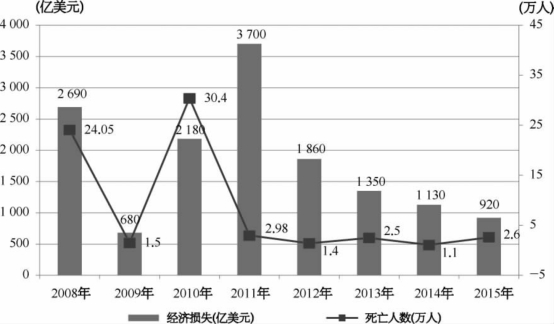

在2016年,世界领先的再保险公司——瑞士再保险公司(Swiss Re)公布了世界自然灾害和人为灾害所造成的人员与经济损失情况数据,具体如图1-1所示。

通过分析图1-1中的相关数据可以看到,在2008—2015年期间,全球由自然灾害和人为灾害所造成的经济损失每年平均高达1 813亿美元,而由这些灾害带来的人身伤亡人数每年平均达到8.32万人次。这些数据在一定程度上反映出日益频发的突发公共事件,已经给现代社会系统内生脆弱性带来了严峻的挑战。

图1-1 2008—2015年世界自然灾害和人为灾害造成的人员与经济损失情况

资料来源:根据瑞士再保险公司(Swiss Re)公布的sigma研究报告中的相关数据自行整理得到。

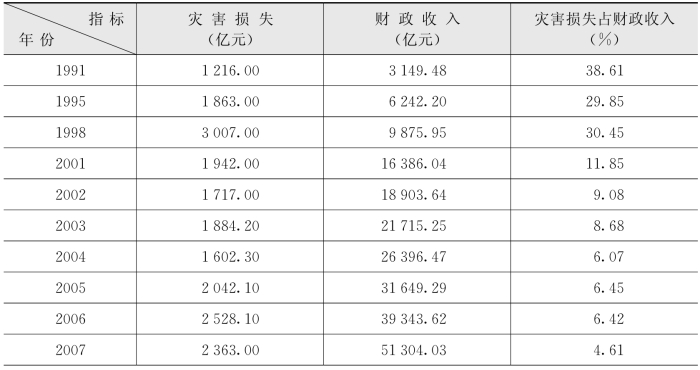

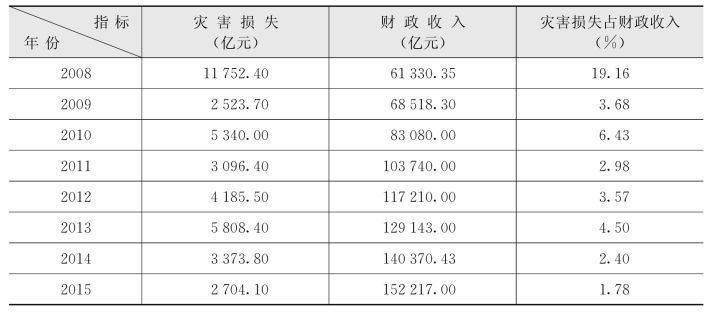

相对于世界上其他国家,我国是一个幅员辽阔、人口众多的国家,同时也是在历史上受到自然灾害影响最严重的国家之一。长期以来,我国遭受的灾害不仅种类多、频度高,而且遭受灾害的区域性和季节性非常强。近年来,伴随着我国社会经济转型和城市化进程的加快,事故灾害、公共卫生、社会安全和经济安全等各类突发事件引发灾难的可能性也呈现出日益加剧的趋势,并且在灾难的危害程度、危险系数和损失程度方面明显增高。表1-1所示是我国1991—2015年以来各类突发公共事件引发的灾害损失情况。

表1-1 1991—2015年我国突发公共事件引发的灾害损失情况

(续表)

数据来源:根据民政部国家减灾中心公布的历年灾害损失数据和中国统计年鉴相关资料整理得到。

通过对表1-1的数据分析可以发现,从1991年以来,我国每年平均灾害损失达到约3 141亿元,而这些灾害损失已经占到国家财政收入每年平均比重的12.48%左右。综合图1-1和表1-1中的国内外现实数据可以直观地看到,突发公共事件的频率、强度、规模和影响日益增强的特征。进一步地,伴随着现代社会不同子系统之间的关联程度、依赖程度和耦合程度的不断增强,常规性的突发公共事件,已经越来越容易演变成具有更强破坏性的非常规突发事件(韩智勇等,2009)。

非常规突发事件之所以其破坏程度和社会危害性远远超出常规突发事件,其主要原因是由于其发生概率小、演变过程紧急并且演化的内在机理复杂,次生衍生灾害危害严重并具有极强的不确定性,采用常规管理方式难以有效应对。因此,分析、管理和控制非常规突发事件时,传统应急管理模式难以应对,而如何科学利用社会资源,在有效监测、预控、预防、应急处理、评估、恢复等措施基础上,预防和应对各类非常规突发事件,提高现代社会这个社会—经济—自然复合系统抗逆力(resilience)[1],提升高效的非常规突发事件应急管理能力,则已经成为世界各国非常规突发事件应急管理共同面临的重点和难点。

应急资源管理是非常规突发事件应急管理的一个重要研究领域。作为事件处置过程中最重要的物质基础和保障,应急资源是进行救援和最大程度减少由于饥饿、疫病等次生灾害发生所必需的保障性物资。在我国,自1998年洪水灾害和2003年“非典(SARS)”事件以来,以“一案三制”为基础的多层次、多部门、多风险面向的应急资源管理体系已经基本形成。伴随我国应急资源快速响应机制的逐步建立,应急资源在实现有效合理分配、降低灾害影响方面,已经体现了重要作用。

现阶段,当我国面对具有高度复杂性、突发性和不确定性的非常规突发事件时,在实际应急救援中,现有应急资源优化调度和分配方法仍然存在诸多问题,具体如:应急资源调配不及时、资源供需失衡和分配公平性还有待改善等。这些问题已经在2008年汶川大地震、2009年青海玉树地震的应急救援中暴露出来。据估算,低效率的应急救助物资配送所造成的损失,占灾害总损失的15%~20%;在SARS灾害中,由于应急物流效率低而造成的损失高达约30亿美元,占损失总额的17%左右(何明坷,2003)。之所以出现上述现实问题,分析其原因主要有如下两点。

①我国在过去较长时间内,应急管理主要是基于单个灾种的灾害管理体制,即:应急管理按突发公共事件类别、原因,分别由所对应的不同行政部门负责。

②在应急管理模式上,主要采取分地区、分部门和分灾种方式,使得应急资源管理挂靠于相应职能部门特定机构内,造成了“条块分割”“多头治理”的现象。因此,面对突发公共事件的发生,在紧急筹集、调度和配置应急资源时,由于不同灾种管理部门之间的应急资源流动缓慢,各种已有资源不能实现有效整合,从而导致各类应急资源无法发挥整体优势而相对低效。

现阶段,尽管在已有的《国家自然灾害救助应急预案》和《汶川地震抗争救灾生活类物资分配办法》等文件中,已经说明了应急资源总体分配原则和方案;但目前还没有一种比较成熟具体的应急资源配置方法,能较为有效地指导非常规突发事件发生后的应急资源优化调度。因此,如何优化非常规突发事件发生后的应急资源动态调度和分配,提高应急资源管理的科学性和有效性,已经成为现阶段世界各国降低系统内生脆弱性,实现全球稳定、可持续发展的共同需求。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。