达能太1 赵宝玉2 曹敏慧3 刘图雅3 李国中3

(1.内蒙古阿拉善动物中毒病防治研究所 巴彦浩特 750300;2.西北农林科技大学动物医学院,陕西 杨凌 712100;3.内蒙古阿拉善左旗兽医工作站 巴彦浩特 750300)

摘 要:近些年来,阿拉善生态环境日趋恶化,给人们的生产和生活带来了极大的威胁,究其原因是由于人口的增长,家畜的增多,生物多样性破坏,有毒植物大量繁殖所造成,本文就如何合理利用有毒植物来改善生态环境进行了探讨,提出了综合利用有毒植物的设想。

关键词:有毒植物;生态;环境;家畜

阿拉善盟地处内蒙古自治区最西部,位于北纬37°24′~42°47′,东经97°10′~106°52′之间,东与区内乌海市、伊盟、巴盟相连,南与宁夏毗邻,西与甘肃接壤,北与蒙古国交界[1]。阿拉善地区属内蒙古高原的一部分,地势南高北低。盟内东部边缘有黄河流经85 km;西部有源于祁连山的黑河水蜿蜒800 km注入居廷海,沿途形成居延绿洲。著名的巴丹吉林、腾格里、乌兰布和三大沙漠横贯全境,其面积为中国第二位,世界第四位。全盟辖3个旗(阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗),共39个苏木(镇)、203个嘎查(村)。盟府所在地巴彦浩特镇,素有“小北京”之称,为全盟政治、经济、文化中心。阿拉善盟地域偏僻,地大人少资源多。全盟27万km2,总人口近21万,农牧业开发前景广。有草场面积2.6亿亩,各类牲畜208万头(只),阿拉善双峰驼和白绒山羊是两大优势畜种。天然草地面积1746.7万km2,占总面积的64.6%,分草甸、草原和荒漠三大草地类,荒漠草地占草地总面积的96.3%。地貌类型有沙漠、戈壁、山地、低山丘陵、湖盆、起伏滩地等。典型的大陆性气候,干旱少雨,风大沙多,冬寒夏热,四季气候特征明显,昼夜温差大。雨季多集中在7~9月,降雨量从东南部的大于200 mm,向西北部递减至40 mm以下;而蒸发量则由东南部的2400 mm向西北部递增到4200 mm。

1阿拉善盟有毒植物的种类与生态分布

1.1主要有毒植物种类

根据文献资料统计,在阿拉善左旗草地上已发现的有毒植物分别属30科71属139种,占阿拉善左旗草地植物种类的28.3%左右[2],虽然草地有毒植物占有相当大的比例,但是调查发现大多数有毒植物是季节性中毒或条件性中毒的居多。目前对阿拉善盟畜牧业造成严重危害的有毒植物有豆科棘豆属(Oxytropis)的小花棘豆(O.flabra)、黄芪属(Astragalus)的变异黄芪(A.variabilis)哈密黄芪(A.hamiensis),萝摩科鹅绒藤属(Cynanchum)的牛心朴子(C.komanovii)和禾本科芨芨草属(Achnatherum)的醉马草(A.inebrians)。

2主要有毒植物生态分布

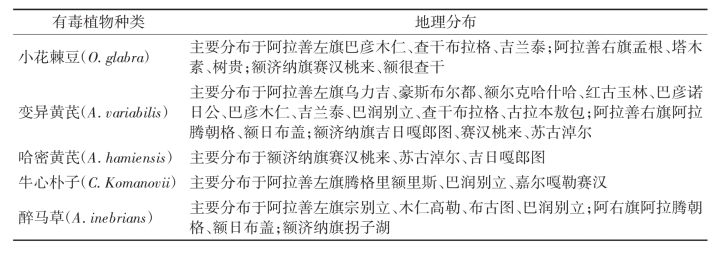

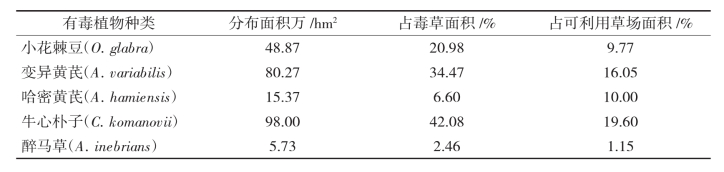

阿拉善盟几种有毒植物在各地区的分布状况及主要有毒植物分布面积情况见表1和表2[2]。

表1 阿拉善盟几种有毒植物在各地区的分布状况

表2 阿拉善盟草地主要有毒植物分布面积统计

3阿拉善盟草地主要有毒植物的危害

3.1引起中毒死亡

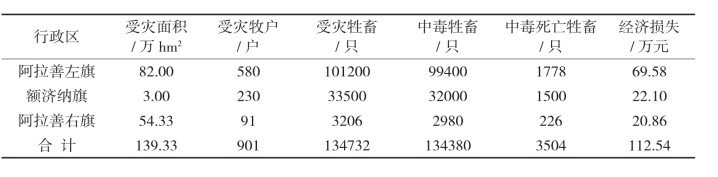

目前对阿拉善盟草地畜牧业造成严重危害的毒草主要是疯草(黄芪属和棘豆属有毒植物)。根据2005年阿拉善盟统计,全盟牲畜疯草中毒损失结果见表3。

表3 阿拉善盟牲畜有毒植物中毒情况统计

从表3可以看出,2005年阿拉善盟疯草一项受灾面积139.33 hm2,受灾牧户达901户,受灾家畜达13.47万头(只),其中中毒家畜达13.43万头(只),中毒死亡3504头(只),造成经济损失达112.54万元。

3.2影响家畜繁殖

疯草不仅引起大批家畜中毒死亡,母畜采食后,可造成不孕、流产、弱胎、畸形、难产、幼畜死亡等[3]。

3.3妨碍畜种改良

本地畜群一般能辨认疯草,不在非常时期(如干旱无草)一般不食或只有少数家畜采食,且采食即好嗜成瘾,最易引起中毒造成流产和弱胎,因此常因通场移牧进行繁育,对畜种改良工作造成困难。

3.4促使草场退化

疯草根系发达,繁殖系数高,生命力强,并有较强的抗逆性,遇适宜气候条件3~5 a便可成为优势种,促使草场质量急剧下降。

4有毒植物中毒病发生的生态成因分析

多年来,由于草场超载过牧、滥垦、滥挖、滥采、人口增长等人为因素,以及干旱等自然因素的影响,造成草场沙化、退化。以荒漠草原为代表的阿拉善盟,草原退化、沙化之势更为严峻。与20世纪50年代相比,阿拉善左旗(以下简称我旗)的草地覆盖度降低了30%~50%,荒漠和半荒漠已占到我旗草地的96.9%。草场的沙化、退化,使草场逆行演替,造成草场毒草化。由于毒草的迅速蔓延,使得牲畜别无选择的采食毒草,造成中毒,严重者导致死亡。

4.1气候极度干旱,降水量明显下降,河水断流

自20世纪60年代以来,全盟范围内气候干热加剧,降水量明显下降。60年代,降水量最多的巴彦浩特为202 mm,降雨最少的额济纳旗为40.7 mm,到80年代分别降至18~20 mm;40年来年平均气温增加了0.9℃。连年干旱,导致大风异常天气剧增,全年长达5~6个月。气候持续干旱、无雨,造成大面积的草场植被枯死、土地裸露、风蚀水蚀严重,加剧了草地的退化、沙漠化和毒草化。

额济纳河为季节性内陆河流,孕育着额济纳近26.67万hm2的荒漠绿洲。而自60年代以来,因上、中游截流、控灌,用水量逐年加大,使黑河流入额济纳旗的水量由50年代的10.57亿m3/a减少到目前的1.8亿~2亿m3/a,最高年份可灌溉10万hm2草地林区,而如今降至不足2万hm2。致使构筑绿洲主要植被的胡杨、柽柳和草地植被大面积死亡。过去居延海有800 km2的水面,现已全部干涸。导致河道和湖底盐碱化和沙漠化,使绿洲每年以0.13万hm2的速度锐减。

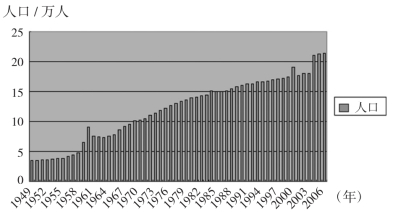

4.2人类活动加剧,荒漠草原长期超载过牧

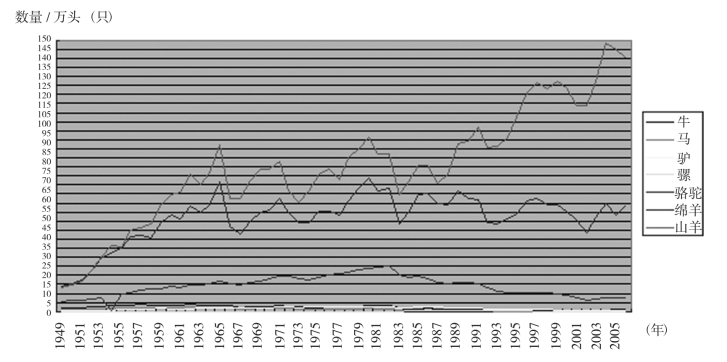

新中国成立初期,阿拉善盟人口3.41万人,至2006年人口总量达到21.42万人(图1),为新中国成立初期的5.75倍[4]。其增长幅度远大于全国平均水平。随着人口的急剧增加,牲畜数量也急剧上升。1949年家畜总头数为35.66万头(只),到2006年为208.36万头(只)羊(图2)[4],比1949年增加了6.28倍。受经济利益的驱动,畜群结构也从大小畜同步发展逐步转变为以山羊为主,到2006年山羊占牲畜总量的51.33%。

图1 阿拉善盟1949~2006年人口统计

图2 阿拉善盟1949~2006年6月末各类家畜统计图

4.3植被退化,生物多样性减少

横贯东西800 km的113.3万hm2梭梭林仅剩38.6万hm2残林,并正以每年0.17万hm2的速度减少;贺兰山西麓天然次生林更新困难,目前仅存3.58万hm2;胡杨林面积由新中国成立初的5万hm2减少到目前的2.94万hm2;草场退化面积达334万hm2以上,原有的130多种植物种现仅存30多种;植被覆盖度降低了30%~80%,大面积的草场已无草可食;180余种野生动物如盘羊、野骆驼、蒙古野驴、黑鹳等(包括国家一、二、三类珍稀动物),或迁徙他乡,或濒临绝迹。

4.4沙漠化加剧,沙尘暴频繁发生

全盟沙漠化土地面积已占总土地面积的82.3%。在风力的作用下,乌兰布和沙漠以每年8~10 m的速度前移,巴丹吉林沙漠也以每年20 m的速度扩展。进入20世纪90年代以来,沙尘暴频次越来越高,强度越来越大,危害程度也越来越重。

4.5草原执法不严,人为破坏严重

20世纪80年代以来,外地农民到阿拉善盟樵采、搂发菜现象十分严重,草场植被遭到掠夺性破坏。特别是近十年来,由于阿拉善荒漠草地盛产多种诸如肉苁蓉、锁阳、甘草、麻黄等珍贵药材和发菜等高档营养类食品,招致邻近省区农民每年以数十万计的人员和数千辆机动车涌入阿拉善盟搂发菜、挖药材,对草场灌丛植被采取“剃光头式”的樵伐。据统计,每年约有0.67万hm2的草场遭到彻底破坏,数万公顷草场造成严重沙化。

5治理草地退化、毒草化的对策

5.1确定合适的人口比例,解决现有人口问题,恢复草原生态系统,治理草地退化和沙尘暴,必须从解决人的因素入手,建设围栏等立足于畜牧业的改良措施是有用的,但并不是解决问题的关键。

控制牲畜头数,减少牲畜对草场的压力,恢复牧草生机,实行以草定畜,轮封轮牧,对部分过牧草场,实行定时间的禁牧、轻牧。

5.2紧紧抓住国家实施西部大开发战略的历史机遇,将生态环境保护与建设作为阿拉善地区投入西部大开发的切入点,从区域生态系统平衡出发,以三大生态屏障区和沙漠边缘地区作为生态治理的重点区,促使其保持完整的生态屏障功能。

5.3深入实施“转移发展战略”,摒弃传统的“人进沙退”观念,以人退带动沙退。从变革农牧民传统的生产、生活方式与解决草畜突出矛盾入手,严格控制、调整人类活动方式和活动范围,将分散居住的农牧民集中在资源条件相对较好的地区,适度收缩,集中发展。在不适合现代人类居住的沙漠、戈壁、山地和丘陵地区以及生态保护重点区,建立“生态无人区”。

5.4善待沙漠,善待戈壁。阿拉善地区大面积分布的沙漠、戈壁,是长期地质历史演变的产物,已经与自然地理各要素达成了一种动态平衡。只要保持其原始地貌状态,这些沙漠、戈壁将不会对人类产生重大危害。尤其是沙漠周边地区的植被,其主要功能就是锁住沙漠的前移,不能因为短期经济效益而任意改变其分布状态。

6讨论与小结

6.1在健康的草原生态系统中,有毒植物小花棘豆、变异黄芪、牛心朴子等有毒植物是存在的,它们与优良牧草羊草、珍珠、红砂等牧草是“同甘苦、共命运”。由于草原上放牧的家畜太多了,那些超载好几倍的家畜把那些优良的牧草都吃光了,草原上只剩下毒草了,这时家畜饥饿难忍,无法维持生命时就被动的采食有毒植物引起中毒并死亡。据资料记载和老牧民的讲述,阿拉善地区自古以来就有小花棘豆、变异黄芪、牛心朴子等有毒植物的分布和生长,但是当时由于草畜平衡,风调雨顺而没有中毒的病例;还有资料记载,1978~1979年在阿拉善左旗巴彦木仁、庆格勒等苏木发生了羊小花棘豆、变异黄芪中毒病[5]。1997年在阿拉善左旗嘉尔嘎勒赛汉镇发生过骆驼牛心朴子中毒病[6],究其原因是干旱少雨、超载没有优良牧草的情况下被动采食造成的。

6.2小花棘豆、变异黄芪一方面是有毒的,但是也有有益的一面,比如它们是豆科植物,是一种固氮植物,在自然生态系统中大约有一半的氮素是豆科的有毒植物固定的,它们利用自己的特殊装置——根瘤菌,在常温与常压下将氮气制造成植物能利用的元素,同时它们的营养成分也是相当好的,尤其是粗蛋白质含量达14.40%,是一种潜在的高蛋白质饲草,在我们这样一个干旱缺草,尤其是蛋白质缺乏的地区来说,是一种非常好的营养全面的饲草,有合理利用的价值。

6.3长期以来,防除和控制毒草的危害一直是人们普遍关注的课题之一,一直采取挖除、焚烧、化学药物灭除等方法,但是由于梵烧法有风险,地方政府明令禁止,以防发生草原火灾,灾上加灾;人工挖除法投劳多,且草地裸露难以恢复,易造成新的退化、沙化;化学防除大面积推广耗资大,引起新的污染和残留,同时也将其他有益的牧草被杀死,改变过去应用除草剂喷洒灭除和人工挖除而造成人为的污染环境和破坏草场的弊端,起到了即不破坏草场污染环境,又合理利用的双重效果。

6.4小花棘豆、变异黄芪和哈密黄芪的合综合利用[7]

6.4.1研制开发生态、无化学污染的高效解毒剂;

6.4.2采取青贮的方法,使其生物碱成分被破坏而使用;

6.4.3在正常牧草中按20%的比例投入利用,这样即利用了其高营养成分,也避免了中毒的发生;

6.4.4提取吲哚兹定生物碱——苦马豆素,用于治疗人类癌症和治疗室性心动过速和功能性心悸药[7]。

6.5牛心朴子的合理利用

6.5.1牛心朴子具有镇痛、抗炎、抑菌、止咳、祛痰及平喘作用;

6.5.2具有杀灭农作物害虫活性,可研制开发无公害农药[8];

6.5.3防风固沙、观赏价值;

6.5.4是优良蜜源、可提供大量的优质蜂蜜。

目前,我们面临着发展经济的艰巨任务,同时也承担着保护脆弱生态环境的历史责任。但毒草不是草原经济发展的障碍。除自然因素影响外,草原退化主要是由于过度放牧等不合理利用造成的,毒草只是草原退化的指示植物,具有防止土地荒漠化和保护物种多样性等重要生态价值,对脆弱生态环境起着保护作用。毒草防治不仅破坏了这种作用,还直接导致了一系列生态环境问题。以环境为代价的畜牧业发展模式将导致越啃越穷,越穷越啃的恶性循环,使经济、环境状况不断改善,生态恢复和经济发展中毒害草的地位得到解决。在不久的将来一个生态环境良好的草丰、畜壮、经济繁荣的阿拉善必将呈现在我们的面前。

参考文献

[1]额尔敦巴特尔.阿拉善盟志[M].北京:方志出版社,1998:3.

[2]董强,赵宝玉,童德文,等.阿拉善左旗天然草地毒草调查[J].草业科学,2003,(6)∶50~51.

[3]史志诚.中国草地重有毒植物[M].北京:中国农业出版社,1997:56.

[4]额尔敦巴特尔.阿拉善盟志[M].北京:方志出版社,1998:221~337.

[5]朱永胜,杨玉珍,乔秉清.阿拉善左旗兽医工作站站史与畜禽疫病流行防治概况.内部资料,1990:251~253.

[6]达能太,密永强,曹敏慧,等.骆驼牛心朴子中毒病的诊治[J].动物毒物学,1999,(1):23.

[7]达能太,荣元平,哈斯巴图,等.动物小花棘豆中毒病及预防试验[C].全国兽医毒理学与动物中毒病防治研讨会论文集,2003:135.

[8]董强,赵宝玉,邓珊丹,等.老瓜头的研究进展及综合利用[C].全国兽医毒理学与动物中毒病防治研讨会论文集,2003:165.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。