就人类社会性的演化,存在很多不同理论,但在他们之间存在着一个共识:合作性逐渐增强这一大方向(至少直到1万年前农业、城市和层级社会崛起之前的这段时间里)。同其他类人猿不同,早期人类开始通过伴侣配对(pair bonding)的方式交配(mating),进一步使核心家庭(nuclear family)变为新的合作社会单位(Chapais,2008)。与之相关,相比其他类人猿,人类开始多方面在合作抚育,其中母亲以外的成人也开始照顾小孩子(Hrdy,2009)。这种新形式的抚育——祖母和其他女性同儿童留在家里,最健康的女性外出觅食并带回食物分享——可能是合作觅食的先导,也可能与其协同发生,而这进一步使家庭网络融入新的合作单元(Hawkes,2003)。同时随着现代人类的崛起,当他们在文化群体选择中同其他人类群体争夺有价值的资源时,包括可能由互不相识的个体组成的部落和宗族在内的整个文化群体变成了合作单元(Richerson & Boyd,2006)。

这种合作的趋势同人类日益增强的认知能力如何相互影响很少被探究,甚至思考。其中存在两个主要的例外,第一个是社会脑假设,作为支持该假设的证据,邓巴(Dunbar,1998)在灵长类之中证明了脑的大小(可能反映了认知复杂性)同群体规模(可能反映了社会复杂性)之间的正向相关关系。现代人类是一种极端案例:人类大脑的大小和群体规模都比他们的近亲类人猿大好多倍。高利特等人(Gowlett et al.,2012)尝试在人类演化史当中追踪这种关系,发现在大约40万年前的海德堡人中,大脑的大小和群体规模都发生了巨大的跳跃,而这当然也是我们假设的借助联合意图性,人类思维演化的第一步发生的精确时间。然而,群体规模仅仅是社会复杂性的一个粗略指标,所以就上述相关关系中涉及的实际过程,社会脑假设仅仅给了我们一个大体启示。

一个有关人类社会性和认知联系的更具体的尝试由斯特林(Sterelny,2012)做出,他把焦点放在人类合作和包括合作抚育、合作觅食、合作交流和教导在内的很多方面上。人类的合作生活方式依赖于个体发生过程中个体获得的大量信息,包括如何追踪羚羊、如何制矛、群体的亲缘关系如何建立等一切事情,所以由成人向初学儿童进行的信息传递对个体的生存尤为重要。这样,人类建构起学习环境,在其中他们的后代得以发展,进而确保这些后代获得在执行制作工具和合作觅食这类关键生计活动时需要的信息。同样,托马塞洛(Tomasello,1999)提供了故事的另一个版本,他把焦点尤其放在了人类认知的个体发生如何通过获得由祖先创造的物化/符号化(包括语言)人造物而成为可能。沿着大体相同的脉络,莱文森(Levinson,2006)聚焦于人类独有的合作性社会参与中的“交互式引擎”(interactive engine),以及它的演化如何创造出人类独有的多种交流形式。赫迪(Hrdy,2009)则强调这里涉及的一些适应都能服务于婴儿本身。例如,使婴儿从小就可以在多层抚育这类新的复杂世界中进行判别的特殊合作技能和交流技能。

依我们的观点,这两个有关人类社会性和认知相互关系的解释都有用,并且大体是正确的。但我们把焦点放在了思维背后涉及的具体过程上,在细节层次上相对更为精确地描述了行为协调(合作)和意图状态协调(合作交流)在两个演化阶段可能如何呈现于人类,以及人类可能如何借助新形式的思维(采用新形式的认知表征、推理和自我监控)解决它们。早期人类不仅需要记录社会关系和向他们的幼儿传递有用信息,也额外迫切地需要借助社会协同应对面临的多种不同生存挑战。具体来说,他们发展出了包括在合作和习俗交流中递归地概念化他人的能力在内的多种不同共享性意图技能和动机。社会协同和人类思维的这种分离在塞拉斯(Sellars,1962/2007,p.385)的著作中得到了很好的描述:“概念化思维不是偶然地传递给他人,如同移动一个国际象棋棋子的决策不是随机的,它代表了棋局中两个个体的行动表达。”

所以,作为对我们解释的一般总结,让我们把焦点放在随自然史不同阶段出现的社会性和思维的关系这一具体问题上来。主要结论或许可以用四个一般化命题表达。

第一,与群体同伴的竞争能催生出非人灵长类社会认知和思维的复杂形式,无须借助类似人类的社会性和交流。

基本上可以说,哺乳动物的社会性仅仅等同于群居的动机。群体内竞争使支配(dominance)和随其他因素产生的从属(affiliation)得以产生。类人猿,或许包括其他灵长类,都涉及更强的社会竞争,所以发展出理解他人目标和知觉的技能,以作为灵活预测行为的一种方式。它们尤为擅长在工具使用过程中操控物理因果性,在手势交流中操控他人的意图状态。类人猿很少合作(实际上是一起工作),当它们确实合作时,更宜用图梅勒(Tuomela,2007)称为“‘我’模式(I-mode)中的群体行为”来描述,因为在黑猩猩群体狩猎的过程中,每个个体都试图为自己捕获猎物——猴。类人猿的交流几乎都是关于以一些欲求方式指引接收者的注意和行为,而非告知接收者对它们有用的事情。因此,在它们之间并不存在联合目标和协同行动的合作交流。

类人猿的认知和思维是对这种具有社会性,但不是很具合作性的生活方式的适应。它们注意那些同自身目标和对自己有价值事物相关的情境,同时,在一些特定问题情境中,它们会在行为发生前对问题具有的多种原因的影响进行模拟和想象,以作为制定有效行为决策的一种方式。他们借助图像化和图式化的认知表征完成上述过程,理解“这只是它们中的其中一个”。他们同样理解在很多情况下不同情境之间具有怎样的因果和意图性关系,这使它们能够模拟非现实情境,并对它们做出包括构成范例的逻辑推理在内的所有类型的因果推理和意图性推理。例如,它们不仅可以推断“如果X在场,那么Y将缺席”,也可以推断“如果这边一片安静,那么X一定在那边”,甚至推断“如果X想要Y,并知觉到它在地点Z,那么它将会去地点Z。”这些因果和意图性推理同样可以导致决策中的一类工具理性的出现,如个体做出的“如果情境X出现,那么最好的行为是选择Y”这类推断。类人猿也可以对它们的决策进行自我监控,这不仅包括决策之前它们对结果如何匹配目标进行的监控,也包括对可用信息和自己决策信心的监控。

所以,结果就是,类人猿的社会性导致我们称为“个体意图性”这种非凡的社会认知技能的出现,以弥补那些同物理状态有关的复杂技能的不足。但是这种形式的社会性并未导致个体在一般意义上对世界进行概念化和思考问题的方式的变革。个体意图性使得类人猿(也可能包括其他非人灵长类)能够在某些具体情境中思考问题,但却不具有类似人类那种独特形式的社会性和交流。这样,个体意图性和工具理性可能服务于“敌意世界中的思维”这类一般基础问题(Sterelny,2003)。

第二,早期人类在社会协调过程中采用的新形式的合作活动和合作交流,导致不包含文化和语言在内的新形式思维的出现。

在人类踏上属于自己的演化路径的六百万年时间里,有五百多万年的时间他们的思维都同类人猿很相似(尽管制造工具的技能可能提升了他们对因果性的理解)。然而,之后生态条件发生改变,迫使一些早期人类开始采用新形式的合作获取食物,这使得他们迫切地需要彼此依赖。在这类互助活动中,交流变得具有完全合作性,因为在这种条件下,每个个体都朝着对大家有利的目标彼此协调以及告知特定角色下的他人对其有用的事情,是符合彼此利益的。所以,那些只有同社交同伴合作和合作性交流才能生存和茁壮成长的早期人类开始出现。

合作觅食创造了许多社会协调难题。对此,基本的解决方案是参与者联合承诺,同他人建立联合目标,以共同做事。这创造出双层结构:同个体角色相关的联合目标;同个体视角相关的联合注意。在被用作对应活动中协调个体视角(以及行为)的合作交流中(最开始通过指示和手势语),交流者以坦诚的告知性行动这一形式承诺合作,同时交流者和接收者合作以确保成功地交流。接收者基于同交流者具有的共同基础,借助其指示手势或想象手势语的意指物来对交流者想要交流的内容进行溯因推理。而对于交流者来说,他知道这是接收者将会做的事情,所以在对意指物的选择中会尝试概念化相关情境,递归性地预期接收者在她的立场上如何看待自己的视角,以促进接收者的溯因跨越。此外,在联合决策这种特殊背景下,早期人类交流者有时会给同伴指出相关情境,基于共同基础,他们彼此能够理解这些情境中蕴含的因果和/或意图含义,进而使得一连串行动中的理性决策成为可能。

成功地完成上述任务,需要一类类人猿和它们的个体意图性尚不能胜任的思维。在这类思维中,交流者不仅必须要对同接收者具有的共同概念基础做出判断,还要对接收者眼中当前情境下的哪些方面是相关和新异的,即接受者对不同的可能指称行为做出何类溯因推理,进行判断。这也就是我们所称的“第二人”思维,它包括:

(1)视角和符号性认知表征;

(2)包含嵌套意图状态这种递归结构的推理;

(3)包含想象性社会评价和对合作和/或交流同伴理解的自我监控。所有这些改变主要服务于把类人猿的个体意图性“合作化”为一类“第二人”联合意图性和思维。

所以,早期人类的联合意图性和“第二人”思维代表了一种根本性突破、一种社会性和思维关系的新类型。早期人类的合作和递归社会性创造出一个新的适应背景,个体在这种背景下生存和成长,就需要同他人协调行动和意图状态,而这进一步需要他们“合作化”自己的认知表征、推理、自我监控以及上述成分支撑的其他思维过程。重要的是,对于探究社会性和思维关系的理论家来说,这种“第二人”思维新形式的发生不需要习俗化、文化、语言或者超越直接性的第二人社会参与之外的任何东西。

第三,现代人类的习俗化文化和语言过程,导致了思维和推理所具有的独特复杂性的产生。

由于伴随有群体竞争的群体规模的增长,现代人类面临一些新的挑战。为了生存,现代人类群体不得不以相对具有紧密联系的合作单元的形式,承担多种劳动分工角色(Wilson,2012)。这引出了另一个问题:在没有共同基础的条件下,个体如何同群内陌生人保持协同?答案就是文化实践的习俗化:个体配合他人做某件事,同时期望他人也会同样如此(包括期望他们期望他们……这样的递归),进一步创造出某一群体(而非其他群体)所有成员可以假定的一类文化共同基础。现代人类的交流形式也通过这样的方式习俗化,这也意味着个体在文化共同基础上从事相关活动。具体到这类文化共同基础,则包含有一类群体视角,同时涉及群体内成员都可以有效使用的习俗化语言条目和建构。

现代人类活动和互动中的群体心智(group-minded)结构,连同他们具有的交流的习俗化方式,意味着他们开始建构有关世界的一类超个人的“客观”视角。习俗交流变成完全命题性的,这不仅是因为它具有习俗化、规范化、“客观”的形式和主题焦聚结构,也由于说话者的交流动机和认知/语气态度可以通过习俗化符号被独立操控(意味着命题性内容可以独立于某一特定个体的动机和态度被概念化)。语言结构使概念联结(conceptual combination)呈现出前所未有的创造性,同时不仅于此,它们还使得如同在教育学中(它这样发生作用),代表了事件一般性的、超越时间影响的一类“客观”状态和社会规范执行(个体一定不能做那些)的全命题成为可能。于是,具有群体心智的个体建构起一个“客观”的世界。

习俗性语言交流为尚处于发展中的儿童提供了一个先验的表征系统,该系统使得不同的概念化方式成为可能,同时借助文化共同基础,群体中的个体都会知道这些等价性的概念化方式。这就开启了形式推理和语用推理的崭新世界。着眼于有效交流的话语过程鼓励交流者外显化那些之前交流形式下内隐呈现的(如意图状态、逻辑操作)个体心理过程的许多方面,进一步使得新形式的反思性思维成为可能。除此之外,联合决策中的合作争论要求个体向争论对象外显化自己的原因和理由,以便让其信服自己所持观点的正确性。因此,为了使该过程有效,他们不得不符合群体规范预期,做出理性交谈。内化这个理由给予的过程,意味着个体现在知道,自己为什么会思考那些自己的思考(基于群体接受的原因)。这个过程在个体多种思想和命题表征间架起了概念桥梁,导致一类整体性概念网络的出现。现在,每个个体都在实践着一类规范性自我监控,其间他们如同作为自己认同群体的使者,以群体的规范标准调节自己的行为和思想。

所以,现代人类创造的多种形式的集体意图性(包括文化传统、规范和制度),连同语言,催生出包括习俗表征和客观表征在内的一类中立于行动者的、“客观”的思维;那些有理由的、反思的、着眼于真实的推理过程;那些个体监控和调节自己的思维以同群体相匹配的规范性自我监控。这样,作为中立于行动者的习俗现象,文化和语言为我们提供了另一套背景,在这套背景下,一种人类社会性的新形式可以导致人类思维新形式(更具体地说,是客观-反思-规范思维)的出现。

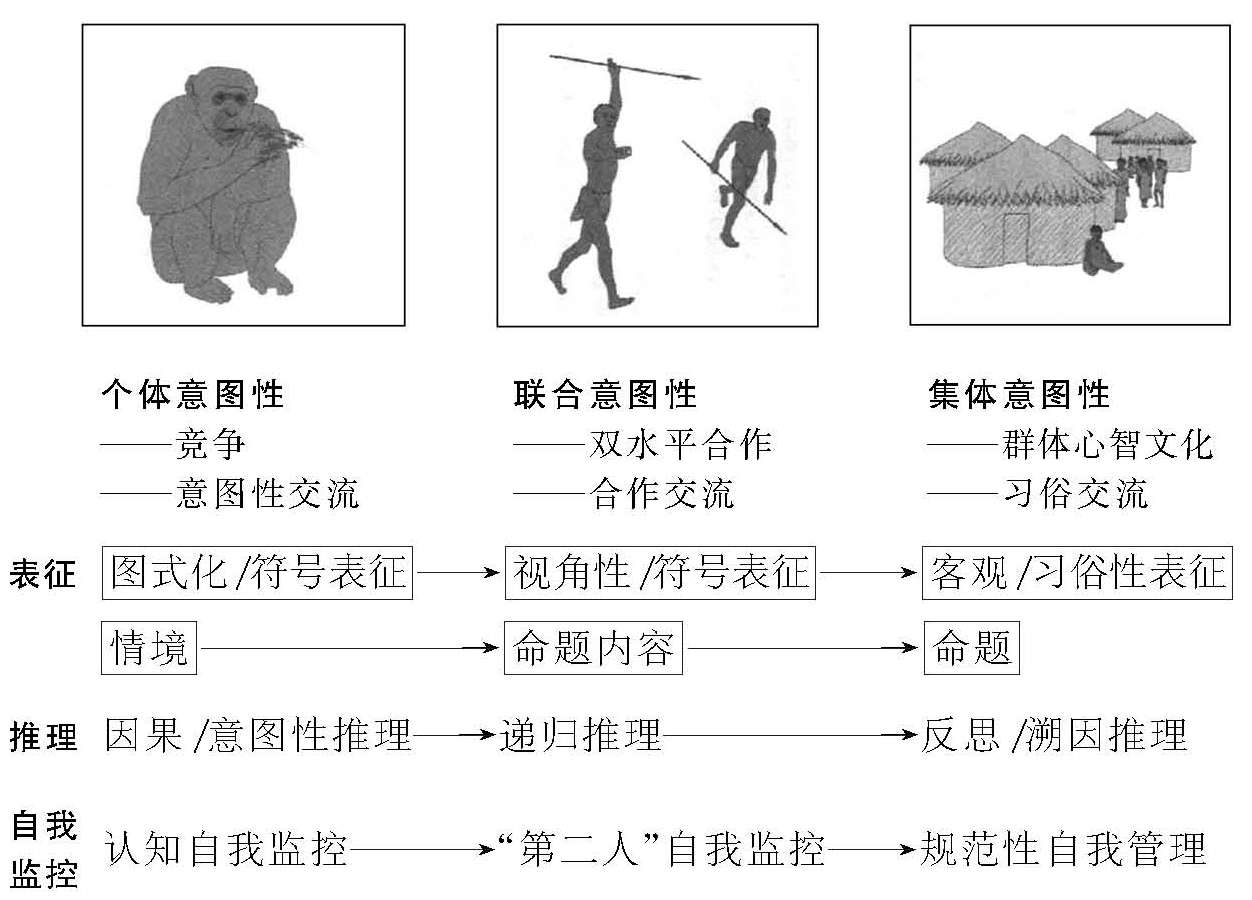

从演化的角度来说,我们的总体观点是对梅纳德·史密斯和塞兹莫利(Maynard Smith & Szathmáry,1995)观点的延伸——通过新形式的合作,辅之以新形式交流的支持和扩展,人类创造出真正的演化意义上的新事物。进一步来看,这导致构成新形式思维的认知表征、推理和自我监控新形式的出现。人类已经经历了两次跨越,其中第二步建立在第一步的基础之上。图5-1总结了共享意图假设三个阶段中(包括类人猿这一零阶段)每个阶段人类思维的三个成分过程。

图5-1 共享意图假设总结

第四,累积文化演化导致文化特异认知技能和思维类型冗余的产生。

在人类物种中,所有的这些联合意图性和集体意图性过程都是通用的。很可能,第一步联合意图性的演化发生在尼安德特人和现代人类还未分离的非洲,所以这一过程描述适用于两个物种。第二步集体意图性的演化更可能发生于十万年前现代人类的一个群体从非洲走向世界各地之前。但是一旦他们迁出并在存在高度变异的当地生态环境中定居,文化实践的不同就开始凸显。不同的人类文化创造出成套不同的具体认知技能,如长距离定位、制造重要工具和人工产品,甚至包括语言交流。这意味着,立足于个体意图性、联合意图性和集体意图性这些种群层面(species-wide)的认知技能,服务于各自的区域性目的,不同的文化创造出很多文化特异的认知技能和思维方式。

重要的是,这些某一文化下的文化特异技能在历史长河中以“棘轮效应”的形式不断累加,导致累积文化演化。源于人类具有的尤为强大的文化学习技能,连同成人教育和儿童遵从的倾向,某一文化的人造物和实践就此获得了“历史”。个体通过在个体发生早期获得的文化制品和符号,调节他们和世界的互动(Vygotsky,1978;Tomasello,1999),因此会从整个文化群体历史中吸取一些智慧精华。累积文化演化使得人类能够征服地球上各种不适合居住的地方。

作为当代世界中一个很引人注目的理论,我们或许要指向那些被认为是人类思维最抽象和复杂的形式,也就是那些在西方科学和数学中涉及的东西。这里的观点是,没有社会建构习俗的特殊形式,也就是那些西方发展历史过程中以文字形式遗留下的内容,思维的这些形式必然是不可能的。皮尔斯(Peirce,1931—1958)尤为强调这一点,路易斯和兰福德(Lewis & Langford,1932,p.4)则在现代逻辑学的经典著作中进行了总结:“如果不是为了适应这些新的、功能更为多样的表意符号,很多数学分支从来不会得到发展,因为没有人类心智可以以日常语言中形声字的形式抓住它们的运算实质。”很多研究文学的学者也会认为,书面语言使推理的一些特定形式成为可能,或者至少使它们的实现更为容易(Olson,1994)。书面语言也极大地促进了元语言思维,亦使分析、批判以及评估我们自己/他人的言语交流成为可能。被用作交流手段的图画和图形符号是一些集体表征,它们同样对交流过程起到了重要作用。

没有书面语言、数字和运算,以及其他形式的可视化和半永久符号,那些造就了活跃的科学家、数学家、语言学家和其他学者群体的文化将是无法想象的。同时,那些处于没有创造和目前尚未掌握上述任何一类图形符号文化下的个体,当下并不能从事此类活动。这清楚地表明,很多最为复杂和精制的人类认知过程实际上是文化建构和历史建构的集合。这同时也打开了另一种可能性:一些其他的人类认知成就是一类协同演化的混合物。我们的观点是,很多人类语言的复合物都具有这样的特性,它们建立在一般认知过程的基础上,但却具有文化建构的实体体现(Tomasello,2008)。

理论上,我们的整个假设似乎仅适用于一类具体着眼于合作和交流的模块化思维,而非一般性的人类思维[参见斯佩贝尔(Sperber,1994),对该问题的一些解释]。但事情并非如此。人类独特思维的构成成分,包括视角性和客观性表征、递归和反思性推理、规范性自我监控,并不是在人类没有从事合作或交流活动时就不再发生作用。相反,它们构成了除感知-运动活动之外人类所做的几乎一切事情的基础。这样,人类会在很多情境下使用递归推理,包括在他们语言的语法结构中、交流背景下的读心过程中、数学和音乐中(这里仅列出了最为明显的例子)。人类针对一切事情的思维,甚至包括独自的空想,都会使用视角性和客观性表征。无论何时(实际上是大部分时间里),在关心自己名声的情境下,他们都会进行规范性自我监控。我们这里可能也会回想起关系推理技能(双水平合作的产物,伴随有更广的应用)及想象和假装技能(打手势过程中想象的产物,目前在所有类别的艺术创作中都使用)。合作和交流在我们的叙事中起着关键性激发作用,但它们在认知表征、推理和自我监控上的作用则基本上延展到所有人类概念性成分所参与的活动中。

沿着相同的思路,应该也很清晰,这里的解释中提出的社会认知的新形式不仅是关于心智技能的模块论。毋宁说,这些视角性表征、递归推理和社会性自我监控等内容的演化使得个体现在可以在共享意图行为中一起开动脑筋,用新的方式理解这个世界。而要完成这些,则需要比着眼于一些具体内容领域的特定认知技能更多的内容,因为针对外界指示物同他人进行的行动和意图状态协同需要全方位的新形式运算。因此,服务于共享意图的技能和动机不仅改变了人类思考他人的方式,也改变了它们对整个世界的概念化方式和思维方式,以及同他人合作过程中的自身定位。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。