第五章 表演创作中的“游戏观”

艺术审美的目的之一在于追求快乐,艺术的一个重要职能也在于通过审美给人们带来美的享受。这里提出的“游戏观”是指演员在表演艺术创作中的一种创作观念,就表演艺术而言,“他”并非游戏,但“他”始终有一颗蠢蠢欲动的孩子般的心,“他”渴望新异渴望鲜活……随着表演艺术的不断发展、艺术观念的不断更新、创作心理和接受心理在审美层次上的不断提高,我们表演艺术工作者们更有责任为表演艺术还原一份稚气、一份纯粹的真挚、一份自然的流露。“游戏”的感觉造成轻松感,可以促成演员的轻松和自信;“游戏”的感觉引发享受感,可以唤起演员真正的体验,使艺术创作像儿童游戏一样流露出由衷的自觉行为,使演员在创作中获得儿童游戏般的自娱与享受。

有关“游戏”的问题已经不是第一次提出,早在18世纪60年代后半期,康德就直接提出有关艺术和游戏的问题;18年后席勒发表《审美教育书简》,表明游戏活动的自由性和艺术中的游戏因素;19世纪英国斯宾塞、德国谷鲁斯著书《动物的游戏》和《人的游戏》、拉查鲁斯著书《论游戏的魅力》、布登迪克著书《游戏的本质与意义》等等都进一步研究了二者的关系问题;我国著名美学家朱光潜先生在其著作《文艺心理学》和《谈美》中,除分析了康德、席勒、斯宾塞等人的理论外,还提到美国霍尔和德国拉萨勒斯关于游戏的见解,并且在《朱光潜全集》第二卷中提出“艺术的雏形就是游戏,游戏之中就含有创造和欣赏的心理活动”,“所以要了解艺术的创造和欣赏,最好是先研究游戏”。

在表演艺术这一领域里,有关游戏和表演艺术创作间的关系问题也在深入研讨着。中央戏剧学院梁伯龙教授就曾专题讲座游戏感与表演艺术创作之间的关系。北京电影学院齐士龙教授于1986年著述《现代表演艺术论》,其中强调了在电影表演中应该提倡游戏感;于1991年在《电影表演心理研究》中,由心理学的角度研究了“游戏感与表演艺术间的关系”;于1994年在研究儿童影视表演规律的基础上著书《好玩的游戏与好看的艺术》,再次深入探讨了表演艺术创作中的“游戏”问题及其规律。

一、生活中的游戏与表演艺术中的“游戏说”

在这里,我们面对的游戏问题是指作为文化的一种适当功能的游戏,在生活中游戏伴随着文化又渗透着文化,游戏处处表现出自己特有的东西。

20世纪中期,荷兰著名的历史学家、艺术史学家约翰·胡伊青加(John Huizinga)在《人·游戏者》中将游戏定义为:“游戏是一种自愿的活动或消遣,这种活动或消遣是在某一固定的时空范围内进行的,其规则是游戏者自由接受的,但又有绝对的约束力,游戏以自身为目的而又伴随着一种紧张、愉快的情感以及对它‘不同于日常生活’的意识。”这里,我们将所谈的“游戏”分为两类:一类是儿童的游戏;另一类是成人的游戏。

游戏是儿童的一种纯粹自觉自愿的、无时空制约的、以想象和假定为基础的自我娱乐与享受的活动。游戏具备几项特性:

(1)游戏是自愿的、自主的、自由的行为。被迫游戏就不再是游戏了,最多不过是对游戏的强制模拟。

(2)游戏本质上不是“平常的”、“真实的”生活,具有“假定性”。

(3)游戏本身是不必满足某种物质利益或个人需求的,游戏具有非功利性,是由衷的活动。

(4)游戏创造秩序,具有规则。

(5)游戏具有隔离性、可重复性和特定的时空限制。

(6)游戏离不开想象力。

1.表演艺术与成人的游戏

德国杜宾根大学的艺术史学家朗格在《艺术的本质》一书中提出,“游戏是孩提时代的艺术,而艺术是形式成熟的游戏”。这就是艺术起源于游戏或称艺术就是游戏的学说。在一定意义上讲,表演艺术是成人的游戏。

(1)艺术有一个永远的朋友——游戏。

游戏和艺术之间存在着内在联系,当我们把游戏作为一种审美现象时,不难发现游戏与艺术有着“藕断丝连”的关系:游戏与个性形成有关这一事实证明,要使儿童对艺术感兴趣,最好借助于游戏;最初婴儿与艺术的第一次接触就是通过游戏的“工具”——玩具来实现的。游戏不可能没有玩具,如果儿童手中没有玩具,他可以用手中任何一样东西加上自己的“想象”创造出玩具来。这倒是像表演艺术创作尤其是舞台创作,导演、演员、制景、美工等创作人员寻找制作各种景片、道具,用来拟造一个他们需要的“真实”环境和生活,以实现他们艺术活动中的艺术审美要求。

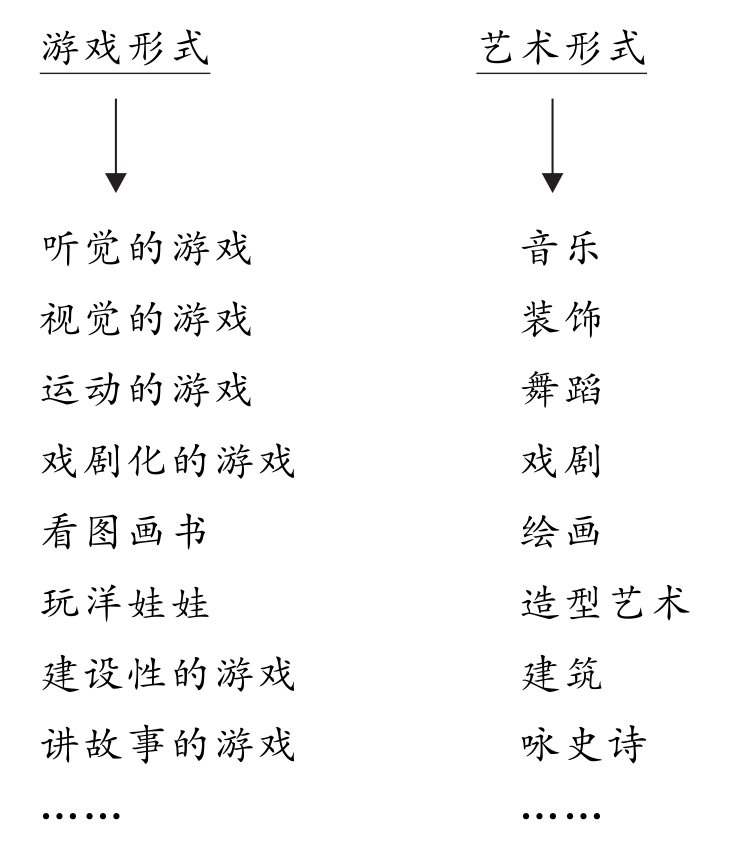

在游戏过程中,艺术所具备的感性形象、想象、情感、意志冲突、身体动作、语言、声音等不可分割地联系在一起;儿童的游戏种类繁多,每一种游戏都密切地联系着一种艺术形式。比如:朗格曾列出如下表格——

一群天真稚气的孩子们趴在工程队的沙堆旁抢地盘儿、一手一手地捧水、和上点儿土、寻找漂亮的小石板儿小石块儿,一会儿工夫,长城、少林寺、宫殿、水池、大堤等有模有样地展现在这个大沙堆上,有的还故意把长城豁个口子大声喊道:这是那谁哭倒的那段儿……孩子们尽情享受着游戏带来的快乐。在某种意义上说,他们陶醉在一种特殊的戏剧——戏剧游戏中,他们作为“演员”扮演着各种角色,如医生、病人、八路军、国王、王后;他们又是“导演”,彼此安排动作,摆放各种游戏道具;他们还是“剧作家”,编排情节,编排简单的台词;同时,他们又是“戏剧”的组织者和观众。孩子们在自己的“游戏天地”里尽情享受着自由自在的快乐。如果对这些孩子们因势利导,没准儿将来能出建筑家、舞蹈家、歌唱家、表演艺术家、导演或剧作家……

可见,儿童游戏中的艺术因素是存在的,这种因素产生于游戏、由游戏滋养,它不单单是游戏的也不单单是艺术的,而是游戏艺术的,是通过游戏向艺术的过渡。当然,长大后能成为艺术家的是极少数人,但是,他们曾经在“艺术世界”中享受、满足过,因为所有的儿童都游戏过。

艺术是社会生活的反映,是社会生活在人的头脑中反映的产物。对这一规律,古代艺术理论已有不同程度的论述。汉代编辑的《礼记》一书的《乐记》篇中说道:“乐者,本于人心之感于物也。”认为当时结为一体的音乐、诗歌、舞蹈,即“乐”,是来源于人的头脑对外界事物的感受。这一份感受反映到最初的艺术形式中恰恰是可以与游戏的某些形式对应的,是由感而发、由衷的,给参与者带来某种精神上的愉悦。仅在“游戏说”这一角度上讲,我们是否可以认为游戏已经长大了,游戏绝不再被儿童所独有,游戏的内容、形式都逐渐成熟,参与游戏的人也因规则等的升级而成熟了,游戏以一种艺术的形式存在并被成年人所接受。前苏联著名美学家斯托洛维奇曾强调:“游戏绝不等同于艺术,游戏留给童年但它可以把幸运的孩子引入艺术的殿堂,因为它具有艺术的审美、艺术的因素;相对的,艺术似乎逐渐摆脱了游戏,但是它仍然包括游戏的因素,没有这种因素艺术就不称其为艺术……”

我们提到表演艺术在某种意义上讲是成人的游戏,那是因为二者具备着互通的游戏因素,但为什么不说表演艺术是儿童的游戏呢?难道只是因为它是成人“玩”的、形式成熟的游戏吗?

其一,儿童的游戏与成人的游戏最明显的区别是二者规则的复杂性不同。

长大了的人们已不再陶醉于儿时的“过家家”,他们带着游戏一起长大,把游戏的形式和内容加工得更加成熟,诸如智力游戏(如下棋、猜谜、博彩等),活动性游戏(如赛车、赛马、游泳等),竞技性游戏(如足球、乒乓球、篮球、田径赛等)。这些游戏全部带有规则,很多人会因为规则越来越复杂而决定不再参与了。相比之下,孩子们的游戏规则少、比较容易,所以,没有一个孩子甘于退出好玩的游戏。

其二,成人的游戏会存在功利性,儿童的游戏是纯粹的自娱活动。

在游戏中,犯了规就要被罚出局,但规则的制定不只是为了淘汰那些游戏不精的人,更是为了选拔出优秀的人才,突出游戏活动的意义、目的,强调参与者的竞争意识、参与意识等等。现在广告、赞助、高额奖金等几乎充斥在各项“游戏活动”中。是否可以这样说,成人的游戏逐渐被社会所利用,注入了某些功利意识,相对削弱了游戏本身固有的自娱特性,使参与者必不可少地增加“负担”。这一点大概是导致游戏着的成人和儿童在心理上有所不同的根本所在。

(2)游戏和表演艺术的主体心理分析。

应该说,游戏更不是表演艺术家族的外来客,在我国,自从表演艺术诞生以来,游戏因素就为表演艺术所固有。已故艺术家金山先生从表演艺术的角度认定:在两千年前的优孟就是中国最早的表演艺术家(优是中国古代滑稽戏的先驱,优是以讽刺调笑为职务的弄臣)。“优”是以游戏般的轻松和趣味达到其最终目的的,相继又有了参军戏,到滑稽戏、说唱、舞蹈、戏剧和电影表演艺术等,在这些艺术形式的发展中无不连带着某些游戏的因素。在这里我们说表演艺术是“成人的游戏”,更重要的是强调表演艺术创作者与游戏者在心理层次上的同一性。那么,游戏者在游戏时具有怎样的主体心理呢?

兰格(K.Lang)在心理学研究中着重关注了游戏者的主观经验及其态度:“在儿童游戏于艺术活动中,有一个关键的解释——有意识的自欺。”他指出:游戏者在游戏中要假装相信自己或对象是另外的人或物。这是一种介于信与不信之间的态度,是一种矛盾的心理状态:一方面,要真正进入角色、欣赏角色,自欺是必不可少的。也就是说想玩吗,想玩就得骗自己而且还要心甘情愿。另一方面,这种自欺不是真正的自欺,只是假装的自欺。换句话说,这种自欺是自知的、是假的,因为如果是真的,那游戏者(儿童或艺术家)不就成了真正的疯子和傻子吗,但他们并不是这样。

这真与假、信与不信之间的有意识的自欺正是游戏中游戏者的一对矛盾心态,恰恰吻合了表演艺术创作时演员在双重自我中的矛盾心理,我们隐约看到了游戏和表演艺术之间还有许多我们原本忽略或模糊的相通的性质。

2.游戏与表演艺术之间的相通性

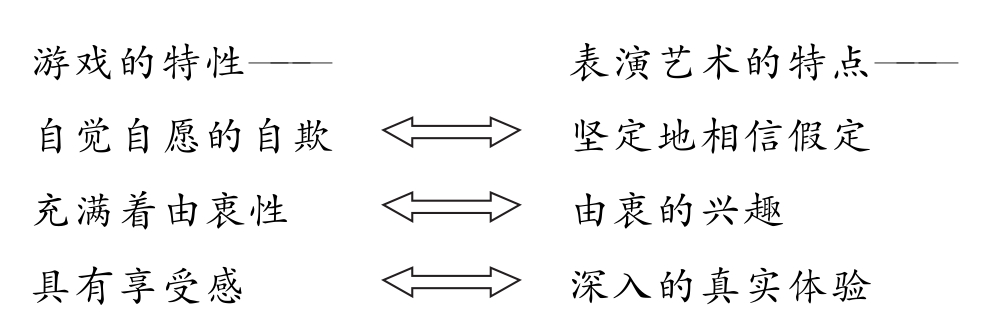

我们之所以说表演艺术在一定意义上是“成人的游戏”,是因为它们还有某些共通之处,游戏所具备的特性正是在表演艺术创作中不断追求的。因为“成人的游戏”具备着儿童游戏的部分特性:自觉自愿、充满兴趣、有享受感等等,它与表演艺术创作的某些重要特性是可对照的。诸如:

(1)游戏和表演艺术创作中的“自觉自愿的自欺”。

这种“自觉自愿的自欺”会产生绝对的轻信、信任和信念。在表演艺术创作中,演员首先需要解决的素质问题就是信念——树立坚定的信念。有人是痛苦地当演员,有人是快乐地工作了一生。为什么像文兴宇、李丁、冯小刚这样的导演没完没了地演戏?他们没谈游戏感,但游戏的特性被他们很好地掌握了。游戏和表演艺术创作的一个相同之处是二者都是“假定”的。“自觉自愿的自欺”直接带来的好处就是能够坚定地相信假定。

(2)游戏和表演艺术创作中的“由衷的兴趣”。

“游戏”这一词只不过是一个符号,所强调的是游戏般的感觉,其中很重要的核心就是兴趣。表演艺术的假定性决定了角色欲望并不是演员的真实欲望,但是,演员会自觉自愿地相信假定,在进入假定情景的同时,这种欲望会在兴趣的刺激下变得生动、自然。

游戏是一项自主的行为活动,游戏者能够伴随享受感而产生发自内心的由衷轻松和快乐。如果演员在表演艺术创作中有了由衷的兴趣,自然会呈现一种个性的真实,体现出自身个性的兴趣选择,这样,演员在创作过程中必然是充满了快乐与享受,在获得这种愉悦的同时演员更加张扬了个性的真实欲望,得到“甜头”后产生更浓烈的创作兴趣和欲望,以此递进、循环形成初始的创作动力,使演员快速地进入创作的假定之中。

(3)游戏和表演艺术创作中的“深深的体验”。

严肃的创作仅仅带来大量的物质产品,精神上却始终没有彻底的解放。在表演艺术创作中,演员完成的是一种精神成果,如果不能松弛地参与创作,创作也就失败了。游戏感的介入会给演员带来由衷的享受感,使他们陶醉在假定的角色生活中,快乐着、痛苦着甚至悲惨着,使他们在精神上得到满足和愉悦。在这个过程中,有了享受就更有兴趣,有了兴趣就会更好地深入体验。如此,创作出的成果才会更可信,体验才会更真实。是否可以这样说:上述提到的游戏的“享受感”与“斯坦尼”理论的“体验”在核心问题上是一致的——在其过程中二者都会实现由衷的享受、深入的体验,都会实现以体验为核心的轻松与快乐。

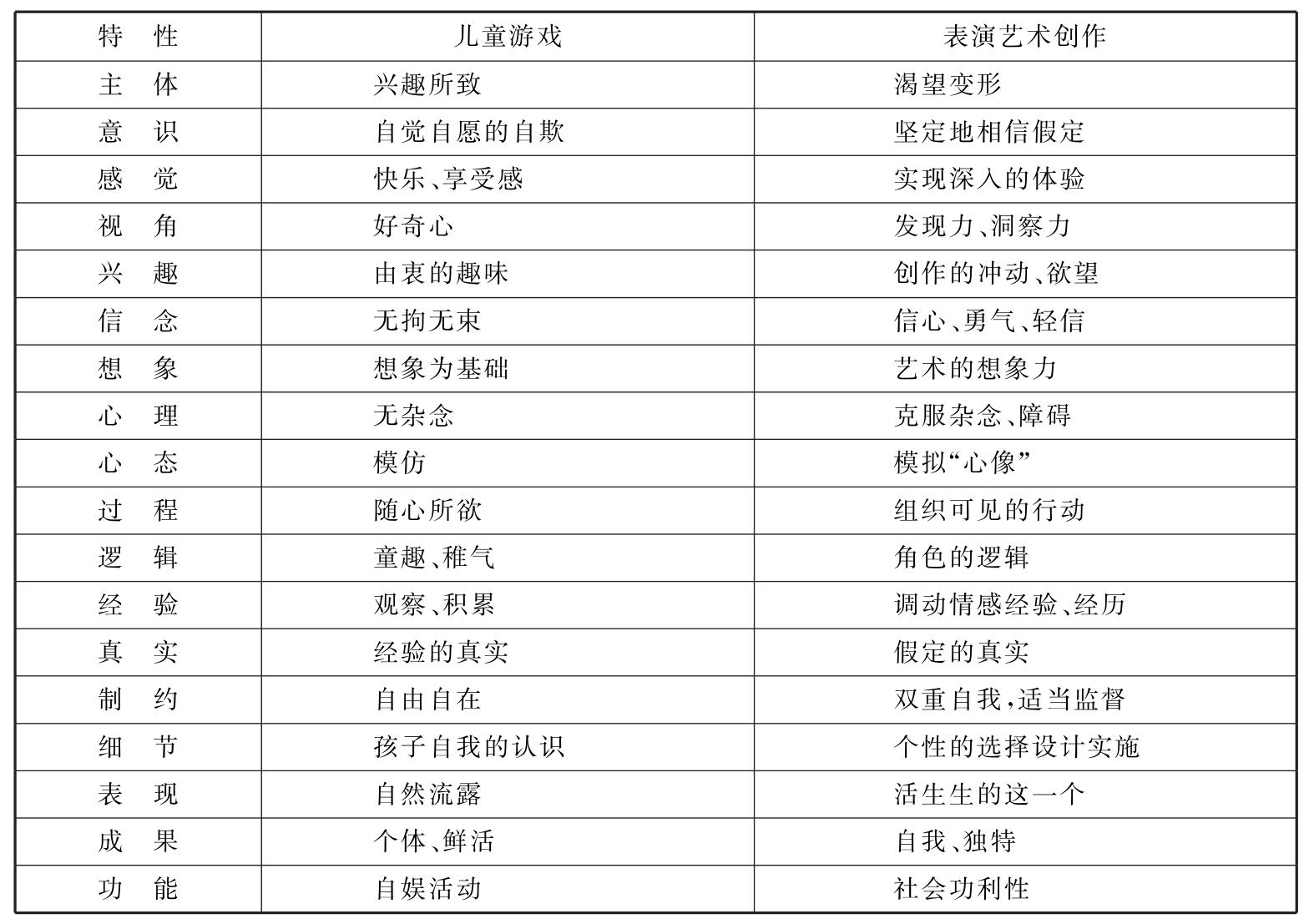

由此,我们对照一下“游戏”与“表演艺术创作”的特性,见表1-5-1。

表1-5-1 “游戏”与“表演艺术创作”特性对照

在这里,我们首先明确了儿童游戏与表演艺术创作是有区别的。成人的游戏更突出了游戏的规则性,儿童游戏更突出了自娱自乐和无规则性,这和表演艺术创作是一项严谨的工作截然不同。其次,透过对游戏与表演艺术“相通性”的剖析发现,表演艺术的特点,诸如深深的体验、由衷的陶醉、享受感、假定的深入等,恰恰体现在游戏的特性中。实现了这些特性,某种程度上讲,就是在表演艺术创作中实现了游戏感。因此,游戏感在表演艺术创作中具有突出的地位。

二、表演艺术创作中的自我感觉与游戏感的界定

表演艺术创作中演员的自我感觉是针对创作中的角色感觉而提出来的。自我感觉在心理学中是自我意识的一部分,包括自我评价、自尊心、自信心、自我观念以及自我经验等等。《辞海》将感觉定义为:客观事物的个别特性在人脑中引起的反映。心理学一般认为,感觉来自外部和内部世界的物理能量对感觉器官的刺激作用,它反映事物的个别属性,也反映机体的内部状态。因感觉的分析器不同,可把它分为视觉、听觉、嗅觉、味觉、肤觉以及运动感觉、平衡感觉、机体感受等等,如苹果作用于我们的器官时,通过视觉可以感到它的颜色,通过味觉可以感到它的味道。知觉是对事物的总体属性以及各个属性之间相互联系的整体反映,是对事物的各个不同特征:形状、色彩、空间、张力等要素组成的完整形象的整体性把握,甚至还包括对这一完整形象所具有的种种含义和情感表现性的把握。它的发生依赖于过去的知识、经验、兴趣及生活态度等,是一种具有主动性和选择性的心理活动。感觉是知觉的基础,没有感觉就不会有知觉。知觉又反过来影响感觉,使感觉上升到知觉的高度。我们这里所谈到的“感觉”是取哲学和生活中约定俗成的概念含义,即感觉和知觉的统一意义(也称感知)。

演员的感知反映了个性的需要、目的、兴趣和态度,对于自身内部也在不断积累着经验、观察力、想象力以及分析能力等,这些个性的心理特点集中表现在思维逻辑的独特性上。感知对客观表现出一种选择性的独特,使主观感知形成了独特的演员自我感觉。“当演员走上舞台面对观众时,他可能由于惊惧、慌乱、怕羞、责任感和重重困难而失掉自制力。在这一瞬间,他不能像平常人一样讲话、聆听、思索、感觉、动作……他要讨好观众,表现自己,遮掩与创作无关的杂念。此刻,演员的各种元素彼此隔绝了,注意就是为了注意,对象就是为了对象,真实感就是为了真实感,适用就是为了适应……这种种现象是不正常的,演员在舞台上要和生活中一样,那些构成人的自我感觉的各种因素应该是自然真实、和谐统一的。”斯坦尼斯拉夫斯基强调:“无论是任务、对象、规定情境、真实感、激情、想象、情绪记忆、欲望与动作、真实与信念等等,都是同时相互影响互相补充,这一切是演员进行创作时所不可缺少的演员自我感觉中基本的、有机的、不可分割的组成部分或元素。所有元素的构成造成了在舞台上的一种极其重要的内心状态,称之为演员内部舞台自我感觉。外部的自我修养在于使形体器官准备好去体现角色,并精确地把角色的内心生活表达出来。它由演员的面部表情、声音、语调、言语、活动、造型等构成。”

演员从阅读剧本到建立角色生活到深入体验角色情感直至创造出完整的角色形象,都是在进行逐渐接近、获得角色感觉的创作过程。演员在创作时要准确地、合乎逻辑地、像活生生的人那样去思想和行动,不是在表现自己,不是在做作,而是把自己控制在角色的生活中,营造出一种真实的氛围,建立起一种信念,达到“我就是”的创作境界。在这样的创作状态中,演员才会真正进入角色,实现角色感觉的统一。

1.确立准确的角色自我感觉

演员的角色自我感觉中,既有演员自身的又有角色的,演员要通过自己的表演技巧完成由自我出发向角色的过渡。由创作实践的角度而言,就是以演员的本能去感知,以角色的逻辑和习惯去行动。在这一过程中,演员要深入地获取角色的感觉,并与自我感觉相融合,用统一的角色感觉派生出角色的有意识和下意识的行动。那么,怎样在创作中建立正确的角色自我感觉呢?

其一,肯定自我。

演员从自我出发去实现假定的角色创造是表演艺术的基本原理。一个角色的诞生首先是演员把握住了角色的本质——既不是人的特殊性,也不是性格的特殊性,而是一个活生生的人和一个独一无二的性格,生活在一个不一般的规定情境中的结果。正是演员在自我和角色中看透了这种相通的个性,演员才能在创作中深入地肯定自我,建立坚定的信念,从而获得创作中良好的自我感觉。肯定自我的重要因素在于树立坚定的信念。任何演员的信念都不仅仅建立在勇气和轻信这两个因素之上,还需要在实践中获得信心,信心是推动演员信念的关键。信念分为三个因素:即信心、勇气和孩子般的轻信。

一定意义上而言,演员的自我感觉与自我肯定的深入过程,就是演员提高进行角色创造的信念的过程,这既是一种演员素质的提高也是表演功力的提高。

其二,在自我经验中寻找感觉。

演员获取良好的创造感觉是重要的,有了这种人的正常的感觉,才能有正常的角色的生气和活力。演员在最初面对角色时,常常产生陌生感、紧张感和困惑,以至自己不自觉地关闭了自我经验的大门,从而否定了自我经验系统。演员在创作中过着双重生活并产生双重的自我感觉,正如意大利演员托玛索·萨尔维尼所说:我在舞台上过着双重生活,我一面哭和笑,同时又在分析自己的眼泪和笑声,使他们能够更强烈地影响着那些我要打动的人的心。但无论是第一自我还是第二自我,归根结蒂依然是运用自我的经验系统来参与创作。演员的一个自我是演员自身的真实,有情感的伴随;另一个自我是假定的存在,只有在演员自我的检验系统中寻找到相应的东西,才可能使演员焕发出类似角色的感觉,实现统一的角色的感觉。由此看来,角色的假定性只有在演员的经验系统中找到相应的位置,演员才能在自我的经验中容下一个角色的自我,否则演员和角色的矛盾是无法统一的。

其三,在自然生活的行为中体验角色。

我们有这样一种共识:演员尤其是电影演员是行动的大师。再伟大的人也是在平凡的行动中见其伟大的一面,作为角色的人也是普通生活中的一员去参与社会生活,因此,演员必须实施自然人的行为即遵循着正常人的行为规律去行动。

正确地实施行动,演员的自我感觉才能有机地、自如地流动,失去正常的行动,演员则会不知所措,随之体验也会停滞,没有了体验哪里还会有感觉呢。演员要发动情感去参与假定创造,就必须以角色的具体行动去引发。因此,要实现动态的角色感觉就只有不间断地实施角色的行动,演员体验的角色感觉越深入、越稳定,演员的自我感觉才会越良好、越持久。

2.“游戏感”概念的界定

北京电影学院齐士龙教授在其著作《电影表演心理研究》中,将“游戏感”定义为:游戏感是演员从事表演艺术创造的自我意识,是对自我创造行为的认识以及通过游戏的特点、手段调节艺术创造,从而实现“艺术游戏性”的演员心理自我感觉。

表演艺术提倡游戏感是针对严肃的“责任感”、“工作感”的社会职业的一般观念而言的。按照一般的社会职业的要求,演员的职业也和其他的职业一样成为一种谋生的手段或是为社会服务的手段,那自然也是严肃的工作或是严肃的艺术创造行为了。但是,人们很少去关注艺术行为的特殊性,关注艺术行为心理以及成果的特殊性。因此,目前还有相当数量的演员或是表演艺术工作者,把表演艺术技巧的学习与实践仅仅视为一般的工作能力和社会责任去把握。虽然多数人已经意识到表演艺术对演员素质的先天性要求和后天性锻炼的重要,然而就其创造的意识、心理而言,我们还没有更深入地去研究它的性质及规律。

3.游戏感是自我感觉中重要的创作感觉

上文我们对游戏与表演艺术的“相通性”、演员的自我感觉以及游戏感等进行了剖析,与表演艺术创作可对照的最明显的特点恰恰体现在儿童游戏的特性上。演员在创作中会伴随着很多感觉,诸如愉悦、陶醉、松弛感、真实感、紧张感、责任感、陌生感、享受感、由衷感……我们提出“游戏感”并不是说表演艺术就像游戏,而是强调在严肃的创作中获得一种表演艺术特别需要的享受感、信念感、真实感等。

就表演艺术创作的心理层次而言,更强调创作主体的感觉。在创作过程中,演员对诸多感觉的调节成为创作的重要环节。每个创作者都有其自身发展的方向,这发展中最重要的是尊重自身个性的发展,因为个性一旦被遏制,就无从强调自我的感觉,没有了感觉也就失去了生气,失去了个性的生动。正如生活中的人,往往在自由的时候自然性增强,社会性减弱,这份放纵所派生出来的是松弛、轻松、张扬、昂奋或是积极的、阳光的、有活力的,它是健康意义上的个性的,生动、具体、实在、真实。游戏感带来的自觉自愿的自欺、由衷性和具有享受感等,使演员可以建立起由衷的兴趣、深深的体验,这正是在表演艺术创作中所提倡的既轻松又严肃的优秀的创作感觉,正是演员所追求的准确的、重要的创作感觉。但同时,我们也要意识到使命感和责任感永远是表演艺术创作中的主体感觉,是表演艺术创作的主基调,游戏感只不过是诸多优秀创作感觉基调中的突破而已。

三、在表演艺术创作中运用“游戏观”

最初人们谈到游戏感和表演艺术时是有争论的,有的认为二者不是一回事,认为表演艺术是严肃的工作,于是排斥游戏感,因此在一定的阶段,人们重新由理论上细致地阐述游戏感,这是针对那时严肃的责任感和工作感而提出的。

以前,在表演艺术创作中没有直接提出“游戏感”这个词,但游戏感的特性在许多优秀的创作实践中被运用着。表演艺术家们凭着他们(她们)自身的人生素养、艺术素养,默默地应用和发展着游戏感。

游戏感在理论上被提出后,则强调了游戏感在表演艺术创作中的作用。建立游戏感是必要的,甚至突出要像玩一样的轻松和快乐。游戏感不建立使表演艺术创作始终处于不轻松、刻板化的状态,这是创作中很大的一个弊端。我们认识到游戏感在表演艺术创作中所起的作用是积极的,它直接使演员消除陌生感和紧张,以便更深入地展开个性化的创造,使看似复杂困难的创作变得简单轻松,使创作的结果更富有个性化的生动和真实。

面对游戏感的发展,我们提出要有意识、有目的地运用和控制游戏感,以适应未来表演艺术创作的需要。另外,还要充分认识到过分地强调游戏感会使创作走向另一个极端。比如以前在电影表演中流露出很多舞台痕迹,现在,随着电影的发展,电影表演中舞台痕迹少了,这说明电影表演已日趋成熟,但同时又出现了电影表演的程式化、模式化等现象……因此,我们将要预测未来游戏感在表演艺术创作中会有怎样的发展。

1.游戏感在理论上被提出之前——在艺术家们的创造中体现着游戏的特性

应该说,游戏感没有在理论上正式提出之前,优秀的表演艺术家们就已经运用游戏感的全部特性创造出了大量真正活生生的人物形象,并得到了观众们的认可和称赞。

1949年10月新中国的成立把中国文艺运动推向了新的阶段,一批在战火硝烟中走出来的优秀电影演员们积极参与着新中国电影的创作,创造出大量思想性强而且有较高文化审美价值和鲜明浓郁民族风格的影片。

田华在《白毛女》中成功地扮演了喜儿,一跃成为众人瞩目的明星。被概括为“旧社会把人变成鬼,新社会把鬼变成人”的喜儿形象在新中国不仅家喻户晓,而且以反抗压迫的东方女性的典型形象进入了世界电影史册。该片在1951年卡罗维·发利电影节上获特别荣誉奖。喜儿形象的成功塑造不仅由于田华从小有着农村贫苦的生活经历和体验,更重要的是田华自身所具有的纯朴气质和对角色的熟悉与理解,赋予了她对喜儿勤劳、刚毅、纯朴等性格特征深深的体验。

于蓝在《翠岗红旗》中扮演在战争年代为生存而顽强不屈英勇战斗的向五儿形象,在影坛引人注目;《革命家庭》中坚强的革命母亲周莲一角使于蓝获得1961年莫斯科电影节最佳女演员奖;《烈火中永生》中的江姐形象给她塑造女性英雄形象提供了广阔的创作天地,促成她深沉、凝重的表演风格,更开掘出于蓝性格中质朴、细腻、激情的层面,使她对创造历史跨度大、处境艰难、命运坎坷的一系列女性形象产生浓厚的创作兴趣。

郭振清是新中国成立后工人出身的电影演员,他在《平原游击队》中塑造了“要想逮狐狸就要比狐狸更狡猾”的传奇式人物李向阳,这个智勇双全的游击队长粗犷豪放、感情深厚。郭振清以它深刻的理解、自身的气质、革命的激情准确地把握住了人物的鲜明性格,他凭着对革命电影事业的热爱、一身的激情、质朴硬朗的气质走进银幕,坚定的创作信念和逐渐积累起来的创作经验使他扩展了自己的戏路,成功地扮演了不同的角色。

电影《英雄儿女》中“王成”的生命力至今令人惊叹,他的扮演者刘世龙说:“巴老写得好,进入市场经济时代的人们需要英雄精神的激励,作为演员当然会有一种幸福感、陶醉感,但我认为奔走于各种场合的不是刘世龙,而是角色生命的延续。”刘世龙最钦佩16岁入党的姐姐,在姐姐的激励下,他也16岁入党并多次立过战功。姐姐的牺牲使刘世龙悲痛欲绝,无论是转战皖川还是奉调从影,始终怀着对姐姐的思念。谈到“王成”的创作时他动情地说:“我没有表演他,我是用整颗心去塑造他,他就是战火中的我,就是我姐姐,就是无数在我身边倒下的战友。”刘世龙说他不喜欢脸谱化的浅薄和面具式的做作,他倾心于真诚的创作,他赞成并羡慕“视艺术为生命”的说法和活法。

从20世纪50年代初到60年代,在新中国银幕上涌现出一大批优秀的电影和优秀的电影演员,在《林则徐》、《我这一辈子》、《林家铺子》、《早春二月》、《钢铁战士》、《渡江侦察记》、《董存瑞》、《上甘岭》、《红色娘子军》、《李双双》、《青春之歌》、《祝福》等等影片中,老一辈艺术家赵丹、崔嵬、谢添、谢芳、张平、孙道临、张良、高保成、祝希娟、张瑞芳、于是之、白杨等创造了一系列至今让我们难以忘怀的银幕形象。尽管在那个时期,在表演艺术创作中没有提“游戏感”这个词,但与游戏感所对照的很多创作的特性在许多优秀的创作实践中运用着。表演艺术家们凭着他们(她们)自身的人生素养、艺术素养默默地应用和发展着游戏感的特性。由以上的分析,我们试图对游戏感的特性进行这样的总结:

其一,在“游戏感”未曾提出之前,游戏感的特性也一直被艺术家们所应用着;

其二,游戏感特性的实施成为创作中最重要的创作手段、创造技巧或创作感觉而始终受到关注和运用;

其三,游戏感不是单纯为解决一时的创作问题而提出的,是在整个表演艺术创作的发展过程中都体现着游戏感的特性,只不过是提法不同而已。

2.有意识地实施特性的阶段——界定游戏感的具体内容

其一,是建立游戏的观念。

观念是思维的产物,是人类思维主动性的表现,是思想意识。职业观念是进行行业创造必不可少的行业意识,每一个社会人在社会中生存时,都会以某种或某些观念作为行为的主导观念,而其他观念则从属于这一主导观念,并且随着发展不断地更新。

这里,我们提出建立游戏观念,它能够使演员的自我感觉恢复自然的状态,使演员恢复自我经验的真实流动。其意义是对演员观念的深入,是对游戏本能的彻底恢复和保持。其实质是对原始自我行动的实用目的性在假定规定情境中的再体验。

演员阅读了剧本和角色,心中产生了角色的形象,加上演员的观念就是喜欢变形,愿意把别人的形象通过自身表现出来。于是演员的观念第一个产生了想要实现角色假定的意识、想要“变形”的意识。演员从自我出发,利用有魔力的假定去进行创造,这“自我”的本能中原本就具备游戏的本能。皮亚杰心理学指出:“人最初是具备表演游戏天赋的,但随着成长其他能力替代了原本的天赋,逐渐失去了游戏的本能,由主动变成了被动,由参与者变成了欣赏者。”因此,与其说建立游戏的观念,不如说是恢复演员原本具备的游戏的观念。游戏观是演员建立观念的起点,成为表演艺术创作的原动力。

其二,是利用游戏的目的。

我们剖析游戏的特性,把握游戏的原则,最终目的是为了使演员对自我创造行为有更深入的认识,并应用游戏的特点、观念来调节假定的创造,从而实现艺术游戏性的演员心理自我感觉,这是艺术创作最终努力的方向。

其三,是把握游戏的原则。

人类由游戏到表演艺术的假定,事实上是由思想幼稚、经验缺乏的“真相信”到有意识自欺的“假相信”,这说明是理性教会了人们有意识地假定。其实每个孩子都曾经有成为艺术家的可能,都曾经具备扮演假定的能力,只是长大后认识到了自己的不足,于是放弃了表演的欲望。成年演员不得不在训练中以演员的观念去解放和开启童年的游戏经验,去解放和开启经验中原有的、被理性抑制的游戏天性,去抓住儿童专注忘我的游戏态度和自我享受的游戏观念。能否这样说,在表演艺术假定的创造中,我们要恢复作为“游戏”主体的自我意识,其基础是唤起童心,恢复游戏意识,把握住游戏的原则并将它融入假定创造的技巧中去:

一是,以演员的观念解放和开拓演员的经验,实现演员童年游戏经验的再次唤醒,通过游戏经验的体验,引出演员创造的游戏感觉;

二是,通过假定技巧的锻炼,重新使演员主体的感觉和思维中恢复“儿童化”,实行动态的游戏感觉;

三是,把握儿童的游戏心理,通过想象、经验和行动的反馈,再度激起儿童般的享受、轻信与自欺,使创作中的相信、体验等得到深入。

3.游戏感的提出是对传统理论的再次回归

当游戏感被正式提出并得到发展以后,一些演员出现了理解上的偏差,误认为表演艺术创作的主体感觉就是游戏感,过分宣扬游戏的性质和意识,将严肃的表演艺术创作等同于玩、等同于游戏,忽略和放弃了艺术的使命感和责任感;将作为一种意识形态的创作工作完全变成个人兴趣的产物;将演员正当的享受感降低为个人的儿童般自娱自乐的水平;将政治的责任感和艺术的使命感抛弃,完全为个人兴趣的随意性所代替;在这个时候,我们就不得不重新呼吁:表演艺术创作中使命感的回归(使命感中包括工作感、责任感、意识形态、审美标准等等)。

游戏感是针对表演艺术创作中的使命感提出来的,但游戏感的提出并不是排斥使命感,而是在理论上对使命感进行的补充与平衡。我们提出“游戏感”,并不是对表演艺术创作中的主体感觉——使命感的削弱,相反的,是对于传统自我感觉提法如由衷的创作兴趣、自觉自愿地相信假定、瞬间的享受和深深的体验等的发展与深入,是对使命感有了更精微的再定位。

四、表演艺术创作中“游戏观念”的未来发展

以前当我们只强调艺术的使命感和责任感时,难免使艺术创作显得枯燥、乏味、过分严肃,失去了艺术创作固有的魅力。但当我们一味提倡游戏感时,将使成熟的艺术行为沦落为个人的喜好。十几年前李翰翔导演说拍电影要像玩一样,这一说法使很多人在创作中能够轻松一点儿,但这毕竟是那一时期的产物,今天只谈“玩一样”就难免偏颇了。尽管游戏有可以被表演艺术借鉴的很多相通的特性,但游戏毕竟是强调自娱性和自我趣味的。尽管游戏感能够带来轻松和享受,但不能完全代替演员的创作感觉。艺术创作的主体感觉始终是使命感,是一种成熟的、有目的的艺术行为。因此,当游戏感贯彻到表演艺术创作中,并且发展到一定程度的时候,我们要意识到游戏感只是诸多优秀感觉中的一种,要警惕表演艺术创作中“游戏感”的绝对化。

表演艺术一直是为意识形态服务的,它具有的认识、教育、审美等社会价值决定了从事表演艺术创作必须具备使命感、责任心。我们提倡的是带着“游戏”的感觉去进行创作。利用相通性来拉近与艺术的距离,消除对创作的神秘感、陌生感和紧张感。演员只有在轻松的情境中才会发挥自己的个性创造,才能够真正地面对创作。

在此,我们创造性地提出了“天平说”——使命感和游戏感始终是表演艺术创作天平上的一对砝码,它们相互依存相互制约。整个创作就是二者不断平衡的过程,使命感使游戏明确了方向,游戏感更使艺术创作具有了生命的活力,这种平衡在不断的突破中实现着层层的递进,在不断的递进中呈现出螺旋式的攀升,表演艺术创作就是在这种平衡中向着更高的层次发展着。

生活的真实是全息的真实,艺术的真实是局部的、有选择性的、假定的真实,是酷似生活的真实。我们提倡要适度地运用游戏感,建立游戏意识,发挥其中的游戏性,并利用游戏的手段全面拓展演员的素质(诸如信念、激情、想象力、理解力等)与能力。强调演员人生经验的自然流露,利用“玩起来”的观念,产生自由自在的智慧,形成艺术的经验。我们强调对演员自身素质的解放与开拓,恢复演员自身原本具备的游戏能力,并巩固能力的稳定性,在最初的演员认知中建立游戏的观念,在本质上使精神得到解放,使精神产品得到解放。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。