第二节 媒介演化的动力与形态取决于行动者的博弈均衡

一、博弈在制度变迁中的作用

博弈即一些个人、队组或其他组织,面对一定的环境条件,在一定规则下,同时或先后,一次或多次,从各自允许选择的行为或策略中进行选择并加以实施,各自取得相应结果的过程[28]。在制度主义者看来,制度的形成是博弈的结果,博弈的均衡即表现为制度。所谓均衡是这样一种状态:当制度均衡形成时,人们对既定制度安排和制度结构保持某种程度的认可,因而无意也无力改变现行制度。[29]

社会学家也倾向于将制度看做是博弈的解。有的社会学家尽管没有用“博弈”与“均衡”这样的术语来表述制度的形成过程,但同样认为制度是行动者之间冲突与斗争的结果。瑞典学者伯恩斯说:“对抗与冲突,是在制度需求有分歧时,促进制度演化的推动力量,它往往成为一种激发器,激发新制度的建立。”[30]他创立的社会规则系统理论认为,人类行为者(个人,群体、组织、社区、集体)都是社会规则系统的缔造者与传递者。不同的社会行动者常常倡导相互矛盾的且声称是合法的规则系统,社会规则的形成过程充满了冲突与斗争。在伯恩斯看来,复杂且多维度的规则网络不能像迪尔凯姆那样将其视作给定的,规则或制度是“能动主体不断地形成和改进社会规则系统,这种形成和改进有三种方法:创造规则、解释规则和运用规则。这三种活动由于边界的不确定,是社会冲突和斗争的领地。”[31]伯恩斯说:“在现存结构丛的机会与限制条件下,行动者进行互动——斗争、结盟、行使权力、谈判、合作,同时作用于社会系统并重构这些系统,结果导致制度的变迁与发展。”[32]

作为一门着力于研究“理性人的互动行为”的科学,博弈论几乎可以被运用于经济学和社会科学的各个领域,在制度研究领域更是不能忽视博弈论的解释:“简言之,博弈论方法在制度演化分析中有两种用途,一是分析博弈者在一定制度结构下的最优行为,这种行为的净收益决定了博弈者是否产生改变现有制度的愿望;二是分析博弈者是否需要制度,是否需要一般意义上的制度或某项具体制度。博弈的过程就是从各个人的制度需求集结成社会的制度需求的过程。当各个人制度需求一致时,就会出现合作博弈;当各个人的制度需求不一致时,就会出现非合作博弈。非合作博弈的均衡解,就是由各个人的不同制度需求集结成的整个社会的制度需求。”[33]

制度经济学家格瑞夫认为,“也许关于制度的路径依赖的最引人注目的考察,是发现了制度与博弈之间的相关性”[34]。在比较制度学派看来,大多数的制度的产生发展并不是生来就有的,而是通过人们不断的讨价还价,进行充分博弈得出的被固定下来的稳定均衡策略。制度不仅仅是人们进行博弈的规则,同时也是人们进行博弈的结果。如果以均衡作为博弈的解概念,制度其实就是演化过程中的稳定均衡。博弈论的一般模型可以用下面的“科斯的盒子”来加以描述:

表2-3 表述一般性博弈结构的科斯盒子

资料来源:[日]青木昌彦著:《比较制度分析》,周黎安译,上海远东出版社2001年版,第190~191页。

这种博弈模型的框架是以参与人的理性偏好为基础的,但同时将其放在一定的约束条件下考察。表2-3左边一列代表参与人面临的数据(博弈形式),右边一列代表他或她选择的变量。第一行表示内生于参与人的微观维度,第二行表示参与人面临的外在性宏观维度。矩阵中的(CO)格是由后果函数代表的环境对参与人行动后果的影响, (A)格表示参与人的行动决策集合,(S)格代表参与人的策略选择,它受(E)格所代表的对他人决策的预期的制约。任何制度的形成都是一定约束条件下博弈均衡的结果。

媒介制度通常也是制度变迁主体之间博弈的产物。约翰·基恩在论述新闻自由制度在欧美的起源时,把它归结为“斗争的结果”。“这场斗争开始于英国革命,它摧毁了旧的生活方式,产生了弥尔顿(Milton)的《论出版自由》,威廉·沃尔温(William Walwyn)的《富有同情心的撒马利亚人》以及几十本令人叹为观止的捍卫新闻自由的小册子……这场斗争导致了9年所颁布的控制印刷法案的终结。”[35]可见,西方的媒介出版自由的制度安排也是博弈的结果,国家对媒体的控制与反控制的斗争从来就没有停止过。库伦伯格和麦奎尔因此说:“传播政策的产生源于政府的国家利益诉求和商业、工业企业运作之间的互动。双方都期望通过特权、规定以及约束来实现互利。政策一般都与为达到某些目标而进行的有意识的计划有关,同时伴有为完成这些目标所制订的建议性方法与时间表。”[36]博弈方之间的力量对比,决定了制度均衡。当然,除了政府和商业集团外,在中国的媒介制度变迁中,更多的行动主体参与了这种博弈。

我们以中国媒介制度变迁中的一个实例来说明主体间的博弈与制度的形成之间的关系。1933年1月21日,镇江《江声报》经理兼主笔刘煜生被国民党江苏省政府主席顾祝同以“宣传共产”的罪名下令枪决。22日,上海《申报》披露了这一消息,舆论为之哗然。中国民权保障同盟两次发表宣言,明确指出:“刘煜生之死非死于描写社会生活之文字,实死于揭载鸦片公卖之黑幕”。全国律师协会决定提出控诉。《上海日报》记者公会召开紧急会议商讨对策,200多名记者联名发表宣言,谴责顾祝同“毁法乱纪,摧残人权”,要求予以制裁。南京的首都记者协会也要求“严惩苏省当局,以保人权”。迫于舆论压力,1月下旬,国民党政府对此案进行了调查,认为《江声报》所载之文字,“京沪各报时有登揭”,表示要弹劾顾祝同;9月1日,国民政府行政院颁布了《保护新闻从业人员》的训令,内云:“查人民非依法律不得逮捕拘禁审问处罚,与人民有发表言论及刊行著作之自由,非依法律不得停止或限制之,训政时期约法第八、第十五条已经明白规定。”还训令“内政部通行各省市政府,军政部通令各军队或军事机关,对于新闻事业人员,一体切实保护。”[37]

这是一个典型的博弈过程,博弈的均衡(解)表现为一项具体的制度安排:《保护新闻从业人员》这一制度的出台。我们可以用博弈矩阵来分析这个博弈过程。在这个案例中博弈方是两个:国民党政府为一方,中国民权保障同盟、中国律师协会及中国新闻界的同盟为另一方(主要是新闻界);在博弈策略选择上,国民党有两种选择:一是不查办顾祝同,不顾及舆论,这样它仍然可以维持它的新闻管制制度(有收益),但可能导致舆论界闹大,失去民众“信任”,使政治合法性流失(有损失);二是查办顾祝同,顾及舆论,这样它可以消除民愤,巩固政治合法性(有收益),但势必削弱其新闻管制力度(有损失),如何选择取决于对方的策略。同样以新闻界为代表的一方也有两种策略选择:斗争或妥协,不管国民党选择何种策略,新闻界选择妥协不会有收益,但选择斗争策略可能有收益(当然,也可能没有收益)。在这种情况下,新闻界的最佳策略自然选择斗争,我们将双方的收益赋值得到如下博弈矩阵:

图2-1

从矩阵可以看出来,新闻界不会选择妥协,因为妥协的话几乎没有收益,而会选择斗争策略,如果成功,则收益为10,如果不成功则收益为0;国民党不顾及舆论的话有可能收益为10,也有可能收益为5,视新闻界的策略而定;若顾及舆论的话有可能收益为8,也有可能收益为1(表示仅大于0的最小收益),在这种情况下,我们可以发现,只有(斗争,顾及舆论)或说(10,8)才是这个博弈的纳什均衡,换句话说,新闻界会选择斗争,国民党会选择顾及舆论,这就是这个博弈矩阵的唯一的解(纳什均衡)。

事实也是如此。理性选择的结果是国民党最终做出了保证新闻自由的姿态,新闻界的斗争取得了一定成果。但博弈还没有结束,1934 年8月,杭州记者公会向新闻界发出倡议,公定9月1日为记者节,届时开展庆祝活动。这一倡议发出后,得到不少地区新闻界的响应。1934年9月1日,北平、杭州、太原、厦门、长沙、南京、青岛、绥远等地新闻界举行了庆祝活动。北平市新闻界还致电国民党中央,要求“实行去年9月1日命令,保障记者安全,维护言论自由。”1935年9月1日记者节当天,杭州还举办了全国报纸展览会,展出报刊近1500种。此后,每年9月1日记者节当天,全国新闻界都要开展争取自由、保障人权的活动,和国民党当局进行抗争。[38]中国媒介制度变迁中充满了这样的博弈,正是博弈形成的一个个均衡,形成为一个媒介制度安排。博弈矩阵改变,制度安排也发生相应的变化。

当然,实际制度变迁中的博弈过程并非这么简单。“从各个人的制度需求集结成社会的制度需求”的这个博弈过程非常复杂,特别是多方博弈时,即便用复杂的数学方法也很难做一种动态描述。参与博弈的每一方都有自己的目标函数,但它的偏好与效用函数又不是一成不变的,而是会随着情境的变化而变化。黄少安提出的“制度变迁主体角色定位和角色转换”假说即建立在这一基础之上。他把制度变迁中的群体成员分成赞成并参与者、赞成却不参与者(观望者)、不赞成不反对也不参与者(中立者)、反对、阻挠者。不同主体的角色是变化的或可转换的。[39]为什么制度变迁的博弈主体可能会角色转换?是因为博弈方的“偏好”或“效用函数”发生了变化:原来视为洪水猛兽的东西现在被视为无价之宝,原来以为要吃亏的做法,现在发现原来受益匪浅。正是这种偏好与利益格局的变化导致了原先反对者变成了赞成者,反之,也有可能由原先的赞成者变成反对者。晚清社会各界对报律的态度就是如此,当没有报律时,社会各界尤其是新闻界强烈呼吁清政府制定报律,但当清政府真制定出了《大清报律》这样的非保护新闻自由而是管制新闻自由的报律时,舆论界从此坚决反对任何形式的报律,1912年6月,中国报界俱进会还通过了“不认有报律案”。报界从报律的支持者变为反对者,对报律态度的这种前后变化正是其作为博弈方的报界其“偏好”与效用函数变化的表现。可见,通过博弈而达到均衡这种过程非常复杂。

二、中国媒介制度变迁中的博弈与均衡

博弈出秩序[40]。媒介制度的形成无疑也是博弈的结果。正是不同利益团体间的博弈打破了媒介制度的均衡,引致了媒介制度变迁。

中西方的传媒都起源于官报,但为何演化的结果却大不相同?这主要是因为博弈机制及其形成的均衡不同所致。制度变迁从“僵滞阶段”、“创新阶段”到“均衡阶段”,在每个阶段上都有特定的利益集团发挥主导作用。“制度演化的结果有多种可能,即不同利益集团之间博弈存在多重均衡解,至于哪一种可以成为现实,取决于博弈过程和利益集团的力量的消长。”[41]西方媒介制度的演化经历了从封建集权主义的媒介审查制与追惩制度的解体到新闻出版自由制度的确立这一历史演变过程,这一过程不是自发形成的,而是博弈的结果。如1712年英国政府开始对报刊征收“知识税”(Tax on Knowledge),包括印花税、广告税、纸张税等,后来增加了报纸副刊税以限制新闻自由,此后反对知识税的斗争持续了百年。1853年广告税废除,1855年印花税废除,1861年纸张税废除。在新闻出版自由制度的确立过程中,各种利益集团经过博弈最终达到了一个“均衡”(妥协),媒介制度就是这种“妥协”的结果。由于壮大的资产阶级和市民的力量与政府的力量势均力敌,政府在供给媒介制度时就不能完全从自己的利益出发,压制社会其他利益集团。这样,政府和社会力量及其他利益集团在博弈中形成了均衡之势,形成了西方媒介能够独立运行并监督政府这样一套制度安排。

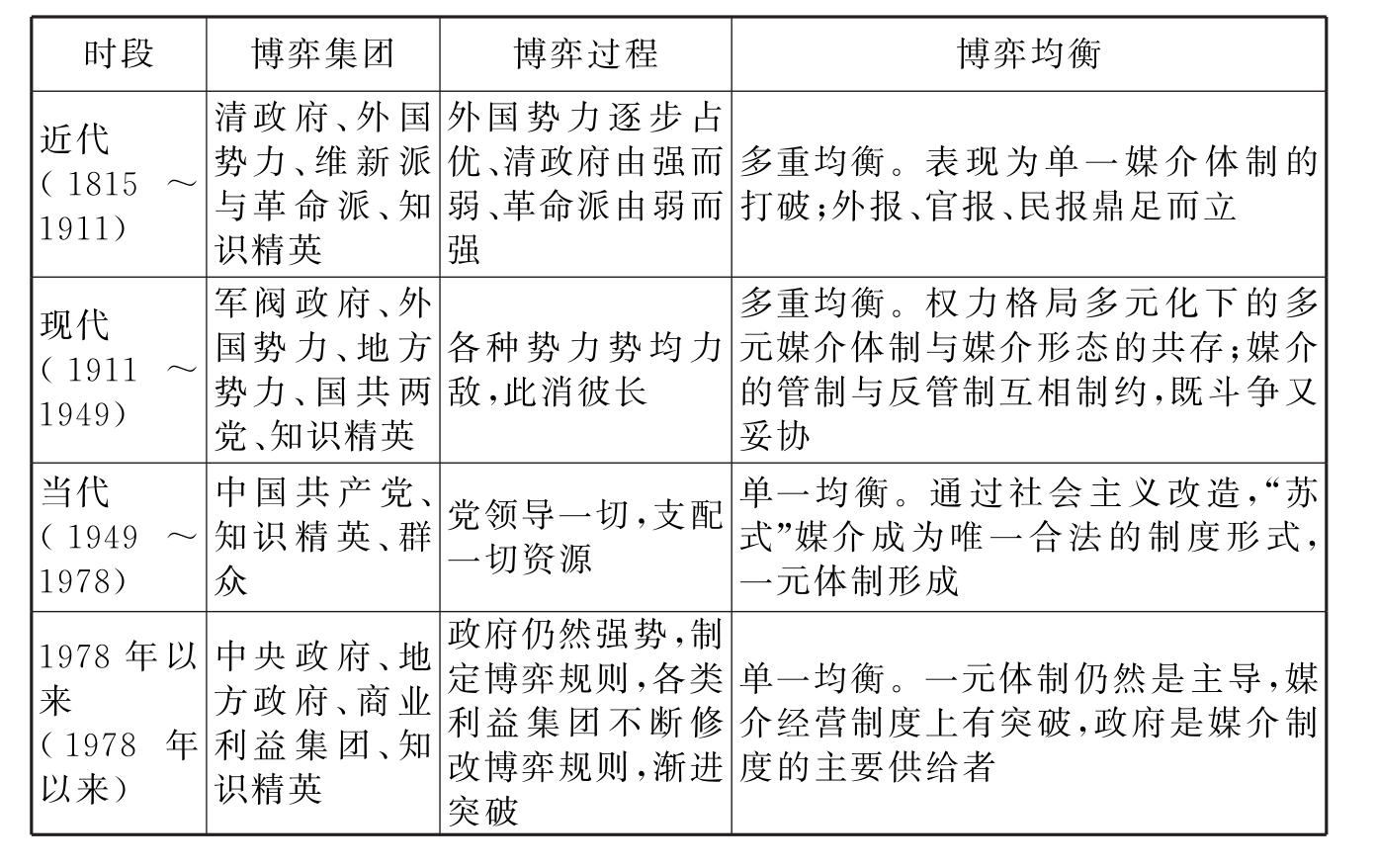

而与西方早期的媒介制度变迁路径不同,中国早期的媒介制度变迁的机制不是依托“个人—市民公共领域”或多元利益集团来制衡国家,而是始于外部力量与本国政府的博弈,博弈的均衡结果是清政府丧失了媒介制度的垄断权和供给权,西方列强将一整套完全不同于中国本土的媒介与制度模式强行植入中国。因此,近代(1815~1911)媒介制度的变迁主要是外国势力、中央政府及社会精英之间的博弈结果, 1911~1949年间的媒介制度变迁则主要是由地方势力与中央势力,党派、知识精英之间的博弈均衡决定;而1949~1978年当代的媒介制度变迁则是中国共产党与其他政治力量、社会力量的博弈结果;1978年以来的媒介制度变迁则由于利益的多元化,博弈也趋于复杂,参与社会博弈的主要行动集团有中央政府、地方政府及其他利益集团,博弈的力量此消彼长,异常复杂,由此决定了当下中国媒介制度的变迁的复杂性。我们可以对中国媒介制度变迁中的博弈与制度概括如下:

表2-4 中国媒介制度变迁中的博弈均衡与制度安排

因此我们可以说,不同的媒介制度安排实际上对应着不同形式的博弈均衡。制度演化理论认为,博弈的均衡取决于对抗双方的力量对比,如果拥护演化的甲群体力量更强,演化将得以完成,新均衡产生;如果反对演化的乙群体力量更强,演化将不会发生。“制度演化尤其是非帕累托性质的制度演化取决于博弈双方的力量对比,即拥护演化的群体与反对演化的群体之间的力量对比以及他们结盟情况。”[42]实际上,特定的制度安排对应着特定的博弈均衡,而特定的博弈均衡总是对应着特定的权力和利益的分配格局[43],通过各种社会力量的博弈,会形成社会中的强势群体和弱势群体,以及一定的制度系统中的既得利益集团。特定的权力和利益分配格局以及既得利益集团的存在会使制度演化充满摩擦和冲突。权力和利益分配格局的变化过程也即博弈的过程。

在整个中国媒介制度变迁的过程当中,我们看到,政府自始至终都起着非常大的作用,是一个十分强势的博弈方。但近代以来的历任政府其博弈能力还是有差异的,正是这种差异一定程度上决定了不同时段的媒介制度安排有所不同。清代前期是一个高度集权的帝制政府,故而清代前期的媒介制度能够维持“邸报模式”,文字狱频发,士人视之如虎。但清代中叶以后,清政府的部分权力为外国势力所削弱,沿海通商口岸和租界成了“国中之国”,政府的博弈能力下降,1900年以后。中央政府的权力又受到地方势力的挑战,成为一个“虚弱的中央集权政府”,博弈能力越发降低。民国以后一直到1949年,几乎没有形成一个统一的中央政府,各路军阀和地方势力的割据使“政府”的博弈能力受到限制,对制度的推行与维持能力降低,即便是蒋介石统一中国后建立的国民政府,也只是名义上的统一,军阀纷争,外国势力、日军的入侵,中国共产党解放区政权的建立,都极大地削弱了政府的博弈能力,蒋介石政府的确是独裁政府,但它的博弈能力并没有我们想象的那么大,这就不难理解为什么民国时期的媒介还能够保持一定的自由度。但1949年以后,中央政府的博弈能力空前强大,一切地方割据,外来势力都被肃清,中央政府不仅能够按照政府的意愿安排媒介制度,也有能力地维持这种制度的施行。1978年以后,尽管有了“经济特区”,但在媒介制度安排及推行上,中央政府的权威与博弈能力仍然是超强的,唯一的变化是地方政府和部门势力日益“做大”[44],与中央政府争夺利益,甚至“阳奉阴违”,在一定程度上制约了中央政府的制度安排。当然,在媒介制度安排上,中央政府仍然一权独大。

因此,在中国媒介制度变迁的过程中,我们可以发现这样一个规律,当政府的力量十分强大时,媒介制度的演化路径是由政府掌控的,媒介制度的供给、施行都由政府设定;当政府面临挑战力量时,这种挑战不管是来自外部势力还是来自内部势力,媒介制度的演化一般会有一个充分的博弈过程,最终的制度安排一定体现了各方力量的对比。当然,媒介制度的演化不仅仅取决于博弈均衡这一个维度。制度演化理论告诉我们,从短期看,制度安排的确取决于博弈均衡,博弈方既定力量的对比以及新制度的创立成本决定了制度演化的方向。而力量对比取决于双方的自然人数,组织程度、所拥有的强制手段及宣教手段,新制度的创立成本取决于其中的宣传费用、组织费用、补偿费用和对抗费用等。但是从长期来看,“一次冲突中的胜方所供给的制度若无法实现双适态,尤其是达不到适意态的话,则制度将不可避免地发生进一步演化,并有可能朝着原先胜方所厌恶的方向演化。”[45]可见,长时段的媒介制度变迁不仅取决于博弈方的力量对比,也取决于制度安排本身的效率及各种力量对这种制度安排的满意程度,如果这种制度安排被证明是无效率且不能令人满意的,则不可避免地还是要发生演化。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。