三、研究结果与分析

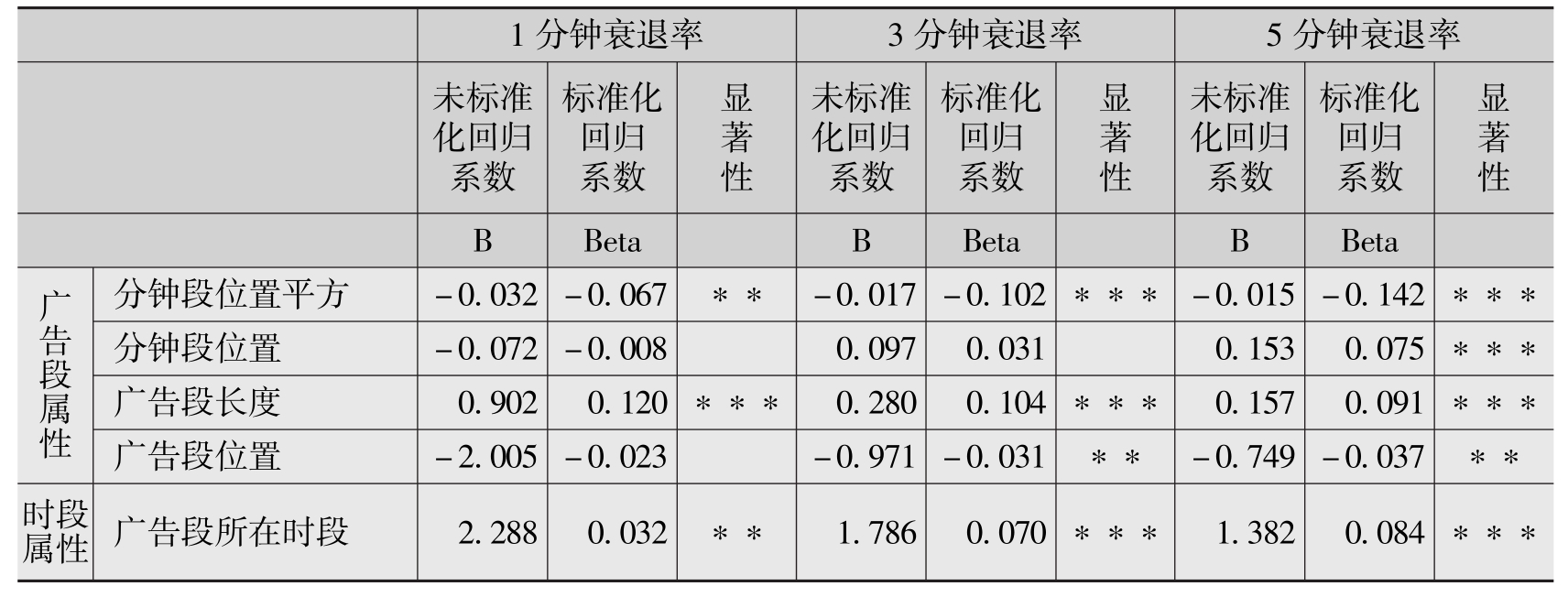

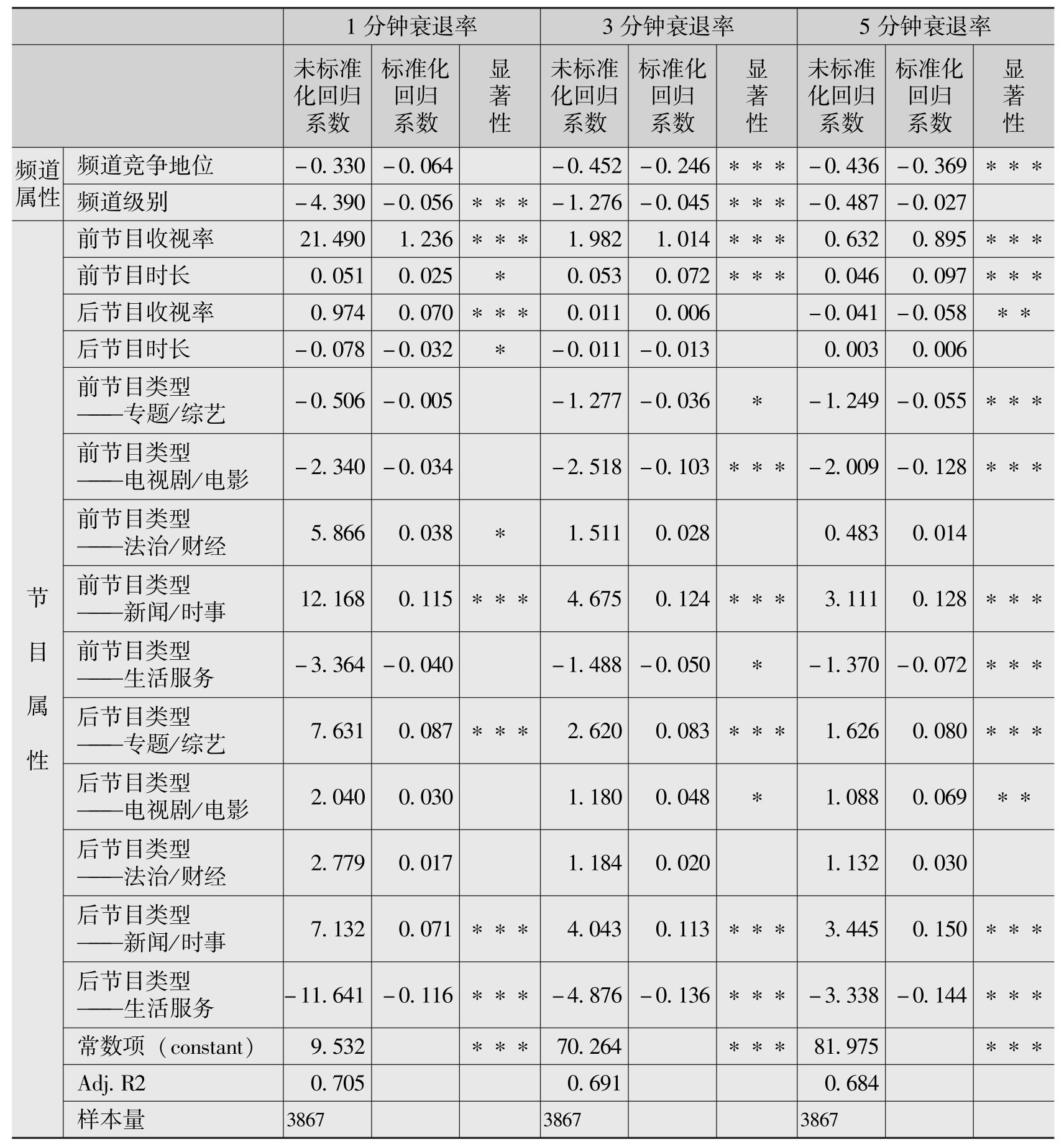

通过统计回归分析,得出广告分钟段位1分钟收视衰退率、3分钟收视衰退率和5分钟收视衰退率与前文所提及的指标体系中各指标的相关性模型(表2)。该模型解释了在控制模型中其余变量的情况下,广告段分钟段位收视衰退率受各变量影响的显著性及程度。例如在表中所提及的“广告长度”与1分钟衰退率的相关性是指在假定其余广告段属性、时段属性、频道属性和节目属性一致的情况下,广告段长度与1分钟衰退率之间的关系。这三个数据模型的数据结果可以让我们对广告分钟段位收视衰退规律,及其与影响因素之间的关系得出如下认识。

表2 黄金段广告分钟段位收视衰退率回归分析[3]

续表

注:∗Coefficient is significant at the 0.05 level(2-tailed);

∗∗Coefficient is significant at the 0.01 level(2-tailed);

∗∗∗Coefficient is significant at the 0.001 level(2-tailed)

数据来源:CSM媒介研究

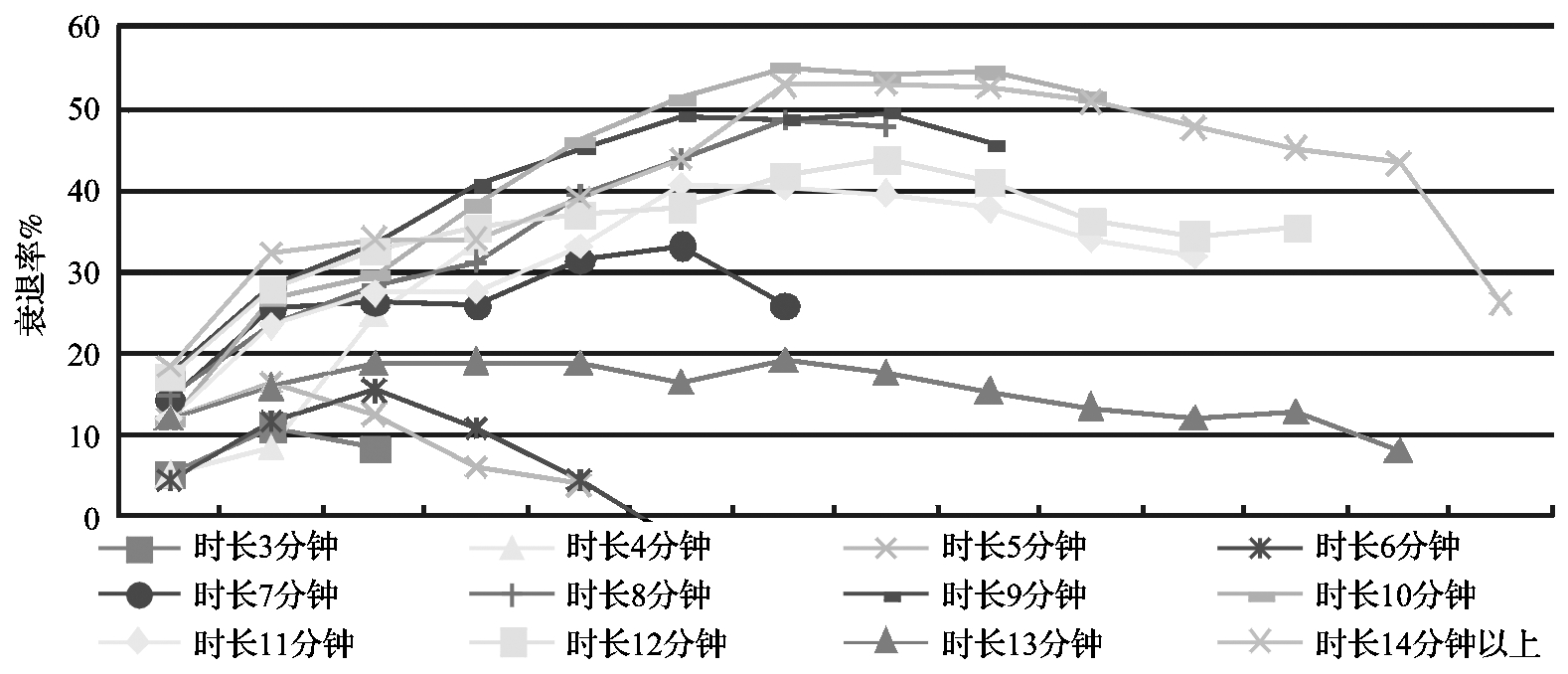

1.广告分钟段收视衰退呈现倒“V”字形

通过研究广告分钟段位置(也就是广告分钟段在广告段中所处的相对位置)与该广告分钟段的收视衰退关系,可以了解节目之间广告收视率的变化曲线。从本次研究的数据结果来看,在1分钟、3分钟和5分钟的3个模型下,节目广告分钟段位置的平方与其广告衰退率相关性显著,且相关系数为负,这说明广告分钟衰退率随着其分钟位置的递增,而呈现倒“V”字形的走势。简而言之,在广告段初始的位置节目衰退率相对较低;随着广告播放时间的增加,广告段收视衰退率会进一步上升,并在某个时点达到最高值;随后广告段的分钟收视衰退率会有所下降。在未经回归拟合的广告段分钟衰退率走势图中,我们已经能够初窥端倪(图1)。

图1 未经回归拟合的广告段分钟衰退率走势图

数据来源:CSM媒介研究

如果将对广告分钟收视衰退率的解释转化为对收视率的解释,那么这个规律意味着广告段的收视率走势呈现“V”字形,即在广告段前半程会出现下降,随后逐步回升,这符合我们对广告收视衰变的一般认识。当然,对于电视台和广告主而言,在广告段收视衰变模式中,其所关注的不仅是广告段收视衰变的走势,更是衰变过程中拐点出现的位置。根据显著性比较强的5分钟衰退率模型,在这个“V”字形中,广告收视衰退率的顶点,也就是广告收视率的最低点出现在5分钟左右。这就意味着在广告段第5分钟前后,观众收视会达到最低点,这是电视台在进行节目编排和广告主在进行投放排期时需要重点关注的对象。

2.广告段长度及广告段位置影响广告分钟段位收视衰退

在1分钟、3分钟和5分钟3个模型中,广告段长度与分钟段位收视衰退率之间相关性均非常显著,也就是说在其他条件一定的情况下,广告段长度越长,其特定分钟段位的收视衰退率就可能会越高。从图1我们可以看出,即便同样是处于第1分钟的位置,广告段长度相对较短的广告段的第1分钟收视衰退率明显低于广告段长度较长的广告段。目前,各电视台黄金段的编排模式比较固定,观众对广告长度的预估比较明确。当观众知道某节目之后电视台会插播较长时间广告的时候,其转台的倾向会更加明显,这就使得长广告段的分钟段位收视衰退率会相对较高,导致电视台虽然投入了较长的广告时段,却难以换回较大规模的收视回报。从北京市场的数据结果来看,将广告段长度控制在6分钟以内是相对比较合理的。

同样符合大家日常经验的是,在同一节目中间插播的广告分钟段位收视衰退率会低于在两个不同节目之间插播的广告分钟段收视衰退率。受到同一节目前后两段之间较强的内容相关性的影响,观众对于节目内广告的容忍度相对较高,使得节目内广告的收视效果往往优于节目间广告。这也是不少电视台尝试采取无缝编排,压缩节目间广告,扩充节目内广告的原因。值得注意的是,节目位置对于分钟段位收视衰退率的影响不如节目时长显著;根据北京市场的数据,当节目内广告的时长超过4分钟以上的时候,其相对于节目间广告的优势已经不那么明显。

3.广告分钟段位收视衰退受时段收视规律影响

观众的收视惯性同样会影响广告段收视率的衰退情况。在日常的收视数据分析中不难发现在收视上升阶段,广告分钟段位收视衰退率为负的情况,也就是广告段的收视率高于前节目的收视率。这主要是由于广告段所处的时段位置正是观众开机率不断走高的时段,更大的潜在观众规模为广告段创造了更好的收视环境。在北京,其晚间黄金段的收视呈现单峰状,在21点前后达到收视率的最高峰。以21点为界限,对广告段所处的时段位置进行分类,可以发现,在21点前广告分钟段位收视衰退率明显低于21点之后。这一方面提示电视台和广告主将21点前处于收视上升阶段的广告段作为重点开发资源,另一方面,也提示电视台和广告主不要将21点之后广告分钟段的收视衰退单纯地归因于广告播出本身,而需要结合广告段的时段位置进行综合考量。

4.频道竞争地位和频道级别与广告分钟段位收视衰退率有关

据CSM媒介过去的研究,在市场竞争中享有更高市场份额的频道,通常在观众到达的广度和观众收视的深度方面都享有优势。市场份额较高的频道通常拥有更高的观众忠实度,这不仅会对其节目收视带来助益,同样会缓解其广告播出时段的观众流失现象。本次研究的结果显示,在3分钟和5分钟模型中,频道市场份额与广告分钟段位收视衰退率显著负相关,也就是说市场份额越高的频道,在特定广告分钟段位的广告收视衰退率倾向于越低。这从广告经营的角度,进一步突出了电视市场“双虞效应”发生的可能———强势频道倾向于拥有更好的广告效果,进而在广告市场上拥有更强的议价能力。

在北京市场上,电视频道的竞争主要在中央台和省级卫视等上星频道,以及北京本地地面频道之间展开。在本次研究中,将频道级别简单地分为上星频道和非上星频道两类,结果显示上星频道的广告段分钟段位收视衰退率低于地面频道分钟段位收视衰退率。这说明在北京地区,上星频道相对于地面频道而言,在广告时段出现观众流失的规模相对较小。需要强调的是,这种现象的出现,一方面与中央台和省级卫视拥有更明显的竞争优势有关;另一方面也与北京作为首都,外来人口众多,本地媒体与卫视频道相比,地域特色相对不明显有关。

5.前后节目的收视率和时长对广告分钟段位收视衰退率的影响值得探讨

在上述3个模型中,广告分钟段位的收视衰退率与前节目的收视率和时长之间均存在比较明显的正相关关系。也就是说前节目的收视率越高、前节目的时间越长,广告分钟段位的收视衰退率就越高,这似乎与大家的日常经验相悖。需要强调的是,本次研究关注的是广告段分钟段位的收视衰退率,而非绝对收视率。在目前的收视市场上,拥有较高收视率和播出时长的节目通常是大众性节目。这类节目的观众规模虽然大,但其中的游离观众比较多,在这类节目结束之后,观众倾向于换台寻找其他节目,故而在这类节目之后的广告段观众流失往往比较明显,广告分钟段位收视衰退率较高。除此之外,高收视节目通常是在最为黄金的时段播出,尤其以在21点前后为多。在这类节目播出的时段,各频道的节目竞争非常激烈,观众可选择节目较多;同时在这些节目结束之后,观众整体收视逐渐进入下滑阶段。受这些因素的影响,不少高收视节目之后的广告段也会出现明显的分钟收视衰退。

在本次研究之前的实验性研究中,在未排除小节目的情况下,广告分钟段位的收视衰退率与后节目的收视率和时长之间有较强的负相关关系,也就是后节目的收视率越高、时长越长,其广告分钟段位收视衰退率会越低。在本次研究排除了小节目的影响之后,后节目收视和时长对于广告段分钟段位收视的影响相对不明显。

6.前后节目类型对广告分钟段位收视衰退率有一定影响

不同类型的节目对其前后广告分钟段位的分钟收视衰退率均有一定影响,在5分钟衰退率模型中,这一情况尤其明显。在这个模型中,除前节目为法治/财经节目之外,前节目为专题/综艺、电视剧/电影、新闻/时事和生活服务节目时,节目与其后广告段分钟收视衰退率均有明显的相关性。相对而言,在这四类节目中,新闻/时事节目之后的广告分钟段位收视衰退率相对较高;专题/综艺和生活服务类节目后的广告分钟段位收视衰退率基本相似,但明显低于新闻/时事节目后广告段的收视衰退。在这四类节目中,电视剧/电影节目之后的观众流失相对不明显,广告分钟段位收视衰退率较低,这与电影和电视剧通常采取多段和多集联播有关。

如果考虑后节目类型对广告分钟段位收视衰退的影响,那么专题/综艺、生活服务和新闻/时事节目对其前广告段分钟段位收视衰退的影响比较大,在这3个模型中都表现出显著的相关性。数据显示,当后节目为新闻/时事节目时,其前广告段的分钟段收视衰退率明显高于其他节目类型;当后节目为专题/综艺节目时,其广告分钟段收视衰退率相对较低;当后节目为生活服务节目时,广告分钟段收视衰退率则最低。后节目为电影/电视剧节目时,其对前面广告时段的收视衰变影响并不明显,不过从系数来看,在电影/电视剧前的广告段的分钟收视衰退率相对不高。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。