一、以“洋旗报”为主干的抗日宣传阵营的建成

1937年11月12日上海租界沦为“孤岛”后,《救亡日报》、《立报》和《抗战》三日刊等报刊纷纷停刊或内迁。11月28日,日本军事当局宣布接管国民党设在上海租界内的新闻检查所,12月14日起迫令各报接受由日军报道部控制的上海新闻检查所的新闻检查。之后,《大公报》、《申报》等又一批抗日报刊被迫停刊或内迁,自“八·一三”抗战爆发后日趋浩大的抗日爱国宣传声势顿时坠入低谷。据1937年版《上海公共租界工部局年报》统计,30种原在租界出版的报刊停刊,4家通讯社停业。在上海继续出版的中文报纸,仅《大美晚报》(中文版)和《华美晚报》两种,因由外商担任发行人而得以免遭日伪的新闻检查。

但是,中国共产党及其他抗日爱国党派、爱国政治势力并未全部撤离,而是留下了一部分宣传力量,采用灵活的斗争方式,开辟新的抗日宣传阵地。当时,中国共产党鉴于上海租界内外文报刊为数甚多,其中不乏有关中国抗战的消息、评论与各类背景资料,决定创办一份纯翻译的小报,利用外报材料报道抗日信息、宣传抗日主张。1937年12月9日,这份纯翻译的抗日小报在上海租界诞生,取名《译报》,日出4开一张,由夏衍主持报务。该报刊登的新闻及言论,全部译自英、美、法等国通讯社稿和上海租界出版的外文报纸,但都经过编者的精心选择与改写,客观地报道了抗战的基本形势,无情地揭露了日军的侵略暴行,并准确地宣传了中国共产党关于实行抗日统一战线政策、坚持持久抗战的政治主张,日销数曾高达2万份。12月20日,《译报》仅出版了12期,即被日军通过租界当局下令取缔。

由外商担任发行人的《大美晚报》(中文版)和《华美晚报》,也因中国主持人的努力而开始发挥抗日爱国宣传的主干作用。《大美晚报》是美国商人主办的报纸,但其中文版在中国编辑人员的努力下,不仅为中国人民的抗战大业及时提供大量真实的抗日信息的报道,还发表过不少宣传正确的抗日主张的文章。1937年12月1日,经中国编辑人员的策划,《大美晚报晨刊》创刊,1938年5月1日后改名《大美报》,虽然名义上还是由美国人史带(C.V.Starr)和高尔德(R.Gould)分别担任发行人和编辑人,但实际上是由张似旭、张志韩、吴中一等中国报人主持编务,刚停刊的著名抗日报纸《立报》的编辑人员几乎原班人马地转移到这一新的抗日宣传阵地上来。《华美晚报》虽然名义上是在美国特拉华州(Delaware State)注册登记的美商报纸,由美国人密尔士(H.Mills)担任董事长兼发行人,但实际上由中国报人朱作同创办并主持,时称“洋旗报”。抗战爆发后,《华美晚报》完全站在中国人的立场上,积极宣传抗战。上海沦为“孤岛”后,朱作同在留居上海租界的其他抗日爱国人士的帮助下,也新办了一份报纸,即1937年11月25日创刊的《华美晚报晨刊》(1938年4月19日后改名为《华美晨报》),与《华美晚报》一样由美国人密尔士担任发行人。这些以外商名义出版的中文报纸,时称“洋旗报”,可以利用沦陷区大城市中租界的特殊条件,利用英、美、法等帝国主义国家和日寇之间的矛盾,可以逃避日伪的新闻检查。

进入1938年后,中国共产党等爱国政治力量及民间爱国人士,也开始或聘请外国人担任发行人,或在外国注册,以“英商”、“美商”的名义在租界内复刊或创刊“洋旗报”。这些“洋旗报”,真实地报道抗战实况,正确地宣传爱国主张,使上海“孤岛”上空重新响起洪亮的抗日爱国宣传之声。其中最早问世的是中国共产党领导的、由共产党员主持的《每日译报》。《每日译报》创刊于1938年1月21日,其前身是《译报》,聘请英商中华大学图书公司主持人孙特司·裴士(Sanders‐Bates)和拿门·鲍纳(N.Bonner)担任发行人兼总编、经理,但实际负责编务的是中共上海市文化工作委员会负责人梅益及王任叔、林淡秋、扬帆等。《每日译报》初为4开小型日报,内容与《译报》基本相同,自2月20日起改革版面、充实内容,除刊登外报译文外,还刊登自己采编的新闻,5月1日起扩充为4开一张半,6月1日起又扩大为4开两张,至6月28日改出对开一大张,并附副刊4开一小张。《每日译报》常刊登中共中央的文件和负责人的文章、讲话,还采用“特讯”、“专电”等形式报道有关共产党和八路军、新四军的抗战消息,反映抗战前线的战况(图12.2)。1939年5月18日,上海租界当局以《每日译报》所刊文字与维持租界安定有所抵触为借口,迫令其停刊两周。与此同时,日伪组织用金钱将英籍发行人裴士和鲍纳收买,致使《每日译报》在停刊期满后无法复刊。

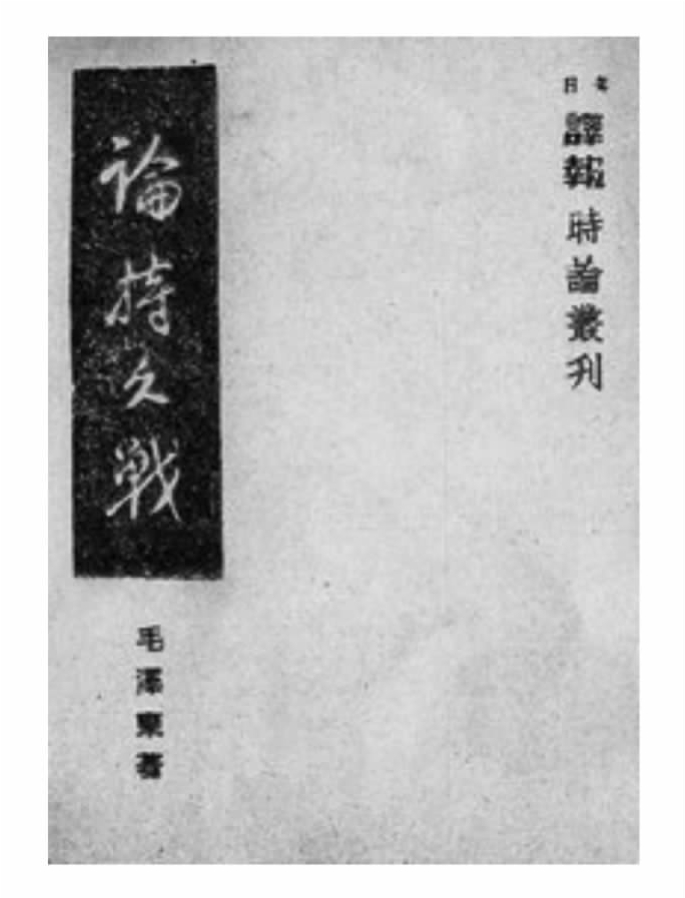

图12.2 每日译报社出版的《论持久战》单行本

继《每日译报》之后而起的是由留居上海的进步与爱国文化人士主办的《文汇报》,创刊于1938年1月25日,日出对开4版一大张,系曾任沪宁、沪杭铁路局高级职员的严宝礼等几位爱国人士集资创办。该报用高薪雇请英国人克明(H.M.Cumine)担任名义上的董事长兼发行人、总主笔,以避免日寇的新闻检查,但实际主持工作的是经理严宝礼、总编辑胡惠生等。当时,《大公报》迁内地出版,《文汇报》就租赁其原有设备代排代印。2月间,《大公报》负责人胡政之以李子宽、费彝民等人的名义,向《文汇报》投资1万元(实际在代印《文汇报》的劳务费及垫付的纸张费项目下扣除),同时还委派前《大公报》记者、当时正在为《文汇报》撰写社论的徐铸成担任《文汇报》主笔并主持编务。《文汇报》创刊后,义正词严地鞭挞汉奸丑类,揭露伪“上海大道市政府”的罪行;积极宣传抗战,及时报道中国军民奋勇抗战的事迹,十分重视报道、宣扬八路军、新四军的战绩,热情介绍八路军、新四军以及抗日根据地延安的情况;拥护中共抗日民族统一战线的主张,呼吁国共合作、一致对敌。1939年5月18日,《文汇报》与《每日译报》、《中美日报》、《大美报》一起被租界当局勒令停刊两星期,此后也因“洋保镖”克明为日伪所收买而未能复刊。

至1938年8月,上海租界内新创办的“洋旗报”还有《国际夜报》、《导报》、《通报》、《大英夜报》、《循环日报》等。此外,《华美晚报晨刊》于1938年4月19日后改名为《华美晨报》,1938年底改组为由中国共产党人直接主持的抗日报纸。

1938年9月后,《新闻报》、《申报》先后挂上了“洋旗”,使上海租界内的抗日宣传力量更为壮大。《新闻报》在上海租界沦为“孤岛”后曾一度屈节接收日伪的新闻检查,9月1日请回原主持者美国人福开森出任监督,以美商太平洋公司承租的名义出版,重新回到抗日宣传阵营中来。《申报》因不接受日军检查而于1937年12月15日停刊,拟迁往香港或内地发展,但成效甚微。在上海租界内大办“洋旗报”的热潮中,《申报》也假托美商名义于10月10日在上海租界内恢复出版。《申报》、《新闻报》挂上“洋旗”后,积极宣传抗日,揭露日寇侵略暴行,斥责汉奸叛逆行径[2]。与此同时,国民党留沪人士也在上海租界内办起了一份国民党中央直辖党报,即11月1日创刊的《中美日报》,以美商罗斯福出版公司的名义发行,美国人施德高(H.M.Stuckgold)担任发行人,国民党人吴任伧、骆美中等主持社务。11月21日,《大晚报》也挂上“洋旗”,名义上由英商独立出版公司发行。

至1939年4月,上海租界内出版的“洋旗报”已达17种之多,总销量约为20万份。这些报纸政治倾向虽不一致,但在报道中国军民英勇抗战、揭露日军暴行和抨击汪精卫等汉奸的卖国言行等方面,都作出了重要贡献。其中不少报刊积极反映八路军、新四军的战绩和中国共产党的抗战主张。

1939年5月后,由于上海租界当局受日本侵略军的胁迫,推出了一系列钳制租界内抗日宣传活动的措施,再加上日伪的破坏与迫害,致使《每日译报》、《文汇报》等一批“洋旗报”先后被迫停刊,“洋旗报”的阵营较前缩小。但直至1941年12月日军进占上海租界止,坚持抗日宣传的“洋旗报”仍有10多种之多。其中影响较大的新办“洋旗报”有:《神州日报》,1939年12月以美商报名义复刊,由蒋光堂主持,接受国民党的经济资助。《正言报》,1940年9月20日创刊,名义上由美商联出版公司发行,刚卸任的上海工部局总董樊克令(C.S.Franklin)被聘请为董事长,实际上是由吴绍澍等主持的国民党党报。

此外,各类以抗日宣传为主旨的时事政治性刊物也在1938年后纷纷创刊或复刊,其中不少也采用挂“洋旗”的手段,其数量不下数十种。其中影响较大的有:《华美周刊》、《译报周刊》、《公论丛书》、《文献》、《上海周报》等。不少广播电台也采取挂“洋旗”的手段,拒绝接受日本侵略者的登记与管理。如华东、东方两家电台于1938年12月相继盘给英商查尔斯·麦德尔(Charles Mader),以英商名义经营。这些挂“洋旗”的广播电台,在抗日宣传上贡献较大的有民智电台、佛国文化电台、福音电台、大美晚报电台、华美电台等。坚持抗日宣传的通讯社则有大中通讯社、新声通讯社、平明通讯社、大光通讯社等。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。