第一节 专题片的类型

电视专题片按内容的不同,可以划分为新闻性、社教性和散文性专题,与此相适应,电视专题片也就分别具有上述特征。

一、新闻性专题

新闻性专题区别于其他专题节目的主要特征在于:它必须围绕新闻事件或新闻人物展开,并尽可能及时编制播出。

2008年初春,在中国南方部分省市,遭遇了一场百年不遇的罕见的雪灾,冻雨形成的冰柱对电力传输线路造成了毁灭性的破坏,南北要塞的京珠高速公路、京广铁路也一度中断,以致上百万人滞留于广州火车站和公路沿线。湖南告急!贵州告急!广州告急!这场突发灾害危机事件牵动着全国人民的心,军民共同开展了一场抗击雪灾的“雪战”。中央电视台和相关省市电视台也同步开展了一场雪灾危机直播报道,对沟通信息、稳定社会、激发爱心、抗击雪灾起到了不可替代的重大作用。在大量新闻报道的基础上,中央电视台利用抗击雪灾报道的新闻素材,及时编制播出了三集新闻专题《雪战》———第一集《暴雪突击》、第二集《千里融冰》、第三集《雪寒血热》。专题片集中呈现雪灾危害怵目惊心、军民雪战振奋人心、全国支援温暖人心。

雪灾刚过,“5·12”四川汶川大地震又爆发。2008年5月12日14时28分,北纬31度,东经103.4度,山崩地陷、江河呜咽。8.0级的强烈地震,将百万生命推到生死边缘,近10万人死亡和失踪。这场新中国成立以来破坏性最强、波及范围最大的一次地震,震惊了世界。与此同时,中国开展了一场气壮山河的生命大救援,其间迸发出的世所罕见的中国速度、中国力量、中国精神也感动了世界。

然而,在这场抗震救灾中,另一个震撼世界的是中国传媒,尤其是电视传媒的快速反应、公开报道,让世界瞩目。在这场信息传播中,电视新闻工作者刷新着中国传媒对重大事件的报道模式,中央电视台、四川电视台等媒体对汶川大地震全程进行了24小时不间断的连续性直播。当救援、救灾还在同步进行时,中央电视台及时制作了六集新闻专题《震撼———汶川大地震纪实》:第一集《灾难突降》、第二集《挺进孤城》、第三集《生死竞速》、第四集《托起希望》、第五集《生命礼赞》、第六集《大爱无疆》。《震撼》专题片以震惊世界的大地震为题材,以灾难的震撼、救援的震撼、爱心的震撼、生命的震撼再次“震撼”着观众。该专题运用大量的新闻直播和现场报道镜头,以最直接的影像语言叙述了地震发生后全国人民支援灾区的真实场景和一个个感人的故事。节目一经播出,便创下了同一时段的最高收视率,并获得观众好评。

新闻专题的新闻性不仅在于所报道事件和人物的时新性,而且还在于新闻专题能够把握住时代的脉搏,抓住社会中的“热点”问题进行深入的挖掘。表23中所展现的题材,如《商战》之所以能获得全国大奖,其关键因素即在于此。

新闻系列专题《商战》由中央电视台和河南广播电视中心联合摄制,这是一部自改革开放以来,第一次全方位、多侧面、客观而深刻地反映我国商界在深化经济体制改革中开展市场竞争的专题报道。该系列专题共分六集:第一集《烽烟突起》、第二集《公关大战》、第三集《广告大战》、第四集《价格大战》、第五集《服务大战》、第六集《环境大战》。新闻专题《商战》把郑州股份制企业亚细亚商场同其他五大商场之间那种“兵来将挡,水来土掩”、明争暗斗、扑朔迷离的情景真实而生动地展示给观众。其意义就在于,《商战》制作者能够在当时进一步深化改革、搞好国营大中型企业,转换企业经营机制、逐步把企业推向市场的背景下,从宏观着眼,从微观入手,以敏锐独特的视角抓住了郑州商战这个典型,通过解剖郑州六大商场“商战”的典型事例,向我们揭示出深化经济体制改革中具有普遍意义的问题。

二、社教性专题片

社教性专题片与新闻性专题片相比,新闻性并不突出,它所强调的是社会性与教育性,兼具知识性与服务性。与此相对应,中国广播电视新闻奖评选,每年分为两大系列专题评选:一是新闻类,二是社教类。社教类专题评奖通常按专题的长、短分为短片与长片评奖。2005年后,中国广播电视新闻奖改革为中国广播影视大奖,每两年举办一次,且将新闻专题与社教专题合并为“专题”评奖项目。

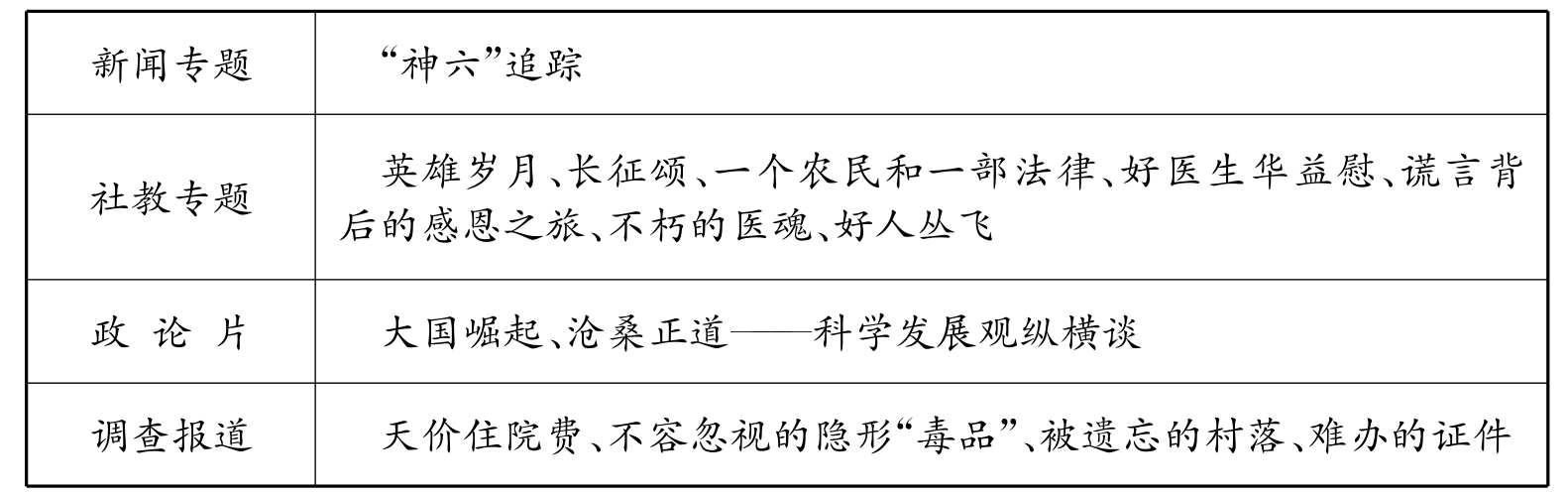

从2005—2006年度电视专题获奖的14个节目中,自然可以清晰地分辨出新闻与社教专题等节目,见表3-1。

表3-1 中国广播影视大奖获奖电视专题节目表(2005—2006年)

从表3-1看出,新闻性专题《“神六”追踪》具有较强的新闻性,它追踪报道了2005年7月13日—10月12日“神舟”六号飞船,从抵达酒泉发射中心开始到发射成功的全过程。而社教性专题,除了具有较强的时代精神外,毫无“时新”性可言。如文献性社教专题片《英雄岁月》和《长征颂》分别叙述了70年前的抗日战争和红军长征的故事。《英雄岁月》讲述了东北抗日战争隐蔽战线英雄的故事,如第一集“刻在大地上的红色档案”,讲述的是共产国际情报组织中国支队对日本军事情报进行侦破,对打击日本和阻击日本进攻苏联起了重大作用。《长征颂》更是给我们讲述了一些长征途中闻所未闻的故事:为了保证长征途中女红军即将分娩的生命,首长下令“打出2小时生孩子的时间”;几百个红军战士在经过异常艰难的过草地、吃皮带的生活后,却熬不到长征胜利的最后一刻,几百个战士在草地上相倚背靠、席地而坐,永远定格在黎明之中,无一人苏醒。这一个个鲜活的生命,犹如一尊尊不朽的雕像,永远活在人们心中,它给观众带来极大的心灵震撼,它使我们认识到,今天幸福、稳定的生活的确来之不易,它是由千百万战士的鲜血和生命换来的,应当倍加珍惜、万般呵护!由此,这类专题片的社会教育意义显而易见。

社教专题的社会性体现在题材选择的广泛、多样性上,即使是历史文献题材,也要与时代紧密联系,蕴含着当代精神。在人物专题报道中,要突出人物的精神风貌和社会示范作用。表24中的社教人物专题《凉皮苗大娘传奇》讲述了一个普通老大娘,为使大批下岗职工走出困境,脱贫致富,无私地将自己的绝活手艺传给一群下岗工人的事迹。该片从平凡人物中发现典型,在普遍性中寻找特殊性,塑造了苗大娘扶弱济困的形象,使作品具有强烈的感染力和冲击力。

社教专题从社会现实出发,注重题材的贴近性:贴近生活、贴近实际、贴近群众,反映社会焦点,紧扣时代脉搏,弘扬社会正气,与社会政治、经济、文化及社会现实生活同步发展,在引导社会风气、推动社会和谐发展方面发挥了重要的不可替代的作用。

三、散文性专题片

20世纪80年代,如果要问主导中国电视潮流的专题节目是什么?那么,可以毫无疑问地回答是散文性电视专题。一大批优秀电视节目将散文性专题片推向顶峰,像《话说长江》、《话说运河》、《让历史告诉未来》、《西藏的诱惑》等等。

散文性电视专题注重电视片的文学性、抒情性。不论是山水风光,还是历史文献,或人物素描,其专题表现的不在“事”,而在于以“事”抒“情”,借“景”写“意”。散文性专题的主观表达与新闻性专题的客观叙述形成强烈的对比,其解说词的写作往往采用诗、歌、散文的笔法创作,文学性十分突出,如果抛开画面语言,电视散文性专题的解说词就是一篇散文或一篇长诗。

《话说长江》可以称得上是散文性专题的扛鼎之作。1983年8月7日开始,中央电视台在每周日晚上黄金时间播出25集电视专题片《话说长江》,播出时间长达半年之久,其受欢迎的程度是“空前”的。一方面,与当时的媒体环境有关;另一方面,《话说长江》优美的画面、精彩的解说为该作品增色不少。《话说长江》从长江的源头开始,顺流而下,分集介绍了长江沿岸某一地区的山水风光、历史文化和风土人情。该片既没有曲折的故事,也没有贯穿始终的中心人物,但它却以充满激情的想象,将唐宋诗词与沿岸风景民俗融为一体,构成了一幅壮丽的山川河流图景。

继《话说长江》之后,1986年7月5日至1987年3月28日,中央电视台又连续在9个多月的时间里,定时播出了35集的《话说运河》。这部片子吸取了《话说长江》的经验,在文学欣赏性上进一步下工夫,专门邀请了京杭大运河沿途四省二市的著名作家、艺术家参与创作。他们站在文化的高度来撰写专题片解说词,并以哲学家的睿智和历史学家的深厚来审视运河的历史与现状,为作品增色不少,同样创造了较高的收视率。

20世纪80年代,以中央电视台《地方台50分钟》栏目(后改为《地方台30分钟》)为平台,安排播出了一大批以散文性见长的电视专题,同时也成就了一批优秀的电视专题编导。像原青海电视台的编导刘郎(现为浙江电视台编导)的代表作《西藏的诱惑》;湖南电视台编导刘学稼的代表作《湘西,昨天的回响》;新疆电视台的编导章德益、李光明的代表作《明天的浮雕》等。这三个电视专题片分别被誉为电视文化片、电视散文片和诗化的电视报道的经典之作。尤其是《西藏的诱惑》,可以称得上是散文性电视专题的典范。该作品创作于1989年,时长50分钟,作品辞藻华丽,不囿于客观的再现和平铺直叙的介绍,而着力于主观情感的抒发,对西藏教徒“朝圣”精神的赞美———“人人心中有真神,不是真神不显圣,只怕是半心半意的人”。该作品画面优美,但不囿于西藏秀丽山川的展现,而是通过四个艺术家的西藏之旅,着力表现了西藏对人的诱惑是“那样的强烈,那样的不可遏止”。“像山野诱惑春风,像草原诱惑骏马”,“像旭日诱惑晨曦,像星星诱惑黎明”。编导刘郎以他的作品写出了他对西部生活的独特观照与感受,他不仅将自己的思考融汇于西部社会生活和自然景观之中,更是透过西部的山水风情,揭示了西部文化的性格、气质和精神境界。

到了90年代,电视纪实潮的兴起和综艺节目热,使散文性电视专题逐渐淡出人们的视野,尤其是随着一些电视批评文章对该类电视专题的责难,让人觉得这种文学性极强的电视专题将会永远退出电视媒介市场。未曾想,新世纪之交,刘郎的专题作品《江南》(1998年,六集)、《苏园六纪》(1999年,六集)和《苏州水》(2001年,五集)所引起的强烈反响,似乎又让人看到了这种散文式电视片的希望。这说明,多样化的题材与风格仍然是当代电视观众的期望,高品位的审美作品同样有着较大的受众市场。《苏园六纪》一经播出,即成为苏州街谈巷议;《苏州水》的播出,也赢得了一些批评家的热情赞扬。

编导刘郎在《苏州水》(1)的编导阐述中曾这样谈到了他的创作意图和结构:

“苏州寻水”

(一)

置身于寒山寺的晋明塔作姑苏远眺,有看不尽的城烟水霭。在这样一个“浪下三吴”之地,到处都是水,难道这水还要“寻”吗?

本片要寻的,不仅是具象的水、现实的水,而且是历史的水、文化的水。水文化是吴文化的放大,苏州城是水文化的浓缩。我们要寻的,是一座已有2500年悠长历史的文化名城的精魂。

苏州的水域很阔大,但浓缩到一座园林里,却不过是一泓之水;苏州的水面很简静,但它却连通着五湖四海,就说苏州的刘家港吧,当年的郑和,就是从这里下的西洋。

(二)

本片的拍摄,当从以下这处内容入手,水与古城,水与平民,水与园林,水与文化。在分量与篇幅设置上,这些内容,不能等重,也不能等长。经过了数月的激动与煎熬,才最终写成了《与水为邻》、《吴中底蕴》、《长河回望》、《水影花光》与《水乡寻梦》五个章节,也有点暗喻五行的意思。

中国哲学两个最早的源头,是阴阳与五行。“阴阳说”而不是“阳阴说”,恰说明水的优先地位。《尚书·洪范》论列五行的排法,即为“一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。水曰润下,润下作咸”。水,既是构成世界的五行之首,又是构成苏州古城的要物。当然,在五行之中,水与其他诸物都是相互依存的关系,水与苏州,道理亦然。五行之水与苏州之水,从来就不是孤立的,所以,一定要写好水在苏州文化当中的渗透。从客观与微观的双重角度,写好水与文化的关系,将是本片最具意义的求索。

中国哲学是订单的哲学,是阴阳五行的关系,启发了本片的创作初衷,因此,它力求一种写意的格调,虽然它最终要以细节构成。

(三)

若要以影视手段追溯吴文化,却不比纸上写文章,仅一枝妙笔就可生花,好的意思一定要有好的画面作支撑,作前提。可恰恰这些亮点统统都是“过去时”。众所周知,影视手段最拿手的是“进行时”,而这些吴文化的亮丽之处如何再现呢?这真是本片的难题,同时,也是影视艺术的共性。

鄙人坚信,在艺术世界里,有多少创作的难题,就有多少变通解决的方式。至少有一点可以肯定,本片所遇到的难题,逼得人直把自己的目光从吴中的古代移向了苏州的今天。但刘郎向来认为,拍摄表现苏州题材的作品,即使着眼于今天,吴文化的底功却一定要下够。明代作家张宗子曾言“木坚而焰透,铁实而声宏”,实在道出了一种至理。仲呈祥先生也有这样的说法,“在日益激烈的影视艺术竞争中,创作者最终拼的是思想,拼的是学养,拼的是功底”,亦是言也。

(四)

古城中众多的古井仍然在使用。青石井台上,那一条条深深的绳印,分明是千百年苏州水养育苏州人的见证物。桃花坞的年画照旧在印刷,那纯净之水,每天都在调制浓艳照人的万紫千红。这古老的木版,分明是江南地区书业鼎盛数朝的活化石。

这只是水与苏州人的生活,水与苏州城的文化直接关系的表征之一二。作为一部文化艺术片,《苏州水》将更多着眼于对后者的挖掘。

吴冠中先生笔下的不少意象萌发于苏州,反过来又被作为苏州刺绣的底本,形成了对苏州文化的艺术滋养。

陈逸飞先生的一些水乡题材取材于苏州,由于那些油画蜚声海外,也使全世界的人对苏州之水产生了深深的向往。

是的,水,一旦进入文化的领域,它的魅力便可以无限扩展,寻水的思路也可以不断地延伸。

这便是一种水的传递,也是一种以水为焦点的循环。

(五)

水的主题,对于人们来说,从来没有像现在这样重大,这样敏感。一听说刘郎在作《苏州水》,朋友们都立刻觉得这是一个好题材。但是,也有朋友很正常地产生了误解,以为这是一个与环保相关的话题,一如“救救太湖”之类。一部高品位的艺术片,想让作品富有较深内涵,如果不脱离浅显的教化和直白的功利,其前景是难以设想的。

海德格尔曾对现代文明的负面影响做过这样简洁的概括:“机器破坏花园。”苏州概莫能外。有一次,在拍摄田野景观的时候,我曾观察到即将干涸的小河道里,几尾小鱼接近生命尽头的状态。那一些生命原本的轻灵变作了挣扎的沉重。即便如此,在一摊污浊的液体中,它们还仍然做着生命最后的跳跃。鱼,有时比人不知顽强多少倍。有时我窃想,在文学作品中,先秦寓言很伟大,因为它们简练而精到地把主观与客观、人物与事物的关系交融得如此天人合一。往古先哲的思想,就是伸展出寓言的翅膀,做出了越历千年的遥远飞翔。由此想到,只有让水的话题像寓言一样,具有思考的价值,才能让人真正地珍视起人的生存根源,同时也真正地珍视起一种文化的母体。

经过对前贤著述的仔细披阅,同时也经过对当代苏州的具体体验。我个人认为,吴文化的最大特点之一,就是将精神世界、文化情趣与现实生活交融于一体,并产生新的水一般的融化力。苏州的水简静平流,绝无风生水起之态,然而,在幽幽水巷之内,在夕阳古寺之间,苏州的故事却是那般的烟水迷离。苏州的水的变迁告诉给人们的主题,恰就是本片采自江南水乡华滋温润的精魂。

苏州的历史,即是水的历史。从历史的角度讲,任何文明都会失落,只有它的经典意义能够长存。往昔的苏州之水,曾经那样的通明剔透;现在的苏州之水,也肯定在将来面目全非,由水乡成为一个梦乡。但是,由水派生出来的曾经深深地影响着中国历史的吴文化还在深深地影响着一代又一代的人,这就足够了。

(六)

这时节,复苏的万物,都充满着生命的浆汁与活力,也特别地渴望着水的滋养。顺着这一思路作苏州寻水之旅,这水,我们一定能够寻到的。寻到了它,就寻到了东方文化的诗眼,寻到了中国水土的文心,也便寻到水城苏州的精魂。

著名电视艺术评论家仲呈祥对《苏州水》给予了诗一样的评价:

“看刘郎的作品,从《西藏的诱惑》到《上下五千年》,再从《江南》到《苏园六纪》,直至新近问世的《苏州水》,其解说词思想的精深、文辞的精美,其画面构图的匠心、用光的考究,交融整合出作品具备的难能可贵的思想品位、文化品格和美学风貌。观众会强烈地感受到荧屏背后的编导刘郎是一位货真价实的有思想、懂艺术的‘行万里路,破万卷书’的电视人。他拍《苏州水》,不仅遍查水巷园林,做了大量的采访,而且饱览群书,精心研读了三百多部相关的典籍与史料。他要表现的不只是具象的水、现实的水,更是历史的水、文化的水。在他看来,水文化是美文化的放大,而苏州城则是水文化的浓缩。他以当代人的全新意识和眼光娴熟地运用电视视听语言,对一座已有2500年悠长历史的文化名城的精魂———‘水’,进行了‘思’的诠释和‘美’的表现。观众获取的是东方文化的诗眼,是中国水土的文心。因此,我认为,在当今人类文化创造和审美鉴赏日趋开放和多样化的伟大时代,面对一股来势不小的媚俗思潮,刘郎的追求,连同刘郎的作品,都是中国电视界的骄傲和幸事。

“一方水土,因风雅而美丽;一座城市,因教养而文明。作为一个异乡人,刘郎对苏州和苏州人民,怀有极深的感情,他对博大精深的吴文化、水文化怀着‘敬畏’之情。正是创作主体的这股生气,令《苏州水》水滴石穿,神游象外,具有东方美学特有的意味与魅力。

“有创作激情无文化眼光,《苏州水》可能四溢横流,无所指向。有创作激情更有文化眼光,《苏州水》才会流向‘文化与人’的题旨,才会自然而然地流淌出幽深的人生诗情。刘郎凭借深厚的文化功底发现:苏州的水,从古到今,不仅繁荣了经济,而且滋养了文化,更影响到了人的性格。‘承传本体,它能够上接主流;含纳支流,又能够兼容并蓄。’他对‘一泓淡淡的苏州水’的这种颇具现代意识的人文观照,深刻而又生动地揭示出作为中国传统文化重要组成部分之一的美文化理应张扬的优势与品格。由是,他从‘水的内向、水的灵秀和水的温柔’营造的‘环境的恬恬静静’中,看到苏州这座状元数量曾居全国之最的城市里人们‘心态的不躁不浮’和‘读书好学传统’的当代价值,从而是为中国优秀传统文化的伟大复兴注入了新的时代内容。文化是培育人、塑造人、凝聚人的重要精神力量。《苏州水》正是含而不露地以建设先进文化为指针,既继承继续弘扬中华民族的优秀传统文化和民族精神,又自觉吸取改革开放的现实生活的新鲜丰富的文化营养,并加以交融、互补、融合,由水而论及文化,由文化而论及人的精神,从而在荧屏上升腾出催人奋进的人生诗情。”

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。