三、农村法律服务过程中的人际传播

在农村法律传播中,除了政府最为依赖的组织传播和受众接触广泛的大众媒体传播,一些在以前不被重视的传播方式,在变化了的农村社会文化环境中作用慢慢凸显出来。法律传播本质上是通过法律知识的传授和法治观念的渗透影响公众的思维方式、价值观念和行为规范。人际传播是传播实现的基本途径,一方面人际互动简洁,受众可以直接反馈自己的疑问寻求解答,传播效率高;另一方面面对面接触时传播渗透力最为强劲,并且当事人出于切身利益的关注和传者个人因素影响,传达的观念更能深入人心。J市对农法律传播服务也已经开始注重法律服务过程中人际传播的作用,尝试建立了一种村级行政组织末梢进行延伸的学法中心户制度,这是典型的农村法律服务过程中的人际传播,旨在于农民日常生活中实现缓慢的渗透。

1.“学法中心户”:意见领袖的二级传播

J市为解决农民学法组织难的问题,提出了一种“建好学法中心户,培养法律明白人”的农村普法新思路。即每个村庄按照自然居住条件,每10~15户为一个学法小组,并选出中心户长。作为“学法中心户”,每户培养一名“法律明白人”,以中心户长为中心,理想上计划每月组织集中学法不少于4小时,每人每天自学不少于半小时。

从传播学角度来看,“学法中心户”制度意在建立一种“二级传播”乃至“多级传播”的渠道。学法中心户一般是村里比较有威信、有影响力、文化水平和见识较高的人,他们被期待承担起“意见领袖”的角色。意见领袖是传播渠道上的中介人,他们分布在乡村日常生活中,在其交往圈子中一般属于见多识广、消息灵通的人,社会地位较高,较有威信。相比行政组织的疏远和大众传播的城市化倾向,意见领袖的言语口音、认知结构、价值观念、个人利益等都更加贴近普通农民,而且他们通常都是将从组织传播或大众传播获取的信息和意见加工过滤后,在轻松和谐的人际交往中以喜闻乐见的方式传递出去,影响更多的受众。因此,在社会结构日益松散的乡村中,“学法中心户制度”是在尝试弥补传统法律传播方式的不足,在乡土社会生活中培养“传播中介”、“意见领袖”,培养散点状分布的乡村传播节点。

苏力在《送法下乡》一书中曾经指出:“由于种种自然的、人文的和历史的原因,中国现代的国家权力对至少是某些乡土社会的控制仍然相当松弱;送法下乡时国家权力试图在其有效权利的边缘地带以司法方式建立或强化自己的权威,使国家权力意求的秩序得以贯彻落实的一种努力。”学法中心户制度就是这样一种努力,这种官方安排、部署的二级传播网络,一定程度上是国家权力、行政组织的末梢向村民生活世界的延伸,试图增加对分散村民的影响力和控制力。

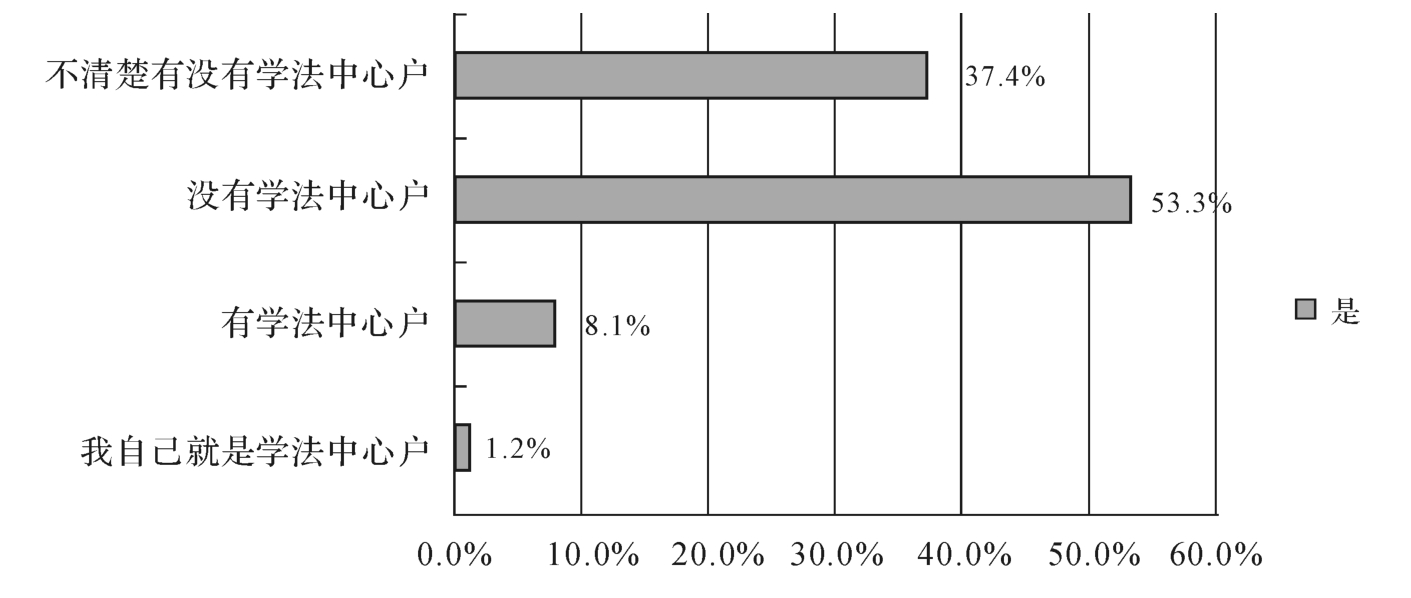

调查发现:如图6-10,1.22%(3人)的受访者本身是学法中心户,8.13%(20人)的村民知道有学法中心户,两者相加也占样本总体的9.35%,其余90.65%的村民不知道有没有学法中心户,知晓率难以让人满意。

图6-10 村民对学法中心户的知晓度情况

调查中出乎我们意料的是,一位村民在调查中很肯定地告诉我们:他不认识什么“学法中心户”,但住在他隔壁的村干部介绍说这位村民本身就是学法中心户。另外,我们曾经找到一份J市各村庄的学法中心户联系名单,统计共有612位村民,排除掉其中的村组干部和退休干部后,我们随机抽取20位学法中心户进行电话确认,其中14位均表示不知道自己是学法中心户,也不了解学法中心户的学法要求和作用。其中1位村民称自己的丈夫是中心户,家门口挂着一个中心户的牌子,但是丈夫大部分时间在外打工不回家,她本人不太懂法;5位电话无法接通。这从一个侧面印证了学法中心户队伍可能含有水分,不排除拼凑名单、形同虚设等负面情况。目前学法中心户制度可能在具体落实上还存在不少的问题,未能发挥当初制度设计时的理想效果。

仅有的3名学法中心户中只有2人称他们经常会给周围邻居、朋友讲讲法律,经常有村民向他们借阅法律书籍,偶尔也有村民向他们请教法律问题。不过3人同时表示经常参与过村民矛盾调解(最终通过问卷确认3人都是村组干部)。由于知晓学法中心户存在的村民太少,我们无法通过问卷判断他们对这一制度的态度。

访谈中,在听我们讲解完学法中心户是怎么回事后,很多村民认为这是一项“做给上面看的,没有真事,一阵风儿就过去了”。这在一定程度上反映出,村民中存在一种对基层干部和基层工作的不信赖情绪,由政府推动的“学法中心户制度”被惯性地视为“空心形象工程”。同时,学法中心户在传播渠道上的直接信源是村干部,上级下发的学法材料、书籍等等经过村干部发放给学法中心户。但调查中我们发现村民对那些和村干部交往密切的人缺乏好感,常常称之为:“二腿子”,暗讽他们围在村干部周围趋炎附势、求取好处。

一位在村委会旁边开店的村民,常常和来店里买烟的村干部聊上几句,他和村干部私交不错,对村里情况比普通村民也更加了解,他介绍说:

“现在也不怎么开会,法律培训、宣传栏什么的都是应付上级检查的,参加那些会的都是些‘二腿子’,他们跟村干部比较熟,村干部有什么事就叫上他们,搞培训的时候充充人数,要是领导检查就先教他们怎么回答。这些‘二腿子’也能从村干部那里拿到些好处,比如不用交义务工的钱,他们去开会就算出了义务工了,还有一些低保名额什么的,就给这些与村干部关系比较好的‘二腿子’。每个村干部身边都有这么几个人吧。”[19]

可见,以行政组织的权威选定的“意见领袖”未必能获得村民信任,其在真实的社会生活中很难像制度设计者设想的一样理想化地运行。

究其原因,在客观方面,大量外出务工造成的空巢人口结构也给中心户制度带来很大的障碍,有见识有知识的中青年常年不在家,留守人群文化素质偏低,难以配合充当“明白人”或积极的学法者;有村民表示:“大家都各忙各的,谁会管闲事去教别人学法?”从村民的表述中,我们也可以看到学法中心户制度遭遇到传播动力不足的问题,在没有制度约束或物质奖励的情况下,要求学法中心户自觉自发组织周边15户村民定期学法是很难实现的事,即使将他们编入了学法中心户这个“半法律的赤脚法律工作者”行列,也会因为传播意愿和接受意愿过低而出现“有名单无传播”的现象。

应该说,学法中心户制度设计初衷是好的,以千千万万的中心户为传播中介在日常人际交往中传播法律知识,但是传播者根据实际需要设计、部署的“两级传播”因为农村状态的独特性产生了一系列水土不服的状况。官方指定的“学法中心户”名单上登载的村民无意或无力扮演意见领袖;官方也未能给“学法中心户”提供更加丰富、更加有效的信息可供传递;行政力量难以强制“学法中心户”在人际交往中必须传播法律信息……但这并不代表村民生活中不存在人际法律传播的可能。实际上我们在调查中发现,国家大政方针、村镇小道消息、新奇的电视节目内容等等常常引发频繁的人际信息流动,里面也不乏法律知识的交换、地方化解释和法律态度的传染被传染等。只是,按行政意志编制的二级传播网络很难模仿乡村生活中人们聚在一起相互影响的人际传播的氛围。

2.“乡土法律人”:法律实践的人际传播

除了正规的组织传播,政府系统还有一种方式与农民的生活发生联系,那就是公检法司等机构和律师、法律工作者等一批“政法口”工作人员和办事的农民之间的人际传播。法学家苏力将这些与农民直接接触的政法系统及其边缘的法律人称为“乡土法律人”[20],检察官、法官、警察、联防队员、公证员、民政干事、司法助理员、律师、法律工作者等都属于此列。

村民因为诉讼、纠纷等事务与“乡土法律人”接触的过程,就是一个“普法”的过程。这是一种“一对一”的单兵教练式规训。农民是抱着办事或解惑的目的,心态上更加积极主动,处于活跃的信息接收状态,而且法庭的气氛、法律人说话的语气词汇、档案卷宗背后的程序化、判定和解决问题的依据等等都无声无息地传递着信息。“短兵相接式”的人际传播会对当事人产生影响,达到“法治文化”的规训效果,这种影响或许会远远超过一次心不在焉、照本宣科的普法讲座。

访谈中一位61岁老奶奶,她家最近与邻居因土地纠纷打官司胜诉,这一难得的诉讼经历让她树立了坚定的法律信仰:

“打官司打赢是件很光彩的事!有理不怕打官司,只要占理,官司一定能打赢,打赢了长志气。那家人家不占理,和别人家也闹过矛盾,不是好人家。法官是很公正的,法院的判决大家都服气。”[21]

这位不识字的老奶奶经常跟来她家小卖部买东西的人提起打官司的事,访谈中也反复向访员讲述,乐此不疲。事实上,这位目不识丁的老人就在与法庭法官、法律工作者的接触当中获得了某种观念和信仰,并且主动地在她的人际关系圈子中传播出去。而且在她的亲友圈子中她的亲身经历应该比几十本法律条文更加具有说服力,传播效果更好。

一位镇法律服务所的法律工作者告诉我们:

“现在农村里改变最大的就是一句话:说不对了,咱们法庭见!现在人都这么说,改变确实很大。我不跟你闹,到村组协调不好了,我们法庭见。这么说的人很多。”[22]

我们的调查也显示村民中有过“打官司”这种法律经历的人有6.9%,而到上级部门上访过的人占总样本的8.1%,这都是不低的数字,或许有些干部会将这视为社会不稳定因素,访谈中就有村干部向我们抱怨:

“在农村,没有什么法律不法律,只有讲不讲理。他有理没理都往政府部门跑,就是越级上访,给我们的工作带来不少麻烦。上访已经成为农民威胁村干部的一种手段。跟农民打交道,有时候你必须得用一点‘匪’气。”

这种想法反映了有些基层干部未能领会“法治”的精神精髓,将“法治”简单地视为一种“治理术”,实际上农村法治不仅是为了国家对农村社会的掌控和管理,更重要的是培育人们对法律之公平正义的信仰,增强农民素质,使其能在现代社会更好地保护自己的权益。上访、闹纠纷、打官司不应该被生硬地划为社会不和谐因素进行压制。实际上,这些时候反倒是进行法治教育最好的时机,应该用“法治”来建设性地解决纠纷和问题,纾解社会矛盾,树立法律信仰。

通过此次调查,我们惊奇地发现,曾经去法院、司法所、法律服务所等机构咨询过相关法律问题的超过五分之一强,达到21.5%。相比农村受众对普法活动的普遍冷淡和极低的知晓度参与度,这已经是让人既惊讶又惊喜的高比例。证明当前在农村存在对法律咨询的制度性需求。同时,农民在生活中也存在比较大的法律信息需求。尽管普通百姓可能并没有关于法院和镇政府或法律工作者、律师的严格区分,但在他们心中这些机关或人员都是说理的地方。这是乡间法律服务的产生和生长的动力,这种内在需求是极好的传播契机。此时最重要的是了解他们需要什么,在他们需要的时候给予充分的信息供应,“雪中送炭”是比“牛不喝水强按头”更有力量的传播方式。

另外,村聘法律顾问也是将法律服务战线进一步下移的尝试,目前J市倡议经济条件比较好的村集体像一些企业一样,聘请法律顾问。一方面为村干部解决村里的矛盾纠纷提供法律支持;另一方面也是方便农民寻求法律服务资源。走访中发现,在J市约80%的行政村都聘有法律顾问。顾问大多是镇上法律服务所的法律工作者,并按照J市司法局统一印制的村法律顾问聘任书和聘任合同提供有偿服务。

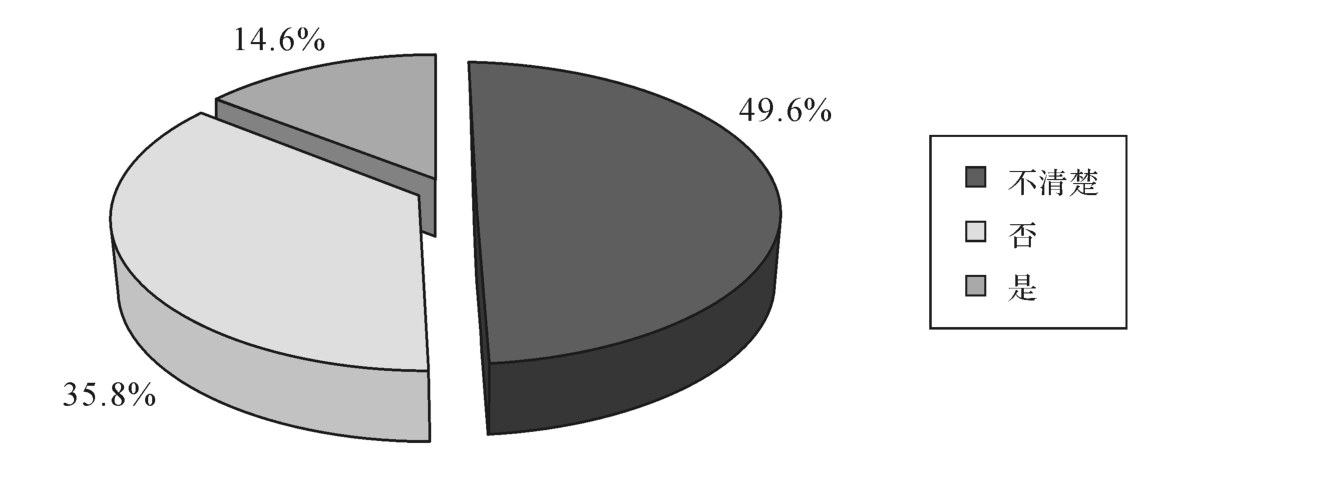

然而村聘法律顾问目前在村级宣传不够,如图6-11所示,仅14.6%的村民知道村里聘有法律顾问,85.4%的村民不知道或者不清楚自己村里有法律顾问。调查中,仅12个人(4.9%)曾经找法律顾问咨询过问题。可见村聘法律顾问没能充分发挥作用。之所以如此,主要是因为村聘法律顾问一般不驻村,村干部称有事情的时候会打电话给他们,有时也会介绍村民自己去镇上找法律顾问。但普通村民一般不了解村里聘有法律顾问,也无从得知法律顾问的联系方式。实际上,如果能每家农户发放便民联系卡,律师定期到村中接待咨询,可能会更方便农民解决生活中的法律疑问,法律服务的提供保持近距离可触及,有疑问可以咨询,有法律需求能近便快捷的寻求帮助。

图6-11 关于村民对村聘法律顾问知晓程度的统计

其实,人们的法律意识并不完全直接来源于对法律条文的学习,更多的是来源于日常行为的反馈过程。各种法律行为和违法行为都会产生反馈作用,比如依法签订合同,合同对产生法律约束力,双方履行了合同义务,就强化了相应的法律意识;同样,违法犯罪行为受到法律制裁,让人们体验到法律的权威。一个人的法律习惯、法律心理、法律观念等法律意识的形成,不是先天的,而是后天实践中的经验积累。[23]因此,整个法律服务和普法应该结合起来,法律服务的过程就是普法的过程,人民调解的过程也是普法的过程,将整个司法过程都调动起来,每一个过程都能生动地传递法律信息,都对应着一个普法宣传的平台。例如在不涉及个人隐私的情况下,人民法庭和人民调解庭向民众开放,欢迎群众来旁听;实际上民调主任或司法助理员到村里调解矛盾的时候,肯定也是围着一大帮子人看热闹,近在身边的法律实践,其传播效果是可想而知的。

总体来看,依附政法系统法律服务产生的人际法律传播在逐渐增多,但规模比较小,而且在普法者看来可能缺乏主动性、传播范围狭窄,但实际上人际传播在信度和效度上都有组织传播、大众传播不可比拟的优势,而且能够通过非正规的人际网络自由发散出去,其深远和长久的影响是不容低估的。但必须要注意的是,只有提高对农法律服务的质量,才能提高对农法律传播的效果。否则知法犯法、权大于法等负面信息和经验也会通过人际网络迅速地传播出去,并严重影响人们的法律信仰。

综上所述,现有的对农传播体系以组织传播为主,是自上而下推动的上级压力型体系。而在劳动力外流的空心化农村,农民与村干部关系的冷淡疏离,组织传播渠道在基层出现断裂,传播活动和传播内容难以到达目标受众,普遍存在知晓率低、参与率低,工作表面化、不够深入,低效甚至无效传播的情况广泛存在。同时,在农村培植法律传播意见领袖的尝试还没有取得预期效果,农民对官方指派的“二级传播中介”认同度低。虽然农村的社会环境不断发生改变,但我国对农法律传播还习惯于依赖组织传播,并与农民生活产生“脱轨”。作为传播者的国家及其代理人与作为受众的农民的传授流向的断裂,信息流难以对接并到达预期的受众。此时,依附组织系统建立的传播渠道在乡镇和村级出现传播断层,传受双方沟通受阻,运动式的农村普法无法跨越断层实现法律信息传播和法治观念传达。而以电视为主体的大众媒介在农民法律意识提高过程中产生了潜移默化的渗透效果,普法工作者、村干部和农民和普遍承认电视是获得法律知识的最主要渠道,甚至出现了“媒介崇拜”、“媒介抚慰”等收视心理。除此之外,农民与广义的“政法系统”接触中发生的人际传播等,虽然其规模依然较小,但是其传播效果正缓慢显现,长期看来存在明显的潜移默化的渗透作用。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。