二、广播晚间新闻节目的现状分析

——以《新闻直通车》为例

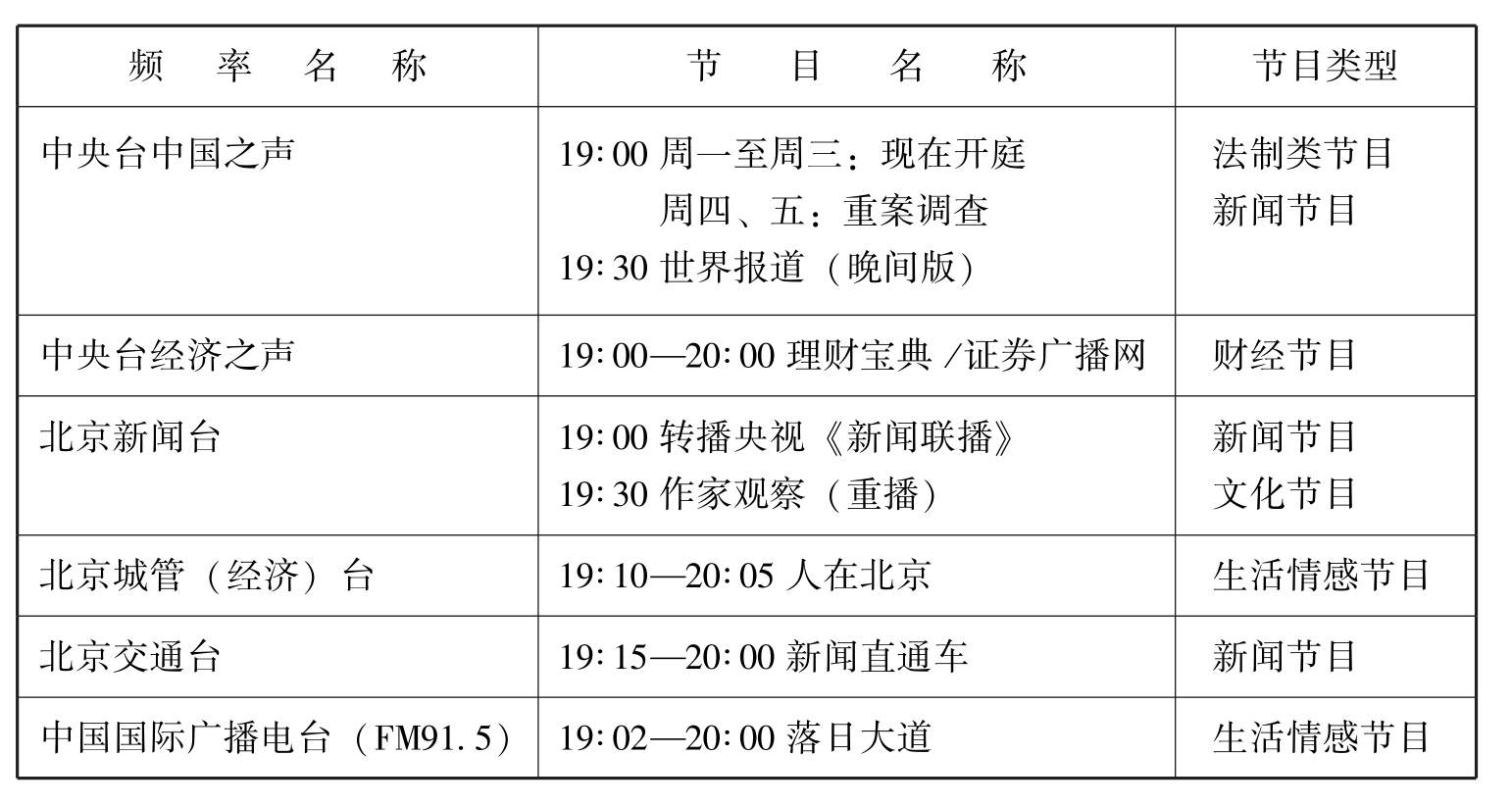

上一部分我们探讨了广播晚间新闻节目在整个节目系统中的重要性和对这类节目在内容和形式方面的要求。现在我们就以北京交通台的晚间新闻节目《新闻直通车》为例,看一看目前广播晚间新闻节目的状况究竟如何。之所以选择交通台作为研究样本,是因为我们对比了目前北京地区几个主要广播频率这一时段的节目(均为常规节目):

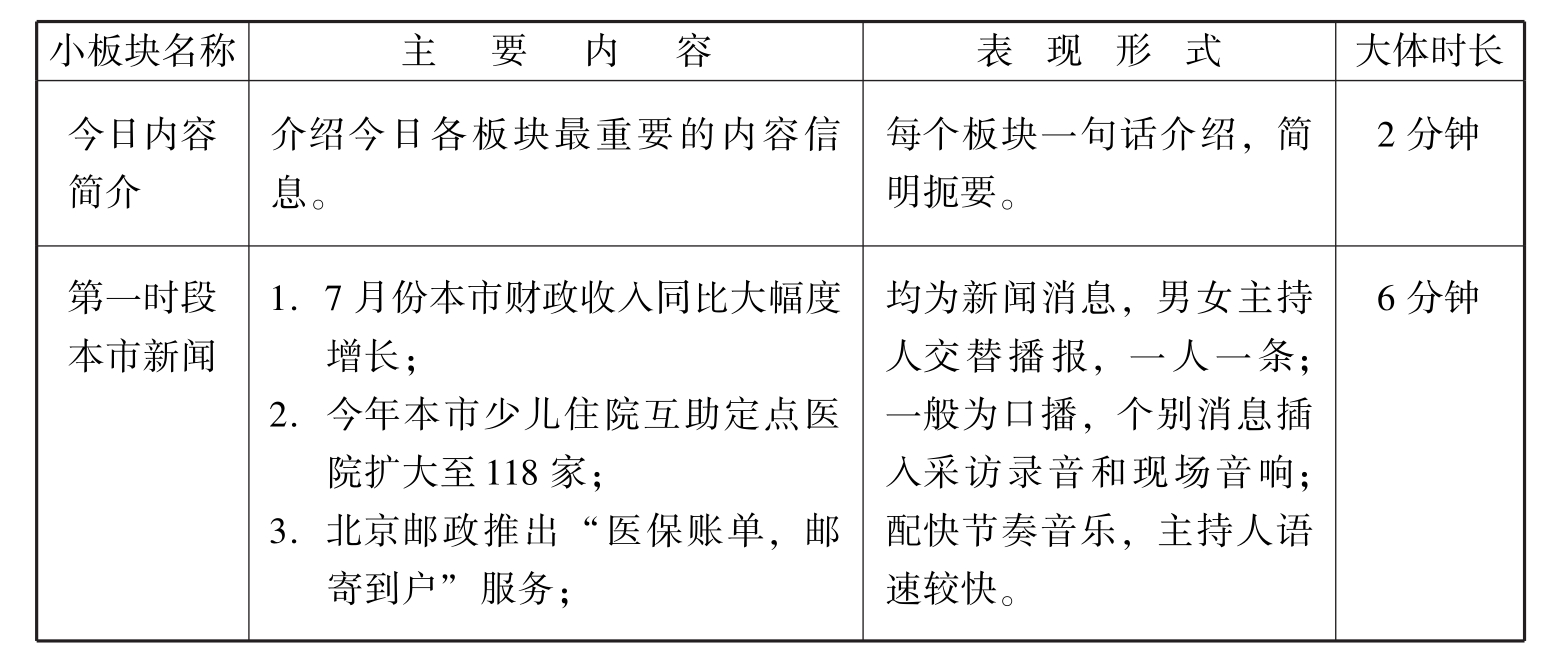

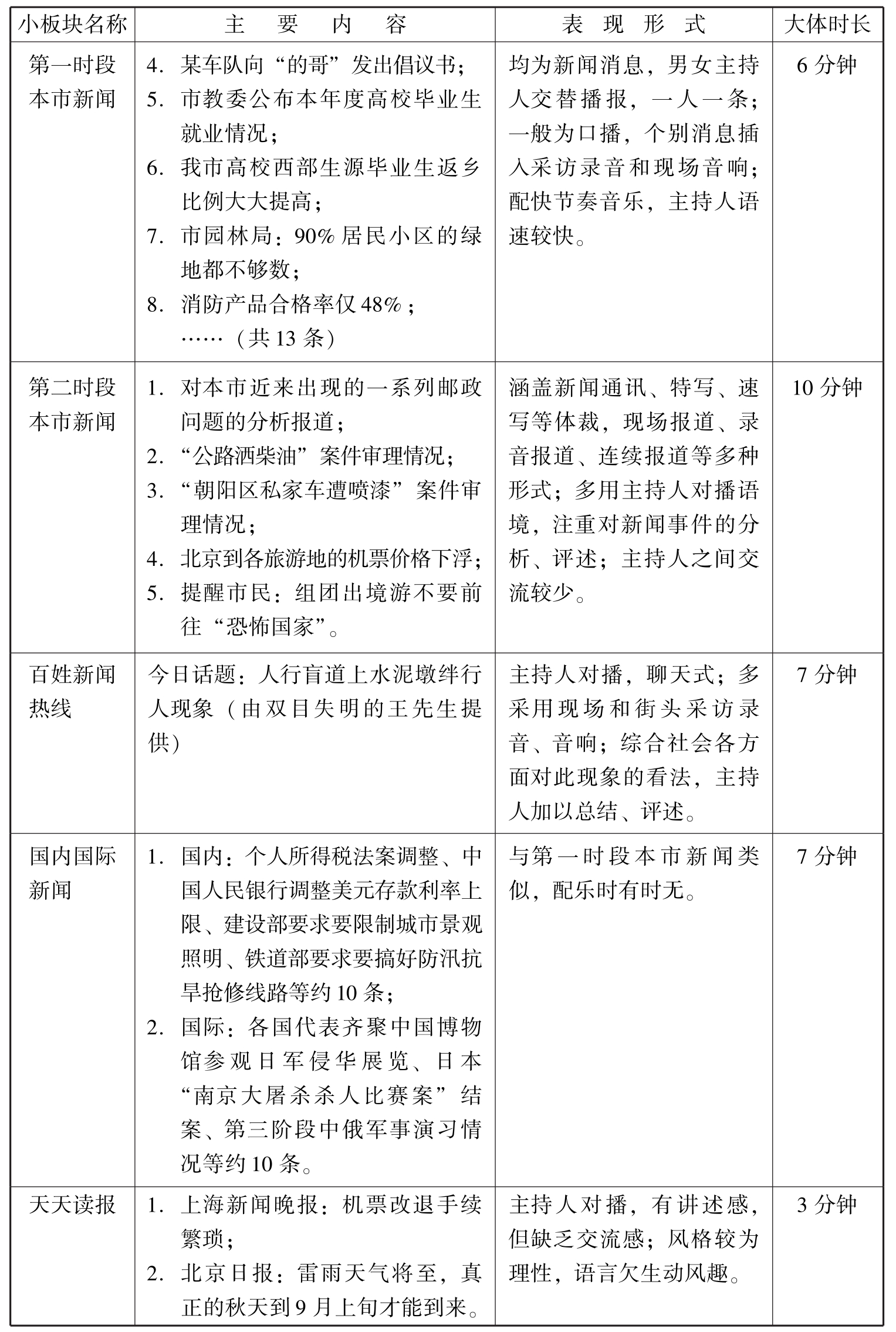

不难看出,只有北京交通台这一时段的《新闻直通车》是一个完全“本台原创”的晚间新闻节目,而且在各频率中,交通台受众较多、影响较广。因此,以《新闻直通车》作为研究样本,较有代表性。下面我们以2005年8月23日的节目为例进行探讨,以下是这期节目的基本内容:

续表

∗各板块之间插入广告、路况信息、寻人启事、事故通报等,共约10分钟。

根据上面的节目样本,我们可以对《新闻直通车》作出如下评价:

首先,在内容安排方面,《新闻直通车》基本涵盖了前面所说的那几类“必备信息”。

1.新闻构成上“软”“硬”适度。本次节目中新闻资讯主要有三类:时政类、交通类、社会新闻,时政类一般属于硬新闻,多安排在“本市新闻”和“国际国内新闻”中;社会新闻一般属于软新闻,多安排在“百姓新闻热线”和“天天读报”中;交通类则可硬可软,灵活穿插在各个栏目中。这就使节目风格显得软硬交叉,搭配适度,富于节奏变化,避免听众因节目风格过硬或过软引起听觉疲劳。

2.服务类信息较充分。主要是穿插于各个板块之间的广告、路况信息、寻人启事、事故通报等,以及各板块内涉及百姓生活的大量信息,尤其是带有社会预警功能的信息(如“提醒市民组团出境游不要前往‘恐怖国家’”)。

3.体现了广播的互动性优势。这里的互动性包含两个方面:其一,“百姓新闻热线”栏目体现了节目和受众的互动,从听众中获得节目资源;其二,“天天读报”栏目体现了节目和其他媒体的互动,多渠道的新闻来源展示出广播媒介“汇天下之精华,扬独家之优势”的气度。

这里值得一提的是,《新闻直通车》在内容上基本还是以各类新闻信息为主,即使有话题探讨类的环节(如“百姓新闻热线”),也大多是普通听众对于某一社会现象、热点问题的众说纷纭;这就使节目内容虽然丰富多彩却缺乏深度。一方面,《新闻直通车》并非一个纯新闻节目,而是一个以播报新闻信息为主的新闻性综合节目,应该包含有一定深度的专题分析、解释评论性内容。另一方面,如前所述,晚间听众容易进入专注收听状态,因此能够理解有深度的内容,并容易产生思考的积极性。所以,应该在节目中适当加入有深度报道性质的环节,起到深化节目内涵、吸引高层受众、增强节目说服力的作用。联系广播的媒介特征,较好的形式是每期节目选取一个具有“世界意义”的热点问题(如前段时间的中俄联合军演、这几天的南亚大地震等),邀请专家进行分析评论,深入解读事件,为听众解惑释疑。

其次,在表现形式方面,《新闻直通车》未能较好地体现出广播晚间新闻节目的特点和优势。

1.从节目形态上看,信息量大但条理化整合不够,节目内容显得杂乱无序,影响了收听效果。例如,“本市新闻”板块中前几条新闻,第一条是财政,第二条是医疗,第三条是邮政,第四条是交通,第五条是教育,感觉是随意将新闻凑到一起,这样的安排可能使伴随收听状态下的听众因为杂乱无序而难以记住。

2.从节目节奏上看,不够舒缓、轻松、生活化,节奏过快,第一时段的“本市新闻”中不到五分钟的时间里播出了近20条新闻,各条新闻之间间隔时间很短,类似早间新闻的风格。

3.从主持人风格上看,语言应该更生活化,更富于感情色彩。像“百姓热线”应该采取茶余饭后拉家常的话语风格,“天天读报”则应适当调侃,甚至有所交锋,从而使内容丰满鲜活起来。目前主持人风格过于理性,交流感不强,而且口误较多,对一些长句常会停顿不当,影响了收听效果。

除以上几点外,节目还存在其他一些问题,如应该增强新闻信息的现场感和体验性、音响和播报的结合有时不自然等等。上述这些问题,也正是目前广播晚间新闻节目普遍存在的问题,是制约广播晚间新闻节目优化的主要障碍。

综上所述,或许可以得出这样的结论:我们的广播电台已经开始意识到晚间新闻节目的重要性,并自觉在实践中对晚间新闻节目进行内容和形式的全面优化。但目前我们的优化更偏重于“内容优化”,即注重内容和形式的丰富多彩,而多少忽视了“传播优化”,即针对听众在这一时段的接收心理和接收状态,将广播独特的媒介优势通过丰富多彩的节目内容充分发挥出来。按照传播学理论,传播效果的产生和实现过程受到传播主体、信息内容、传播技巧、传播对象等众多要素的制约,是各种传播成分相互渗透、综合作用的结果。信息内容是否精彩只是实现预期传播效果的一个要素。除此之外,传播者的权威性和可信度,传播技巧中的“一面提示”和“两面提示”、“诉诸理性”和“诉诸情感”,传播对象的接收能力、接收心理、接收状态等诸多因素,都会对传播效果的最终优化产生重要影响。因此,任何一个广播节目在制播过程中都必须充分考虑这些要素,根据节目的具体风格、内容和目标受众状况合理统筹,使这些要素在突出重点的基础上实现“综合平衡”,才能使节目既个性鲜明又贴近生活,从而达到广泛吸引社会各阶层受众的目的。

这正是广播晚间新闻节目今后发展的主导方向,只有从晚间受众的接收心理与接收状态出发,以生动灵活的形式和贴近听众的风格将既具大众化又有权威性、既丰富多彩又不乏深度的节目内容传达给听众,才能使节目兼备可听性与必听性,成为多元化的晚间资讯平台和听众不可或缺的“新闻伴侣”、“心灵触媒”。

〔作者单位:中国传媒大学电视与新闻学院〕

【注释】

[1]栾轶玫文《最后的“心灵触媒”》。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。