三、信息处理系统的搭建——以交通广播为例

先进的交通流信息采集、处理与分析、发布系统的研究,在发达国家如美国、日本、欧盟等已经得到了充分的开展。这些发达国家和地区一方面大量采用先进的微波检测、视频检测等技术,提高所采集信息的质量和精度,丰富信息采集手段以及信息来源;另一方面更加强调各个信息采集子系统的协同工作以及不同来源信息之间的融合;在信息处理方面大力推广当前数字信号处理、图像处理、视频处理、语音处理、数据挖掘、人工智能等领域的前沿成果,充分实现信息的深度发掘、集成和应用,提高交通指挥、管理和服务的信息化水平,使得交通系统的信息采集、处理与分析和利用能力上升到新的层次。

作为交通信息发布的一个服务子系统,交通广播对于路况信息的采集、处理与分析和发布系统的研究也提上了日程。

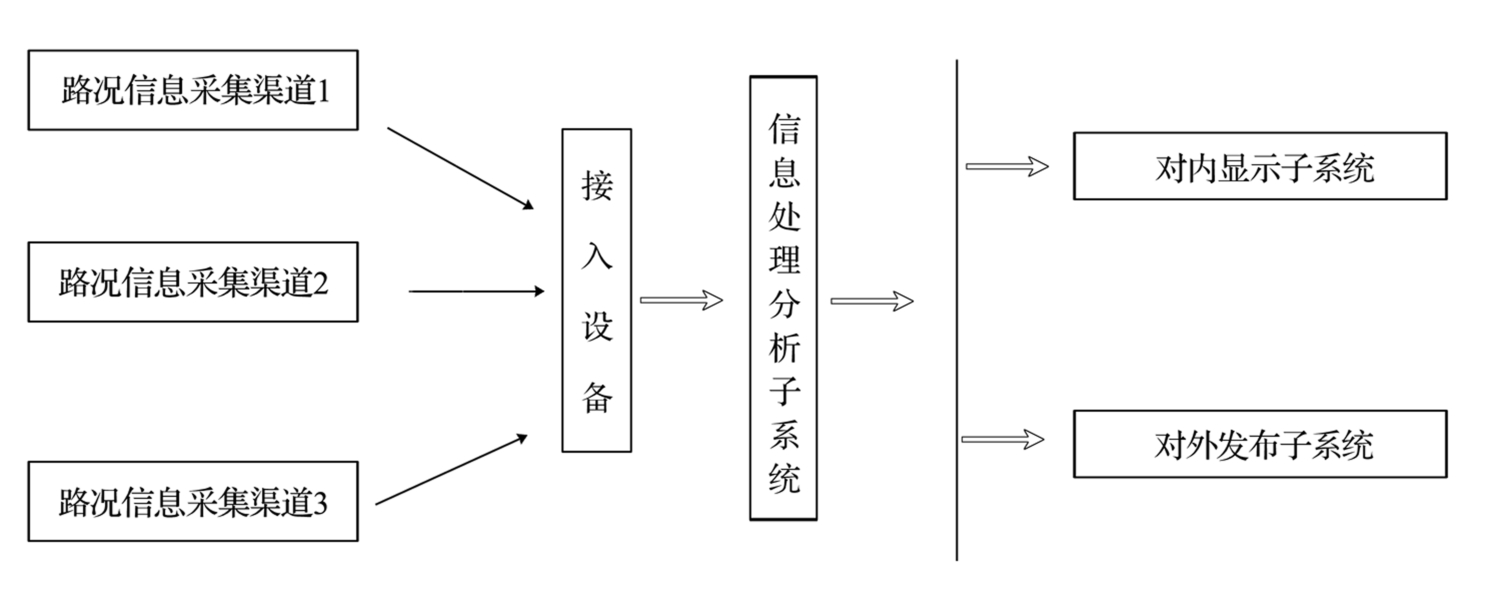

交通实时动态路况信息系统由三个部分组成:信息的采集、信息的处理分析、信息的发布。系统的数据流可以叙述如下:从动态交通信息采集子系统采集上来的数据通过有线或者无线通信网络上传到信息中心,经过处理、分析和编辑子系统后,发送数据到总线上,显示与发布子系统根据要显示和发布的内容,从数据总线上取得所需要的数据,按照需求定义的发布方式发布。

图4-4 实时动态路况信息采集、处理与分析、发布系统数据流(4)

交通广播近年来注重路况信息系统的开发和建设,从无到有,从零星到密集,从分散到系统,在路况信息系统平台的搭建中不断摸索出了一套基本适合交通广播专业化需要、满足司机听众需求的有效系统。北京交通广播电台在路况信息的系统搭建上有值得借鉴的经验:

路况信息的播报作为北京交通广播最具有专业特色的栏目,覆盖全天的节目时间,贯穿各个节目栏目当中,交通平峰时段平均15分钟到20分钟定点播报,交通高峰时段随时插播,并且每30分钟由交通民警直播总结全市范围内路况,作出提示,指导司机的行车路线。其中在路况信息的采集渠道上划分为六种手段:

1.公安交通管理局指挥中心路况信息传送

此类信息分为常规路况信息和突发事故信息,经路上的值勤民警层层上报至交管局指挥中心,并传送到交通广播路况信息中心。

2.路况信息员提供的路况信息

主要来自出租车司机组成的交通广播路况信息员队伍,是路况信息的骨干来源,大多来自拥堵之中或者事故发生的第一时间的报告,通过无线电传送信息,极大地增强了信息发布的即时性。

3.9999听众热线电话

大多数的市民司机既有参与热情又能基本做到准确报告。这类路况信息的覆盖面的极大拓展,有效地弥补了交管部门路面监视器以及路况信息员数量有限的不足。

4.固定观察点的设立

在交通枢纽路段以及已造成堵车情况的路段设立固定观察点和观察员,由路况信息中心定时自动拨打固定观察点的电话,观察员以按键的形式选择播报交通情况。

5.手机短信参与路况的通报

手机短信简明、快捷的特点同热线电话一样适合路况信息的通报和发布。短信路况的信息价值大多集中在持续拥堵地段,对于了解、掌握持续拥堵的路况信息极有帮助。

6.直升飞机的路况观察

在2005年的7月,北京交通广播启用了直升飞机参与路况信息的观察和播报,在每周一、五这样的交通高峰时段,利用直升飞机直观整体地了解北京城市的路况信息。

信息通过各种来源到达设立在交通广播的信息中心,由专门的网络进入数据总线,进入路况信息显示系统,呈现于信息中心的大屏幕显示器上。随后经过专门的路况信息编辑的分析和筛选,进一步统筹路况信息的整体情况,写出今日小结,再由网络系统发送到主持人的手中,由主持人进行播报和发布。

另外,除了动态实时的交通信息发布,北京交通广播开始涉足静态路况信息的关注,如参与政府交通管理分支机构的“数字王府井”系统工程;参与停车位信息的发布和管理;在“五一”、“十一”长假日当中,利用交通执法大队,在豪华闹市区和近郊的旅游点设立交通运营管理,系统地参与旅游景点的停车系统数据发布建设,为游客的出行提供方便和快捷的服务。

随着高科技手段的应用和日趋成熟,交通广播的路况信息资源是值得充分重视和挖掘的,而路况信息采集、处理与分析、发布的系统平台的搭建为路况信息资源优势的充分发挥提供了必要的技术和物质条件。

面对传播新技术的挑战,广播面临的不是结束,而是新的创新和发展。广播从业者面临的也是媒介知识结构的调整和媒介技术素养的普及和提高。

关键术语

数字化技术、音频压缩、采样、量化、编码、数字音频工作站、局域网、音频数字自动编播系统、技术构成、硬件设备、案例分析、音频非线性编辑

思考题目

1.与模拟技术相比较,广播媒介中数字技术的应用带来了怎样的优势。

2.简述数字音频工作站的运作过程与原理。

3.广播电台的自动编播系统的主要构成部分有哪些?

4.广播电台是怎样实现安全播出管理的?

5.我国广播电台使用的音频非线性编辑系统主要有哪些?其性能及存在问题是什么?

阅读建议

闵大洪:《数字传媒概要》,复旦大学出版社, 2003年6月第1版。

戴维·希尔曼:《数字媒体——技术与应用》,熊澄宇、崔晶炜、李经译,清华大学出版社, 2002年1月第1版。

吉野武彦:《图说数字广播技术》,科学出版社, 2003年1月第1版。

刘长年:《数字广播电视技术基础》,中国广播电视出版社, 2003年1月第1版。

胡泽:《数字音频工作站》,中国广播电视出版社, 2003年1月第1版。

宋培义、刘丽华、梁郑丽编著:《计算机网络技术及应用》,中国广播电视出版社, 2003年1月第1版。

【注释】

(1)钱庆义:《广播媒体的数字化进程》,《中国交通广播》, 2004年第10期。

(2)钱庆义:《广播媒体的数字化进程》,《中国交通广播》, 2004年第10期。

(3)潘力等:《高新技术与广播发展方式变革》,北京广播学院出版社, 2003年8月第1版。

(4)钱庆义:《广播媒体的数字化进程》,《中国交通广播》, 2004年第10期。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。