十八 《忧庵集》是戴名世手稿吗?

戴名世(1653—1713)以名士、榜眼而罹文字狱惨祸,一直受到民间的同情。人们搜集其遗文的行动,自清道光间延续到今天。

2002年,中华书局出版了由王树民、韩明祥和韩自强编校整理的《戴名世遗文集》,其主体部分,是安徽省博物馆收藏的戴名世稿本《忧庵集》。此书1962年由民间收来,其后瑯嬛深锁,世人罕得寓目。上世纪80年代,王树民编订《戴名世集》,也以未见此书为憾。1989年,黄山书社出版汪庆元的点校本,《忧庵集》始得为学者研究利用。惟此本点校质量不高,发行量也少,不无遗憾。中华书局的本子影印了《忧庵集》原书,并重新点校,附录各种资料,为读者提供了《忧庵集》的完善文本。

《忧庵集》在归藏安徽省博物馆后,即被断定为戴名世手稿,并在《文物》杂志1963年第3期发布了消息。汪庆元则以“间有误字”,疑为抄本。中华书局本的三位编校者王树民、韩自强、韩明祥都坚持其书为戴氏手稿本。韩自强在《戴南山先生忧庵集序》中说:

更令人不解的是,汪本在吴孟复教授所作序文中已经肯定《忧庵集》稿本“楮墨陈旧,明为百年前物,其为真品,实无疑义”,并惊呼“今得此本,真天下之瑰宝也”,然而汪庆元先生在前言中却说“稿本间有误字,疑为抄本”……汪先生不作深入研究就否定稿本为真迹,实为不妥。

韩明祥是博物馆收购《忧庵集》的经手人。在《忧庵集手稿征集编校始末》中,他介绍了将此书鉴定为稿本的过程和依据:

馆内老一辈文物专家,如石谷风、徐子鹤、罗长铭、姚翁望、龚空万等提取馆内书画库房内所藏清代戴名世行草绢地立轴,及戴氏跋周览绘《碧梧柬书图》(为汀翁老先生粲政诗墨迹),与《忧庵集》稿本核对无异,该稿本确实为戴氏遗作。

王树民在《戴南山先生忧庵集序》中也说:

……从行文及字迹诸方考之,确为南山先生遗墨无疑,诚为最可宝贵之古文献。

但他并不认可安徽省博物馆当年的鉴定依据,在韩明祥《始末》后加识语说:

所称“戴名世行草绢地立轴”及“跋周览绘碧梧柬书图”二件,经仔细研究,皆为冒用戴氏名义之伪品,不足为证,但伪品亦有近似之处,无妨作为参照之用。

王世民后来又专门作文,论安博两件“戴氏书迹”之伪。对戴氏跋周览绘《碧梧柬书图》(为汀翁老先生粲政诗墨迹),他认为“汀翁谓李兰,乐亭人,字西园,号汀倩,康熙五十七年进士。雍正六年二月,为江西布政使,秋谷歉收,发库帑购米三百石,减价平粜,贫民得救。七年夏,大庾等县灾,冒暑放赈,民得实惠。该诗乃因此而作,其时已远在戴氏被刑之后,显然为冒名之作,似为李氏后人为提高其先人之声望,而假托[康]雍间之名人妄作者,时间应远在数十年或百年之后”。对戴氏行草绢地立轴,他则认为此诗“为某王府灯节纪念诗,曾有皇帝莅临。戴名世根本无交通王府之事,更无缘见到皇帝,其为伪作,无需繁证(《〈戴名世遗文集〉未收其名下之作品》,《曙庵文史续录》)。”

按王先生的两种说法,有些矛盾:既然安博所藏两件“戴名世墨迹”均系确凿的伪品,而安博又认为它们“与《忧庵集》稿本核对无异”(韩明祥1963年发表于《文物》的报道说“完全相同”),那么《忧庵集》的字迹应该也非戴氏手迹才对,怎么又说“但伪品亦有近似之处,无妨作为参照之用”,并定《忧庵集》为“遗墨无疑”呢?这不能不让人怀疑鉴定的准确性。

中华书局本原文影印《忧庵集》,为验证鉴定结论提供了可能。实际上,书中的内证已足以说明《忧庵集》只是一个抄本,而非戴名世手稿。

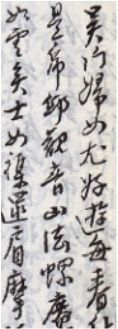

首先是不避康熙皇帝名讳。清代避讳制度严格,康熙以后写“玄”字要求缺末笔,或改为“元”字。但《忧庵集》第七五则“梅花之盛,莫过于苏州之玄墓、光福”,“玄”字不缺末点(图一),并未避讳。按至康熙戊子(四十七年,1708)编定《忧庵集》时,戴名世已在康熙朝生活了四十七年,一直参加科举,并在下一年高中一甲第二名进士,他写字不避当朝皇帝的讳是不可能的。

图一 “玄”。

如果说这是一时无心之误,书中却有雍正时才出现的避讳改字“邱”。

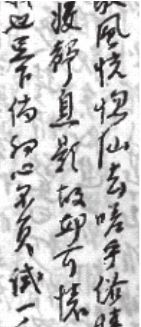

图二 “虎邱”。

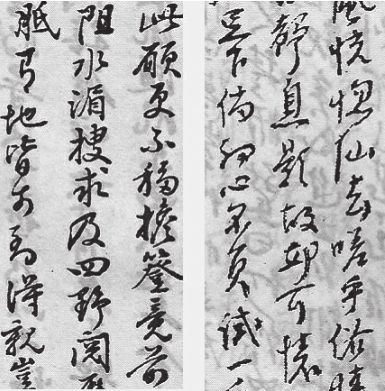

图三 “故邱”。

第七〇则:“吴门妇女尤好游,每春秋佳日,则艳妆而出,成群结队,于是虎邱、观音山、法螺庵、千尺雪、灵岩、花山等处,望之真如云矣。”(图二)又第九五则:“收声息影,故邱可怀。”(图三)

其“虎邱”、“故邱”之“邱”,皆系避孔子之讳“丘”字而改。此制起于雍正三年(1725)。清《世宗宪皇帝圣训》卷一:

(三年)十二月庚寅,礼部等衙门奉旨议覆:先师孔子圣讳,理应回避。惟祭天于圜丘,丘字不用回避。外凡遇姓氏,俱加偏旁为邱字。如系地名,则更易他名。至于书写常用之际,则从古体丠字。

上谕曰:今文出于古文,若改用丠字,是仍未尝回避也。此字本有“期”音,查《毛诗》及古文,作“期”音者甚多,嗣后除四书五经外,凡遇此字,并用“邱”字。地名亦不必改易,但加偏旁,作“期”音,庶乎允协,足副朕尊崇先师至圣之意。

戴名世已于康熙五十二年(1713)因文字狱而死,他是无从知晓雍正的谕旨,而预先把“丘”字都改为“邱”字的。这只能说明,《忧庵集》抄写于雍正三年之后。

其次,与可靠的戴名世手迹对照,《忧庵集》的字体风格与之完全不同。这个可靠手迹,也来自《戴名世遗文集》,就是王树民所藏的《王孝子诗》。

对这件诗稿的来历,王树民在《戴名世集》的前言中说明:

先八世祖名坦,康熙中为中书舍人,时李光地为相,戴氏会试出其门下,先祖得与之相交,写出《王孝子诗》一篇,同时题咏者,除李光地外,有査慎行、陈廷敬、王兰生等二十余人,合为长幅手卷。不久即发生《南山集》案,家人秘之,不敢以示人,得以保存无损。今日展示,可称稀世珍品矣。

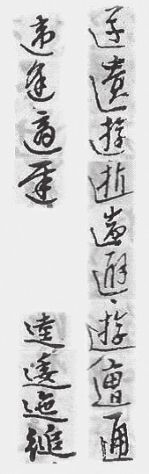

这个手卷是王先生家祖传下来的,真实可靠。将其与《忧庵集》对比,立见绝非同一人笔迹,在结体、笔画等方面处处不同(图四至图六)。如果《王孝子诗》是真迹,《忧庵集》必非真迹。

图四 《王孝子诗》(左)与《忧庵集》(右,九五)书法风格对比。

图五 《王孝子诗》(左)与《忧庵集》(右,九五)中的“风浊世”三字对比。

图六 《王孝子诗》(左)与《忧庵集》(右,九五)中“走之”写法的对比。

以上都说明《忧庵集》是后世抄本,安徽省博物馆的原鉴定有误。至于何时所抄,需要结合避讳情况和实物的纸张、墨色等因素才能作出判断。

韩自强在批驳汪庆元的“抄本说”时,引用了汪本吴孟复序中“其为真品,实无疑义”的说法。这能否说明吴孟复也认为《忧庵集》是手稿本呢?为避免断章取义,且看吴序怎样说:

戴南山先生《忧庵》一集,虽曾闻有其书,然二百年来无人见之,公私所藏,皆未之有。今得此本,真天下之瑰宝也。……《忧庵集》之名既见于戴存庄先生所述;而集中所叙交游出处,又皆与先生行迹相符;且称谓语气,亦可决其必出于先生之手;而文辞之美,更非他人所能伪为;而况先生身遭奇祸,集为禁书,戴存庄编集时尚隐其名为宋潜虚,岂有人伪托其书哉?原本楮墨陈旧,明为百年前物,其为真品,实无疑义。

可见,吴序称“其为真品,实无疑义”,完全是就内容说的,指此书确为戴名世著作,非后人伪托,并未涉及“手稿”问题。而对书籍实物,序文前言“二百年来无人见之”,后言“明为百年前物”,中间相差出一百年,是否手稿,作序者的观点已经很明确了。

《戴名世遗文集》中有几处排印错误,附记于下:

第八四则:巡抚趟士麟,“趟”应为“趙”。

第九八则:“阕里之桧如綯索”,“綯”似应为“纽”;“孔林之楷望之如枯槁”,“如”应为“似”。

第一一六则:“于是乎书买渐少”,“买”应为“贾”。

(原刊《东方早报·上海书评》,2012年3月11日)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

![动物图集:[需手动填充]科[需手动填充]](https://file.guayunfan.com/2020/zb_users/upload/2020/09/2.jpg)