谈国新 孙传明

非物质文化遗产(以下简称非遗)作为我国多元文化和灿烂文明的重要组成部分,是中华民族智慧和文化的结晶。但是随着社会经济的快速发展,许多珍贵的非遗受现代文明的冲击而面临生存困境。为此,党和国家领导人提出了发展先进文化、构建和谐社会的一系列措施,尤其在党的十七届六中全会以来,出台了一系列重大举措,截至2011年,我国政府共公布了三批国家级非遗代表作名录;[1]2011年6月1日《中华人民共和国非物质文化遗产保护法》正式颁布实施;[2]2012年《国家文化科技创新工程纲要》发布,国家文化科技创新工程深入实施。[3]这些卓有成效的努力,使一些濒临失传的传统文化得到了保护,有力地推动了各项文化事业的繁荣、创新与发展。

然而,由于非遗主要是长期积累的经验,具有无形性、渐变性、复杂性和系统性等特殊性质,保护难度较大。特别是对非遗的数字化保护也不尽如人意,要全社会自觉地形成保护意识还有很长的路要走。为此,本文借助信息空间理论、知识可视化框架和传播学等相关知识,采用新的视角对非遗数字化保护和传播途径进行研究,提出了信息空间理论下非遗数字化保护和传播的方法,为非遗数字化保护和传播提供新思路。

一、现存问题

随着经济全球化和社会现代化步伐加快,我国非遗的生存、保护、发展遇到了很多新的问题,形势十分严峻,主要表现为两点:首先,快速城镇化进程和部分地区盲目的产业化开发给非遗的保护和传承带来严峻的挑战,导致非遗原生态环境急剧恶化,许多传统技艺、民间习俗等文化遗产失去了其赖以生存的文化空间,再加上传统口传身授的限制,这些珍贵的文化宝藏正在逐渐消亡;[4]其次,全社会对非遗保护的重要性认识不足以及保护方法不科学,非遗难以实现有效的保护,非遗流失现象十分严重,许多优秀的非遗后继乏人,面临失传的危险。

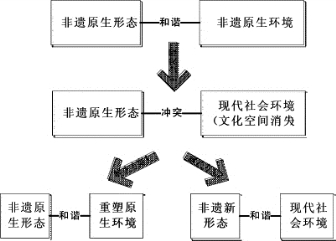

针对现代社会环境对非遗原生形态的冲击,当前对非遗的保护主要有两种解决思路,如图1所示,一种是重塑非遗原生环境,即在现代社会环境中构建民俗保护区等方式还原其原生文化空间,做到非遗原生形态与模拟原生环境之间的和谐;另外一种是采用文化与科技融合的方法,对非遗原生形态进行数字化复原与再现,利用现代信息技术,实现与现代社会环境的融合。[5]目前,数字化保护的方法因其无破坏性、传播面广等优势已逐渐成为非遗保护和传播的发展趋势,但是当前非遗数字化保护与传播仍存在缺乏理论支撑等问题。

图1 非遗面临的问题及解决方案

首先,非遗数字化保护的目的是为了保存和传承优秀的文化遗产。当前,数字化保护多以对非遗资源的挖掘和简单的数字化再现为主。对非遗的数字化传播和传承研究较少,现代信息手段介入不足,缺乏相关的理论支持。

其次,当前非遗保护与传播商业性质较重,商业化运作导致许多非遗失去了其原生的形态。如何通过非遗数字化使传统文化资源同时承载公共服务与市场运营两方面的作用,需要依托相关理论,在进行市场化运营时仍保持其原生的形态。

二、信息空间下的非遗数字化保护与传播特性

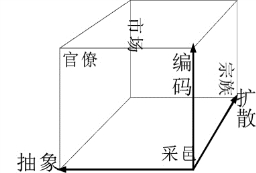

马克斯·H.博伊索特(Max H.Boisotz)在专著Information Space中提出了信息空间(即“I-space”或“I-空间”)的概念,用于考察实物资产与知识资产之间错综复杂的关系。[6]该理论将编码、抽象、扩散三个维度融会在信息空间框架中,编码是赋予现象或经验以形式的过程,抽象是辨别构成种种形式之基础的结构的过程,扩散是将经过编码和抽象的信息传播给特定受众的过程。因此,信息空间是一个对信息编码、抽象和扩散进行表述的模型,在信息空间中的不同位置,存在采邑、宗族、官僚和市场四个典型区域,信息在这些区域中有着不同的形态和性质。其空间维度如图2所示。由于非遗的数字化保护与传播实质上是一种编码、抽象和扩散的过程,因此分析该理论下非遗数字化保护与传播的形态,了解非遗数字化的特征和表达形式,可为非遗数字化保护与传播提供思路与方法。

图2 信息空间模型

(一)三维空间中的非遗数字化特性

信息空间的三个坐标轴构成了数字化非遗的三维空间,展现出非遗进行数字化采集、记录、展示和传播的各个阶段。

1.编码维空间。编码维空间通过编码的程度衡量信息在多大程度上可以被计算机识别,比如通过数据等文本方式、视音频等多媒体方式对提取的信息进行编码,在计算机中进行数字化呈现。非遗的编码过程是以计算机所能识别的表达方式,对非遗的知识特性进行采集和记录。在编码维度上编码程度越高,所呈现的信息越全面具体,因此,在非遗编码过程中,应做到对非遗信息的全面提取,以便在抽象和扩散维度对信息进行进一步简化分类处理。非遗的数字化编码需要提取当前地域、时间、传承人、表现形式、道具、服饰等内容信息并在计算机中进行编码,具体可采用文本、图片、视频、三维模型、三维动作等数字化形式,对非遗信息进行全面、真实的记录和采集。

2.抽象维空间马克斯·H.博伊索特在其专著中提出抽象是通过使我们在完成某项特定任务时所需要的类别数最小化,从而使我们得以进一步实现信息处理上的节约。[7]因此,抽象维空间用于衡量编码后的信息是否经过合理的归类和综合特征描述,抽象过程既是对已编码信息的概括与描述,也是一个信息化的过程。抽象过程包括两个部分,首先通过对编码知识的整理归纳,赋予非遗以结构;其次,针对受众的需求,实现非遗知识的数字化呈现。同时,抽象的维度越高,信息的共性越强,越容易被不同背景的用户所共享,非遗知识的扩散效果越明显。[8]非遗知识在抽象和编码环节的数字化呈现还需要借鉴知识可视化理论的指导,确定具体的可视化目的、可视化的知识类型、可视化的形式等因素。

3.扩散维空间。编码和抽象是实现非遗有效扩散的前提,两者共同发挥作用,使知识的可扩散性增强。因此,扩散维空间主要用于衡量信息的传播速度和覆盖面积,即被公众接触、学习和接受的程度。该维度可以通过对受众进行调研,了解用户接触、接受和学习到的非遗知识的程度来有效衡量非遗数字化传播的效果。对于非遗数字化知识的传播可以利用数字电视、IPTV、多媒体展示等传播技术将非遗数字内容产品在网络、电视、手机等多种终端进行展示,或者以数字剧场、数字典藏等数字展示方式进行传播。在扩散维度,必须极其慎重的确定目标受众,才能按照一定的标准准确地衡量非遗知识在目标总体范围内传播的速度和范围。[9]

(二)典型区域中的非遗数字化特性

非遗在信息空间中的4个典型区域,同样具有不同的特性。

1.采邑区。采邑区位于信息空间原点附近,该部分区域保持着最原始状态的信息。因此,也是最富创意的区域,是信息空间中其他区域的信息传播源,该部分区域所依托的环境也是较为原生的状态,与该区域信息形成一种和谐。与此同时,该部分区域也是最需要进行保护的区域,因为该区域非遗赖以生存的文化空间较容易受到现代文明的冲击,其生存空间非常狭小,传承手段较为单一。若该区域的非遗保护不当,随着现任传承人的老去,这些珍贵的非遗将会面临失传的困境。因此,非遗数字化保护必须从采邑区开始,逐步走向其他区域。

2.宗族区。宗族区位于信息空间的右下方,这部分区域的非遗存在于具有共享的信息环境,以及共同爱好或需求的受众中,其信息的传播范围仅限于该共享区域的小范围扩散。但是,鉴于该区域非遗拥有比较广泛的受众群,其保护压力较小。当前我国大部分非遗在信息空间中介于采邑和宗族区之间,越靠近宗族区,非遗的生存环境越乐观,其濒临消失的可能性越小。[10]

3.官僚区。官僚区位于信息空间左上方,这部分区域的非遗虽然经过良好的编码和抽象,具备了信息传播的条件,但是由于某些隐私性因素,其信息的传播受到人为的控制,不允许进行扩散,比如一些受到知识产权保护或者隐私性的信息,不允许扩散。

4.市场区。市场区位于信息空间右上方,该部分区域信息不仅经过了良好的编码和抽象,而且具备了扩散的一切条件,拥有较广泛的用户基础。由于没有了官僚区的限制,信息在这个区域可以进行自由的传播,非遗知识的扩散区域和扩散速度都有了极大的改善。[11]用户可以在这个区域对非遗知识进行学习、了解和实践,完成非遗的传播与动态创新。

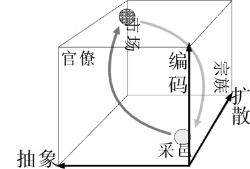

总之,非遗的数字化保护与传播过程是一个从采邑区提取非遗信息,进行数字化编码、抽象和扩散,最后到市场区的过程。但是在市场区的信息由于非遗的传承特性,需要受众进一步消化、吸收和创新,实现非遗知识的延续,再现非遗的原生形态,此时,非遗的保护又回到采邑区,如图3所示,通过非遗保护的动态循环实现非遗知识的不断创新。

图3 非遗数字化保护循环

三、信息空间下的非遗数字化保护与传播方法

基于信息空间理论对非遗开展数字化保护与传播是增强文化与科技融合、实现非遗有效保护与延续的重要手段。由于非遗以长期积累的隐形经验为主,其表现形式多样、受众群体差异较大,因此在实现信息空间下非遗数字化保护与传播时,需要解决以下三个关键问题:信息空间下对非遗进行数字化采集,如何遵循统一的标准规范,并且保证数字化后非遗的原生态性;进行数字化呈现时,如何系统全面的展现非遗之间错综复杂的知识关系;进行数字化传播时,如何保证信息传播的有效性。

(一)编码和抽象维度下的数字化采集

非遗的数字化就是一个不断编码和抽象的过程。目前非遗数字化采集在编码和抽象维度上无法遵循统一的规范和标准,这在很大程度上影响了非遗数字化保护工作的顺利开展。而不同的非遗数字化后具有不同的表现形态,对其进行数字化采集需要一个适用于数字化保护的、科学统一的分类标准。为此,制定相关的非遗数字资源分类、处理、加工、整理标准,构建非遗数字资源统一的标准体系,有利于非遗的全面、科学采集。

非遗数字化采集后的形态和原生形态也存在着形式上的不同,其原生形态是经过多年的历史积淀逐步形成。例如,通过对传统沏茶工艺的信息属性进行编码和抽象,可以在后期再现数字化工艺流程。但是由于缺乏原生态的环境,数字化后的沏茶工艺缺少了受众真实参与的那种情境,品茶的余香和韵味也难以再现。鉴于数字化技术的这些瓶颈,当前非遗知识在信息化环境中只能做到尽可能还原其原生态形式。因此,在对非遗进行科学数字化分类的前提下,开展数字化采集时,尽量采用专业录音棚、三维扫描仪、运动捕捉仪、高清录播系统等数字化设备,对非遗的音乐、模型、动作等进行真实再现,保持其原生态性质。

(二)编码和抽象维度下的数字化呈现

非遗与物质文化遗产在数字化呈现上有本质的区别,物质文化遗产的数字化呈现可以通过图片、视频、三维动画等形式实现。非遗是经过长期实践和时间检验传承下来的文化积淀,它包括与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式和文化空间。其文化空间具有活态性(传承、时间、地域及表现形式的演变情况)、传统性(特定的文化渊源与所处地方、环境有内在联系)、整体性(包括生态、文化)等性质,仅采用文字、图形、视频、交互可视化等数字化呈现形式难以完整反映非遗错综复杂的知识联系。[12]例如通过视频或三维动画的形式可以知道某种非遗的表演形式及内容,但是依然无法获取知识的传承及演变过程以及时间和地域特征等知识。因此,对非遗知识进行编码和抽象,需要以事件为中心,综合考虑与地理、政治、历史等背景相关的文化空间,以及与艺术、历史人物等相关的文化风格。采用图解、人机交互等方式实现相关知识的建模及数字化呈现,将相关的背景知识和历史沿革的关系完整地展现出来,有助于非遗知识的学习、交流与创新,有利于提高人们对非遗知识的全面认识和理解。

(三)扩散维度下的数字化有效传播

非遗数字化传播的有效性主要依托于信息空间中的扩散维度,它属于信息传播领域。香农和韦弗(Shannon and Weaver)提出传播系统中普遍存在的三个层次的难题。以下这三类难题的解决直接影响到非遗知识的有效传播。

1.收到的信息与发送的信息是否一致?

2.收到的信息是否被理解了?

3.收到的信息是否如预想的那样得以遵照执行?[13]

第一个问题属于技术层面,其主要取决于传播的手段,比如采用网络技术,经过编码和抽象的数字化,非遗能否完整无误地到达受众接受端。由于数字化的非遗同口耳相传的扩散手段相比具有一定的客观性,而且现有的展示终端和网络技术相对可靠,因此,第一个层次的问题基本不会对有效性造成阻碍。

第二个问题属于语义层面,例如,不同学科背景的受众对同一个非遗数字化展示片会有不同的理解。若想让受众完整真实的了解信息发送者展现的非遗知识,保证受众和发送者之间具有一定的知识共享背景相当重要。共同的信息沟通枢纽可以大大减少知识被误解的概率。因此,在数字化传播时需要确定接受者类型,以及受众的知识程度,然后选择相应的知识类型和可视化类型,比如,对某民间舞蹈的传承,不同年龄层次和不同舞蹈基础受众所适合的知识类型和可视化类型均不同。在可视化类型的选择中,需要确定所选择的类型能较准确的还原和映射非遗的原生特征和风格,同时又符合接受者的知识类型。

图4 知识可视化框架

第三个问题属于语用层面,如何保证信息的接受者能够像预想的那样对非遗知识进行学习和创新实践,需要保证受众能够有一定的兴趣和实践动机,因此需要在扩散传播时确定好可视化的目的或传播目的。布卡特(R.A.Burkard)于2005年提出的“知识可视化框架”中对受众、可视化目的、知识类型、可视化类型进行了归类,如图4所示。[14]该框架中接受者(Who)包括个人,小组、团体或网络;可视化的目的(Why)包括共享和传播、创造、学习、编订和发现;可视化的知识类型(What)包含知道是什么、怎么做、为什么、在哪儿、关于谁;可视化类型(How)包括素描、图表、图片、地图、实物、交互可视化、故事等表现形式。[15]该框架对于实现非遗的有效传播具有借鉴意义。

这三个层次的问题具有环环相扣的特征,第一个技术问题的解决与否直接影响第二个语义问题的理解,第二个语义问题的解决程度直接影响第三个语用问题的实现。

四、土家族非遗数字化保护与传播应用

(一)编码维度

“撒叶儿嗬”是土家族的一种古老的丧葬仪式舞蹈,又名“跳丧舞”。早在隋唐时期,土家先民就有“其父母初丧,击鼓以道哀,其歌必号,其众必跳”的习俗。它直接反映着土家先民的生活和斗争,表现着他们的思想感情、理想和愿望。“撒叶儿嗬”历史悠久、唱腔丰富,曲调多样、种类繁多。在不同的地域和特定时间区间,“撒叶儿嗬”也有着不同的称呼和表现形式,因此,对其进行知识编码需要包含以下内容:(1)舞蹈和道具的分类、沿革、历史记载;(2)舞蹈技法、口头经验、表现形式、手稿;(3)舞蹈出版物、论著、各地风物志及相关文献;(4)重要人物的传记、简历等内容;(5)舞蹈空间场所及变迁。[16]

(二)抽象维度

对“撒叶儿嗬”的抽象主要是根据R.A.伯卡德提出的知识可视化框架,对编码中不同的知识类型进行提取和简化。这里确定的知识可视化目的是共享和传播;知识的类型主要涉及知道是什么和怎么做,因此只需对编码中的道具、舞蹈技法、口头经验、表现形式、舞蹈空间场所进行数字化处理;接受者类型主要涉及了解舞蹈和土家族“撒叶儿嗬”相关知识的个体、小组或者团体;可视化类型以交互可视化、动画等形式为主。

为更加全面的展示“撒叶儿嗬”的知识及其关系,我们利用编码和抽象过程提取的信息构建相关知识的语义网络架构,如图5所示。该架构中对“撒叶儿嗬”的相关人物、事件、时间、地理、工具等知识及其关系进行全面展示,所采用的描述术语来源于国际文献工作委员会提出的概念参考模型(即CIDOC CRM)。[17]例如,“撒叶儿嗬”起源于夏同周时期(E2 Temporal Entity),在各种县志、诗词和简史(E31 Document)中都有记载(P67 is documented in),主要流行于(P55 has current location)清江流域(E53 Place),人们于(P12 is present at)死者出殡前夜(E50 Date)进行(P17 motivated)跳丧(E7 Activity),如唱死者生前事迹,跳各种曲牌,击牛皮鼓等;击打牛皮鼓(E7 Activity)是由掌鼓师(E21 Person)在死者的棺木前(E19 Physical Object)执行(P14 carried out by)等。

图5 “撒叶儿嗬”知识语义网络架构

为更加真实的还原“撒叶儿嗬”的原生形态,在数字化过程中,尽量与真实环境相匹配,本应用利用自主开发的真实感角色生成系统,表演者可以使用一张本人正面照片,构建与其容貌、身材相似的真实感模型,由此提升用户参与“撒叶儿嗬”学习的真实感和实践动机。在动作制作方面,基于真实再现的原则,舞蹈动作均采用真人表演,通过三维运动捕捉系统,对舞蹈演员现场表演的动作进行三维采集,并且通过后期与真实感角色的绑定,形成“撒叶儿嗬”的真实动态再现。

最后,根据考古地图,三维复原古巴东县真实场景,搭建“撒叶儿嗬”表演场所,通过人机交互的形式,实现“撒叶儿嗬”对道具(服饰)、舞蹈技法、口头经验、表现形式、舞蹈空间场所的原生态再现,如图6所示:

图6 “撒叶儿嗬”交互展示

根据受众的多重需求,采取多种形式对“撒叶儿嗬”进行可视化表达,包括采用二维动态的方式对不同舞蹈形式进行再现,以及建立舞蹈知识库,对“撒叶儿嗬”相关知识进行讲解。

(三)扩散维度

经过编码和抽象的“撒叶儿嗬”舞蹈实现对土家族珍贵的文化遗产进行全方位、立体化(图、文、音、像相结合)呈现与展示。在扩散维度上,利用现代网络工具和终端显示设备,对相关专业学生和科研工作者进行传播推广,其受众群体主要有文化馆、非遗研究所、各级图书馆、博物馆、有传统文化或传统舞蹈专业的大专院校、网络服务运营商等。本部分主要采用民族文化资源共享与服务系统进行网络推广展示,以及通过多媒体人机交互终端进行推广,使受众可以更加多方位的了解、学习“撒叶儿嗬”知识,通过互动提升实践动机,实现“撒叶儿嗬”的数字化有效传播。

五、总结

本文通过对信息空间理论的编码、抽象和扩散维度以及四个典型区域进行分析,针对非遗数字化保护与传播所存在的问题,提出信息空间理论下的解决方法,并以国家级非遗——土家族“撒叶儿嗬”舞蹈为例进行了数字化保护与开发应用。应用表明,以信息空间理论为指导,利用现代数字化技术、多媒体展示技术,借鉴经典知识可视化框架,对非遗知识进行有效编码和抽象,可以实现非遗保护从采邑区到市场区,再通过受众的学习、实践回到采邑区的过程,实现非遗在信息空间下的动态循环与创新。

通过信息空间视野下的非遗数字化保护与传播应用,我们跟大家分享以下几点经验:首先,需要尽可能地在信息化环境中保留非遗的原生形态,使受众接受到的数字化知识与真实的原生态形式具有一定的映射关系;其次,还需要在数字化过程中持之以恒,多方位的接受用户的反馈,通过实践、反馈、改进、再实践等多个迭代过程实现非遗的有效保护;最后,需要值得一提的是,随着多点触摸屏、PDA、多媒体互动电视等接收终端的发展和普及,数字产品的形态进入新媒体时代,新媒体逐渐成为数字文化产业技术升级和传播手段更新的重要载体和手段,大大增强了受众的主动性和兴趣度。通过三维、交互式等新媒体展示形式以及综合利用多种展示形式开发数字化非遗产品已逐渐成为发展趋势和主流。

[原载《西南民族大学学报》(人文社会科学版),2013年第6期]

【注释】

[1]《国务院关于公布第三批国家级非物质文化遗产名录的通知》,来源:http://www.gov.cn/zwgk/2011-06/09/content_1880635.htm,2011-06-09。

[2]《中华人民共和国主席令第四十二号》,来源:http://www.gov.cn/flfg/2011-02/25/content_1857449.htm,2011-02-25。

[3]《国家文化科技创新工程正式启动》,来源:http://news.china.com.cn/tech/2012-05/18/content_25415034.htm,2012-05-18。

[4]黄启学:《民族文化传承发展面临的三大挑战与对策浅析——以广西壮族自治区民族文化强区建设为例》,载《西南民族大学学报》(人文社会科学版)2013年第1期。

[5]彭冬梅、刘肖健、孙守迁:《信息视角:非物质文化遗产保护的数字化理论》,载《计算机辅助设计与图形学学报》2008年第1期。

[6]Max H.Boisotz:Information Space,London:Routledge,1995.

[7][英]马克斯·H.博伊索特著,张群群等译:《知识资产:在信息经济中赢得竞争优势》,上海:世纪出版集团,2005年,第50~66页。

[8]刘合翔:《信息空间理论视角下的大众传播控制及其研究》,载《中国信息界》2011年第12期。

[9][英]马克斯·H.博伊索特著,张群群等译:《知识资产:在信息经济中赢得竞争优势》,上海:世纪出版集团,2005年。

[10]彭冬梅、刘肖健、孙守迁:《信息视角:非物质文化遗产保护的数字化理论》,载《计算机辅助设计与图形学学报》2008年第1期。

[11]谈国新、方一:《突发公共事件网络舆情监测指标体系研究》,载《华中师范大学学报》(人文社会科学版)2010年第3期。

[12]黄永林、谈国新:《中国非物质文化遗产数字化保护与开发研究》,载《华中师范大学学报》(人文社会科学版)2012年第2期。

[13]C.Shannon,W.Weaver:The Mathematical Theory of Communicaiton,Urbana:University of Illinois Press,1949.

[14]R.A.Burkard:Strategy Visualization:A New Research Focus in Knowledge Visualization and A Case Study,in Proceedings of I-KNOW'05,Graz,Austria,July,2005:527~533.

[15]刘超:《近十年国外知识可视化研究发展述评》,载《上海教育科研》2012年第9期。

[16]Guoxin Tan,Chuanming Sun,Zheng Zhong:Knowledge Representation of“Funeral Dance”Based on CIDOC CRM,2009Second International Symposium on Knowledge Acquisition and Modeling,2009(11):39~42.

[17]Nick Crofts,Martin Doerr,Tony Gill,Stephen Stead,Matthew Stiff:Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model(Version 5.0.1),from:http://cidoc.ics.forth.gr/official_release_cidoc.html.2009.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。