SNS使用与社会资本建构——一项基于30位中国SNS用户的生命史研究

付晓燕

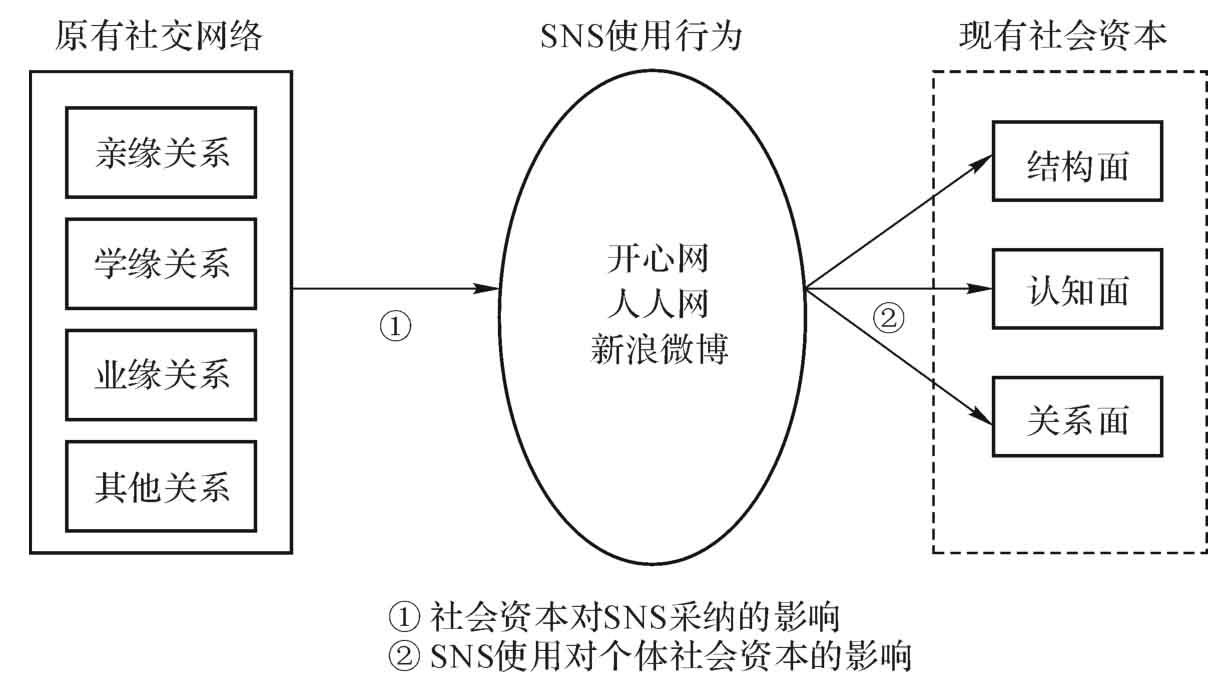

摘 要 本研究通过30位不同年龄、不同专业、不同社会政经地位的中国SNS用户的生命史和互联网使用经验,展示了中国网民丰富和复杂的网络社会服务使用形态、使用动机。进而,研究者按照Nahapiet和Ghoahal(1998)提出的社会资本三个内涵——结构面、认知面和关系面来考察SNS用户的SNS使用行为对其个人社会资本累积状况的影响,并在此基础上分析影响网民个体社会资本累积的因素。

关键词 社会资本,互联网,SNS,人际关系,生命史研究

尽管互联网承载着信息传播、文化教育、消遣娱乐等多种社会功能,但互联网的核心价值始终是它促进我们社会联系的能力,并使个体借由新的社会联系的建立体验或实现生命更多的可能。正如Web技术的发明者Boler所言:“互联网发明的初衷并非向被动的受众传递资讯,而是为了‘分享创造力’。”近年来像Facebook、中国的人人网、开心网和新浪微博这类社交网络服务的风行,恰恰是因为它满足了网民渴望通过互联网使用与外界建立联结的需求。中国社会学界大量研究表明,在职业流动、地位获得和企业发展等方面,社会关系网络都发挥了明显的正功能。那么在虚拟空间中所建立和发展的社会关系网络对个体的现实生活是否也发挥了同样的作用呢?

作者简介 付晓燕,南京大学新闻传播学院讲师。

本文是付晓燕主持的教育部人文社会科学研究青年基金项目《互联网使用与社会资本建构》(项目号12YJCZH050)的研究成果之一。

中国关系研究的学者们一直认为:“中国人的家庭生活及其模式”是构成关系的社会原点。但如今随着信息传播技术(ICT)的革新,个体对个体的信息交流与共享的广度与深度也随之提高,网络空间的人际传播和社交活动也因此发生了很多质的改变。

特别是近年来,关系学给关系研究带来的消极或批判性立场随着社会网和社会资本理论的普及潜在地得到纠正,越来越多的人已经意识到:有目的地通过关系方式来获取社会上的稀缺资源不但不应有以往道德上的焦虑,还应该成为衡量个体或组织能力与发展潜质的重要指标。多年前,在观察了英国伦敦区各种最前沿的文化产业中的人如何交流、沟通和行动之后,Andreas Wittel就指出:活在当代,特别是都市的一种主要能耐,就是建立网络,不断建立网络……建立网络的能力,决定了成功、名气、财富、参与、主权。翟学伟也指出:“关系从来都是人类社会的本质,自然也是社会学研究的核心。”同时,借助田野方法对中国人的关系状态进行研究也已成为许多学者揭示中国社会经济现象的主要途径,这些研究都在说明,无论在中国哪个地域和哪种生活领域,我们都能看到关系的存在与作用。今天传播学领域在从事媒介使用行为的研究时,当然也不能忽视关系在其中所发挥的影响。正是在这样的背景下,“ICT与社会资本的互动关系”这一研究课题普遍地吸引了当今世界各国研究者和政策制定者的关注。

SNS诞生后,国际学术界对“SNS与社会资本”之间互动关系的研究也持续跟进,但这类研究大多采用传播学研究方法中主流和传统的问卷调查法。尽管问卷调查能用来确认因果关系,但是他们却无法提供充分和丰富的数据以解释复杂的现象,例如SNS以何种方式帮助个体提升社会资本?此外,由于“SNS与社会资本”这个研究领域尚处于初始阶段,现有的研究还没有比较可靠的研究模式。因此,研究者试图通过质化研究的方式来进行一些探索性研究,从SNS用户的亲身体验出发理解SNS的功能和社会影响。

一、问题的提出

过去的大量研究已经表明互联网正使很多人拥有越来越多的社会联结,[1]特别是可以帮助使用者建立所谓的弱联结关系,即陌生人或没有直接亲属关系的人之间的关系。但是这样的联结对使用者的社会资本累积有何意义?它是以何种方式帮助个体提升社会资本?却鲜有实证资料支持。

美国学者进行了一项2603个样本的网络调查以检验美国在校大学生的互联网使用行为对个体社会资本的影响。研究发现,Facebook深度使用与大学生的生活满意度、社会信任、公民参与、政治参与等行为确实存在正相关。但是研究者也指出,Facebook使用的各项变量与使用者的社会资本之间缺乏积极和显著的关联。[2]2004年Facebook创办以后,SNS与社会资本之间互动关系的研究就大量跟进。早期的研究表明,Facebook用户主要是通过该网站“寻找”他们之前在网下的社会联系而非通过“浏览”的方式和自己遇到的一个完全陌生的人建立联系。[3]2007年,密歇根大学的Ellison、Steinfield和Lampe开展了一项研究——“Facebook好友的益处”,该研究检验了Facebook使用与使用者社会资本之间关系。[4]研究者随机抽取了286个密歇根大学的学生作为研究样本,发现Facebook帮助用户提升了生活满意度,特别是那些原本自我评价较低的学生,但是用户的架接性社会资本没有明显提升。其测量指标主要有使用时长、使用项目类别、好友数量,以及用户使用Facebook前后态度改变的自我评估。但是其样本中近7成是女性,平均年龄仅为20岁,因此其研究结果还有待进一步检验。

同时,社会资本是需要长期积累的,相对于经济资本和文化资本,社会资本需要更多的时间来经营。从理论上讲,“社会资本不是暗指一种即期的、正式的法律或商业契约的经济交换,而是短期利他与长期自利的一种产物,行动者为他人的利益牺牲了自己的利益,但一般来说,行动者期望这种牺牲能够在将来的某个不确定的时候,如果有需要,就能得到回报”[5]。社会资本的这一特性,也表明社会网络成员之间的利他行为的回报时间是非常漫长的,相对于经济资本和文化资本,作为“互惠性回报”的社会资本需要更多的时间才能观察或者考察得到。因此,当前大多数研究都表明,互联网的出现的确有助于帮助个体增加“弱连接”,但是无助于增加个体社会资本。这种悖论的出现,或许和过往这些研究大多是短期的数据收集有关。

正如社会资本问题研究专家林南所言,互联网所承载的资源已经超出了单纯的信息用途,现有的证据已经充分证明,越来越多的个体行动者已经参与到各种新形式的社会网络和社会关系中。毋庸置疑,其中的相当一部分活动正是在进行社会资本的创造和使用。[6]

此外,研究者还希望改变过去以传播技术和媒介内容为中心的研究思路,从使用者的角度出发,探寻SNS用户采纳这一技术的深层动因,以及SNS使用行为对使用者社会资本的影响。台湾学者吴筱玫也曾指出:“科技与文化的互动不单纯是‘科技’的事,也是‘人’的事,两者彼此影响,造就了文化差异,例如中文与英文的思维逻辑不同,文化形貌也不一样,而文化形貌不同,也使其采纳新科技的态度有差异,换言之,并不是所有人都拥抱科技,拥抱与否端赖各地当时的文化条件。”[7]SNS在中国的发展,自然也要考虑到中国特殊的文化背景,以及中国网民在现阶段的心理需求。目前,中国大陆还鲜有针对中国SNS用户的系统和深入的研究,在谈到SNS相关问题时,基本上都是引用国外的研究报告。因此,本人认为有必要进行扎根于中国国情的SNS使用行为研究,并在此基础上解答如下问题:

(1)SNS使用是否提升了用户的社会资本;

(2)如果提升了用户的社会资本,是以何种方式?如果没有提升,是何种原因阻碍了用户社会资本的提升?

二、相关概念界定

(一)社会资本

出于本研究中研究问题的需要,研究者倾向于采用华裔美国学者林南关于社会资本的定义——“嵌入于一种社会结构中的可以在有目的的行动中摄取或动员的资源”,也即,“经由社会关系所得到的资本”。林南在马克思的资本概念基础上把资本定义为“资本是对于个人资源的投资,以便在生产中获得利益”。在这里,“资本被视为由行动者在他们所属网络与团体中,有利于联系资源与取得资源而产生的社会资产”[8]。

尽管传统上,人们总是将“资本”这一术语来指可触摸的、可耐久的、可转让的物体,如建筑物、机器等,这些事物的累积数量可以估计,它们的价值可以测度。但是社会资本则被视为不可触摸性的资源,比较类似于知识和技能。[9]在互联网时代,社会资本中的知识自然也将以数字化信息符号为依托的各种资讯囊括在内。事实上,在后工业社会,资产已经不仅仅是指有形的劳动资料,而更多地表现为有利于提高行动效率的各种信息,特别是由“结构洞”和“弱连接”所提供的有利于提高信息扩散效率,同时最小化“噪音”,降低传输成本,推动合作行为展开的数字化信息。

本研究所关注的重点在于SNS使用者的个体使用行为,针对他们的社会资本研究相应地也是从个体层面切入。但是在研究最后,研究者也将按照科尔曼所建议的,从个体层面的社会资本入手,但是回到宏观层面来总结研究结论,并提出政策建议。

(二)SNS

SNS,全称Social Networking Services,即社会性网络服务,专指旨在帮助人们建立社交网络的互联网应用服务。也指社会现有已成熟普及的信息载体,如短信SMS服务。SNS的另一种常用解释:全称Social Network Site,即“社交网站”或“社交网”。尽管社交网站与微博服务在使用方式上有很多细微差异,但是从“自我展示、传播信息与人际互动”的核心功能上二者并不存在本质上的差异,都属于社会性网络服务的范畴。

本研究的调查还发现,目前不少社交网站用户都在同时使用微博服务,甚至同时用两种服务来与同一批好友联络。因此,研究者认为,如果将研究平台仅仅局限在SNS网站上,继而在“用户的个体社会资本提升”与“SNS网站使用”之间建立联系是很不合理的。考虑到微博服务也具备帮助用户建立社交网络的功能,因此本研究将中国的人人网、开心网,以及新浪微博都纳入考察范围,所以文中SNS均指社会性网络服务,也即Social Networking Services,而非Social Network Site。

三、研究方法

(一)被访对象样本描述

研究者于2010年8月到2011年2月,共访谈SNS用户30人,其中女性11人,男性19人,学生13人,职场人士17人。被访者最大年龄47岁,最小年龄20岁,多数访谈者年龄在22~29岁之间。从学历上看,被访者中最高学历为博士,最低学历为高中。多数被访者为本科以上学历。从原籍分布上看,被访者来自北京、山东、湖北、四川等13个省份。访谈对象本人的职业(所学专业)包括企业高管、公务员、媒体从业者、公司职员、高校教师、会计、艺术创作者、农民工等。其原生家庭的社会和经济地位(父母职业)也有较大差异,既有普通农民、下岗职工、中小企业职员,也有成功的民营企业家、国企管理者、公务员和校长等。在SNS使用时间和频率上,几乎所有的访谈对象每天都至少会使用其中一种,其中时间最长的为个案21,他表示除了睡觉时间,其他时间几乎都泡在SNS上。而有些个案则表示使用时间的长度并不能完全代表用户对SNS的依赖度,例如个案30每天都会登录5次以上,只是停留时间不会太长,有些访谈对象认为这样的用户也是重度使用者。

多数情况下中介人在征求被访者同意的情况下向调查者提供了他们的联系方式(电话、邮箱、SNS账号)。研究者首先将这些被访者加为SNS好友(人人网、开心网或新浪微博),经过一段时间的观察和互动之后,再与被访者确定访谈时间与地点,同时在访谈结束后,还会请求其中一部分被访者提供符合研究要求的受访对象。

调查初始,研究者将被研究者的个体特征定义为:现居北京,有十年互联网使用经验,一年以上开心网使用经验,每周使用开心网时间超过7小时,较多地在开心网上转帖、评论、更新状态、写日志、上传照片或使用游戏功能的职场活跃用户。但是经过5个个案的试访谈以后,研究者发现很多开心网用户其实在同时使用人人网和新浪微博,甚至分门别类地使用不同的SNS管理不同的社会关系,单靠开心网使用行为的研究是无法全面了解用户的SNS使用行为的。此外,研究初始阶段,研究者考虑到当前国内外针对SNS的研究几乎都是以学生用户为研究对象,但研究者根据“社会资本”理论的分析,认为学生用户生活单一,对“社会资本”的需求有限,其“利他互惠行为的回报情况”在短时间内也难以观察到,遂决定以鲜受关注的“SNS职场用户”为研究对象。但是,在访谈过程中,这些职场用户在介绍自己的互联网使用经验时,都特别强调大学期间就已经开始利用互联网拓展人脉关系,尽管当时并没有专业的社交网络服务。研究者因此开始意识到,大学生群体并非没有“社会资本”的需求,相反,处于快速“社会化过程”中的大学生对于“人脉关系”有着非常强烈的需求。在这种情况下,研究者调整了个案选取标准,扩大了研究主体的范围:将互联网使用时间改为5年,将学生用户、人人网和新浪微博的用户纳入研究范围。

(二)参与式观察与生命史访谈

在本研究中,研究者先是在自己的SNS页面上观察哪些用户比较活跃,然后再将焦点集中在少数活跃用户身上,观察他们在SNS空间上公开的资料的内容(日志、照片、转帖)以及他们与其他好友的互动情况(评论他人的照片、留言或参与网络游戏),然后再选取有典型意义的人为访谈对象。在访谈结束后,再对照访谈的内容,核实其SNS使用行为与其自我叙述的情况是否吻合,特别是他们的使用动机和使用方式之间的勾连性。针对那些由中介人推荐的个案,研究者通常是先加为好友,经过类似的观察过程以后,再做访谈,访谈之后再通过其SNS使用行为核实其访谈内容的真实性。

个人生命史的研究最早见于美国芝加哥学派社会学家W.I.托马斯和F.W.兹纳尼茨基发表的五卷本《身处欧美的波兰农民》。在这本巨著中,他们开创了“生活研究法”。传统的研究关注的是重大政治、军事、经济事件,领导人物及其作用,但是托马斯等人则从普通人的生活经历中发现了历史的轨迹。他们在书中试图寻求“普通人”的失业贫困、社会动荡、拥挤、无根漂泊等问题,自下而上书写历史,在书中呈现出一个个真实的个案。而这种记录与分析方法的优点就在于内容详细、生动具体。[10]台湾教育学研究者熊同鑫认为:“生命史研究具有个案研究的特性,另一个层面而言,它是一种“新民族志”(neoethnography)研究的方式。生命史研究提供了人们谈论自己、描述自己经验的一种管道;研究者是在以‘询问’为导向的方法中,让人们讨论他们的人生,以进行资料的收集。使用生命史研究方法,研究者关注的是研究对象的过往经历。”[11]

在本研究的访谈部分,研究者采用“生命史访谈法”,请访谈对象讲述自己自接触互联网以来使用社交服务如电子邮件、QQ、BBS、SNS、微博等的历程,以及在此过程中发生的、他们自己记忆所及的与网络社交活动相关的生命故事,研究者再根据其中与研究主题相关的部分进行追问。这种半开放式访谈,可以保留每个个案经验性资料的独立性和完整性,也可以通过访谈对象具体和琐碎的口述,收集到丰富的经验资料。

(三)社会资本的测量

通过文献,研究者发现,1998年由Nahapiet和Ghoahal在关于“社会资本、智能资本与组织知识”的研究当中,所提出的社会资本三个内涵,分别为结构面(structural dimension)、认知面(cognitive di-mension)和关系面(relational dimension),是被实证研究引用最多的测量个体社会资本的研究工具。因此,研究者试图从这三个维度出发,考察SNS使用者的日常使用行为是否有助于其个人社会资本的增加。具体考察标准为:

(1)社会资本的结构面:对访谈对象的SNS网络进行社会网络分析,考察其SNS用户的好友构成情况,除了现实生活中密切联系的正式社交网络之外,该用户的SNS好友还有哪些人?其SNS网络规模有多大?该用户是否利用SNS构建了异质性社交网络,其建构的社交网络是否具有“向上触及性” ?

(2)社会资本的认知面:SNS使用行为是否帮助使用者提升对社会规范的认知?考察SNS用户在SNS空间上获取和对外分享的内容是否有助于增加对自己和他人价值理念的认知。该用户是否会关注SNS上的新闻类信息,是否会主动发表评论,是否关注好友发表的评论以及其他人发表的评论;是否通过书评、影评、日志等方式进行自我暴露,特别是传达自我的价值观,或者,反之,关注朋友的价值传达。

(3)关系面:SNS使用行为是否帮助使用者缩短了与其“弱连带关系”之间的心理距离?考察用户在SNS上与弱连带对象互动的情况,例如转帖、赠送礼物、游戏过程中是否与弱连带关系展开互动。

如果访谈个案在上述三个构面都没有提升,就被归类到“社会资本零增长”群体,而在以上三个构面中至少有一项提升的访谈对象,就被归类到“社会资本提升者”群体。

通过文献综述,本研究确立了如下分析框架,

图1

经过对访谈文本、访谈对象的网络日志以及研究者的观察日志的文本分析,研究者对30个个案的社会资本累积状况进行分类,发现其中18个个案的SNS使用行为或多或少地提升了他们的个人社会资本,其中,有5个个案社会资本大幅度提升;而个案04被归为“社会资本零提升者”,其余11个个案社会资本略有提升,但提升幅度有限。

四、SNS使用与社会资本的提升

通过访谈对象使用互联网的生命史资料的收集,研究者获取了40余万字的第一手资料。有些资料非常明确地支持了社会资本可以借由SNS使用的方式累积。

为了保持个案内部结构的完整性,真实、全面地展示SNS在个体社会资本累积上所发挥的作用,同时也是为了探寻用户创造性地使用SNS的动力来源和发展过程,研究者在分析“SNS使用与社会资本”提升的方式和原因时采取了个案取向的分析法。研究者选取了5个典型个案,从他们最早的互联网使用经验到如今成为SNS深度用户的历程中分析互联网,特别是SNS对个体社会资本创造的价值。

(一)“贵重”资源的维持与“工具性”行动的展开

林南认为:“互联网之所以可以提供社会资本,其意义在于他们所蕴含的资源超越了单纯信息的目标。互联网也提供交换的管道,以及集体性形成的可能性(Fernback,1997;Jones,1997b;Watson,1997)。这些‘虚拟’(virtual)的联结,让使用者得以超越时间与空间的限制而与他人相互联系。同时,利用互动的工具取得信息,使得互联网不只拥有丰富的社会资本,对于那些在生产与消费市场均采取目的性行动的参与者而言都是重要的投资。”[12]本研究的访谈对象中就有好几位都有“工具性”地使用互联网,特别是SNS来维护重要的社交资源,开展具“现实回报性”行动的经验。其中最具代表性的是个案23,拥有十万微博粉丝的某知名网站的CEO。在他看来,SNS不仅是一个信息平台,其实还是一个人际沟通的重要平台,这种人际沟通对于从事IT行业的他非常重要。

如果你很弱的话,你没什么影响力的话,那你可能还想不清楚,你没有太多的朋友。那么到了我现在的情况,比如说十万粉丝里面可能有一千人,是我们这个圈子里面,而且我们这个圈子跟我有很大关系的这些人。实际上他在看我每天做了什么,看了什么,带来什么新的想法,分享了什么有价值的东西。事实上这都是一个,他了解我的过程。所以今天我刚在一个行业年会见到了一些嘉宾。我们见了面他们就问,你最近去了美国,除了你以前在微博上说的,你还有什么可以跟我们分享的东西?这就是我们人际交往的一个东西,所以我们还是觉得有价值的。

就我们这个行业圈子来说,我们之间信息的沟通,互相产生的一些个关系,这些东西都是非常必要的,是不是? SNS的使用也都是非常必要的。其实在这里面,我们也是通过这样的一个平台,我们有了更多沟通,也有了很多关系。(个案23)

可见,SNS可以帮助用户维持与各种重要人脉资源的联系,同时展开一些工具性行动。特别是对于公关、营销和公务员这类需要较多地进行关系维护工作的职业来说,SNS是一种开放、低成本、合宜的关系维护平台。

(二)“孤独感”的降低与“关键词朋友”的情感支持

在GRE备考过程中,宅男mars(个案05)获取备考信息和情感支持几乎都是通过互联网,特别是微博。

我现在微博好友有一些是根据关键词加的,包括GRE这个关键词。现在使用什么不管是腾讯、QQ,还是新浪微博,感觉比较理性。一定要注意就是我加这个人,首先这个人有共同的关键词,有共同的兴趣。有一些考GRE的朋友是没见过面,但是都知道我们是10月份GRE要考,但是不是同一个新东方培训班上认识的,就是通过微博发现的这个人,然后我们也会有一些互相鼓励的东西。比如说背GRE的时候感觉有什么情绪上的波动什么的,我会发一些牢骚什么的。然后我的这种网友会看到我的评论,他会给我评论,然后我会回给他的评论,这样来往好多次。

假如说我今天背单词背得比较烦了,我发一条微博,我不想让我的大学同学看见,然后打个电话来安慰我一下,我不需要安慰,我只需要一个网友回帖跟我说:“是啊,我也背得很烦!”这就够了。

正是因为我现实生活中缺乏这种交流的方式,跟人沟通的方式,所以才使我把所有的精力都放在微博上了。把所有的跟人交流的这种欲望都通过微博发泄出来了。(个案05)

从个案05的SNS使用状况看,卡内基梅隆大学Robert Kraut教授的研究团队在1998年得出的“因为网络沟通者之间不能进行现实接触,所以这种网络空间纽带并不能解决孤独和压抑”的研究结论,在今天需要被重新修正了。

事实上,Mars的新浪微博使用经验正好印证了Katelyn McKenna和John Bargh的研究结论:在某些情境下,互联网正使很多人拥有越来越多的社会连结。而且,由于互联网使用帮助使用者降低疏离感和孤独感,扩大了他们的社会交往圈,从而减少了抑郁症,这显然对社会资本的提高有大量有利影响。[13]

SNS可以创造一种“远距离的亲密感”,从而帮助用户降低“孤独感”,同时还可以通过各种“关键词”寻找结识新朋友,编织新的关系纽带,获得新的情感支持。SNS将自愿的社会联系推向了新的从未梦想到的高度——人们可根据任何一种共同的兴趣在全球范围内选择与人交往,不再受所处的地理位置所限。

(三)不同社交网络的“自我呈现”与关系理性的“精致化”

在SNS使用过程中,个案02非常理性地将各种社会关系进行了分类,并分别通过三种不同的应用平台进行这三种社交网络的资源维护。

我在新浪微博、开心网和人人网这三个网站上所表现的状态,其实是根据我日常生活中接触的三个不同的圈子有所选择的。其实当然我觉得我用这三个网站,我用它的目的既不是为了增强我的人际联系,也不是为了了解什么新闻,我用这个网站的目的是以娱乐为目的去用它。但是我发现在以娱乐为目的用这三个网站的时候,其实我是根据从高到低,然后社会等级结构的方式。我在上面有不同的自己的人格展现。

我觉得可能是根据这种不同的角色关系结构我自己。因为我发现像新浪微博上它是一种围观效应,上面不是业界的名人就是社会上的名人。你即便是可以加对方为好友,但是你在上面的层级是比这些人低的。开心网是由于它的时间比人人网开放得要早,所以在那一时间大家同时在开心网上注册的人大部分都是人际圈子里面认识的。但是可能因为人人网我注册得比较晚,我发现在这个网上我认识的用户都是比我年纪要小的人,可能正好是这三个圈子的人在使用这三种不同的网站,所以我在这三种不同的网站上才会有不同的情绪表述。可能不是我根据这个网络划分人际圈子,而是根据使用三个网络的人际圈子决定我自己的行为。(个案02)

早前康波(A.W.Comb)和斯尼格(S.P.Snygg)等学者基于现实生活中人际互动行为的研究已经表明,人们的社交行为是分场合的。他们所提出的“场合交往论”就强调:“交往者要认识自己所面对的交往情境,在这个认识的基础上,对他人施予的刺激作出应答性的反应,采取适当的交往行为。”[14]在SNS出现之前,个体不可能自由选择自己的“观众”,进而展开如此“理性”和“精致”的自我呈现。基于“P2P”技术的SNS服务让个体不仅可以自主地选择交往对象,而且可以积极地、主动地进行“分门别类”的自我呈现,它实际上又进一步调动了使用者的主体性,让网络社交行为也越来越接近现实生活中人与人之间的互动方式。

(四)“边陲行动者”与“核心行动者”联结的建立

社会资本研究者提出过一个地位效用命题:初始位置越佳,行动者更有可能接近与运用较佳的社会资本。[15]而拥有低度价值资源以及因此在社群中处于较低位置的行动者,则遭遇更大的结构限制,以及稀少的创新机会。[16]也就是说,那些初始位置相对较高的人们,能够获得较佳的结构机会来触及较好的社会资本。但是人们更关心的是下一个问题:“是否存在某种机制,让初始地位较低的人们能够触及较佳的社会资本?”个案09(一个原生家庭社会资本很低的普通在校学生)的经历显示:以SNS为代表的各种互联网应用方式正因具有帮助“边陲行动者”联结“核心行动者”的能力而成为提升“社会资本低度拥有者”社会资本的一种潜在机制。

微博对我来说就有一个特别好的事情,就是“微博开发者大会”,我知道那个东西对我有用,我就特想去。就找别人(那些sina的高层)的微博里边有我的,然后就发现正好有两个符合的对象。我就给他们发了条微博表示想组团参加这个会,但是一方面资金有点吃力,就想试试能不能请他们帮忙,结果也就两个小时曹国伟就回了。

××大学××专业同学想组团参与“微博开发者大会”,能否以团购的票价获得入场券?100还是有些咬牙……@曹国伟@刘新征可否帮帮忙[火炬]

回复@曹国伟:我看行。@苗颖安排一下。[17]

我们当时就觉得可好了。然后那条微博就被迅速地转发开来,说,这是新浪发明的,说这个放到古代就是领导批阅的方式。苗颖(曹国伟秘书)也迅速地给我们办这事嘛。(个案09)

(五)“圈外”朋友的网络互动与架接性社会资本的提升

随着SNS使用行为的普及,越来越多的人开始反思这种“圈子”文化可能带来的负面影响,其中之一就是同质化的互动带来的信息单一化、片面化问题。事实上,SNS用户也不乏善于突破现实生活中“圈子”的局限,拓展“异质性”社交网络的个案。

就是你之前的获取方式其实是这么一圈人,网络是一种跳跃式的接触模式。日常生活的话你可能就是某一个圈子里的人,圈子之外的人你接触到他的这种概率会非常低。但是,网络的话这种人和人之间就是说没有这种所谓的这种圈的概念。基本在网络上分人群的话,基本是按照一个年代来分的,不是按照这个专业的范畴来分的。

拿这个校内网举例吧,因为它那个就是你加一个好友,你可以看到他的好友的这种好友。就是你的一个好友,然后他本身他还有一个交友圈子,然后你看到他那交友圈子,你就跟他那个圈子有联系了。你加完他好友,然后他的好友的好友分享的东西,就是会通过他的那个方式然后传递到你这,然后分享多了你可能就会发现这个人很有意思,然后就是直接加他好友。

然后就是这个朋友又有一个交际圈子然后又这么分散出去了,最后他实际可能就包括北京这一片院校,基本都能有点就是这样的能说得上话的朋友吧,其实就是这么发展出来的,然后就是那种链锁传递的那种感觉,这种方式就是扩大交际范围。(个案11)

在这样一个由SNS“好友”的“好友”建构的社交网络里,使用者又在进行什么类型的社交活动,从中获得什么“回报”呢?

我们做这种具象的雕塑,可能需要做人,做动物,然后里边可能就是需要有解剖的这种实体,或者说是那个图样,但是在我们这个圈的话就是只能接触到那些仿制的那种石膏翻铸成的。那种解剖图他实际就是说也只能看到一个表层的一个东西,当然实际很多东西我们都接触不到,但是学校又不给安排我们去医院,现在也不能随便看那种尸体。但是你在网上就很有意思,就比如你拿一幅画过来,我们看可能觉得完全没有任何问题,但是这时候可能有一个医生过来说哪一根肌肉这插的是不对的位置,或者是他的某一个骨节多了几厘米,但是他们在这一块就很专业了。那这时候你就会发现哦,确实这块我们可能掌握的没有人家那么清晰,那你跟他交流的话就是说你会得到的那个准确的程度就会比你在这个圈里头交流高。(个案11)

马克・格兰诺维特提出的“弱连带的强效应理论”已经证明:“强连带关系对人们的行动提供了信任的基础,但由于弱连带提供了人们取得自身所属的社会圈之外的信息管道,更可能扮演不同团体间的‘桥’,这种起桥梁作用的‘弱连带’的存在可以增加其所在团体成员与外界互动的机会,从而使得资源与信息传播渠道多样化。”[18]小天的这种SNS使用正是通过大量拓展“弱连接”关系认识“圈外朋友”,从中获取异质性的信息资源,进而提升自己的架接性社会资本。

五、SNS使用与“社会资本的零增长”

在访谈过程中,也有一些每天花费大量时间使用SNS的访谈对象表示,开心网、微博和人人网的使用并没有对自己现实生活中的人际关系有所改善,他们大多认为SNS给自己带来的更多是负面影响,例如浪费时间和精力,甚至有访谈对象表示这些东西都是工业时代的废物。这些“社会资本零增长”的群体是以怎样的方式使用SNS?是什么因素阻碍了他们在SNS使用过程中累积社会资本?

(一)安全感及“微薄信任”不足

信任是社会资本的至关重要的组成元素,也是文明社会能力的一个组成部分。它是政治参与、利用新技术的意愿的先决条件。[19]在普特南看来,参与和信任是相互依赖的:“信任来自于丰富的联合生活,同时又助于自发地产生新的交往并形成联合。”社会资本理论假定:一般说来,我们同其他人的联系越多,我们越信任他们,反过来也一样。我们对他人越坦诚,与他人交往就越容易,并越能维持持久的关系。不信任正好带来相反的结果——我们对开始与他人互动犹豫不决(因此可能丧失重要的机会),仔细检查我们的一举一动(因此保持时刻的“警惕”),并沿着安全的路线行动(避免任何革新)。能动性、积极精神和自由的总的水平因此降低了[20]。

本研究的访谈资料也显示,那些在SNS使用过程中愿意大量“自我暴露”、结识异质性交往对象、与弱连带关系展开互动的用户通常都比较容易信任他人。而“社会资本零增长”的这一群体,则往往不相信陌生人。

不过,在SNS与社会资本的议题上,信任已经不仅仅是指对SNS上交往对象的信任,还包括对互联网技术,特别是SNS技术的信任。对网络传播技术的不信任,特别是关于“个人隐私保护”以及“非面对面”交流过程中各种沟通障碍的担忧成为抑制使用者“畅所欲言”的一个心理障碍。

如今,“我们正迈向一个由我们经济体中有效率的组织所驱动的世界,而经济体则愈趋仰赖一些所谓的‘稀薄信任’(thin trust),即彼此较陌生的人们之间的信任(Newton,1999)”[21]。因此,如果不能通过一些制度性保障来提升整个社会“微薄信任”的水平,那么不管SNS技术如何升级,中国用户都难以从中真正获益。

(二)“消遣娱乐性”的内容消费

SNS使用过程中,不同的内容消费方式也影响着使用者的社会资本累积状况。本研究发现,在使用过程中,尽管有些用户表示只是把SNS当做一个娱乐工具,但是他们在内容消费上却不仅仅是娱乐,他们关注时政信息,关心他人的评论,也发表自己对一些事件的观点。但是有一群人,从他们的使用方式不难发现:SNS完全是“消遣娱乐工具”。

本研究中的个案04每天使用SNS工具时间超过8小时,但是该研究对象热衷转发的信息都是集中在情感类、美容类、娱乐类信息。同时,个案04也并不关注其好友在转帖过程中的价值传达,她并不像某类用户那样在意朋友发表的观点和评论。

由此推论,SNS用户如果只是把SNS当做一个娱乐消遣的工具的话,那么纵使如个案04这样每天使用SNS超过8小时,SNS使用行为与社会资本之间还是无法建立正向关联,甚至有可能因为用户的“网络沉迷”而导致她脱离现实社会。这与胡奇(Hooghe,2002)的研究结果是契合的:社会资本的某些面向与花在电视上的时间、偏好娱乐性节目以及商业电视台呈负相关。[22]

(三)社交网络规模过小或同质化程度过高

过往研究已经表明,个体的社交网络的规模越大并不意味着其必然拥有越多的社会资本。但是,如果社交网络规模过小或者同质化程度过高,则其社会资本必然较低。

现实生活中人们的社会互动较常发生在具备类似生活形态与社会政治经济地位的个人之间。在SNS上,人们的社交行为也具有同样的倾向。社会资本零增长的这群SNS用户始终封闭在一个固定的圈子内的SNS使用者。他们在SNS上的好友基本上也是在现实生活中关系密切的好友。因此,尽管他们也花费了大量时间和精力在SNS上,但是他们获取的信息内容往往较为单一,难以获取异质性资源。他们的个人社会资本也难以通过SNS的使用而提升。

因此,SNS社交网络具有一定规模,同时这个网络包含并大于“使用者在现实生活中密切互动的社交网络”,这两个条件是SNS用户在SNS使用过程中得以累积社会资本的一个必要前提。

(四)使用技能局限

在SNS使用技能的问题上,计算机的操作水平已经不是主要问题。事实上,随着ICT的革新,如今各种网络应用方式已经越来越友好。因此在SNS使用技能上的问题,大多是因为不能很好地理解电脑中介沟通方式的特点。拥有近十万粉丝的CEO用户个案23就表示,在SNS上的表达是有技巧可言的,需要很好的规划。而一般的年轻用户,特别是学生用户则往往缺乏相应的知识,更多的人则是缺乏相应的意识。

由于不愿意主动地去摸索SNS使用的技巧,有些SNS用户不仅不能提升自己的沟通效果和社会资本,反而破坏了个人形象,降低了个人的社会资本。在本研究中有5个个案都明确提出其SNS上的好友的一些使用行为,诸如频繁更新状态、无病呻吟地表达、炫耀个人“优越感”等让他们产生了反感情绪,甚至在SNS上取消了和朋友的联系。

可见,在SNS上过度追求被关注,而大量“灌水”的行为确实引起了众人的反感,个案27更是称这种行为“在强奸他人的眼睛”。正如《财富》杂志的高级编辑大卫・柯克帕特里克所言:“Facebook效应带来的社会变革并不一定全是积极的。每个人都开始公开自己的个人生活意味着什么?我们是否已经变成了一个由展示者组成的国家或世界呢?很多人仅仅把Facebook看做生活的一小部分,这些人把Fa-cebook作为自恋的平台而不是交流工具。”[23]

因此,深入理解SNS的传播特性以及人际沟通的方法和原则也是提升用户在SNS使用行为中社会资本的一个重要前提。

六、结语和讨论

本研究的调查证明,以SNS为媒介的交流在维持和创建社会关系中具有巨大的潜能。SNS不仅可以巩固用户在现实生活中原有的社会关系,也能建立新的社会关系,这些最初在SNS空间建立的网络关系还可以延续到网络之外,与前者一样带给用户具有现实回报性的社会资本。更重要的是,SNS有利于帮助个体建立和维系更大、更多样的社会关系网,这不仅有利于提升个体的社会资本,也将有利于团体组织、公共参与等集体行动的展开。

以SNS为媒介的交流方式可以帮助个体改善人际关系和社会资本,但不可能彻底改变个体原有的社交生活方式。个体原有的社会资本,包括原生家庭的社会资本、教育经历、职业属性、常联络社交网络的SNS采纳情况和ICT使用历史中的社会资本回报经验都是影响用户SNS使用方式的因素。在此基础上,用户对待SNS的态度以及SNS使用过程中的主动程度和开放程度决定了个体从SNS使用中累积社会资本的多寡。

早期林南的社会资本研究已经表明:在中国,女性往往更多地依赖亲属连带社会资本,而男性则能突破亲缘关系的局限,拓展亲属之外的社会联系,本研究的调查一定程度上呼应了林南的研究结论。尽管针对Facebook的众多研究都表明女性用户比男性用户更多地使用SNS,[24]同时,女性更多地在SNS上展示自己的真实生活,如家庭、情感关系、以及发表自己对事物的观点。[25]但是本研究同样发现,在基于SNS的社交关系构建上,女性相比男性更为被动和封闭。一些原本社会资本较低的女性用户在构建SNS社交网络时是“低水平、重复建设”,她们的SNS好友圈里多是和自己具有高度类似社会属性的好友。而那些原本拥有较高社会资本的男性用户却能充分利用自己较高的社交能力,建构出更加“复杂和多元”的社交网络,为自己现实生活中原有的社交网络嵌入更具向上联结性(社会结构的上层)、异质性的社会关系。二者在“SNS网络的结构面”存在的差异已经潜在地表明:在未来,这两类人的“社会资本鸿沟”不仅会客观存在,而且会持续扩大。

在SNS使用过程中,用户所消费的内容的属性也影响着个体的社会资本营造。那些主要消费娱乐休闲类信息的用户几乎不可能从SNS使用行为中获得社会资本的提升。而注重新闻类信息消费,特别是价值分享的用户,则能从SNS使用过程中知晓更多社会规范,增进好友间共识的形成,这些都有利于个体社会资本的提升。因此,在研究一个媒介技术的社会影响时,研究者不能仅仅从技术层面分析其社会价值,还需要进一步细分“受众”所采用的内容。

最后,研究者认为,传播学者应改变过去将媒介技术视为“促进或阻碍社会行为的工具”的过度悲观或过度乐观的技术决定论观点。而应从“科技与社会互动”的观点将人与媒介技术之间的关系视为一种共构和协作的关系。互联网技术与使用者个体的社会资本是一种互动关系,二者共同构建了使用者在网上和网下的生活世界。

【注释】

[1]Katelyn Y.A.McKenna,John A.Bargh.(2004).The Internet and Social Life,Annual Review of Psychology.55(1):573-590.

[2]Valenzuela Sebastián,Park Namsu,and F.Kee Kerk.(2009)“Is There Social Capital in a Social Network Site ?:Facebook Use and College Students' Life Satisfaction,Trust,and Participation.” Journal of Computer-Mediated Communication,vol.14:4,pp.875-901.

[3]Lampe,C.,Ellison,N.,& Steinfield,C.(2006).A Face(book)in the crowd:Social searching vs.social browsing.Proceedings of the 2006 20th Anniversary Conference on Computer Supported Cooperative Work(pp.167-170).New York:ACM Press.

[4]Ellison,N.B.,C.Steinfield,and C.Lampe(2007).The Benefits of Facebook Friends:‘ Social Capital and College Students‘ Use of Online Social Network Sites,Journal of Computer-Mediated Communication(12),pp.1143-1168.

[5]姜磊:《都市里的移民创业者》,社会科学文献出版社2010年版,第50页。[Lei,Jiang,Migrant Self-Employment in Urban China,Beijing,Social Sciences Academic Press(china),2010,pp.50.(in Chinese)]

[6]林南:《社会资本:关于社会结构与行动的理论》,张磊译,上海人民出版社2005年版,第214页。[Nan,Lin,Social Capital:A Theory of Social Structure and Action,Shanghai,Shanghai People's Press,2005,p.241.(in Chinese)]

[7]吴筱玫:《传播科技与文明》,智胜文化出版2009年版,第8页。[Xiaomei,Wu,Communicaion Technology and Civilization,Taipei,BestWise Publishing Co.,Ltd(tw),2009,pp.8.(in Chinese)]

[8]林南:《社会资本:关于社会结构与行动的理论》,张磊译,上海人民出版社2005年版,第108页。[Nan,Lin,Social Capital:A Theory of Social Structure and Action,Shanghai,Shanghai People's Press,2005,p.108.(in Chinese)]

[9]帕萨・达斯吉普特、伊斯梅尔・撒拉格尔丁:《社会资本——一个多角度的观点》,张慧东等译,中国人民大学出版社2005年版,第413页。[Partha Dasgupta.&Ismail Serageldin eds.Social Capital:A multifaceted Perspective,Beijing,China Renmin University Press,2005,p.413.(in Chinese)]

[10]姜磊:《都市里的移民创业者》,社会科学文献出版社2010年版,第71页。[Lei,Jiang,Migrant Self-Employment in Urban China,Beijing,Social Sciences Academic Press(china),2010,pp.71.(in Chinese)]

[11]熊同鑫,“窥、溃、馈:我与生命史研究相遇的心灵起伏”,《应用心理研究》2001年第12期,第107-131页。

[12]林南:《社会资本:关于社会结构与行动的理论》,张磊译,上海人民出版社2005年版,第344页。[Nan,Lin,Social Capital:A Theory of Social Structure and Action,Shanghai,Shanghai People's Press,2005,p.344.(in Chinese)]

[13]Katelyn Y.A.McKenna,John A.Bargh.(2004).The Internet and Social Life,Annual Review of Psychology.55(1):573-590.

[14]俞国良著:《社会心理学》,北京师范大学出版社2006年版,第348页。

[15]林南:《社会资本:关于社会结构与行动的理论》,张磊译,上海人民出版社2005年版,第103-104页。[Nan,Lin,Social Capital:A Theory of Social Structure and Action,Shanghai,Shanghai People's Press,2005,p.103-104.(in Chinese)]。

[16]林南:《社会资本:关于社会结构与行动的理论》,张磊译,上海:上海人民出版社2005年版,第51页。[Nan,Lin,Social Capital:A Theory of Social Structure and Action,Shanghai,Shanghai People's Press,2005,p.51.(in Chinese)]

[17]转引自国栋的微博。

[18]罗家德:《社会网分析讲义》,社会科学文献出版社2005年版,第13页。[Jiade,Luo,Socia Network Analysisl,Beijing,Social Sciences Academic Press(china),2005,pp.13.(in Chinese)]

[19][波兰]彼得・什托姆普卡:《信任:一种社会学理论》,程胜利译,中华书局2005年版,第19页。[Piotr Sztompka,Trust:A Sociological Theory,Beijing,Zhonghua Publishing House,2005,p.19.(in Chinese)]

[20]林南:《社会资本:关于社会结构与行动的理论》,张磊译,上海人民出版社2005年版,第140页。[Nan,Lin,Social Capital:A Theory of Social Structure and Action,Shanghai,Shanghai People's Press,2005,p.140.(in Chinese)]。

[21]David Halpern:《社会资本》,黄克先,黄慧茹译,巨流图书出版2008年版,第222页。[David Halpern,Social Capital,Taipei,Chu Liu Book Company Press,2008,p.222.(in Chinese)]

[22]Hooghe,Marc(2002).Watching Television and Civic Engagement:Disentangling the Effects of Time,Programs,and Stations.Press/Politics,7(2),84-104.

[23][美]大卫・柯克帕特里克:《Facebook效应》,沈路等译,华文出版社2010年版,第11页。[David Kirkpatrick,The Facebook Effect,Beijing,Cheers Publishing Company Press,2010,p.11.(in Chinese)]

[24]Joinson,A.N.(2008).“Looking at',Looking up' or Keeping up with' people ?Motives and uses of Facebook”.CHI 2008 Proceedings:1027-1036.

[25]Sveningsson Elm,M.(2007).“Gender stereotypes and young people's presentations of relationships in a Swedish Internet community”.YOUNG,15(2):145-167.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。