企业家载具与张瑞敏

在注意力经济社会,名人成了注意力的“银行”,名人身上聚集了大量的社会注意力。由此,越来越多的企业找名人进行品牌代言,力图利用名人身上的注意力资源,提高品牌的认知度与美誉度。可以说,如今品牌和名人几乎如影随形,这是因为品牌和名人在功能和性质上有共同点,在代言中传播品牌形象,往往能有效地吸引消费者的注意力。如此,名人本身就成为一种重要而独特的品牌传播载具,这在广告学上称为名人的“光环效应”,指将某知名人物与具体产品品牌组合、嫁接、联系起来,将前者的认知度、美誉度价值转移到后者上面来。

在通常的认识中,名人往往多为影视与体育界明星,也包括卡通明星、商界精英、艺术家、英雄人物。在国外,有时政界领袖也会被拉入广告代言人的行列。现在追星成为了时尚,许多年轻人热衷于模仿偶像,明星都拥有众多特定的支持者,追星族不仅关心明星的事业,还关心他有什么爱好,用什么牌子的洗发水,穿什么样的鞋子,喜欢什么颜色等。消费者在接受明星的同时,也在接受他们所代言产品的信息,爱屋及乌地关注其代言的产品和品牌。如此,名人的光环带动效应就显而易见了。

用名人代言品牌似乎成了各种品牌传播的必然趋势。据统计,2006年上半年,央视晚间19:00~21:00点的黄金时段,明星代言广告占该时段广告总数的80%。

但在现实操作中,名人代言品牌也出现了诸多问题。

首先,诚信问题。2006年9月,中国消费者协会公布了于同年6月份开展的一次“广告公信度”网上调查结果,超过2/3的网民对商业广告不信任,其中回答“很不信任”和“较不信任”的比例分别为46.4%、21.2%,近八成网民认为“名人代言虚假违法广告应担责”。(30)名人代言广告“封播”事件层出不穷。有些名人为了自身利益,不了解商品的性能和质量,甚至连代言的商品用都未曾用过就在广告中将它说得天花乱坠。这是缺乏社会公德心的表现,欺骗、误导了消费者,造成了很坏的影响。而在虚假违法广告引发的责任承担上,目前我国《广告法》对于不实广告的责任认定,主要针对广告发布载体和广告的发布者,因此即使名人为不实产品进行代言,因为其不是经营者,也不是信息发布者,虽然可能对消费者构成了误导,但目前并不承担责任,由此也导致了一些名人唯利是图的不负责任的代言。

此外,需要提出的是名人与产品形象不符的问题。针对细分的市场,某一产品有固定的目标消费群体,针对这一群体的兴趣爱好,产品被设计出特定的形象。在选择名人代言的时候应考虑到消费者对名人的认可度取决于对他们所担任的角色形象的认识和理解,倘若名人的性别、年龄、职业、气质等与产品错位,那么再好的创意都无法通过广告体现出来。

再者,不少名人往往代言品牌过多,使得消费者对于名人代言的品牌联想产生混乱,致使品牌代言的效果并不理想。

以上名人作为品牌特殊载具上的不足,一方面启迪品牌主在运用“名人载具”时需十分慎重,另一方面则可以从海尔的自有品牌代言人张瑞敏这一更为特殊的名人载具上获得启发。

海尔集团创立于1984年,是集科研、生产、贸易及金融等于一体的大型国际化企业集团,声誉遍及海内外;2003年入围“全球500强”;2004年海尔蝉联中国最有价值品牌第一名,品牌价值高达616亿元,入围2004年“世界最具影响力的100个品牌”——海尔是中国唯一入选的品牌,排在第95位。2005年8月30日,英国金融时报公布“中国十大世界级品牌”调查结果,海尔荣居榜首,并荣居世界品牌百强第89位,获得哈佛大学、《财富》杂志、《金融时报》、《华尔街日报》等著名媒体的密切关注。在企业发展的同时,海尔首席执行官张瑞敏也赢得了世界的尊敬。2004年8月美国《财富》杂志选出“亚洲25位最具影响力的商界领袖”,张瑞敏排名第六位,在入选的中国大陆企业家中排名最靠前。2005年4月出版的《财富》杂志中文版推出“中国最具影响力的25位商界领袖”,张瑞敏位居榜首。

在海尔品牌传播中,海尔与张瑞敏之间的一些典型的故事颇值得思考。

早在1984年张瑞敏刚刚上任海尔厂长时,就一直在考虑打造一个为中国人争光的世界名牌,他为海尔确定的主导目标是力创国际名牌、世界名牌。在向目标迈进的同时,张瑞敏身上发生了许多故事,创造了成功有效的管理模式,形成了独特的品牌传播理念。

故事一:张瑞敏砸冰箱——质量为品牌之本

1985年,张瑞敏刚到海尔不久(当时海尔名为青岛电冰箱总厂)。一天,一位朋友要买一台冰箱,结果挑了很多台都有毛病,最后勉强拉走一台。朋友走后,张瑞敏派人把库房里的400多台冰箱全部检查了一遍,发现共有76台存在各种各样的缺陷。张瑞敏把职工们叫到车间,问大家怎么办?多数人提出,也不影响使用,便宜点处理给职工算了。当时一台冰箱的价格为800多元,相当于一名职工两年的收入。张瑞敏说:“我要是允许把这76台冰箱卖了,就等于允许你们明天再生产760台这样的冰箱。”他宣布,这些冰箱要全部砸掉,谁干的谁来砸,并抡起大锤亲手砸了第一锤!很多职工砸冰箱时流下了眼泪。然后,张瑞敏告诉大家,有缺陷的产品就是废品。3年以后,海尔人捧回了我国冰箱行业的第一块国家质量金奖。品牌要做强做大,产品好坏是根本。试想,产品质量不过关,品牌传播策划做的再好也是空中楼阁,经不起风吹雨打。一个优秀的品牌在消费者印象中肯定有质量过关这项重要指标,张瑞敏为告诫职工应重视产品质量,在刚上任之时就来了个下马威,砸掉有缺陷的产品。对产品质量的高度重视为海尔这个品牌迈向世界各国打好了坚固的基础。几年后,海尔的电冰箱出口到德国市场之时遭到质量质疑,恰巧碰上德国检测机构对市场上的冰箱进行质量检测,海尔5个项目共拿了8个加号,排在第一位,过硬的质量让德国人不得不服。现在,据德国海关统计,他们从中国进口的冰箱,海尔占了98%。

故事二:可以洗地瓜的洗衣机——在需求中开拓市场

1997年10月,张瑞敏到四川出差,当地的农民对他抱怨说,海尔的洗衣机不好,排水管老堵。一了解,原来是有些农民朋友用洗衣机来洗地瓜,有时泥沙堵塞了排水管。回来后,张瑞敏把这件事讲给大家听。一些人觉得像是笑话,说:“重要的问题是教育农民怎么使用洗衣机。”但张瑞敏不这么看,他说:“用户的难题就是我们的课题。”后来,海尔专门开发出一种排水管加粗的可以用来洗地瓜的“大地瓜”洗衣机,该产品一时轰动城乡,产品一问世就供不应求,城乡老百姓争相购买,出现产销两旺的局面。张瑞敏认为,只要人类存在,就没有饱和的市场,只有没被发现和没被挖掘的市场。他的想法是,既然用户有需求,我们就该去满足。在市场经济社会中,海尔摒弃“唯我独尊”的观念和心态,遵循“顾客就是上帝”的宗旨,处处为消费者着想。这种做法既得到了消费者的好感,又在“不经意间”开创了洗衣机的一个全新市场。

故事三:组建联合舰队——走规模经济道路

张瑞敏曾说道:“在市场竞争中,有名牌但没有规模,名牌便无法保持和发展;有规模而无名牌,规模便无法保持和发展。因此,海尔创出名牌后,必须走规模经济的道路,组建联合舰队。”在过去的20多年里,海尔一直在扩张规模,兼并大大小小的企业,从1984—1998年,15年来海尔集团通过资产重组、资本重组、资本盘活的方式兼并了青岛电冰柜总厂、青岛空调器厂、青岛红星电器股份有限公司、武汉希岛实业股份有限公司、莱阳家电总厂、合肥黄山电视机厂等亏损总额在5.5亿元的十八大企业,盘活了15.5亿元资产,产品迈入多元化,从最初单一经营冰箱到现在多达50多个系列,9万多个种类。

对于兼并,海尔人的观点是,“兼并不是为了简单的外延扩张,而是为了有质的发展,不是为形式上的大,而是为了联合起来的强”。海尔集团始终坚持走规模经济道路,全面实施国际化战略,现在已经建立起一个具有国际竞争力的全球设计网络、采购网络、制造网络、营销与服务网络。现有工业园13个,海外工厂及制造基地30个,海外设计中心8个,营销网点58 800个,着实是一个国际性的大企业。

故事四:细诉“不合算”悖论——为品牌不惜花费

张瑞敏曾表示,全世界做广告有4块最好的黄金地段——巴黎的香榭丽舍、纽约的时代广场、东京的银座、我国香港地区的维多利亚湾,而在这些黄金地段,海尔都投放了广告。当时许多人对海尔这种“奢华浪费”的广告手段大叹“不合算”,张瑞敏却执意而行,“开始就要赔钱,通过赔钱赢得海尔的知名度,到最后获取美誉度”。

2002年3月4日,海尔购买了美国纽约百老汇的标志性建筑——原格林尼治银行大厦,作为北美的总部;2003年8月20日,海尔的霓虹灯广告在日本东京银座四丁目这一黄金地段点亮。海尔产品进入日本市场后,为了打开局面,花了很大的代价用路牌做广告宣传。其种种举措,仅从产品赢利的角度来看,似乎不太合算。因为在豪华地带做广告的花费几乎是天价,但花巨资做广告对于推广海尔在全球的品牌效应却是非常重要的。如今,在美国生产销售的海尔产品贴有“美国制造”的标签,海尔在美国已经树立起本土化的品牌形象。在东京银座的霓虹灯广告也成为中国企业在海外影响力上升的标志。

在以上故事中,主角只有两个:海尔与张瑞敏。

也就是说,在海尔品牌的成长与传播过程中,最持久、有效的代言人是张瑞敏,最明确、最关联的“载具”更是张瑞敏。

如果在“百度”上输入“海尔张瑞敏”,会出现相关网页约645 000篇。

在这60多万篇文章中,有无数关于他的报道。

有张瑞敏将中国传统文化精髓与西方现代管理思想融会贯通,“兼收并蓄、创新发展、自成一家”,创造了富有中国特色、充满竞争力的海尔文化;

有张瑞敏所提出的“日事日毕、日清日高”的OEC管理模式、斜坡理论、每个人都面向市场的市场链管理等;

有张瑞敏到美国哈佛大学与商学院学生互动的案例授课,以及在南加州大学、瑞士洛桑国际管理学院、法国的欧洲管理学院、日本神户大学等7所商学院共做了16个案例;

有1997年张瑞敏荣获《亚洲周刊》颁发的“1997年度企业家成就奖”;

有1999年张瑞敏被英国《金融时报》评为“全球30位最具声望的企业家”第26名;

有2002年张瑞敏荣获国际联合劝募协会设立的、国内企业家惟一一个荣获的“全球杰出企业领袖奖”和“最佳捐赠者奖”;

有2002年张瑞敏在党的十六大被选为中央候补委员的报道;

有2004年张瑞敏被美国《财富》杂志选为“亚洲25位最具影响力的商界领袖”;

有2005年张瑞敏被英国《金融时报》评为“全球50位最受尊敬的商业领袖”;

更有张瑞敏所阐释的名言:“激活休克鱼”;“永远战战兢兢,永远如履薄冰”;在国际市场上要“走出去、走进去、走上去”:他创建的海尔文化使5万海尔人迸发了极大的活力。

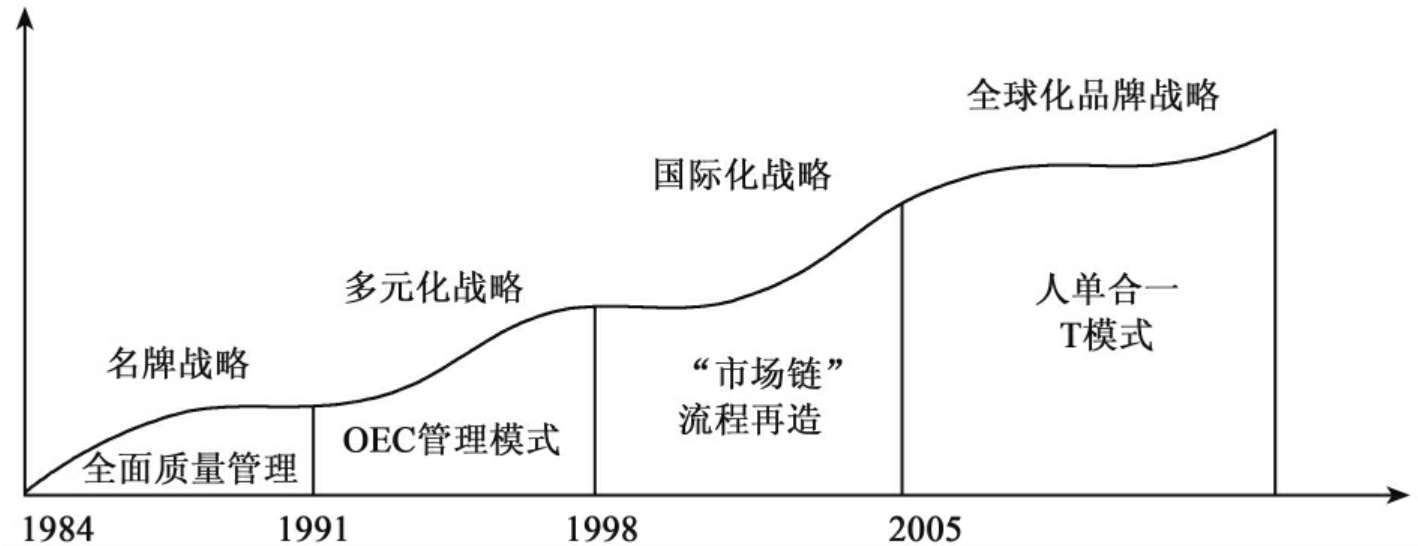

还有张瑞敏不断为海尔的品牌发展所阐释的战略,如他对海尔品牌的4个阶段进行了以下解析(见图5-9)。

图5-9 海尔品牌发展战略阶段(31)

●名牌战略阶段(1984—1991年)。

这个阶段的特征是只经营冰箱一个产品,着重于全面质量管理,探索并积累企业管理经验,逐渐总结出一套独特的可移植的管理模式,为企业今后的发展奠定了坚实的基础。上述发生在1985年的“砸冰箱”事件是这个阶段开始的标志,1991年获得驰名商标是这个阶段结束的标志。这个阶段过后,海尔不仅扭转了过去的被动局面,而且逐步成长为国内著名的企业和驰名的品牌。

●多元化战略阶段(1992—1998年)

这一阶段为迅速扩张阶段。这个期间,海尔以“吃休克鱼”为理论依据进行资本运营,以无形资产盘活有形资产,先后兼并了18家亏损企业,组成联合舰队,使企业规模得到了空前的扩张。在规模扩张的同时大力开展多元化经营,从白色家电进入黑色家电领域,使海尔从一个冰箱企业变成了生产各类家电产品的企业。这个阶段是海尔扩展实力的阶段,海尔在最短的时间里以最低的成本把规模做大,实力增强,海尔品牌的名声进一步提高,海尔集团成了本行业的主导企业之一。

●国际化战略阶段(1998—2005年)

在国内有了地位之后,海尔不失时机地进入新的国际化经营阶段。张瑞敏对自己品牌的要求,也由“品牌国际化”到“国际化品牌”。这个阶段的主要特点是,海尔的产品批量销往全球主要经济区域市场,有自己的海外经销商网络与售后服务网络。这个阶段里海尔不仅把自己的产品打到世界市场上去,而且要在世界各地建立自己的经销和生产机构,实现海尔提出的“三个三分之一”的目标,即1/3国内生产国内销售,1/3国内生产国外销售,1/3国外生产国外销售。此时,海尔已经有了一定的知名度、信誉度与美誉度,初步成为了国际知名品牌。在这个阶段,张瑞敏不惜花费大笔经费在世界最豪华的4个地段做广告,也就是之前所说的“不合算”悖论的故事。

●全球化品牌战略阶段(2006年至今)

从2006年开始,海尔集团继名牌战略、多元化战略、国际化战略阶段之后,进入第四个发展战略创新阶段:全球化品牌战略阶段。这一阶段的特征是,为了适应全球经济一体化的形势,运作全球范围内的品牌。国际化战略和全球化品牌战略的区别是:国际化战略阶段是以中国为基地,向全世界辐射;全球化品牌战略则是在每一个国家的市场创造本土化的海尔品牌。海尔实施全球化品牌战略要解决的问题是如何提升产品的竞争力和企业运营的竞争力。与分供方、客户、用户都实现双赢利润并获得利润之后,海尔从单一文化转变到多元文化,实现持续发展。

……

显然,将张瑞敏视做海尔的品牌代言人毫不为过,同样,将张瑞敏这样的企业家视做品牌传播上的特殊载具也同样合理,并给了我们对于品牌载具最深切的启发与认识。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。