第二节 品牌扩张的消费者心理基础与过程

一、品牌扩张的消费者心理基础

品牌扩张包括外部扩张,即品牌实体的扩张,也包括品牌内部扩张,即品牌在消费者心目中的扩张。品牌在消费者心目中的扩张是一个消费者的心理过程,这个心理过程直接影响消费者的认知和行为。因此,有必要就品牌扩张中消费者的心理进行研究。

我们通过把心理学和消费者行为的研究成果,与品牌扩张的具体过程结合起来,对消费者心目中的品牌扩张进行研究。这里,首先介绍与品牌扩张过程相关的消费者心理,作为品牌扩张的消费者心理基础。

1.风险知觉心理

由于消费者在购买一种从未使用过的产品时,其决策过程存在很多的不确定性因素。因此,消费者在作出购买决策时,会感觉到某种程度的风险,这种心理就是消费者的风险知觉心理。

消费者在购买产品时,碰到的知觉风险主要包括功能风险、身体风险、经济风险、社交风险、心理风险和时间风险。他们可能会担心购买的产品的功能不能满足他们自身的要求;产品可能有这样那样的质量问题,这会给自己和他人带来风险;产品的价格名不副实;购买该产品不能获得别人的认同;该产品可能给自己带来心理负担;购买该产品会浪费很多不必要的时间。为了降低购买的风险,消费者可能在购买之前搜集更多的信息,选择可靠的商家,寻求更好的售后服务,或者选择自己喜欢和信任的品牌。

品牌扩张之所以能够给消费者和卖家带来利益,很大的一个原因就是品牌的扩张能够降低消费者的风险。品牌本身包含了很多信息,可以降低交易双方的风险和不确定的心理。消费者相信名牌能够在功能、安全性、经济性、服务等方面提供全方位的保证。卖家借用自己的品牌资产能够降低广告和运营成本,增进与消费者的沟通,扩大市场份额。可见,消费者的风险知觉心理是品牌扩张的一个心理学基础。

2.泛化心理

Pavlov在1928年做狗的实验时就发现,如果挠狗皮肤上一个特定的点会引起条件反射,那么挠狗皮肤上其他的部位也可能会激发类似的反应。这种与条件刺激相似的一个新刺激,会唤起客体与条件反应相似的反应的现象被称为刺激泛化。泛化现象不仅在动物研究中观察到了,而且在人的条件反射中也存在。Brotsky在研究中,让被试者对一些概念(如old mobile)建立了条件反射,后来发现被试者对相似的概念(如car)也会产生类似于条件反应的反应。

许多研究结果表明,在品牌延伸中,当延伸产品与母品牌具有较高的相似性的时候,消费者对母品牌的好感更容易转移到延伸产品上去。Roniarczyk和Alba明确指出,当母品牌和延伸产品之间的相似性较高时,消费者对母品牌的好感会直接通过刺激泛化的方式迁移到延伸产品上。他们认为,母品牌作为一种条件刺激,引起的是消费者的条件化好感。由于延伸产品与母品牌之间存在高相似性,因此在一定程度上也能引起消费者的条件化好感。实验研究结果显示,刺激泛化确实会发生在与母品牌高度相似的延伸上面,但对于不同领域的延伸,刺激泛化并不能提供令人满意的解释。

3.联想心理

联想心理属于心理学中人的记忆和意识研究领域,它是指人们在长时间记忆里有许多相互连接的节点,一个记忆节点能够与许多记忆节点联系在一起。

正是因为联想心理的存在,使得在人们的脑海中,每一个事物都不是独立存在的,而是与其他事紧密的联系在一起的。在人们的记忆中,品牌也不是一个独立的记忆点,而是一系列相互联系在一起的记忆点组成的一个网络体系。品牌与企业的实力、产品和服务的质量等很多因素联系在一起。在人们的记忆中,与品牌相连的各种事物形成了所谓的品牌联想。品牌联想是品牌资产的一个主要构成要素,对品牌的价值有着重要的影响。

品牌联想是品牌扩张的基础,因此,消费者的联想心理就是品牌扩张基础的基础,也就是品牌扩张前提。消费者的生活经历,使得他们拥有了对市场中品牌和产品的一些知识,并在脑海中形成了长期记忆。当接触到品牌扩张以后的品牌时,不论它提供的是产品还是服务,消费者的联想心理会很自然地调出了脑海里那些与该品牌相关的知识。这些知识作为一种先入为主的观念,直接影响到消费者对现有品牌产品和服务的看法。例如,娃哈哈以前是一个儿童食品品牌,当它选择生产童装时,联想心理就发生了作用。虽然制作服装的工艺与生产食品的工艺完全不同,但是消费者之前对娃哈哈儿童食品的使用经历,让他们对娃哈哈品牌形成了一个专业的儿童产品品牌的概念。在娃哈哈扩张到儿童服装领域时,消费者的品牌联想使得他们很自然地认为,娃哈哈生产的儿童服装也是专业的、高质量的。尽管消费者可能觉得这种品牌扩张中包含着不确定的因素,但是在这种情况下,娃哈哈的品牌联想已经拉近了产品与消费者的距离。在消费者作出最后决定的过程中,品牌联想和消费者的联想心理确实发挥了巨大作用。

4.从众心理

从众心理指个人受到外界人群行为的影响,而在自己的知觉、判断、认识上表现出符合于公众舆论或多数人的行为方式。通常情况下,一般人会认为多数人的意见往往是对的。学者阿希曾进行过从众心理实验,结果在测试人群中仅有1/4-1/3的被试者没有发生过从众行为,保持了独立性。可见,它是一种常见的心理现象。

从众心理是从群体对个体影响的角度而言的。群体动力学认为,在一个群体中时,个体会感受到来自群体的压力。在群体的压力下,个体会感到不自在,从而选择尽量和群体保持行动和观念上的一致。品牌之所以能够发挥巨大的效应,与消费者的从众心理密切相关。例如,现在很多品牌选择明星作为其形象代言人,在明星的影响下,逐渐形成了品牌的忠实用户群体。很多人可能并不喜欢这个品牌,或者不喜欢代言这个品牌的明星,但是由于他们看到很多人非常热衷于这个品牌,他们自己为了融入这个群体,或者说是迫于群体的压力,选择支持这个品牌。

品牌扩张中,从众心理也有着非常大的影响。从众心理会影响到扩张的范围。正如上面的例子中提到,一个对某品牌不感兴趣的消费者可能会迫于群体的压力而选择这个品牌,从众心理因此扩大了品牌扩张的影响范围。从众心理会影响到品牌扩张的速度。个体总是与一些群体联系在一起,群体又会影响个体的心理和行为。品牌扩张在群体的影响下,常常以更快的速度发生。

5.优先效应与近因效应心理[9]

优先效应,也称首因效应,指的是在信息呈现顺序中,首先呈现的信息比后来呈现的信息在印象形成中有更大的权重。

阿希最先开始对这个领域的研究:他用了一个简单的程序,他让被试看有6个形容词的表。这6个形容词描写了一个假想的人。每个形容词都描写了这个人的稳定的内在特质。给一半被试的形容词按这样一个顺序:聪明的、勤奋的、冲动的、爱批评的、顽固的、嫉妒的。给另一半被试的形容词顺序恰恰与前面相反:嫉妒的、顽固的、爱批评的、冲动的、勤奋的、聪明的。我们可以看这些形容词排列顺序从积极的描述到消极的描述或相反,这种排列顺序对形成印象有差别吗?实验结果表明确实有差别。阅读从“聪明的”到“嫉妒的”顺序的被试者,与阅读从“嫉妒的”到“聪明的”顺序的被试者相比,前者对这个假想的人评价得更善交际、更幽默和心情更愉快。这个实验证明,印象形成中的优先效应是存在的。所以,在对人的知觉中,留给人们的第一个印象是十分重要的。它会影响人们以后对这个人行为的解释和对人稳定内在特质的归因。

近因效应与首因效应相反,是指在多种刺激一次出现的时候,印象的形成主要取决于后来出现的刺激,即交往过程中,我们对他人最近、最新的认识占了主体地位,掩盖了以往形成的对他人的评价。多年不见的朋友,在自己的脑海中的印象最深的,其实就是临别时的情景。

近因效应对优先效应有调节作用。消费者对原品牌的认知就是优先效应,消费者对扩张后的品牌的再认识就是近因效应。两种效应的相互作用使得品牌扩张过程中,品牌在消费者心目中的形象是一个动态变化过程。在消费者心目中,有对品牌的原有认识,有通过近因效应导致的更加新鲜的认识。正是这两种效应的相互作用,导致了品牌扩张心理过程的形成。

6.光环效应心理

光环效应是指在人际相互作用过程中,形成的一种夸大的社会印象,正如日、月的光辉,在云雾的作用下扩大到四周,形成一种光环作用。常表现在,一个人对另一个人(或事物)的最初印象决定了他的总体看法,而看不准对方的真实品质,形成一种好的或坏的“成见”。所以,光环效应也可以称为“以点概面效应”,是主观推断的泛化、定势的结果。

光环效应也是品牌之所以能够扩张的心理基础,也可以说是品牌之所以存在的一个心理基础。消费者在对品牌的知晓、购买、忠诚的过程中,接触到的信息量是非常有限的,很难形成一个对品牌真实全面的认识。可能这个品牌只是在某些消费者非常在意的方面表现得非常出色,就赢得了大量顾客的心,获得了大批忠诚顾客,这就是光环效应。

现在,假如说有个品牌的创新能力不强,但是消费者对这个品牌形成了比较好的整体印象。这时,在消费者心中,这个品牌周围就环绕了一个强大的光环,消费者甚至可能会将这个没有创新的品牌认为是一个创新的品牌。我们就可以利用品牌的光环,来达到更加有效的扩张品牌的目的。

光环效应在品牌扩张中的作用主要表现在,这种心理可以帮助我们实现更大范围的扩张。正如上面谈到的一个例子,一个并非创新的品牌,在其消费者中的美好形象可能会使得消费者认为其是一个创新的品牌。这使得这个品牌从传统行业向新型创新型行业扩张成为可能,也使得这种扩张更容易被消费者接受。但是,我们要注意,光环效应的作用范围是有限的,不能将品牌进行随意的扩张,这样会大大增加品牌扩张的风险。

二、品牌扩张的消费者心理过程

1.消费者态度

什么是消费者态度?希夫曼和卡纽克在合著的《消费者行为学》(第8版)中的定义:在一个消费者环境中,态度是通过对给定的对象一贯性的喜欢或不喜欢的方式所表现出的一种通过学习或经验所习得的倾向。霍金斯、马瑟斯博和贝斯特在合著的《消费者行为学》(第10版)中,将态度定义为是我们对于所处环境的某些方面的动机、情感、知觉和认知过程的持久的体系,是对特定事物喜欢或不喜欢的反映倾向。

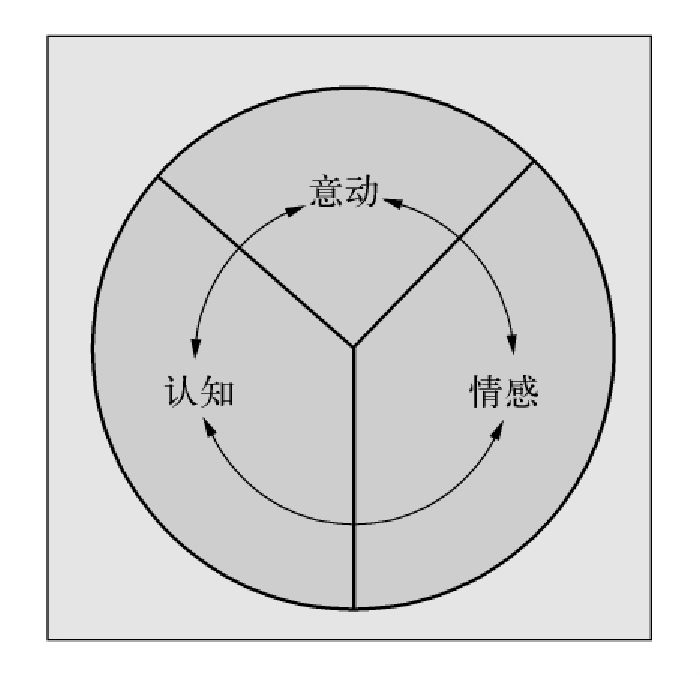

与态度有关的研究非常重视对态度结构的分析。常见的态度结构模型有:三元态度模型、多属性态度模型、行为导向模型、理性行为模型、尝试消费模型和广告导向模型。每种模型对消费都是从不同的角度对态度的内部结构进行研究。目前,被运用最广的态度结构模型是三元态度模型,如图8-9所示。

图8-9 三元态度模型[10]

根据三元态度模型,态度被分为三个部分:认知、情感和意动。

三元态度模型的第一部分是由人们的认知组成。就是说,对态度对象的直接体验和各种资源的相关信息的联合,需要人们的知识和洞察力。第二个部分是情感部分。消费者对某一产品,或者品牌的情感或印象构成了态度的情感部分,也就是说情感是一个人对态度对象直接和总体的评价。第三个部分是意动部分。它是关于可能性或趋势的,也就是一个人对态度对象可能采取的特定行动。意动部分也包括行为本身。在消费者行为学中,意动部分常常被看作对消费者购买意图的解释。

消费者的态度不是一成不变的,品牌和消费者的每一个接触点都会影响和改变消费者的态度。但是,消费者的态度也是相对稳定的,消费者的态度是在各种因素的影响下逐渐改变的。消费者态度是能够改变的,是品牌扩张要研究消费者心理的根本原因所在。

如果消费者对品牌的态度不随着品牌的扩张而发生变化,那么首先品牌的扩张不会影响到消费者对原品牌的态度,这就表明企业不用考虑到扩张给原品牌带来的风险。其次,品牌的扩张将变为不可能。消费者如果总是用以前的眼光来看待品牌,那么,衬衫品牌永远都不可能生产销售西服。正是因为消费者的态度会发生变化,才使得品牌的扩张有了成功的可能。

2.品牌知识——品牌心理扩张的起点和终点

在关联记忆网络中,记忆是由节点和相关的链环组成。节点代表储存的信息和概念,链环代表这些信息要领之间连接的强度。凯勒用关联记忆网络来描述品牌知识的概念。他认为,品牌知识也是由记忆中的品牌节点和与其相关的链环组成,并且指出品牌知识包括品牌认知和品牌形象两个组成部分。品牌认知与记忆中的品牌节点的强度有关,它反映了顾客在不同情况下确认该品牌的能力。品牌形象则被定义为顾客对品牌的感觉,它反映为顾客记忆中对该品牌的联想。品牌联想是记忆中与品牌节点相关联其他信息节点,它包括顾客心目中的品牌含义。

对于品牌认知,凯勒认为,品牌认知是由品牌认同和品牌回想率组成。品牌认同是指,通过品牌暗示,消费者有能力确定品牌的优势所在。换句话说,消费者通过以前对该品牌的了解能够正确地分辨出该品牌。品牌回想率是指,通过适当的产品目录或其他相关的购买或消费暗示,消费者能在记忆中找出该品牌。也可以认为,品牌回想率是指,当给出相应的暗示时,该品牌能够正确地出现在消费者的记忆中。

从理论上说,品牌认同是通过不断展示,从而增加品牌的熟悉程度来创建的。也就是说,消费者通过不断地、重复地与品牌接触,加深对品牌的了解,品牌就能够在消费者心中存在更长的时间。品牌回想率的提高需要加强人们记忆与适当的产品类别或其他购买或消费者暗示的联系。总之,品牌认知是通过在媒体反复不断地宣传该品牌;是消费者从知道该品牌到不断熟悉该品牌,提高消费者的品牌认同;通过将该品牌与产品类型、其他相关的产品信息,或消费者暗示有效联系起来,才能提高品牌的回想率。

品牌形象反映顾客心目中的品牌联想。品牌形象的建立是通过强有力、偏好的、独特的联想与记忆中的品牌联系起来的。

在品牌扩张的过程中,品牌知识是消费者心理扩张的起点。品牌知识是消费者在与品牌的接触过程中形成的对品牌的认知和联想,是消费者学习的产物。它储存在消费者的记忆中,并影响着消费者的选择和购买决策。消费者在接触到品牌扩张时,首先会在记忆中调出与该品牌相关的知识,作为分析和评价品牌扩张的背景和基础。消费者的一切后续心理反应,都是以品牌知识为依据。品牌扩张实际上就是品牌发展中出现了新的变化,当这种新的变化被消费者感知时,消费者的学习过程就会开始。按照认知失调理论,这种新的变化会或多或少地造成消费的认知失调,消费者就会有改变自己对品牌态度的动机。因此,我们说品牌知识是品牌扩张的心理起点。

在品牌扩张的过程中,品牌知识又是消费者心理扩张的终点。当品牌扩张告一段落,消费者经历了一系列与品牌的接触后,形成了新的品牌认知和新的品牌联想。这些新认知和新联想的一部分会存储在消费者的记忆中,形成新的品牌知识。至此,品牌的心理扩张过程结束。因此,我们说品牌知识是品牌心理扩张的终点。需要注意的是,品牌扩张终点的品牌知识已经不是原来的品牌知识,而是包含了新认知和新联想的新知识。

3.态度的形成与品牌的心理扩张

以往,关于态度形成方面的研究中,提出了很多值得参考的理论框架和模型,我们选取其中比较有代表性的一些进行介绍。

徐国斌在“消费者品牌延伸的态度是如何形成的:一个综合模型”一文中,提出了品牌延伸过程中一个态度形成的模型。他认为,拟合度始终是品牌延伸中心。母品牌和延伸产品类别之间的拟合度越高,消费者对品牌延伸的态度也越积极。拟合度对母品牌和延伸类别间的知识和情感转移有反作用。在认知加工模型和情感转移模型的基础上,他将拟合度、消费者特征、外部活动等因素综合进来,对以往的品牌延伸评价模型进行修正和完善,提出了一个综合的延伸评价过程模型,如图8-10所示。

图8-10 品牌延伸态度形成的综合模型[11]

图中箭头的指向代表每个影响因素作用的指向。由图可知,六大因素(对母品牌态度、对延伸产品类别态度、拟合度、品牌特性、营销战略和外部因素)共同影响消费者延伸评价态度的形成,而消费者对品牌延伸的态度又会反过来影响消费者对母品牌和延伸类别的态度。此外,消费者所感知到的拟合度是由他对母品牌和延伸类别的态度共同决定的,而该拟合度会对消费者延伸前、后态度的转移施加反作用。在整个评价态度形成过程中,作为主体的消费者是个内生影响因素。他的个体特征(动机、情绪、知识和个性等)对每一个环节都有影响,限制着其他六个因素影响力的大小。而品牌特性不仅对态度的形成有直接影响,还通过拟合度和对母品牌态度两个因素间接发挥作用。

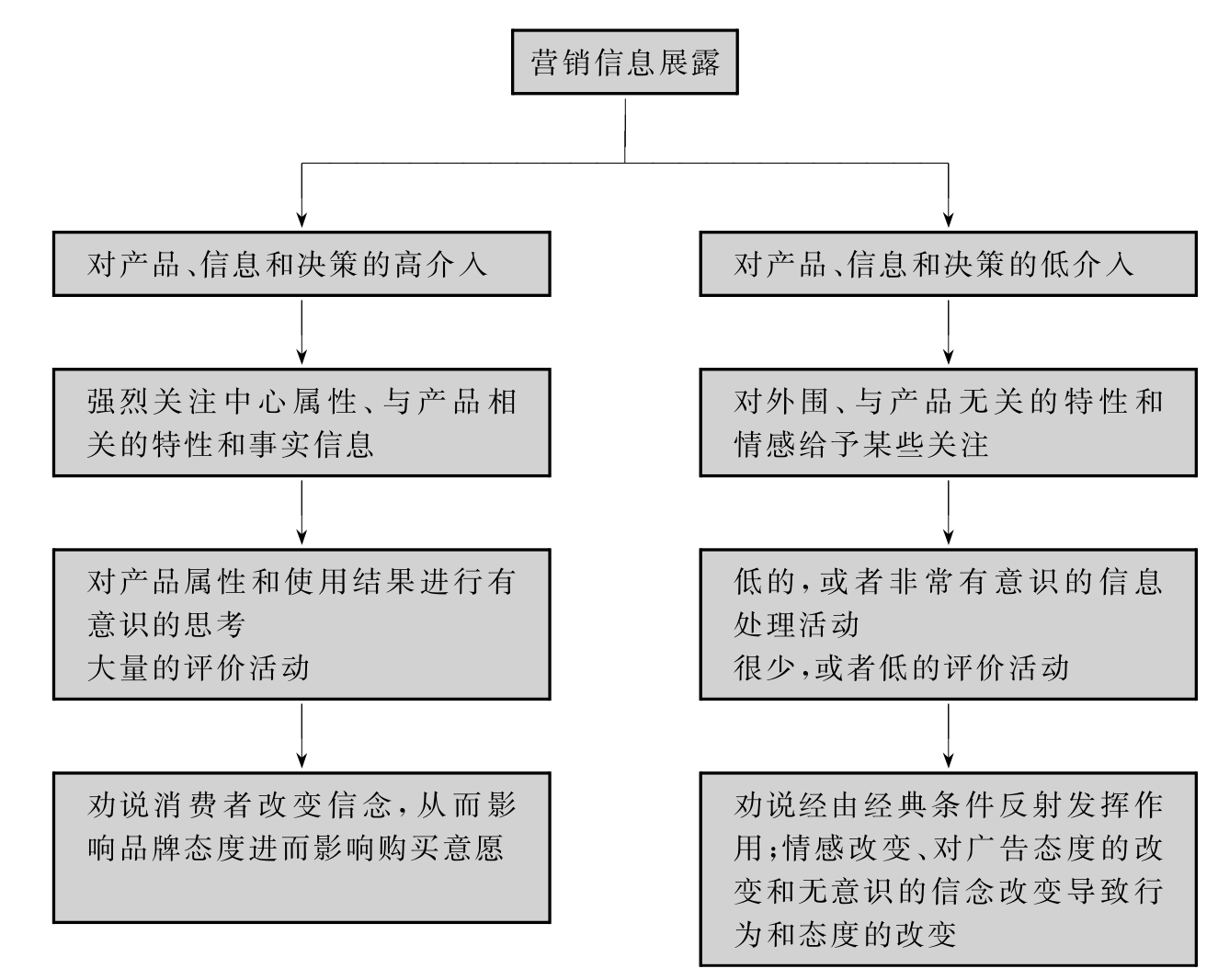

ELM模型是关于态度如何形成,以及如何在不同介入程度条件下发生变化的理论,如图8-11所示。ELM理论认为,品牌介入程度是决定信息如何被加工处理,以及态度如何改变的关键因素。高介入度能导致一条态度改变的“中央”干道,消费者据此认真检查和处理他们认为有助于对品牌作出有意义和合乎逻辑评价的所有信息。消费者把这些信息与其他相关信息、过去经验和可能造成的后果相联系,并与现存的知识相比较作出总体评价。这种多重属性态度模型揭示了在高介入情况下态度的形成和改变。

而低介入度只能导致一条通向态度改变的“边缘支路”。此时,消费者只是对所获得信息进行粗浅的处理,并依据信息中的一些显而易见的线索形成对品牌的印象,而不深究这些线索是否与品牌本身相关。

图8-11 ELM模型[12]

作为消费者,我们对每个产品、服务、广告都有自己的态度。无论什么时候回答是否同意一个观点时,我们都是在表达自己的态度。在研究是什么驱动消费者行为的研究中,态度研究得到了很大的重视。态度的研究被频繁地应用在确定目标顾客是否接受一种产品或服务上。

态度是消费者心理的反映。消费者对某种产品表现出积极的态度,说明他在内心对这种产品是接受的;如果消费者对某种产品表现出消极的态度,那么他可能就不接受这个产品。既然态度是消费者心理的外在表现,那么我们可以说,品牌在消费者心目中的扩张过程,实际上就是消费者态度的形成过程。消费者对品牌扩张持积极的态度,表明品牌扩张获得了消费者的认可,这种品牌扩张就是成功的。相反,如果品牌扩张导致了消费者消极的态度,表明品牌扩张被消费者否认,这种品牌扩张就是失败的。

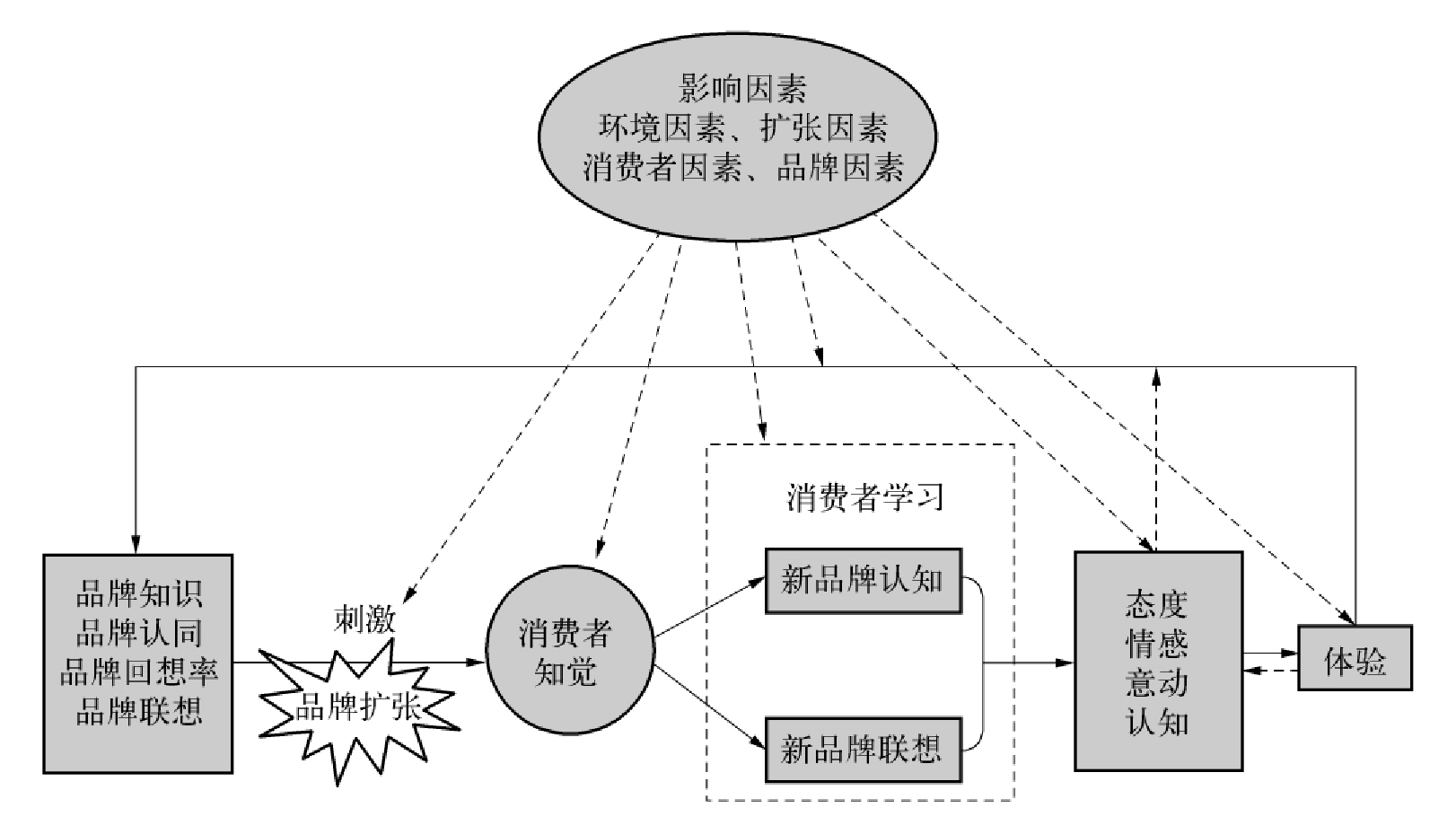

根据以往关于态度形成的模型,结合品牌扩张的特点,我们提出了品牌扩张的心理过程模型,如图8-12所示。

图8-12 品牌的消费者心理扩张过程

从图中可以看到,品牌知识是品牌在消费者心目中扩张的起点,同时也是扩张的终点。这点已经在前面阐述过,这里就不再重复了。品牌心理扩张的动力是品牌扩张。企业主导的品牌扩张的现实运动,对消费者来说就是一种外在的刺激因素。消费者通过多种渠道,诸如延伸产品、从他人那里获得口头信息、大众传媒广告、互联网和促销人员,感觉到品牌扩张的存在,这就是消费者的知觉。消费者感知到品牌扩张以后,会发生复杂的心理作用,并形成对品牌的新的认知和新的品牌联想,这些是消费者的学习过程。接着,消费者会将这些新认知、新联想与消费者之前对品牌的认知联系起来,从而改变对原品牌的态度,形成对新品牌的态度。消费者的态度包括了情感方面的、认知方面的和意动方面的。在现实中,如果品牌的扩张能够被消费者接受,消费者对品牌形成积极的态度,消费者就会尝试体验品牌。体验品牌的过程发生在态度之后,但是却会反过来影响消费者的态度。态度和体验的相互作用,会使得新的品牌认知和品牌联想的一部分保留在消费者的记忆中,形成品牌知识。至此,品牌就在消费者心目中完成了一次完整的心理扩张。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。