第五节 城市品牌的指标体系

从多个方面考虑城市品牌建设,并将其作为当代全球化环境下城市营销的重要策略,这一观念已被广泛接受。然而,以往对品牌问题的研究和实践,主要以商品品牌或企业品牌为主体。相对于产品和企业而言,城市具有更大的复杂性和更多的不确定性。作为具有特殊性的区域品牌,城市品牌的整合性、复杂性、地缘性、品牌组合共存性等特性,都是一般意义上的商品品牌和企业品牌所不可比拟的。在城市品牌建设过程中,建立科学的城市品牌建设要素指标体系具有重要的意义。城市品牌建设的要素指标体系一旦建立,则可成为指导城市品牌建设工作的基本框架,同时也可作为评价城市品牌建设的基础依据。城市品牌指标体系如表1-3所示[21]。

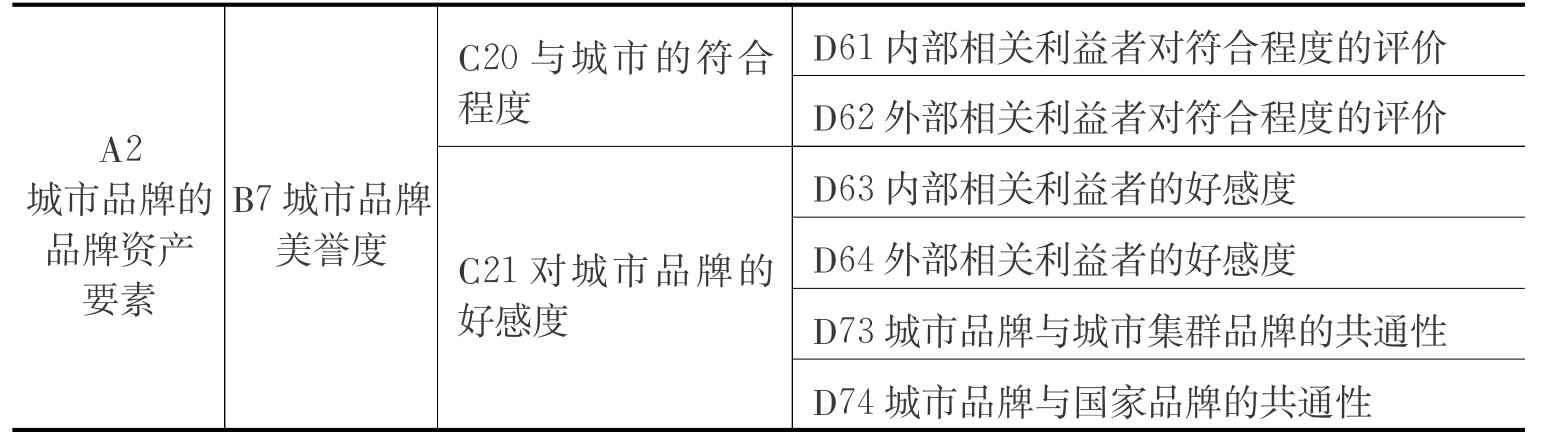

表1-3 城市品牌指标体系

续表

续表

一个极具实力的城市或被广泛认知的品牌是一种珍贵的财富,是一种能抵抗负面影响、树立良好声誉的保险策略。建立良好的城市品牌,是城市在市场竞争中的一种无形的资产,能促进城市的发展。

1.经济发展

城市品牌建设离不开经济的发展,找到生财之道是形象建设的一个前提,菲利普・科特勒认为,贫困是一个恶循环,在当今社会,工业、旅游业、文化产业都是经济建设的重要产业,是提高人民生活水平的重要途径,应挖掘城市的资源进行整合,以创造经济利益。

城市品牌建设可以说是经济发展中的一环,形象的建设需要建设者的资金投入和悉心发展,同时城市品牌的建设也能够极大地促进城市经济的发展,起到招商引资等效果。

2.文化资源

城市品牌建设重在突出其理念,可以说,理念是制胜的法宝,文化则是城市品牌的核心,突出城市的文化理念,也就是城市品牌形象建设能够成功的地方。文化的力量是历史的力量,是城市历代传承的内涵,也是城市品牌所展现出来的独特的品牌力量。

凭借有效的资源,创造出独特的城市品牌形象,成为城市之间竞争的有效法宝,例如嘉兴和丽江两个中小城市,能凭借其独特的资源,创造出独特的城市品牌资源。

以嘉兴的“红船文化”为例:首先,南湖作为党的诞生地,其“红船文化”得到了大力的宣传,嘉兴因此而成为红色教育基地,红色旅游胜地;其次,在嘉兴的城市规划与建设中,现代化建设依然不乏“红船”的身影,嘉兴市革命纪念馆新址、嘉兴市梅湾所挖掘的名人故居,等等。

3.品牌定位

定位是品牌建设的第一步,在营销学中定位被认为是关键步骤,做好定位,就意味着品牌或者城市找准了自己的位置,并在今后的发展中朝着该方向发展。

4.媒介力量

媒介在我们的生活中无处不在,网络、报刊、电视等等,媒体则负责地报道着各地实事,对媒介和媒体做到良好的运用,凭借其力量可以让城市品牌形象更为广泛地为人所知。

品牌形象的宣传少不了特有的机会,抓住机遇,做出好的应对措施,进行积极的宣传,利用城市品牌效应的嘉兴,将城市品牌形象在短时间内进行深刻而广泛的宣传。例如奥运会、世博会等大型盛会就是城市品牌建设的重要机遇。

参考文献

[1][法]R.巴特:《符号学美学》,辽宁人民出版社1987年版。

[2]李幼蒸:《理论符号学导论》,社会科学文献出版社1999年版。

[3]刘湘萍:《品牌城市》,东南大学出版社2004年版。

[4]斯科特・拉什:《符号经济与空间经济》,商务印书馆2006年版。

[5][美]凯文・林奇:《城市意象》,华夏出版社2001年版。

[6]陈跃兵:《论中国城市品牌的发展》,《生产力研究》2004年第11期。

[7][德]海因茨・佩茨沃德:《符号、文化、城市:文化批评哲学五题》,四川人民出版社2008年版。

[8]王攻:《城市品牌的创立和展现》,《公关世界》1998年第6期。

[9][美]刘易斯・芒福德:《城市发展史——起源、演变和前景》,中国建筑工业出版社2005年版。

[10]康澄:《文化符号学的空间阐释——尤里・洛特曼的符号圈理论研究》,《外国文学评论》2006年第2期。

【注释】

[1][美]曼纽尔・卡斯特尔:《21世纪的都市社会学》,刘益诚译,载于许纪霖主编:《帝国、都市与现代性》,江苏人民出版社2006年版,第239页。

[2]钱凤根,舒艳红:《设计概论》,岭南美术出版社2004年版,第76页。

[3]李幼燕:《理论符号学导论》,社会科学文献出版社1999年版,第2页。

[4]吴琳:《宜居城市管理》,人民出版社2007年版,第299页。

[5]范小军:《城市品牌塑造机理——成就卓越城市品牌的原理和方法》,西南财经大学出版社2008年版,第135页。

[6]周文辉:《城市营销》,清华大学出版社2004年版,第4页。

[7]周文辉:《城市营销》,清华大学出版社2004年版,第6页。

[8]李怀亮,任锦鸾,刘志强:《城市传媒形象与营销策略》,中国传媒大学出版社2009年版,第20页。

[9]倪鹏飞,刘彦平:《成都城市国际营销战略》,社会科学文献出版社2010年版,第89页。

[10]李怀亮,任锦鸾,刘志强:《城市传媒形象与营销策略》,中国传媒大学出版社2009年版,第21页。

[11]李怀亮,任锦鸾,刘志强:《城市传媒形象与营销策略》,中国传媒大学出版社2009年版,第22页。

[12]倪鹏飞,刘彦平:《成都城市国际营销战略》,社会科学文献出版社2010年版,第100页。

[13]翁向东:《本土品牌战略》,南京大学出版社2008年版,第6页。

[14]王志纲:《城市中国——王志纲工作室城市经营策划实录》,人民出版社2007年版,第24页。

[15]张锐,张燚:《城市品牌——理论、方法与实践》,中国经济出版社2007年版,第19页。

[16]孙湘明,徐皎:《城市品牌识别探析》,《国外建材科技》2005年第26卷第4期,第165页。

[17]张锐,张燚:《城市品牌——理论、方法与实践》,中国经济出版社2007年版,第80页。

[18]孙湘明,宋月华:《城市品牌符号学解析》,《郑州轻工业学院学报》2009年,第6页。

[19]倪鹏飞,刘彦平等:《成都城市国际营销战略》,社会科学文献出版社2010年版,第104页。

[20]倪鹏飞,刘彦平等:《成都城市国际营销战略》,社会科学文献出版社2010年版,第106页。

[21]此图参考胡晓云等人课题《城市品牌》中“自定义式”要素指标体系,在进一步研究基础上绘制。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。