第一节 态度的结构与特点

在现代心理学研究中,“态度”是一个核心概念。早在20世纪30~40年代,西方学术界就形成了以态度为中心的研究高潮。心理学家G.奥尔波特说:“这个概念在当代美国社会心理学中,也许是最有特色的和不可缺少的概念……它以使自己成为美国社会心理学这座大厦的拱石。”社会学家托马斯和兹纳尼斯基更直接地说:社会心理学就是“研究态度的科学”。

作为社会心理学的一个分支,广告心理学也十分重视对消费者态度的研究。那么,到底什么是态度?消费者对某一产品的态度是如何形成的?这种态度的结构与功能又是怎样的?

一、态度的概念

在英文中,attitudeidr源于拉丁语aprils,这一语词具有两种基本含义:第一,具有“适合”或“适应”的意思,指对行为主观的或心理的准备状态;第二,在艺术领域中,这一概念指雕塑或绘画作品中人物外在的和可见的姿态。可以说第一种含义的“态度”是心理学的,第二种含义的“态度”则是解剖学的。

最先在现代意义上使用“态度”这一概念的研究者是英国社会学家赫伯特·斯宾塞。1862年,斯宾塞在《第一原理》中写道:“在争议的问题上达到正确的态度,我们就必须去了解普遍的人类信仰在多大程度上是正确的以及在多大程度上是不正确的。”此后,心理学家们从不同角度对“态度”进行研究和界定,公认的较为经典的定义主要有以下四种类型:

(1)将态度纳入认知体系中。心理学家洛开奇把态度看做是一种具有结构性的复杂的认知体系,认为“态度是个人对于同一对象的数个相关联的信念的组织”。心理学家丹尼尔·卡茨也认为态度是“评价某个符号或对象的倾向。”

(2)将态度看成是情感的标志。比如爱德华兹就认为,在这方面是“与某个心理对象有联系的,肯定或否定感情的程度不同”。这种定义偏重于情感方面,强调的是赞成或不赞成,喜欢或不喜欢。

(3)从行为反应的准备状态来界定态度。例如,G.奥尔波特的定义:“态度是根据经验而组织起来的一种心理和神经中枢的准备状态,它对个人的反应具有指导性的或动力性的影响。”

(4)将认知、情感和行为都平等地容纳于态度之中。例如,弗里德曼等人指出:“态度对任何给定的客观对象、思想或人,都具有认识的成分、表达情感的成分和行为倾向的持久体系。”

因此,根据以上分析,我们可以对态度作如下界定:所谓态度,是个体对一定对象所持有的相对稳定的心理反应倾向,它由认知、情感和行为三个要素组成。消费者态度是消费者个体评价或对待客观外界对象较为稳定的心理倾向,主要是针对商品、企业、销售人员、广告、包装、价格等心理倾向。

二、态度的结构

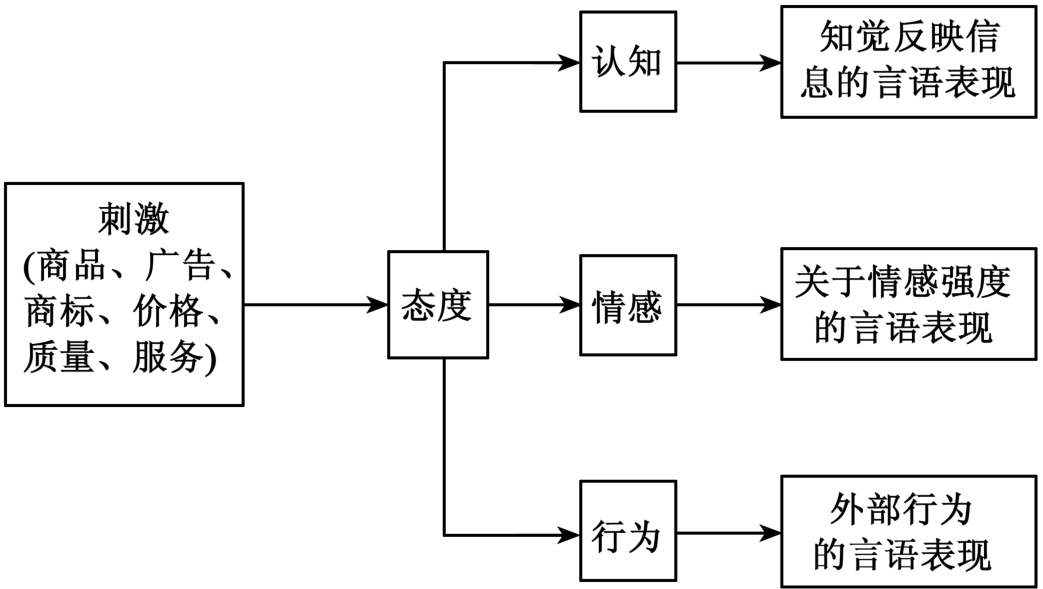

态度的认知、情感和行为三要素,又称为态度的结构。作为外界刺激与个体反应之间的中介因素,态度的结构可作以下图解(图6-1):

图6-1 态度的结构

从图6-1中我们可以看出,认知是对态度对象的知觉和理解。消费者要对某种商品或劳务产生态度,必须至少了解一些最低限度的信息。我们每天接触难以数计的品牌和各种各样的广告,但我们绝不可能将它们全部记住,绝大多数广告都如同过眼云烟,没有给消费者留下印象。因此作为营销人员,必须不断地给消费者传达有关商品的信息,让消费者对商品有一个初步的了解和印象,为态度的形成打下基础。

而情感是对态度对象的情绪和情感体验,包括对商品和服务的评价。消费者评价的尺度主要以情感强度为中心。积极的情感强烈,其评价就指向好的方面;反之,消极的情感强烈,评价就指向坏的方面。另外,直接的个人经验也可起到制约的作用。如果消费者在接触某种商品时的体验是令人满意的,则可能对这种商品产生好感,但如果体验是令人失望和不愉快的,那么对这种商品就不会产生好感。

行为是对一定对象物的反应倾向,包括表达态度的言语和行为。在消费心理研究中,行为通常是指消费者的购买意向。决定消费者购买行为的因素很多,最主要的有目标的相关性、价值基础的中心性以及其他积极态度的事例性,等等。行为倾向是消费者态度的外在显示,也是态度的最终体现。

在一般情况下,认知、情感和行为三个要素是相互协调的,消费者的态度表现为三者的统一。也就是说,如果消费者对某种商品或劳务形成良好的态度,就是指消费者获得了有关商品和劳务的足够和准确的信息,并对之抱有好感,有强烈的依此行动的欲望。当然,在某些特殊情境中,态度也有可能呈现矛盾的状态,上述三要素亦有可能发生偏离。例如,有些女性消费者预先了解到某种商品在使用寿命或功能上存在不足,但由于偏爱该商品的外观,因而造成了“明知故买”。对于一些高档耐用品,如住房、家电等,消费者明知有必要且愿意购买,但由于资金准备不足,不得不一再拖延购买的时间。因此,我们可以看出,在态度构成的诸要素中,任何一项发生偏离,都会导致消费者态度的失调和不完整。有心理学家认为,当三者发生矛盾时,情感因素起主要作用。

三、态度的功能

理解态度的基本功能有助于更好地理解为什么消费者能保持现有的态度。进一步说,如果我们知道如何满足现有态度的心理需要,就可能预测消费者的态度会在什么时候变化以及如何变化。

(一)认知性功能

认知性功能又称识别功能,指在态度倾向性的支配下,消费者广泛搜集信息,了解、鉴别有关商品和劳务的功能、质量,并评价其对自身的价值大小,从而为正确制定与实施购买决策奠定基础。消费者都有这样一种体会,对于经常接触到的事物,久而久之会自然地加以组织归类,并赋予一定的意义,于是形成对于特定事物的态度。反过来说,由于态度的存在,很多事情对消费者就有特别的意义。例如,消费者对于市场的绝大部分信息,都是在他们的需要被真正唤起以前很久就获得了的,并且这些信息是以态度的形式储存了起来。那么,从促销的角度看,广告宣传可在潜在的消费者心中先建立起良好的态度,当消费者真正感到需要时,便可能依照这种态度行动。可口可乐的广告除经常在荧屏上出现外,还在路牌、售点或运动场所等很多地方吸引消费者的目光,把广告的认知性功能发挥到了极致。

(二)效用性功能

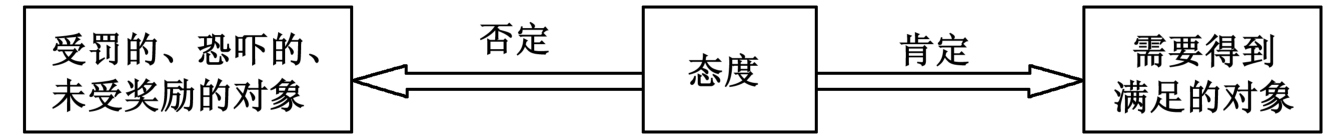

消费者的购买总是试图受益最大,受损最小。我们对于某种产品的态度如何,往往要看它的效用如何。如果某种产品在过去曾经对我们有所帮助,则我们倾向于对它形成良好的态度;反之,如果我们在购买之后“吃了苦头”,则会对其产生不好的态度。这与行为主义者所主张的行为学习理论是一致的。图6-2就说明了这种情形:

图6-2

所以,态度的形成与发展直接依赖于人们对得益或受损的知觉或体验。正是这种体验,使得消费者表现出对特定品牌、企业的态度倾向。而一旦消费者对某种品牌越满意,态度也就更加肯定,相对应的,改变这种态度的阻力也就越大。这也就是我们所说的对某种品牌的忠诚度。海尔、宝洁等名牌产品均以质量为生命,即是最大限度地满足目标消费者的需要,以强化其品牌忠诚度。

(三)价值表达功能

态度从某种意义上说是消费者价值观念和独特人格的表现和显示,它体现着消费者的价值观念、生活背景、性格、志趣以及文化修养等与他人不同的特征。消费者常常通过某种消费态度,努力把自己的价值观转换为易表现的、实在的东西。例如,衣着讲究的消费者往往把穿西服看做是社会地位的象征,那么西服在这里体现了消费者的价值观念,他会以昂贵的价格购买一套名牌西服,而对质量相似却价格低廉的非名牌则不屑一顾。

因此,我们可以就态度总结出以下主要特点:

第一,社会性和学习性。人的态度产生于社会中,并作用于社会。没有一种不带社会性的态度,即使是对自然对象的态度也不例外。因此,消费者的态度反映着社会观念和要求,受到社会环境的制约。如全社会大力提倡发展民族工业时,消费者就可能对外来商品产生一定的排斥态度。“海尔,中国造”的广告语之所以受到好评,正是在某种程度上表现了改革进程的社会心理和消费态度。由于态度产生于社会中,它又具有学习性,人们从生活中的直接经历和间接信息发展了各自的态度,因此,学习的发生在态度形成和变化之前。

第二,针对性和主观性。任何一种态度都有其相对应的特定对象,即所谓“态度对象”,没有针对性的态度是不存在的,即使是对自己的态度,也是以自己为对象。态度的对象既可以是抽象的概念,如消费者权益,又可以是一个有形的物体,如商品,还可以是某种行为,如购买某一产品的行动,等等。态度虽然以一定的客观事物或行动为对象,但是,它要经过主体对客体的感知、认识和判断而形成,即它有一个主观如何反映客观的过程,所以,态度又具有主观性。对同样的态度对象,不同条件和不同环境的消费者可能形成迥然不同的态度。尽管如此,消费者的态度也不是不可捉摸的,因为不同的消费者对同样的对象之所以会形成不同态度也是有原因的,它存在一定的规律性可供认识分析。前面谈到的态度的组成要素,可以帮助企业营销人员更好地了解消费者的态度及其变化原因。

第三,稳定性和概括性。人们的态度一旦形成,将持续一段时间而不会轻易改变。在这一方面,情感成分起着突出的作用。有时尽管认知因素已经改变,但情感还是转不过弯,还不会在态度上发生根本变化。因此,态度形成的时间越长,程度越强,就越不易改变。此外,消费者对于某一具体对象的态度还会概括到他对这一类对象的态度,即概括性。例如,一个消费者购买了一辆内地小厂生产的自行车,没有多久就生锈了,他可能由此认为凡是内地生产的自行车,甚至其他产品,质量都不如沿海地区生产的。产品牌号也可能产生这种概括作用。当某种牌号的系列产品中,有一种质量较高,赢得社会声誉,消费者可能由此认为这种牌号的其他产品质量也是可靠的。消费者态度的概括性可以使其将类似的购买决策简单化,以减少繁重的信息负担,但也可能产生以偏概全的弊病。

第四,金榜性和两极性。人们对事物往往有多种多样的态度,但它们最终可归纳为两种相互对立的态度。就其基本的表现形式来看,有肯定与否定的态度、赞成与反对的态度、亲近与疏远的态度。就其对行为的意义来看,有积极与消极的态度。但是,肯定或否定、积极或消极在程度上还是有差别的,呈现出不同的层次。积极态度对行为起着提高、促进的作用;消极态度则对行为起着阻碍、破坏的作用。态度的两极性与其情感的两极性是互相联系的,在态度的形成中可能存在着一种“中性态度”,但它是短暂的,终究会向态度的两极发展。

第五,中心性。态度在不同程度上受到消费者个人价值观念的影响和支配,消费者价值观念与态度之间的联系,就是所谓的中心性。某种态度的中心性能够反映出该态度与价值观念相联系的程度,越是趋于中心的态度则越难改变,它要求态度与个人价值观念相背离,因而,要使态度改变,就要求价值观念必须改变;否则,就必须以新的态度去适应现有的社会观念。比如,消费者的价值观念之一是勤俭节约,从而导致了他的消费态度也趋于精打细算,对于一次性使用的产品购买就不积极,所以不可能指望他们对于这类用完即扔的产品持有良好的态度;否则,他们的态度就偏离了中心,与其价值观念相背离。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。