一、传媒艺术的“媒介性”:关注作为“传播”的“媒介”

(一)艺术与媒介的共生

艺术因媒介而发生深刻革命,这是人类艺术史的常态。在世界文明史的发展历程中,技术、艺术、媒介、传播、文化是紧密相连的学理概念和实践现象。艺术的发展离不开媒介的不断演变,媒介(包括媒介技术/科技)的发展往往成为促使艺术发展变化的前导性动因。英国美学家鲍山葵感叹,艺术家甚至“靠媒介来思索、来感受,媒介是他的审美想象的特殊身体,而他的审美想象则是媒介的唯一特殊灵魂”。[56]

在艺术史上,每一次重要的媒介变革,无论是“材料”意义上的还是“传播”意义上的,多会引发艺术形式与审美的重要变化。无论是原始艺术时期,人们对身体、实物、符号等媒介的发现,而产生的原始艺术形式与审美的变化,如原始舞蹈、木雕面具、岩穴壁画等的创作、传播与接受,还是传统艺术时代,人们对人工合成艺术材料、人工复制媒介的应用,而产生的传统艺术形式与审美变化,如文学、建筑、雕塑、美术等的创作、传播与接受,抑或是机械、电子、数字复制时代,人们对机械、电子、数字媒介的运用,而产生的传媒艺术形式与审美变化,如摄影、电影、广播电视、新媒体艺术等的生产、传播与接受,都不断加强着这种媒介与艺术共生的艺术发展状态。直至“许多当代审美形式,包含了多样的艺术实践,都受制于媒介生态的基本原则”。[57]

例如在传统艺术那里,“媒介”(更多是作为“材料”的“媒介”)直接有助于表现艺术作品的意图:石质之于教堂带来的厚重感,笔墨之于书法带来的洒脱感,油彩之于油画带来的丰沛感,音符之于音乐带来的流淌感,语言之于文学带来的交流感,都使得媒介与艺术融合共生。同时,不同的艺术媒介材质,还表现出不同的技术美学价值,甚至决定艺术的品级。就雕塑艺术而言:泥塑——古朴的美;石塑——坚实的美;铜塑——永恒的美。就建筑艺术而言:土木建筑——原始的美;砖石建筑——坚实的美;大理石建筑——高贵的美。就绘画艺术而言:铅笔——真实的美;水粉——艳丽的美;油彩——永恒的美。中国音乐艺术的材质是“八音”:金、石、丝、竹、匏、土、革、木。每一种物质材料都有一定的发音美学特征。如此,人类也就发现了每一种物质材料的各种美学表现的可能,当艺术家把物质材料作为一种艺术材料、美学材料的时候就创造了艺术。正是这些艺术材质所构成的技术美学,揭开了作品的主题、形式和内容这些艺术要素的奥秘,促成艺术创作自由探索的新领域。[58]

(二)作为“形式”“材料”和“传播”的“媒介”

就艺术的媒介性中“媒介”的概念而言,我们认为至少有三层意思:第一个层次是艺术“形式”意义上的媒介。任何艺术都需要凭借一定的形式方得以达成,由于这在两大艺术族群那里的受关注度没有显著的差异,所以“形式”意义上的问题本书不做重点探讨。

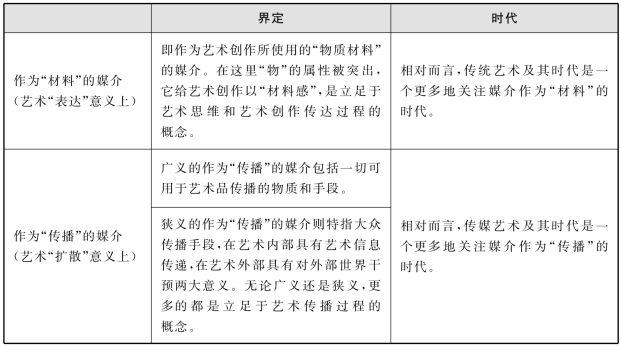

第二个层次是艺术“材料”意义上的媒介。作为“材料”的媒介也分为两个部分:一是构成艺术的介质,如绘画中的水彩、丙烯彩、蛋彩、油彩等;二是艺术创作的工具或手段,如刻刀、手指、画刷、身体等。[59]从传播角度看,麦克卢汉认为,石头是穿越纵向时间、黏合多时代的媒介,而纸张却倾向于联合横向的空间,建立政治帝国或者娱乐帝国。[60]在这里“物”的属性被突出。同时,它也是一个立足于艺术思维和艺术表达过程及其关系的概念,“艺术家的内在构思是凭借着有着材料感的媒介,而非材料本身,媒介内化也就是不同的艺术家所具有的不同的材料感,由此而生成的具有生命力的机体”。[61]相对而言,传统艺术时代是一个更多关注媒介作为“材料”的时代,因此,对这一层意思也不做更多探讨。

第三个层次是艺术“传播”意义上的媒介,即作为传播手段和渠道的媒介。广义的“作为传播的媒介”,包括一切可用于艺术品传播的物质、手段和渠道,这从作为原始艺术的山岩石壁便开始了。狭义的“作为传播的媒介”,则主要指大众传播的物质、手段和渠道。相对而言,传媒艺术时代是一个更加关注媒介作为“传播”的时代。在上述三个层次中,我们的传媒艺术研究要对这一层次予以重点关注。

应当看到的是,由于诸多美学家、哲学家囿于其生活时代,关于“媒介即材料”的诸多表述,对传媒艺术而言,其正确性就未必那么绝对了。无论是前期基于“原子”,还是后期基于“比特”,传媒艺术多是依靠屏幕来展示艺术,这些屏幕的外貌并无太大变化,至今人们无非经历了电影屏、电视屏、电脑屏、移动终端屏;在传媒艺术时代,在艺术问题上,我们也绝不像关注青铜、木石、油彩那样关注光波、声波、电磁波。于是,艺术作品外在“材料”的重要性隐退,人类就此走向“去物质化”“去实物化”审美。如果说关注媒介作为“材料”的基本出发点,是创作端对艺术品质的要求,那么关注媒介作为“传播”的出发点,就相应地更关注艺术传播、接受端,即关注艺术传播与接受的卷入情况。

当然,媒介作为“形式”“材料”“传播”,三者不可割裂,三者共同参与构成了艺术创作、作品和接受的全过程。作为“形式”与“材料”的媒介构成艺术文本,作为“传播”的媒介使得艺术文本进入传播领域,召唤艺术接受者的参与,最终完成艺术活动的全过程。只是,在不同的艺术族群及其时代,宏观地来看,人们对它们的聚焦程度确有不同。如表1-2。

表1-2 对“媒介”的界定与使用

二、传媒艺术媒介性的具体表征

前文已述,传媒艺术的媒介性,主要指因由大众传媒在传媒艺术的创作、传播和接受中发挥的深刻作用,而使传媒艺术产生了独特的艺术状态、特征和性质。具体来说,由于传媒艺术与大众传媒互相依附的特征,导致大众传媒强大的信息传播、社会动员和认同维系等能力与特质也自然地赋予了传媒艺术,使传媒艺术在艺术信息传播、社会动员和认同维系方面,不论是从规模上还是强度上,都是传统艺术无法比拟的。

(一)创作:走向艺术信息的日常性“展示”

膜拜(kultuert)与展示(ausstellungswert)是艺术的两大价值,也是媒介性之下艺术创作的两大目的。之所以将“展示”问题放在此处阐释,是考虑到:首先,艺术从“膜拜”走向“展示”的最主要动力是通过传播的普罗化,改变人们在准备面对艺术时的心态和姿态,这是仅有科技对艺术形态的干预所不能及的。其次,在“媒介性”之下,“展示”更多的是一个“创作”意图问题,是一个“为了什么”的问题,艺术创作要适应艺术媒介性带来的最新需求。

相对而言,艺术的“膜拜”价值主要体现在传统艺术中,这自然与艺术起源于巫术、仪式有关,如此艺术创作便不太可能属于日常生活,而是一种“特殊的东西”。正如西蒙所说:“垃圾文化和伟大传统之间最重要的差别在于我们体会它们时的态度——对娱乐随意,对伟大传统则苦思冥想。”[62]传统艺术的个性化、小众化、仪式化创作特征,总与这种艺术用以“膜拜”的源头有关。

而随着摄影术的诞生,自传媒艺术的机械化创作兴起以来,艺术品原作的“此地此物的唯一性”消失,大量内爆的视觉展示物代替了“只此一见的独特性”。艺术品“量”的层面的增加,导致了“质”的层面的变化,“艺术不再是独立于生活之外的超越性的自足自律的世界”。[63]艺术创作从担负祭祀、典礼仪式的寄生功能中走出,复制传播本身便成为目的与价值。也即艺术创作的目的,从“在场”的严肃体验意义更重要,走向大规模、日常性“被看见”的意义更重要;从“膜拜”仪式价值居上,走向“展示”价值居上。

如果说在传统艺术“膜拜”中,艺术接受者重“内视”,人是被动的,被动面向天,面向虚幻的上苍,那么,在传媒艺术“展示”中,艺术接受者重“外视”,人是主动的,主动面向人和物,面向真实的其他成员、内爆符号等目之所及的事物。艺术创作以“膜拜”为目的,从根本上说是“艺术向上”的结果,静默观照的境界是对人的一种形而向上的净化;而艺术创作以“展示”为目的,从根本上说是“艺术向下”的结果,“变动不羁的惊颤”是给人的一种形而向下的释放。当然,我们无法对二者进行优劣判断。

有意味的是,传媒艺术时代,从摄影到数字新媒体艺术,人类在很大程度上似乎超越了或者遗失了文字表达,就像“前文字”时代那样重新诉诸图形和声音,艺术“展示”的时代似乎是一种向艺术原始时代的回归,艺术发展似乎也便有了轮回与螺旋上升的意味。

被“展示”的传媒艺术必须突出其视觉性,被“展示”的视觉性需要具备一些条件才能不断地卷入艺术接受者。这些条件可借助席勒的“活的形象”[64]来思考,也即一是需要有直观性,达到一目了然(易看);二是需要有灵动性,达到生动刺激(好看);三是人的社会文化心理,对传媒艺术的视觉“展示”有需求,例如人的占有和炫示需求。[65]此外,传媒艺术内容的多元指向、非线性排列,以及随之产生的意义的模糊性,也与后现代社会心理相融合、相呼应,极大地拓展了“展示”的吸引力。

如今,我们周遭已经被各种传媒艺术的视觉“展示”所充斥,我们甚至可以感慨视觉社会就是“当代生活以影像为主的本质”,[66]视觉已经成为一个“新的宗教”。“展示”已成为一种人类观照、思维乃至存在的状态。

(二)传播:走向逐渐强烈的社会干预色彩

1.传媒艺术通过大众传播进行社会干预

格罗塞在《艺术学研究》中曾说过,艺术是社会的现象,即它的发生、发展只有在社会内部始成为可能。希恩在《艺术的起源》中也曾说过,艺术的最根本的特质是社会的活动。在中国,孔子对礼乐的重视,便是出于对艺术干预、建构与维系社会秩序的期待。在西方,居友明确提出了艺术对社会的感化作用,从而成为艺术社会学的重要创始人。“艺术作品不但要有给予者,而且还要有接受者作为前提。艺术家从事创作,不一定要有意识地去影响别人,但无意识中却常为社会的意见传达者的本能所驱使。”[67]许多经典的艺术范畴本身,就带有强烈的干预世间的色彩,比如艺术的净化功用,艺术对审美趣味的建构,等等。

由于传媒艺术与大众传媒互相依附的特征,导致大众传媒强大的“信息传播”和“社会动员”等能力与特质也自然地赋予了传媒艺术,使传媒艺术在这两方面,不论是规模还是强度,都是传统艺术所无法比拟的。如果说传媒艺术的“展示”问题更多地体现了其在艺术“信息传播”方面的一些状态,那么此处我们将更多地讨论艺术通过大众传播而进行“社会动员”方面的问题。也即与传统艺术相比,传媒艺术的传播目的逐渐在品鉴欣赏的基础上增添了强烈的社会干预色彩。需要说明的是,同为媒介性问题,“展示”问题更偏重“创作”的意图,而“社会干预”问题更偏重“传播”的结果。

如果说,“艺术”更多地基于人类“向内”的自我心灵交往需求,“传媒”更多地基于人类“向外”的群体社会交往需求,那么,当传媒、大众传媒遇到艺术,一则人类交往需求的满足开始完整起来;二则人类交往的能力和期待不断车驰马腾般朗阔起来。这推动了人类整体格局的提高,这也是传媒艺术社会干预功用的实现基础。

传统艺术具有极强的寓于品鉴把玩之中的审美功用,这意味着对艺术接受者个体有深刻的干预。至于对艺术接受者群体的干预,由于传播能力等方面因素的限制,多只能对围绕在艺术创作者、收藏者、社会权贵周围等的“小群体”有所影响。而传媒艺术却可以通过大众传播,召唤着艺术面向社会大众干预的功用。传媒艺术突破了传统艺术对群体干预能力的限制,达到大规模、全方位、即时干预多层次社会群体的状态。艺术的社会干预[68]特征是艺术的时代性的表现。

2.传媒艺术社会干预的三个层次

在艺术的社会干预中,无论是德育着眼于社会,还是美育着眼于个体,最终都要指向对爱与善意的问询,这便是我们讨论的传媒艺术社会干预的三个层次。

第一,促成对社会现实的呈现。传媒艺术的接受群体不再只是精英阶层,而更多的是普通大众;其传播不再只是小众交流,而是面向大众的展示;其内容也不再只是传奇式的、经典式的创造,而是更多地体现为日常式的、伴随式的描绘。对于大众艺术接受者来说,现实的社会生活恰恰是最日常、最密集伴随他们的生命场域,这应该是艺术呈现与传播的重要关注对象。

艺术传播需要积极投入社会生活、呈现社会生活、深描社会生活。考察社会生活、反映社会现实、促进社会干预、矫正社会问题、达成解决方案,这也是大众传媒在传播中的固有功能和价值追求。传媒艺术既然天然地承接了诸多大众传媒的功能和价值,就应该承接相应的责任,这也是无论艺术“接受者”,还是传媒“受众”都有的自然要求。

第二,促成社会整体心智的开启与提升。从艺术的起源来看,人类这个庞大的群体之所以需要艺术,是出自一种对“非常态”的超越的渴求,出自对被“常态”支配的反驳和对自由高远的向往。人类作为一个独特的生物群体,总有在“现实层面”和“超越层面”表达自我的两种基本冲动和欲望,“常态”与“非常态”与这两个层面相对应。就后者的意义而言,艺术与美是日常现实的一种停顿,在停顿于艺术的那一刻,现实被抽离为美感,使得人们能够突然跳出日常生活与世俗现实,陌生化地观照日复一日、习以为常的经验,发现现实的崇高或丑陋、壮美或荒诞、伟大或卑微。当人们从停顿于艺术的那一刻走出再回到现实中时,现实在人们的心中已经得到升华,人们便可以从更高的视野,以更从容的心态来观照现实。艺术审美对心智的提升,正是基于艺术“超越性”角度。人类社会的力量、价值、尊严、品格,乃至神性都在“超越”的过程中得到展现与确认。

传媒艺术日渐成为大规模社会成员日常接触最多的艺术形式,社会成员整体的心智开启、审美提升[69]、人格完整能否达成,传媒艺术的信息传播有不可推卸的乃至第一位的责任。当然,这也需要艺术有开放性,如果一味拒绝大众传媒,在传媒艺术时代将传媒规律与规则拒之千里,则难以协助大众传媒达成上述目标。

第三,通过对爱与善意的追寻促成对终极关怀的探问。无论是传统艺术还是传媒艺术,殊途同归的是,艺术存在的最终目的是培养艺术接受者、社会成员的爱与善意。这也是传媒艺术通过传播进行社会干预的最终目的、最高层次。这种艺术传达的爱与善意在人格塑造中必有体现,如文质彬彬、兼容并包、仁厚可信。由此爱与善意也便从艺术问题融入个体与集体的人格中、融入个体与集体的生命里。总之,传媒艺术社会干预的三个层次,让传媒艺术的功用既包括极端“个性化”的满足,广域“社会化”的体察,又有永恒“精神化”的引领,[70]这更可见其社会干预的责任重大。

(三)接受:走向“想象的共同体”的认同诉求

1.艺术接受在“审美诉求”之上增加“想象的共同体”的“认同诉求”

由于前述的传播特点,传统艺术在艺术接受方面更多地呈现了对接受者进行审美培育的特征。如果说在接受者“认同”方面发挥了一些作用的话,也多是体现了艺术接受者的能力、地位与身份炫示的价值。传统艺术的艺术接受个体更多是原子化散落着的,维系个体与个体之间的认同纽带比较脆弱,甚至艺术接受者之间常常没有沟通和交集,也似乎没有产生沟通和交集的必要,更似乎没有大规模地进行彼此沟通的欲望,亦没有沟通和交集的渠道。艺术接受个体只需在相对封闭的空间里,鉴赏眼前这个“唯一的”艺术作品,藏在个体内心深处的鉴赏愉悦或许是艺术接受者最大的愉悦。

而传媒艺术在艺术接受方面,不仅具有审美培育的特征,更因其弗远传播、即时传播、大规模卷入大量艺术接受者等特点,使得艺术接受者在艺术接受时有了一种“共同体”的想象与认同。规模庞大的艺术接受者可以同时同刻欣赏同样的艺术作品,这种“休戚与共”之感召唤着艺术接受过程中的共享、分享、沟通,特别是由此产生的对其他艺术接受者的认同。

而且传媒艺术内容的日益丰富、多元与自由,使得艺术接受者有欲望按照多种方式,如身份、爱好认同,通过身份想象、经验想象、身体想象、时空想象,组成多元的“想象的共同体”。毕竟,“根据人类具有共同感觉力的假定,一切人对认识功能的和谐自由活动的感觉就会是共同的”。[71]同时,相对于传统艺术,传媒艺术对“想象的共同体”的建构能力空前深刻而有力,在共同体的规模、维系深度、对接受者个体和群体的干预度、对艺术本体问题的影响等方面与传统艺术具有巨大差异。

传媒艺术“想象的共同体”的维系基础是“价值同构”问题。在传统艺术那里,价值同构问题或许只存在于小圈子之内,或者只是创作者、私藏者个人的“人内”价值同构。但传媒艺术必须和更为庞大的诸多共同体产生多元而深入的价值同构,甚至和大众整体保持价值同构。如果传媒艺术的创作、传播、接受者只将价值认同封闭在私人化的禁锢里,那么这些艺术作品便很可能不易为历史所保留。

这种认同之所以是一种“想象”,是因为共同体内的艺术接受者难以和其他大多数成员见面、相识,甚至都没有听说过其他成员,但是他们却知道彼此有共同的行为与价值认同、倾向于接受类似的传媒艺术作品,甚至成员们知道彼此在同一时刻做同样的事情,比如欣赏同样的传媒艺术作品。这些“共同体成员”个体都是实在存在的,但“共同体”很可能是在虚拟意义上存在,是“共同体成员”个体在心里想象出来的。在想象时,艺术接受者个体也可能变成同处一个共同体中的其他成员,或者变成其他的“想象的共同体”中的成员。

2.传媒艺术的“想象的共同体”的维系方式

传媒艺术持续维系共同体的方式,约述如下:(1)从手段上说,归因于传媒艺术复制生产、弗远传播、卷入大众的能力。(2)从心理上说,被孤立总是令人担心的,这诱使人们不断寻找归属。(3)从身份上说,传媒艺术时代艺术接受者常常以非真实的、临时的、虚无的身体参与艺术,这也促使他们的身份认同可以是自由的、非固定的、多元的。(4)从关系上说,由于这种共同体是按照认同来想象的,所以成员之间容易产生一种平等的关系,而平等有助于维系彼此之间的关系。(5)从能力上说,如今艺术依托科技与传媒的发展,不断培育出的人的想象力、对想象的选择能力和对想象的亲近感,有助于“想象”的共同体的塑造。

最后需要说明的是,“想象的共同体”(imagined communities)为美国东亚研究学者本尼迪克特·安德森所提出,[72]它的原意指“民族”作为一种“想象的共同体”,原本是用来分析政治、社会、传媒等领域问题的概念。本书基于这一概念,并进行延伸:传媒艺术“想象的共同体”(1)不仅指民族,也可源自多种身份与认同,维系共同体的纽带也便是多元的。(2)原意中其塑造手段是通过文字阅读,而如今其基本达成途径已通过传媒艺术欣赏形成价值与行为上的共识,最终产生认同感、向心感、归属感。(3)其存在从根本上说是一种艺术接受者的“主动”需要,这与带有“统治色彩”诉求而构建的“想象的共同体”有根本不同。当然二者也有最深层的相通,即从更加宏大的视角来看,安德森认为民族的想象,能够在人们心中召唤出一种强烈的历史使命感。安德森的那个“想象的共同体”是一种与历史文化变迁相关,根植于人类深层意识的心理的建构。传媒艺术接受中形成的这个“想象的共同体”,同样也有这种深层的牵涉。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。