祝嘉《中国书学史》言:南北朝“二百年间,南北对峙,各自为政。南朝禁碑,丰碑罕觐,缣素流传,简牍为多;北朝喜佛,悬崖绝壁,造像刻石,千载如新。故南朝之书,多借帖而传;北朝之书,则托石而寿。”

——祝嘉《中国书学史》

姜维群:既然说北碑,我们就直奔主题。北碑是我国南北朝时期、北朝文字刻石的通称。北朝包括北魏、东魏、西魏、北齐、北周,而以北魏为最,故又称为魏碑。魏碑上承汉隶,下启唐楷,是一种过渡性的书体。它与隶书相比,简捷而得其沉雄;与唐楷相比则更丰厚刚健,是一个可以开发的艺术宝库,为书法艺术开创了新天地。

我觉得您的作品中一气浑元的气象非常好,而且结体灵动是一个突出的特点,得益于什么?

王树秋:因素很多,最主要的是得益于以始平公、孙秋生等方笔碑筑基,以郑文公碑圆笔增其浑穆,最后用霍扬碑飞扬灵动融汇方圆笔,创新探心源。

姜维群:从历史上看,霍扬碑存在着巨大的争议,譬如一些书家认为霍扬碑是后人伪造,即使承认是北碑,但评价甚劣。如近人杨震方《碑帖叙录》这样说:“(霍扬碑)书法学北碑而粗俗已甚,多构别体,而乏古雅之趣。其模糊之字,非自然剥落,实故意敲破挖坏,显系伪托。”是这样吗?

王树秋:事实恰恰相反,当代学者祝嘉先生不仅考据说此碑无伪,而且说“魏霍扬碑,民国初年出土,兼有郑文公、嵩高灵庙、石门铭、爨龙颜诸碑之长,尤为可宝者也。”

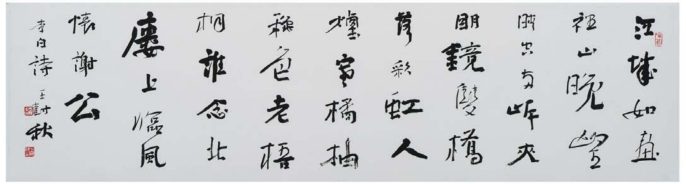

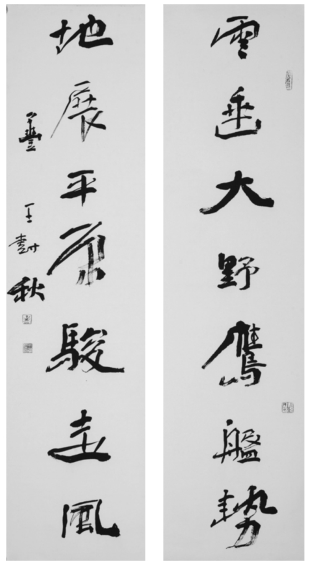

图47 王树秋作品

姜维群:郑逸梅先生在《艺林散页》中几次谈到祝嘉,说“近代论书法之著作,以祝嘉为最宏富,成书五十九种,计三百万言。”这样一位书法“最宏富”的人,一定是慧眼识宝的,应该不会不辨其伪。

王树秋:霍扬碑被人误为伪托,被人认为粗俗,有一个重要的原因,是因为康有为的《广艺舟双辑》成书于光绪十五年除夕(公元1889年),其死于1927年,而《霍扬碑》出土于1926年,康有为生前根本不知道有此碑,被视为北碑经典之作的《广艺舟双辑》当然没有收入此碑,所以无从评说。正由于这个原因,持怀疑态度或是质疑此碑艺术性,也是情有可原的。

从整个北碑的规模型制来看,以河南最为突出,河南出土了大量的墓志、龙门二十品和碑碣,集中了北碑的精华,占据了绝大部分的北碑。

摩崖没有一块在河南,大部分在山东。山东平度的郑文公碑,瘗鹤铭在江苏镇江,石门铭在陕西汉中,也包括霍扬碑。霍扬碑虽然也是碑,但是大的审美取向,结字手段极具摩崖笔势气象。

摩崖一般在山上,摩崖的笔画基本特征以圆曲为主,以绞锋为行笔特征。各个时代有各个时代的烙印,就好像今日来解释唐诗一样,要以今人的理解对古诗进行重新阐释。实际上写魏碑也是这样,通过今天的视觉审美标准来理解古人的笔法,但理解古人的笔法有一个问题,什么问题呢?

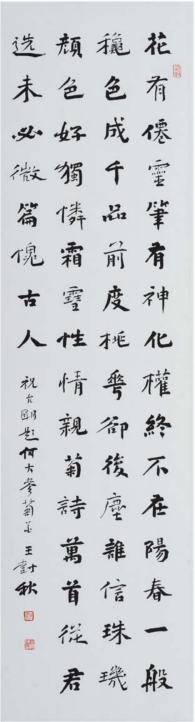

图48 王树秋作品

因为以“二王”为代表的帖学的笔法可以看得真真切切,有迹可循,从基本笔法形态来看是符合正常的书写状态。而摩崖则不这样,古人在刻制的时候,由于安全、自然气候等因素的影响,有很多不稳定因素,包括写字者和刻工的心理也是不同的。所以摩崖的行笔——圆与曲笔的呈现——很难写平直,加上人在悬空时也有很多不稳定、不确定的因素,所以写起来有这样曲线起伏,还有很多行笔有绞锋的笔,它的笔法不像碑碣类的笔法比较整饬,可以找到比较确定的东西。如勾、撇、捺需要出锋的地方,它的节点比较稳定、衡常。但摩崖圆曲的行笔笔法特征有它自身的规律,而恰恰是霍扬碑抓住了其规律,其书写笔法竟与之高度契合。

姜维群:我理解您的意思是霍扬碑可能受了摩崖的启发。摩崖笔法有些效果属于意外之得,从而获得了意外之趣,本来可以写得平直,但写的时候因为客观因素的制约,反而由于条件的不确定性而出现了天趣。霍扬碑是受到了摩崖笔法的启发,形成了自己独特风格。

王树秋:摩崖也有比较整饬的,像郑文公碑在书写过程中,结体和形体基本上可以统一到一个方框中来,是有限制的。但霍扬碑就感受不到这种限制,霍扬碑是一个特案、特例,它本身的奇特性和无法被把握的基本规律,可能是霍扬碑长期以来未能获得人们广泛关注的一个原因。另外霍扬碑出土相对比较晚,正如您所讲,因未能收入康有为的碑学理论著作《广艺舟双楫》,从而长期以来也未能受到理论研究者的关注。这可能是霍扬碑被长期埋没的另外一个原因。

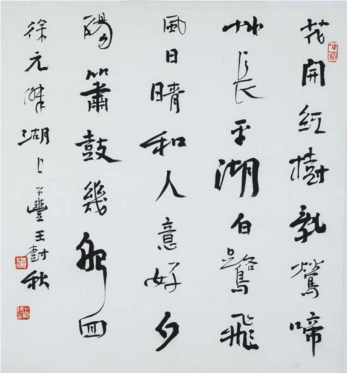

图49 王树秋作品

姜维群:从理论著述角度来看,新中国成立后少有书法理论家评析过霍扬碑。作为书法家、书法理论家、教育家祝嘉先生曾评价霍扬碑说“学三十年魏碑再写霍扬碑犹感腕力不足”。以您的实践经验来看,是真的那样难解、难写吗?

王树秋:通过我这些年的学习,我们从技法上研究学习仅是一个方面。霍扬碑的作者的审美绝不同于一般书者的审美。更多地呈现了作者独特的写字以及通过写字表达出的精神层面的东西。我们可以说霍扬碑的书者是极其不老实的人,不是循规蹈矩地写字。另外,我感觉临习霍扬碑,你处于一个平静的心情下去写很难,而是充满激情亢奋,内心涌动。囊括万象,裁成一相。临习霍扬碑必须保持良好的精神状态,必须充满激情活力,一挥而就来临写。祝嘉先生说写魏碑三十年写霍扬碑犹感腕力不足,不是空穴来风,真的有这样的感觉。

书写霍扬碑的书者,把对霍扬将军戎马一生、为国建功的英雄事迹的敬仰,融入书写过程中。从某种意义上来讲,霍扬碑的书迹是表达了书者对霍扬的歌颂、敬仰。这与佛教的庙堂中的佛教碑记是不同的,庙堂之中的碑记往往充满畏惧惶恐。而霍扬碑不是这样的,它反映的是一种内心的敬仰,表达内在的真实情感和心性。霍扬碑写出了内在的最真实情感和心性。不是出于惶恐和畏惧,可以感受到作者内心的汹涌澎湃的真性情。

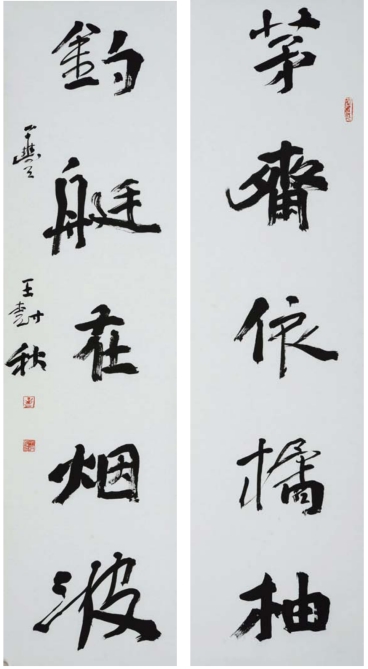

图50 王树秋作品

姜维群:从线条上来说,霍扬碑勾、点、捺均无一笔相同。变化万千,神鬼莫测。它呈现在我面前,似乎都是一个个独立的生命体,一个个鲜活的人。高矮胖瘦,喜怒哀乐,有极其丰富的想象力和生命力。即使在北魏也特立独行,它和其他的碑是怎样的关系?

王树秋:祝嘉先生对霍扬碑的评价“绵密伟丽,兼有爨龙颜、嵩高灵庙、郑文公、张猛龙之美,可谓集南北碑之大成,真神品也”,非常准确和中肯,是超出一般人的卓识。他不是从表面上看,而是透过现象看本质。

回过头来,看四个碑与霍扬碑的关系,郑文公碑非常平和,康有为评价:“汉势、分韵、草情”,郑文公碑比较雅。写摩崖相对来讲是体式开张、行笔恣肆一些,但无论怎样,郑文公碑还是处于一个以圆绞提摁、使转行笔为主,郑文公碑本身,还是比较内敛整饬,端方典雅。不像石门铭、瘗鹤铭那样纵逸无方。

嵩高灵庙碑恰恰非常高古、古拙。这两个碑的面目和风格趋向距离很大。嵩高灵庙碑总体取纵势,字形长一些,写竖笔的时候,就像金刚体一样,撼动不得。嵩高灵庙碑没有动态感,就像和尚坐禅,你推不动他。我个人觉得,嵩高灵庙碑在河南登封市,可能受政治文化中心中央正统文化的束缚,写得有一些拘谨。任何一个历史时代都有一个大的审美趋向,谁也逃不掉、躲不开,所以霍扬碑没有脱离开这些碑的时代特征。

姜维群:河南地域内为什么摩崖就比较少呢?是不是因为这些地域受政治文化中心的影响比较多?

王树秋:是的。看龙门二十品,真正代表龙门二十品的作品有魏灵藏造像记、始平公造像记、杨大眼造像记,而郑长猷造像题记那样光怪陆离的书法并不能代表龙门笔法的最高水平,它只是正好在里面了,不得不把它包括进来,就笔法、体式、艺术水准来讲还有很大差距。

云南曲靖的大小爨,爨龙颜碑则更加自由自在,体式开张,更直接地继承和发挥了汉碑的笔意,是直接承续了汉碑的文脉。郑文公碑在山东,爨龙颜碑在云南,霍扬碑在山西,从地域来讲,在当时情况下应该没有交流的条件。

同样,作为书者,写郑文公的郑道昭因为是官员,陕西石门铭的作者是王远,流传下来了,但其他的碑基本上没有留名。所以可以推测,这些书者之间也没有直接交流。但为什么会出现相近的书法风格呢?从某种意义上讲,这是笔墨当随时代的潮流造成的。在当时的大时代背景下,尽管风格面目千姿百态,但我们一看还是那个时代的风貌,而不能融入其他时代的书法碑帖中去。如果把这些碑放入唐楷、唐墓志书法中去,肯定会不一样,完全不是一个时代的风格。

姜维群:可不可以这样理解,汉碑为父,秦碑为母,两个结合后,经过这个时代的人的理解,才能达到这样的一个高度?

王树秋:秦篆、汉隶仅是官方的划分,但实际文字的发展演进过程不是以朝代的更替为明确界限的。隶书其实在秦之前就已经出现了,真草隶篆在汉代基本上就已经成熟了。

北碑经过汉碑的过渡,吸收了秦汉以来的各种笔意。北碑最终形成了以摩崖圆笔——继承秦篆的圆笔元素,以汉碑为笔法取向的综合面貌。另外,南北之分也对形成北碑有非常重要的影响。南方刘宋在长江以南,政局相对稳定,所以他们的书法传承脉络比较明显。北方的战乱频仍,政治格局被打乱。鲜卑族的文化及其他少数民族的文化冲击,出现了丰富全面、异彩纷呈的书法大繁荣时代。康有为介绍北碑的时候,非常推崇张猛龙碑,张猛龙在山东曲阜。真正代表北碑碑碣类笔法的就是《嵩高灵庙》《张猛龙》和《爨龙颜》。

姜维群:我们后人在学习魏碑的时候,有一个奇怪的现象,就是很多人尤其是书法大家,纷纷关注研究江苏镇江的瘗鹤铭,陕西的石门铭,关注云南曲靖的大小爨。远离政治中心,反而是“百花齐放”,为什么会出现这样的现象呢?

王树秋:因为这些碑所处的地理位置距离当时的政治中心比较远,更加开放、自由、逍遥,正统思想的宽松更利于个性的发挥,区别于官方的、一般的带有共性的结体样式,所以才更被后人所继承和关注。

爨龙颜的体式就好似云南建筑上的飞檐;嵩高灵庙像下扎入地中的根石。霍扬碑把这些碑的特点暗合在自身的书法体势之中,更加多元、无方、恣肆浪漫。霍扬碑以圆笔为基调,写起来更加抒情,更加浪漫。它的分间布白不像郑文公碑那样均匀,而与石门铭、瘗鹤铭有异曲同工之妙。笔力精绝,在行笔过程中,追求自由度非常高,不会重复自己的用笔,一生二,二生三,三生万物。横竖撇捺全无相同,姿态绝险,奇美异常。既要保证线条的变化,又要保证笔法的丰富,行笔过程中没有任何束缚,总是在“破”。往往是前面是“顺”,后面一定就要有“逆”,局部欹让斜倚,整体谐调合度,这些恰恰是霍扬碑的精妙之处。

姜维群:霍扬碑是在秦汉碑和民间书写的影响下,形成了自己的风格。您刚才讲爨龙颜受云南飞檐的影响,我觉得霍扬碑也会受到地域环境的影响。

王树秋:这就像我国各地区的歌曲一样,也是各地有各自的风格。内蒙古自治区的歌曲就像大草原那种悠远辽阔,陕北小调就像黄土高原那样高亢嘹亮,江南水乡的昆曲又是另外一种温婉的风格。歌曲代表了一个地域的人的性情,书法同样反映了地域文化的性情。霍扬碑书法的形成与它所处的山西临猗的地域、地形、地貌,或许也有千丝万缕的联系。

姜维群:从唐代开始,汉字被规范了,所以风格就没有这么多了。恰恰是唐以前没有国家在规范书法,在山西出现霍扬碑,不是偶然,而是历史的必然现象。从书法来看,在当时信息闭塞、交通不便的状态下,霍扬碑中又有大小爨的元素,又有张猛龙的元素,都是距离一两千里之外的审美元素,我认为汉碑的影响力受到各个地区的局限,得到不同人的发挥,出现各式各样的样式,这种样式又与时代关联,又有地域划分,又有个人性格的体现。我认为南北朝时期是书法最发达的时期。

王树秋:是的,恰如祝嘉所言“石刻以北朝为至多,书体亦以北朝为至备,其书至此,尽善尽美。”是为书法之冠冕。

图51 王树秋作品

姜维群:有很多人认为,魏碑是中国楷书的不成熟时期,是北方民族不认识或认不全汉字的情况下,多一笔少一笔,像儿童的幼稚时期,我不这样认为,是北方人的审美观,融入自己对书法的理解上,达到一个相当的高度,是这样吧?

王树秋:孙伯翔老师提到的鲜卑文化与汉文化的融合,从这个意义上来说,北方虽然经历了少数民族政权的统治,但汉文化的根没有断,而是汉文化逐渐把鲜卑族汉化了。

北魏孝文帝拓跋宏,后改名元宏,是南北朝时期北魏第六位皇帝。杰出的政治家、改革家。公元490年亲政后,推行改革:公元493年(太和十九年)孝文帝从平城迁都洛阳;后又改鲜卑姓氏为汉姓,借以改变鲜卑风俗、语言、服饰。此外,鼓励鲜卑和汉族通婚;评定士族门第,加强鲜卑贵族和汉人士族的联合统治;参照南朝典章制度,制定官制朝仪。孝文帝的改革,对各族人民的融合和各族的发展,起了积极作用。

魏孝文帝采取的一系列汉族政策,认为汉文化是先进文化,在这样的背景下,汉文化没有被割裂。但在文字书法上,人们对书法的笔法,在这个时期已经高度纯熟了。虽然我们不排除有部分穷乡儿女的民间刻石造像,以刀代笔,有一些意趣,但不能代表魏碑的主流。真正代表北碑的东西是大经典碑,这是正脉。正是由于多民族的融合,由于这些民族各自的不同生活,包括语言、服饰、婚嫁风俗习惯,共同衍进出书法的民族书写习惯。魏碑的书法风格是受北朝多民族文化、文明共同浸润,共同构成的时代审美风格。所以,才出现了《霍扬碑》这样北碑划时代的书法艺术。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。