一、媒体领域的权力格局:强政治、强市场和弱社会

在传媒体系的运作过程中,政治权力、市场与社会公众是三股主导力量,形成三足鼎立的局势。在这三种力量处于良好的平衡状态时,媒体会获得充足的经济收入,并在合理的政府规制下灵活地响应公众的需求,服务于公共利益。但是在中国,这三股力量目前处于相当不平衡的状态,呈现出明显的强政治、强市场和弱社会格局。

(一)康晓光的权力矩阵图

中国社会已经凸显出三个领域分化的趋势,即经济、社会从政治领域中分离出来,政治、经济、社会三大领域之间的结构关系从领域合一走向领域分离。从本质上来讲它是国家与社会相分离的过程,也是传媒改革得以开展的体制背景。

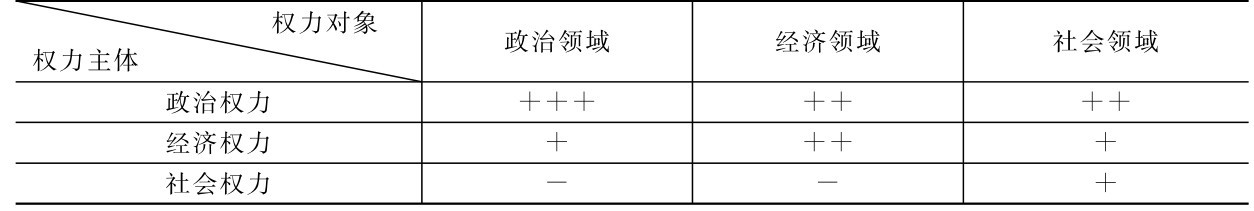

根据康晓光的研究 (见表5-1),1978年以前中国的权力格局是典型的 “单极权力格局”,所有社会领域中资源调配与使用的权力完全为政治权力所掌控,也就是说,政治权力的作用范围覆盖了一切领域 (康晓光,1999,61页)。

表5-1 1978年以前中国的权力格局矩阵[1]

(说明:“+++”表示存在强权力关系;“++”表示存在一般权力关系;“+”表示存在弱权力关系;“-”表示不存在权力关系。)

而在经过30多年的改革之后,权力格局发生了转变,主要体现为政治权力仍然牢牢把握其在政治领域的话语权,与此同时,在一定程度上让渡出其原有的对经济领域和社会领域的控制权。其中,经济权力在本领域内获得的自主性要大于社会权力。这与20年来中国市场经济的高速发展、经济主体及其力量的不断壮大密切相关。另外要注意的是,经济权力对社会和政治领域亦有一定渗透及影响 (见表5-2)。

表5-2 转型中国社会的权力格局矩阵

从总体上看,康晓光等人对转型时期中国权力格局的变化趋势的把握是准确的。而中国社会的强政治、较强经济和弱社会的权力格局,在传媒领域也有明显体现。

(二)政治权力是媒体领域的主导性控制力量

虽然与改革开放之前相比,政治权力对于媒体的管理有所放松,但新闻媒体的强意识形态特征依然如故,传媒体制的政治色彩 “淡化而未弱化”,国家对媒体宣传的管控意志没有削弱。即便是传媒业的发展不得不借助于市场经济的力量,但资本的影响被尽力控制在新闻生产过程之外。在中国加入WTO的过程中,新闻信息报道领域并未开放。现有的投资、合资主要集中在传媒经营领域,如新闻出版总署规定:“报纸的广告经营者限于在合法授权范围内开展广告经营、代理业务,不得参与报纸的采访、编辑等出版活动。”(新闻出版总署,2005)2005年还取消了外资的节目制作权,禁止外商投资设立和经营广播电视节目制作公司,并严格要求外商 “不得通过变相进入频道、频率、版面、编辑和出版等宣传业务领域”(文化部、国家新闻出版广播电影电视总局、新闻出版总署等,2005)。

在传媒改革的过程中,指导文件一再强调要 “加强和改进党对媒体的领导”,并明确指出,宣传部门要牢牢掌握新闻媒体的主要干部的任免权、重大问题的决策权、重要资源的配置权、新闻宣传的终审权 (黄玉波,2005)。很显然,政治权力依然是传媒领域中的主导性控制力量。

2002年针对上海市新闻从业者进行的有关新闻生产的调查,也揭示出新闻从业者对这一现实有较为明晰的认识 (陆晔、俞卫东,2003)。根据该项调查,在报道选题确定、采访写作或制作、报道是否被采用和如何被采用等环节上,从业者普遍认为 “各级党和政府职能部门”具有较大影响力,有时甚至超过了责任编辑和制片人的影响力,且从业者年龄越大,越倾向于认为党政职能部门的影响力强于责任编辑和制片人。

(三)市场力量已经成长为决定传媒行为的重要力量

有学者认为,中国30多年的发展,与其说是改革开放的30年,不如说是市场化的30年。这一论断颇有意味,但不可否认的是,在媒体靠广告养活的今天,市场已经成长为决定传媒行为的重要力量。这一点,从在传媒领域具有根本性影响的资本准入与所有权变化上就可以管中窥豹。

在法规、政策文本表述上,传媒领域的资本准入已由 “所有媒体领域都禁止业外资本进入”,转变为 “新闻采编业务禁止业外资本介入”。这里的 “新闻采编业务”主要是指“时政新闻及相关内容”。这意味着在投资准入范围扩大的同时,对资本影响力设置的 “禁区”也在相应缩小:先是作为传媒上游环节的所有 “内容生产”放开 (经营环节放开);再收缩为 “新闻采编业务”(电视剧、综艺类节目放开);然后再收缩为 “时政新闻类节目”(体育、科技、娱乐等新闻放开)。与此相对应的是,媒体领域的产权结构从拥有独占性排他性的国家所有制,正逐步转变成国有资本占主导地位的多元所有制;由原来的 “所有传媒资产皆属国有”收敛为现在的 “公益性传媒资产属国有”,其中 “公益性传媒资产”主要是指报纸刊号、频率频道等传播渠道资源。

至于市场力量对具体的新闻生产所产生的影响,在上一节已论及,此处不再赘述。

(四)虚弱的公众

新闻从业者继承的儒家传统与专业主义理念相结合,以及市场驱动下媒体组织对自身利益的追逐,让转型期涌现出的社会力量得以进入编辑部场域,并对内容生产实践产生影响。

但是,这种进入有着明显的缺陷。

首先,公众主要是凭借 “受众需求”的话语进入新闻实践的,它主要是一种经济角色的 “受众”,而非民主政治意义上的 “公众”,这使它的存在缺乏厚重的政治和社会文化意义。

其次,公众缺乏组织。分散的个体受众根本无法对传媒运作产生有效的影响,只有当他们能够顺畅沟通,并且自由联合,以一定社会组织和社会团体的形式活动于传媒领域之中时,才能有效地制约权力和市场的力量。国外的受众团体、媒体评议组织和公益研究机构非常多,公众因此得以通过各种渠道参与到媒体的运作过程中,成为传媒领域不可忽视的力量。但是中国的社会组织不发达,社会团体的成立还受到限制,受众能够接近和影响媒体的渠道还非常有限。

最后,中国的社会领域从整体上来说还属于发育初期,社会力量普遍薄弱,难以为公众在媒体场域的活跃提供支持。

因此,公众在传媒领域的存在基本上是 “碎片化”的,也是非常虚弱的,很难对传媒领域施加明显而直接的有效影响。这就导致在权力、市场与公众的三角支撑中,有一角还无法担负起它自身的责任。而一旦缺乏公众的制约,权力与市场力量中的消极因素就难以被钳制,在民主政治不发达的社会中,还有可能导致权力与市场结合起来,诱迫媒体抛弃公共利益而服务于特殊利益集团,中国不能不防范这样的风险。

已有人意识到危险的逼近。有研究者将中国的媒体变迁总结为 “以资本化为根本特征的重新制度化过程”,即政治力量与资本力量结合,政治力量借助资本力量继续进行资本化后的政治控制,加强其政治统治的合法性;资本力量渐渐成为媒体重组的主要力量,它借助政治力量的保护获得更加丰厚的资本回报 (胡正荣,2003)。两者的结合形成了一种交换与庇护的关系,权力驯服资本,实现利益合谋,这对于公共利益来说是非常危险的。

潘忠党教授也指出,作为权力的不同矢量,国家和市场力量有对抗的可能,也有其相互叠加从而形成合力的可能 (潘忠党,2008)。比如,国家为了维护官僚集团的自身利益或者迎合国内外资本利益,可能会限制下层劳工和农民的话语权,以保持 “社会稳定”或者降低工资,提高本国产品在国际市场上的竞争力。与此同时,在商业逻辑的驱动下,传媒可能因下层劳工与农民这两个社会阶层不是广告商的目标受众而忽略他们的话语表达需求和社会传播需求。这样一来,媒体的政治控制就可能与媒体的市场逻辑形成结构上的合力,同时压制这两个社会群体的话语权。

从长期看,如果缺乏来自社会公众的制约力量和公共性的价值支撑,将会对媒体的公共利益角色产生明显的不利影响。

二、权力与市场双重挤压下的媒体

虽然市场力量在中国目前的传媒领域还主要表现为一种积极的解放因素,但不可否认,市场同样具有抑制社会表达的功能。展江教授担心:“原来的国家控制没有减少,而高高的市场,又在压制媒体。”(展江,2009)目前,市场还很少有机会去控制政治权力,但是其向社会领域渗透的趋势已十分引人注目,从而瓜分了一部分社会权力,这尤其表现在大众传媒的商业化方面。相形之下,社会领域不仅自身权力有限,同时还面临着来自政治领域和经济领域的双重威胁。其后果是 “官媒合一已经发展到商媒勾结和官商媒共谋,传媒难以充当公众期待的社会转型守望者的角色”(展江,2005)。

(一)媒体的集中与同质化

20世纪90年代以来,席卷欧美的媒体整合并购导致媒体所有制的高度集中,引发了社会的广泛担心和批评。因为媒体所有权集中制造出的 “媒体巨无霸”导致了财阀对传媒的控制与操纵,这让 “新闻和媒体文化更加堕落”“更加唯利是图”,让媒体的 “公共机构性质”衰落,资本侵蚀公共利益的现象日益突出 (罗伯特·W·麦克切斯尼,2004,72页)。

西方社会经过几百年发展之后形成的媒体集团垄断格局,在传媒市场化起步不久的中国,就已经提前降临了。

集团化对于整治中国传媒行业的 “散、滥、差”,促进传媒产业化和集约化起到了明显作用。但是传媒集团的组建过程带有一定的行政干预色彩,部分传媒集团的成立是一种不完全市场化的条件下计划配置的结果 (黄玉波、张金海,2006)。这种结果造成了一种“行政性市场垄断”。

对于这种行政垄断在产业发展中造成的混乱,已有相当多的学者论及 (段京肃, 2004;陈正荣,2007),本书关注的重点是它对媒体服务于公共利益的消极影响。

传媒领域的行政垄断格局,使各地的传媒市场被一两家传媒集团瓜分,限制了真正意义上的市场竞争,当然也减少了大众的选择可能和所能获得的媒体服务。同时,它还损害了社会的多渠道信息系统,使信息的流动更容易遭到强势利益集团的控制,多元意见的表达受到限制。另外,垄断还导致媒体的同质化,这会削弱媒体反映社会多样性和丰富性的能力,侵蚀文化的多元性。

如何建立一个 “好的”传媒市场,而非权力与资本联手摆布下的传媒市场,是中国传媒业的难题,如果处理不好,则会使媒体还未脱出权力的钳制,又增加了资本的压力。这与中国目前面临的 “如何建立好的市场经济”的挑战,在本质上是同一个问题。

(二)传媒的犬儒主义倾向

在商业利益与政治权力双重倒逼之下,中国传媒的犬儒主义倾向越来越明显。

传媒在公共领域建构方面,依然受到比较明显的抑制,对公共事务的报道由于 “雷区”密布而充满了风险,一旦把握不好就有可能受到处理,因此被许多人视为畏途。

而且,市场化机制推动媒体追求经济利益。在资本逻辑的支配下,媒体追求的是 “成本最小化”和 “利润最大化”。成本最小化除指控制经济成本之外,还意味着对政治风险的规避。京华时报社社长吴海民说,媒体作为企业在内容上肯定是 “听话的”,市场化程度越高就越 “听话”,如果导向不行,一票否决,企业就倒掉了。在这里,资本与权力完成了合谋,“安全第一”成为传媒的行为准则。从这一角度来看,时政报道成本高,风险大,根本不符合 “以最小的政治风险赢得最大的商业利益”的要求。相反,文化娱乐报道既为受众所欢迎,又无太多风险,何乐而不为?如果还能加上一些吸引眼球的逸闻和故作义愤的感叹,那就再好不过。媒体一旦被鼓励 “安全地赚钱”,犬儒主义的泛滥也就不可避免了。

于是我们可以看到,一方面,媒体对于公共事务的报道出现结构性紧缺的现象,从数量上到质量上都有明显不足;另一方面,“鉴于许多政治问题传媒没有权力自行报道,对一些敏感问题随时要听从上面的指令,剩下能报道的也就是明星逸闻、家长里短、罪犯新闻之类”(陈力丹,2008)。媒体打着 “贴近受众”的大旗,将力量倾注在文体娱乐、社会新闻领域。不少所谓的 “民生新闻”中,一些鸡毛蒜皮、家长里短、柴米油盐之类的琐事成了主要内容。比如哪里有人跳楼了,哪里发生交通事故了,哪里的下水道井盖丢了;或者对哪家的猪长了三条腿之类的奇闻进行大篇幅报道。在价值追求缺失的情况下,就连新闻专业主义也越来越简化为一套操作层面的规范,这套规范越符合市场标准,就越无关公共利益的内核。

公共事务报道的结构性不足与社会、娱乐新闻的结构性过剩同时存在,说明新闻媒体中存在着明显的对政治领域的逃避。许多媒体对于自身在社会转型期所肩负的重大公共责任,采取了 “侧过身去”的做法,其中一些媒体在新闻信息报道上所呈现出的内容上的琐屑和精神追求上的低级,简直令人惊讶,其结果是 “戕害人民的心灵”,(《马克思恩格斯全集》,第1卷,1995,170页)。

[1] 这里所谓的 “社会领域”,指公民社会 (CIVIL SOCIETY),即相对独立于政治和经济系统的社会互动领域,主要由私人领域 (尤其是家庭)、结社领域 (主要指自愿结社)、社会运动和各种公共交往形式所构成。此种国家、经济、社会的三元分析模式,明显受到哈贝马斯等人的影响。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。