《唐律疏议》制作年代考

一、问题的提出

《唐律疏议》(1)是解释中国现存最古、最完整的法典——《永徽律》律文的名著,并在国内、国外有着深远的影响。历来文献记载与书目著录均认为:它是唐高宗(李治)永徽四年(653年)长孙无忌等奉诏为《永徽律》所修撰的《律疏》。然而,自从日本学者佐藤诚实博士的《律令考》(2)提出《唐律疏议》有为中宗、武后、玄宗避讳之处,怀疑其书是否《永徽律疏》,开始了《唐律疏议》制作年代的学术争论。其后,敦煌发现唐写本《律疏》残卷(3),学者纷起疏证,仁井田陞与牧野巽两教授伸张佐藤之说,著长达十四万言的《〈故唐律疏议〉制作年代考》上下篇,并经中田薰博士、宇野哲人博士、市村瓒次郎博士审阅,对于《唐律疏议》的制作年代、作者和内容提出新的见解,考定是唐玄宗(李隆基)开元二十五年(737年)新颁行的《开元律》的《律疏》(4)。此说曾轰动了国际的历史学界。泷川政次郎博士著文据《旧唐书·刑法志》、《通典》卷一百六十五“总成十二卷,《律疏》三十卷”的记载,以为“开元二十五年之‘令’为三十卷,‘律’为十二卷,‘格’为十卷,‘式’为二十卷,则又撰上《格式律令事类》四十卷,《开元律疏》三十卷,现存的《故唐律疏议》,就是《开元律疏》”(5)。我国如袁仲灿《〈故唐律疏议〉非永徽律考》(6)等附和之。最近日本出版的有关唐代文化史和法制史等著作、论文,都把《唐律疏议》列入开元年代,似乎已成为“定论”了。

《〈故唐律疏议》制作年代考》除序说外,凡八章:一、故唐律疏议》非《永徽律疏》;二、制作年代上限的决定;三、制定年代下限——开元二十五年《律疏》的推定;四、《宋刑统》的研究;五、开元二十五年前的残存物;六、宋元以来对于唐律的应用;七、从反证说明宋元以来对于它的增添;八、西域出土的与《通典》所载的开元二十五年《律疏》之比较;最后是结言。它旁证博引,繁而且细,藉见日本前辈历史学者治学的既勤且深,但有些却与年代的考定无甚关系,拙文则存而不论。这里综合他们考证《唐律疏议》年代的论据,约可概括为下列七点:

(一)《疏议》中的避讳改字

据《唐六典》卷九:“自魏晋以后,因循有册书诏敕,总名曰‘诏’,皇朝因隋不改,天后天授元年避讳改‘诏’为‘制’”;并举《旧唐书》卷六《则天皇后本纪》载初元年“神皇自以曌为名,遂改诏书为制书”为证。因而在《疏议》中屡见“制书”、“制敕”、“制”等,而无“诏”字。又唐中宗名显,故《疏议》避不用“显”字,而以“明”或“露”、“言”等字代替。凡此,可证其书必在中宗之后。

(二)《疏议》中的专门名称

据卷一《名例》上“十恶”的“大不敬”条,注有“盗及伪造御宝”之句,《疏议》云:“秦汉以来天子曰玺,诸侯曰印,开元岁中改玺曰宝。”参证两《唐书》的《玄宗本纪》、《车服志》和《唐六典》、《文献通考·礼考》等,虽用“玺”用“宝”,时有更迭,而在永徽时是称为“玺”的。《疏议》谓“开元岁中改玺曰宝”,而在《贼盗》、《诈伪》诸律文中,也都以“玺”作“宝”,可证它为《开元律疏》。

(三)《疏议》中有些地名并非永徽年间所设置

据卷七《卫禁律》“奉敕夜开宫殿门”条的《疏议》云:“驾在大明兴庆宫及东都,进请钥匙,依式各有时刻,违者并依此科罪。”“东都”,据《新唐书》卷三十八《地理志》:“显庆二年曰东都,光宅元年曰神都,神龙元年复曰东都”(《旧唐书》略同);卷十九《贼盗三》“盗宫殿门符”条,《疏议》谓:“传符谓给将乘驿者,依公式令,下诸方传符两京及北都留守为麟符。”据两《唐书·地理志》、《唐会要》卷六八,在武后之前并无“北都”的设置,而《唐六典》卷三十则载天后时“以太原为北都,寻亦罢,开元十一年置北都”。

(四)《疏议》中有些职官在永徽之后

据卷五《名例五》“同职犯公坐”条,《疏议》曰:“假如大理寺断事有违,即大卿是长官,少卿及正是通判官。”其中“大理寺少卿”,据《文献通考》卷五六《、唐会要》卷六六则“少卿”一人始于永徽六年,神龙元年加一员;卷二四《斗讼四》“监临知犯法”条,《疏议》曰:“谓职当纠弹者,其金吾当检校之处,知有犯法,不举劾者”。“金吾”,据《唐会要》卷七一、《唐六典》卷二五《、通典》卷二八均谓大业三年(607年)原名“左右武侯卫”,至龙朔二年(662年)始改称“金吾”;卷二一《斗讼一》“佐职统属殴长官”条,《疏议》曰:“王府司马并诸州别驾,虽是次官,并同官长。”“诸州别驾”,据《通典》卷三三,在永徽二年应该名为“长史”,至上元元年(674年)始有“别驾”之称。同条又云:“千牛府中郎将以上,诸率府副率以上,……虽是次官,并同长官。”“千牛府”,《通典》卷二八谓系显庆五年所设立(《唐会要》卷七一作显庆元年)。

(五)关于《唐律疏议》的制作者

据唐写本《律疏》残卷的《名例律》残卷第二卷卷末的记载:

开元廿五年六月廿七日知刊定中散大夫御史中丞上柱国臣王敬从上

刊定法官宣义郎行滑州酸枣县尉明法直刑部武骑尉臣俞元祀

刊定法官通直郎行卫州司户参军事明法直中书省护军臣陈承信

刊定法官承仪郎前行左武卫胄曹参军事飞骑尉臣霍晃

银青光禄大夫守工部尚书同中书门下三品上柱国陇西郡开国公知门下省事臣牛仙客

兵部尚书兼中书令集贤院学士修国史上柱国成纪县开国男臣李林甫(7)

依据这些刊定者的姓氏和年月日,证明《唐律疏议》是《开元律疏》,制作者为李林甫等人。

(六)关于《进律疏表》

敦煌写本《律疏》残卷未见长孙无忌的《进律疏表》,然则何以《唐律疏议》刊本卷首载有《进律疏表》?认为现传的《唐律疏议》系私家刊本,因非唐代官本,故卷首不载诏书而载《进律疏表》。这个“表”是宋元间好事者所伪托的。

(七)《唐律疏议》与《永徽律》条数不同

史称《永徽律》为五百条,而今本《唐律疏议》却有五百〇二条,与《永徽律》的条数不合,应是唐代最后修订的《开元律》。

综上所论,似亦言之成理,但细疏文献,旁证史实,却大不然。因之,《唐律疏议》究系《永徽律疏》,抑为《开元律疏》?修撰者是长孙无忌等人,还是李林甫等人?这不仅是我国学术史上的一桩公案,也是研讨唐代典章制度史实所应解决的问题。为此,考核文献,去芜存菁,去伪存真,使之接近历史真实,看来也是必要的。

二、《唐律疏议》即为《永徽律疏》

(一)就文献著录而言

两《唐书·高宗本纪》和《刑法志》以及长孙无忌本传均明言《律》与《律疏》为长孙无忌等十九人奉诏撰。此外,《唐大诏令集》载《永徽二年九月颁新律诏》云:

……朕仰遵先旨,旁求故实,乃诏太尉扬州都督无忌……等,爰逯朝贤,详定法律。……再移期月,方始勒成,宜颁下普天,垂之来叶。(8)

又《颁律疏诏》云:

律学未有定疏,每年所举明法,遂无凭准,宜广召解律人条《义疏》奏闻。仍使中书门下监定参撰《义疏》,成三十卷,太尉长孙无忌……同撰。四年十月(《本纪》作十一月)九日上之,诏颁天下。(9)

同时,《唐律疏义》卷首载长孙无忌《进律疏表》明言“永徽四年十一月十九日进”,与诏令年月相符。尤其是开元廿六年(738年)李林甫奏上的《唐六典》(10),注明律、令、格、式的沿革,“律”下注云:“皇朝武德中,命裴寂、殷开山等定律令。贞观初,……于时又命长孙无忌、房玄龄等厘正。……永徽中,复撰《律疏》三十卷,至今并行。”《通典》卷一六五《刑三·刑制下》:“高宗永徽初,又令长孙无忌等撰定格式。……四年,有司撰《律疏》三十卷颁天下。”可见,长孙无忌修撰《律疏》一事,唐人已经记载得明明白白了。因之,《旧唐书·经籍志》和《新唐书·艺文志》均著录《律疏》三十卷,长孙无忌撰,这都是原始的文献征录。进而遍考凡今天所能见到的有关文献,从《唐会要》卷三九“定格令”、《资治通鉴》卷一九九、《唐纪》十五、《玉海》卷六六、《宋史·艺文志》、《崇文总目》卷二、《通志》卷六五“法令类”、《通考》卷一六六“刑五”一直到清代《四库全书总目提要》卷八二、薛允升《唐明律合编》、沈家本《律令考》、程树德《国故谈苑》等等专家著作与公私书目著录,一致认定《唐律疏议》三十卷,长孙无忌撰。国外,例如《日本国现在书目录》(《古逸丛书》本,“刑法家”)著录宽平年间《唐永徽律》十二卷,《律疏》三十卷,长孙无忌等著;江户红叶山房秘府所藏《故唐律疏议》,宫内省图书寮、内阁文库的《故唐律疏议》荻生徂徕、荻生北溪校正本,均确认是《永徽律疏》;在法国甚至如Pierre Hoang(王彼得)所著《Le ma-riage Chinois an point de vue legal》(《从中国法律看中国婚姻》)一书中也认为《故唐律疏议》是《永徽律疏》。这都是中外所公认的事实。

文献的运用应该审慎地选择,视其是否是第一手的。就上述文献的史料价值而言,《唐六典·注》明明指出“永徽中,复撰《律疏》三十卷,至今并行”。李林甫、杜佑以盛唐时人(杜佑稍后)言初唐时官修《律疏》的大事,何至舛误?其余如刘昫《旧唐书》修于后晋天福五年至开运二年(940—945年),距唐朝的灭亡(907年)不过三十三年,并且其书长庆(821—824年)以前全用吴兢、韦述、令狐峘等国史旧本和实录记注,大体征而可信(11);《新唐书》本以补正刘昫的舛漏,欧阳修等所编的纪、志、表尤博采广集两京内中书省、寺、监、司、御史台及銮和诸库的奏议案簿,经过一番较审慎的考核(12);宋敏求的《唐大诏令集》根据其父宋绶所辑稿本,重加订正,诏诰命令都出自唐朝的实录;王溥《唐会要》的底本是苏冕的九朝《会要》(自高祖至德宗)和杨绍复的续修本加以整理而成。司马光《资治通鉴》的精审与工力之深,自无待言,“而兼收并蓄,不遗巨细”(13),所采诸书达三百二十二家,当时唐朝实录还有存在,又经一番考异,是较可征信的(14)。宋景祐元年(1034年)闰六月王尧臣等奉诏编制的《崇文总目》是就昭文、史馆、集贤、秘阁所藏的图书仿照开元四部录著为目录,又经过李淑、宋祁等看详,删去讹谬,再由欧阳修讨论条目,予以校正,则《唐律疏议》其书具在,编者按书入目,复经审核,对于它的修撰人氏何致于张冠李戴?虽然《崇文总目》颇有阙失舛漏,但“近世而下,藉以验存佚,辨真赝,核同异”(15),犹可考见宋初官府藏书的大概,仍有其一定的参考价值。日本学者为了考定《唐律疏议》就是《开元律疏》,对上述文献均置而不论,难道自盛唐到宋初诸人(尤其是李林甫),都一无觉察吗?故不能不略费笔墨。

反之,如果李林甫等曾撰《开元律疏》,文献必有征存,何以连得其本人并无只字道及?何以其在开元廿六年(即如日本学者所述的开元廿五年上《开元律疏》的翌年)所上的《唐六典》也一无反映?何以遍查两《唐书》的“纪”、“志”、“传”,《全唐文》、《会要》、《册府元龟》以及历来公私著录,并无李林甫等撰《开元律疏》的明确记载?对于这些文献既无从反证其舛误之所在,而仅仅根据敦煌写本《律疏》残卷卷末李林甫等“刊上”字样,和因后世传抄、刊行时的“疏文”与“注文”的错杂,以及由于避当时“讳”的追改,并习用当时的职官、地名或沿用旧称等关系,就断定《唐律疏议》是李林甫等撰的《开元律疏》,结论似乎下得太快吧!

(二)就敦煌写本《律疏》残卷而言

敦煌所出唐写本《律疏》固为原始文献,但仅是些极其零星的残卷,总共还不到今本《唐律疏议》的二十五分之一。敦煌所出法律文书,绝大多数为斯坦因、伯希和辈盗窃以去,分藏于英国伦敦博物馆和法国巴黎国家图书馆等处,今所知除我国李盛铎(木斋)所藏《杂律疏》残卷八十行(起“毁人碑碣石兽”条,讫“得宿藏物”条)(16)和不知所藏的“乃尚书都省写五十本之一,发于沙州,而张义潮等所尊藏中朝墨迹,为隶吏传录者”《律疏》《名例》(17)外;余为《故唐律》伯3252号残卷,存者十八行“起卷十四户婚律违律为婚条之次节,迄卷十五厩库律乘官畜私驮物条之第三节”(18);《名例律疏》伯3593号残卷,存者百行;《故唐律》伯3608号残卷,存职制五十条,户婚三十三条,共一百五十三行,又伯3690号残卷,存者十二行等。其他发现的唐代法律文书,还有《名例律》的断简、《东宫王府职官令》残本(19)、《擅兴律》、《贼盗律》的断片(20)、《公式令》(21)、《散颁格刑部格》(22)、《水部式》(23)以及《唐天宝官品令》(24)、斯1344号残卷、斯4673号残卷(25)等。唐写本虽然可据以校正今本的讹误讹夺,并以证释史事和典章制度,但是仅据《名例律疏》第二卷卷末“开元廿五年六月廿七日,知刊定……”六行文字,就断定“刊定”即为“撰定”,而不及其余地认为《律疏》为李林甫等所“撰上”,今本《唐律疏议》就是《开元律疏》,还是值得研究的。下面就这项记载来探讨:

首先,《名例律疏》残卷第二卷卷末明明写的是“刊定”,而不是“撰定”。“刊”与“撰”,截然不同,怎么能断定“刊定”就是“撰上”?案“刊”,《说文·刀部》:“刊,剟也。”《后汉书·班彪传》:“故其书刊落不尽,尚有盈辞。”注:“刊,削也。谓削落繁芜,仍有不尽。”故《切韵》谓“刊谬补缺”,则刊与删同,有订正、校正、勘误之义。遍查书目,后人对于前人的撰述进行刊正的甚多,如《宋史·艺文志》载刘攽《汉书刊误》四卷,即其一例。至于“撰”,一作“譔”,《说文·言部》:“譔,专教也”,有著述编集之义。《后汉书·光武纪》:“宜令太史撰集,以传后世。”《魏志·卫凯传》:“凡所撰述数十篇。”又《刘劭传》:“凡所撰述《法论》、《人物志》之类百余篇。”裴松之《上三国志注表》:“自就撰集,已垂期月。”凡此皆可互证。这从“刊”与“撰”的字义来辨识,可知敦煌写本《名例律》残卷所云“刊上”,是开元廿五年群臣奉诏时对以前《律疏》的校核、刊正而奏上,并不是撰定、奏上。

反之,众所周知《五经正义》是孔颖达等所撰的义疏,然就文献记载所知的,如《尚书正义》二十卷,贞观十九年孔颖达疏,永徽四年长孙无忌等刊定。而敦煌所出唐写本《五经正义》,卷末就有永徽四年长孙无忌等奉敕“刊定”的记载。试问,我们能不能因此就认为《五经正义》不是孔颖达的著作?同样,近代法制史学者归安沈家本先生曾“刊定”旧律著作多种,这只能说这些旧律著作经沈先生的校刊整理,但不能说就是他的著作。

其次,根据敦煌本《名例律》残卷卷二“刊定”人氏,旁证《唐会要》卷三九:“二十五年九月一日,复删辑旧格式律令,中书令李林甫、侍中牛仙客、中丞王敬从、前左武卫胄曹参军崔冕、卫州司户参军直中书陈承信、酸枣县尉直刑部俞元杞等,共加删缉旧格式律令及敕。”《唐书·刑法志》:“林甫迁中书令,乃与侍中牛仙客、御史中丞王敬从,与明法之官前左武卫胄曹参军崔冕、卫州司户参军直中书陈承信、酸枣县尉直刑部俞元杞等,共加删缉旧格式律令及敕。”这二项记载与敦煌本《名例律》残卷“刊定”人氏的姓名、职守相同,惟俞元祀“祀”误为“杞”,霍晃,作崔见、崔冕而已。敦煌本《名例律疏》王仁俊跋云:“宷行式结衔,确是开元奏上如此,……《唐律》为长孙无忌等所定,《疏议》亦长孙等所撰,……王敬从等据永徽本为之删缉其异同。”(26)《旧唐书·玄宗本纪》载开元二十五年“九月壬申,颁新定《令》、《式》、《格》及《事类》一百三十卷于天下”,并未言及《律》与《律疏》。《资治通鉴》卷二百十四《唐纪》三十开元二十五年:“上命李林甫、牛仙客与法官删修《律令格式》成,九月壬申,颁行之。”凡此皆可互证这些人是奉敕共加删缉旧格式律令,即据旧本《律疏》重加“刊定”,并非奉诏“撰定”。当时孙逖的《行新律令格式敕》:

……至于律令格式,政之堤防,岂惟沿袭,亦至增损,条流既广,繁冗遂多。……先令中书门下及明法人等商量刊定,兼亦采诸群议,遍示群寮,泊乎毕功,已淹岁序。近者亲览又历旬时,如此再三,事亦详慎,不刊之典,固亦庶乎。(27)

这里更可获资证明,唐玄宗时曾对律、令、格、式作了一些“刊定”,而不是重新修撰。

(三)就《唐律疏议》的刊本与长孙无忌的《进律疏表》而言

纵退一步,即以泷川政次郎《唐代法制史略》中所说的:“开元廿五年之令为三十卷,律为十二卷,格为十卷,式为二十卷,则又撰上《格式律令事项》四十卷、《开元律疏》三十卷,现存的《故唐律疏议》就是《开元律疏》”的结论来说。所谓《开元律》在《通典》卷一六五仅仅节略地提到一句:“笞刑五,徒刑五,流刑三,至各减所理罪三等”。此外别无所见,复不曾见录于《旧唐书·经籍志》、《新唐书·艺文志》以及《崇文总目》、《直斋书录解题》、《郡斋读书志》等,可见即使有其书,在唐末五代也已失传,而《永徽律》藉其《律疏》却流传着,后世的传抄、刊行,也只有以它为唯一的依据了。

《唐律疏议》今存最古的刊本是上海图书馆藏宋刻本残卷(28),其次是吴县滂熹斋潘氏所藏的刊本(《四部丛刊》影印本标注宋刊,实际上是元刊本)和北京图书馆所藏宋刻《故唐律疏议》附《唐律释文》残本,前大连图书馆亦藏有宋刊本残帙,似与北京图书馆所藏相同,均为清内阁本的残存本,此外还有所谓“桐乡沈氏影钞宋本”(29),以及元至正十一年(1351年)崇化余志安勤有堂刊本(30)。日本藏有元山南江北道刊本的影写本,附有张从革《唐律疏议·释文纂例》。宫内厅图书寮藏有元至正板《故唐律疏议》残本和纳户藏的古写本等,以及静嘉堂文库所藏松下见林的旧藏古写本,东京内阁文库的荻生观抄本,中田薰博士藏元文四年大藏永保校《故唐律疏议》古写本,东方文化学院东京研究所藏独山莫友芝的古钞写本,此外还有文化三年(1806年)的官刻本、丁丙《故唐律疏议释文订正》等等。在我国还有曲阜孔氏明钞善本,《四库全书》本和封底有汉满两文的西宁府印文,系据《四库全书》本钞的清钞本,上海图书馆藏清兰陵孙氏校抄本,其余如康熙刊本,岱南阁孙(星衍)刊顾(广圻)校本,诸可宝刻本等,均系覆刻元至正本,一九五三年十二月中央人民政府法制委员会曾重编《唐律》,铅印一册。今所通行的江苏局刻本、沈家本刊本亦以岱南阁本为底本。所有这些宋刊本、元刊本、明钞本的卷首都题作“唐太尉扬州都督监修国史上柱国赵国公长孙无忌等撰”,并冠有《进律疏表》,而《名例律》卷末并无开元二十五年李林甫等刊定的记载。以此可以推知,这些刊本最早所用的底本与敦煌所出《律疏》残卷,并非同一传抄本。刊本的结衔和《进律疏表》的题名都与历来公私图书著录相侔,这是无可置辩的事实。似不能以此《表》未见于敦煌本《律疏》,在未有佐证前就认为“出于宋元间好事者之手”。因为敦煌所出的仅是些残卷,其所残缺的何止《进律疏表》,更不能设想凡是不见于敦煌残本的就是出于后人的伪托。

唐人奉诏编撰,上表“恭进”,奉为故事。如陈振孙《直斋书录解题》载《北史》一百卷。唐李延寿表进其书。稍前如梁萧子显撰《南齐书》,晁公武《郡斋读书志》载其上书表;北齐魏收奉敕撰《魏书》,也曾表上其书;后代如司马光的《资治通鉴》亦上书进表,这都是封建时代奉行的惯例。因为奉皇帝诏敕修撰的书,不同于私人著述,是不能用序传体例的。长孙无忌不仅上《进律疏表》,并且在显庆元年表上梁、陈、齐、周、隋五代史志。这类例证甚多,不一一备举。正因为《唐律疏义》卷首冠有《进律疏表》,后来明、清的律例梓行,就循此惯例,把进表或奏章冠于卷首。更何况《进律疏表》见于《玉海》卷六六和《文苑英华》卷七三五,物证俱全,怎么能贸然断定出于宋元人之手?

一般说来,宋人治学还是比较审慎的,不像有些明代人的好事。即使好事伪托,也大多属于上古三代秦汉之事。反之,如果《律疏》明知为李林甫等所修撰,撰诸情理,实无好事伪造长孙无忌《进律疏表》的必要。并且从《进律疏表》的立意谋篇、体裁词藻以及行文气势看来,既囊括《律疏》主旨,又吻合初唐文体,似乎也不象宋元人的手笔。就《进律疏表》所例举的“乃制”自长孙无忌到司马锐等十九人的姓名、职官与《旧唐书·刑法志》、《唐会要》、《唐大诏令集》记载的相同。是故,泰定四年(1327年)柳赟的《故唐律疏议·序》明确地指出:“而长孙无忌等十九人,承诏制疏,勒成一代之典。”

何以见得《进律疏表》是宋元好事者的“加笔”?既不能倒果为因,执一敦煌残卷以概其全,又提不出任何的例证,显见此说难以成立。是故,《进律疏表》既是永徽四年所上,其所疏解的必为当时的《永徽律》。永徽四年(653年)距开元二十五年(737年)达八十四年之久,长孙无忌卒于显庆四年(659年)(31),决无为身后的《开元律》作《律疏》的荒诞怪事。

(四)就开元时所修撰的法典而言

作为体现封建统治阶级意志和镇压、剥削人民武器的法律来说,唐代的法典体式分为律、令、格、式四类。以刑律为中心的封建法律,“律”则“正刑定罪”,是一切犯罪量刑的依据,可说是封建国家的根本大法,故谓:“凡邦国之政必从事于此三者(令、格、式),其有所违及人之为恶而入于罪戾者,一断以律(32)。”在唐代二百八十九年(618—907)的统治期间,据现有的资料统计,从武德元年(624年)裴寂、刘文静等撰《武德新格》到大中五年(851年)张戣等撰《大中刑律统类》止,共修订了三十部主要的法典(33)。惟“律”是封建王朝所谓的刑法典,《唐律》自从贞观元年更定律令,到贞观十一年制定了凡五百条、十二卷的《贞观律》(34)后,遂成定本,历朝相沿,更动很少。

随着封建统治阶级不同时期的统治需要,其所损益的大多是令和格、式。例如,永徽二年闰九月辛未颁新定律、令、格、式于天下,所增删的是令与格、式,“律”则无甚更改,故仍为十二卷、五百条,即使有所改变的,《律疏》均作郑重说明,以资查考。至于史载开元时删缉旧格式律令,对于《律》和《律疏》,不过重作一番“刊定”而已,故其卷帙、内容,一仍其旧,所以史称“……总成《律》十二卷”。此故友徐道邻先生《开元律考》考证,《开元律》与《永徽律》是二是一问题,认为开元间有令格式的修改,未及律之修改(35),已先我言之矣。

开元时所编制的法典,计有《开元格》、《开元后格》、《开元新格》、《开元令》、《格式长行敕》、《格式律令事类》、《唐六典》七种。除《唐六典》是新编的行政法典外,其余所修撰或汇编的是格、式、令三类,似并未重新修撰过《律疏》,征之史籍,便可了然,如:

《旧唐书·刑法》:“二十二年户部尚书李林甫,又受诏改修格令,……二十五年九月奏上。”(《唐会要》同)

《新唐书·刑法》“:玄宗开元三年,黄门监卢怀慎等又著《开元格》,至二十五年,中书令李林甫又著《新格》,凡所损益数千条。明年吏部尚书宋璟又著《后格》,皆以开元名书(36)。

《旧唐书·玄宗本纪》:“(开元十五年)九月壬申颁新定令式格及事类一百三十卷于天下。”

《唐六典》“:《开元后格》,宋璟等撰定。”

《唐会要》“:元和十年十月,刑部尚书权德舆奏:‘自开元二十五年修《格式律令事类》、《处分长行敕》等,自大历十四年六月,元和二年正月,两度制删之,并施行。’又‘自开元二十六年,删定格令后……’”

据以上记载,开元年间并无修撰《律疏》之事,可知《通典》、《册府元龟》与《旧唐书·刑法》的所谓“总成《律》十二卷、《律疏》三十卷”和《通鉴》所谓的“上命李林甫、牛仙客与法官删修律令格式成,九月壬申颁行之”(37)系概括之词。其实李林甫所修改的是格和令,所修撰的是《开元新格》和《格式律令事类》,至于《律》和《律疏》则“永徽中,复撰《律疏》三十卷,至今并行”了。不过李林甫于奉诏删缉律令格式时,为“便于省览”,将格式律令以类相从,辑为《事类》和作些“刊正”而已。所以《唐书》本传和《唐六典·注》未载有所谓修撰《开元律疏》之事。因之,《新唐书·艺文志》只著录《开元新格》十卷、《格式律令事类》四十卷,中书令李林甫等制定,开元二十五年上。亦不见著录《开元律疏》(《旧唐书·经籍志》同)。相反,《新唐书·艺文志》于开元时编制的法典和著作,凡著录十二种,如王行先《律令手鉴》、裴光庭《唐开元格令科要》等私人著作尚且收录,何况《律》与《律疏》?足征无《开元律》法典,则《开元律疏》又从何产生?

颁定新《律疏》系一朝大典,诏敕频颁,于史必有明文,何以一无记载?反之,如果开元时曾新撰《律疏》,对于所修改的内容,必慎重地见于《律疏》或其他文献。征之《唐律疏议》,凡对于“律”有改易之处,多作交代,如《名例》指出“十恶”始于《开皇律》,大业中改为八,到武德时又改为十;又“大不敬”,《疏议》曰:“旧律云言理切害,今改为情理切害。”“旧律”指《贞观律》,这可见一字的更改,《疏议》犹郑重指出,《名例二》曰:“加役流者,旧是死刑,武德中改断趾,……贞观六年奉制改为加役流。”《旧唐书·刑法志》:“……于是议绞刑之属五十条,免死罪,断其右趾,……于是又除断趾法,改为加役流三千里,居作二年。……比隋代旧律,减大辟者九十二条,减流入徒者七十一条。其当徒之法,唯夺一官,除名之人,仍同士伍。”其例颇多,不一一举了。

此外,如《永徽令》与《开元令》虽同为三十卷,但从《唐律疏议》所引《永徽令》的佚文来看,其篇目可考查的有二十一篇(38),与《玉海》卷六六所载《开元令》的二十七篇篇目作一比较,《开元令》缺少“封爵令”、“禄令”、“捕亡令”等三篇,可见《开元令》是“随事增损”的;《永徽式》十四卷(39),而《开元式》则“于事非要,删为二十卷”,《永徽留司格》十八卷、《散颁格》七卷;而《开元新格》则改为十卷(40)。凡此皆可考证永徽时的令、格、式与开元时的令、格、式的歧异之处,也可旁证开元时所修改的是令和格、式,而不及《律疏》。

既然开元时并未新修撰过《律疏》,只不过是在奉诏“复删缉旧格式律令及敕”时,对于《律》和《律疏》重作“刊定”而已,其中卷帙当然一致。《律疏》在“刊定”时,势必对《律》和《律疏》中若干忌讳、地名、职官进行改动,这是很自然的事。既然从永徽四年到开元二十五年,《律》和《律疏》的具体内容修改极少,就不能根据一些“刊定”而认定《唐律疏议》为另一时期的产物。联系上文的“共加删缉旧格式律令及敕”,可见是“删缉”,也不能因为《旧唐书·刑法志》有“总成《律》十二卷,《律疏》三十卷”的话,而以为《唐律疏议》即是《开元律疏》了。

(五)就《唐律疏议》的避讳与地名、职官等问题而言

文网深密的封建专制时代,凡干犯名讳便是“大不敬”,律有严惩(41),人们不论在行文、传抄或刻板时,都是凛凛不敢违犯的。这个习尚“起于周、成于秦汉,盛于唐宋”,“其流弊足以淆乱古文书,然反而利用之,则可以解释古文书之疑滞,辨别古文书之真伪及其年代,识者便焉。”(42)但这也不能一概而论,应据其具体历史情况,分别核实。首先,避讳之例多端,有的往往出于后人的追改。例如:

《新唐书·杨纂传》:“赠幽州都督,谥曰恭。”《唐会要》“恭作敬”,《旧唐书·杨纂传》同。宋人避当时的讳,往往改“敬”为“恭”。故《新唐书》改“敬”为“恭”;《旧唐书·柳亨传》:“谥曰敬”,《唐会要》同,而《新唐书》则“谥曰恭”,也是宋人避讳的追改。

从而,又有因避讳而更改前人的官名,或则以后代官名加诸前人的。例如《旧唐书·韦挺传》:“以人部侍郎崔仁师为副使。”唐初,民部为六部之一,高宗时始避太宗名讳,改为户部,故此“人部”系后来史官的追书。

又有因避讳而更改前代的地名的。例如,《旧唐书·代宗本纪》:“大历五年,贬礼部尚书裴士淹为处州刺史。”案德宗即位始嫌名,改栝州为处州,裴士淹贬处州是代宗朝的事,应为栝州,这是出于史官的追改。

又有因避讳而更改前代的书名的。例如,《旧唐书·经籍志》:“《帝王代纪》十卷,皇甫谧撰。”“代”本来是“世”字,因避讳改(43)。

这些都是后人因避讳的追改,其例甚多,不胜枚举,略举一二,足以证明《唐律疏议》不论在开元二十五年“刊定”时,或在永徽以后传抄时,必然因“文有不便”对于庙讳、职官、地名等有所更改。这样,就不能仅仅从避讳和职官、地名的问题,来论定它就是《开元律疏》,还应从具体的史实进行考核,相互印证。

反之,例如《唐律疏议·名例二》“十恶反逆缘坐”条,元刊本作“理务弘通”,而天一阁藏抄本《宋刑统》和宋刊本作“理务疏通”。《滂熹斋读书记》云:“……‘理务疏通’,‘疏’字下注云:‘犯宣祖上一字庙讳,改为疏。’”又张元济先生跋云:“卷一、四曰‘恶逆’条,《疏议》‘袅鸱其心,爱慕同尽’,元刊本袅鸱作鸱镜,爱慕作爱敬,是必因避宋讳改易,且注亦有犯翼祖讳,改为鸱之语。”又据仁井田陞、牧野巽获见的田中庆太郎所藏宋版《通典》引《唐律疏议》“大不敬”就作“大不恭”,注“犯庙讳改为恭”。王仁俊《正学堂集·开元律疏案证》:“答曰若使普覃惠泽一节,自依恒典,不避穆宗恒字之讳,可证释史传录,此卷在长庆元年辛丑以前矣。永徽本古写,当是恒典。今作常典者,乃宋刊避真宗恒讳耳。”可见,宋元刊本《唐律疏议》尚且因“文有不便”而避讳改字。当然,我们绝对不会因此而认为它是《宋律疏议》。

又《进律疏表》“乃制太尉扬州都督监修国史上柱国赵国公长孙无忌……”句。据《唐六典》卷九“天后天授元年避讳改‘诏’为‘制’”,可证“乃制太尉”的“制”,原系“诏”,武后时才追改为“制”,以后传抄就沿着写成“制”了。当然,我们也不能因之而认为此《表》作于天授年间。同样,如对“显”字的避讳,是在唐中宗之时,并非开元年间的事。从以上例证,正说明在《唐律疏议》中,何以有避后代讳的道理。

同时,由于唐玄宗名隆基,而丧服五服中的期丧,“期”与“基”音同,因此凡开元时所编撰的典籍,今可考见的如《开元礼》卷三《序例》下“斋戒”,《唐六典》卷十八《司仪令》、《三代实录》卷二十等,凡“期”都改为“周”,“期亲”改为“周亲”,“期服”改称“周服”。故敦煌本《名例》残卷,凡“期年”都改为“周年”。可是,遍查《唐律疏议》,除避唐高宗的名讳,凡“治”均改为“理”外,而“期”字凡数十见。唐代避讳极其严格,甚至父亲名晋,儿子就不得举进士科(晋、进音同),韩愈曾作《讳辩》以责难。当玄宗时讳其名,如太乙神君基民,“基”改为“其”,隆州改为“阆中”。如果《唐律疏议》出于李林甫之手,必无如此“悖逆”之理,这正说明它不是《开元律疏》,从而也可推测今本《唐律疏议》的底本系开元前流传下来的抄本,非李林甫等“刊定”的敦煌本。同时,我们将日本古写本《律疏》和宋刊本《故唐律疏议》作一对照,宋刊本以“明”“言”“露”三字代替“显”字,避了讳,而日本《律疏》如《名例·八虐疏》云:“以显主婚”;《贼盗七·谋反大逆条疏》:“若事已彰显”,又《杀人条疏》亦同,又《发冢条疏》云:“既不显尊卑贵贱”,又《卑幼将人盗条疏》云:“止显杀伤之坐”等,均未对“显”字避讳。这也可推测,传入日本的《律疏》,在唐中宗之前,从而证明《唐律疏议》是《永徽律·疏》。

关于地名问题。《唐律疏议》卷七《卫禁》“奉敕夜开宫殿门”条的“驾在大明兴庆宫及东都”,据《唐书·地理志》谓东都系显庆二年所置,是可商榷的。案“东都”的设置,据《隋书》卷三《炀帝纪》上,是在仁寿四年十一月(604年,明年改为大业元年),又见于《元和郡县志》卷五《河南府》(唐初为洛州)、《唐六典》卷七《工部》条,《册府元龟》卷十五《帝王部·都邑门》,卷四八六《邦计部》“迁移”。《新唐书·地理志》:“东都隋置,武德四年废,贞观六年号洛阳宫”,可见东都系沿用旧称,均可互证“东都”之设,远在永徽之前,两《唐书·太宗本纪》记载巡幸东都之事颇多。同样,唐以太原为北都,虽见于《唐书·睿宗纪》,但北魏即以盛乐为北都,故其名早已有之。又如河南府、京兆尹等,均系引用古称,所以单凭这些例证,似难以说明《唐律疏议》成书在永徽之后。

关于职官名称问题。大理少卿、金吾、别驾、千牛府等名称,虽然都在永徽之后,但是这些官名,古已有之。案“少卿”,北魏始置,《魏书·官氏志》“太和十五年十二月置少卿”。据《太平御览》卷二百三十引《后魏职官令》“廷尉少卿第四品上第二”,《册府》同,《隋书·百官志》:“后齐制官,多循后魏,……大理……是为九寺。置卿、少卿、丞各一人。”“(隋)高祖既受命,改周之六官,……大理……等九寺,并置卿、少卿各一人。”“金吾”,汉官有“执金吾”之称,颜师古注:“金吾,鸟名也,主辟不祥,天子出行,职主先导,以御非常,故执此鸟之象,因以名官。”汉武帝改中尉为金吾,为督巡三辅的长官,东汉沿置,晋以后废。“别驾”,汉置别驾从事史,为刺州的佐吏,刺史行部,别驾乘传车从行,故名。魏晋以来,均置有诸州别驾从事。《旧唐书·职官志》“正第六品下阶”条,指出“下州长史”,“武德中、下州别驾,正六品,贞观二十三年,改为长史丞”。《唐会要》卷六十九:“贞观二十三年七月五日,改别驾为长史。”《唐六典》卷三十京兆河南府条注:“皇朝又置雍州别驾,永徽中改为长史。”“千牛”,原系刀名,语出《庄子·养生主》,后衍变为官名,见《北史·尔朱荣传》。北魏有千牛备身掌执御刀,因此名职。隋置左右千牛备身府,即为唐代的“千牛府”左右千牛卫、禁卫武职的所本(44)。《旧唐书·职官志》“正第六品下阶”“千牛备身左右”。既然这些职官古已有之,而封建时代的作品又言必征古,何况初唐文体犹沿六朝骈俪的习尚,务求典则,如《唐律疏议》曾用丞相、内史等显然不是唐代的官名。以彼例此,《疏议》就行文之便,对性质相同的职官,沿用古称旧名,也是可能的。《唐律疏议》许多官名如尚书省、尚书、刑部、门下省、侍中、黄门侍郎、给事中、门下录事、弘文馆、中书省、中书舍人、太史局、殿中省、尚药奉御、内侍省、御史、太常卿、太仆、大理卿、大理正、司农卿、司业、刺史、司马等等都是唐初到永徽初的职官,这也可旁证《唐律疏议》是《永徽律疏》。

(六)《唐律疏议》刊本讹夺和渗杂后人注释的问题

关于《唐律疏议》的刊本、写本,前已有所陈述。其中还可看出后人辗转传抄和刊版时的文字讹夺,并渗杂着后人注释、整理的痕迹。《玉海》卷六六在叙录孙奭的《律文音义》时,早已道出了原委:

天圣七年(1029年)四月,判国子监孙奭言,准诏校定律文及《疏》,《律疏》与《刑统》不同,本《疏》依律生文,《刑统》参用后敕,虽尽引《疏义》,颇有增损。今校为定本,须依原《疏》为正,其《刑统》衍文者省,阙文者益,以遵用旧书与《刑统》兼行。又旧本多用俗字,改从正体,作《律文音义》一卷。文义不同,即加训解,诏崇文院雕印与律文并行。先是,四年十一月,奭言,诸科唯明法一科,律文及《疏》未有印本,举人难得真本习读,诏国子监直讲杨安国、赵希言、王圭、公孙觉、宋祁、杨中和校勘,判监孙奭、冯元详校,至七年十二月毕,镂板颁行。

顾广圻《思适斋集》嘉庆丁卯八月跋岱南阁刊本《唐律疏议》也指出“唯释文颇有难读处”。日本东方文化学院东京研究所藏影写元刊山南江北道本的张从革序亦指出:“今校勘得差错、脱漏字样,凡三百七十八字,悉为厘正。”(45)后人在传抄《律疏》时避当时的忌讳,习用当时的地名、职官,追改旧文,在所不免,见于前面所列举的后人追改的实例,即可了然;同时在刊行时因校核未精,甚至错杂释文,发生误解。是故,王重民先生在《敦煌古籍叙录》中,当1936年3月5日跋伯3252号《故唐律》残卷时,以为“卷内有武后新字,则当为武后时写本,上距永徽已三十年,仅载律文,不著《疏议》,殆因《疏议》尚未颁行。”就误认为仁井田陞、牧野巽的《〈故唐律疏议〉制作年代考》所考证的“确当不易”。可是,经王先生作了进一步的探索后,在1937年12月24日跋伯3608号《故唐律》残卷时就纠正了以前的错误,跋云:

以今思之,容有未谛。长孙无忌等奉制撰书,永徽时已进呈,特下至开元,犹有增饰,今所传者,盖据开元时写本耳。兹更以律文而论:唐律初定于高祖,再修于太宗,至高宗而大备;然高宗以后仍尚有一文半句之增饰。《疏议》羼入永微以后事,当亦因此。

《永徽律疏》传世后,就有人作过注解,宋元人对于《唐律疏议》的整理,就今所知有孙奭的《律文音义》、王元亮的《唐律释文》、王长庆的《唐律纂例图》、吴莱的《唐律删要》、梁琮的《唐律类要》等等。它卷首所载的《进律疏表》就有注解,表文末句“永徽四年十一月十九日进”后面有“永徽,唐高宗之年号也”一行文字,这明系后人注解的文字,而为传抄或刊行时所掺入。至于“开元岁中改玺曰宝”问题,全句是“秦汉以来,天子曰玺,诸侯曰印,开元岁中改玺曰宝”,这也是后人注解的文字,错杂在“疏议”曰“……是其义也”之下。凡此,只要细读《唐律疏议》就能分明泾渭。

细核《故唐律疏议》不仅对《进律疏表》羼入注解的文字,在《名例一》就渗杂了注文,到卷七《卫禁》还有些,以后就没有了,原书具在,可以复按。这里略举《唐律疏议》卷一《名例一》的几个例子足以说明,如“宋齐梁及后魏,因而不改,……唐因于隋,相承不改”,而下面一段文字“宋高祖刘裕字德舆,齐太祖萧道成字绍伯,……唐高祖神圣皇帝李渊,其先陇西狄道人也”;又如:“大唐皇帝,以上圣凝图,英声嗣武。”下面的:“皇帝,高宗也。凝,固也。图,基业也。……言高宗皇帝以上圣之资,固其基业……”;又如:“而刑宪之司,执行殊异,大理当其死刑,刑部处以流刑……”,下面的“唐官有省、部、寺、监,刑部、大理寺俱掌刑。”凡此种种,不一一例举。我们不能把错入的注文,强加之于《疏议》,而认为它是后世之作。

(七)《唐律疏议》的律条问题

《唐律》不论是《武德律》或《贞观律》、《永徽律》,《唐六典》和《刑法志》均谓十二卷、五百条。史籍记载法令条数,求其准确,绝不举其成数或大概言之,如《贞观令》,“定令一千五百四十六条以为令”;开元“共加删缉旧格式律令及敕,总共七千二十六条,其一千三百二十四条于事非要并删之,二千一百八十条随文损益,三千五百九十四条仍旧不改”;“开元令大凡一千五百四十六条”等等,皆可证。《故唐律疏议》总目录标明“凡五百条,计三十卷”,其中“名例,凡五十七条,计六卷;卫禁,凡三十三条,计二卷;职制,凡五十八条,计三卷;户婚,凡四十六条,计二卷;厩库,凡二十八条,计一卷;擅兴,凡二十四条,计一卷;贼盗,凡五十四条,计四卷;斗讼,凡五十九条,计四卷;诈伪,凡二十七条,计一卷;杂律,凡六十二条,计二卷;捕亡;凡一十八条,计一卷;断狱,凡三十四条,计一卷,”总共为五百条整数。然而,何以《职制》本为五十八条,而今本有五十九条;《斗讼》本为五十九条,而今本有六十条?前已指出刊本有讹夺杂揉之处,这是由于传抄或刊版时的错歧误出,顾广圻的跋元刊本王元亮《唐律释文》可资旁证。顾跋云:

……则有应别自为一条而连他条者;有应属一条而分数条者;有标其字而佚其释者;有释尚在,而遗标字者;有前后互换其处者;有释所据本不同而牴牾者;则未知王元亮重编如此欤?抑余志安刻之乃如此欤?

何以多出二条?其一,据滂熹斋收藏的所谓宋刊本《故唐律疏议·斗讼》,就是五十九条,无“殴兄姊妹”这一条,可知元刊本将一条误歧为二条,以致“目录”本为五十九条,律文却成了六十条。其二,《职制》内多出一条,也是同样的原因。细读《职制》律文,其中“大祀不预申期”条与“大祀散斋吊丧”条,是并在一起的前后条,从内容性质来看,都是“依令”有关于大祀散斋不如法的处分,似应同属一条。因“大祀不预申期”条牵涉较广,有“牲牢玉帛之属,不如法”,有“即入散斋,不宿正寝者”等等的处罚,则下一条“诸大祀,在散斋而吊丧”云云,明系上一条的连续与补充。这只要看《疏议》对上条“即入散斋,不正寝者”的解释是:“依令,大祀,散斋四日……”对“在散斋而吊丧”的解释是:“大祀、散斋四日,并不得吊丧,亦不得问疾……”是可推知二者都是“大祀”条的上下文,可能是传抄或刊版时把一条误歧为二条。既然找出了为什么多出二条的原因,那么日本学者认为《永徽律》是五百条,而今本《唐律疏议》却有五百〇二条,推测它是唐代最后修订的《开元律》的前提也就不存在了。

以上七方面是笔者对于《唐律疏议》的制作年代问题的一些初浅看法,考定其为《永徽律疏》。是否有当,深企国内外学者专家进而教正。

【注释】

(1)案《唐律疏义(议)》原名《律疏》,首见于长孙无忌的《进律疏表》:“撰《律疏》三十卷。”《唐六典·注》《、旧唐书·刑法志》和《经籍志》、《新唐书·艺文志》《、唐会要》卷三九、《唐大诏令集》卷二八、《崇文总目》卷二、《通志》卷六二《法令类》《、宋史·艺文志》等的叙录都相同。沈家本《律令考》卷四:“其书原名《律疏》,原进表文及《唐志》可据。《宋史·艺文志·刑法类》:律十二卷,疏三十卷,唐长孙无忌著作。《崇文总目》及《玉海》所引馆阁书目并曰《律疏》。是宋时但名《律疏》也。”但是,宋元时的刊本,以为它是前代的典章,就加上“故”字,所以都题作《故唐律疏义》,见滂熹斋藏元刊本、《铁琴铜剑楼藏书目》卷十二、元至正十一年崇化余志安勤有堂刊本。至钱谦益《绛云楼书目》始标为《唐律疏议》,清初复刻去掉“故”字,见朱彝尊《曝书亭集》卷五十二《唐律疏议跋》、孙星衍岱南阁刊本、日本东京《内阁文库书目》、沈燮庵《右文故事》卷十二、励廷仪《唐律疏义序》等。

俞正燮《癸巳类稿》卷十二《唐律疏义跋》云:“此书名疏者,申明律及注意;名议者,申律之深义及律所不周不达,若董仲舒《春秋决狱》、应劭《决事比》及《集驳议》之类。”董康《中国刑法疏议凡例》的解释,“疏”是诠释法律之大要,“义”为探索法律之本旨。而王重民先生《敦煌古籍叙录》跋伯3593号《唐律疏义》残卷,则认为“疏”“议”同义,均为申明律及注者。案:似以王说为当。

(2)见日本《国学院杂志》第五卷第十三号、第十四号,第六卷第一号等。

(3)关于敦煌发现的唐写本参见罗振玉编《敦煌石室碎金》和《鸣沙石室佚书》以及王仁俊《敦煌石室真迹录》等。近来日本学者曾作综合研究报道,详见冈野诚的《西域发现唐开元律疏断简的再探讨》(载1977年日本《法律论丛》第50卷,第4号)和池田温、冈野诚的《敦煌、吐鲁番发现唐代法制文献》(载1978年日本《法制史研究》第27期),颇为翔实。

(4)见1931年日本东方学院东京研究所《东方学报》第一、二册。又1955年12月20日本岩波书店出版的仁井田陞《中国法史》,其中《中国法制史年表》就把《唐律疏议》列入唐开元二十五年的律令格式项目下面。以后日本学术界奉为定论,有关中国法制史的论著,对于《唐律疏议》大都列于开元年代,不一一列举。

(5)见1934年《,世界文化史大系》第七卷,泷川政次郎:《唐代之法制》(页146)。

(6)《中和月刊》第一卷第十期(1940年10月出版)。

(7)1911年正月,王仁俊据唐写本《律疏·名例律》残卷影写,见《敦煌石室真迹录》。

(8)宋敏求:《唐大诏令集》卷八二《颁行新律诏》。

(9)同上,参见《旧唐书》卷五〇《刑法志》;王溥《唐会要》卷三九《定格令》。

(10)参见《大唐新语》卷九;程大昌:《雍录》;《新唐书》卷五六《刑法志》。

(11)参见赵翼:《二十二史札记》卷一六,“唐实录国史凡两次散失”条,“《旧唐书》前半全用实录国史”条;《四库全书总目提要》卷四六,正史类。

(12)见《永乐大典》卷一〇一三六“唐书”条引《九朝长编纪事本末》。

(13)此据章太炎先生之言,见1935年5月18日《大美晚报·历史周刊》所载章先生的演说词。

(14)参见《通考》引高氏《纬略》;《四库全书总目提要》卷四七,编年类。

(15)《四库全书总目提要》卷八五,史部四十一,目录类一。

(16)罗振玉《敦煌石室碎金》:“《唐律》残卷,江西李氏藏,存《杂律》下凡八十行,以今本校之,起“毁人碑碣石兽”条。今本每条有小题,而此无之,又今本律文顶格,《疏议》低一格,又律文大字,注皆小字夹注。此本则《律》与《疏》平列,而疏文每条上加‘议曰’以别之;注文又大字与律文接书,但加‘注云’二字以示别。”

(17)见《敦煌石室真迹录》与《敦煌石室碎金》。

(18)见《敦煌古籍叙录》王重民跋(1958年中华书局出版)。

(19)英国伦敦博物馆所藏,斯1880号卷子,日本狩野直喜博士所录共二十八行;参见王国维:《观堂集林》卷十二;罗振玉:《敦煌石室碎金》卷上。

(20)见《西域考古图谱·经籍部》,为日本橘瑞超氏在新疆吐峪沟所获的古抄本,仅《擅兴律》二条、《贼盗律》一条,二断片而已。

(21)参见内藤湖南《:日本文化史研究·唐代文化与天平文化》所引(1924年刊行)。

(22)参见《青丘学丛》第十七号:大谷胜真:《敦煌出土散颁刑部格之残卷》;董康:《书舶庸谭》(1939年刊行)。

(23)《敦煌鸣沙石室佚书》第二册,伯2507号卷子。

(24)伯2504号卷子,姜亮夫先生于巴黎国家图书馆摄出。金毓黻先生曾作《敦煌写本唐天宝官品令考释》(《说文月刊》第三卷,第10号)。

(25)唐长孺先生:《敦煌所出唐代法律文书两种跋》(《中华文史论丛》第五辑)。

(26)见《敦煌石室真迹录》。

(27)《唐大诏令集》卷八二。

(28)《上海图书馆善本书目》:“《故唐律疏议》三十卷,宋刻本,半叶九行,行十八字。”

(29)沈家本《寄簃文存》卷八,书抄本律文十二卷、议一卷,跋:江苏书局从桐乡沈氏影钞宋本写。

(30)《北京图书馆善本书月》三。

(31)长孙无忌生平见《旧唐书》卷六五、《新唐书》卷一二〇。

(32)《新唐书》卷五六《刑法志》。

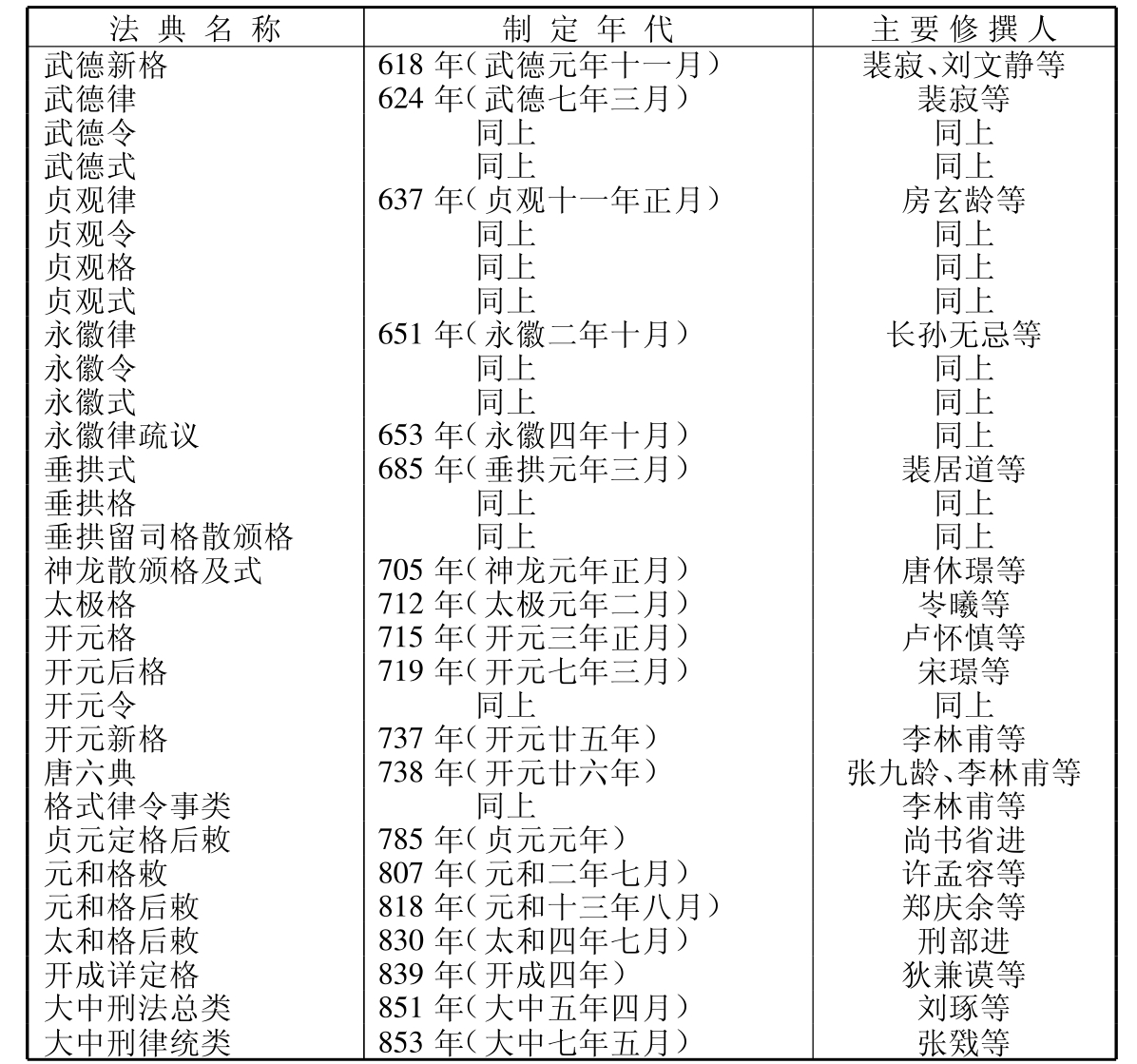

(33)唐代所编制的重要法典,列表如下:

(34)参见两《唐书·刑法志》和吴兢《贞观政要》卷八。

(35)见《新法学》第一卷第三期,1948年9月15日发行。

(36)案宋璟卒于开元二十五年,而《新唐书·刑法志》谓“开元二十五年……,明年吏部尚书宋璟又著《后格》”,则此明年应为开元廿六年,宋璟已卒,如何能著《后格》?实误。《旧唐书》作六年,似得其实。盖《后格》系对开元三年的《开元格》而言。当李林甫编格时因前已有《开元格》、《开元后格》,故于开元廿五年所编的《格》称为《新格》。

(37)《资治通鉴》卷二一四《唐纪》三〇。

(38)案:《永徽令》今佚,而《唐律疏议》引其佚文,其篇目可考的,计有官品令、祠令、户令、选举令、封爵令、禄令、官卫令、军防令、衣服令、仪制令、卤簿令、公式令、田令、赋役令、厩牧令、关市令、捕亡令、狱官令、营缮令、丧葬令、杂令等二十一篇。仁井田氏《唐令拾遗》凡查出唐令三十三篇,复旧唐令713条。

(39)案:《永徽式》,《唐会要》卷三九作四十卷,而《唐六典·注》、《旧唐书·刑法志》、《新唐书·艺文志》均作十四卷,可能系四十的倒误。参见兹贺秀三氏《汉唐间的法典编纂》的考证(《东方学》十七册,1958年)。

(40)参见《唐六典》卷六注;《通典》卷一六五刑三《:唐会要》卷三九。

(41)《唐律疏议》卷一〇《职制中》就有“诸上书若奏事,误犯宗庙讳者杖八十,口误及余文书,误犯者笞五十”的处罚。

(42)陈垣先生《史讳举例·序》。

(43)以上例证转引自《史讳举例》。

(44)参见《新唐书》卷四九《百官志》。

(45)日本东方文化学院东京研究所藏元刊山南江北道影写本,笔者未曾寓目,此系从昭和六年十一月《东方学报》东京第二册载《故唐律疏议制作年代考》(下)转引,见页119。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。