略论《唐律》的历史渊源

一

在中国法律史上,《唐律》承先启后,影响深远,这里初浅地探讨其历史渊源,以见封建主义的法律是如何一脉相承、充分发挥其职能的。

法律有其自身发展的历史,虽处于同一社会形态,但随着社会物质生活条件和精神条件的矛盾、运动、发展,“事殊曩代”,是有因有革的。在我国长期延续的封建社会中,就其根本性质而言,作为剥削阶级的法律,是维护私有制的工具,由于同一经济基础,就决定了它们相互继承、渊源有自的关系。但是,统治阶级所赖以生存的社会物质生活条件和阶级斗争的形势,也是不断地向前发展的。因之,后一代的法律为了适应其统治的需要,对于前一代的法律亦有所取舍,形成了各个朝代法律的固有特征。列宁在《论国家》中说:

考察每个问题都要看某种现象在历史上怎样产生,在发展中经过了哪些主要阶段,并根据它这种发展去考察这一事物现在是怎样的。(1)

探讨《唐律》应就其先行资料出发,穷源竟委地考察它产生、发展和变化的历史过程,从而明了它客观发展的规律性。这里只不过是从《唐律》的几个方面举些例证,条贯其本末始终,说明它与前代法律相互承受的关系而已。

随着国家的出现,同时也产生了表现统治阶级意志的权力,出现了“强迫他人意志服从暴力的特殊强制机构(即监狱,特殊队伍及军队等等)”(2)。远在殷商,甲骨文里就有适应奴隶主政治需要,表现其阶级意志为防止奴隶逃亡与反抗的刑罚字样,如“奚”字 就是象被拘系的罪人;“刖”字,表示罪人一足被砍去;“执”字

就是象被拘系的罪人;“刖”字,表示罪人一足被砍去;“执”字

象刑具之形,有罪被执之。(3)我国成文法典的编纂,所谓“李法”、“政典”、“皋陶造律”(4)和“夏有乱政而作禹刑,商有乱政而作汤刑,周有乱政而作九刑”(5)、“吕刑”(6)等,除“吕刑”粗具梗概外,其余由于文献不足征故,似尚不足为据。春秋时所谓宋有刑器,晋有刑鼎,郑有刑书、竹刑,楚有仆区、茆门之法(7)等,也都是些单篇的法令。至于较可考信的成文刑法典,据《晋书·刑法志》陈群的《魏律·序》,似自公元前406年(周威烈王二十年)魏文侯相李悝为维护地主阶级权益,镇压农奴反抗而采集各国法令,斟酌去取编撰较有条理系统的《法经》六篇开始。

象刑具之形,有罪被执之。(3)我国成文法典的编纂,所谓“李法”、“政典”、“皋陶造律”(4)和“夏有乱政而作禹刑,商有乱政而作汤刑,周有乱政而作九刑”(5)、“吕刑”(6)等,除“吕刑”粗具梗概外,其余由于文献不足征故,似尚不足为据。春秋时所谓宋有刑器,晋有刑鼎,郑有刑书、竹刑,楚有仆区、茆门之法(7)等,也都是些单篇的法令。至于较可考信的成文刑法典,据《晋书·刑法志》陈群的《魏律·序》,似自公元前406年(周威烈王二十年)魏文侯相李悝为维护地主阶级权益,镇压农奴反抗而采集各国法令,斟酌去取编撰较有条理系统的《法经》六篇开始。

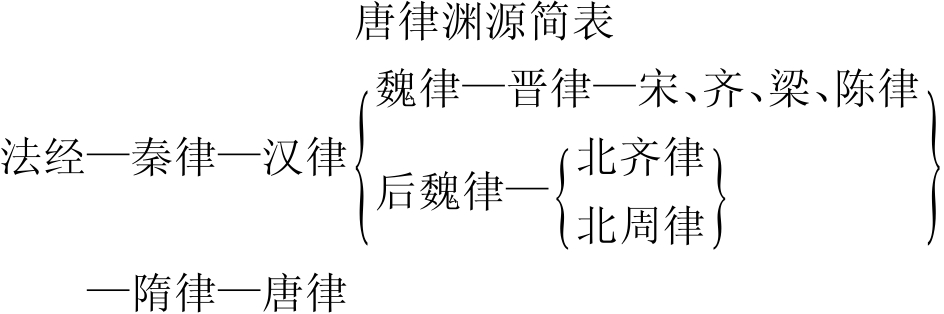

从《法经》到《唐律》,作为封建主义的法律,其间自有不可分割的继承关系。《法经》的基本内容和编纂形式,一直长期地为历代封建法典所沿袭。史载“商君受之以相秦”(8),改《法经》为秦六律(盗律、贼律、囚律、捕律、杂律、具律)。汉初萧何“捃摭秦法”增加三篇成《九章律》,叔孙通制订《傍章十八篇》。武帝时,张汤作《越宫律》廿七篇,赵禹作《朝律》六篇,又有《钱律》、《酹金律》、《田律》、《上计律》等等,无非都是《法经》的增事踵华;同时又把朝廷的法令,以甲乙编次,通称“令甲”,复将审判的判决例和断事成案汇称为“比”(“决事比”),成为后代律、令、科、比的张本。三国时,陈群、刘劭等将汉代的律、令、比经过一番增损厘改,于二二九年(魏明帝太和三年)制订《魏新律》十八篇。晋初,贾充等增损《魏新律》,编成《晋泰始新律》二十篇。西晋末年因西北各氏族的进入,分裂为南北朝的对峙,于是法典在形式上也分为南北。但《晋律》系“就《九章律》增定”,远宗《法经》,近本《汉律》,故在体系上、渊源上,南北仍为一致。南朝宋代沿用《晋律》,蔡法度编制《梁律》以晋张裴、杜预两家旧律为依据,其篇目与《晋律》雷同,仅删去“诸侯”,增加“仓库”。南齐的《永明律》大体因袭《晋律》而略有增损(9)。陈代范杲等制订律令,其篇目条纲,一准梁法,故时有“江左相承,用晋世张杜律二十卷”(10)之说。就是北朝的《后魏律》、《北齐律》《后周律》(《周大律》)中间虽参杂一些鲜卑氏族制的习惯法,而基本上仍以《汉律》为主体。不过由于南北朝统治集团的对立,南朝既袭用《晋律》,北朝就不能不以《汉律》作为标榜。其实,《晋律》何尝不是因袭《汉律》(11),它们同一体系,同一渊源。《北齐律》据《后魏律》而厘订。《后周律》虽师法后魏,惟篇目杂采《周礼》,律文模仿《大诰》,颇见芜杂,不为后世所重。故《隋律》径取《北齐律》,并折衷魏、晋成法,加以精简。唐代继承隋代的经济、政治制度有所发展,类似汉承秦制,其律亦以隋为蓝本而有所改进。以上从《法经》到《唐律》的法典编纂简史,也可略见《唐律》的渊源所自。

程树德先生《九朝律考》对于我国从公元前二世纪到公元七世纪已经亡佚的法典,从浩繁的文献中索隐探赜,作综合翔实的考证,成为研究我国古代社会法制变迁沿革的一部重要著作,功不可没。可是作者立论强调中国法律的南北分派,说:“自晋氏失驭,海内分裂,江左以清谈相尚,不崇名法。故其时中原律学,衰于南而盛于北。北朝自魏而齐而隋而唐,寻流溯源,自成一系,而南朝则与陈氏之亡而俱斩。”(12)又谓:“今唐、宋以来,相沿之律,均属北系。而寻流溯源,当以元魏之律为北系诸律之嚆矢,北魏多承用《汉律》,不尽袭魏、晋之制。”(13)又认为:“自晋而后,律分南北二支,南朝之律,至陈并于隋,而其祀遽斩;北朝则自魏及唐,统系相承,迄于明、清,犹守旧制。”(14)复作律系表,来说明南北两派法律的承受关系。作者受时代的局限,没有从社会制度、生产关系、阶级关系以及在当时社会占统治地位的所有制去探讨它们之间的历史渊源和内在的联系,徒以南北对峙和朝代的兴亡作截然划分,认为“南朝之律至陈并隋而其祀遽斩”,似可商榷。陈寅恪先生《隋唐制度渊源略论稿·四刑律》虽亦不以程氏之说为然,但认为北魏颇传汉代律学,而北魏、北齐、隋、唐律为一系相承之嫡统,还是有商榷余地的。

我国封建社会的法律体系是一脉相承的,历代都有它的内在的联系。在土地占有的等级从属性的基础上,法律确定了人们的身份、地位和不同的法律待遇。同时,法律也为一定的生产关系服务,并调整其他方面的社会关系。封建礼教的宗法制度、伦理观点作用于政治法律,政治法律转过来维护封建礼教。两汉以还,随着经学的兴盛,儒家“德主刑辅”之说控制着整个的法律思想,所谓“明于五刑,以弼五教”(15),以致礼乐教化和刑罚在本质上无甚差异,实际上儒、法合流,所谓出礼入刑,礼和律密切关联,成为封建主义奴役人民的有力工具。是故,汉朝以来历代相承的以宗法礼教为中心的法律,也具体反映于《唐律》。《唐律疏议》开卷就已明白地揭示:“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成也。”纵观《唐律》自始至终贯彻着“三纲”封建信条,这和唐初统治者之所以积极定礼成书,“于亲亲之中,寓贵贵之意”是一致的。封建法律集中地反映了封建社会的经济、政治以及礼教伦理、道德习尚,适应着封建地主阶级的要求与利益,岂有二辙可循!这就不能强自割裂为南北二个法统。

即就法典本身来说,《法经》既为秦、汉律的始基,同时又为魏、晋律的蓝本和《后魏律》之所从出,源流已很清晰。《晋律》依据于《汉律》,改《汉律》的《具律》为《刑名》、《法例》;析《囚律》为《告劾》、《系讯》、《断狱》,存《盗律》而另又分出《请赇》、《诈伪》、《水火》、《毁亡》;因《事类》而为《卫宫》、《违制》,撰《周官》为《诸侯》,加上《关市》共为二十篇,这在《晋书·刑法志》、《唐六典·注》以及沈家本的《律目考》中均已阐明。《后魏律》同样源出《汉律》(16),其制定者崔浩与高允均精娴《汉律》。如崔浩夙治《汉律》,《史记索隐》曾征引他的《汉律·序文》;高允研究董仲舒、应劭的《公羊》治狱之学,显见他们的律学都出于汉,同时为表示北朝的“正统”起见,以继承《汉律》相号召。《后魏律》的佚文如“疑狱以经义决”、“不道”、“大不敬”、“咒诅”、“巫蛊”等又都是《汉律》的律文。由此可知《晋律》与《后魏律》同出一源,又同为后代法律所承受,怎么能论定《晋律》的系统“至陈并于隋,而其祀遽斩,北朝则自魏及唐,统系相承,迄于明清,犹守旧制”呢?

不但《晋律》和《后魏律》同源于《汉律》,而且在北朝的法令和《后魏律》中颇多杂糅《晋律》之处。例如石勒统治时曾谓:“今大乱之后,法令滋烦,其采集律令之要,为施行条制”,命法曹史贯志编《辛亥制度》(17)。所谓“其采集律令之要”,就是从《晋律》中提要钩元而成的。《后魏律》和《唐律》不论在形式上、内容上沿袭汉、魏、晋律之处,不乏其例。故《唐律疏议》揭橥其源流谓“近则萧(萧何,指《汉律》)贾(贾充,指《晋律》)遗文”,已无可置辩。即以篇目而言:汉《九章律》演进为《魏律》十八篇、《晋律》二十篇,而《后魏律》也是二十篇。其中《后魏律》的篇目和《汉律》相同的有十篇,和《魏律》相同的有十三篇,而与《晋律》相同的却有十八篇之多,只去掉《晋律》的《诸侯律》,加上《斗律》一篇而已。这从历代刑律的篇目沿革上,不但可见《后魏律》采撷《晋律》之处,而且也可看出《后魏律》与汉、魏、晋诸律的关系。这又怎么能断定“律分南北二支”,而“北朝自魏而齐而隋而唐,寻流溯源,自成一系”呢?《魏律》、《晋律》、《后魏律》虽已失传,但在《唐律疏议》中对《唐律》每一篇目的历史渊源都作了说明,其中有不少是渊源于《晋律》的(18),这又怎么能断定“北朝自魏而齐而隋而唐,寻流溯源,自成一系”?

总之,从《法经》到《唐律》,一千多年来都停滞在封建的生产关系上,作为体现封建统治阶级意志的法律,彼此之间在形式上虽有增加、减少、分开、合并之异,而阶级内容、体系、原则、要求却无二致。由于各个朝代的具体历史条件,也呈现着各个朝代法律的不同特点,但这仅是本同末异,现象上的差别而已,《唐律》对于前代各朝法律,并非原封不动地因袭,而是从当时的社会经济出发,为适应新的历史条件以符合统治阶级的需要,作了一番总结和改进。其目的正是为了“正本澄源,式清流末,永垂宪则,贻范后昆”(19),即更好地维持封建剥削制度和封建的社会秩序。

二

“故《唐律》十二篇,非唐始有是律也”(20)。兹就《唐律》的篇章形式和律文内容,略溯它的历史渊源。

(一)从《唐律》的篇章形式追溯其历史渊源《唐律》和《法经》的关系,《名例一》已指出:“一盗法,今贼盗律是也;二贼法,今诈伪律是也,三囚法,今断狱律是也;四捕法,今捕亡律是也,五杂法,今杂律是也;六具法,今名例律是也”故不作详论。

《唐律》和《汉律》的关系,即以《九章律》而论(在《法经》六篇外,增加户、兴、厩三篇),《唐律》的《厩库》与《九章律》的《厩律》适用范围虽有不同,而其篇名则沿用汉律;《唐律》的《擅兴》与《九章律》的《兴律》名义相同;《唐律》的《户婚》显然来自《九章律》的《户律》。《唐律疏议》说:“户婚律,……迄至后周,皆名户律,北齐以婚事附之,名为婚户律。隋开皇以户应在婚前,改为户婚律。”其他如汉律的《朝律》和《越宫律》正是《唐律·职制》的所本(21)。

《唐律》和《魏律》的关系,考《魏律》十八篇是在《九章律》之外增加劫掠、诈伪、毁亡、告劾、系讯、断狱、请赇、警事、偿赃九篇(22)。其实它是从《九章律》的《盗律》中分出劫掠、请赇、偿赃;从《贼律》中分出诈伪、毁亡;从《囚律》中分出告劾;从《兴律》中分出警事;从《囚律》和《兴律》中分出系讯和断狱,改《具律》为刑名;《捕律》和《户律》仍其旧;以《厩律》为邮驿令,不入于律;改《兴律》为《擅兴律》而已(23)。同时,《魏律》首先将有关于刑律的总则和法例部分称为“刑名”,刑罚按古义制为五刑,放在第一篇,成为后代刑律的通例。《唐律》置《名例》于卷首,即近本《隋律》而远绍《魏律》的。其次,《唐律·诈伪》云:“诈伪者,魏分贼律为之,历代相同,迄今不改。”又断狱云:“断狱之名起自于魏。魏分李悝囚法而出此篇,至北齐与捕律相同,更名捕断律,至后周复为断狱律。”可见《唐律·诈伪》始于《魏律》,而《唐律·断狱》的篇虽承用后周,但“断狱”的名称则始自《魏律》。

《唐律》和《晋律》的关系,现知《晋律》二十篇篇名是析《魏律·刑名》为刑名、法例,将《囚律》并入断狱,删去劫掠、警事、偿赃,增加卫宫、水火、关市、违制,并改《汉律·厩律》为厩牧。以其篇目与《唐律》相较,可知《唐律·名例》即《晋律·刑名·法例》的省并;《唐律·卫禁》系合《晋律》的《宫卫》、《关市》而成(24);《唐律·职制》也是从《晋律·职制》而来(25)。

《唐律》导源于《后魏律》处甚多,而《后魏律》则依据汉法,故《唐律》的继承《汉律》,它曾起了桥梁作用。沈家本《重刻〈唐律疏议〉序》谓:“魏太和中置律博士,诏用郑氏章句,《唐律》本隋,由魏而周而隋,渊源具在。”(26)《魏书·刑罚志》未载《后魏律》的篇目,惟《隋书·经籍志》著录“后魏律二十卷”。查《北齐律》十二篇,以一篇作为一卷,《后周律》二十五篇,也分为二十五卷,则《后魏律》二十卷,当是二十篇。其篇目,《九朝律考·后魏律考》曾考查出十五篇,其余为请赇、告劾、关市、水火、婚姻五篇。以此可知:《唐律·名例》系从《后魏律·刑名·法例》而来;《唐律·卫禁》源于《后魏律·宫卫》;《唐律·职制》与《后魏律·违制》相同;《唐律·贼盗》系综合《后魏律》的《贼律》、《盗律》;《唐律·户婚》是《后魏律·户·婚》的合并;《唐律·斗讼》为《后魏律》“斗”和“系讯”两律的并省;《唐律》的厩库、擅兴、诈伪、杂律、断狱、捕亡等与《后魏律》的篇目基本上一样。

北齐初年采用东魏的《麟趾格》,公元五六四年(武成帝河清三年)赵郡王睿等制订《北齐律》,将《后魏律》的篇目作了比较合理的归纳,定为十二篇(27)。其篇目为名例、禁卫、婚户(《唐六典》卷六注作“户婚”)、擅兴、违制、诈伪、斗讼、贼盗(《唐六典》卷六注作“盗贼”)、捕断、毁损、厩牧、杂律。史称其“科条简要”,成为《隋律》、《唐律》篇目的所从出。《九朝律考·北齐律考序》已指出:“今齐律虽佚,尚可于唐律得其仿佛。盖唐律与齐律篇目虽有分合,而沿其十二篇之旧。”《隋唐制度渊源略论稿》也举出《唐律》的名例、卫禁、户婚、斗讼篇是沿用《北齐律》的。但除陈先生所举出的四篇外,还可举出三篇。如《唐律·擅兴》不从《后周律·兴缮》而袭用《北齐律·擅兴》;《贼盗》不从《后周律》的《贼叛》、《劫盗》而承用《北齐律·贼盗》;《杂律》不从《后周律·杂犯》而径取《北齐律·杂律》。凡此均可见《唐律》与《北齐律》在篇目上的渊源关系。

隋代曾二次定律,一为五八一年(隋文帝开皇元年)的《开皇律》,一为六〇七年(隋炀帝大业三年)的《大业律》(28)。《开皇律》以《北齐律》为主要依据,并采撷魏、晋刑典,下及齐、梁诸律,作了一番取舍(29)。其篇目只删去《北齐律》的《毁损》一篇,改《违制》为《职制》,《厩牧》为《厩库》,《婚户》为《户婚》,《禁卫》为《卫禁》,又据《后魏律》分《捕断》为《捕亡》、《断狱》两篇,依次为名例、卫禁、职制、户婚、厩库、擅兴、贼盗、斗讼、诈伪、杂律、捕亡、断狱十二篇。唐代第一部法典《武德律》的篇目次序完全和它相同(30),其后《贞观律》《永徽律》都相沿不改,作为定式。

封建王朝全部法律的施行,除上述的律以外,汉、魏有令、比、科,晋有令、制,北魏有令、格式、故事,北齐有令、格,北周有令、条,梁有令、科,到隋代则律、令与格、式并行(31)。而这一切均为唐代法制所采取,规定法典为律、令、格、式四种(32)。

历代律令的发展趋向,大体由繁复而进于简约。首先在律条方面,隋唐以前,律外有律,如西汉合计《九章》、《傍章》等有六十篇(33),“律令凡三百五十九章,大辟四百九条,千八百八十二事”(34),而《尉律》、《上计律》、《钱律》等还不在其内。东汉“律令死罪六百十一,耐罪六百九十八,赎罪以下二千六百八十一”(35),法网深密可以概见。《魏律》据《晋书·刑法志》虽有所省并,仍以苛碎繁复见称(36)。《晋律》据《晋书·刑法志》计有“六百二十条”,而据《唐六典·注》合南齐王植集注,张、杜两家旧律,则有一千五百三十条。《后魏律》“凡八百三十二章(《唐六典·注》作八百三十三章)(37),《梁律》计二千五百二十九条(38),《陈律》与《北齐律》同为九百四十九条,《后周律》为一千五百三十七条(39)。其次,律以外的单行法规,汉代自令甲以下有三百多篇,“死罪决事比万三千四百七十二事”,它的繁琐也可以想见。曹魏订《新律》时,又定《州郡令》、《尚书宦令》、《军中令》等合计有一百八十多篇(40)。《晋令》凡二千九百二十六条(41),宋、齐沿用《晋令》,梁、陈则各编令三十卷(42),北魏有崔浩定令、游雅成之一说(43),其数目已不可考见,北齐则《隋书·经籍志》著录《北齐新令》五十卷。

这样繁琐而苛细的律令,劳动人民固然动辄入罪,就是统治阶级的法吏也感到“文书盈于几阁,典者不能遍睹”,或“罪同而论异”,量刑发生困难,并因之而因缘为奸;同时也由于律条虽繁,而律文则辞简义賅,以致“文义深则吏乘便而朋附”(44),弄法舞弊是不利于统治阶级的长远利益的。因而,魏晋以来的统治阶级逐渐开始有意识地精简,仍然感到繁密不便,直到隋定《开皇律》时,凡“除死罪八十一条,流罪一百五十四条,徒、杖千余条,定留惟五百条”(45)。这个律条省并的数目,就为《唐律》所汲取,是封建法制演变中的一大发展。至于令、式等隋代也有所省简,唐代更作了调整。同时唐朝建国处于农民起义阶级斗争的巨大威慑下,统治集团从它的阶级利益深思熟虑,在“国家法令惟须简约,不可一罪作数科条”(46),“宜更刊定,务使易知”(47)的原则下,对《开皇律》又作了一番调整;自从《唐律疏议》颁行后,每条律文也有比较明确的解释。这些都是《唐律》在当时社会经济基础、阶级斗争形势下,为适应新的历史条件,而“应机适变”,“取合时宜”(48),以巩固其统治秩序。

(二)从《唐律》的律文内容追溯其历史渊源

《唐律》继承《汉律》之处,沈家本的《汉律摭遗》已作了精详的考证。在《九朝律考》的《汉律考》三《律文考》中搜辑了《汉律》的佚文,并注明其出处。余如张鹏一《汉律类纂》、杜贵穉《汉律辑证》、薛允升《唐明律合编》等对于《唐律》与《汉律》的相互关系,也略有说明。梁启超在《先秦政治思想史》中指出:“现存的《唐律疏议》以《晋律》为底本。”《晋律》久佚,但从《太平御览》所征引的《晋律》佚文和有些《晋律》的注文,犹可考见《唐律》因袭《晋律》的痕迹。梁先生持论虽过头了些,似也有相当的根据。诸家著作原书具在,可资复按,兹不迻录。这里就《唐律》律文与以前各代法律律文的承受关系,撮要分别略论其渊源所自。

1.关于诉讼行为的“同居相为隐”

法律将所有的经济物质关系,以及政治的、思想的、宗教的、家庭的、伦理道德的等等关系,通过统治阶级的意志而强制执行,使之合法化。基于封建社会经济的从属关系,以人们不同的阶级关系和身份“确定了在国家中的特殊法律地位”,来维持统治阶级的特权及其社会秩序。我国封建统治阶级所讲的“政教”,是以伦理纲常为其理论墓础的,由孝亲而忠君,正父子之伦,目的在于严君臣之分,明尊卑之序,这样父权家长制就成了它统治体系中的一环。故自汉代以来就标榜着“以孝治天下”,使人民俯首帖耳于封建统治之下。是故,封建主义的法律具体反映了臣对君(政权)、子对父(父权)、妻对夫(夫权)、家庭成员(包括奴婢、部曲)对家长(族权)的绝对服从的信条。因而,在诉讼行为上就因人的尊卑、主从的差别而限制他们的起诉权。《论语·子路篇》反对“其父攘羊而子证之”,主张父为子隐,子为父隐。这种屈法以伸伦理的所谓“亲亲”观点,就为法律所吸收。《汉律》首先制定“亲亲得相匿”(49),“妇告威姑”(50),“自今子首匿父母,妻匿夫,孙匿大父母,皆勿坐”(51)的律文。以后历代法律除因危及统治政权的谋反、谋大逆外,均有亲属相容隐的法例,否则就是“干犯名义”,律予严惩。《晋书·刑法志》引卫展云“相隐之道离,则君臣之义废,则犯上之奸著矣”,正一语道出了它的实质。到了《唐律》就按照人们的身份、地位、尊卑、贵贱、长幼、男女、亲疏之别,制定了不同的诉讼行为,详明地规定了“同居相为隐”的法例,连部曲、奴婢也在容隐之列(52)。

基于封建的孝道,在“同居相为隐”的原则下,历代法律严厉制裁子孙告发祖父母、父母的诉讼行为,如汉衡山王太子爽坐告王不孝弃市(53),《后魏律》有子孙告发祖父母、父母处死的律条(54),发展至《唐律》则列于“十恶”,罪在不赦,违者处死刑(55);告发期亲尊长外祖父母、夫、夫之祖父母,虽得实还要判处二年徒刑(56)。

相反,从封建孝道的“尊亲养老”原则出发,不啻曲“法”以徇情,晋代就有犯死罪而亲老无侍,特免死刑执行的事例(57)。从北魏开始就有“诸犯死罪,若祖父母、父母年七十以上,无成人子孙,旁无期亲者,具状上请。流者鞭笞,留养其亲,终则从流,不在原赦之列”的明文(58)。《唐律》因袭这一制度,规定犯死罪的,如不在“十恶”不赦之列,而其直系尊亲属年老或笃疾需由犯罪人侍养而家中确无其他期亲成丁的人,得上请缓刑或免刑;犯流罪的允许“权留养亲”,但不在赦例,如果以后家里有人侍养尊长或尊长死后一周年,仍须配流(59)。

封建主义的法律,既禁止对直系尊亲属的起诉,也不许子孙在法庭陈述祖父母、父母的罪行,或作证言。东晋时就有人反对“考子正父刑,鞭父母问子所在”(60),刘宋时有人主张“鞠狱不宜令子孙下辞明言父祖之罪”(61),到了《唐律》就具体规定凡属相容隐的,不得作为证人,违者杖八十(62)。

“同居相为隐”的法例,发展至《唐律》之所以积极、全面地肯定,只有这样才保障了封建纲常的身份等级制,强化家长的统治权力,毋使“犯上”,就更足以巩固封建剥削制度、社会关系与社会秩序。

2.关于封建特权的法例“八议”“官当”

《唐律》和所有封建社会的法律一样,是阶级压迫的特权法规。它对皇族、勋爵品官以及他们的亲属触犯律条时,有议请、减赎、官当等种种特权。《周礼·秋官·小司寇》即有以八辟(亲、故、贤、能、功、贵、勤、宾)丽邦法之说。《汉律》虽无“八议”的条目,但有“吏六百石以上有罪先请”的诏书(63)和“宗室有罪先请”、“廉吏有罪先请”、“吏墨绶有罪先请”(64),类似议亲、议贤、议贵的规定。《魏律》首先将“八议”载于律文,“实开晋唐宋明诸律之先河”(65),而《唐律》则一一著明于律首(《名例》)。

法律上优待官员,一般在审理中不受拘系和刑讯,汉代凡“爵五大夫,吏六百石以上及宦皇帝而知名者,有罪当盗械者,皆颂系”(66),自后可考证的《梁律》有“郡国太守、相、都尉、关中侯以上、亭侯已上之父母妻子及所生,坐非死罪除名之罪,二千石以上,非槛征者,并颂系之”(67)的律文。《后周律》载“皇族及有爵者,死罪以下锁之,徒以下散之。狱成将杀者,书其姓名及其罪于拲,而杀之市。惟皇族与有爵者隐狱”(68)。《唐律》根据以上法例,规定凡应议的、请的、减的,在审理中都不合拷讯,但据三人以上的众证定罪,违者有罚(69)。

《唐律》的以官品当罪使其减免的“官当”和“依例减赎”之法,因袭《隋律》而更加宽滥(70)。它更改《隋律》的“当流者,三流同比徒三年”为“比徒四年”,《名例二》的“以官当徒”条更补充“其有二官(谓职事官、散官、卫官同为一官,勋官为一官),先以高者当(若去官未叙,亦准此),次以勋官当;行守者各以本品当,仍各解现任,若有余罪及更犯者,听以历任之官当(历任谓降所不至者);其流内官而任流外职犯罪,以流内官当,及赎徒一年者,各解流外任”。又“以官当徒不尽”条规定“诸以官当徒者,罪轻不尽其官,留官收赎,官少不尽其罪,余罪收赎。其犯除免者,罪虽轻,从例除免。罪若重,仍依当赎法”等条文,经过这样一番曲尽入微的补充规定,其目的务使品官因一般犯罪而不罹刑网。“依例减赎”,《隋律》是“其在八议之科及官品第七以上犯罪,皆例减一等,其品第九以上犯者,听赎”(71)。《唐律》就有所出入,规定如在八议以内的除犯死罪须先行奏请议外,凡属犯流罪以下的,只要不是十恶罪,就可以依例减一等来判决;此外凡八议之外品位较小的官,也有减赎的法例,如七品以上官犯流罪的,除了十恶、反逆缘坐、杀人、监守内奸略人、受财枉法之外,都允许减一等,九品以上官犯流罪以下的则许他们听赎。

“官当”之制,虽确立于隋唐,实亦源远流长,汉代有上造以上及内外公孙、耳孙,有罪当刑的如受城旦舂(四岁刑),可减为鬼薪、白粲(三岁刑)的规定(72),和“令、郎中有罪,‘耐’以上请之”(73);“吏六百石位大夫有罪,先请之”(74),“吏二千石当先请”(75);“令列侯嗣子‘耐’以上先请”(76)等律令。《晋律》有“应八议以上皆免官收赎,勿髡钳、笞”(77)和“免官者,比三岁刑”(78)的规定。北魏太武帝时诏令“王宫阶九品,得官爵除刑”,《后魏律》有“五等列爵及在官品令从第五,以阶当刑二岁,免官者三载之后听仕,降先阶一等”,“官人若罪本除名,以职当刑,犹有余资,复降而叙”的法例(79)。《陈律》对于官吏犯了五年或四年徒罪的,许以官位当罪二年,其余的“居作”;犯了三年徒罪的,以其官位当罪二年,余下一年则以赎论;如因公坐过误,许以罚金,犯了二年徒罪的,有官位的听以赎论(80)。从上面的例证看来,可知《唐律》“官当”“减赎”之法,积渐久远,它不过是集其大成而已。

3.关于刑罚(刑名)制度

封建主义的法律以刑律为其中心,历代刑名的发展过程,大体由杂滥而渐趋于简明,隋唐是其承先启后的枢纽。《唐律》刑名概分为五类(五刑),这是沿用《隋律》的,而《隋律》则本之《北齐律》,源出于《后魏律》。远在周代一般的主刑归纳为墨、劓、剕、宫、大辟五类,其实大都是身体刑(肉刑)的代称。秦代刑名略可考信,因死刑的扩大而有族刑。死刑因执行的情况不同而区分为车裂、腰斩、枭、磔、弃市五等。徒刑系对罪犯的奴辱而强迫其劳动。计有罚作、输作司寇、鬼薪白粲、完、髡钳为城旦舂五等,约相当于一年到五年的有期徒刑。身体刑有墨、劓、剕、宫、鞭等。汉代刑名,大都沿用秦制,自文帝诏废肉刑,稍有不同,此外还有赎罚、杂抵的刑罚制。《魏律》制为五刑,计死刑分三等,髡刑分四等,完刑、作刑各三,赎刑十一,罚金六,杂抵罪七,共立三十七个名目于律首(81)。《晋律》刑名计有死刑三等,徒刑称为耐刑,从二年到五年分为四等(82),身体刑有鞭、髡、黥、僋等。此外有夷三族、徙边、禁锢、除名、夺爵、没官为奚奴等名目(83)。南朝各代的刑名略同于晋,其中梁、陈略有更改。《后魏律》开始把主刑归并为死、流、徒、鞭、杖五刑,遂为后代刑名之所本。其死刑分为栦、腰斩、斩、绞四等(孝文帝定律改为枭首、斩、绞三等),流刑各加鞭答一百,徒刑与秦汉同,并有诛及三族、五族的“门房之诛”,并恢复宫刑。《北齐律》沿用五刑之名,死刑分栦、袅首、斩、绞四等;流刑不计道里,髡之投于边裔;徒刑有五岁、四岁、三岁、二岁、一岁的差别,鞭刑分一百、八十、六十、五十、四十五等;杖刑分三十、二十、一十三等,并沿用宫刑。《后周律》的主刑也分为五,惟死刑改为磬、绞、斩、枭、裂五等,流刑始确定为自二千五百里到四千五百里五等,徒刑一年到五年,鞭刑六十到一百,杖刑十到五十,均为五等。《隋律》的刑名直接取法于北齐,惟去鞭加笞,死刑简为斩、绞二等,流刑定为从一千里到二千里三等,徒刑从一年开始,每加一等递加半年,到三年分为五等,并废除宫刑、枭首、栦裂和孥戮相坐等酷刑,比前代简化了些。《唐律》刑名总结过去,承袭《隋律》,分为笞、杖、徒、流、死五刑,二十等,不过次第改为由轻到重,量刑有所减轻而已。

4.关于刑罚的适用

封建法律为了镇压“叛乱”,维护伦常,有特别加重处分的“十恶”法例。南北朝之前虽无“十恶”的名目,但在《汉律》中如大逆无道腰斩(84),大逆不道,父母妻子同产皆弃市(85),杀不辜一家三人为不道(86)等都是对犯罪加重其刑之例。故《唐律疏议》叙“十恶”起源云:“然汉制《九章》,虽并湮没,其不道、不敬之目见存,原夫厥初,盖起诸汉。”因而《唐律》将不敬、不道、谋大逆、不孝等列入“十恶”。自汉以后,魏有“五刑之罪,莫大乎不孝”的诏书(87),其律则有“但以言语及犯宗庙园陵,谓之大逆无道,要斩。”“至于谋反大逆,临时捕之,或汙潴、或枭 ,夷其三族,不在律令,所以严绝恶迹也。”(88)《晋律》有大不敬弃市、不孝弃市之律和“违忠欺上谓之谩”、“亏礼废节谓之不敬”、“逆节绝理谓之不道”、“陵上僭贵谓之恶逆”(89)等关于“十恶”的解释。《后魏律》也有不道、不孝、大不敬的律文。这些都是“十恶”的原始,到了《北齐律》才开始置重罪十条,《隋律》将这重罪十条,发展成为“十恶”。《唐律》沿之,并标明于律首,《疏议》着重地指出:“五刑之中,‘十恶’尤切,亏损名教,毁裂冠冕,特标篇首,以为明诫。其数甚恶者,事类有十,故称‘十恶’”。

,夷其三族,不在律令,所以严绝恶迹也。”(88)《晋律》有大不敬弃市、不孝弃市之律和“违忠欺上谓之谩”、“亏礼废节谓之不敬”、“逆节绝理谓之不道”、“陵上僭贵谓之恶逆”(89)等关于“十恶”的解释。《后魏律》也有不道、不孝、大不敬的律文。这些都是“十恶”的原始,到了《北齐律》才开始置重罪十条,《隋律》将这重罪十条,发展成为“十恶”。《唐律》沿之,并标明于律首,《疏议》着重地指出:“五刑之中,‘十恶’尤切,亏损名教,毁裂冠冕,特标篇首,以为明诫。其数甚恶者,事类有十,故称‘十恶’”。

封建法律为了巩固其剥削制度,维护统治阶级的私有财产制。因之,对于窃盗、强盗、侵占以及官吏的贪污等,都是以赃物的数量多少和价值的贵贱来定罪行的轻重,《唐律》首先出现了以赃定罪的“六赃”名目(90)。溯其渊源如:《汉律》“主守盗直十金,弃市”;《晋律》“主守偷五匹,常人偷四十匹并加大辟”;《后魏律》“诸监临受财”和“诸官赃二丈皆斩”;北齐则“计赃依律”,《后周律》“持杖群强盗一匹以上,不持杖群强盗五匹以上,监临主掌自盗二十匹以上……至死”等,均系《唐律》“六赃”的先导,它不过作了一番综合的取舍,在《贼盗律》中规定得周详些罢了。

《唐律》有三犯加重其刑的法例,如“诸盗经断后,仍更行盗,前后三犯徒者流二千里;三犯流者,绞”(91)。这是演绎《晋律》的“奴婢亡,加铜青若墨黔,默两眼;后再亡,默两颊上,三亡横黔目下”(92)和《后周律》的“其为贼盗,事发逃亡者悬名注配,若再犯徒,三犯鞭者,一身永配下役”(93)而规定的。

《唐律》对于共同犯罪,有造意的为首,首恶的为主,随从的减等之法例,并有种种法定假设。撰其厥初,这和《汉律》的“唱首先言,谓之造意”(94)(《晋律》、《梁律》均有造意首恶之条),《后魏律》的“诸共犯罪者,皆以造意为首”(95)如出一辙。《唐律》对于数罪俱发,以最重的一罪论处(96),本于《汉律》“一人有罪,以重者论之”(97)。

《尚书·康浩》:“适尔既道极厥辜时,乃不可杀。”明代学者丘濬认为这是后世刑律自首减轻其罪的原始。而在《汉律》就有“先自告除其罪”的规定(98),《魏律》改为自首,《晋律》因之,《三国志·魏志》和《晋书》也记载了一些自首减刑的事例(99),《后魏律》也有自告免其罪的律文(100)。《唐律》汲取以往立法经验,在《名例》中对于犯罪未发而自首的,根据具体情况和悔罪的心理活动,予以免罪。它认为:“过而不改,斯成过矣。今能改过,来首其罪,皆合得原。”所以,对于自首的条款,也颇为周详,这无非使人们驯服在封建统治之下,故“沿波讨源”,注重自首之制。

《唐律·名例》对于老小废疾的犯罪,根据他们的责任能力,作出减免其刑的规定,似渊源于《周礼》的三赦三纵。早在《汉律》就有“年未满七岁,贼斗杀人及犯殊死者,上请廷尉以闻,得减死”的规定。惠帝即位诏“民年七十以上,若不满十岁有罪当刑者,皆完”(101),以后景帝、宣帝都有类似的诏令。《后魏律》明定:“年十四以下降刑之半,八十及九十非杀人不坐拷讯。”(102)以上都成了《唐律》对于老小废疾犯罪,得以减免其刑的依据。

《唐律》对于官吏犯罪有公罪与私罪的区别,系追究行为的动机和引起犯罪的原因,即桓宽《盐铁论》所谓的“春秋之义,原心定罪,志善而违于法者免,志恶而合于法者诛”。它最早见于晋代张裴《进律表》的“犯罪为公为私”,在《抱朴子》的《审举篇》中就有“其犯公坐者,以法律从事”的话,到梁、陈律都列有公罪和私罪不同处分的条文(103)。到了《唐律》就制定了同职犯公坐、公事失错的法例,以及公罪、私罪区别的解释。

以上都是《唐律》关于刑罚适用的法例渊源,可以考见的荦荦大者。

5.关于刑罚的执行

我国原始的、具有质朴的唯物倾向和一定科学内容的五行、五方之说的天道观,随着生产关系的发展,为统治阶级所利用而唯心化了。“不是上帝创造了人,而是人创造了上帝”。帝王(天子)“敬天秩礼”代表着上帝的意志而统治人间,把宇宙间的自然现象和社会法则相互照应,演变为人类行为的轨范。故在《左传》即有“赏以春夏,刑以秋冬”的话。《礼记·月令》和《吕氏春秋·十二纪》认为春夏万物滋生,是不宜进行狱讼刑戮的,只有秋冬肃杀蛰藏,才宜于刑杀。因而法律对于死刑的执行产生了时间上的禁忌,必须在一定的季节进行,这就形成封建法制的“秋后处决”。西汉五行学说和今文经学相结合,成为统治阶级的正统思想,董仲舒以阴阳五行论述《春秋》的微言大义,并以阐明封建法律的理论。它反映在《汉律》就有“十二月立春不以服囚”的规定,如汉章帝曾屡次下诏:“有司秋日理狱,春日不得案验”(104);质帝又诏:“系囚非殊死,考未竟者,一切任出,以须立秋。”(105)一直到南朝的陈代还有“孟春至首夏不决死罪”的诏书(106)。《唐律》本着这一传统观念,在《断狱律》和《狱官令》中,都明文规定从立春到秋分,除了犯恶逆及奴婢、部曲杀主外,一律不得奏决,违者判处徒刑一年。

古代鉴于男女生理上的差别,在刑罚执行时有所不同,如汉平帝元始四年有“妇女非身犯法……非坐不道,诏所名捕,它皆无得系”的诏令(107)。《北齐律》对于“妇女犯刑已下,侏儒笃疾癃残,非犯死罪,皆颂系之”(108),到了《唐律》规定妇女犯流罪的则留住“决杖居作”(109)。汉代对于孕妇罹刑有缓刑的诏令,“孕者未乳,师侏儒,当容系之”(110)。《后汉书·王莽传》记载了妇女怀孕犯死罪,“须产子杀之”事例,在《后魏律》就规定“妇人当刑而孕,产后百日乃决”(111)。《唐律·断狱》也就规定:“诸孕妇犯死罪,怀孕当决者,听产后一百日乃行刑”(112)。

在统治阶级的内部斗争中,有些贵族、达官处死时,在执行死刑时,为了保持他们的“体面”,所谓“刑不上大夫”,就有“有罪不即市”、“刑诸甸师氏”(113)或赐死的故事。汉文帝采纳贾谊的建议,“大臣有罪皆自杀不受刑”(114)。北魏时,大臣罪至大辟的,多归第自尽(115),因而《唐律》规定五品以上官,除了“恶逆”以外,凡判处死刑的,允许在家自尽(116)。

以上是《唐律》在刑罚的执行上略可溯源的几个方面。

6.关于审判制度

我国古代审判制度的诉审程序,从汉到唐,由地方到中央,大体属于三级三审制。例如汉代一般由乡仲裁而县(令、长)而州郡(刺史、太守或国相)而廷尉(中央)。魏晋南北朝的审级略同于两汉,隋代先为郡县之制,后罢天下诸郡以州统郡,大业初又罢州置郡(117),由县而州郡而大理寺,仍是三级三审制。唐沿隋制,凡诉讼事件由里正上报所属的县推断,由县而上于州,由州而达于大理寺。越级申诉为法令所禁止,《后魏律》规定二岁刑不得乞鞫(请求复审),隋代曾敕四方辞讼有枉屈者,先申县;县不理者,以次经郡及州至省,不得越级申诉。到《唐律·斗讼》“越诉”条的《疏议》解释为:“凡诸辞讼皆从下始,从下至上令有明文,谓应经县而越向州府之类。其越诉及官司受者,各笞四十。”越级申诉不仅告诉者有罪,如果政府接受越诉也有处分。但是,历代法律一面禁止越级陈诉,一面却又允许直接向中央申诉。汉代就有缇萦上书,愿赎父刑的故事(118);北魏时朝廷设有登闻鼓,“有人穷冤则挝鼓”;梁、隋都有这一制度可考;在《唐律·斗讼》“邀车驾挝鼓诉事”条的《疏议》说:“有人邀车驾及挝登闻鼓,若上表申诉者,主司即须为受。不即受者,罪加一等。”

《汉律》在第一审审结时,犯罪人如不服判决,有“故乞鞫”之律(119),《晋令》有“诸狱结竟,呼囚鞫语罪状,囚若称枉,欲乞鞫者,许之也”的明文(120)。凡此都为《唐律》所沿用,《断狱》规定:“诸狱结竟,徒以上,各呼囚及其家属,具告罪名,仍取囚服辩。若不服者,听其自理,更为审详。违者笞五十,死罪杖一百。”

严刑逼供的刑讯制度,秦汉有搒掠之设,南北朝时竟将刑讯载于律令,如《梁律》有“测罚”之制(121),《陈制》有“测立法”(122)。刀锥之下,何求不得!但坚毅不屈的,则又将奈何?《汉律》有“死罪及除名,罪证明白,拷掠已至而抵隐不服者,处当列上”(123),这似是《唐律·断狱》“拷囚限满不首”条的滥觞。法权掌握在统治阶级手里,企图以刑讯来解决矛盾,北魏、北齐、北周尤极其野蛮残酷之能事,而其结果是“民多不胜而诬引,或绝命于杖下”。但这并不符合封建统治者的主观愿望,隋文帝权衡得失,“自是尽除苛惨之法”,于是《开皇律》规定“以常刑讯囚,数不得过二百”,用刑时不得易人(124)。《唐律》进而对刑讯作了若干限制,如讯囚“必先以情,审察辞理”后,在“反复参验犹未能决”的前提下才能拷讯。根据《狱官令》,拷囚每一次必须相距二十天,律文规定“诸拷囚不得过三度,数总不得过二百;杖罪以下,不得过所犯之数,拷满不承取保放之”(125)。又有不得任意用刑的律文,必须“稽诸证信,有可征焉,而不首实者然后拷掠”,“违者杖六十”(126)的规定,对于应议、请减的,年在七十以上、十五以下和废疾的都不许拷掠。

关于司法官吏在审判中失出失入的责任处分,《秦律》有治狱不直的惩罚(127),《汉律》有受赇枉法,监临部主见知故纵、故不直、故误、鞫狱不实等罪名,《晋律》有失赎罪囚罚金四两的处分,北魏也有“又出罪人,穷治不尽,按律准宪,事在不经”的令文(128)。《唐律》标榜所谓“慎刑”的美名,总结前代律意,在《断狱律》比较详尽地规定了执法官吏的责任制,借以骗取人民的信任而达到安定封建社会秩序的目的。

7.关于刑律分则的律文

土地法制,经济关系反映为法律原理,“人们的生产关系,应当表现为法律关系和政治关系”(129)。封建社会的基础是封建土地所有制(130),而其土地占有关系则为其阶级关系的基础,故封建的土地剥削形态与土地制度,二者不可分割。封建统治阶级掌握国家机器,制订从其阶级和集团利益出发的整个社会法律,并着重于土地问题。唐初封建土地的剥削、占有的形态,不在本文讨论之列,但均田制及其基础上的租庸调赋役制,正是唐初政权的经济基础,而《唐律》就是保护、巩固这一物质基础的具体法令。北魏将均田的法制一一载之于律,如公田的还授、课役、迁徙以及对“诸远流配谪无子孙及户绝者”、没官的田地,都作为公田以供授受,卖者坐如律等等(131),都为《唐律》所承受而略作变更,较详地规定于《户婚律》的凡十六条。

同时,由于两汉以来封建隶属关系的加强,门阀世族大地主庄园经济的发展,土地高度集中,促使阶级矛盾的激化,妨碍了封建王朝的中央集权及其剥削收入。在两汉就有“限民名田”的对策、“限田”的建议及王莽时“王田”的法令。(132)西晋初年鉴于屯田制的破坏,为了控制流民和自耕小农的土地,使其负担田租、户调、力役的封建义务,制定了“户调式”与“占田制”(133),并有“占山护泽,强盗律论”(134)的律文。占田制法定土地收授之权,也成为北魏初年的“计口授田”、“各列家别口数,所劝种亩数,明立簿目”(135)的张本。这二者又形成北魏均田制的依据,并将违犯均田制的刑罚明载于律文。其后,北齐在律、令也有明文,隋《开皇新令》亦载有均田之法,凡此在《唐律·户婚》的律条中,均看到它的因袭痕迹。

户籍法令 封建隶属关系建立于剥削的物质基础,它必须使土地和劳动力结合起来,把土地所有权和人身依附关系联成一体。因之,封建统治者为了占有社会劳动力,束缚其剥削对象。保证兵役、赋役的源泉,首先确立领民的户口制。早在秦始皇的刻石就已标明“黔首”之重要,规定农民被隶属的身份。其后历代相承,《汉律》有《户律》、《户令》,对度田不实,户口年纪互有增减的甚至处以死刑(136),如《汉律》的“计谩”(137),或“上计簿,具文而已,务为欺谩,以避其课,御史察簿,疑非实者按之”(138)。故今从《居延汉简》犹可考见汉代有关劳动名数和财产登记的户籍制度。《晋律》有“藏户弃市”之法(139),并有举家逃亡、家长处斩的严刑(140)。北魏延兴三年九月辛丑,诏“遣使者十人,巡行州郡,检括户口,其有仍隐不出者,州郡县户主,并论如律”(141)的诏令,因而律有隐户之法。《陈律》有脱户隐役的罪名(142),隋代高颎定输籍之法,隋文帝令州县大索貌阅,对户口簿帐不实的,严厉制裁,有“户口不实者,正长远配”(143),“若一人不实,则官司解职,乡正里长,皆远配流”(144)等深峻的律文。《唐律·户婚》参酌上述法制厘定了“脱户者家长徒二年,无课役者减二等”以及里正、诸州县不觉脱漏增减和妄脱漏增减,出入课役等处分的律条,但不过处罚比前代较轻一些而已。

杀伤罪 与封建个体经济相适应的父权家长制,正是整个封建统治体系中的重要一环,所谓“天下之本在国,国之本在家”二者是相互为用的。因之,封建主义的法律,起先赋予家长对其子孙生杀的特权,随着形势的变化,其后逐渐操诸国家。子孙为直系尊亲属所擅杀,到《后魏律》始明定“祖父母忿怒以刃杀子孙者五岁刑,殴杀者四岁刑,若心有爱憎而故杀者,各加一等”(145)。到了《唐律·斗讼》又从轻发落,减为“故杀子孙,殴杀者徒二年,以刃杀者徒二年半。”事实上“父要子死,不得不死”,律条也是视为具文的。反之,如果子孙侵犯直系尊亲属,那就“名分攸关”为社会和法律所不能容忍了。《周礼》以不孝为乡八刑之一。《汉律》杀母以大逆论(146),不孝罪斩枭(147),《后魏律》不逊父母髡刑(148),《北齐律》列不孝与恶逆为十种重罪之一。《后周律》虽无十恶之目,而特重不孝之罪。《隋律》以不孝为“十恶”之一。《唐律》则置殴及谋杀祖父母父母,杀伯叔父母、姑、兄、姊、外祖父母、夫、夫之祖父母父母于“十恶”“恶逆”,处以极刑,其间因袭、变化的关系也显而可见。

同时,法律为了维持封建的伦常秩序,严尊长与卑幼之序,对于亲属之间的相互侵犯,按其服制上的亲疏而轻重其刑。如《魏律》殴兄姊的加处五岁刑(149),而《唐律》就有殴缌麻兄弟,不问有伤无伤,均杖一百;殴缌麻、小功、大功尊亲属适用于骂詈的原则,较同等亲兄弟各递加一等治罪的规定(150)。至于主人之与奴婢、部曲,《唐律》对于他们之间的同一杀伤罪而制定不平等的刑罚(151),也是从汉魏南北朝各代刑律引伸归纳而成的。

奸非、略诱罪 奸非罪最早见于《尚书大传》的“男女不以义交者,其刑宫”,薛允升认为“即后世之所谓奸也”(152)。《秦律》犯奸的处分虽已不可考,但秦始皇会稽刻石有“有子而嫁,倍死不贞,妨隔内外,禁止淫佚。男女絜诚,夫为寄貑,杀之无罪”(153)的明文,可见对奸非罪惩处的严厉。《汉律》有居丧奸(未除服犯奸者当死)和强奸、奸部民妻等罪名(154),《唐律》继承这一法制,《杂律》制定了“诸奸者徒一年半”、“有夫者徒二年”、“强者各加一等”、“诸监临主守于所监守内奸者加奸罪一等,即居父母丧及夫丧若道士女冠奸者,各又加一等,妇女以凡奸论”等条文。《汉律》有和卖买人与劫略之文(155),《后魏律》规定凡略人和卖为奴婢者,处死刑(156)。到《唐律·贼盗》就规定:“诸略人、略卖人为奴婢者,绞;为部曲者,流三千里;为妻妾子孙者,徒三年。和诱者,各减一等。”

其他方面 封建统治阶级利用宗教和迷信以麻痹欺骗人民,曾多次颁布有关保护宗教、寺观的律令。如北齐有禁盗佛像的律文(157),隋代有毁天尊佛像及神像以不道、恶逆论处的律令(158),而《唐律》也有类似的律条(159)。神权和迷信本是封建统治阶级奴役人民的精神支柱,但古人有巫蛊能致人于死的荒唐观念。统治阶级一面利用神权和迷信来统治人民,一面却又愚蠢地害怕巫蛊,惟恐危及自身,就通过法律厉行禁止。《汉律》“敢蛊人及教令者弃市”(160),如果危及皇室罪至族诛(161)。《后魏律》制订“为蛊毒者,男女皆斩,而焚其家”,“巫蛊者负羖羊、抱犬沉诸渊”(162)残酷的刑罚。隋代也有“畜榴鬼蛊毒厌魅野道之家投于四裔”(163)的律文,而《唐律》就以造畜蛊毒和厌魅列于“十恶”的“不道”(164)。

牛马是农业社会主要的生产工具,马又是临阵的重要战斗力,故统治阶级极重视对它们的牧畜繁殖和养疗。《周礼·地官·牧人》掌六畜而阜蓄其物,故法律有《厩牧》专篇,而《唐律》对于畜牧的立法,可说是纤悉备具。又如《汉律》有“盗马者死,盗牛者加”(165)的律条,北魏有禁盗牛法(166)。《北齐律》的律文与之相同,到了《唐律》则有“诸盗官私牛马而杀之者,徒二年半”(167)的规定。

关津城隘事关封建王朝的国防和治安,故法律置有《卫禁》专篇,严禁私自越度,并制定出入警卫的条文。汉代津关用“传”(信符)出入(168),而《唐律》则凭“过所”(169)。《汉律》严禁私出国境,并不得持兵器及金钱出关(170),而《唐律·卫禁》在这一方面都有较详的规定。

《唐律·户婚》关于婚姻法上的律条,均渊源于《礼记》和汉晋以来有关于婚姻的法制而略加损益。例如离婚的“七出”和“三不去”,其理论出于大戴《礼记》的《本命篇》,其律文首先见于《汉律》。

《唐律·户婚》规定:“诸有妻,更娶妻者,徒一年,女家减一等。”又“诸以妻为妾,以婢为妻者,徒二年。以婢为妾者,各正还之。”这是根据封建礼教所谓“礼无二嫡”而立法的。早在先秦时就有“齐桓五霸,一曰无以妾为妻”之禁(171),汉魏以来,法有明制,如汉“孔乡侯傅晏,坐乱妻妾位,免”(172),晋武帝曾下诏禁止妻妾乱位(173),正是《唐律·户婚》的先行资料。同样,基于孝道,居父母丧是不许嫁娶的,见于《礼记·曾子问》。出礼入刑,到了汉代连得居丧纳妾也属于违法行为(174)。这些都为《唐律》所吸取,在《户婚》中规定:“诸居父母及夫丧而嫁娶者,徒三年,妾减三等。各离之。知而共为婚姻者,各减五等。不知者,不坐。若居期丧而嫁娶者,杖一百,卑幼减等,妾不坐。”

魏晋南北朝以来,因门阀世族庄园经济形态的形成与发展,早在汉代,就出现了所谓屡世同居的“义门”。以宗法制为基本内容的封建礼教,在《礼记》里曾屡次提到父母在不得私有财(175)。它反映于法律为巩固父权家长制的经济权益,则禁止子孙私有和自执财产,《唐律·名例》就把父母在而“别籍异财”列于“十恶”中的“不孝”;在《户婚律》又规定了它的刑事处分。

以上对《唐律》的历史渊源,从篇章形式到律文内容的几个方面,作了鸟瞰式的探讨,已充分说明封建主义的法律是一脉相承,由来已久了。《唐律》不论其形式和内容,精神与实质,基本上都是继承汉、魏、晋、南北朝、隋的律文的,不过在新的历史条件下总结经验,折衷损益,更为周密而已。

【注释】

(1)《列宁选集》第四卷,第四三页。

(2)《列宁选集》第四卷,第四五页。

(3)参见《殷虚书契前编》5、36、4,6、55、5,6、19、2;《殷虚书契后编》22、12;《小屯殷虚文字乙编》3449、6733、6404。

(4)《李法》见沈家本《律令考》:“黄帝有《李法》”,引自《汉书·胡健传》注;《政典》见《尚书·胤征》“先时者杀无赦,不及时者杀无赦”;“皋陶造律”见《后汉书·张敏传》注引史游《急就篇》。

(5)见《左传》昭六年三月,郑铸刑书,叔向诒子产书。

(6)见《书序》。

(7)案《刑鼎》见《左传》昭二十九年冬;郑“刑书”见《左传》昭六年三月,“竹刑”见《左传》定九年,宋“刑器”见《左传》襄九年;楚“仆区法”见《左传》昭七年,“茆门法”见《韩非子·外储说》上。

(8)见《晋书·刑法志》。《唐六典·注》:“商鞅传《法经》,改法为律,以相秦。”案《法经》久佚,清黄奭曾辑其佚文,编入《汉学堂丛书》,孙星衍为之作序(见《嘉谷堂集》卷一)。但就其所收录的《法经》六篇,不论从内容和文体看来,均非战国时作品,似抄自《唐律》,故未可置信。惟从《汉书·食货志》中以及董说《七国考》中尚可窥见引自桓谭《新论》的《法经》某些概略的内容。

(9)《唐六典》卷六注。

(10)《南齐书》卷二〇《孔稚圭传》。

(11)《唐六典·注》“:晋命贾充等十四人,增损汉、魏律为二十篇。”

(12)程树德:《九朝律考·南朝律考·序》。

(13)程树德:《中国法制史》第一编第三章。

(14)程树德:《九朝律考·后魏律考·序》。

(15)《尚书·大禹谟》。

(16)程树德:《中国法制史》第一编第三章。

(17)《晋书》卷一百四《石勒载记》。

(18)案《唐律疏议》卷一《名例》:“爰造律疏,大明典式,远则皇王妙旨,近则萧、贾遗文”,对于《唐律》的渊源以萧何的《汉律》与贾充的《晋律》并称;卷七《卫禁上》:“卫禁律者,秦汉及魏未有此篇,晋太宰贾充等酌改汉魏之律,随事增损,创制此篇,名为宫卫律。自宋洎后周,此名并无所改。至于北齐将关津附之,更名禁卫律,隋开皇改为卫禁律”;卷九《职制上》:“职制律者,起自于晋,名为违制律,爰至高齐,此名不改,隋开皇改为职制律。”

(19)宋敏求:《唐大诏令集》卷八二《武德七年四月颁新律诏》。

(20)柳赟《唐律疏议序》。

(21)详见《唐律疏议》卷一二《户婚上》、卷一五《厩库》、卷一六《擅兴》等篇目的历史沿革说明。

(22)《唐六典》卷六注。

(23)见《晋书·刑法志》所载“魏新律序略”。

(24)见《唐律疏议》卷七《卫禁上》的“疏议”。

(25)见《唐律疏议》卷九《职制上》的“疏议”。

(26)沈家本:《寄簃文存》卷六。

(27)《隋书》卷二五《刑法志》。

(28)案《大业律》在六一八年隋亡即为李渊所废,据《隋书·刑法志》共为十八篇,篇目是:名例、卫宫、违制、请赇、户、婚、擅兴、告劾、贼,盗、斗、捕亡、仓库、厩牧、关市、杂、诈伪、断狱。

(29)《隋书》卷六六《裴政传》。

(30)参见《隋书》卷二五《刑法志》;《唐律疏议》“总目录”。

(31)《隋书》卷三三《经籍志》。

(32)《唐六典》卷六。

(33)见《晋书·刑法志》。

(34)《汉书》卷二三《刑法志》。

(35)《后汉书》卷六七《陈宠传》。

(36)参见《三国志·魏志》的《任昶传》和《高堂隆传》;《晋书·刑法志》亦谓:“陈群、刘劭虽经改革,而科网本密。”

(37)《魏书》卷一一一《刑罚志》,《通典》卷一六四。

(38)《隋书》卷二五《刑法志》。

(39)《隋书》卷二五《刑法志》,《唐六典》卷六注。

(40)《晋书》卷三十《刑法志》。

(41)同上。

(42)参见《隋书·刑法志》、《隋书·经籍志》、《新唐书·艺文志》。

(43)《唐六典》卷六注。

(44)《新唐书》卷二百《儒学·赵冬曦传》。

(45)《隋书》卷二五《刑法》。

(46)吴兢《:贞观政要》卷八《赦令》。

(47)《旧唐书》卷五〇《刑法志》。

(48)《唐大诏令集》卷八二武德七年《颁新律令诏》。

(49)《春秋公羊传》闵公元年,何休注引“律”。

(50)许慎《:说文解字》“女部”引《汉律》。

(51)《汉书》卷八《宣帝纪》“地节四年诏”。

(52)《唐律疏议》卷六《名例六》:“诸同居,若大功以上亲及外祖父母,外孙若孙之妇,夫之兄弟及兄弟妻,有罪相为隐,部曲、奴婢为主隐,皆勿论;即漏露其事,及擿语消息亦不坐;其小功以下相隐,减凡人三等;若犯谋叛以上者,不用此律。”参见《唐律疏议》卷二三《斗讼三》“告祖父母父母绞”条,卷二四《斗讼四》“告期亲尊长”条、“部曲、奴婢告主”条。关于奴婢因告发主人而处罚的事例,详见《唐书》的《魏征传》、《张镒传》、《裴度传》等的记载。

(53)《史记》卷一一八《淮南衡山列传》第五八。

(54)《魏书》卷八八《窦瑗传》引“律”。

(55)参见《唐律疏议》卷一《名例一》“十恶”“不孝”条;卷二三《斗讼三》“告祖父母父母绞”条。

(56)《唐律疏议》卷二四《斗讼四》“告期亲尊长”条。

(57)《太平御览》卷六四六引臧荣绪《晋书》:“晋咸和二年,句容令孔恢罪至弃市,诏曰:‘恢自陷刑网,罪当大辟,但以其父年老而有一子,以为恻然,悯之。’”

(58)《魏书》卷一一一《刑罚志》。

(59)《唐律疏议》卷三《名例三》“犯死罪非十恶”条。

(60)《晋书》卷三〇《刑法志》。

(61)《宋书》卷二五《蔡廓传》。

(62)《唐律疏议》卷二九《断狱上》“八议请减老小”条。

(63)《汉书》卷二《惠帝纪》“黄龙元年诏”。

(64)《周礼·秋官·小司寇》郑众注引《汉律》。

(65)程树德:《九朝律考·魏律考序》。又据《唐六典·注》,八议自魏、晋、宋、齐、梁、陈、北魏、北齐、北周及隋皆载于律文。

(66)《汉书》卷二《惠帝纪》。

(67)《隋书》卷二五《刑法志》。

(68)同上。

(69)《唐律疏议》卷二九《断狱上》“八议请减老小”条。

(70)据《隋书·刑法志》,《隋律》“官当”的规定是:“犯私罪以官当徒者,五品以上,一官当徒二年,九品以上,一官当徒一年;当流者,三流同比徒三年;若犯公罪者,徒各加一年,当流者各加一等,共累徒过九年者,流二千里。”

(71)《隋书》卷二五《刑法志》。

(72)《汉书》卷二《惠帝纪》。

(73)《汉书》卷一《高帝纪》。

(74)《汉书》卷八《宣帝纪》。

(75)《汉书》卷六六《刘屈氂传》。

(76)《汉书》卷十二《平帝纪》。

(77)《唐律疏议》卷一《名例一》“死刑问答”引《晋律》。

(78)《太平御览》卷六五一引《晋律》。

(79)《魏书》卷一一一《刑罚志》。

(80)《隋书》卷二五《刑法志》。

(81)《晋书》卷三〇《刑法志》。

(82)《唐六典》卷六注。

(83)详见沈家本《刑名考》;程树德《九朝律考·晋律考》。

(84)《晋书》卷三〇《刑法志》引《汉贼律》。

(85)《汉书》卷五《景帝纪》注如淳引《汉律》。

(86)《汉书》卷八四《翟方进传》注,如淳引《汉律》。

(87)《三国志·魏志》卷四。

(88)《晋书》卷三〇《刑法志》。

(89)《晋书》卷三〇《刑法志》引张裴律注。

(90)案《唐律疏议》卷二六《杂律》上:“赃罪正名,其数有六,谓受财枉法、不枉法、受所监临、强盗、窃盗并坐赃”,成为明、清律《名例》的“六赃”之所本。详薛允《唐明律合编·唐律六赃图》。

(91)《唐律疏议》卷二《贼盗三》“盗经断后三犯”条。

(92)《太平御览》卷六四二引《晋律》。

(93)《隋书》卷二五《刑法志》。

(94)《晋书》卷三〇《刑法志》引张裴律表。

(95)杜佑《通典》卷一六七引《后魏律》。

(96)《唐律疏议》卷六《名例六》“二罪从重”条。

(97)《春秋·公羊传》庄公十年何休注引《汉律》。

(98)《汉书》卷四四《衡山王传》引律说。

(99)参见《魏书》《孙礼传》、《王凌传》、《胡质传》;《晋书·庾纯传》等。

(100)《周书》卷二二《柳庆传》。

(101)《汉书》卷二三《刑法志》、卷二《惠帝纪》。

(102)《魏书》卷一一一《刑罚志》。

(103)参见《陈书》的《王质传》《、徐陵传》、《司马中传》。

(104)《后汉书》卷三《章帝纪》。

(105)《后汉书》卷六《质帝纪》;又见卷七六《陈宠传》。

(106)《陈书》卷一《世祖本纪》。

(107)参见《汉书·平帝纪》;马端临《文献通考·刑考》。

(108)《隋书》卷二五《刑法志》

(109)《唐律疏议》卷三《名例三》“十恶反逆缘坐”条规定:“其妇人犯流者,亦留住。”

(110)参见《汉书·刑法志》,杜佑《通典·刑典》,马端临《文献通考·刑考》。

(111)《魏书》卷一一一《刑罚志》,卷六七《崔光传》。

(112)《唐律疏议》卷三〇《断狱下》“妇人怀孕犯罪”条。

(113)《礼记》“刑于隐者”。《周礼·小司寇》:“凡王之同族,有罪不即市。”注:“刑诸甸师氏。”又《掌囚》“:凡有爵者与王之同族奉而适师氏,以待刑杀。”

(114)《汉书》卷四八《贾谊传》。

(115)《魏书》卷六二《李彪传》。

(116)《唐六典》卷六;《旧唐书》卷五〇《刑法志》《;新唐书》卷五六《刑法志》。

(117)《文献通考》卷六三《职官考》十七:“隋郡太守如北齐九等之制,至开皇三年罢天下诸郡,以州统县。……大业三年又改州为郡,郡置太守。”

(118)《汉书》卷二三《刑法志》。

(119)《史记》卷九五《夏侯婴传》《集解》引邓展说。

(120)《史记》卷九五《夏侯婴传》《索隐》引《晋律》。

(121)《隋书》卷二五《刑法志》。

(122)《隋书》卷二五《刑法志》。

(123)《陈书》卷三三《沈洙传》引《汉律》。

(124)《隋书》卷二五《刑法志》。

(125)《唐律疏议》卷二九《断狱上》“讯囚察辞理”条“、拷囚不得过三度”条。

(126)参见《唐六典》卷六与《唐律疏议》卷二九《断狱上》。

(127)《史记》卷六《秦始皇本纪》“治狱不直者筑长城”条。

(128)参见《魏书》《张衮传》和《于粟磾传》。

(129)《马克思恩格斯全集》第四卷三四八页《德意志意识形态》。

(130)见斯大林《苏联社会主义经济问题》三七页。

(131)《魏书》卷一一〇《食货志》。

(132)据《汉书》卷一一《哀帝纪》规定“诸王列侯,得名山国中,列侯在长安及公主名田县道,关内侯吏民名田,皆无得过三十顷”,“犯者以律论”,为“占田过限”的载于法律之始。

(133)《晋书》卷二六《食货志》。

(134)《宋书》卷五四《羊玄保传》载晋成帝咸和二年(327年)壬辰诏书。

(135)参见《魏书·高祖纪》延兴三年(473年)二月癸丑诏书,太和元年(477年)三月丙午诏书《,魏书·恭帝纪》太平真君中(440—450)诏令。

(136)参见《后汉书·光武纪》、《刘隆传》;《东汉观记》、《鲍永传》。

(137)《汉书》卷一七《功臣表》:“众利侯郝贤,元狩二年,坐为上谷太守人戍卒财物计谩,免。”

(138)《汉书》卷八《宣帝纪》黄龙元年诏。

(139)详见《晋书·彭城穆王权传》和《山涛附山遐传》。

(140)《晋书》卷三〇《刑法志》。

(141)《魏书》卷七《高祖纪》延兴三年(473年)九月辛丑诏书。参见卷四九《仇洛齐传》、卷一五《昭成子孙传》。

(142)《陈书》卷三四《褚玠传》。

(143)参见《隋书》卷二四《食货志》,杜佑《通典》卷七丁中。

(144)《隋书》卷二七《裴蕴传》。

(145)《魏书》卷一一一《刑罚志》。

(146)杜佑《通典》卷一六六引《汉律》。

(147)《春秋公羊传》文十六年何休注引《汉律》;《太平御览》卷六四六,引《廷尉决事》。

(148)《魏书》卷一一一《刑罚志》。

(149)《晋书》卷三〇《刑法志》。

(150)《唐律疏议》卷二二《斗讼二》“殴缌麻兄弟”条。

(151)详见《唐律疏议》卷二二、二三《斗讼》三、四有关各条。

(152)薛允升《唐明律合编》卷二六“犯奸”条按语。

(153)《史记》卷六《秦始皇本纪》。

(154)程树德《九朝律考·汉律考四·律令杂考上》。

(155)《汉律考三·律文考》。

(156)杜佑《通典·刑典》。

(157)《北齐书》卷四六《苏琼传》。

(158)《隋书·文帝本纪》开皇二十年(600年)冬十二月辛巳诏。

(159)《唐律疏议》卷一九《贼盗三》“盗毁天尊佛像”条。

(160)《周礼·秋官·庶民》注郑司农引《贼律》。

(161)《汉书》卷五五《公孙敖传》、《赵破奴传》。

(162)《魏书》卷一一一《刑罚志》。

(163)见《册府元龟》卷六六一所引。

(164)《唐律疏议》卷一《名例一》“十恶”“不道”。

(165)桓宽《盐铁论·刑德篇》引《汉律》。

(166)《魏书》卷一一一《刑罚志》。

(167)《唐律疏议》卷一九《贼盗三》“盗官私牛马”条。

(168)《汉书·孝文本纪》:“十二年春三月,除关,无用传。”张晏曰:“传信也,若今过所也。”如淳曰:“传音檄传之传,两行书缯帛,分持其一,出入关合之乃得过,谓之信也。”又见《终军传》注。

(169)详见内藤虎次郎:《三井寺藏唐过所考》(载万斯年编译的《唐代文献考》)。

(170)《汉书》卷五《汲黯传》应劭注。

(171)见《孟子·告子》

(172)《汉书》卷一八《外戚恩泽表》。

(173)《晋书》卷三《武帝纪》:“泰始十年春闰月丁亥,诏曰‘:嫡庶之别,所以辨上下,明贵贱。而近世以来,多皆内宠登妃后之职,乱尊卑之序。自今以后,皆不得登用妾媵以为嫡正。’”

(174)《后汉书》卷四四《赵孝王良传》:“居父丧私聘小妻”……坐削牒。”

(175)案《曲礼》上载父母在“不有私财”;《坊记》云:“父母在不敢有其身,不敢私其财”;《内则》云“:子妇无私货,无私蓄,无私器,不敢私假,不敢私与。”

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。