第三节 信息财产和“知识财产”

究竟何为知识产权的客体,这在立法层面不成为题,无论哪个国家立法,都要对发明、实用新型、外观设计、作品和商标,做出明确而周延的解释。而在学理上,则难免引发无休止的争议。根据知识产权的字面含义,知识是知识产权的权利客体。《美国统一计算机信息交易法》第102条第(39)款专门对知识进行了界定,认为知识“是对事实的实质性理解”。而知识产权对知识的要求更高,必须是“创新性”的知识才能成为知识产权的权利客体。郑成思先生说,知识产权客体的本质是信息。《美国统一计算机信息交易法》第102条第(35)款也规定了信息的概念,信息是指“数据、文本、图像、声音、计算机集成电路布图或计算机程序,以及对它们的拣选和编辑”。

一、知识产权客体的称谓

无论立法还是学者对物权客体的界定,都十分概括和抽象,只用一个“物”字,而并不去列举土地、房屋、书籍等是物。有趣的是,无论是国际公约,还是国家立法,或学理,都是通过列举范围的方式阐释知识产权客体的。1967缔结的《建立世界知识产权组织公约》使用了“知识产权”这一术语,使得“知识产权”在世界范围内被普遍接受,《日本知识产权战略大纲》专门规定,统一用语,使用知识产权这一概念。“无形财产权”这一概念逐渐被放弃。

知识产权(Intellectual Property)是权利主体享有的以创新性智力成果为客体的专有和排他权利。Trips协议的前言明确规定:“知识产权是私权”。这一论断成为国际社会最基本的共识。对于1967年WIPO列举的知识产权的范围,我国学者并无争议。然而,对这个范围进行抽象过程中,却发生了重大争议,尤其表现在对知识产权客体的称谓上。张玉敏教授认为,知识产权的保护对象是非物质性的信息。[25]郑胜利、袁泳则认为,知识产权的客体是财产性信息。[26]吴汉东教授把知识产权的客体称为“知识产品”。他认为,知识产品的用语,描述了知识形态产品的本质含义,强调这类客体产生于科学、技术、文化等精神领域,是人类知识的创造物,明显表现了客体的非物质性;同时,知识产品的本质内涵,突出了它是创造性劳动的产物,且在商品经济条件下具有的商品意义,从而反映了知识产权所包含的财产权性质。[27]梁彗星教授认为,知识产权的客体,是人的精神的创造物(可以与有体物相对应而成为无体物)。[28]

可见,如何用一个简练的术语来表达和概括知识产权的客体,至今尚未达成共识。笔者认为,从其诞生那一天起,知识产权就是把“知识”作为财产进行保护的一种制度。直到今天,也没有改变。日本著名知识产权法学家北川善太郎先生于1988年在《半导体集成电路的法律保护——新的知识所有权的诞生》一文中,在指称知识产权的客体时,使用了“知识财产”这一术语。[29]这种称谓更符合其英文对应词汇“Intellectual Property”[30],故为笔者采纳。

二、知识财产的范围

1967年WIPO《建立世界知识产权组织公约》唯一的实体条款——第2条(8)款规定,知识产权包括下列权利:(1)与文学、艺术及科学作品有关的权利;(2)与表演艺术家的表演活动、与录音制品及广播有关的权利;(3)与人类创造性活动的一切领域内的发明有关的权利;(4)与科学发现有关的权利;(5)与工业品外观设计有关的权利;(6)与商品商标、服务商标、商号及其他商业标记有关的权利;(7)与防止不正当竞争有关的权利;(8)一切其他来自工业、科学及文学艺术领域的智力创作活动所产生的权利。作为兜底条款,对未经过列举的和将来出现的知识产权的客体进行了预设。

三、知识财产的本质

郑成思先生认为,知识产权客体的本质是信息。[31]郑先生主持的“民法典知识产权编”专家建议稿第5条体现了同样的思想:“知识产权的客体表现为一定的信息,一般不能作为占有的标的,故不适用与占有相关的制度,如取得时效制度等。”[32]郑先生认为,构成新技术信息大部分内容的,自20世纪以来,就是各国专利申请案中的专利说明书。至于商业秘密,则已经被世界贸易组织称为“未曾披露的信息”。商标是附在商品或服务上,用以说明商品或服务来源的信息。报刊、书籍、电视、电影、广播等是主要的、最广泛的信息源,人人都可以通过这些媒介获得自己所需要的信息。但是,在颁布了版权法的国家,未经作者、出版社、电台、制片厂或其他有关权利人的许可,任何人都无权复制、翻译或传播自己所得到的这类信息。[33]

自此,我国学界在论及知识产权客体的本质时,大多沿袭了郑先生信息本质论的观点。笔者认为,郑先生在20世纪80年代开始就不断提出的知识产权客体本质论,主要是针对物权的客体而言的,目的在于将知识产权的客体和物权的客体进行区分,从而更好地说明知识产权和物权的联系和区别,从而科学构建知识产权法规则。因此,和物权比较而言,提出知识产权客体的本质是信息,是一个理论上的重大成就和突破,可谓正本清源,剔除了当时人们关于知识产权的诸多错误观念。

郑成思先生认为,知识财产的本质是信息,信息财产的本质无疑也是信息。那么,此信息和彼信息是否相同呢?这是一个颇伤脑筋但却令人兴奋的问题。自学习知识产权法以来,我遇到的最大困惑是知识产权的客体是什么,存在方式又是什么?好在郑成思先生说,知识产权客体的本质是信息,这让我看到了洞天,喘了一口气。可冷静下来还是迷惑,我捉到的是先生眼里的信息吗?知识产权战略的制定使得人们更加关注知识产权给社会带来的实效,强化了知识产权的财产意识。我们在享受着它带给我们的好处的同时,也正在感受着它的挤压。无论如何,知识产权存在的这种“实在性”是我们每个人都切身感受着的。但那个困惑我的幽灵始终没有离开,我反复问:知识产权客体的本质是什么,它存在于哪里呢?

曾经有一个案例轰动学界,但很快就烟消云散了。重庆市一所学校的教师高丽娅起诉学校,要求返还教案或者赔偿损失。开始,以所有权为请求权基础,被判败诉;后来以著作权为请求权基础,胜诉。我们始终思考的一个问题是,什么是教师的教案呢?教案本,俨然不是,这也是以侵犯所有权为由进行诉讼被判败诉的原因。按照郑先生信息本质论的理解,教案应该是教案本上的信息。教案本被毁,其上的信息当然不复存在了。但问题往往并没有这么简单,做个有趣的假设,如果教师向学校递交的不是教案手稿,而是复印件,恐怕本案的结果就会完全不同了,无论哪个法院都不会做出因学校销毁教案复印件而侵犯著作权的判决。而本案的正确性在于,学校应该知道手稿对于著作权意味着什么,而没有尽到合理的义务,所以构成侵犯著作权。据此,教师的著作权得以维护。我们也可以得到这样一个启示:教师的著作权客体是教案本中存在的观念性质的“教案”,是思想观念,而不是具体的写有信息的教案本(具象)。这同时也说明,作为知识产权客体的信息,是一种抽象的存在,一种观念上的东西,只是依附于载体表现或者存在,但它既不是载体,也不是和载体的结合(和物质载体的结合后仍为“物”,属于物权法范畴)。

自20世纪90年代以来,随着计算机技术的广泛应用,信息财产作为一项独立的权利客体登上了财产法的历史舞台。此时,面对信息化的生存环境,笔者认为可以把知识产权的客体的本质归结为一种思想观念。在一个信息财产交易中,信息财产的“创制人”对“信息财产”享有知识产权,而购买了信息财产而使用的最终用户对自己购买的“信息财产”享有的显然不是知识产权,而只是信息财产权或者计算机信息专有权,一种新类型的财产权。那么,这似乎造成了一个法理上不允许存在的现象,一个客体之上存在两种性质不相容的两种绝对权利:知识产权和信息财产权。实际上,信息财产“创制人”是对创制“信息财产”的“思想观念的表达”享有知识产权,而购买者对自己购买的信息财产(只能是复制品)享有信息财产权或者计算机信息专有权。[34]

因此,在郑先生理论的启发下,笔者认为,知识产权客体的本质是思想观念。

四、信息财产不是知识财产

美国法上的信息财产或者计算机信息,不是抽象的信息概念,不属于一种思想观念,而是一个具象概念。因此,信息财产不是知识产权的客体。信息财产主要包括以下几种信息:(1)无物质载体的知识产权产品。知识产权产品是指通过知识产权的实施获得的产品。此种产品是知识产权实施的结果,但它本身不再受到知识产权法的保护。在网络上此类信息产品大量存在,如数字图书馆出售的电子版本的书籍、杂志等。在计算机软件的网上交易中,作为知识产权客体的计算机软件和客体“物化”后的产品的法律属性是截然不同的:计算机软件是知识产权的客体,是一种抽象物,早已成为普遍接受的事实;而作为产品的信息财产则是一个具象概念,是信息财产权的客体。(2)不具备知识产权保护标准的信息,如著作权法意义以外的表达形式、不构成专利的技术方案、公知的“商业秘密”等,或者超出法定保护期限的知识产权信息等。(3)与知识产权无关的信息,如天气预报信息、会计信息、股票和债券信息、网络游戏中的虚拟财产等。从知识财产得到实施这个角度看,知识财产和信息财产的关系是知识财产和利用知识财产制造的产品(知识产品)之间的关系。

因此,信息财产不是知识产权的客体“知识财产”,而是信息财产权的客体。

五、信息财产是一种新类型的财产

信息财产是一种新类型的法律关系的客体,属于财产范围。

(一)财产的界定和外延

1.财产的界定

财产是指一切可为主体带来经济利益的对象。[35]首先,财产的外延十分宽泛,美国法学会编纂的《财产法重述》第5条认为,财产是一切利益(Interest)或者利益的集合。其次,财产是一个制度性事实。尽管外延十分宽泛,但作为一个制度性事实,只有经过法律认可才能成为法律意义上的“财产”。正是基于这种思维,《荷兰民法典》总则专门对财产做出明确的规定。

2.财产的外延

自罗马法始,“财产”这一概念就充满了内在的矛盾性,最突出的一点是它既包括了权利客体,又包括了权利本身,乃属于某特定人的一切权利及权利关系的综合,包括动产、不动产、债权及其他财产权在内。[36]我国《民法通则》第5章第1节题为“财产所有权和与财产所有权有关的财产权”,此处的“财产”主要是有体物,财产权既包括物权又包括财产继承权。而我国《继承法》第3条规定:“遗产是公民死亡时遗留的个人合法财产”,则泛指有体物和一切财产权利(如债权)。

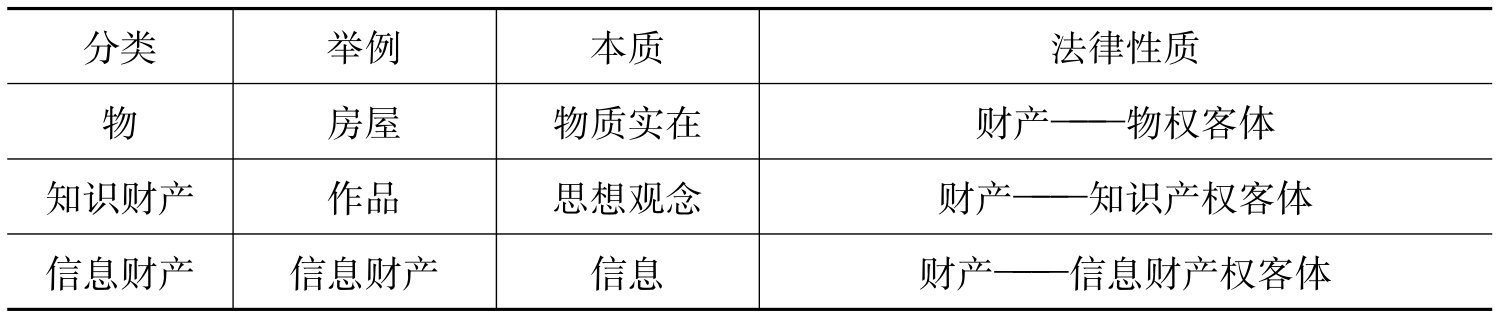

随着法学的昌明和发展,人们逐步建立了财产权利和权利客体相区别的认知观念。财产是财产权的客体,包括有体物、知识财产和信息财产;财产之上的权利为财产权,包括物权、知识产权和信息财产权。[37]

(二)信息财产是财产

任何一个法律概念都有明确的内涵,并可从这个内涵演绎出其确定的构成要件,来判断一个具体的事物是否构成这个法律意义上的概念。财产作为制度性事实,自然亦是如此。物理世界上的物成为法律意义上的财产必须满足确定性、独立性、价值性、稀缺性和可控制性的标准,如果信息财产也满足以上五个标准,那么,信息财产也应被作为法律意义上的财产,唯有如此,才符合对同样的事物应该给予同样的对待的基本道理。笔者认为,信息财产具备确定性、独立性、价值性、稀缺性和可支配性五个要件,是一种新类型的财产。

1.信息财产的确定性

只有具备确定性的信息才能成为法律的客体。确定性是指信息财产本身形态可以确定。信息财产就是依赖于电子载体得以确定的一种信息,并且在交易之前就已经确定存在的信息。信息财产交易中提供的信息财产是标准化的、批量生产的信息,是已经制作完成的信息产品。

一般性的、不能确定的信息不能进入法律的领域,只有满足法律保护确定性要求的信息才能受到法律的保护。信息财产的确定性是指通过一定的载体(包括电子的和非电子的)可以反复再现的特性。俄罗斯学者观念中的“有组织形式”的信息,就是一种主要的、可以确定的信息。信息通过依托于一定的介质和载体得以确定。信息可以通过载体(包括电子载体和非电子载体)确定化。非电子载体多表现为纸张,但并不以纸张为限;电子载体包括“电子手段、光学手段或类似手段生成、储存或传递的信息,这些手段包括但不限于电子数据交换(EDI)、电子邮件、电报、电传或传真”。[38]

2.信息财产的独立性

信息财产独立于载体和介质,能依法律上的观念或标准区别为独立的单元。信息财产的独立性特征是指信息财产并不是和载体结合为一个整体,而是一个独立的法律关系客体的特征。信息财产不仅可以和载体分离,而且可以和介质分离。任何人不能从书中“偷走”信息,而使书瞬间变为白纸。但写满文字的文档里突然空无一物了,这并不是只有少数人才会遇到的厄运。这说明信息财产不再和传统信息一样与“载体”作为一个整体而存在,而是可以独立于载体存在了。在因特网上,信息财产虽然仍要依靠介质而得以表现,但是其记录、删除和传递可以脱离介质独立进行。书中信息的传递往往是书的传递,因为在纸质技术下,信息和载体是作为一个整体而存在的。网上信息财产的传递实现了信息本身的传递,信息的传递与储存信息的介质和载体无关。信息财产的记录或者删除的过程是通过计算机操作利用脉冲对信息储存介质施加作用的过程,这个过程不必破坏信息储存介质,更不必要也不可能把介质也一起带走。俄罗斯学者认为,信息的独立性是指信息独立于其生产者而存在,并认为信息与物质载体不可分离,具有两位一体的属性。[39]这一点并不适用于信息财产。信息财产的独立性恰恰体现了信息与储存介质和载体相分离的特点。

3.信息财产的价值性

价值性是指信息财产具有一定的财产价值并可以相对确定。一般性的、不具有明确价值的信息财产不能受到法律的保护,比如一般性的语音和文字聊天信息、一般性的建议和网络上的“流言蜚语”等,这些信息由于不具备价值性而不能受到法律的保护(但这并不排除此类信息构成侵权的可能性,如侵犯他人人格权)。而信息财产是一种标准化的、批量生产的信息,是信息产品,具有价值性。有一种观点认为信息财产根本不是财产。在1978年Oxfordv.Moss案件中,审理该案的法庭认为机密信息不能构成1968年《英国盗窃法》第4条意义上的财产。然而,越来越多的国家倾向于承认信息财产为产品。在英、法、美的司法实践中,已经有将书籍和航空(海)地图和计算机软件作为信息产品的判例出现。[40]承认计算机软件是财产的学者认为,软件是有价值的。这一点即便是反对将信息作为财产的学者也不否认。[41]

4.信息财产的稀缺性

稀缺性是指有价值的资源是稀缺的,不是可以无限供给的。稀缺性和价值性不同,价值性的重点在于是否能满足人类需要,而稀缺性的重点在于能满足人类需要的这种东西是稀缺的,不是取之不尽、用之不竭的。稀缺性作为一个构成要件,最早出现在物权领域,是判断一个物理上的物是否为法律上的物的标准之一。人类需要太阳的光和热、需要空气,但这些并不构成“物”,因为它们不具有稀缺性。信息财产具有稀缺性,是人智力创造的信息产品,不是存在于自然界可以无限供给的。

5.信息财产具有可控制性

信息财产的可控制性是指信息财产可为人们控制,可以通过控制来实现权利,犹如物的可控制性一样。不能为人所支配的东西,例如日月星辰,尽管可能具有巨大价值,但不能成为民法中的物。而信息财产具有可控制性,只是对信息财产的控制需要借助技术手段而已,比如通过控制电脑来控制信息财产。

信息财产不是物质,是客观存在的信息,它占据了磁带、磁盘或硬盘驱动器的空间,使物质事件得以发生,能为感觉所感知,因此它属于财产。[42]

表17.1 信息财产、物和知识财产的比较

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。