转型期环境犯罪惩治的伦理基础

浙江大学光华法学院副教授 叶良芳

环境犯罪有广义和狭义两种不同的理解。广义的环境犯罪,是指我国刑法分则第六章第六节规定的所有破坏环境资源保护罪以及刑法分则第九章渎职罪中的环境监管失职罪等犯罪。狭义的环境犯罪,是指刑法分则第六章第六节规定的重大环境污染事故罪、非法处置进口固体废物罪、擅自进口固体废物罪等犯罪。本文主要从狭义的角度来探讨环境犯罪惩治的伦理基础问题。

一 环境犯罪惩治的基本现状

我国1997年修订的刑法首次规定了重大环境污染事故罪、非法处置进口固体废物罪、擅自进口固体废物罪等犯罪,从而在立法层面解决了环境犯罪惩治“无法可依”的问题。但从实际执法的效果来看,被追究刑事责任的环境犯罪案件寥寥无几,与每年数以千计的重大环境污染事故和环境污染行政违法案件形成鲜明的对比。对此,理论界和实务界大多认为,问题的症结在于立法规定得过于原则、抽象和简略,在认定环境污染事故的情节、危害后果和实际损失等方面存在着模糊地带,因而造成了大量的环境犯罪案件未能立案。

鉴于此,2006年最高人民法院发布了《审理环境污染刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,对重大环境污染事故罪、非法处置进口的固体废物罪、擅自进口固体废物罪、环境监管失职罪等犯罪的定罪量刑标准进行了明确、具体的规定。这一司法解释,打破了以往对刑法条文逐条解释的体例,采取了基于内容的共性进行集中解释的体例,被认为“言简意赅、条理清楚、重点突出、便于操作”[53]。与此相对应,有关机关对环境犯罪案件的程序问题也进行了进一步规范。2007年国家环保总局、公安部、最高人民检察院联合发布了《关于环境保护行政主管部门移送涉嫌环境犯罪案件的若干规定》,对走私废物罪、重大环境污染事故罪、非法处置进口的固体废物罪、擅自进口固体废物罪等八类环境犯罪案件的移送问题进行了具体规范。

上述司法解释,从实体和程序两个方面同时作出规定,形成对环境犯罪惩治的两面夹击之势,充分体现了有关机关加强打击环境犯罪的意图和决心。在司法解释的制定者看来,既然对环境犯罪惩治不力的症结在于立法方面,那么通过细化立法规定,明确相关程序,解决法律“可操作性差”的问题,环境犯罪惩治难的问题自然迎刃而解。因此,这两部司法解释的出台被寄予厚望,认为可以减少人为因素对法律实施的影响,缩小滥用行政权力干预环境司法的空间,过去由于法律不好操作而逃脱刑事处罚的环境犯罪分子将因法律规定的明细化而被绳之以法,有助于改变环境刑法是“软法”的现状;同时,严格的起点标准将有助于严厉打击环境犯罪行为,进一步增强对环境犯罪的威慑力。

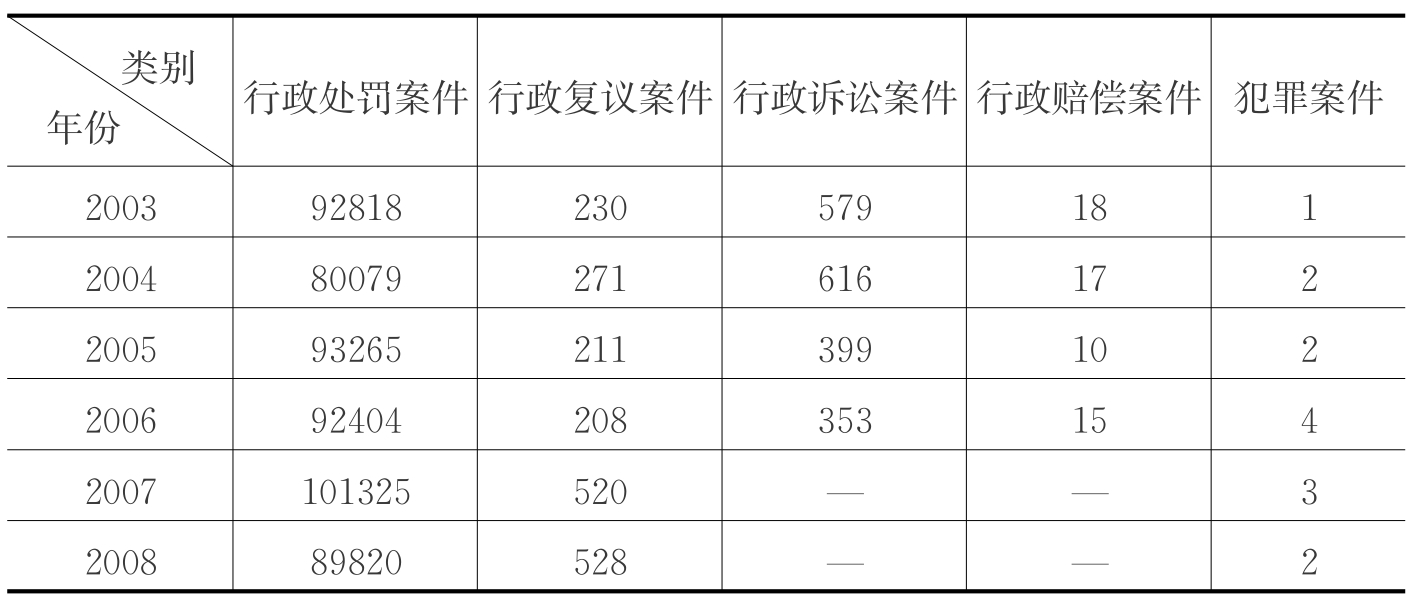

然而,令司法解释的制定者困惑的是,司法解释发布施行之后,环境犯罪打击不力的现状依然存在,并未得到根本扭转,实际处理的行政违法犯罪案件中,绝大多数仍被以行政违法案件处理,被追究刑事责任的案件屈指可数。在此,笔者不想作过多的阐述,暂且提供如下一组数据予以说明:

数据来源:中华人民共和国环境保护部2003—2008年《全国环境统计公报》。

二 环境犯罪惩治不力的根本原因

客观地说,我国的环境刑法体系已经较为完备,但是在遏制环境犯罪、保护生态环境等方面并未发挥应有的作用,环境状况继续恶化,环境危机日益加剧,环境犯罪非但没有减少,反而有不断增加和蔓延的趋势。对于上述现象,不少学者将之归诸立法原因,认为立法过于原则、笼统、可操作性差,存在太多的缺陷,并从各方面提出完善立法的建议。但是,根据上文的分析,立法已经得到了进一步的完善,但环境刑法执行不到位的情况仍然存在,这显然表明,立法不是主要原因。也有学者将其归诸于执法原因,认为“环保的主要问题是有法不依、执法不严、违法不究,以及违法成本低、守法成本高等”[54]。但这只是指出了环境执法的现状,而未触及这种现状背后的深层原因。

笔者认为,我国现阶段对环境犯罪之所以惩治不力,最根本的原因是恰当的环境伦理的缺失。正因为缺乏一种恰当的环境伦理内核作为支撑,因而环境刑法的规定既难以得到公众的认同,也难以得到执法人员的认同,从而导致守法“懈怠”、执法“惰性”,公众“漠然”,环境刑法在解决环境问题、遏制环境犯罪方面的功效也就发挥不出来。刑法在根本上是“以伦理的、亦即人伦关系中的实践的道理或条理为根基的东西”,[55]环境刑法当然也需要恰当的环境伦理作为根基。否则,即使环境刑法再精细、再完备,也免不了沦落为被束之高阁、弃置一旁的命运。由于我国目前缺乏一种恰当的环境伦理,因而环境刑法规范难以得到很好的实施。详而言之,对违法犯罪者而言,由于未树立恰当的环境伦理,他们对自己实施的危害环境的行为没有道德羞辱感,对行为的“犯罪性”也缺乏深刻的认识,进而也缺乏一种抑制犯罪的内在制约力量;对执法者而言,由于未树立恰当的环境伦理,他们对环境犯罪的立法精神难以真正领会,对环境违法犯罪者往往容易产生同情、怜悯心理,进而在执法时容易网开一面、以罚代刑;对社会公众而言,由于未树立恰当的环境伦理,他们对环境犯罪的“危害性”缺乏全面的认识,对重大污染环境的行为,严惩违法犯罪者的呼声不是特别强烈,难以对执法者形成强大的执法压力。总之,整个社会缺乏恰当的环境伦理,对环境犯罪的“道德悖性”认识不足,这是导致对环境犯罪惩治不力的根本原因。

正确的环境伦理之所以难以树立,其原因是多方面的。首先,环境犯罪属于典型的法定犯,而法定犯通常被认为不具有明显的“恶性”。根据意大利著名犯罪学家加罗法洛的观点,犯罪大体上可以分为自然犯和法定犯。所谓自然犯,是指在本质上违反社会伦理规范,本身具有严重程度的社会危害性,无需法律规定即被认为是犯罪,是一种“本身的恶”。所谓法定犯,是指本身并没有违反社会伦理,只是立法者出于某种功利目的而将其规定为犯罪,是一种“禁止的恶”。从各国立法实践来看,环境犯罪绝大多数是规定在环境法体系中,具有明显的附属刑法的特点,因而是一种典型的法定犯。我国环境犯罪虽然规定在刑法典中,但其具体罪状的确定却必须依赖于环境管理方面的法律法规,仍然具有行政从属性,因而也就具有法定犯的特性。如刑法第338条规定的重大环境污染事故罪中的“违反国家规定”,其内容究竟如何,就必须根据有关环境法律法规来确定,而不可能从刑法典本身中直接推出。就伦理规范与刑法规范的互动而言,自然犯与法定犯呈现出两种不同的路径:自然犯是违反社会伦理在先,被立法规定为犯罪在后,因而通过立法对社会公众的伦理道德规范予以保障时,这种犯罪化是由内在本质而外化的自然而然的结果,这样确立的刑法规范也就当然地具有自己的伦理基础,从而社会公众的接受与遵行一般较为容易;而法定犯的犯罪化则是一种逆向的过程,立法者基于行政管理的需要而将某种未与社会主流道德背离的行为规定为犯罪,其目的在于通过刑法的普遍强制性在社会上引导、培育并进而逐步树立某种社会伦理,这种逆向的过程导致刑法规范在最初阶段因为缺乏社会伦理的支撑而难以被社会公众接受和遵行。[56]

其次,片面追求经济发展,在一定程度上影响了正确的环境伦理的确立。改革开放以来,我国的各项工作开始以经济建设为中心,经济建设取得了巨大的成就。但各地在执行国家政策的同时,或多或少存在一定的偏差,表现之一是以经济建设业绩作为评判工作成绩的唯一指标,一切以GDP的增长为最终目标。在这种思想意识指导下,对环境资源的破坏,被认为是经济发展的必要代价。只要经济发展了,即使对环境资源造成某种破坏,也不是一件严重悖德的事情。目前虽然立法者认识到保护环境资源的重要性,并制定刑法规范惩治严重的破坏环境资源的行为,但由于执法者、社会公众惯性思维的影响,正确的环境伦理观的树立尚待时日,需要社会舆论长期的灌输和熏陶。

第三,严峻的就业压力,在某种程度上也影响了正确的环境伦理的确立。“民以食为天”,如果有相当比重的社会公众处于失业状态,则社会必然处于不稳定状态,甚至会引发动乱。我国的就业状况一直处于比较平衡的态势,但近年来,由于各种原因,特别是世界金融危机以及待就业人口基础庞大等因素,我国的就业形势也不容乐观。而一些制造业、纺织业等企业,由于能够吸纳大量的劳动力,提供大量的工作岗位,因而为各地政府所特别重视。即使这些企业在生产经营活动中发生了严重污染环境的事件,执法者在处理时,尤其在决定适用刑罚手段时,往往会三思而行,特别“手软”,下不了狠劲。关、停、并、转某一企业,或者对企业判处高额罚金,往往意味着成百上千人失业,因此执法者不得不特别慎重,多方权衡。企业吸纳劳动力的社会积极功能,在一定程度上影响了执法者正确的环境伦理观的树立以及对企业污染行为的正确评判。另一方面,社会公众对污染行为的认识也受到企业正面功能的影响,实践中发生的针对环保部门的暴力抗法事件,即是社会公众缺乏正确伦理观的反映。

三 倡导一种与社会发展相适应的环境伦理观

要扭转对环境犯罪惩治不力的局面,除了完善立法、强化执法外,最重要的是要在全社会培植一种正确的环境伦理观。

环境伦理,是关于人与自然关系的伦理原则、伦理范畴和德行规范的总称。从类型来看,环境伦理主要有人类中心主义和非人类中心主义两个基本类型。人类中心主义认为,在人与自然的关系中,人是主体,自然是客体,一切应当以人类的利益为中心和尺度,应当贯彻人是目的的思想。人类中心主义又可以进一步分为强式(近代)人类中心主义和弱式(现代)人类中心主义。强式人类中心主义认为,人由于是一种自在的目的,是最高级的存在物,因而他的一切需要都是合理的,他可以为了满足自己的任何需要而毁灭或灭绝任何自然存在物,只要这样做不损害他人的利益。[57]也就是说,人是自然界的主人,自然界是人的奴隶,是人类可以任意索取的原料库。如果地球上只剩下一个人了,那么,哪怕他在死亡时把地球爆炸了,其行为在道德上也是正当的。强式人类中心主义将人对利益的追求推至极限,未免极端,因而有弱式人类中心主义来协调和限制。弱式人类中心主义是伴随20世纪60年代全球资源环境、生态危机的凸显而产生的,其核心思想是:为了解决人类所面临的环境生态危机,人类必须保护自然资源环境,与大自然和谐相处。弱式人类中心主义认为,人是自然的主体,自然是客体,人的利益是出发点和归宿;对人类的感性偏好,应当予以必要的反思和限制,从而从源头上防止人类对大自然的随意掠夺和破坏;人类对自然有机体负有道德责任,应当对其予以道德关怀,但这不是因为自然有机体具有内在价值或者某种权利,而是为了保护人类的整体利益和长远利益。总之,人类中心主义认为,伦理原则只适用于人类,人的需要和利益是最重要(甚至唯一)的价值,是道德的唯一相关因素,因而人对非人类存在物的关心只应限于那些对人类有用的自然物,而且对这些自然物的义务只是对人的一种间接义务。人类只要根据“开明自利”的原则来指导和调节人与自然的关系,环境危机和生态失调问题就可迎刃而解。[58]

非人类中心主义是20世纪70年代以后随着全球性的环境危机的进一步加剧而出现的一种环境伦理,其核心观点是:非人类存在物和人一样,也有其固有的权益,人类应当像处理与同类的关系一样处理与非人类存在物的关系。非人类中心主义又有动物解放(权利)论、生物中心主义和生态中心主义等分支。动物解放论认为,动物拥有一种与人类相同的、没有程度区别的“天赋价值”,因而也具有一种道德权利,即不遭受不应有的痛苦的权利。这种权利要求人类不能仅仅把动物当作一种促进自己福祉的手段,而应像对待同类一样同等地对待动物。因此,人类有道德义务废除那些给动物带来痛苦的习惯做法,如娱乐性的狩猎行为。生物中心主义认为,人类和其他生物一样都起源于一个共同的进化过程,面临着相同的自然环境,都只是地球生物圈自然秩序系统中的普通成员。在这个系统中,每一个生命的生存及其质量,都不仅依赖于其所生存的物理条件,还依赖于其与其他生命之间的关系。生存于特定生态系统中的任何一个生命都不是一座孤岛,任何一个生命体的重大变化或灭绝,都会通过系统结构对其他生命体产生影响。根据物种平等原理,一个生物,不管它属于哪个物种,都应获得人类的平等关心和关怀。每一个物种都拥有同等的天赋价值和利益,没有谁比谁更优越。因此,人类对每一个生命体所采取的唯一合适的态度,就只能是尊重。生态中心主义认为,一种恰当的环境伦理学必须从道德上关心无生命的生态系统、自然过程以及其他自然存在物。环境伦理学必须是整体主义的,即它不仅要承认存在于自然客体之间的关系,而且要把物种和生态系统这类生态“整体”视为拥有直接的道德地位的道德顾客。[59]

从某种程度上说,非人类中心主义的环境伦理观是对人类中心主义的环境伦理观的一种超越。作为扩展人类道德关怀范围的一种尝试,非人类中心主义对人们的道德理性、道德胸怀和道德能力都提出了更高的要求,有其可取之处。但是,非人类中心主义的认同群体还有待扩展。从世界范围来看,占主流地位的环境伦理仍然是人类中心主义,具体地说,发达国家主要是弱式人类中心主义,发展中国家主要是强式人类中心主义。就我国而言,目前占主流地位实际上也是强式人类中心主义。

强式人类中心主义是阻止环境犯罪及惩治的深层原因,要彻底改观我国环境犯罪惩治的基本状况,必须推行一种弱式人类中心主义环境伦理观。一方面,非人类中心主义是一种高道德标准,本身就存在不少争议,不适宜由法律强制推行。就非人类中心主义与法律的关系而言,非人类中心主义还仅仅是一种高尚的道德理想,难以通过法律手段强制推行。这是因为,立法可以推进道德,但立法推进道德应有限度。这种限度就是,立法只能推进低层次的、与社会经济发展、普遍意识形态相适应的道德标准。“就具体的行为规范而言,立法只能以适当的方式使最基本的道德规则法律化,切不可泛化法对道德规范,尤其是高层次道德规范的直接确认和转化。”[60]法律只能是道德的基底而非全部,法所吸纳和摄取的只能是道德规范中的低标准,而非高标准。另一方面,我国现在的经济发展状况和社会意识水平,决定推行弱式人类中心主义环境伦理观完全具有可行性。经过改革开放三十多年的发展,我国的经济发展水平大大提高,经济实力显著增强,在世界经济排名中逐步靠前,已经跳出了“先发展、后治理”的阶段,而进入了“边发展、边治理”的阶段。也就是说,我们已经有实力、有能力一手抓经济、一手抓环境,二者同步进行。因此,在利用自然资源时,我们不应只考虑自身的、眼前的、短期的效益,而应考虑全球的、代际的、长期的效益,考虑对环境资源的消耗对环境本身可能造成的不利影响等。与其同时,我国社会各界已经开始认识到环境保护的重要性。党的十六大提出要构建的和谐社会就是一个“人与自然和谐相处”的社会,这其中就蕴含着丰富的弱式人类中心主义的环境伦理观。地方各级人民政府、各级主管部门、各类企业、各类群体等也开始认识到良好的生态环境对人类可持续发展的重要性,开始有意识地控制对自然资源的利用。在这种社会背景下,倡导一种弱式人类中心主义的环境伦理观,具有一定的经济基础和观念基础,是水到渠成之事。

倡导弱式人类中心主义环境伦理观,具体就环境刑法而言,就是要确认一种生态环境法益观,即环境犯罪不仅是侵犯人类生命、健康和财产的犯罪,而且也是一种侵犯人类环境利益的犯罪。根据我国目前的法律制度设计,环境犯罪只是一种侵犯“人类环境”法益的犯罪。根据人类环境法益的概念,人类可以根据自身需要改变、利用自然环境,只要这种对自然环境的改变和利用没有直接侵犯人类的生命、健康和财产,就不存在承担刑事责任问题。因此,保护自然环境,实际上是保护人类的生命、健康和财产,自然环境在实质上并没有成为刑法所要保护的一个自在和独立的对象。如果人类的生命、健康或财产没有受到直接的侵害,或者这种侵害尚在人类可以忍受和容许的程度之内,破坏自然环境的行为就不会构成犯罪,不会受到刑事追究。总之,在以人类环境作为法益的环境刑法中,破坏自然环境的行为,只有同时对人类的生命、健康造成重大损害,才能在刑法上被作为犯罪处理。如根据我国刑法第338条的规定,破坏自然环境的行为,即使造成重大染污事故,也未必构成犯罪,还必须同时具备“致使公私财产遭受重大损失或者人身伤亡的严重后果”。

生态环境法益观则认为,人类对自然生态环境造成重大破坏的行为本身就侵犯了人类的生态环境利益,而不论这种行为是否对人类的财产、健康造成严重侵犯。也就是说,人类具有独立的生态环境利益,破坏生态环境的行为,就具备刑法归责的基础。正如德国政府提请德国联邦议会讨论反环境犯罪法的草案说明所言,“人类的生态空间和自然生存基础是需要刑法保护与重视的,长期以来,它们一直处于为保护传统的尤其是个人权利的法益的刑法的核心部分,这是不言而喻的,环境的刑事保护不能单纯地局限于对人类生命健康的保护,必须同时保护像水、空气和土地这样的基本生活基础,应当将它们作为人类生活空间的组成部分加以保护,并且将这种生态学的保护利益也作为法益来加以认识。”[61]根据这种观点,破坏自然生态环境,也就破坏了人类的生存和发展的基础,侵犯了人类的利益。因此,为突出对人类生存和发展的环境的保护,有必要将生态法益作为独立的利益予以刑法专门保护。将人类环境利益和生态环境利益一并作为刑法保护的法益,是一种辩证、科学的环境保护观。一方面,地球这一自然环境具有再生能力和自净能力,人类拥有向自然环境索取资源和排放废弃物的权利;另一方面,地球的资源再生能力和自净能力都是有限的,如果人类不把自己损害自然环境的行为限制在合理的范围之内,总有一天,地球这个人类共同体的家园将难以适合人类居住。树立一种与我国转型社会相适应的环境伦理观,承认环境生态法益的独立地位,必将对我国环境刑法的立法、执法和守法产生重大影响,彻底改变我国环境犯罪惩治不力的局面。

【注释】

[1]汪建:《肩挑时代发展之需的〈噪声法〉修订》,《环境保护》2009年第4期A。

[2]《2008年中国环境状况公报》。http://wenku.baidu.com/view/33c044791711cc7931b716d3.html

[3]《2008年浙江省环境状况公报》。http://www.zjjjxww.com/zjhjgb2008/gb1.html

[4]姜爱林、钟京涛、张志辉:《现代城市环境治理:美德日等国案例分析》,《上海商学院学报》2008年第3期。

[5]赵国青主编:《外国环境法选编》(第1辑·上册),中国政法大学出版社2000年版,第454页。

[6]赵国青主编:《外国环境法选编》(第1辑·下册),中国政法大学出版社2000年版,第1200—1201页。

[7]赵国青主编:《外国环境法选编》(第1辑·下册),中国政法大学出版社2000年版,第797页。

[8]姜爱林、钟京涛、张志辉:《现代城市环境治理:美德日等国案例分析》,《上海商学院学报》2008年第3期。

[9]姜爱林、钟京涛、张志辉:《现代城市环境治理:美德日等国案例分析》,《上海商学院学报》2008年第3期。

[10]钱水苗、沈玮:《论强化政府环境责任》,《环境污染与防治》2008年第3期。

[11]刘砚华、张朋、高小晋:《我国城市噪声污染现状与特征》,《中国环境监测》2009年第4期。

[12]钱水苗:《环境公平应成为农村环境保护法的基本理念》,《当代法学》2009年第1期。

[13]应彦芬、孙毅:《浅议公安机关在环境噪声污染防治工作中的职责》,《公安学刊》2006年第6期。

[14]金浩波、高杰:《火车鸣笛成为南京市区扰民噪声源,影响了居民生活,“吵落”了周边房价,江苏省环保厅致函上海铁路局要求治理火车“大嗓门”问题。火车莫要叫,居民要睡觉》,载于新浪网,2006年7月26日,http://news.sina.com.cn/s/2006-07-26/09499571121s.shtml.

[15]《上海铁路局出台机车限制鸣笛行车办法降低噪音》,北京万达票务网,2007年9月10日,http://www.huochepiao.com/hezuo/lida/train/display.asp?DirectoryID=26152.

[16]别涛:《十大制度创新 十大罚则突破——新修订的〈水污染防治法〉进程评析》,《环境保护》2008年3月A。

[17]联合国环境规划署:《全球环境展望》,中国环境科学出版社2000年版,第194页。

[18]转引自叶俊荣:《环境政策与法律》,台湾月旦出版公司1993年版,第199页。

[19]1991年的联合国《跨国背景下的环境影响评价公约》(Convention in Environmental Impact Assessment in A Tran Boundary Context,Espoo,1991)将“公众”定义为“一个或一个以上的自然人或法人”(one or more natural or legal persons);1998年联合国欧洲经济委员会《对环境事务的信息渠道,公众参与决策和司法渠道协定》(Convention on Access to Information,Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters,1998,简称《奥胡斯公约》)规定:“公众是指一个或一个以上的自然人或者法人,根据各国立法和实践,还包括他们的协会、组织或者团体。”

[20]厦门“PX事件”凸显了公众参与阶段滞后的弊端:2007年7月厦门市委托中国环境科学院承担“厦门市城市总体规划环境影响评价”并专门成立了规划环境影响评价领导小组及其办公室,广泛开展了资料收集、现场考察,从城市发展的定位、规模、空间布局等宏观决策方面分析城市总体规划方案可能受到的资源环境制约,以及可能导致的主要不利环境影响,研究相应的对策与建议。此前的环境影响评价报告一直未公开,这个环境影响评价报告制作阶段几乎是“专家垄断”工作,厦门甚至拟发布《厦门市互联网有害信息和不良信息管理和处置办法》,禁止网站匿名发帖,一时间舆论再度哗然。直到当年12月《厦门市重点区域(海沧南部地区)功能定位与空间布局的环境影响评价》专题报告已经完成,厦门市城市总体规划环境影响评价也接近完成,才进入“公众参与”程序。参见范笑笑:《我国城市规划环境影响评价中的公众参与机制及运行机制及运行分析:以厦门市PX项目为例》,2009年厦门大学硕士毕业论文。

[21]刘磊、周大夫:《公众参与环境影响评价的模式和方法探讨》,《上海环境科学》2009年第5期。

[22]范笑笑:《我国城市规划环境影响评价中的公众参与机制及运行机制及运行分析:以厦门市PX项目为例》,2009年厦门大学硕士毕业论文。

[23]陈勇:《浅析环境影响评价听证会制度》,《化学工程与装备》2009年第9期。

[24]冯哲:《听证程序时效性问题分析——以环境影响评价制度为视角》,《黑龙江省政法管理干部学院学报》2007年第6期。

[25]李艳芳:《公众参与环境影响评价制度研究》,中国人民大学出版社2004年版,第209页。

[26]汪劲:《中外环境影响评价制度比较研究——环境与开发决策的正当法律程序》,北京大学出版社2006年版,第176—177页。

[27]李艳芳:《公众参与环境影响评价制度研究》,中国人民大学出版社2004年版,第182—190页。

[28]李艳芳:《公众参与环境影响评价制度研究》,中国人民大学出版社2004年版,第235—239页。

[29]Fogelman,Valerie M.Guide to the National Environmental Policy Act:Interpretations,A pplications and Compliance.Quorum Books,1990,123.

[30]汪劲:《中外环境影响评价制度比较研究——环境与开发决策的正当法律程序》,北京大学出版社2006年版,第186页。

[31]孙健:《中美环境影响评价的信息公开比较》,《北方经贸》2010年第1期。

[32]Spyke,N.P.“Public Participation in Environmental Decision making at the New Millennium:Structuring New Spheres of Public Influence,”26 Boston College Environmental A f f airs Law Review 263,Winter,1999.

[33]《环境影响评估法》第6条规定:“开发行为依前条规定应实施环境影响评估者,开发单位于规划时,应依环境影响评估作业准则,实施第一阶段环境影响评估,并作成环境影响说明书。”

[34]《环境影响评估法》第5条第一款规定了对环境有不良影响之虞者:“一、工厂之设立及工业区之开发。二、道路、铁路、大众捷运系统、港湾及机场之开发。三、土石采取及探矿、采矿。四、蓄水、供水、防洪排水工程之开发。五、农、林、渔、牧地之开发利用。六、游乐、风景区、高尔夫球场及运动场地之开发。七、文教、医疗建设之开发。八、新市区建设及高楼建筑或旧市区更新。九、环境保护工程之兴建。十、核能及其他能源之开发及放射性核废料储存或处理场所之兴建。十一、其他经中央主管机关公告者。”

[35]《环境影响评估法》第五条第二款规定:“前项开发行为应实施环境影响评估者,其认定标准、细目及环境影响评估作业准则,由中央主管机关会商有关机关于本法公布施行后一年内定之,送‘立法院’备查。”

[36]对环境“有重大影响”是指:(1)与周围之相关计划有显著不利之冲突且不相容者;(2)对环境资源或环境特性有显著不利之影响者;(3)对保育类或珍贵稀有动植物之栖息生存有显著不利之影响者;(4)有使当地环境显著逾越环境品质标准或超过当地环境涵容能力者;(5)对当地众多居民之迁徙、权益或少数民族之传统生活有显著不利之影响者;(6)对国民健康或安全有显著不利之影响者;(7)对其他国家之环境有显著不利之影响者;(8)其他经主管机关认定者。参见汪劲:《中外环境影响评价制度比较研究——环境与开发决策的正当法律程序》,北京大学出版社2006年版,第154—155页。

[37]李艳芳:《公众参与环境影响评价制度研究》,中国人民大学出版社2004年版,第232页。

[38]陈峥嵘:《试析大陆与台湾环境影响评价活动中的公众参与之不同》,《法制与社会》2007年第8期。

[39]Johnson,Stephen M.“Nepa and Sepa's in the Quest for Environmental Justic,”30 Loyola of Los Angeles Law Review,January,1997,565.

[40]《环境保护法》第7条第2款:“县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门,对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理。”第39条第2款:“前款规定的罚款由环境保护行政主管部门决定。责令停业、关闭,由作出限期治理决定的人民政府决定;责令中央直接管辖的企业事业单位停业、关闭,须报国务院批准。”

[41]韩广、杨兴、陈维春等:《中国环境保护法的基本制度研究》,中国法制出版社2007年版,第349页。

[42]陈勇:《浅析环境影响评价听证会制度》,《化学工程与装备》2009年第9期。

[43]参见〔美〕丹尼斯·梅多斯等:《增长的极限》,李涛等译,机械工业出版社2006年版,第15—24页。

[44]World Commission on Environment and Development.Our Common Future.Oxford University Press,1987,8.

[45]参见朱金平:《殡葬学导论》,中国社会出版社2008年版,第247—248页。

[46]参见〔英〕威廉·丹皮尔:《科学史》(上册),李衍译,商务印书馆1975年版,第259页。

[47]《联合国气候变化框架公约》开宗明义地指出:“人类活动已大幅增加大气中温室气体的浓度,这种增加增强了自然温室效应,平均而言将引起地球表面和大气进一步增温,并可能对自然生态系统和人类产生不利影响。”

[48]参见石大川、来建础:《葬式概论》,中国社会出版社2004年版,第209页。

[49]参见郭风平:《我国殡葬的木材消耗及其对策管见》,《中国历史地理论丛》2001年第6期。

[50]参见石大川、来建础:《葬式概论》,中国社会出版社2004年版,第209页。

[51]参见《殡葬暴利广受非议 行业服务水准偏低——“殡葬条例”修订遭遇诸多分歧》,《法制日报》2009年9月3日。

[52]如2002年《荷兰尸体殡葬法》第1条规定:“尸体殡葬是通过埋葬、火化或其他法律规定的方式进行的。”2001年《德国勃兰登堡州殡葬法》第21条第1项规定:“殡葬可以以土葬或以火化后安葬骨灰的方式进行。”1995年《俄罗斯联邦殡葬法》第3条规定:“本联邦法规定:殡葬是指在人死亡后,依照丧葬习俗,在不违背卫生及其他要求的情况下,用来埋葬遗体的一种仪式活动。殡葬可以是土葬(埋葬在墓地或墓穴中)、火葬(火化及安置骨灰盒)、水葬(依照俄罗斯联邦标准法律决议埋葬在水里)。”其第5条第规定了死者关于其身体在死后受到尊重的意愿,包括“按照指定习俗进行丧葬,与指定的人合葬或指定的地点安葬”、“是否同意火葬”等。即使全国火化率高达99%的日本,其1948年颁布、1999年最新修订的《有关坟墓、埋葬的法律》也没有强制火化的规定,而是允许公民自由选择埋葬或者火葬。

[53]祝二军:《准确理解和适用环境犯罪司法解释》,《中国环境报》2006年8月4日第5版。

[54]毛磊:《以刑法手段严打环境犯罪》,《人民日报》2006年8月30日第14版。

[55]〔日〕小野清一郎:《犯罪构成要件理论》,王泰译,中国人民公安大学出版社2004年版,第82页。

[56]参见刘岭岭、吕欣:《环境刑法伦理基础之反思》,《法学论坛》2009年第5期。

[57]参见何怀宏主编:《生态伦理:精神资源与哲学基础》,河北大学出版社2002年版,第344页。

[58]参见杨通进:《环境伦理:全球话语与中国视野》,重庆出版集团、重庆出版社2007年版,第93页。

[59]参见杨通进:《环境伦理:全球话语与中国视野》,重庆出版集团、重庆出版社2007年版,第104—112页。

[60]徐向华:《中国立法关系论》,浙江人民出版社1999年版,第103页。

[61]转引自王世洲:《德国环境刑法中污染概念的研究》,《比较法研究》2001年第2期。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。